РПЦ покрывает уголовные преступления священников,

РПЦ покрывает уголовные преступления священников, совершённые даже в 19 веке! Игуменья Митрофания родилась и выросла в аристократическом семействе генерала от инфантерии и генерал-адъютанта Григория Владимировича Розена, представителя очень древнего баронского рода, берущего начало еще в X веке. Генерал провёл почти десять лет непрерывной службы в действующей армии - от Аустерлицкого сражения в 1805 году (золотая шпага с надписью "За храбрость") до победного вступления русских полков в Париж в 1814-м. На Бородинском поле командовал частью гвардии, а при отходе русской армии к Москве - всем пехотным арьергардом (орден Анны I степени). Портрет его выставлен в галерее героев-военачальников 1812 года Зимнего дворца.

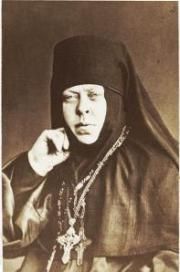

Достигнув девических лет, Прасковья Розен вощла в свиту фрейлин императрицы. Увлекалась конным спортом, рисовала. И вдруг в 26 лет, после любовной драмы, пошла послушницей в женский монастырь. 12 июня 1861 года Прасковья Розен была пострижена в стенах древнего серпуховского Владычного монастыря, а уже 2 августа последовал указ о посвящении ее в сан игуменьи (высший монашеский сан в православии для монахинь), и еще четыре дня спустя Митрофания заняла пост настоятельницы упомянутой обители.

В конце шестидесятых годов игуменья Митрофания взялась за создание Владычно-Покровской общины сестер милосердия в Москве, используя свои связи среди русской аристократии. После того, как добровольных взносов оказалось мало, игуменья Митрофания перестала выбирать средства для поиска денег. Попалась она чрезвычайно быстро, но обвинение стало возможным только благодаря принципиальности уголовной полиции, не побоявшейся угроз со стороны высокопоставленных защитников монахини.

...Подлог векселей Лебедева был, в сущности, преступлением довольно заурядным по обстановке и по свидетельским показаниям разных темных личностей, выставленных Митрофанией в свое оправдание, а троекратная экспертиза установила с несомненностью не только то, что текст векселей писан ею, но и что самая подпись Лебедева на векселях и вексельных бланках подделана - притом довольно неискусно - самой Митрофанией, не сумевшей при этом скрыть некоторые характерные особенности своего почерка. Но личность игуменьи Митрофании была совсем незаурядная. Это была женщина обширного ума, чисто мужского и делового склада, во многих отношениях шедшего вразрез с традиционными и рутинными взглядами, господствовавшими в той среде, в узких рамках которых ей приходилось вращаться. Эта широта воззрений на свои задачи в связи со смелым полетом мысли, удивительной энергией и настойчивостью не могла не влиять на окружающих и не создавать среди них людей, послушных Митрофании и становившихся, незаметно для себя, слепыми орудиями ее воли. Самые ее преступления - мошенническое присвоение денег и вещей Медынцевой, подлог завещания богатого скопца Солодовникова и векселей Лебедева, - несмотря на всю предосудительность ее образа действий, не содержали, однако, в себе элемента личной корысти, а являлись результатом страстного и неразборчивого на средства желания ее поддержать, укрепить и расширить созданную ею трудовую религиозную общину и не дать ей обратиться в праздную и тунеядную обитель. Мастерские, ремесленные и художественные, разведение шелковичных червей, приют для сирот, школа и больница для приходящих, устроенных настоятельницей Серпуховской Владычне-Покровской общины были в то время отрадным нововведением в область черствого и бесцельного аскетизма "христовых невест". Но все это было заведено на слишком широкую ногу и требовало огромных средств. Не стеснявшаяся в способах приобретения этих средств игуменья Митрофания усматривала их источники в самых разнообразных предприятиях: в устройстве на землях монастыря заводов "гидравлической извести" и мыльного, в домогательстве о получении железнодорожной концессии на ветвь от Курской дороги к монастырю, в хлопотах об открытии в монастыре мощей нового святого угодника Варлаама и т. д.

Когда из всего этого ничего не вышло, Митрофания обратилась к личной благотворительности. Ее связи в Петербурге, ее близость с высшими сферами и возможность щедрой раздачи наград благотворителям помогли ей вызвать обильный приток пожертвований со стороны богатых честолюбцев или людей, желавших, подобно скопцу Солодовникову, заставить официальный мир хоть на время позабыть о путях, которыми он и его товарищи по заблуждению думают спасти свою душу. Когда источники, питавшие такую благотворительность, были исчерпаны, приток пожертвований стал быстро ослабевать. С оскудением средств должны были рушиться дорогие Митрофании учреждения, те ее детища, благодаря которым Серпуховская обитель являлась деятельной и жизненной ячейкой в круговороте духовной и экономической жизни окружающего населения. С упадком обители, конечно, бледнела и роль необычной и занимающей особо влиятельное положение настоятельницы. Со всем этим не могла помириться гордая и творческая душа Митрофании, и последняя пошла на преступление...

Преступление было, конечно, громкое. Игуменья тянула за собой множество мелких и крупных сообщников, многие из которых оказались представителями элиты. Интересна при этом позиция представителей Церкви, до мелочей похожая на то, что было бы, если бы следствие велось в наши дни, а не в 1873 году.

...у Митрофании, однако, явился сильный заступник в лице московского митрополита Иннокентия. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы это заступничество, истекавшее из искреннего убеждения московского иерарха в невиновности Митрофании, было особенно умелым. Так, командированный им в качестве депутата духовного ведомства архимандрит московского Спасо-Андрониева монастыря в жалобах Петербургскому и Московскому окружным судам доказывал, вопреки закону, что следствия в Петербурге и Москве начаты совершенно неправильно, оскорбительны для звания игуменьи и производятся крайне пристрастно. Кроме того, в заявлениях, поданных им, он поведал, что самое учреждение прокурорского надзора есть учреждение не христианское, так как в духе христианской религии все прощать, а не преследовать, прочие же государства в этом отношении примером нам служить не могут, ибо, например, Англия - государство не христианское... Он находил также, что экспертиза векселей Лебедева, произведенная в Петербурге, является незаконной, потому что была предпринята 25 марта, т. е. в день благовещения.

В октябре 1874 г. Московский окружной суд присудил игуменью к ссылке в Енисейскую губернию на 3 с половиной года, и ей было запрещено покидать Сибирь на протяжении 11 лет. Гражданским обвинителем необычайно ярко выступил знаменитый адвокат Фёдор Никифирович Плевако (но это уже другая история).

Ни в какую Сибирь Митрофания разумеется, не поехала. "Высочайшие" покровители определили бывшей фрейлине государыни императрицы заменили "ссылку" на тур первым классом по Волге до Царицына, а оттуда - в Ставрополь, в Иоанно-Мариинский женский монастырь. Оттуда она переехала в Ладинский женский монастырь на Полтавщине, а оттуда - в Дальне-Давыдовскую обитель Нижегородской губернии, в Усманский монастырь на Тамбовщине. Совершила паломничество на "святую землю" - в Иерусалим. В 1902 году в журнале "Русская старина" были посмертно напечатаны воспоминания Митрофании.

По свидетельству очевидцев, игуменья встретила приговор с "истинно-христианским смирением", но так и не признала своей вины - как собственно, и церковная общественность, на полном серьёзе искавшая в уголовном деле антиправославный и даже социалистический подтекст. Современная РПЦ также склонена замалчивать происхождение материальных средств Митрофании (совсем недавно почему-то опозорилась опять именно псковская епархия), а то и защищать преступницу (поражающая своим цинизмом статья попалась мне на Voskres.Ru).

http://karakovski.livejournal.com

Комментарии