Русская народная сказка о Воровстве (социо-культурный очерк)

В том краю, где желтая крапива

И сухой плетень,

Приютились к вербам сиротливо

Избы деревень.

Там в полях, за синей гущей лога,

В зелени озер,

Пролегла песчаная дорога

До сибирских гор.

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,

Нипочем ей страх.

И идут по той дороге люди,

Люди в кандалах.

Все они убийцы или воры,

Как судил им рок.

Полюбил я грустные их взоры

С впадинами щек.

Много зла от радости в убийцах,

Их сердца просты,

Но кривятся в почернелых лицах

Голубые рты.

Я одну мечту, скрывая, нежу,

Что я сердцем чист.

Но и я кого-нибудь зарежу

Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,

По тому ль песку,

Поведут с веревкою на шее

Полюбить тоску.

И когда с улыбкой мимоходом

Распрямлю я грудь,

Языком залижет непогода

Прожитой мой путь.

(Сергей Есенин

"В том краю, где желтая крапива" 1915 г.)

Если быть честным до конца, то придеться признать, что многие из нас ищут "лучшего места" в этом "прекрасном из всех возможных миров". Другое дело, что каждому из нас этот "иной мир" чаяний и надежд видится совершенно по разному. Но одна характерная черта "красной нитью" проходит чрез все многообразие субъективности - желание богатства. Лично я не вижу в этом большого греха, как впрочем и русская сказка. Желание "легкого хлеба" вполне объяснимо, поскольку в жизни простого люда (как в прошлом, так и в нашей современности), кроме беспросветной нищеты, долгов и втаптывания в житейскую грязь, оно остается единственной надеждой и благодатной почвой мечтаний. Видимое (в жизни или по зомбоящику) великолепие, блеск, роскошь

"праздника жизни" манит голодные человеческие взоры, что вполне понятно, поскольку любит всякий человек блеск и веселье! Освещенные искряшимся фейерверком особняки богачей, ресторанов и клики весёлых пиршеств, не скроют в тумане исчезнувших снов тихие вздохи грести и страдания, задушаемые в скорбной груди многочисленного бедного люда.

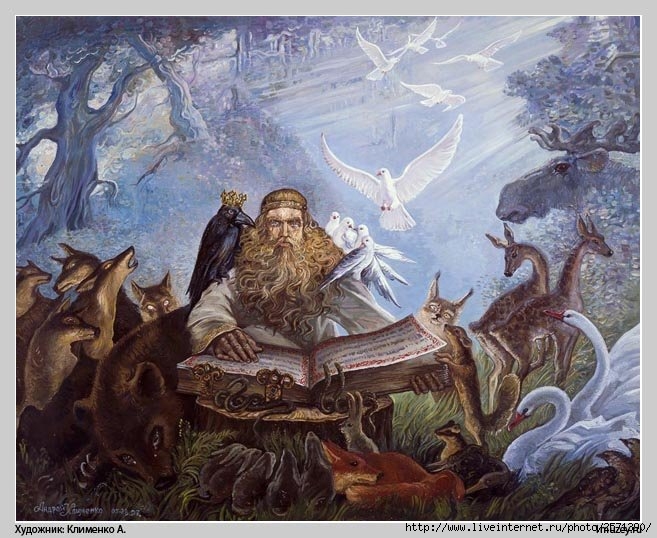

Стоит ли удивляться тому, что вековая мечта "легкого хлеба" в русской народной сказки, с простодушием простака дает и способ её осуществления - воровство! Справедливости ради скажу, что воровство играет большую роль и в языческих мифах и сказаниях других народов. Полагаю что древнегреческий бог Гермес - покровитель путников и путешественников, проводник душ умерших, а также красноречия, изворотливости, обмана и воровства хорошо известен просвещённой публике. В немецких сказаниях о Нибелунгах все с постоянством "маньяков" воруют друг у друга проклятое золото. Но пожалуй только в русской сказки апофеоз лентяя и вора достигает своего высшего мистического накала. Более того, искателей дармовщинки весьма часто ожидает встреча с чертом, которого удачливый герой разводит на вожделенное золото. Например,

сказка о плуте-батраке, об Иванко Медведко или об отставном солдате, который за деньги нанялся в службу к черту по мотиву: без денег, думает, плохое житьё; хоть у черта, все что-нибудь заработаю.

Образное выражение жизнечувствия лентяя дается сказкой о семи Семионах: "В одном месте у мужика было семь сынов, семь Семенов - все молодец молодца лучше, а такие лентяи-неработницы, во всем свете поискать, - ничего не делали". - Спросил однажды этих молодцов царь: "чего они умеют делать". Старший прямо ответил: "воровать, ваше царское величество". Прочие братья назвали иные специальности, но самым полезным оказался старший: он украл царю невесту. И сказачное счастье вознесло вора выше царя. - Царь то старый был, "а вор Сенька был бравый детина, царевне приглянулся". На вопрос, за кого она хочет замуж, она ответила: " за того, кто меня воровал". В сказке счастье и удача неизменно сопутствует не "сильным мира сего", а ворам или леньтяям.

Крайним выражением лени естественно является сказка о Емеле-дурачке.

Однако, возможность реализовать свое желание через магию и колдовство - удел

не всех и дается такая возможность сравнительно редко :). Следовательно,

реализовать своё "законное" желание приходиться вполне земными методами и

известным уже нам средством. Так например, старик со старухой ведут своего сына в город "отдать в науку", а попадают к вору, который дает примечательное

определение своему ремеслу: "Я ночной портной: туда-сюда стегну, шубу с кафтаном

за одну ночь сошью". В результате освоения воровского искусства, наш молодец умеет не только выкрасть яйцо у сороки или снять штаны с прохожего, но и "на глазах у барина украсть барыню". Сочувственное отношение к ворам и воровству проступает не только в сказке о простом люде, но и в таких, где речь идет о всевозможных царевичах и богатырях. Малышня с трепетным вниманиям следящая за перипетиями происходящих сказочных событий, видимо слабо отдает себе отчет, что добывание жар-птицы, гуслей-самогудов, прекрасных царевен, золотых яблок и т.д. - построено на обычном Воровстве :) Этот аспект как-то выпадает из поля зрения и не замечается слушателями, поскольку и сама сказка и социальный статус богатыря или царевица, выше обычной уголовщины и домушничества :)))

Одним словом воровской поступок заслоняется и "выдавливается", обликом героя и его чудесными подвигами. Но это сказки, где воровство прикрыто тонким покрывалом таинственности и мистической мудрости. Однако есть и такие, где воровство выступает с откровенным цинизмом и не скрываемым пафосом, но ... оно нравится своим виртуозным искусством и "наукой" по устроению нашей горемычной жизненной доли.

Неудивительно, что воровской идеал находит трепетно-живой отклик в душе простого народа и в эпохи, когда мышление народных масс облекается в сказочные образы, этот идеал наиболее выпукло и ярко отражает тоску по социальной справедливости. В сказке мужик жалуется на барина: "Правдой век прожить не сможешь: кривдой жить вольготней. Вот и наше дело: бесперечь у нас господа дни отнимают, работать на себя некогда". Сказка стремиться вознести бедьняка над знатью, над хитрыми купцами-барыгами и сильными мира сего. Эта социальная мечта принимает разные формы, но господам достаётся одна и таже доля. Не обходит стороной русская сказка и веселое житьё простого человека в "мире ином", где народ гуляет, пьет в волю, поет песни и водит девичьи хороводы. Мечта народа выражается и в идеи мужицкого царства, где простой человеком вдруг оказывается царем, добрым для простого народа и "особливо для солдат". Сказка рассказывает и о загробных мучениях неборого к народу короля: на нем черти дрова возят и погоняют его дубинками. На вопрос солдата о его житье-бытье на том свете король отвечает: "Ах служивый! Плохое мое мое житье. Поклонись от меня сыну (аналог с притчей о багаче и Лазаре)...да накрепко ему моим именем закажи,

чтобы не обижал он ни черни, ни войска; не то Бог заплатит!"

Сказки в сборнике Афанасьева, которые собирались в 50-60 гг., полны мечтаний солдата николаевской эпохи. Нужно сказать, что при тогдашней армейской службе в 25 лет, непрестанной муштре и жестоким истязаниям, когда человека прогоняли "сквозь строй", доля этих горемых была подобна страданиям грешников в аду. Стоит ли удивляться, что образ дезертира окружается состраданием и любовью простого народа. Сказочным венцом этой мечты является образ простого человека, который, по завершению "кругов ада", скоро поправляется от тяжких, жестоких ран и "зелена вина напивался, заводил пир на весь мир; а по смерти чудовища-царя начал сам править, и житие народное было долгое и счастливое".

Комментарии