Николай Заболоцкий

Прочитал вчера в «Пристани Оптимистов» упоминание о 114-ой годовщине со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого и вспомнил о своем прошлом намерении сделать о нем отдельный пост. Желание это возникло, когда я делал пост о писателях, живших в Тарусе - http://maxpark.com/community/5548/content/2781800.

«Традиции умнее разума»

(Кто-то из древних)

Автопортрет

Николай Алексеевич родился 24 апреля 1903 года в пригороде Казани, откуда семья вскоре переехала, сперва в село Кукмор, а потом в село Сернур Уржумского уезда Вятской губернии. Его отец Алексей Агафонович Заболотский получил здесь место агронома на опытной станции, а мать Лидия Андреевна стала учительницей в начальной школе. Читать Коля научился рано, и к 7 годам, когда пошел в школу, перечитал все, что было в маленькой библиотеке отца, в основном подшивки журнала «Нива».

Свои первые стихи он написал уже в 7 лет, а в 3-ем классе придумал собственный рукописный журнал, куда их и записывал, уже тогда он твердо для себя решил, что будет писателем.

Коля Заболотский. Фото из коллекции М.Золотарева

В школе 3 класс был последним, и по его окончанию Колю отвезли в Уржум, поступать в реальное училище. Для жилья родители сняли комнату у местной жительницы, которая за плату обещала приглядывать за ним.

Училище, по масштабам небольшого города было неплохим, там имелись оборудованные классы для преподавания физики и химии, был рисовальный класс, с мольбертами и скульптурами, и даже физкультурный зал с гимнастическими снарядами. Кстати, это же училище в 1901 году закончил Сергей Миронович Киров. После бедной сельской жизни город Коле понравился. Нравилось ему и учиться, он увлекся историей, рисованием и химией. В своих воспоминаниях он писал:

«Первые годы революции встретил 14–15-летним мальчиком. В городе появилось много новой интеллигенции. Были и столичные люди – музыканты, учителя, актеры. Некоторые из них поощряли мои литературные опыты, советовали больше работать, ехать в центр. Намерение сделаться писателем окрепло во мне».

После окончания училища, Николай вместе со своим другом, Михаилом Касьяновым, едет в Москву и поступает в Московский университет сразу на два факультета. На медицинский (чисто из практического интереса, там полагались хорошие продуктовые пайки), и на историко-филологический, считая учебу на нем, необходимой для будущей выбранной профессии. Но, вроде правильно выбранная, стратегия не оправдалась, шел 1921 год, в Москве тоже было очень голодно, пайки сперва урезали, а потом и вообще отменили. В августе этого же года Николай перебрался в Петроград, где поступил на отделение языка и литературы общественно-экономического факультета Пединститута им. Герцена.

1921 г. Петроград. Фото из коллекции М.Золотарева

Выжить помогала работа грузчиком в порту и на лесозаготовках. Среди его учителей были будущий академик-лингвист Виктор Жирмунский, и уже имеющий авторитет в литературоведении, Юрий Тынянов.

Начало ХХ века сопровождалось появлением новых литературных течений, сколачивались группы молодых поэтов и писателей, которые способствовали продвижению их творчества.

Модернизм, распавшийся на символизм, акмеизм и декаданс. Литературный авангард, к которому принадлежали многочисленные футуристические кружки.

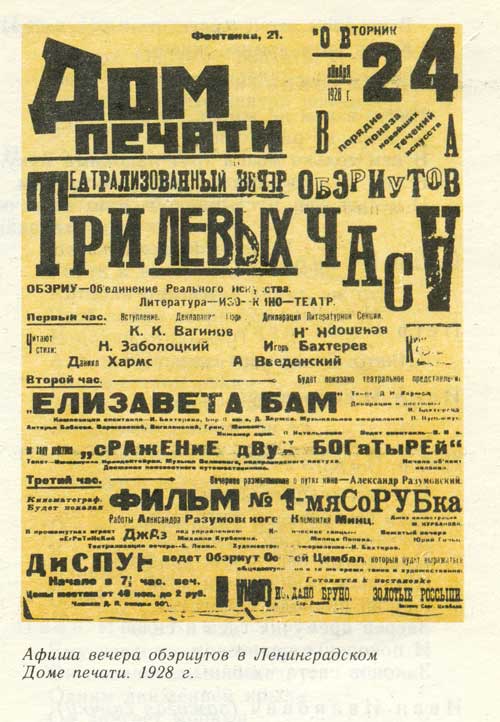

Не избежал этого выбора и закончивший в 1925 году институт Николай, впервые прочитавший публично свои стихи и тогда же изменивший свою фамилию – Заболоцкий, вместо Заболотский. Он вошел в новое литературное объединение – «обэриутов», выросшее из кружка «Мастерская слова», в котором он сблизился с Даниилом Хармсом и Николаем Введенским.

Даниил Хармс. 1925 г. Фото из коллекции М.Золотарева

Этот термин произошел от сокращенного названия «Объединение реального искусства» (ОБЭРИУ), причем буква «у» была добавлена в аббревиатуру, как принято сейчас выражаться, «для прикола», что наглядно демонстрировало суть творческого мировоззрения участников группы.

В выпущенном «Манифесте обэриутов» о Заболоцком написано так:

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ — поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя. Слушать и читать его следует более глазами и пальцами, нежели ушами. Предмет не дробится, но наоборот, — сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить ощупывающую руку зрителя. Развертывание действия и обстановка играют подсобную роль к этому главному заданию.

В 1926 году Заболоцкий стал членом Союза поэтов Ленинграда, но не успел оценить преимущества этого, его призвали в армию. Прослужил он в 59-ом полку 20-ой дивизии всего год и был уволен в запас в звании командира взвода. Вернувшись из армии Заболоцкий получил направление на работу в редакцию детской литературы Ленинградского ОГИЗа, которой руководил Самуил Маршак. Редакция выпускала два журнала «Чиж» и «Ёж», в которых ценилось умение обэриутов, пошутить и поприкалываться.

Там Николай подружился с Евгением Шварцем и Корнеем Чуковским. Там же печатал свои детские рассказы и Даниил Хармс.

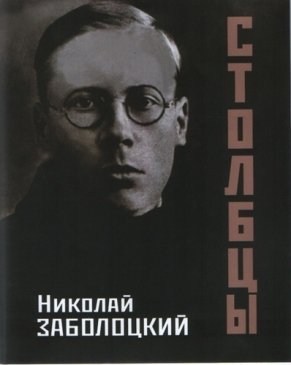

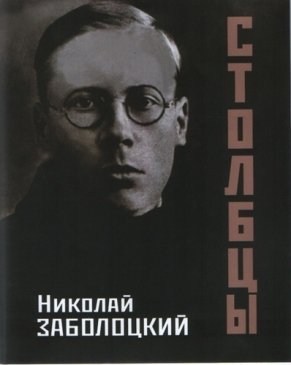

В 1929 году у Заболоцкого выходит первый сборник стихов под названием «Столбцы».

Стихи, вошедшие туда, по смыслу перекликались с творчеством Филонова и Петрова-Водкина, нагорожено там много всего, на первый взгляд, кажущегося чистой абракадаброй.

"И грянул на весь оглушительный зал:

— Покойник из царского дома бежал!

Покойник по улицам гордо идет,

его постояльцы ведут под уздцы;

он голосом трубным молитву поет

и руки ломает наверх.

Он — в медных очках, перепончатых рамах,

переполнен до горла подземной водой,

над ним деревянные птицы со стуком

смыкают на створках крыла.

А кругом — громобой, цилиндров бряцанье

и курчавое небо, а тут –

городская коробка с расстегнутой дверью

и за стеклышком — розмарин."

"В уборе из цветов и крынок

Открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты, словно кадки,

Их шаль невиданной красы,

И огурцы, как великаны,

Прилежно плавают в воде.

Сверкают саблями селедки,

Их глазки маленькие кротки,

Но вот, разрезаны ножом,

Они свиваются ужом.

И мясо, властью топора,

Лежит, как красная дыра,

И колбаса кишкой кровавой

В жаровне плавает корявой,

И вслед за ней кудрявый пес

Несет на воздух постный нос,

И пасть открыта, словно дверь,

И голова, как блюдо,

И ноги точные идут,

Сгибаясь медленно посередине.

Но что это? Он с видом сожаленья

Остановился наугад,

И слезы, точно виноград,

Из глаз по воздуху летят.

Калеки выстроились в ряд.

Один играет на гитаре.

Ноги обрубок, брат утрат,

Его кормилец на базаре.

А на обрубке том костыль,

Как деревянная бутыль.

Росток руки другой нам кажет,

Он ею хвастается, машет,

Он палец вывихнул, урод,

И визгнул палец, словно крот,

И хрустнул кости перекресток,

И сдвинулось лицо в наперсток.

А третий, закрутив усы,

Глядит воинственным героем.

Над ним в базарные часы

Мясные мухи вьются роем.

Он в банке едет на колесах,

Во рту запрятан крепкий руль,

В могилке где-то руки сохнут,

В какой-то речке ноги спят.

На долю этому герою

Осталось брюхо с головою

Да рот, большой, как рукоять,

Рулем веселым управлять.

Вон бабка с неподвижным оком

Сидит на стуле одиноком,

И книжка в дырочках волшебных

(Для пальцев милая сестра)

Поет чиновников служебных,

И бабка пальцами быстра.

А вкруг - весы, как магелланы,

Отрепья масла, жир любви,

Уроды, словно истуканы,

В густой расчетливой крови,

И визг молитвенной гитары,

И шапки полны, как тиары,

Блестящей медью. Недалек

Тот миг, когда в норе опасной

Он и она - он пьяный, красный

От стужи, пенья и вина,

Безрукий, пухлый, и она -

Слепая ведьма - спляшут мило

Прекрасный танец-козерог,

Да так, что затрещат стропила

И брызнут искры из-под ног!

И лампа взвоет, как сурок."

Неудивительно, что критиками входившими в РАПП (Ассоциацию пролетарских писателей), придерживающихся принципов реализма, этот сборник подвергся, впрочем, как и творчество всех обэриутов, нападкам и гонениям. А довольно скоро перешедшим в прямые обвинения.

«Почему автор видит только плохое, уродливое, только гримасы нэпа, почему он обходит своим вниманием социалистическое строительство, почему не пишет о главном содержании сегодняшних дней? «Психопатологический документ», «во имя чего юродствует Заболоцкий», «певец-ассенизатор», «отщепенец-индивидуалист», – писал критик Селивановский. А критик Незнамов добавлял: «он пишет для литературных снобов», «язык его развязывается только около выгребных ям, а красноречие его осеняет лишь тогда, когда он соседствует с пивной или со спальней», «не поэт, а какой-то половой психопат». …стихи Заболоцкого общественно-дефективны». Критик Нильвич в 30-ом году в статье в журнале «Смена»: «Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага».

Вслед за критическими выводами о вредности некоторых писателей последовали и выводы юридические: в 1931 году друзья и коллеги Заболоцкого, обэриуты Хармс, Введенский и Бахтерев, были арестованы как «антисоветская группа писателей» и высланы из Ленинграда. Они вернулись в 1932 году; ни совместных публикаций, ни выступлений, ни сборников больше не было.

После разгрома обэриутов, Заболоцкий продолжает работать у Маршака, но начинает писать на тему о месте человека в природе, о растительном и животном мире.

В 31 году Заболоцкий написал поэму «Торжество земледелелия». Рассказать о ней очень сложно. Попробуйте прочитать сами - http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=13173

На первый взгляд все в угоду властям страны, а на самом деле жесткая сатира.

Е. Евтушенко в «Строфах века» писал: «Власть, конечно, не понимала того, что они писали. Но власти мерещилось в «обериутах» издевка над ней, презрение, и в своем зверином трусливом инстинкте она не ошибалась».

В этом же 31 году Заболоцкий написал еще одну поэму, свою самую любимую, «Безумный волк». Обе поэмы тоже были раскритикованы: «пасквиль на коллективизацию», «юродствующая поэзия Заболоцкого имеет определенный кулацкий характер». После выступления с покаянным признанием ошибок, его приняли в Союз писателей, но уже на 1 съезде назвали врагом.

В 1930 году Заболоцкий женился на Екатерине Васильевне Клыковой, учительнице русского языка и литературы.

Евгений Шварц вспоминал: «Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье. Худенькая. Глаза темные. И очень простая. И очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников (весьма острые на язык) ни слова о ней не сказали». Он же рассказывал, что Заболоцкий спросил однажды в пивной, зачем человек обзаводится детьми. И сам ответил: «Не нами это заведено, не нами и кончится». В 1932 году у Заболоцких родился сын Никита. В этом же году Заболоцкий пишет своему приятелю: «Я женат, и женат успешно»

Николай, Екатерина и Никита. 1935 г.

В сложившейся атмосфере непризнания его творчества, и понимая ответственность за семью, Заболоцкий начинает заниматься переводами. Он перевел на русский «Витязя в тигровой шкуре» и «Тиля Уленшпигеля», собирался взяться за пересказ «Слова о полку Игореве», но все планы разрушил террор 1937–1938 годов. Сначала уничтожили маршаковскую редакцию; уже тогда был арестован Николай Олейников и несколько сотрудников редакции. Заболоцкого арестовали в марте 1938 года. Его маленькая дочка Наташа в этот день в первый раз сказала «папа».

В Деле по обвинению Заболоцкого находился отзыв критика Лесючевского : «творчество» Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского строя, против советского народа, против социализма. (http://loshch.livejournal.com/40349.html)

От смерти его спасло то, что он, выдержав все пытки, отказался клеветать на своих товарищей.

В своих воспоминаниях он пишет: «Первые дни меня не били, стараясь разложить морально и физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали…»

К концу четвертых суток он начал сходить с ума. Его избили и отвели в камеру; в камере он начал защищаться – подпер дверь и отгонял тюремщиков длинной ручкой швабры; в конце концов его загнали в угол мощной струей из шланга и отправили в психбольницу. Последовавший приговор был относительно мягким – 5 лет лагерей. Срок он отбывал с февраля 1939 года до мая 1943 года в системе Востоклага в районе Комсомольска на Амуре, затем в системе Алтайлага в Кулундинских степях.

«Как это ни странно, но после того, как мы расстались, я почти не встречал людей, серьезно интересующихся литературой. Приходится признать, что литературный мир — это только маленький островок в океане равнодушных к искусству людей»,

— пишет он жене из ГУЛАГа в 1944 году.

до 1946 года он в ссылке на окраине Караганды. Стихи все эти годы почти не писал, однако вернулся к поэтическому переводу «Слова о полку Игореве», начатому еще в 1938 году и получившему впоследствии высокую оценку К.Чуковского, В.Шкловского, В.Каверина, П.Антокольского. Академик Д.С.Лихачев писал Заболоцкому, что его перевод – «несомненно, лучший из существующих, лучший своей поэтической силой».

После ареста его жену с двумя детьми, семилетним Никитой и пятимесячной Наташей сперва отправили в ссылку, но к осени 39-го вернули в Ленинград. Ни жилья, ни работы не было. Кормились от продажи кофточек, которые вязала Екатерина Васильевна, но она еще умудрялась посылать посылки мужу. Эвакуировали их из блокадного города в 44-ом году, через Ладогу. Сперва они приехали в Уржум, а когда Николая освободили из лагеря, несмотря на его возражения, поехали к нему Караганду.

В 1946 году благодаря заступничеству Фадеева Заболоцкий вернулся из ссылки. Страдания семи долгих лагерных и ссыльных лет были позади. Не было только крыши над головой. Первое время он жил у знавшего его филолога, литературоведа Николая Леонидовича Степанова, потом его приютил Ираклий Андроников.

По тем временам для этого требовалось немалое мужество. Затем писатель В.П.Ильенков, любезно предоставил Заболоцким свою дачу в Переделкине и вся семья, наконец-то, смогла собраться вместе.

1946г. С дочкой Наташей.

Николай Чуковский вспоминал: «...березовая роща неизъяснимой прелести, полная птиц, подступала к самой даче Ильенкова».

В этой роще березовой,

Вдалеке от страданий и бед,

Где колеблется розовый

Немигающий утренний свет,

Где прозрачной лавиною

Льются листья с высоких ветвей,—

Спой мне, иволга, песню пустынную,

Песню жизни моей.

Пролетев над поляною

И людей увидав с высоты,

Избрала деревянную

Неприметную дудочку ты,

Чтобы в свежести утренней,

Посетив человечье жилье,

Целомудренно бедной заутреней

Встретить утро мое.

Но ведь в жизни солдаты мы,

И уже на пределах ума

Содрогаются атомы,

Белым вихрем взметая дома.

Как безумные мельницы,

Машут войны крылами вокруг.

Где ж ты, иволга, леса отшельница?

Что ты смолкла, мой друг?

Окруженная взрывами,

Над рекой, где чернеет камыш,

Ты летишь над обрывами,

Над руинами смерти летишь.

Молчаливая странница,

Ты меня провожаешь на бой,

И смертельное облако тянется

Над твоей головой.

За великими реками

Встанет солнце, и в утренней мгле

С опаленными веками

Припаду я, убитый, к земле.

Крикнув бешеным вороном,

Весь дрожа, замолчит пулемет.

И тогда в моем сердце разорванном

Голос твой запоет.

И над рощей березовой,

Над березовой рощей моей,

Где лавиною розовой

Льются листья с высоких ветвей,

Где под каплей божественной

Холодеет кусочек цветка,—

Встанет утро победы торжественной

На века.

1946

Позже к этим стихам написал музыку К. Молчанов и песня прозвучала в к/ф «Доживем до понедельника»

https://www.youtube.com/watch?v=VLyWPnRTYp4

Следующую зиму 47/48 года они прожили на даче В. Каверина, а весной получили двухкомнатную квартиру в писательском доме, на углу Беговой и Хорошевки.

С сыном Никитой в квартире на Беговой. 1955 г.

Квартира, как и возвращение в Москву, состоялись только благодаря хлопотам Фадеева.

По роковой случайности, соседом по лестничной площадке оказался Василий Гроссман, начавший писать свой знаменитый роман «Жизнь и судьба». Все это время Заболоцкий занимается переводами. Только этим и зарабатывал на жизнь. Он переводил грузинских поэтов: Давида Гурамишвили, Григола Орбелиани, Илью Чавчавадзе, Тициана и Галактиона Табидзе… Переводил Миколу Бажана и Лесю Украинку… Венгерских, итальянских, узбекских, таджикских, сербских поэтов.

В 53-ем году после смерти Сталина и наступивших перемен, казалось, что страхи кончились и начинается благополучная жизнь. Но в 55-ом году сказалось, подорванное физическими нагрузками в лагерях, сердце. Инфаркт. Но самое страшное было впереди. Сделав все для его выздоровления, от него ушла жена.

«Если бы она проглотила автобус, он удивился бы меньше», писал о реакции Заболоцкого, Корней Чуковский. Она только что,так ухаживала за ним.

«Николай Александрович еще полеживал, но решил встать к обеду. Екатерина Васильевна вдруг одним движением опустилась к ногам мужа. Опустилась на колени и обула его. И с какой легкостью, с какой готовностью помочь ему. Я был поражен красотой, мягкостью и женственностью движения…» - писал в воспоминаниях Евгений Шварц.

После удивления наступил ужас. Слишком много значила для него семья. Но как же так, Екатерина Васильевна, которую все друзья Заболоцкого считали идеальной женой, верной, терпеливой, заботливой, которая во всех житейских проблемах уступала первенство решений мужу, почему? Все было просто, она раньше не замечавшая никого кроме мужа, пала жертвой опытного сердцееда Василия Гроссмана.

Василий Гроссман

В 37-ом году Гроссман так же увел жену у своего друга Бориса Гувера, Ольгу Гувер. Она ушла к нему, оставив даже двух маленьких детей. К чести Гроссмана, когда Бориса Гувера арестовали, то арестовали и Ольгу и Гроссман целый год бегал по инстанциям, доказывая невиновность Ольги и буквально вытащил её из тюрьмы, а еще забрал к себе и обоих детей, от которых отказались ближайшие родственники Гувера.

Одним словом неопытная в любовных делах, Екатерина Васильевна, попала под чары Гроссмана, который говорил ей, что он списал с неё главную героиню своего романа, Марину Николаевну Соколову.

Оставшись в одиночестве Заболоцкий стал много пить, стал раздражительным с детьми и друзьями, ничего не писалось, все валилось из рук. Вдруг он вспомнил, как ездил читать стихи к своему земляку Ивану Игнатьевичу Халтурину, редактору детской литературы. Тот хотел позвать на прослушивание свою знакомую, литературоведа Наталью Роскину, но она не смогла приехать, а потом по совету Халтурина, сама звонила Заболоцкому с просьбой о встрече.

Наталья Роскина

Тогда по какой-то причине отказал он ей. Теперь он схватился за это, как за спасательный круг. Вот как пишет об этом сама Роскина:

«Наталья Александровна, с вами говорит Заболоцкий. Разрешите мне к вам приехать». Я захохотала. Я была совершенно уверена, что меня разыгрывает кто-то из друзей, кто знал о моем несостоявшемся с ним знакомстве. Потом он говорил мне, как ему понравился мой голос по телефону и этот смех, как ему показалось — вот существо жизнерадостное, вот его спасение, этот смех. «Нет, это действительно Заболоцкий, и я хотел бы с вами увидеться. Ведь вы же хотели со мной познакомиться, помните — вы мне звонили...» — «Да, но ведь вы мне отказали. Мне было очень обидно. Чего ж теперь... Да и вообще я сейчас занята. Я купаю дочку». — «Какое чудное занятие. Но ведь это недолго?» — «Долго. Сначала я ее выкупаю, а потом буду сушить». — «Значит, вы мне отказываете?» — «Да». — «Это невозможно! Вы мне необходимы. Это очень серьезно, поверьте. Мне необходимо с вами увидеться». Я сдалась. Через час он приехал, я надела пальто и спустилась с ним вниз, где его ждало такси — «зим». (Он любил ездить в больших машинах). Мы поехали в ресторан и он заказал ужин. По-видимому, он выпил много уже когда звонил мне, — я сама никогда не пью, никогда не имела дела с пьющими людьми и очень плохо разбираюсь в стадиях опьянения. Но я поняла, что он пьян, тяготилась разговором, который к тому же никак не становился интересным и хотела скорее приехать домой. Назавтра Заболоцкий позвонил мне на работу, в редакцию «Литературного наследства» и с такой же настойчивостью стал просить меня увидеться. Он заехал за мной за полчаса до конца моего служебного времени. Сотрудники редакции смотрели в окно, пытаясь разглядеть знаменитого поэта сквозь стекла «зима». Всем, мне в том числе, было весело. Мы поехали в другой ресторан, он заказал ужин, и тут мне опять стало скучно, потому что разговор не ладился, все было как-то неестественно, и еще потому, что он сразу стал пить, а мне это было неприятно. Еще накануне он внезапно закрыл лицо руками и сказал: «Боже, как я несчастлив! А вы?» — Я была смущена. Я видела много горя, но никогда не могла сказать о себе, что я несчастлива. Он умолк, и продолжался пустой ресторанный разговор — ешьте, пейте. И вот сегодня все то же самое — что вам заказать, стоило ли, право, ехать, и дочка сидит одна дома... Вдруг Заболоцкий вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листок бумаги, вынул из другого кармана авторучку, написал что-то и протянул мне. На листке было написано: «Я п.В. б.м.ж.» Я легко поняла и посмотрела на него в каком-то ужасе. Он аккуратно сложил этот листок и положил в карман. Началось прежнее — отчего же вы не едите, неужели вы в самом деле ничего не пьете. И вдруг он снова вынул листок из кармана и показал мне. «Это — серьезно». — «Простите, — сказала я, — насколько я знаю, у вас есть жена». — «Она уходит от меня, — ответил он, и на его глазах показались слезы. — Она полюбила другого». — «А кто он?» — «Он тоже писатель». — «Хороший?» — глупо спросила я. — «Хороший. Ну, не очень хороший, но все-таки хороший. Если бы вы знали, как я одинок!» Я молчала. «Подумайте. Прошу вас, подумайте».

Времени «думать» у меня оказалось мало. Каждый день он приезжал за мной, ему уже казалось, что он влюблен безумно.» Полностью воспоминания Роскиной можно прочитать здесь: http://loshch.livejournal.com/18422.html

Он переехал к Наталье, потом они съездили на две недели в Дом творчества писателей в Малеевке, а еще через полтора месяца он ушел. Ничего не получилось и у Екатерины Васильевны с Василием Гроссманом, тот так и не смог оставить Ольгу, а она не смогла забыть своего Коленьку. Оба вернулись в свои семьи.

Все эти любовные перипетии послужили толчком к написанию может быть самых лучших стихов в его жизни.В цикле «Последняя любовь», лишь одно стихотворение – знаменитое «Очарована, околдована» – посвящено Роскиной, а остальные – первой жене: с ее уходом он, кажется, по-настоящему понял, как он ее любит.

"Зацелована, околдована,

С ветром в поле когда-то обвенчана,

Вся ты словно в оковы закована,

Драгоценная моя женщина!

Не весёлая, не печальная,

Словно с тёмного неба сошедшая,

Ты и песнь моя обручальная,

И звезда моя сумасшедшая.

Я склонюсь над твоими коленями,

Обниму их с неистовой силою,

И слезами и стихотвореньями

Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,

Дай войти в эти очи тяжёлые,

В эти чёрные брови восточные,

В эти руки твои полуголые.

Что прибавится – не убавится,

Что не сбудется – позабудется…

Отчего же ты плачешь, красавица?

Или это мне только чудится."

1957

"Я увидел во сне можжевеловый куст,

Я услышал вдали металлический хруст,

Аметистовых ягод услышал я звон,

И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.

Отогнув невысокие эти стволы,

Я заметил во мраке древесных ветвей

Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,

Остывающий лепет изменчивых уст,

Легкий лепет, едва отдающий смолой,

Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим

Облака проплывают одно за другим,

Облетевший мой садик безжизнен и пуст…

Да простит тебя бог, можжевеловый куст!"

"Клялась ты – до гроба

Быть милой моей.

Опомнившись, оба

Мы стали умней.

Опомнившись, оба

Мы поняли вдруг,

Что счастья до гроба

Не будет, мой друг.

Колеблется лебедь

На пламени вод.

Однако к земле ведь

И он уплывёт.

И вновь одиноко

Заблещет вода,

И глянет ей в око

Ночная звезда."

1957

Но счастье воссоединения было недолгим. Опять подвело сердце. Через полтора месяца после второго инфаркта 14 октября 1958 года оно окончательно остановилось.

Комментарии

Хотя в общей трактовке поэзии Заболоцкого, которую он дал в своих последующих статьях, совершенно не согласен. Но отдаю должное пониманию, собственной востребованности Колкера, когда он стал ведущим на радио "Би-Би-Си"

Заманчиво, но действительно, крайне сложно ))) Наташа, это не всерьез, это шутка после н-ного количества выпитого, в связи с главным праздником нашей страны )))

Посмотрев на семейные фотографии подумала, а ведь сейчас очень мало люди конкретно просто фотографируются с семьей. У меня есть такая фотография, дядя собрал нас всех, повел в фотоателье и теперь у меня осталась память .Это было еще при СССР.

Песня "Спой мне иволга "_ любимая, часто слушаю её. Звучала она в фильме "Они сражались за Родину" в исполнении В.Тихонова. Фильм этот считаю лучшим о войне, но в последний просмотр не услыхала там этой песни. За счет её укоротили фильм. Сегодня опять буду его смотреть.

И произведения их доходили до нас подчас с огромным опозданием, и биографии были под спудом...

Спасибо за рассказ о Заболоцком!

Судьба человека надломленного режимом, совестливого и тонкого...

Моё любимое стихотворение у Н.Заболоцкого "Дождь". Так мог увидеть дождь только он!

В тумане облачных развалин

Встречая утренний рассвет,

Он был почти нематериален

И в формы жизни не одет.

Зародыш, выкормленный тучей,

Он волновался, он кипел,

И вдруг, веселый и могучий,

Ударил в струны и запел.

И засияла вся дубрава

Молниеносным блеском слез,

И листья каждого сустава

Зашевелились у берез.

Натянут тысячами нитей

Меж хмурым небом и землей,

Ворвался он в поток событий,

Повиснув книзу головой.

Он падал издали, с наклоном

В седые скопища дубрав.

И вся земля могучим лоном

Его пила, затрепетав.

Спасибо, Николай, за рассказ. Это прямо подарок для меня.

Зашевелились у берез.

==========================

Действительно такое представление природы, как визитная карточка Заболоцкого. Поэтому он и считал всю свою жизнь самой большой удачей поэму "Безумный волк". Еще со школьных лет его интересовала тема взаимосвязи всего живого в природе. Он очень серьезно изучал труды Тимирязева, Бехтерева, Циолковского, Вернадского а позже Вавилова.

«Классический поэт имеет перед собой задание объективное: создать прекрасное произведение искусства, законченное и совершенное, самодавлеющий мир, подчиненный особым законам. Как искусный зодчий, он строит здание; важно, чтобы здание держалось, подчиненное законам равновесия; если здание укрепилось по законам художественного равновесия, цель поэта достигнута, он создал произведение искусства, прекрасное и совершенное. Классический поэт принимает в расчёт лишь свойства материала, которым пользуется, и тот художественный закон, по которому расположен этот материал. Момент субъективный при этом в рассмотрение не входит: какое нам дело до «личности» и «психологии» зодчего, когда мы смотрим на созданное им прекрасное здание?"

О любовных приключениях Заболоцкого почти ничего не известно. Мальчишкой (в Москве, где он начинал учиться) он был безответно влюблен в какую-то Иру — и «плакал» по ней (по его словам) еще в Питере. В 1921-м он пишет приятелю из Питера в Москву: в институте «бабья нет, да и не надо». Затем — лакуна на целых девять лет, возникшая не без помощи тех, кто распоряжался наследием поэта. Не исключено, что в этот период Заболоцкий относился к женщинам — в духе времени и его круга — чисто потребительски. Обэриуты были шалуны и циники. Хармс не пропускал ни одной юбки; Олейников говорил: «женщина что курица; если однажды тебе принадлежала, то уж и дальше никогда не откажет». Он и Заболоцкий «ругали женщин яростно» (вспоминает Евгений Шварц; Хармс соглашался, но без ярости). Стало быть, опыт у Заболоцкого был — и, нужно полагать, сплошь негативный."

Поэтому все его друзья были страшно удивлены, когда он женился.

И такие разные стихи.

Спасибо, ознакомил. Мне нравится творчество Заболоцкого Разные и красивые стихи.

Вот этот, к примеру.

ЧЕРТОПОЛОХ

Принесли букет чертополоха

И на стол поставили, и вот

Предо мной пожар, и суматоха,

И огней багровый хоровод.

Эти звезды с острыми концами,

Эти брызги северной зари

И гремят и стонут бубенцами,

Фонарями вспыхнув изнутри.

Это тоже образ мирозданья,

Организм, сплетенный из лучей,

Битвы неоконченной пыланье,

Полыханье поднятых мечей,

Это башня ярости и славы,

Где к копью приставлено копье,

Где пучки цветов, кровавоглавы,

Прямо в сердце врезаны мое.

Снилась мне высокая темница

И решетка, черная, как ночь,

За решеткой - сказочная птица,

Та, которой некому помочь.

Но и я живу, как видно, плохо,

Ибо я помочь не в силах ей.

И встает стена чертополоха

Между мной и радостью моей.

И простерся шип клинообразный

В грудь мою, и уж в последний раз

Светит мне печальный и прекрасный

Взор ее неугасимых глаз

Интересные у тебя темы(на любой вкус) и излагаешь на очень понятном языке.

"излагаешь на очень понятном языке."

========================

Это радует больше всего.

Стихи Н.Заболоцкого нравились всегда, они близки и понятны мне, точные, мелодичные, одни из любимых всем известные: "Признание" "Журавли" "Некрасивая девчонка" "Не позволяй душе лениться" "Сентябрь" да многие..

"Читая стихи" - где он иронично относится к зауми в стихах, так же, как и к бессмыслице, и к тому, что часто в погоне за формой забывают о содержании, это, кстати, полезно было бы почитать некоторым нашим авторам :-)

Любопытно, забавно и тонко:

Стих, почти непохожий на стих.

Бормотанье сверчка и ребенка

В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи

Изощренность известная есть.

Но возможно ль мечты человечьи

В жертву этим забавам принесть?

И возможно ли русское слово

Превратить в щебетанье щегла,

Чтобы смысла живая основа

Сквозь него прозвучать не могла?

Нет! Поэзия ставит преграды

Нашим выдумкам, ибо она

Не для тех, кто, играя в шарады,

Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живет настоящей,

Кто к поэзии с детства привык,

Вечно верует в животворящий,

Полный разума русский язык.

(Н.Заболоцкий)

Очень интересный и ёмкий материал, узнала много интересного о жизни поэта!

Спасибо, Николай!

А зачиталась я потому, что Вы, Николай Францевич, просто необыкновенный рассказчик! Спасибо Вам большое!

А я сейчас читаю Сергея Довлатова и как-будто читаю историю страны... Вообще люблю такую мемуарную литературу.

есть передача у нас -"Линия жизни" называется. посмотри, если тоже будет время.

https://www.youtube.com/watch?v=lXjd7L5eaF0

Он рассказывает про свое детство, как пришел к литературе.

И стихи прекрасные, тонкие, печальные.

И на века-вечные нашей русской поэзии продолжится та любовь и тот сон.

недооценённом сегодня, заметим.

А жизнь, истязавшая тело и душу.

талант не смогла утаить и порушить.

И сжалась душа от... о Нём прочтенья,

от не одного Его стихотворенья...

---

Спасибо, Николай.

)))