Аристарх Лентулов-его живопись это праздник, красочный фейерверк, щедрое излияние любви к жизни.

Автопортрет.

В русском искусстве XX века вряд ли можно встретить другой такой же жизнерадостный талант, такой буйный темперамент, такое покоряющее жизнелюбие, какими обладал Аристарх Васильевич Лентулов . Живопись Лентулова в его молодые годы — это праздник, красочный фейерверк, щедрое излияние любви к жизни.

На его картинах 10-х годов русский фольклор и европейский авангард праздновали блистательную встречу. Лентулов не боялся стилистических парадоксов. Казалось, в этих ярких, веселых, артистичных холстах открываются какие-то новые пути для развития русской национальной живописи.

Москва.

Родился Аристарх Лентулов в Пензенской области в 1882 году. Обучение художественному искусству Лентулов постигал в нескольких заведениях: Пензенское художественное училище, Киевское художественное училище и петербургская студия Кардовского Д.Н. В 1910 году художник Лентулов участвует в создании художественного объединения «Бубновый валет».

Василий Блаженный.

Картина "Василий Блаженный", написанная в 1913 году, по праву считается лучшей в ряду его живописных панно на тему древнерусской архитектуры. Художник не уставал восхищаться этим без преувеличения уникальным памятником. Рассказывая о работе над картиной, дочь. Лентулова вспоминала, что ее отец хотел увидеть собор как бы "сразу отовсюду", со всех сторон. "Десятки раз ходил он кругом него, запоминал причудливые ракурсы, следил за меняющимся, как в калейдоскопе, во время ходьбы положением отдельных главок, стараясь передать эту сказочность, эту безудержную фантазию формы и цвета на полотне."

Художник не изображает храм, он воплощает на полотне уникальное произведение мировой архитектуры – ведь замысел и воплощение Покровского собора тоже поистине фантастичны. В начале ХХ века Лентулов новыми живописными средствами продолжает мысли древнерусских зодчих, объемно-пластическое чудо XVI века претворяется в двухмерном пространстве картины. Вместо объема на холсте невероятное богатство "звучащего" цвета. В "Василии Блаженном" Лентулов еще решительней, чем в других картинах использует коллаж, золотую фольгу, из которой он вырезает звезды, наклеенные на изображения куполов.

Лентулов писал об этом: "Материал, который я применил… состоял из цветных золотистых бумаг, сусального золота – то, что так ярко выражает сущность внутреннего уклада, вкуса и любви москвичей к декоративно-мишурно-пышной красоте… Пестрые, как петрушки, купола чередуются с наклеенными блестками цветных бумаг»

Москва.

Середина 1910-х годов – время расцвета таланта Лентулова, когда он создал ряд композиций, ставших воплощением новых представлений о возможностях живописи. Для этих монументальных живописных панно Лентулов выбрал принцип "цветодинамики". Образы древнерусской архитектуры были благодатной почвой для этого приема – ведь именно в ней гармонично сочетаются конструктивное и рациональное начало с прихотливостью, яркой красочностью, "дивным узорочьем" форм.

Картина «Москва» открывала ряд знаменитых панно Лентулова, которые условно можно назвать архитектурными пейзажами. Облик Москвы, сохранившей старые храмы и монастыри, соседствующие с современными зданиями, предстает в монументальном полотне как бы увиденным в калейдоскоп. Энергия, с которой художник строит композицию, дает ощущение движения, непрерывного изменения ракурсов, звона, гула и грохота современного города, где «сорок сороков» церквей соседствуют с многоэтажными доходными домами начала ХХ век

В 1920-х годах Лентулов создал ряд станковых полотен, пейзажи этого периода близки к стилю импрессионизм. Работы, написанные в стиле соцреализма, особого успеха не имели.

Небозвон (Декоративная Москва). 1915.

Это был воистину уникальный художник. В 1909 году, увидев первые картины Лентулова, Александр Бенуа откликнулся горячо: «Картины его поют и веселят ду-шу... Нужно ценить и лелеять его ясный и радостный талант». Прошло, однако, каких-нибудь десять лет, и, увы, «ценить и лелеять» талант Лентулова оказалось некому.

Зрелые годы Лентулова, как и многих художников его поколения, прошли печально.

Лентулов, Аристарх Васильевич. Звон (Колокольня Ивана Великого).

Церкви.

Пейзаж с церковью и красными крышами.

Он был сыном священника из Нижнего Ломова под Пензой; отца своего не знал; учился в Пензе — сначала в духовном училище, затем — в художественном, где преподавал известный передвижник К. Савицкий. Много лет спустя Лентулов вспоминал, что сильнейшим впечатлением детства он был обязан музыкальной шкатулке, завалявшейся среди прочей рухляди в барском имении, в котором служил его дядя. Мальчиком, в отсутствие господ,

Аристарх заводил чудесный механизм и «каждый раз плакал от восторга... Никогда больше не испытывал я подобного наслаждения от исполнения даже самых лучших музыкантов, какое я получал тогда от этой маленькой шкатулки с наполовину истертым валиком, отчего некоторые ноты проскакивали и не звучали».

Впоследствии в жизни и искусстве Лентулова музыка займет огромное место. По законам музыкальных ассоциаций будут строиться его живописные композиции.

Дерзость в живописи у Лентулова сопровождалась и дерзостью поведения. Однажды во время занятий на пленэре он «подцветил и причесал» этюд преподавателя. Результатом этого стал Педагогический совет, который «метал громы, молнии и обещания отдать в солдаты», исключение, а следом за этим возвращение в выпускной класс Пензенского художественного училища. Очень похожая история произошла год спустя на вступительном экзамене в Академию художеств, когда в ответ на вопрос, где он видит на носу модели зеленый цвет, абитуриент ответил преподавателю: «А разве Вы не видите? В таком случае, мне Вас жаль». Разумеется, после такого разговора о поступлении в Академию пришлось забыть. Этот эпизод привлек внимание Д.Н.Кардовского, работавшего в ту пору помощником в мастерской И.Е.Репина, и пригласившего Лентулова заниматься в свою студию.

Астры. 1913

Аристарх Лентулов. Аллегорическое изображение Отечественной войны 1812 года.

Аристарх Лентулов. Аллегорическое изображение Отечественной войны 1812 года.

Он привыкнет заканчивать картину под музыку, звуком и ритмом как бы проверяя цвет и живописный ритм. Будет много и охотно работать над оформлением оперных спектаклей. Вскоре, после неудавшейся попытки поступить в Академию художеств, отправился в Париж.

О парижском периоде Лентулова известно мало. Да и продолжался он года полтора. Мы знаем, что в Париже Лентулов познакомился с Пикассо, близко сдружился с Р. Делоне. И знаем, что в 1910 году вернулся из Парижа и навсегда поселился в Москве законченный авангардист из числа наиболее крайних, напористый и задиристый, один из тех, чье имя гремело в связи со скандальными манифестациями футуристов.

Автопортрет.1915г

«Автопортрет» 1915 года занимает достойное место в ряду многочисленных и разнообразных автопортретов «бубнововалетцев».

Обыватель, как правило, представлял художника томным, бледным, подчас утонченно-болезненным. На картине же Лентулова, самим автором названной «Le grand peintre» (Великий художник) представлен совершенно другой персонаж: мужчина богатырского вида стоит, подбоченясь, на фоне разноцветного узорчатого задника с золотыми сияющими звездами. Розовощекий, могучий, воплощение силы и энергии, взирает он свысока на зрителя. Голова его окружена серебряно-золотым сиянием – то ли этот великан затмевает солнце, то ли это нимб над его головой.

Узорчатый «кафтан» вызывает ассоциации с футуристической желтой кофтой Маяковского. И хотя название картины, трактовка образа полны самоиронии, несомненно, художник вполне уверен в своих силах и именно поэтому может позволить посмеяться над собой.

Он откровенно веселился, можно даже сказать, дурачился; духом старинного балагана, воскрешенным в урбанистический век, веяло от его франтоватых усиков, казавшихся приклеенными, от пародийной осанки ярмарочного зазывалы, от сусальных золотых звезд на декоративном фоне автопортрета.

Этот Великий Художник российского кубо-футуризма не скрывал озорного удовольствия, бросая в лицо ошеломленному обывателю сгусток молодой оптимистической энергии. В этом парижско-московском авангардисте жил и посмеивался балагур-скоморох допетровской Руси.

Веселость и уверенность в себе — вот эмоциональная атмосфера автопортрета, как, впрочем, и других вещей молодого Лентулова. А он и правда был уверен в себе, и были для того немалые основания. Как уверенно и свободно он распоряжался линией, цветом, объемом, как совершенна гармония его кубистических фантазий.

Поистине он работал играючи и радовался работе-игре. Что бы он ни писал, будь то портреты, крымские пейзажи, виды Москвы или Нового Иерусалима, в резких разломах плоскостей и причудливой геометрии ломаных линий, в интенсивном, порою — лубочном цвете ощущалась не столько аналитическая потребность проникнуть в структуру вещей (как у европейских кубистов), сколько желание сотворить их заново, сделать их лучше и прекраснее.

Битва победы.

Москва. 1913

Позднее, вероятно, уже в 30-х годах, в угрюмой и подозрительной атмосфере сталинщины, понуждавшей людей отрекаться и каяться, Лентулов взялся за воспоминания, отрывки из которых напечатаны в книге его дочери о нем. Там, в частности, он писал о 10-х годах:

«Я поглощен был искусством и в душе питал честные намерения добиться идеала, которому посвятил жизнь. Но по приезде из-за границы все, что происходило в то время в Москве под знаком Бурлюков, уж очень стало казаться мне легковесным и, конечно, меня как профессионала до глубины души все это коробило и клало не очень приятную тень на группу серьезно работающих Кончаловского, Куприна, меня, Машкова, Фалька, Рождественского и других.

Лентулов, Аристарх Васильевич. Ворота с башней. Новый Иерусалим. 1917

Лентулов, Аристарх Васильевич. Ворота с башней. Новый Иерусалим. 1917У Иверской. 1916

Написанная годом позже картина «У Иверской» знаменует новый этап творчества художника. Кубофутуристическая динамика сменяется на этом полотне ритмически безупречным построением почти уравновешенной композиции, движение «замедляется», замыкается внутри поля станковой картины, приближающейся к классической норме. В живописную поверхность произведения включены кусочки различных по фактуре тканей – женские фигуры буквально «одеты» в фетр, бархат, шелк – и этот коллаж обогащает колористическое решение картины.

Пейзаж с красным домом. 1917

Церкви. Новый Иерусалим. 1917

Нижний Новгород. 1915.

Портрет Марины Петровны Лентуловой.

Портрет М.П.Лентуловой с розами

Пейзаж с лаврой. 1918—1919

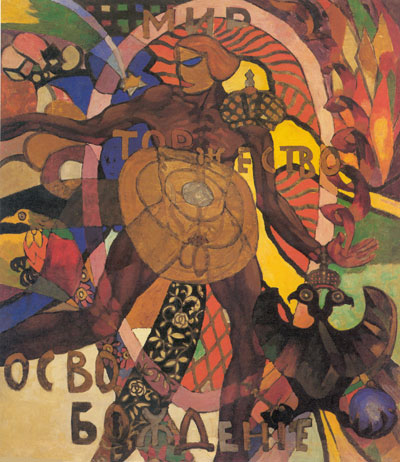

Мир,торжество,освобождение.

Теперь остается сказать о картине «Мир, торжество, освобождение», написанной Лентуловым сразу после революции. На этой картине — риторичной, как большинство «революционных» картин, представлен восставший человек, свергнувший эмблемы монархического рабства. Лучезарные перспективы мира и свободы простираются перед ним. Разумеется, пафос Лентулова был абсолютно искренним. Он примыкал к тем художникам, которые после Октября поставили на непрочный альянс социальной революции с художественным авангардом.

Теперь видно, что художники-энтузиасты, прошедшие с революцией, понимали ее явно недостаточно. Да и сама революция пока что себя не понимала. Творческий всплеск Лентулова в первые послеоктябрьские годы оказался последним из выпавших ему.

Закат на Волге 1928год.

Пристань в Сухуми ночью..1934год.

Во второй половине 1920-х Лентулов обращается к классической пленэрной живописи, в своих пейзажах он сохраняет звучность красок, они наполнены ощущением воздуха и света.

Таковы работы Лентулова, написанные в Крыму, например, "Ай-Петри", таковы московские пейзажи, увиденные из окна мастерской художника, среди которых выделяются поистине поэтические вещи, такие, как «Ночь на Патриарших прудах» или «Солнце над крышами».

Ай -Петри.

Солнце над крышами. Закат.1928год

Ночь на Патриарших прудах 1928год

В 1933 году состоялась единственная прижизненная персональная выставка Лентулова на которой, наряду с картинами, написанными в советское время были представлены все его знаменитые произведения середины 1910-х годов, выставлявшиеся на выставках "Бубнового валета".

Последний период творчества Лентулова связан с многочисленными поездками по стране, из которых художник привозил материал для картин, посвященных индустриализации, циклом произведений о строительстве московского метро, продолжением работы в театре, как в Москве, так и в эвакуации в Ульяновске.

Осенью 1942 года Лентуловы вернулись в Москву. Аристарх Васильевич был уже болен, перенес тяжелую операцию, но, несмотря на временное улучшение, он скончался 18 апреля 1943 года.

1 ноября 2011 года на аукционе Sotheby's выставлена на продажу картина из советского времени "Образы поколения" Аристарха Лентулова (1882-1943).

Картина из частной коллекции. Эстимейт составляет $ 1,4–1,6 млн.

Режиссер А. Таиров, с которым много и плодотворно работал и дружил А. Лентулов, писал о нем: "Он работал, как жил, и жил, как работал... Я помню Аристарха молодым, красивым,- красивым он был до конца,- буйным, непримиримым, горячим, бунтующим, каким, по существу, он оставался всю жизнь. Он верил, что миром правит красота, искусство, что искусство учит человека познавать природу".

Комментарии

Кстати, никак не выражу СПАСИБО за расширение моего кругозора. Не все остается в памяти, но все четче понимание то нравится а что нет..

Вот я захожу ... а здесь ... такое )))

Спасибо тебе огромное. Ты познакомила с работами Лентулова, которых я не видела.

Ах как мало он пробыл в Париже, но я рада одному важному факту - он сдружился с Писарро ...

А значит он видел работы других импрессионистов и именно тогда понял, что он не одинок в своем направлении в живописи, что есть и другие художники, кто подобно ему чувствует и видит этот мир именно так ))

Ведь раньше, так мало в России было подобных художников. Только с такими качествами, как у Лентулова, человек смог пройти через многое, через непонимание, смех, предрассудки, но прошли годы и как же его работы сильно любят сейчас ...

Он в десятке лучших художников мира (для меня).

я еще посмотрю, что же стало...ни уж то не было больше ни одной радостной картины ?

нужно сопоставить годы картин

Комментарий удален модератором

А вот работы (их мало) те, что ниже той картины, эти картины я даже и не помню, будто они другого автора. И к Лентулову ничего не имеют...

Мне и Пристань .... и Ночь... и Закат ... и Солнце тоже не чужды ... но всё же то, что это работы Лентулова , на меня явно оказывает давление.

Если б неизвестного мне художника, я бы .... я не знаю своей реакции.

И грубые маски кстати не холодят его работы, они все теплые и притягивают и нет желания - отойти и не смотреть на них... да видимо он очень чувствителен к пропорциям цветов теплых и холодных... светлых и темных.

Лет 15 назад или даже больше ... зашел разговор об импрессионистах ... то-сё .. я с сожалением об отсутствии оных у нас в России ...

Я знала хорошо только Передвижников ..да и других ...

А подруга мне назвала несколько наших художников , напоминающие манеры и элементы импрессионистов ..

Я сразу и купила их альбомы.

Меня больше тянут ЭТИ направления в живописи, чем Поленов, Серов, Шишкин, Айвазовский, Репин, Маковский и десятки других...

Вот еще Врубель выделяется среди них.

Кто-то мне подарил большой альбом с его картинами, но альбом на английском, особо не начитаешься )))

Давай вместе думать ? )

Вот Грабарь со своими "Васильками"

http://igor-grabar.ru/kartiny/1/grabar4.jpg

Да и Коровин с портретом Шаляпина - умничка...

С удовольствием почитаю о нем и посмотрю его картины.

Может он и станет мне ближе ...

Спасибо !

Знала его как музейного администратора (не знаю как правильно назвать), также вроде он и критиком был. в общем что-то у него общее было с Бенуа, но я могу и ошибаться )

Хочу его картины посмотреть...

Вот за ЭТО интернету - Спасибо ! теперь с его помощью можем посмотреть и насладиться работами почти любого художника .

Комментарий удален модератором

Спасибо ! Это чудо !))))

может ты перенесешь тему в сообщество ещё ?

Я ждууууу.... ))))

и что ?

Вот кто в первых рядах вылез:

1. Леонид Афремов (1955 г. рож)

http://gallerix.ru/storeroom/1178667510/

Он из молодых, современных...

Смотрю по ссылке, так всё сливается, все краски и цвета повторяются в последующей картине..

Для меня - слишком насыщенно, слишком ярко...

Если только эта картина, она тише и ни столь забита цветом..

http://gallerix.ru/storeroom/1178667510/N/2034893881/

Но все же играет роль отдаленность от нас и масштаб картины...

Понимаю, что скромно.

Но ранний период мне очень понравился ... видимо мне необходима подпитка от позитивных, ярких картин, недаром я люблю импрессионистов.

Мне так точно тронул )

Если уж сейчас такая реакция, а что же было раньше...

Для меня то ... при первых взглядах на его картину, забываешь о содержании ))

мне оно не нужно...

его альбом пролистала несколько раз ...

Возможно, посмотрев "живьём", я бы их оценила быть может , кто знает...

А " другой такой же жизнерадостный талант, такой буйный темперамент, такое покоряющее жизнелюбие" - это не о Кустодиеве ли ? Вот уж где жизнелюбие , жизнеутверждение , радость при такой- то болезни, как у него!

Более жизнерадостного художника начала 20-го века я не знаю! Я сравниваю только перечисленные качества - не упрекайте меня ,в том , что их сравнивать нельзя!

А раскрутить, Алина, особеннно в наши дни , можно любую бездарность. И .заметьте : ведь заплюют тех, кто её не признает гением. Я не об этом художнике - не буду оспаривать - впервые вижу, но сказку про новое платье короля никто ещё не отменял.

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

В теме про Кандинского у меня сразу ассоциации возникли с Фальком и Лентуловым , к которым я не равнодушна ... особенно к Лентулову.

Льюис Керрол: "И вдруг граахнул гром!"

Художник Лентулов видел мир не так, как видим его мы... Это его право и его понимание сущности вещей! Автору - респект. Материал собран и подобран добросовестно и правдиво!

Там, где жили свиристели,

Где качались тихо ели,

Пролетели, улетели

Стая легких времирей.

Где шумели тихо ели,

Где поюны крик пропели,

Пролетели, улетели

Стая легких времирей.

В беспорядке диком теней,

Где, как морок старых дней,

Закружились, зазвенели

Стая легких времирей.

Стая легких времирей!

Ты поюнна и вабна,

Душу ты пьянишь, как струны,

В сердце входишь, как волна!

Ну же, звонкие поюны,

Славу легких времирей!

Начало 1908

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по наве,

И хрюкотали зелюки,

Как мюмзики в мове.

О бойся Бармаглота, сын!

Он так свирлеп и дик,

А в глуще рымит исполин -

Злопастный Брандашмыг.

Hо взял он меч, и взял он щит,

Высоких полон дум.

В глущобу путь его лежит

Под дерево Тумтум.

Он стал под дерево и ждет,

И вдруг граахнул гром -

Летит ужасный Бармаглот

И пылкает огнем!

Раз-два, раз-два! Горит трава,

Взы-взы -- стрижает меч,

Ува! Ува! И голова

Барабардает с плеч.

О светозарный мальчик мой!

Ты победил в бою!

О храброславленный герой,

Хвалу тебе пою!

Кэрролл Льюис

Бармаглот

В общем, этого следовало ожидать. Большевики, как вампиры не переносили многоцветье, яркость. Их радовал только один насыщенный цвет - цвет крови((

После разгрома этих художественных групп (кубисты, футуристы, конструктивисты, представители супрематизма, дадаизма, русского сюрреализма) и послышалась чудовищная поступь соцреализма.

И там было немало талантов, кто мог прогнуться - оставил замечательные творения.

Вот почему очень нужны Ваши посты. Кому-то вспомнить, кому-то - узнать))

Я европейцев лучше знаю, чем наших ... позор (

Лентулов невероятно энергетичный художник, он заряжает этим фейерверком красок, этим буйством своим, одержимостью и каким-то просто фанатичным поклонением красоте окружающего мира!

"В 1910 году в студии И.И.Машкова Лентулов познакомился с П.П.Кончаловским и все они, при самом активном участии М.Ф.Ларионова, занялись организацией выставки «Бубновый валет». Молодые художники стремились освободиться в своем творчестве от литературности, психологизма и утвердить главным в картине выразительность живописной поверхности холста, цветового пятна, материальность, «вещность» натуры. Живопись их отличалась подчеркнутой деформацией и обобщением объемов, нарочитой грубостью и осязаемостью фактуры, броской, жизнерадостной, подчас почти лубочной красочностью. Кроме того, при организации выставки был очень силен момент эпатажа, желания раздразнить обывателя, сломать стереотипы у любителей «изящного искусства»

Выставка «Бубновый валет» открылась 10 декабря 1910 года. Ее успех был очень громким и не менее скандальным; «Московский листок» определил общее впечатление от экспозиции как «разноцветный бедлам – продукт разлагающегося мозга». И лишь Максимилиан Волошин в «Русской художественной летописи» постарался проанализировать сущность этой выставки: «Машков, Лентулов, Кончаловский, Ларионов, Гончарова … различны по темпераменту, но составляют одну цельную группу. У них есть живописный инстинкт, они талантливы, они дерзко искренни, у них есть много «веселого ремесла», а главное – молодости».

Комментарий удален модератором

а как ещё может быть ...

Комментарий удален модератором

Специфичен и "не цепляет ".

На энергии подражания моде пишутся иные картины ... к творчеству Лентулова это даже как-то не справедливо, ведь он был одним таким. с таким видением и кому он мог подражать и какой моде ...

А веселье,молодость .дерзость и темперамент...кто же с этим будет спорить ?

Ему не с кого было копировать и перенимать направление в своих работах. Я лишь об этом. т.к. это факт и мне жаль , что о нем пишут будто он следовал кому-то и чему-то...

Извините, я нисколько не уничижаю вашего мнения, мыслей не было ...

У меня тоже не малый список художников кои мне не близки и я не собираюсь лицемерить , чтобы казаться эдакой душкой в любви к каждому "писарю".

Думаю Вы меня поняли. Спасибо.

Я почти счастлива

Я тоже постаралась уточнить, что я о том же пишу, что Лентулов просто не мог копировать кого-то и следовать моде или ... или .... Он явно был сам собой и писал истинно СВОИ картины, следуя сочетанию музыки и своего видения мира )))

Алина, спасибо, а ты прям и факт привела с Волошиным...

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Эх... и я тоже посмела себе пофантазировать прочитав о его поездки в Париж...

И как же мало он там пробыл, всего полтора года ...

Да ему б дышать и дышать с импрессионистами Парижа ...

Я как представлю, что ему (им) нужно было ещё и семьи создавать и их содержать...

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Люди задают вопрос: - А что человек хотел сказать ?

Что хотел сказать своими работами ?

Если отождествить художника с композитором, то мы приблизимся к пониманию ...

Только думаю ни к пониманию ответа на вопрос, а к ответу немного на иной вопрос: - Для чего пишет картины художник? для чего сочиняет музыку композитор ?

Что для них это означает?

Если глубоко не рыть, то ответ в общем-то более, чем очевиден.

Для писателя, философа , язык - это слово, как результат его работы и труда - это повесть, роман, новелла, пьеса, фил.работы...

Для композитора язык - это ноты , которые он нанизывает , как бусы и результатом служит - музыкальная композиция.

Для художника язык - мазки краской , именно ими он говорит (пишет картину) с нами, результатом этого монолога служит - картина.

Через слова, набор нот, мазки красок ... писатели, композиторы и художники опредмечивают свои мысли, состояния, возникающие образы , настроения, смыслы ...

Конечный результат - муз. произведения, картины, книги.

Я думаю, что не все из них смогут ответить на вопрос - А каков вас замысел ?

Писателю проще ... за него читатель может ответить на вопрос, а как ответить на вопрос художнику и композитору ? если они зашифровали свои чувства, состояния, настроения, эмоции в некие символы - в картины и музыку ... и сама музыка и картины стали тоже символами, но более цельным, они завершены...

К тому мой опус, что процесс написания картин и сочинения муз. произведений - это для мастера процесс поиска, как можно точнее выразить через символ своё состояние, себя, свои чувства, некий собирательный замысел-идею, опредметить ...

Это видимо и есть лейт-мотив мастера.

Извините, если вам это чуждо ... но это всё же уровень лейт-мотива, также есть и другие уровни мотивации, которые уже более осознанны для мастера, но они уже ни столь честны и искренни при публичных ответах ..

А я смотрю на картину и мне сразу "прыгает" то, что она мне даёт.

Поэтому я тоже задаюсь вопросом: - А что мне дала эта картина?

Что она во мне изменила ... сразу ? потом ?

Что я испытываю глядя на неё? ...

А если быть ещё честнее по отношению к себе , то я бы желала себе просмотра картин идентично процессу прослушивания музыкального произведения...

Музыка дает отождествление здесь и сейчас ... само тебя она и дает ...

Вот бы так и картины ... и от картин, что нам чужды цветом, содержанием, замыслом ... нам бы не отмахиваться от них сразу, а всё же пропустить через себя, как произведение некоего мастера, который вложил в неё душу и сердце и взять то, чего она даёт при взгляде на неё.

Извините ещё раз, но у Вас был такой интересный вопрос к Алине, что я не могла пройти мимо ... я ведь и сама на него искала ответ ...

Всего наилучшего

Если вы боитесь полюбить "шизофреника" , точнее его работы, что я и прочитала в этих строках:

" ... зашифровывать свои чувства, состояния, настроения, эмоции в некие непонятные символы, вызывающие чувство недоумения, как при виде какого-нибудь иероглифа? .................. или какого-нибудь случайного события?".

то стоит задуматься именно об этом ... только решив этот вопрос, точнее думаю достаточно всего лишь осознать это, то вопрос о замысле художника видимо просто любопытствующий.

Вы ведь уже выразили " .... они больше напоминают картинку в детском калейдоскопе, не более. " и вряд ли , даже сам Лентулов в силах что-либо изменить, озвучив свой замысел.

И спасибо Вам за диалог.

" Ведь ценность результата творчества не только в том, что там отражены мысли и чувства его создателя, а и в том, что этот результат творчества передает нам всем что-то важное для нас, вызывает отклик."

Право, как-то странно читать, результат творчества -это не сопровождение автора, мастера, композитора, художника, что он хотел передать, а это задача смотрящего, слушащего и слышащего - взять то, что он сам увидел и услышал.

Вы будто боитесь не соответствовать замыслу художника.

Вот Лентулов мне близок, но много других художников - чьё творчество далеко от меня.

Да и Бог с их замыслами. Зачем они мне, если я не смогла этот замысел увидеть, прочувствовать, услышать своими глазами , ушами ... не дано мне ... МНЕ не дано.

И мастер здесь ни причем.

до завтра.

Приходите, гляньте .... ))