КОЛОГРИВСКИЕ ОЧЕРКИ

1. В ОДНОЙ ИЗ ДЕРЕВЕНЬ РОССИИ

В непролазную глушь кологривских лесов на окраине Костромской области в четырехстах километрах на северо-восток от колыбели Дома Романовых, летом 2008 года забраться меня заставила нужда увидеть близких людей. Они там поселились не столько по своей воле, и не совсем так, как эмигрируют из России за границу люди в поисках лучшей доли. Скорее, эта внутренняя эмиграция произошла под натиском социума, не терпящего противостояния дурному ходу вещей и событий...

Здесь в первозданном виде сохранилась тайга времен Ивана Грозного - лес не вырубался несколько столетий. Есть места, куда до сих пор не ступала нога человека. Большая часть Кологривского леса в междуречье Унжи и Виги - девственные ельники.

Не лесной я человек, однако этот Лес покорил. Его дивную чистоту, красоту и тишину запомнила, как помнят музыку... Величественные пейзажи реликтовых лесов по обе стороны Унжи так и стоят в глазах...

А глядеть тогда пришлось "про запас" - фотоаппарат неожиданно отказал ещё при подъезде к этим дивным местам, а другого не купишь - магазинов-то нет...

Шестилетняя Люся живет в деревеньке Илешево: с десяток жилых домов и столько же брошенных.

Нет школы, детского сада, больницы. Добраться до Илешева и окрестных вымерших деревень сложно: междугородних автобусных рейсов сюда не положено. Даже мобильник получил "выходной", сообщив: нет сети. Глухое место...

А продуктовый магазин есть - в соседнем селе. Пошли пешком по тропке, с обочин на неё сбегают маслята - набрали корзинку, не сходя с тропы...

Луговые травы сплошь в колокольчиках, часиках, ромашках. Идём, а Люся рассказывает:

- В прошлом году пошли по бруснику, а нет её, медведи съели.

- Как так медведи, - спрашиваю, - откуда знаешь, что они?

- А я их какашки видела!

- Большие? - от неожиданности не нахожу, что умного сказать.

- Ага, - говорит Люся. - Воот такие!.. Наполовину из брусники.

Люся удивила, когда я ещё только одной ногой из такси на землю ступила. Опередив взрослых, подлетела к машине первая со словами:

- Вера! Мне перед тобой неудобно: только что бретелька от сарафана оторвалась, и переодеться я не успела!

- Ничего, голубка, пустяки, - пришьётся! - утешила я.

- Пришьётся? - хитро сощурив синющие глазищи, переспросила девочка.

- Конечно, пришьётся, - подтвердила, не чуя подвоха.

- Неужели пришьётся?.. САМА?! - Люська расхохоталась.

Ишь, срезала! Дитя литераторов...

Люсин дом на берегу Унжи. Живет с мамой, отчимом, которого зовёт папой, и полуторагодовалой сестрой Машенькой. Отец Маши - большой русский поэт Владимир Леонович. Кстати, журнал "Казань" в июне 2008 достойно, на два разворота, отметил его 75-летний юбилей. Потому что и Казани есть за что сказать поэту спасибо, как многим другим городам и весям - от Карелии до Соловков, от Грузии до Украины.

Он не только по части переводов иноязычных поэтов непревзойденный мастер, но и топорик, как всякий другой инструмент к руке словно приструган - походил и поездил с ним по стране Владимир Николаевич немало. Вот завтра на лодке кататься будем - сам согнул. Печь сложить, стихи ли про "дыма женские повадки" - всё у него получается! Труженик Господень...

2 июня новый Костромской губернатор решил лично поздравить поэта с 75-летием. Заказал вертолёт в Москве (на автомобильную дорогу от Костромы до этих мест весь день ушел бы). Однако Ярославский аэрофлот не дал разрешения лететь. Сколько ни звонил костромской губернатор в Москву - небесными дорогами тут распоряжаются ярославцы, и точка.

Мы с Владимиром Николаевичем сидим в "Кабинете" - так называют дом, расположенный рядом с тем, где живет семья; здесь поэт работает. С утра протопил печку, и теплый её дух витает, лаская душу, напоминая детство...

- Нормальное состояние нормального гражданина есть состояние гражданской войны с отечественной чернью, - читает он вслух свою последнюю статью "Вор в доме". Пишет о костромской чиновной "черни". Есть о чем писать: 'подвигов' на ниве культуры ею понаделано немеряно...

Последний таков: собирали люди по личной инициативе деньги на памятник Бобке - костромскому пожарному псу, который спасал детей из огня. В именных конвертах они хранились в сейфе Литмузея. Да не самостоятельного уже, а превращённого в отдел Художественного и выживаемого с центральной площади Костромы - доходного места! Музей денег не приносит; здесь в самый раз ресторан открывать и грести их лопатой... Леонович встал стеной, единомышленники поддержали: нельзя ликвидировать музей! Да куда там... Больные воспоминания, - началась-то эта история с потеснениями музея еще в последние месяцы моей костромской жизни...

Но давайте о Бобке. Не будет, видимо, ему памятника. Владимир Николаевич пишет: "Конверты вскрыли. Идет ревизия Литмузея; за нею воспоследует административное шельмование его работников... Ошельмованный музей легче разорять".

Деньги-то были нигде неучтенные - состав "преступления" налицо. Правда, нечистые ручки, вскрывшие конверты и арестовавшие святые эти рубли, протянулись было с "деловым" предложением: если директор музея напишет заявление об уходе, деньги тут же и вернут радетелям за памятник псу-спасителю. Известный расклад: нет штатной единицы - нет и препятствий для разорения музея... Что говорить о Литмузее, которому всего 10 лет, если выбросили буквально на улицу Историко-архитекрурный музей-заповедник "Ипатьевский монастырь" с его пятьюстами тысячами единиц хранения! В три разных неприспособленных помещения. Новому мускулистому духовенству захотелось получить Ипатьевский монастырь - памятник федерального значения, в единоличное пользование. И преуспели. Получили. Ни голодовки музейных работников, ни публикации в центральных СМИ не помогли... Отношение к великому историческому наследию специфическое. Вскоре сгорела деревянная, без единого гвоздя срубленная церковь Спаса-Преображения на Старом Дворе Ипатьевского ансамбля. 400-летний уникальный памятник вошел в историю русского зодчества и, спасенный в свое время от затопления усилиями одержимых, в хорошем смысле, людей, погиб в одночасье.

Перебираем горькие утраты некогда культурообильного костромского края, а Люська вокруг вертится, ушко своё вострое то и дело освобождает от золотой копны волос, чтобы лучше слышать. Я смотрю из окна на Унжу, и если бы не её целительная красота, да не Люся, - разревелась бы...

Вся костромская культурная инфраструктура ещё на моих глазах ушла в небытие, как Атлантида... В филармонии торгуют тряпками, в литмузее - ювелиркой и т.д. и т.п. Кострома с начала прошлого века была озабочена работою черной: выталкивать тех, кто мог её улучшить, очеловечить. Тут достаточно упомянуть исход интеллигенции в 60-70 годах... Началось, не соврать бы, с Николая Скатова?..

Они были одним сообществом в Костроме: преподаватель Скатов, художник Шувалов, архивариус Бочков, литературный критик Дедков, искусствовед Игнатьев, архитектор Шевелев, гобеленщик Радченко... Когда Скатова из Костромы вытеснили, он уехал в Ленинград и стал впоследствии директором Пушкинского дома. Да каждый из перечисленных внёс свой невоспроизводимый вклад в мировую культуру. Однако Кострома либо выталкивала, либо убивала - оставляя без работы, или впрямую, физически, как Шувалова, еще в 70-х доказавшего мертворожденность соцреализма и костью в горле стоявшего у местных ретроградов и чиновников... Тридцать лет прожил там Дедков, а всё же уехал: "Писать о провинции легко, жить в ней трудно..."

Но полно, хватит о грустном... Из другого окна, что за спиной Володи, виден замечательной чистоты зеленый луг, а над ним искрится, переливается слепой дождь. И уж не слёзы горечи, а счастья от такой красоты просятся на глаза...

Люся ведет на чердак - там её царство. Переодевается в разные платья и танцует, а я должна смотреть. Я любуюсь девочкой - настоящей русской красавицей. Эх, Люся, у кого же ты в такой глуши учиться танцам-то будешь?..

Поверяет Люся свои секреты - появилась у нее подружка Катя, она обязательно познакомит нас...

Наконец-то у Люси есть подружка! Соседи удочерили интернатского ребёнка. Так здесь многие поступают: приходит дитя в семью, по пословице - с краюшкой под мышкой. Государство платит пособие. А иначе не выжить - работы-то нет, совсем обезлюдели места кологривские...

Появляется подружка. С вестью: а у соседской Ленки-то ночью ребёнок умер в роддоме в Кологриве! Говорили ей, не ходи с голым пузом-то, не перетягайся джинсиками, а ей ни к чему! Вот и помер ребеночек-то. Плохо она с ним ходила. Я вот когда забеременею, буду хорошо ходить - целых три года!.. - хвалится Катя.

После ухода детей Леонович вздыхает: "Как мы ждали появления этого единственного младенца на несколько деревень в округе - молодёжи нет, в города уезжает..."

Неподалеку в деревне Шаблово живет несколько семей, взявших на воспитание сирот. Это родина Ефима Честнякова, мудреца, сказочника и поэта, художника и целителя, кудесника пушкинского толка. Прожил он свою жизнь на свободе благодаря колпаку юродивого. Спас его колпак.

"Вооруженная властная чернь, - пишет Леонович, - его сестру Александру, не имеющую братниной склонности к лицедейству, 18 лет в лагерях держала".

Есть в Шаблово Ефимов ключик. Люди исцеляются, побывав там да на могилке Ефима... Шаблово обезлюдело было, но поселилась на родине человека, который страстно желал и устраивал счастливую жизнь для крестьянских детей, многодетная семья Матюхиных. Восемь ребятишек - своих и приёмных. Семья Моисеевых рядом появилась - ещё четверо детей. Рассказывал Леонович, как сглатывал слёзы, видя, что семилетняя Юленька, когда-то трудная девочка, ни слова не говорящая, а теперь здоровый веселый ребёнок, - танцует!

"Втравил" Леоновч в шабловские дела Александра Гордона, человека известного, потому как вся наша страна, за небольшим исключением, - телезрители. Благодаря Гордону, появились в Шаблово два новых дома: для гостей и семьи врача Росляковой; у неё четверо ребят...Строится в Шаблово сказка, о которой мечтал Ефим - живут люди кучно, соборно... Да ведь мы делаем, как лучше, а выходит, как всегда!

Есть, вернее, был в Шаблово Дом-музей Ефима Честнякова. Дом народный: снесли жители туда все, что на память о Ефиме хранили, из поколения в поколение передавали, как реликвию: его неповторимые глиняные игрушки, картины, рукописи, личные вещи. Многодетная мать открывала Дом в любое время каждому приезжающему. У нашего юродивого-то мировая слава! Только в родной стране известен не очень. "Русский Леонардо", "Русский Кампанелла" - писала о нем европейская пресса, когда в 1968 году костромской искусствовед Виктор Игнатьев открыл миру честняковское наследие...

Так вот, командным языком областное начальство объяснило матерям, что занимаются они самодеятельностью, и с этим надо кончать. Подарили шабловскому дому несколько штатных должностей, отняв у него имя "Дом Ефима", и сделав его ОТДЕЛЕНИЕМ Кологривского ОТДЕЛЕНИЯ областного музея!..

" Деревенские условия жизни музея, - говорит Володя, - власти перепутали с условиями городской жизни ". Теперь музей работает от и до, конкретно - в среду и воскресенье, с 10.30 до 14.30. Ну и вообще всё расчертили - кто что должен, а кто нет. Принять туфтовые должности за смешные деньги многодетные матери отказались. Директором теперь человек, который дважды в неделю по расписанию прибывает из Кологрива. Открывать музей каждому паломнику в любое время запретили.

Некогда, повествует Леонович, Аракчеев переселил крестьян в военные городки, распланировал их жизнь по-немецки и в ответ получил русский бунт. Беспощадный, но осмысленный. Вот и матери взяли да вынесли из музея все экспонаты - ведь окрестные старухи дарили их не музею, а лично им, их ребятишкам. Так что - СВОЁ забрали. И когда костромское культурное начальство приехало - в бывшем Доме-музее остался портрет Ефима, да еще кое-какие малозначительные экспонаты. И все.

- Эх, жалко, Вера, - говорит Люська, - не успела ты поглядеть на Ефимкин дом. Туда зайдёшь - танцевать хочется, так легко делалось...

Такие вот дела в костромской кологривской глуши, в деревеньках, принадлежащих к исчезающему меньшинству исчезающей уж не один десяток лет деревенской России...

2. РАССТРЕЛЯННЫЙ ХРИСТОС

А летом 2009 года поездка в Илешево принесла знакомство с потрясающим открытием, на которое уже отреагировали московские искусствоведы, называя его сенсацией мирового значения.

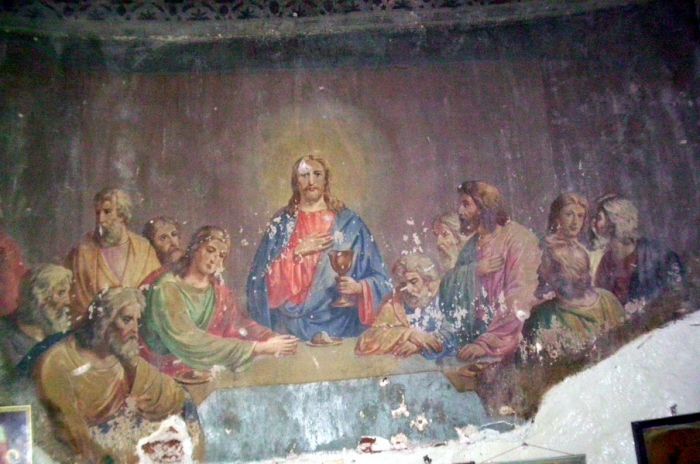

Сначала не поверилось: в храме заброшенного села, вкусившем все прелести отечественной истории, - это на краю-то цивилизации, обнаружены образцы рафинированного европейского классицизма в виде фресок?.. Но вот они перед глазами: классическая интегральная европейская живопись в храме, построенном в 1796 году в стиле ничем не примечательного традиционного провинциального барокко.

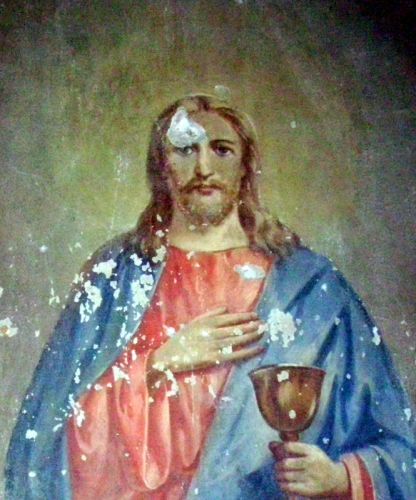

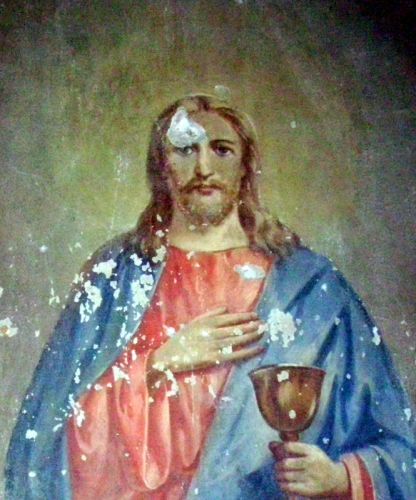

Год назад инок Леонид открыл окна, приводя помещение в богоугодный вид. Внутрь ворвался влажный воздух и... советская штукатурка, отсырев, начала осыпаться, открывая древние фрески. В 1918-м большевики доказывали народу, что Бога нет - стреляли в изображённые на стенах лики. Одна из пуль угодила в лоб Иисусу, след от неё хорошо виден и на снимке... Потом фрески заштукатурили. Однако и в настоящий момент они в достаточно хорошем состоянии. Выпадение красочного слоя локальное.

Мы пришли в храм не вовремя: Леонид встретил не то чтоб неприветливо, но явно был чем-то озабочен. Оказывается, мы прервали ежедневную молитву: "Я могу вам всё показать сейчас, но мне ещё четыре часа надо молиться, а если я не буду это делать, может вспыхнуть пожар или еще что хуже стрясется..." Мы переглянулись. Он кротко заметил: "Вы можете счесть меня за сумасшедшего, но я ведь с Оптинскими старцами общаюсь...".

Без малейшего неудовольствия мы отложили осмотр до окончания молитв инока за всех нас. А пока сходили на могилу Ефима Честнякова - художника, учившегося в Академии художеств у Репина. После он вернулся из Питера в родную деревню.

А крещён он был в Илешевском храме... "Вот все и связалось, - говорит моя подруга, ныне поселившаяся с семьей в Илешево. - Ефим, оказывается, не на пустом месте возник, он с детства видел эти великолепные фрески. Да и судьбу их автора повторил: Сила Иванов, крепостной, по окончании Академии в Питере расписывал тамошние храмы, а потом вернулся на родину и расписал храм в Илешево. Возможно, Иванов не фамилия, а отчество - о художнике мало что известно..."

Илешевский краевед Александр Хробостов в записях Честнякова встретил упоминание о том, что Сила родился в Шаблово крепостным. Его отправили 'учиться на художника' (по стилю судя, принадлежал к кругу Боровиковского). Вернувшись, поставил себе колоритный дом с золотым репеем на шпиле. Получил нагоняй от старосты: как можно крепостному жить в доме краше, чем у барина?! Вот и всё, что известно о Силе.

А фрески его не просто высокопрофессиональная работа живописца столичного уровня, но духовное откровение. Сила Иванов думает о духе. Он выше простого мастерства. Оказывается, в глухой российской провинции жили живописцы на уровне самых высоких образцов Ренессанса...

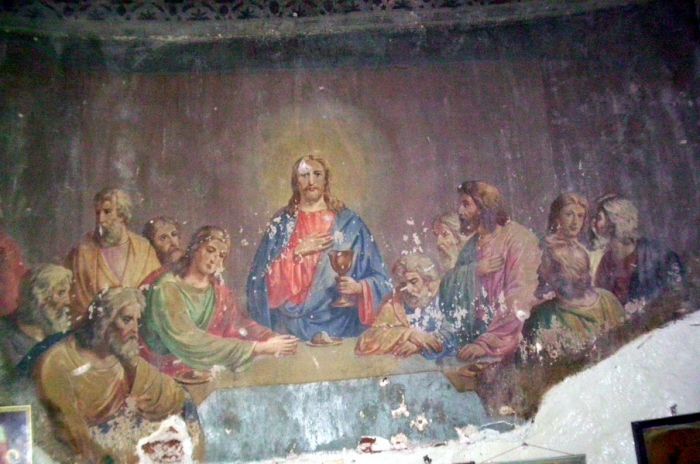

В этом убедились, вернувшись в храм, и застав инока Леонида уже в другом настроении: приветливый, стройный и легкий как юноша 76-летний инок в алтарь меня, конечно, не пустил - "Тайную вечерю" (крупная фресковая форма) снял на мой аппарат сам.

Искусствоведу есть здесь чему подивиться. Такое можно, казалось бы, увидеть лишь в Петербурге, Риме и Париже. Для художника нет проблем с отображением света и тени на лицах, профили расписаны мастером психоанализа. Сияющий взор Спасителя (под следом от пули во лбу)... Иуда - слева, почти спиной к зрителю. Тяжелое недоумение угадывается и со спины. Но не предательство главная тема этой фрески, берите выше...

Снизу фреску съела соль... был тут в советские годы и соляной склад (церковь удобно располагается на берегу судоходной Унжи, вот её и определили перевалочной базой соляных перевозок). Но мощная кирпичная кладка выдержала удары времени. Обвалилась в одном месте, под куполом. А ещё в советское время "догадались" из храма сделать двухэтажное помещение, горизонтальной перегородкой разделив надвое. Поэтому нижняя часть фресок видна снизу, а верхнюю можно увидеть, только взобравшись на "второй этаж".

Туда, а потом под купол храма мы забирались по нескольким приставным лестницам. Измазались, руки-ноги дрожали от таких упражнений, но довольны были необычайно. На втором этаже изящная гризайль имитирует орнамент фресок серо-белой росписью. С первого взгляда на фреску "Нагорная проповедь", верхняя часть которой видна отсюда, подумалось: она уникальна! Иисус не просто восседает, он словно парит над землей. Разводит руки, не просто благословляя, а вдохновенно принимая мир людей. На лице - сочетание беззащитности и мужественности. В искусстве всегда потрясает контрапункт. Но здесь он такой силы! Это чистейший, вдохновенный образ Христа! Фреска достойна стать святыней.

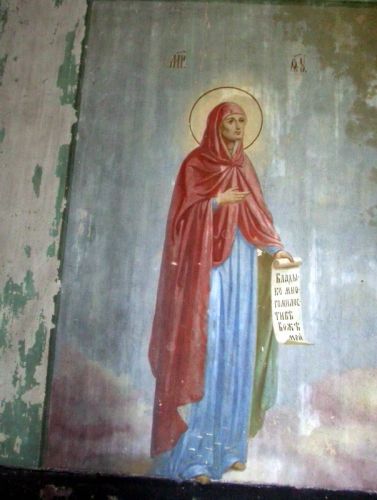

Здесь же можно видеть, процесс освобождения фресок продолжается. Появляются новые фигуры! Одну такую, уже смутно угадываемую - сфотографировала.

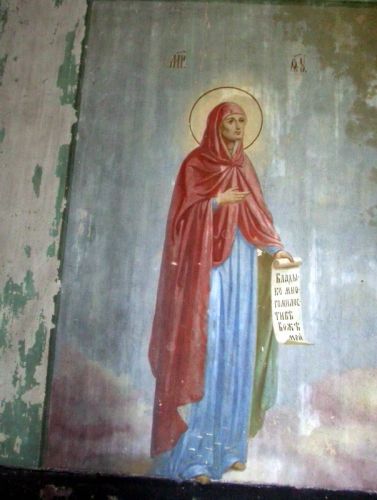

Она расположена симметрично большому изображению Богородицы. Та изображена в полупрофиль, что вообще несвойственно, кажется, русским храмовым росписям... Глядя на неё, невозможно не восхититься Мастером... Я просто ахнула, когда на неё вдруг упал из окна сноп солнечного света, и она засияла, заискрилась...

* * *

В этот приезд удалось заснять всё. И великолепные фрески. И дивную Унжу. И мёртвые дома покинутого жителями соседнего села Мичурино - далеко не единственного мёртвого села в этих краях. И жизнь, теплящуюся здесь вопреки условиям для вымирания...

Жизнь здесь нелегкая. За прошедший год Владимир Николаевич заметно сдал. Ему уже 76. Но дух его по-прежнему могуч. И косит траву, заготавливает веники, переложил печь в баньке - теперь она и в морозы по три дня хранит тепло. Вместе в Сергеем Яковлевым издает журнал "Письма из России"... Изредка выезжает по делам в Москву.

И кто бы знал, что через несколько месяцев после моей поездки он будет в Казани - проездом в Елабугу. Об этом - ниже. Кологривские очерки мои, таким образом, расширяют свою географию... А кологривский отшельник Владимир Леонович предстает в ещё одной своей ипостаси.

2009г.

Комментарии

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Насчет фоток я уже догадалась: надо кликнуть редактирование, и появляется то, что нужно. Только оказалось, что в рабочем компе у меня этих снимков нет, а флешки с собой тоже. Так что, через некоторое время управлюсь с этим, и приглашаю Вас лицезреть снимки

Насчет того, что имена Вам незнакомые... это имена людей, внесших НЕВОСПРОИЗВОДИМЫЙ вклад в МИРОВУЮ культуру. Но за последние годы не культура стала нашей гордостью, а...

поэтому, коржалению, имена российского и мирового значения надо преподнести России, познакомить ее с ними... Да и что-то не верю я Вам: неуж Вы Николая Николаевича Скатова, директора Пушкинского дома не знаете? Или Александра Гордона?.. А так, любое имя, упомянутое здесь, забейте в поиск, и узнаете мнооого интересного и прекрасного.

Мне довелось видеть их вместе: поразили детский взгляд отца и прозрачный, взрослый - Александра. А еще Леонович мне говооил, что Гордон неправильный еврей: все деньги раздает на разные благие дела...

А Ваша позиция мне нравится... у самой не очень получается быть пощадной к людям.

И в тоже время радостно, что есть еще люди, которые не забыли своих корней.

Хорошо бы посмотреть фотографии.

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

А фото местности, случайно нет?

Комментарий удален модератором

А Вы знали Дедкова лично, или полюбили его по произведениям? Я приехала в Кострому, когда его 30-срок жизни там закончился, он уехал в Москву-таки, готовили место в Новом мире, сотрудники сияли от счастья... Но один артиллерист надел свои медали и пошел в правительство. И Дедков не получил места в Новом мире. Стал работать в "Коммунисте", вскоре переименованном в "Свободную мысль"... А я когда начала читать Дедкова это было чудо - как воду пила: каждую страницу перечитывала по два раза...

А Дедков и все костромские шестидесятники, живые и мертвые (жила в Костроме 14 лет) сильно "двинули" развитие моей личности.

А если Вы меня узнали, что ж... Хотя мне впервые в жизни хочется быть без имени. Только текстами быть представленной людям.

И ведь куда ни сунься, останки русской культуры найдешь везде. Леоновичи, дай им Бог пожить на этом свете, а Царствие Божие с ними всегда, сторожат пока живы.

Вы, homoamans, подвижник, не жалеете рвать свое сердце, а я, ленивая и аморфная тетка, не могу который год съездить в Белев, где при подъезде сквозь скелеты куполов древних храмов небо видно... Прочитав Вас, устыдилась.

Юность моя прошла в Иркутске, Шугаев, Вампилов, Распутин... Шугаев - мой зять, первый муж мой старшей сестры. Они не обращали на меня внимания, были начинающие талантливые литераторы, а я - первокурсница университета, т. е. дура еще. Валя Распутин первый раз посмотрел не сквозь меня, когда прочитал мою рецензию в "Советской молодежи" на его повесть "Деньги для Марии". Сказал: это лучшая рецензия. Тогда жизнь была бесконечной, а сейчас ушла, как в песок. Последний раз разговаривала по тел. с Распутиным в 2001 году.

В Белев надо ехать.

Еще один Ваш Кологривский очерк - и пешком пойду.

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Спасибо.

Спрошу только, а есть ли и где продолжение? :)))

Хотя язык.... Очень ! Особенно приятно читать, когда автор так владеет образностью и ритмом. Здорово