Коммунистическая идеология в СССР — в чем она заключалась?

Этот эксперимент длился более семи десятилетий, пережил войны, взлеты и падения, а его идеологический каркас — коммунистическая идеология — определял жизнь нескольких поколений. Но что скрывалось за знакомыми каждому советскому человеку лозунгами о «светлом будущем»? Была ли это стройная философская система или жесткий пропагандистский инструмент? Давайте попробуем разобраться, отбросив крайности и стереотипы, в чем же заключалась суть этой идеологии, каковы были ее цели и какая цена была заплачена за ее воплощение.

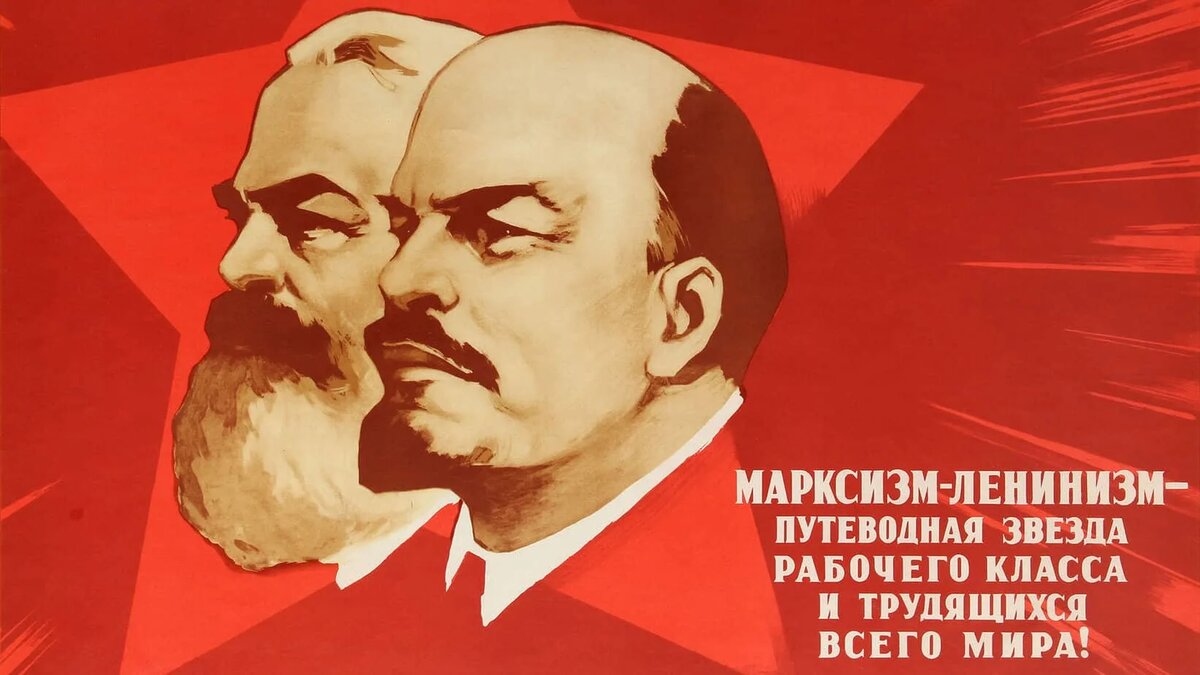

Истоки мечты: от Маркса до Ленина

Коммунистическая идеология в СССР была прямой наследницей идей немецких философов Карла Маркса и Фридриха Энгельса, изложенных в «Манифесте Коммунистической партии» и других трудах. Марксизм провозглашал, что история человечества — это история борьбы классов: угнетателей (собственников средств производства, буржуазии) и угнетенных (рабочего класса, пролетариата). По мнению основоположников, капитализм несправедлив по своей сути, так как богатство создается трудом рабочих, но присваивается капиталистами.

Выходом из этого противоречия должна была стать мировая пролетарская революция, которая упразднит частную собственность, уничтожит классы и приведет к построению сначала социализма, а затем и коммунизма — общества изобилия, где действует принцип «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям». Владимир Ленин, лидер большевиков, творчески развил эти идеи. Он утверждал, что в условиях России, где пролетариат был слаб, необходим авангард — профессиональная партия революционеров, которая возглавит массы и приведет их к победе. Именно эта ленинская концепция «партии нового типа» стала краеугольным камнем будущего советского государства.

Базовые принципы: на чем держалась советская идеология?

Идеологическая конструкция, выстроенная в СССР, опиралась на несколько незыблемых столпов, которые внедрялись в сознание граждан с детства через школу, институты, СМИ и культуру. Эти принципы были просты для понимания и формировали четкую картину мира.

Диктатура пролетариата. На практике это означало не власть рабочих собраний, а безраздельное руководство страной со стороны Коммунистической партии. Партия провозглашалась «умом, честью и совестью нашей эпохи», единственной силой, способной верно определить путь к коммунизму. Любая политическая оппозиция была запрещена и жестоко подавлялась.

Отмена частной собственности. Экономическим фундаментом идеологии была общественная (государственная) собственность на средства производства. Земля, заводы, фабрики, ресурсы — все принадлежало государству. Это, по замыслу, должно было уничтожить саму возможность эксплуатации человека человеком. Частное предпринимательство считалось уголовным преступлением (спекуляция).

Плановая экономика. Рыночная экономика с ее конкуренцией и кризисами объявлялась стихийной и нерациональной. Ей на смену пришло централизованное государственное планирование (пятилетки). Госплан СССР определял, что, в каком количестве и по какой цене производить, от станков до детских игрушек.

Атеизм и научный материализм. Религия объявлялась «опиумом для народа», пережитком прошлого, который обманывает трудящихся и мешает построению нового общества. Церковь была отделена от государства и школы, храмы массово закрывались или разрушались. Ей на смену приходила вера в науку, технический прогресс и всемогущество человеческого разума.

Интернационализм и борьба за мировую революцию. Изначально идеология носила глобальный характер — считалось, что коммунизм победит только в мировом масштабе. СССР позиционировал себя как плацдарм для будущей мировой революции и поддерживал коммунистические и национально-освободительные движения по всему миру.

Воспитание «нового человека»: советский образ жизни

Идеология не ограничивалась экономикой и политикой. Ее главной целью было создание «нового человека» — советского человека, или «гомо советикус». Этот идеальный гражданин должен был обладать набором конкретных качеств: коллективизм, преданность партии и родине, трудолюбие, аскетизм в быту, готовность к самопожертвованию во имя общего блага. Для его формирования работала мощнейшая система воспитания.

Сначала октябрятская звездочка, затем пионерский галстук и комсомольский значок — каждый этап жизни сопровождался идеологическим ритуалом.

Герои труда и войны, вроде стахановцев или молодогвардейцев, служили образцами для подражания.

Даже досуг был идеологически окрашен: спортивные общества «Динамо» и «Спартак», агитбригады, тимуровское движение. Культура, от романов до кинофильмов, должна была воспевать трудовой подвиг и критиковать «пережитки буржуазного прошлого».

Светлое будущее vs. суровое настоящее: плюсы идеологии

Несмотря на все противоречия, коммунистическая идеология предлагала привлекательные для своего времени ценности и дала конкретные результаты.

Идея социальной справедливости. Сама по себе идея общества, свободного от эксплуатации и социального паразитизма, была мощнейшим мотиватором для миллионов людей. Она давала ощущение причастности к великому делу, исторической миссии.

Мощный социальный лифт. Идеология провозглашала «кто был ничем, тот станет всем». Беднейшие слои населения — рабочие и крестьяне — получили беспрецедентный доступ к образованию (ликбезы, рабфаки) и возможность сделать карьеру в государственном аппарате, науке или промышленности.

Культ образования и науки. Упор на научно-технический прогресс привел к впечатляющим достижениям: первый спутник, первый человек в космосе, мощная ядерная программа, развитие фундаментальной науки. Образование, особенно техническое, было качественным и массовым.

Чувство коллективизма и социальной защищенности. При всей своей скромности, государство гарантировало гражданам базовые социальные блага: бесплатное жилье, медицину, образование, право на труд и пенсию. Это порождало чувство уверенности в завтрашнем дне и причастности к большому коллективу — советскому народу.

Цена утопии: минусы и трагические последствия

Однако путь к «светлому будущему» был вымощен не только энтузиазмом, но и миллионами жертв, а идеальные принципы на практике оборачивались тяжелыми изъянами.

Подавление личности и тотальный контроль. Стремление подчинить все общество единой цели приводило к тотальному контролю над личностью. Инакомыслие объявлялось политическим преступлением. Репрессии, ГУЛАГ, цензура — все это было прямым следствием идеологии, не терпящей dissent.

Экономическая неэффективность. Отрицание рыночных механизмов и частной инициативы привело к хроническим проблемам в экономике. Дефицит, низкое качество товаров народного потребления, гигантские затраты на ВПК при пустых полках магазинов — все это было обратной стороной плановой системы.

Идеологический догматизм и застой. Со временем живая идея превратилась в набор догм, не подлежащих сомнению. Это тормозило развитие общественных наук, искусства и даже технологий в «неприоритетных» сферах. Требование «не отступать от генеральной линии партии» убивало творческую инициативу.

Двойная мораль и социальное иждивенчество. На смену искренней вере пришло формальное соблюдение ритуалов. Люди учились жить с двойной моралью: публично произносить правильные лозунги, а в частной жизни преследовать личные интересы. Гарантия трудоустройства и отсутствие конкуренции порождали иждивенческие настроения и знаменитое «они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем»

Эволюция и крах: от веры к формальности

С течением времени первоначальный революционный запал угас. После Сталина, при Хрущеве, был сделан акцент на «возвращении к ленинским нормам» и построении коммунизма к 1980 году, что уже казалось утопией. При Брежневе идеология окончательно превратилась в ритуал, в оболочку без содержания. Общество погрузилось в «эпоху застоя», где вера в официальные лозунги сменилась цинизмом и аполитичностью. Попытки Горбачева вдохнуть в систему новую жизнь через «перестройку» и «гласность» привели к обратному эффекту — обнажили все накопившиеся противоречия и кризис веры. В 1991 году Советский Союз, лишившийся своей идеологической скрепы, прекратил свое существование.

Наследие, которое не исчезло

Коммунистическая идеология оставила глубокий, неоднозначный след в истории и сознании народов, живших в СССР. С одной стороны, это память о великих свершениях, индустриализации, Победе в войне, прорыве в космос, о социальных гарантиях и чувстве принадлежности к великой державе. С другой — это память о репрессиях, несвободе, дефиците и сломанных судьбах. Сегодня, спустя десятилетия после распада СССР, споры о его идеологическом наследии не утихают. Для кого-то оно остается символом утраченной справедливости и величия, а для кого-то — предостережением об опасности утопических проектов, пытающихся переделать человеческую природу.

Как вы считаете, могла ли коммунистическая идеология в СССР реализоваться успешно без репрессий и тотального контроля, или такой путь изначально был утопией, обреченной на провал.

Комментарии