TEMPORA MUTANTUR… (Времена меняются)

Несмотря на серьезность изменений, привнесенных в культуру христианством, наивно было бы утверждать, что в христианском обществе сразу покончили с женским бесправием. Еще долгие столетия женщина не принимала никакого участия в общественно-политической и интеллектуальной жизни. Справедливости ради надо отметить и то, что это положение все же не было результатом «украденных женских прав», а, напротив, медленно готовило почву для будущей эмансипации.

Парадоксально, но борьба за освобождение женщины, ставшее в западной культуре возможным, главным образом, благодаря христианским ценностям, довольно легко эти ценности игнорировала. Вероятно, здесь мы сталкиваемся с базовым парадоксом или, если угодно, антиномией христианской культуры: стремлением полностью христианизировать мир и его (этого стремления) принципиальной невозможностью. Поэтому излишнее рвение в любой области христианизации культуры нередко имело весьма антихристианские последствия.(21) Это ни в коей мере не означает, что христианин не должен стараться воздействовать на культурную жизнь, наоборот. Однако при этом всегда важно помнить о «ревности не по разуму».

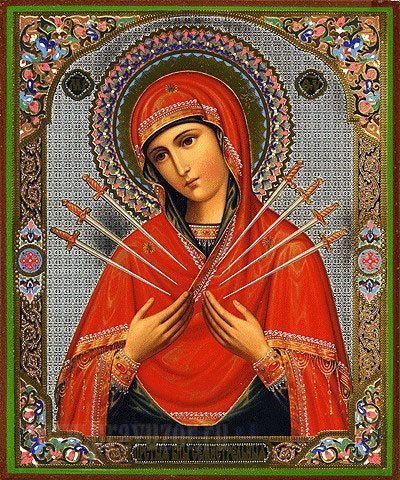

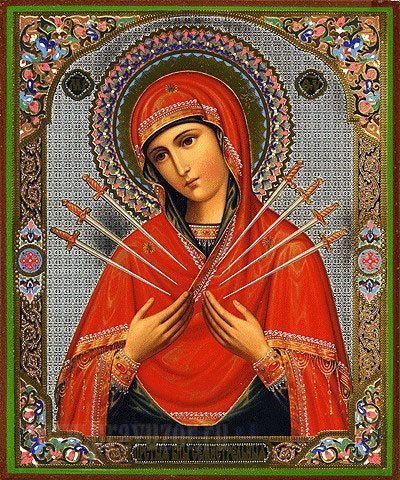

Если говорить об эпохе средневековья, то первое, что приходит на ум, это, конечно же, рыцарская культура с ее почитанием Прекрасной Дамы, в основании которого — культ Богородицы. Однако двойственность самого феномена рыцарства (с одной стороны, внешнее ритуальное уподобление монашеству (посвящение, лишение сана и т.д.), с другой — появление нецерковного, светского элемента культуры) проявляется и здесь: наряду с экзальтированным почитанием абстрактной прекрасной дамы (Дон Кихот в романе Сервантеса как-то абсолютно «по-рыцарски» замечает Санчо Пансе, что для него не важно, существует ли Дульсинея на самом деле) существует презрительное отношение к женщине-жене, сестре и даже матери.(22)

Согласно мнению большинства ученых, первые ростки эмансипации проявились еще в эпоху эллинизма, однако тогда им не дано было развиться. Всерьез же против положения женщины «босой, беременной и на кухне» начинает восставать лишь сознание европейца конца XVIII — начала XIX века. Хотя существенно и в это время ничего не меняется.(23) Знаменитый кодекс Наполеона выдержан вполне в патриархальном духе: текст кодекса закрепляет верховную власть мужа в семье, в суде не могут быть рассмотрены показания жены в качестве свидетельских, проституция оправдывается как способ сохранения единобрачия и т. д.(24)

И все же первые ростки эмансипации пробились сквозь толщу патриархальных устоев и дали обильные плоды. С одной стороны, получив абсолютно равные с мужчинами права и возможности (за что, собственно, и боролись первые эмансипе), феминистки не остановились на достигнутом. Сегодня они выдвигают требования, повергающие в шок даже видавших виды борцов (т.е. «борчих» — простите за новояз — еще один результат патриархальности культуры: многие слова, в том числе слово «человек», мужского рода) за женские права, а в бесправном положении часто оказываются уже мужчины, каждый неосторожный взгляд которых может быть истолкован как посягательство на женскую честь. Да и вообще, по мнению таких феминисток, современные мужчины должны постоянно испытывать комплекс вины за разгильдяйство своих предков. Может, это где-то и справедливо, но равенства опять не получается. С другой стороны, в борьбе за равенство женщина зачастую не только приобретает новые права, но и теряет прежнее обаяние, превращаясь в нелепое подобие мужчины.

По подсчетам специалистов, американский феминизм представлен сегодня уже «четвертой волной». Радикализм современных адептов этого движения мало соприкасается с позицией родоначальниц феминизма, который, напомню, начинался как борьба женщин за равные с мужчинами социально-политические и экономические права. К примеру, сегодня во многих американских вузах созданы особые службы защиты прав женщин от сексуальных домогательств мужчин. Это означает, в частности, и то, что теперь любая студентка, которой показалось, что какой-нибудь студент или преподаватель косо (в смысле, с вожделением) на нее посмотрел, может обратиться за помощью в такой комитет защиты прав и тогда незадачливому сладострастнику не поздоровится. К счастью, среди американок все же преобладают здравомыслящие особы, которые отнюдь не стремятся в каждом мужском взгляде видеть взор насильника. Но сама формулировка женских прав зачастую звучит совершенно абсурдно.

Большинство современных мужчин с трудом расстается с образом женщины-супруги, жены-хранительницы семейного очага. В этой мужской горечи есть своя правда: процесс женской эмансипации пошел таким образом, что социально-экономическое освобождение женщины нередко приводило к появлению «новых женщин», лишенных привычного женского обаяния. Именно на это жаловался русский мыслитель Николай Бердяев в своей работе «Метафизика пола и любви». Соглашаясь с тем, что женщина должна быть экономически независима от мужчины, должна иметь свободный доступ ко всем благам культуры, а также иметь право восставать против «рабства семьи», философ замечал, что все это само по себе не решает проблемы.

Более того, женской эмансипации, согласно Бердяеву, помимо позитива, присуща и ложная тенденция, которая разрушает прекрасные мечты и «мистические грезы».

На смену крайностям древнего мира, обрекавшего женщину на бесправное существование, пришли крайности феминизма, заразившего женщину стремлением обязательно быть «не хуже» мужчины во всем: одежде, спорте, профессии и т.д. И если во многом такое стремление справедливо и оправдано, то, доведенное до крайности, оно становится абсурдным отрицанием половых различий и, на самом деле, мешает, а не помогает женщине полноценно развиться как личности. Античная модель гласила: женщина — не человек или второсортный человек, существо между мужчиной и рабом. Христианство провозгласило равноценность личностей мужского и женского пола, подчеркнув их различия, которые не могут быть предметом оценки (лучше — хуже), а требуют каждое своего развития. Такой подход не ограничивает женское присутствие на профессиональной сцене, но и не снимает большей ответственности мужчины за семью, семейный мир и спокойствие, не снимает с него обязанности защищать свою спутницу, беречь ее, помогать ей в ее начинаниях и трудах. Современная же эмансипированная модель рисует женщину мужеподобным существом, стремящимся окончательно освободиться от диктата мужчины (где он, этот диктат?). В рамках такой модели (если довести ее до логического конца) невозможно функционирование нормальной семьи, так как «равноправие» феминистского толка неизбежно превращается в «равнобезответственность» обеих сторон, т.к. на равноправии невозможно построить семейные отношения, которые требуют любви, заботы и ответственности. Современный мужчина, кстати сказать, «феминизирован» не меньше, чем женщина: он тоже чувствует себя свободным от ответственности, от женщины, от любви. Только вот зачем она нужна, такая свобода?

В итоге же, современный феминизм парадоксальным образом приводит к полной и окончательной победе именно патриархального взгляда на жизнь: современная женщина стремится не столько к признанию равной важности мужского и женского, исходящему из фундаментальных, но одинаково важных для жизни человека и общества различий между полами, сколько к признанию полного равенства и равноценности в выполнении традиционо мужских функций, к тому, что критериями современной женственности становятся успех в бизнесе, победа в олимпийских играх, головокружительная карьера в правительстве, а такое занятие, как материнство, становится просто стыдным, если оно не подкреплено всеми вышеуказанными успехами. Вполне очевидно, что подобная переоценка ценностей не может не сказаться на взаимоотношениях мужчины и женщины, на семье, на воспитании детей. И дело не в том, чтобы общество вернулось к принципу: «дело женщины — вязание», но в том, в конце концов, чтобы в семье, независимо от того, кто из родителей сколько и где работает и сколько получает, ребенок мог бы рассчитывать на настоящую материнскую заботу и отцовское внимание.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подчеркнуто-уважительное, почтительное отношение к женщине в христианстве имеет мало общего с современным феминизмом, пытающимся, как мне кажется, сознательно или бессознательно, но стереть естественные различия между мужчиной и женщиной. Прошу заметить, что слово «естественные» я употребляю в христианском контексте, т.е. нормальные, такие, которые были сотворены Богом. А это значит, что в человеке существует иерархия: дух-душа-тело. Естественным, гармоничным является именно иерархическое устроение человеческой личности, когда идеально-духовная сторона определяет душевное и физическое существование, а не наоборот. Понимание того, на чем основано христианское мировоззрение поясняет разницу между христианским и современным секулярным подходом: если в светском мире словосочетание «материнский инстинкт» в равной степени применимо и для людей, и для животных, то в мире христианской культуры именно духовное устроение женщины, идеальный замысел Творца о ней, определяет и ее моральные материнские качества, и принципиальную физическую способность к деторождению.

Именно в этой плоскости, как мне кажется, и лежит решение «женского вопроса»: или мы исходим только из того, что «времена меняются и мы меняемся вместе с ними», и, соответственно, не может быть никаких ценностей и ориентиров, данных раз и навсегда, либо признаем, что есть некий замысел о человеке, и он определяет качественные различия между мужчиной и женщиной. Если исходить из того, что «все относительно», то сразу исключается возможность однозначного, правильного ответа на поставленные в начале статьи вопросы. Если же верить, что мужчина и женщина созданы разными неслучайно, то можно оценивать происходящее как «правильное» или «неправильное». Очевидно, для современного сознания деление на «правильное» и «неправильное» нередко кажется отсталым, консервативным и т.д. Не менее очевидно и то, что существующая сегодня ситуация способна привести к распаду общества. Выбор, как всегда, остается за нами.

фото из инета

Комментарии