Советская система образования

Советская система образования

Советская высшая школа в ее классическом виде была создана в начале 1930-х гг. После революции 1917 года высшая школа бывшей Российской империи была подвергнута целому ряду ультрарадикальных экспериментов, во многом напоминающих современную Болонскую реформу. Срок обучения в вузах был сокращен до 3 – 3,5 лет, а для лиц, желающих заниматься после вуза научной работой, были созданы специальные курсы, «подтягивающие» будущих аспирантов к уровню дореволюционного выпускника, что напоминает бакалавриат и магистратуру. Лекционные занятия были сведены к минимуму и заменены семинарами, где использовались самые авангардные педагогические технологии («бригадный метод»), упор делался на самостоятельной работе студентов. Было произведено так называемое «стержневание планов», то есть список общеобязательных дисциплин был сокращен, с тем чтобы студенты занимались их углубленным изучением (нечто подобное происходит сейчас с введением бакалавриата). Наконец, вместо экзаменов и зачетов была введена система баллов, которые начислялись за каждый изученный предмет, похожих на современные академические кредиты.

Однако опыт показал, что эта реформа привела к плачевным результатам. Когда перед страной встала необходимость ускоренной индустриализации, выяснилось, что вузы не могут обеспечить промышленность и народное хозяйство в целом высококвалифицированными специалистами. Вузы заканчивали лишь около 10% тех, кто поступил в них, но и эти выпускники были фактически полуграмотными, им нельзя было доверять серьезные технические и организационные задачи. В начале 1930-х годов партия и правительство выпускают ряд документов, которые существенно изменили советскую высшую школу (Постановление ЦИК «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» от 1932 г., Постановление ЦИК и СНК «Об образовании Всесоюзного комитета по высшей школе при СНК СССР» от 1937 г.). Обучение было продлено до 5 лет и стало одноуровневым, были восстановлены ученые степени и звания, отмененные в пылу революции, введены лекции, семинары и экзамены, пятибалльная система оценок и зачетные книжки, приняты общесоюзные учебные планы и программы. Советская высшая школа начала приобретать тот вид, к которому мы привыкли. Конечно, изменения происходили не сразу, полностью советская высшая школа сформировалась в классическом виде лишь в 1960–1970-е гг.

Наиболее характерными чертами советской высшей школы, резко отличающей ее от западного университета, были:

Общедоступность высшего образования.

В отличие от стран Запада и от дореволюционной России, для которых характерно существование «школы двух коридоров» (школы для элиты и школы для народа), в СССР была создана общая бессословная бесплатная средняя школа, после окончания которой каждый выпускник имел право сдавать экзамены в вуз. Система поступления строилась так, чтобы единственным критерием были соответствующие способности. Конечно, жизнь вносила свои коррективы, так, хотя Конституция 1937 года гарантировала всем равные права, фактически вплоть до 1960-х годов поступление в вузы было ограничено и затруднено для выходцев из бывших буржуа и дворян, для детей жертв политических репрессий и детей раскулаченных крестьян. Нельзя не упомянуть и то, что в период стабилизации советского общества (1970-е – первая половина 1980-х) выходцы из семей партийной и государственной элиты стали иметь больше шансов на поступление, чем выходцы из простонародья, в силу личных «связей» своих родителей в системе образования и изначально лучшей довузовской подготовки.

Но постепенно процесс нормализовывался. По мере того как репрессии отходили в прошлое, ограничения для потомков репрессированных исчезали. К 1980-м годам и идеология стала приобретать ритуальные черты, идеологические квоты стали барьером, который научились легко обходить. Наконец, государство боролось и с тенденцией «элитаризации образования»: вводились квоты на прием большого числа рабочих, крестьян (например, создавались «рабочие факультеты», где получали довузовскую подготовку выходцы из среды рабочих, бесплатные подготовительные курсы для всех желающих абитуриентов). Помимо этого, система олимпиад, заочных школ при вузах позволяла обнаруживать юные таланты еще на школьной скамье, из каких бы социальных слоев они ни происходили, и способствовать их поступлению в вуз.

Общепризнанно, что индустриальный рывок, который СССР совершил дважды – в 1930-х и в 1950-х гг., во многом был обеспечен доступным бесплатным, углубленным и систематичным школьным и вузовским образованием.

Полное огосударствление высшей школы.

Советская высшая школа в отличие от университетской системы Запада, находилась полностью под контролем государства. В СССР не было и в принципе не могло быть частных вузов, все вузы принадлежали государству. Советское государство полностью контролировало всю жизнь и деятельность высшей школы. Вузы были лишены даже намеков автономии. Во всех вузах – от Бреста до Владивостока – действовали одни и те же, принятые органами государства учебные планы и программы, ученые степени и звания по всей стране утверждал общесоюзный государственный орган (ВАК СССР), независимо от того, где происходила защита диссертации. Даже должности в университетской иерархии (ректор, проректор, декан, заведующий кафедрой) назначались с согласия соответствующих партийных и государственных органов. Безусловно, это имело ряд негативных последствий (мало учитывались особенности того или иного региона или даже университета, на должности в руководстве университетов попадали случайные люди: карьеристы и бюрократы), вместе с тем в полном согласии с законами диалектики эти недостатки были связаны и с определенными достоинствами.

Прежде всего благодаря этому была осуществлена стандартизация высшего образования по всей территории страны. Выпускник сибирского вуза мог поехать работать на Украину, и там были уверены, что он получил тот же самый набор знаний и умений, что и выпускник украинского вуза, что сибирский диплом эквивалентен украинскому. То же самое касалось и научных работников: ученый-педагог, защитивший диссертацию в Тюмени, мог работать и преподавать в любом университете Советского Союза. Причем эта стандартизация была ориентирована не на низкую или среднюю, а на высшую планку. Благодаря системе распределения выпускник московского элитарного вуза преподавал в Комсомольске-на-Амуре и уровень образования в маленьком дальневосточном городе был эквивалентен столичному. В этом состояло еще одно принципиальное отличие советской высшей школы от западной; ведь в Европе и США в каждом университете (не говоря уже о разных странах) различные учебные программы, ученый, защитивший диссертацию в одном вузе, получает степень, которая не признается в другом. В общем-то Болонская система на Западе и направлена на то, чтобы ликвидировать этот хаос. Можно сказать, что в ходе сталинской реформы высшей школы 1930-х годов в СССР были уже выполнены те же задачи, на решение которых в рамках Евросоюза направлена Болонская реформа.

Авторитаризм учебного процесса.

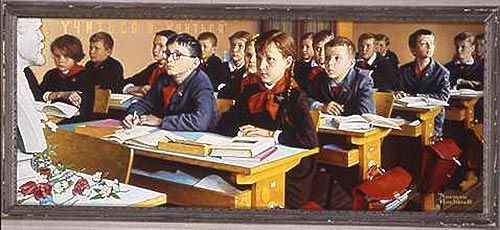

Для советской высшей школы был характерен авторитарный характер отношений между преподавателем и студентами и вообще – всего учебного процесса. Идеалом являлось искреннее уважение студента по отношению к преподавателю и добровольное послушание ему, то есть не отношения взаимовыгодного договора, как в модернистском обществе («общество-рынок»), а отношения сыновьей (дочерней) почтительности, свойственные для традиционного общества («общество-семья»). Естественно, идеал почти никогда не встречался на практике, но он задавал определенную цель. Студенты называли преподавателя на «Вы», по имени и отчеству, приветствовали преподавателя вставанием, когда он входил в аудиторию, во время занятий они должны были вести себя тихо, не переговариваться между собой, не есть и не пить, не вставать и не ходить по аудитории. Выйти из аудитории или зайти в нее они могли только с разрешения преподавателя. Более того, они не могли даже сидеть, как им удобно, преподаватель мог сделать замечание и заставить принять позу внимания и послушания. В советских вузах студента могли даже обязать не носить определенный вид одежды или определенную прическу. Фактически преподаватель советского вуза в отличие от своего западного коллеги выполнял роль не просто преподавателя, передающего знания желающим учиться, а воспитателя, который надзирал за выполнением определенных правил поведения и в случае нарушений применял репрессивные меры, выступая в данном случае как представитель администрации.

Администрация вуза также обязывала студентов подчиняться учебному плану и расписанию занятий, которые составлялись без учета мнения студентов (впрочем, как и преподавателей). Студенты не могли выбирать преподавателя, предметы и т.д., они обязаны были посещать все занятия под страхом наказания. Студенты были обязаны сдавать экзамены в установленный вузом (а не в удобный самим студентам) срок, организованно, в составе студенческой группы.

Жизнь студентов в западном вузе строилась и строится по совершено противоположным принципам. Студент западного вуза видит в преподавателе партнера, обращается к нему на «ты», оценивает его занятия, общается с ним в неформальной обстановке. Студент обладает самостоятельностью и активностью в плане организации учебного процесса: он сам решает, какие занятия каких преподавателей ему посещать, не будучи при этом ограничен рамками факультета (конечно, некоторые базовые, «обязательные» курсы он освоить должен, но опять-таки: когда ему это захочется), он может сдавать экзамен, когда ему угодно, прерывать учебу и снова возобновлять и т.д. В европейских вузах не является обязательным нормативом закончить учебу в определенный срок, никто не осуждает студентов, которые проходят курс вторично или в третий раз, более того, они делают этого зачастую добровольно. Преподаватель, равно как и администрация вуза, не может ни к чему принудить студента, как то: заставить посещать занятия в обязательном порядке, лишить статуса студента за не сданный экзамен (исключение составляют случаи нарушения базовых университетских правил, например, эссе, лабораторная работа или диссертация, которая является плагиатом – причина для отчисления).

Обычно критики советской системы обращают внимание на то, что в отличие от западного университета, студенты советских вузов (а зачастую и современных российских вузов) лишены элементарных либеральных прав, к ним относятся не как к полноправным гражданам, которые сами могут решать, как им организовать свое учебное время и учебный процесс, а как к детям, которые нуждаются в том, чтобы за них принимал решение «отец», некая авторитетная инстанция (преподаватели, администрация вуза, министерство, государство). Не говоря уже о том, что такой авторитаризм органичен для обществ традиционного типа, каковым во многом оставался СССР, он оправдывал себя практически.

Благодаря авторитаризму учебного процесса и жесткой дисциплине советские вузы в короткий срок готовили в массовом количестве специалистов стандартного и выше стандартного уровня. Работая по принципу: «не хочешь – заставим, не можешь – отчислим», они выдавали более 90 квалифицированных выпускников на каждые 100 поступивших. Тогда как результатом академической свободы в западных университетах является то, что большинство студентов учатся гораздо больше срока, который отводится на получение определенной степени (например, вместо 3–4 лет от 5 до 7), и, кроме того, только около 30% получают итоговые академические степени, большинство бросают учебу на ранних стадиях.

В сегодняшней Европе растет обеспокоенность этим фактом: ведь, с одной стороны, студенты требуют и добиваются бесплатного высшего образования, с другой стороны, они готовы учиться десятилетиями; расходы на их обучение ложатся на плечи налогоплательщиков. Современные европейские политики пытаются решить эту проблему, не нарушая принципов «священной» для них либеральной парадигмы – личных свобод, они вводят плату за образование, дабы финансовый фактор подталкивал студентов учиться побыстрее, но за это приходится расплачиваться еще большей элитаризацией образования. Согласимся, что в Советском Союзе эта проблема все же была решена за счет того самого авторитаризма высшей школы, который теперь является предметом критики.

Связь советской высшей школы с народным хозяйством.

Еще одна характерная черта советского вуза – его неразрывная связь с хозяйством. Он не давал образование свободным индивидам, которые потом сами решают, где им применить свои знания, и, значит, сами несут ответственность за то, найдут они себе работу или нет. Это свойственно западному вузу. Советский вуз давал образование гражданам, которые, став специалистами, были обязаны отдать свой труд и умения в той области хозяйства, на какую им укажет государство. В СССР существовала система трудового распределения, согласно которой каждый выпускник вуза обязан был в течение некоторого времени (обычно 3 года) «отработать» на определенном производстве, в определенном городе или поселке и т.д., причем по месту работы молодому специалисту предоставлялись благоприятствующие условия (бесплатно давалось жилье, выплачивались деньги для устройства на новом месте), с тем чтобы материально заинтересовать специалиста, дабы он остался здесь навсегда. Система распределения была оборотной стороной того, что образование в СССР было бесплатным для студента (государство оплачивало его образование, и он был обязан вернуть «долг» государству своим трудом в течение 3 лет).

Опять-таки нельзя не указать на то, что в СССР по-своему была решена проблема, которая стоит сейчас перед европейской высшей школой. Недаром одно из требований Болонского процесса – забота университетов о трудоустройстве студентов. Безработица или работа не по специальности – обычное дело для современных европейских выпускников, а ведь образование во многих странах Европы субсидируется государством, так что большие средства налогоплательщиков «выбрасываются на ветер».

Итак, в СССР была создана и функционировала общедоступная, огосударствленная, авторитарная, тесно связанная с народным хозяйством высшая школа, которая досталась теперь в наследство РФ. Бесполезно сравнивать эту школу по эффективности с западной, это все равно что спрашивать: что лучше – комбайн или самолет? Комбайн хорош для того, чтобы убирать хлеб, самолет – чтобы быстро перемещаться на большие расстояния. Западная и советская высшая школа также имели различные предназначения. Западная высшая школа характерна для общества либерального, модернистского типа, которое современный российский политолог С.Г.Кара-Мурза определяет как «общество-рынок», так как все взаимоотношения в нем носят характер взаимовыгодного договора. Цель этой школы – не продуцирование такого количества специалистов, которое необходимо национальному хозяйству, системе образования, культуры и т.д., а предоставление выходцам из средних и высших классов возможностей для раскрытия индивидуальных способностей, досуга и т.д. Заниматься или не заниматься ему потом работой по специальности, и вообще работать или не работать, и даже доучиваться или не доучиваться – дело индивидуального выбора, хотя система ценностей, во главе угла которой поставлена конкуренция, побуждает определенную часть молодых людей не просто учиться, а учиться хорошо, дабы затем повысить свой социальный статус. Результат такой системы образования – не просто специалист, а типаж социально активного индивидуалиста, готового к конкуренции и ориентированного на «успешность».

Цель советского вуза – производство большого количества специалистов как минимум среднего, а желательно и высокого качества для всех отраслей народного хозяйства. В отличие от западного или дореволюционного российского вуза для него норма – не 10% квалифицированных выпускников от общего количества поступивших, а более 90%. С этой целью связаны и его особенности: экзаменационная система отбирала пригодный для обучения «человеческий материал», принудительный характер обучения обеспечивал количественный фактор (по принципу «не хочешь – заставим»), обязательное трудоустройство переправляло этих специалистов в систему хозяйства, культуры, образования, здравоохранения и т.д.

Цель советского вуза была оправдана самими условиями его возникновения.

Во-первых, страна переживала ускоренную модернизацию и нуждалась во множестве специалистов самых разных отраслей.

Во-вторых, страна была ориентирована на автаркию, то есть на экономическую самодостаточность (СССР не был включен в «мировую экономику» на правах одной из ее специальных отраслей, а предпочитал всем обеспечивать себя сам), что также требовало постоянного воспроизводства большого количества специалистов.

В-третьих, в основе социальной политики советского государства лежал принцип уравнительного распределения необходимых жизненных благ на всех без исключения граждан. Этот принцип восходил не только к коммунистической идеологии, но и к традиционной ментальности русских. Отсюда, например, стремление охватить медицинским обслуживанием всю страну, что требовало огромной «выпускной способности» от медицинских вузов (в странах Запада медицинские вузы все же ориентируются на выпуск специалистов для элиты общества, большие части общества сознательно не охватываются полноценной медицинской помощью).

Кстати, ориентированность советской высшей школы на задачи модернизации, определяла и ее недостатки. Так, слабым местом советского вузовского образования была подготовка специалистов-гуманитариев. Гуманитарные науки требуют большей свободы, возможности дискутировать, отходить от канонов – все это вступало в противоречие с самим духом авторитаризма советской высшей школы, не говоря уже об официальной идеологии.

Р. Уфимцев

http://9e-maya.ru

Комментарии

на химическом - встают всегда, а после лекции (или даже экзамена) могут сказать спасибо (по одному).

Не надо путать образование и науку))))

В Н-ск за наукой можно ездить всегда, а в Омск - не советую))))

Если интересно, могу переслать.

Пинать нога устала))))

Пусть на что потопали, то и полопают.

Хорошо на самооценку влияет.

А я еще и другим детям пригожусь, уже с первого курса в очередь встают) на дипломирование ко мне))))

Танцевали бы, пока молодые)))))

Но привыкла уже к качеству своей работы, халтурить тяжело.

Дело в том, что делая вместе с ними работу, потом часть можно оформлять как научные работы. И чтобы не возвращаться к одному и тому же, стараюсь добить до результата.

Кстати, да.

Может откроем рыбачий сезон на НЛ?

Фотки свежие есть.

Что, чемоданы уже собирать?

Прятаться от гнева?

http://newsland.ru

2) ориентированность советской высшей школы на задачи модернизации, определяла... слабым местом советского вузовского образования была подготовка специалистов-гуманитариев. Гуманитарные науки требуют большей свободы, возможности дискутировать, отходить от канонов – все это вступало в противоречие с самим духом авторитаризма советской высшей школы, не говоря уже об официальной идеологии.

______________

Модернизация не означает ни авторитаризма, ни ограничения возможности дискутировать. В то же время, авторитаризм не препятствует развитию гуманитарной науки. Примером великолепного развития гуманитарных наук в СССР можно считать педагогику, раз уж речь зашла об образовании в СССР. В психологии СССР тоже были сделаны открытия всемирного значения. Вообще советская наука во всех сферах достигла больших результатов.

Автору блога надо также определиться, что же он считает классикой советского образования: "Советская высшая школа в ее классическом виде была создана в начале 1930-х", "советская высшая школа сформировалась в классическом виде лишь в 1960...