О матёром человечище. Попытка беспристрастного анализа

Подобно языческим богам для новообращённых христиан, низвергнутые кумиры становятся демонами для отрешившихся от них поклонников. При этом они полностью сохраняют свою магическую силу, лишь меняя знак «плюс» на «минус». Точно также большинство нынешних антикоммунистов и антисоветчиков относится сейчас к Ленину – на уровне язычников, только вчера принявших христианство.

Конечно, значительная часть современных измышлений про Ленина должна быть отнесена на долю сознательной пропаганды. Ведь по эмоциям обывателей сильно бьёт представление, будто Ленин был психом, сифилитиком, патологическим садистом, платным германским агентом и т.п. Все такие «исторические изыскания» в избытке льются из бульварных газет и с экранов ТВ. Их главная цель – заставить российского обывателя окончательно свыкнуться с мыслью о незыблемости современного олигархического строя и о том, что любое движение за социальную справедливость изначально порочно: «Вы, что же, Ленина хотите?!»

Конечно, нам трудно быть полностью беспристрастными в отношении вождя большевиков – как-никак, это часть нашей собственной истории. В этом отношении западным историкам и политологам легче, чем нам: мы-то, в отличие от них, познали на себе не только позитив Октября, но и его негатив.

Но пора бы и нам непредвзято посмотреть на эту знаковую фигуру нашего прошлого: всё-таки с момента его смерти прошло уже 86 лет. Срок немалый. Ровно столько же, сколько, например, прошло между взятием Бастилии и окончательной канонизацией Великой Французской революции в государственных символах Третьей Республики.

Бессудные расправы, оправдываемые «революционной необходимостью», унесли за три года гражданской войны больше жертв, чем все кампании репрессий вместе взятые за три десятилетия «сталинского режима». А в высказываниях Ленина нередко находят не только оправдание этим расправам, но и установки, поощрявшие их проведение. Однако говоря только об этом, мы рискуем отойти от принципов историзма. Поступки большевиков нельзя рассматривать без сопоставления с деяниями радикальных групп в других великих революциях. Иначе у нас получится неполная, искажённая картина.

Говоря о красном терроре, не будем забывать, что революция в Англии также стоила сотен тысяч жизней и миллионов изгнанных за религиозные убеждения; что она также сопровождалась массовым раскрестьяниванием. Что Великая французская революция в период Большого террора отправила на гильотину миллионы людей за короткий промежуток времени. Обе эти революции сопровождались жестокими гонениями на традиционную веру и её служителей. Наконец, противная сторона (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/krest_vlasti_admirala_2008-11-18.htm) в российской гражданской войне тоже не страдала избытком сентиментальности. Пытаясь установить персональную ответственность Ленина за жестокое убийство семьи последнего российского императора, не будем забывать, что поголовное истребление царствующей фамилии предлагал в качестве «гарантии» против реставрации монархии ещё за сто лет до большевиков декабрист Рылеев.

Проще простого приписать все жестокости революции злой воле отдельных личностей, конкретно – большевиков во главе с Лениным. Понятно, что многие сочувствуют такому взгляду: дескать, не русский народ был жесток, это злыдни-большевики его подстрекали. Этакая форма коллективного национального самооправдания: Ленин и большевики во всём виноваты вплоть до сего дня! С таким же «основанием» все неурядицы современной российской жизни можно списывать на последствия монголо-татарского ига.

Но, положа руку на сердце, зададимся вопросом, какова персональная ответственность Владимира Ильича за революционные эксцессы? Поощрял он их или, наоборот, сдерживал? Какие из них следует отнести на его долю, а какие – на объективные законы классовой борьбы? Сам я не берусь однозначно судить. Но понятно, что данных вопросов не существует для людей, которые эти законы начисто отрицают. Что же, это их право. Отмечу в связи с этим лишь вот что.

Представление о том, будто Ленин «сделал» Октябрьскую революцию, годится лишь для младенцев. Это всё равно, если считать, что железную дорогу Петербург – Москва построил тоже только один человек: «Граф Пётр Андреевич Клейнмихель, душенька!»

И нужно быть заражённым русофобией в очень высокой степени, чтобы полагать, что русский народ слепо и бездумно пошёл за ленинскими лозунгами.

Верить в это, значит считать, будто русский народ – это безмозглое бессловесное быдло, не осознающее собственных интересов и не умеющее их самостоятельно выражать.

Утверждают, что Ленин заключил «похабный» (его же выражение) Брестский мир с Германией лишь для того, чтобы развязать гражданскую войну. Однако как с этим согласуется тот факт, что именно в это время, в апреле 1918 года, Ленин писал брошюру «Очередные задачи советской власти», где излагал программу мирного строительства социалистической экономики? Причём эта программа в своих главных чертах предвосхитила НЭП. А ещё раньше, в сентябре 1917 года, в брошюре «Грядущая катастрофа и как с ней бороться», Ленин предлагал меры государственного капитализма, выполнение которых Временным правительством могло бы дать последнему ресурс для удержания власти и продолжение войны – это к вопросу о «пораженчестве» Ленина, который мы рассмотрим подробно. Предлагая эти меры, Ленин подчёркивал, что в них нет ничего социалистического. Он ссылался на опыт французских якобинцев в 1793 году и… кайзеровской Германии в годы Первой мировой войны.

Что же, Ленин был прагматиком-реформатором? Во всяком случае, это качество было ему не чуждо, совсем его отрицать нелепо, и историки обязаны найти ему подобающее место в политическом портрете Ильича. Равно как и должным образом оценить тот факт, что советская власть в свои первые пять лет, несмотря на обстановку гражданской войны и разрухи, сделала для развития в России народного образования, науки и охраны природной среды больше, чем прежний режим за два десятилетия, предшествовавших революции.

Чем спекулировать на темах умственного помешательства или национального предательства вождя большевиков (хотя это нынче прибыльно и респектабельно), куда важнее понять, почему именно такой человек оказался во главе русской революции? И почему он долгое время, вплоть до наших дней, служил и служит для миллионов людей на земном шаре символом борьбы против угнетения?

Был ли Ленин изменником Отечеству?

Это обвинение приходится слышать очень часто. На вопрос: был ли Ленин изменником вообще? – ответ очевиден: своим идеалам вождь большевиков не изменял никогда. А среди этих идеалов понятие патриотизма если и существовало, то в весьма специфическом виде.

Трижды Ленин обвинялся в совершении государственного преступления. Первый раз (в 1897 г.) за него он подвергнулся ссылке в Сибирь на три года. В двух других случаях он не стал дожидаться ареста и ушёл в подполье. Вряд ли его можно за это упрекнуть в малодушии, хотя упрёки такого рода были и тогда, встречаются и поныне. Но для любого здравомыслящего политика – безумие отдаваться на суд врагов, которые стремятся лишь свести счёты, расправиться.

Причём если для царского суда в 1906-1907 гг. Ленин был бы всего лишь одним из многих революционеров, причём не самым опасным, то для Временного правительства летом 1917 года он был уже врагом №1. Совершенно справедливо указывали тогда многие его товарищи по партии, что никаких гарантий доставки Ленина живого на суд правительство дать не пожелает. Если же взглянуть на это со стороны, то какое моральное право люди, насилием воцарившиеся у власти, имели судить тех, кто тоже с помощью насилия хотел занять их место? Попрание права и закона начал Февраль 1917-го. Так почему же пришедшие тогда к власти люди считали, что никто не может свергнуть и их тоже? Роковое самозаблуждение.

Юридический факт: ни один российский суд в ХХ веке не вынес Ленину обвинительного приговора. А никто, кроме суда, не может установить виновность человека – такова аксиома правового государства.

Измена Родине – понятие скорее моральное, чем правовое. Хотя в советское время этот термин был введён в законодательство, но там он фактически стал синонимом прежнего государственного преступления. Обвинения в предательстве Отечества, десятилетиями возводимые на вождя большевиков, основываются не на тех деяниях, которые инкриминировали ему органы юстиции Российского государства, а на идеях, пропагандировавшихся Лениным в годы Первой мировой войны.

Вопрос об «измене» Ленина с его лозунгами «поражения своего Отечества» и «перерастания империалистической войны в гражданскую» выходит за формально-юридические рамки. Понятно, что масштаб «кайзеровского агента» как-то, мягко говоря, мелковат для крупнейшего политического деятеля всего мира начала ХХ столетия, с каким бы знаком, «плюс» или «минус», не оценивать его деяния.

При этом не следует забывать, кто кого в итоге «оставил в дураках». Кайзеровский режим продержался всего лишь год после Октябрьской революции в России, будучи ею же подточен на корню. Так что если Второй германский рейх действительно финансировал большевиков, то себе же на погибель. Основанное же Лениным государство просуществовало как-никак больше семи десятилетий.

Нельзя также не признать, что осенью 1914 года, когда социал-демократия всех воюющих стран, включая Россию, дружно встала в ряды патриотов своих Отечеств, нужно было иметь немалое мужество, чтобы выдвинуть лозунг, квалифицируемый любым режимом как государственная измена. Сторонники демонизации Ленина уверяют, что он уже тогда запланировал гражданскую войну и делал сознательную установку на уничтожение России.

Но о какой «установке» могла идти речь в 1914 году, когда Ленин представлял собой лидера маленькой подпольной группы внутри российской социал-демократии? При этом он мог влиять на работу этой группы в России лишь со стороны, из эмиграции, при очень неустойчивой организационной связи. Достаточно сказать, что довести свои лозунги до товарищей в России Ленин впервые смог только зимой 1914/15 г., когда всего несколько номеров «Социал-демократа» были нелегально переправлены через границу.

Вплоть до 1917 года Ленин со своей радикальной позицией оставался маргиналом даже среди европейских социал-демократов интернационалистов (так называемых циммервальдистов по имени деревни в Швейцарии, где они в 1915 году провели свой съезд). Те не принимали лозунга «обороны Отечеств», но страшились призыва «превратить войну империалистическую в войну гражданскую». До весны 1917 года Ленин практически никак не влиял на политическую ситуацию в России. Возможность для широкой пропаганды «пораженчества» открыла ему Февральская революция, при совершении которой большевики и близко не стояли. Та революция была делом буржуазии, своими актами саботажа спровоцировавшей беспорядки в Петрограде, и высшего генералитета, использованного в решающий момент той же буржуазией для принуждения царя к отречению.

До октября 1917 года все российские режимы как будто нарочно расчищали дорогу большевикам. В последние месяцы монархии Николай II постоянно сменял министров, пытаясь подобрать кабинет (как считал монархический историк С.С. Ольденбург) по принципу личной преданности. И всё равно не преуспел: те, на чью лояльность царь рассчитывал больше всего – высший генералитет – предали в самый решающий момент. У самодержавия просто не оказалось людей, чтобы защитить его.

Временное правительство, пришедшее на смену «старому режиму», само рубило сук, на котором сидело. Своей нелепой «демократизацией» армии оно открыло дорогу разложению армии и большевицкой пропаганде в ней. Распустив полицию, правительство лишило себя важного инструмента своей защиты. Наконец, затягивая с решением коренных вопросов о земле и мирных переговорах «до Учредительного собрания», оно довело народные массы до исступления, чем и проторило большевикам путь на политический Олимп. Недаром Лев Троцкий писал, что большевики не захватывали власть; власть валялась на дороге, большевики лишь не поленились за ней нагнуться.

Гений политического прогноза

В том, что лозунги Ленина оказались в итоге воплощены в политическую практику, результат исключительного по своей глубине предвидения. Политический лидер добивается успеха, когда ему удаётся не просто позиционировать себя как выразителя интересов самых активных социальных слоёв, но и уловить основные тенденции происходящего и использовать их так, что со стороны это действительно может казаться «управлением политическим процессом».

В этой связи особенную жалость, смешанную с горечью, вызывают многие современные политические и экономические эксперты. Они пытаются давать прогнозы, которые спустя два-три месяца самым безжалостным образом опровергаются реальной жизнью. И тогда они ничтоже сумняшеся выдают публике очередной «научно обоснованный прогноз» – авось на этот раз будет угадано. И не угадывают.

Ленин дал в главных чертах совершенно точный прогноз глобальных и российских политических тенденций на пять-семь лет вперёд, причём в уникальной обстановке мировой войны.

Кто из нынешнего «политологического экспертного сообщества» в наше мирное время может похвастаться хотя бы близким достижением?! Быть может, всё дело в том, что современные политологи, причём без достаточных на то оснований, напрочь отбросили марксистскую методологию познания общественных процессов, которой руководствовался Ленин?

Вождь большевиков дал правильный прогноз и сумел адекватно выразить интересы тех общественных групп, которые в ожидаемой ситуации обладали бы наибольшей социально-политической активностью. Он показал первостепенную важность для политика, особенно в условиях динамичного индустриального и глобализирующегося социума, верного долгосрочного предвидения и ставки на перспективный общественный класс. При этом до Февраля 1917 года Ленин был «всего лишь» политическим аналитиком, теоретиком, овладевавшим методикой политического предвидения и стратегического планирования для массовой политической партии, каковой большевики, однако, в ту пору ещё не были. Условия для создания такой партии в России появились только после Февральской революции, которую, ещё раз повторю, не большевики совершили.

Прогноз Ленина основывался на очевидной для него неспособности тогдашней российской элиты привести Россию к победе в войне, не допустив революции. В этом его прогноз полностью совпал с прогнозом… консервативного представителя царской бюрократии П.Н. Дурново. Последний ещё в феврале 1914 года в памятной записке царю изложил наиболее вероятный сценарий развития политической ситуации в России в случае войны с Германией. По Дурново выходило, что в этом случае революция в России неизбежна, причём в ходе неё российская буржуазия, свергнув монархию, также окажется не в состоянии удержать власть. Вывод, который делал Дурново на основании своего пророчества, был абсолютно логичен: в целях самосохранения того класса, к которому Дурново с Николаем II принадлежали, России любой ценой нужно избежать участия в войне!

Виноват ли Ленин в том, что большинство прочих российских политиков вовремя не разглядели надвигающийся на них асфальтовый каток? А разглядев, попытались остановить его и оказались им раздавлены? В отличие от них, Ленин рассудил, что лучше оказаться за рулём такого катка, чем впереди него. В восточной философии есть выражение для аналогичного действия – «оседлать тигра». В этом, а отнюдь не в немецких деньгах, содержался «золотой ключ» к победе большевиков.

Кстати, что касается канала финансирования партии большевиков со стороны государственных органов кайзеровской Германии, то до сих пор не доказано, что Ленин достоверно знал о его наличии. И во всяком случае никто не сумел подтвердить факта сговора Ленина с кайзеровским правительством, скреплённого обещанием (письменным или устным) вождя большевиков выполнить, после своего прихода к власти, определённые требования Германии в уплату за «спонсорство» революции.

Но даже если такой канал финансирования существовал, не является ли это ещё одним доказательством политической дальновидности Ленина?

Ведь после ноября 1918 года любые обязательства перед кайзеровским правительством аннулировались за отсутствием такового!

А Ленин ещё в 1915 году предвидел поражение именно блока Центральных держав, указывая на те экономические трудности, которые они переживали уже в то время.

При этом у Ленина имелись разные возможности выбора источников финансирования. Вождя большевиков в каком-то смысле выручил счастливый случай. Советский историк-спецслужбист Н.Н. Яковлев в своей книге «1 августа 1914» приводит такой эпизод:

«Схватки различных спецслужб в нейтральной Швейцарии в годы Первой мировой войны – явление заурядное… Политэмигранты пользовались повышенным вниманием разведок,… а изгнанники стремились использовать это в своих целях. По личным склонностям и вкусам разведчик А. Даллес (основоположник и директор ЦРУ в 1953-1961 гг.) в беседах с подрастающей порослью рыцарей плаща и кинжала любил возвращаться к временам той войны, когда он по собственному признанию совершил жуткий промах. Его, резидента американской разведки в Швейцарии, одолевали политэмигранты из различных стран.

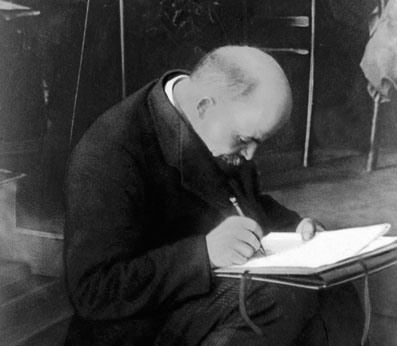

Даллес, естественно, устал от странных, часто дурно одетых и голодных посетителей, развивавших по большей части безумные планы и почти всегда венчавших свои рассуждения просьбой дать денег. Среди прочих приёма у Даллеса на исходе 1916 года добивался, и очень настойчиво, некий русский. Как-то он снова вошёл в приёмную Даллеса. Слегка приоткрыв дверь, американец увидел в щель крепкого лысого человека с рыжеватой бородкой, нетерпеливо мерившего шагами комнату. Даллес поёжился: снова разговор о деньгах, скучно. А молодость брала своё, наставительно заканчивал рассказ Даллес в 50-е, “меня ждала партия в теннис с прекрасной дамой”. Он решительно предпочёл её общество общению с плешивым русским, прикрыл дверь и отправился на корт, навсегда утратив возможность лично познакомиться с Лениным. Мораль, подчёркивал Даллес, никогда не отказывать в таких обстоятельствах никому в приёме».

Что случилось бы, если б Ленин оказался на финансовом крючке не у издыхавшего кайзеровского режима, а у Соединённых Штатов Америки, можно попробовать представить на примере Троцкого. Тот до конца жизни отрабатывал деньги, данные ему чикагскими банкирами, а окончательным венцом всему стал для него удар ледорубом по затылку…

«Похабный мир»: выслуживание перед «спонсором» или жестокая необходимость?

«Мы – оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., мы – за защиту Отечества с этого дня», – писал Ленин. Но заявил он это не сразу после прихода к власти, а лишь 25 февраля 1918 года в статье «Тяжёлый, но необходимый урок», опубликованной в «Правде». Четырьмя днями раньше, 21 февраля 1918 г., Совет народных комиссаров издал сочинённый Лениным декрет «Социалистическое Отечество в опасности!».

Полемика между теми, кто считает подписание «похабного» (выражение самого Ленина) Брестского мирного договора вынужденным для России, и теми, кто полагает, что заключение этого договора стало исполнением со стороны Ленина его обязательств перед кайзеровским правительством, вряд ли скоро затихнет. Но за объективной оценкой тогдашней боеспособности России давайте обратимся не к Ленину, а к его политическим оппонентам.

Так, последний военный министр Временного правительства генерал А.И. Верховский в заседании комиссии предпарламента по обороне 20 октября 1917 г. поставил вопрос о необходимости побудить западных союзников России скорее обсудить мирные условия, которые могут быть выдвинуты Германии и её союзникам. Мотивировалось это крайним ослаблением боеспособности Русской армии. Предложение Верховского натолкнулось на общее неприятие и стало причиной отставки министра. До ленинского «Декрета о мире» оставалось всего шесть дней…

Ещё раньше, 17 октября 1917 г. министр-председатель А.Ф. Керенский дал последнее на этом посту интервью. В печати оно появилось в искажённом виде, так как, по свидетельству летописца русской революции американского журналиста и писателя Джона Рида, личный секретарь Керенского Давид Соскис внёс изменения, которых потребовало агентство Ассошиэйтед Пресс. «Из интервью были выкинуты все неприятные для союзников выражения и в таком виде оно было сообщено всему миру». Буквально же Керенский в ответ на вопрос «Чем Вы объясняете то, что русские перестали сражаться?» ответил: «Глупый вопрос! Россия вступила в войну прежде всех прочих союзников и долгое время несла на себе всю её тяжесть. Её потери гораздо больше, чем потери всех прочих народов вместе. Теперь Россия имеет право требовать от союзников, чтобы они пустили в дело все свои силы… Развал армии создан не революцией, развал совершился гораздо раньше, ещё при старом режиме. Почему русские перестали сражаться? Я вам скажу, почему. Потому что народ разорён экономически и изверился в союзниках!»

Конечно, говоря о том, что развал армии произошёл ещё при «старом режиме», Керенский кривил душой. Развал был создан в первую очередь Февральской революцией. Именно она открыла шлюзы для беспрепятственной пропаганды пораженчества в армии.

Но характерно, что Керенский не обвинял в разложении армии своих оппонентов – большевиков. Видимо, никаких оснований для этого у него попросту не было.

Русский эмигрантский историк генерал Н.Н. Головин в своей фундаментальной работе «Военные усилия России в мировой войне» (Париж, 1939; М., 2001) приводит подборку фактов, красноречиво свидетельствующих о постепенном разложении Русской армии в период с марта по октябрь 1917 года, а также о катастрофической нехватке снабжения.

Ещё 18 марта 1917 г. совещание Ставки ВГК в Могилёве констатировало: «Запасов в стране для полного продовольствия армии недостаточно. Мы не только не можем образовать на фронтах запасов, но не будем получать ежесуточную потребность. Надо: или уменьшить в районе армии число ртов и лошадей или уменьшить дачу. Последнее опасно, а потому надо уменьшить число едоков… Вследствие недостатка угля, металла, расстройства транспорта и переживаемых событий производство снарядов (крупных калибров), патронов, ружей и орудий значительно понизится… Укомплектование людьми в ближайшие месяцы подавать на фронт в потребном числе нельзя, ибо во всех запасных частях происходят брожения… Железнодорожный транспорт находится в значительном расстройстве… Балтийский флот потерял боеспособность и нет никакой надежд на скорое приведение его в порядок… Армия переживает болезнь. Наладить отношения между офицерами и солдатами удастся, вероятно, лишь через 2-3 месяца. Пока же замечается упадок духа среди офицерского состава, брожение в войсках, значительное дезертирство. Боеспособность армии понижена, и рассчитывать на то, что в данное время армия пойдёт вперёд, очень трудно». Отметим, что Ленин в это время ещё не вернулся в Россию.

В последней, перед сменой старого верховного командования на советское, полумесячной сводке донесений военно-политического отдела Ставки о настроениях в армии, датированной 30 октября 1917 г., отмечалось: «Общее настроение армий продолжает быть напряжённым, нервно-выжидательным… Главными мотивами, определяющими настроение солдатских масс, по-прежнему являются неудержимая жажда мира, стихийное стремление в тыл, желание поскорее прийти к какой-нибудь развязке. Кроме того, недостаток обмундирования и продовольствия, отсутствие каких-либо занятий, ввиду ненужности и бесполезности их, по мнению солдат, накануне мира, угнетающе действуют на настроение».

Я сознаю, что всех этих и многих других фактов будет недостаточно, чтобы поколебать стойкое убеждение в том, что Брестский мир был не вынужденным шагом, на который пришлось бы пойти любому российскому правительству в такой обстановке, а исключительно результатом злодейского и предательского умысла Ленина…

«Преступление, с точки зрения защиты Отечества, – принимать военную схватку с бесконечно более сильным и готовым неприятелем, когда заведомо не имеешь армии…, – писал Ленин в упомянутой статье в «Правде». – Доведённая трёхлетней войной до неслыханной разрухи крестьянская страна, начавшая социалистическую революцию, должна уклониться от военной схватки – пока можно, хотя бы ценой тягчайших жертв, от неё уклониться – именно для того, чтобы иметь возможность сделать что-либо серьёзное к тому моменту, когда вспыхнет “последний решительный бой”».

Давая согласие на грабительские условия мирного договора, ультимативно продиктованные Германией, Ленин не собирался прекращать борьбу против германской интервенции всеми доступными в такой ситуации средствами.

Об этом свидетельствует немало фактов. 14 марта 1918 года, когда в Москве собрался IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, которому предстояло ратифицировать Брестский договор, Ленин направил указание чрезвычайному комиссару Украины Г.К. Орджоникидзе с изложением программы действий: «Немедленная эвакуация хлеба и металлов на восток, организация подрывных групп, создание единого фронта обороны от Крыма до Великороссии с вовлечением в дело крестьян, решительная и безоговорочная перелицовка имеющихся на Украине наших частей на украинский лад».

Последнее означало, что части Красной Армии, оказывающие сопротивление на Украине кайзеровским войскам, должны выглядеть так, как если бы это были части украинской армии, не имеющие отношения к Российской советской республике. Распоряжение касалось девяти советских соединений, в целях дезинформации противника называвшихся «армиями» (в реальности численность каждой была не больше полка). С 1 марта по 15 апреля 1918 г. на Украину из Советской России было отправлено 112 тыс. винтовок, 378 пулемётов, 150 миномётов и бомбомётов. В Москве был образован Центральный военно-революционный комитет Украины, координировавший деятельность партизанско-повстанческих групп на оккупированной немцами территории, к осени перебравшийся ближе к театру военных действий – в Курск.

Большевики и не думали выполнять условие Брестского договора относительно замораживания контактов с политическими силами, действующими в ущерб другому участнику договора. Первыми на нарушение такого рода пошли немцы, поддержав антибольшевицкое движение донского атамана П.Н. Краснова. О том, что большевики не оставались в долгу, свидетельствует нота, переданная германским консулом в Москве наркому иностранных дел Г.В. Чичерину 5 ноября 1918 года, когда в Германии уже разворачивалась революция. В этой ноте советское правительство обвинялось в подстрекательстве подрывных элементов в Германии. В заключение заявлялось о разрыве Германией дипломатических отношений с РСФСР.

Комментируя эту ноту на VI Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов 6 ноября 1918 г., Ленин отмечал: «В русском посольстве пользовались гостеприимством германские социалисты,… которые были против войны, которые сочувствовали Карлу Либкнехту. Они с самого начала существования посольства были его гостями, и только с ними мы были в общении. Это германское правительство великолепно знало… И если теперь правительство делает этот жест, то не потому, чтобы что-нибудь изменилось, а потому, что оно раньше считало себя сильным и не боялось, чтобы из-за одного дома, зажжённого на улицах Берлина, загорелась вся Германия».

Можно принимать или отвергать ленинские цели, можно восторгаться или возмущаться его методами – всё это дело индивидуальных и партийных пристрастий. Но беспристрастный взгляд позволяет оценить, что вопрос о том, был ли Ленин изменником Отечеству, слишком сложен и неоднозначен для того, чтобы решаться в прокрустовом ложе юридических рамок и терминов.

Прагматик-реформатор?

Ныне нередко можно встретить утверждения, что заключая Брестский мир Ленин собирался таким образом высвободить советской власти руки для войны внутренней, гражданской. В доказательство этого утверждения приводят тот самый ленинский тезис о перерастании империалистической войны в гражданскую. При этом нечаянно или намеренно не замечая, что тот тезис представлял собой не установку, а прогноз. Большевикам незачем было стремиться специально разжигать гражданскую войну, если она, согласно взглядам их лидера, и так была неизбежна в той исторической обстановке.

Задачи мирного строительства социализма были для вождя большевиков важнее всякого провоцирования гражданской войны (каковая запросто могла закончиться политической смертью Ленина и большевизма). Об этом свидетельствует хотя бы то, что главной концептуальной работой Ленина в период между Брестским миром и чехословацким мятежом (с которого началась масштабная гражданская война) стала брошюра «Очередные задачи советской власти». Она была написана в апреле 1918 года и представляла собой общую программу поэтапного перехода к новому обществу.

Упор на постепенность, пафос мирного созидания и планомерного государственного строительства особенно характерны для этой ленинской работы.

«Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали – у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией управлять. И всё своеобразие переживаемого момента, вся трудность состоит в том, чтобы понять особенности перехода от главной задачи убеждения народа и военного подавления эксплуататоров к главной задаче управления». То есть, по мысли Ленина, период военного подавления врагов социализма остался тогда, в апреле 1918 года, уже позади! Однако спустя меньше двух месяцев Советская республика уже оказалась в огненном кольце фронтов…

По сути дела НЭП стал политикой, отложенной по объективным обстоятельствам гражданской войны на три года. Ибо в «Очередных задачах советской власти» Ленин описывает будущий социализм в главных чертах именно как «строй цивилизованных кооператоров» (это краткое определение он дал уже в годы НЭПа): «Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть производительно-потребительских коммун, добросовестно учитывающих своё производство и потребление, экономящих труд, повышающих неуклонно его производительность… Капитализм оставил нам в наследство массовые организации, способные обеспечить переход к массовому учёту и контролю распределения продуктов, – потребительные общества».

Ещё до прихода к власти, в сентябре 1917 года Ленин написал брошюру «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Предлагавшиеся им в ней меры по синдицированию предприятий, национализации монополий и банков, по существу, не шли дальше государственного капитализма, такого, какой почти с первых месяцев войны осуществлялся в Германии. Кстати, Ленин в брошюре неоднократно ссылался именно на германские законы военного времени. И если бы буржуазное Временное правительство ещё раньше взяло на вооружение предлагаемые Лениным меры, то у России был бы шанс мобилизовать экономику на эффективное обеспечение военных нужд – это ещё раз к вопросу о том, был ли Ленин «пораженцем».

Ленин сам подчёркивал, что ничего социалистического в его рекомендациях нету: «Можно подумать, что большевики предлагают нечто в истории человечества невиданное, никогда не испробованное, «утопичное», тогда как на самом деле уже 125 лет тому назад во Франции люди, действительно бывшие «революционными демократами», действительно убеждённые в справедливом, оборонительном характере войны с их стороны, действительно опиравшиеся на народные массы, искренне убеждённые в том же, – эти люди умели устанавливать революционный контроль над богачами».

Ленин излагал ряд мер принуждения со стороны государства по отношению к крупным собственникам, необходимых для избежания народнохозяйственной катастрофы. Совсем недавно мы снова были свидетелями чего-то подобного. Причём предлагал это отнюдь не коммунист и не социалист, а… лидер правых Австрии Йорг Хайдер (http://www.stoletie.ru/politika/posle_gibeli_haydera_2008-10-14.htm). Вскоре после его слов о том, что для борьбы с финансовым кризисом нужно «арестовать с десяток крупнейших банкиров», его нашли мёртвым за рулём собственной разбитой автомашины… Ленину повезло больше.

Комментарии

2. Если медицинские анализы многие предпочитают проводить в продвинутых лабораториях, то далеко ли продвинулись попытки аналитиков без новейшего документального и справочного аппарата?

3. Инициатор перепечатки пытается

а) вызвать шумную свалку анализаторов и синтезаторов?

б) перевалить труд анализа на наше занятое время?

В какой-нибудь области авторы настоящим анализом занимались? Когда ждать подобных ПОПЫТОК анализа "Майн Кампф"?

"Ленин сам подчёркивал, что ничего социалистического в его рекомендациях нету: «Можно подумать, что большевики предлагают нечто в истории человечества невиданное, никогда не испробованное, «утопичное», тогда как на самом деле уже 125 лет тому назад во Франции люди, действительно бывшие «революционными демократами»"

Только в перестройку у нас вышло издание "Француская революция" Томаса Карлейля. Самая сильная сторона произведения - анализ подготовленных реформ и констатация Марии-Антуанетты: "Дворяне нам погубят". Буржуаз. революции прошли в Англи Нидерландах. Ленин выбрал кровавый театр.

Всё же поболее надо отвественности за перепечатки с претензией. А то ведь "Ленину повезло больше".