Исход евреев из Египта (продолжение часть четвёртая)

7. Моисей - царедворец Эхнатона.

Вне всякого сомнения, высокообразованный, умный и дальновидный, энергичный и настойчивый, "Моисей был весьма велик в земле Египетской, в глазах рабов (прислужников) фараоновых и в глазах народа (египетского)" (Исх.11.3). Флавий, потомок коhенов, отмечал: "Египтяне охотно заявляли свои права на него". Египетские историографы Манефон и Апион, описывая некоторые события из жизни Моисея, непременно должны были обращаться за сведениями к неким древним текстам; а это (существование хроник с упоминанием его имени и деяний) указывает на высокую значимость Моисея при дворе фараона.

У Флавия и в агадических текстах сохранилось предание о том, как молодой Моисей командовал египетской армией в войне с Эфиопией, разбил неприятеля и, в целях восстановления мира, женился (срав., Числ.12.1) на эфиопской принцессе Тарбис. По другой версии предания (49-2.с167), Моисей восстановил на эфиопском престоле законного царя.

Безжалостный и неумолимый Хронос сохранил для нас имена наиболее высокопоставленных вельмож двора фараона Эхнатона. Это - будущие цари Египта Эйе и Хоремхеб; верховный жрец бога Атона Мери-Ра; архитектор Бакт (Бек), спланировавший и построивший Ахет-Атон; и некто Аамес.

Самым влиятельным государственным деятелем времён Эхнатона был Эйе, женатый на кормилице царя ("высокая кормилица", "мать, вскормившая божественного", "одевавшая царя" (48.с336)); и потому в начале своей карьеры носивший титул "святой отец" (низшая жреческая степень). Эхнатон любил свою кормилицу, и Эйе, "главный из друзей царя", исполнительный, осторожный и предусмотрительный, был сделан "носителем опахала по правую руку царя и начальником конских заводов фараона". По-видимому, ведал Эйе и судами: в надписях его называют "царским писцом правосудия". Богатство дома кормилицы Эхнатона росло необычайно, так, что (как наивно говорит об этом египетский документ) жители Ахет-Атона об этом "перешёптывались на ухо". Захватив царский трон, Эйе (Айя) именует себя "князем Фив".

Мери-Ра, верховный жрец храма бога Атона в Ахет-Атоне, слуга и ближайший сподвижник Эхнатона, был первым в деле укрепления и распространения его учения, которому был фанатически предан.

Большим влиянием при дворе Эхнатона и его сыновей обладал очень энергичный и весьма гибкий царедворец Хоремхеб, принадлежащий к старинному аристократическому роду номархов. Он был "царским послом во все страны, где светит Атон", собирал подати юга и севера, начальствовал над обеими землями, стоял во главе войск, был "военачальник над военачальниками". Хоремхеб воевал в Сирии: "(он) сопровождал своего господина (фараонов Тутанхамона или Эйе) в битвах, в день, когда били азиатов". Близкий по возрасту к Эхнатону, Хоремхеб был женат на сестре царицы Нефертити.

Примечательно (94.с317), что будучи фараоном, Хоремхеб разрешил впустить в Египет какое-то семитское племя, когда "в их земле был голод", и они "не знали, как прожить".

Среди 24-х гробниц Ахет-Атона найдена усыпальница, приготовленная для захоронения некого вельможи Аамеса. В этой гробнице обнаружена молитва, вознесённая им к богу Атону. Приведём её текст.

"Прекрасно захождение твоё, ты солнечный диск жизни, Владыко владык, царь миров. Когда ты соединяешься с небом в захождении твоём, то радуются смертные перед лицом твоим и воздают почести тому, кто сотворил их, и молятся перед тем, кто сделал их, перед глазами сына твоего, любящего тебя царя Эхнатона. Вся земля египетская и все народы повторяют имя твоё при восхождении твоём, чтобы славословить восхождение твоё. О ты, бог, который поистине есть (бог) живой, ты находишься перед обоими глазами (нашими). Ты есть тот, который создаёт то, что не было никогда, который делает (формирует) всё, что содержится во всём (целом). И мы появились вследствие речения уст твоих.

Даруй мне милость царскую на все дни и даруй мне хорошее погребение после глубокой старости на земле Ахет-Атона, когда я окончу течение жизни моей в добре.

Я - слуга божественного благодетеля (царя), я сопровождаю его во все местности, где ему угодно пребывать, я - его спутник, (находящийся) у ног его. Ибо он сделал меня великим со дня, когда я был у него ребёнком, до дня почестей в счастии. (Да) радуется сила властелина и находится в праздничном настроении во все дни".

Многие египтологи обратили внимание на то, что молитва Аамеса, пронизанная глубочайшим религиозным чувством, и его религиозное воззрение носят по духу и используемым литературным образам ветхозаветный характер (48.с330). Для сравнения приведём текст из молитвы, данной Богом Моисею для передачи Аарону и сыновьям его (благословение коhенов): "Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит Господь лицо Своё и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир" (Чис.6.24-26).

В рассказе о себе Аамес не говорит ни о своём происхождении, ни о своих родителях. В семью фараона Эхнатона (вероятно, в дом Тийе и её детей) он попал ещё ребёнком ("я был у него ребёнком"), где его "делали великим", т.е. воспитывали и давали соответствующее образование, готовя к важной государственной или жреческой службе. И Эхнатон сделал возмужавшего на его глазах Аамеса, человека, беспредельно преданного царю и его семье, одним из высших сановников государства (48.с330)- управляющим царским домом и продовольственными запасами государства (в точности, как библейский Иосиф). Танах иносказательно говорит об этом (Чис.12.7): "Не так с рабом Моим Моше; доверенный он во всём доме Моём" или (другой перевод того же текста) "...с рабом Моим Моисеем, - он верен во всем дому Моем(у)"

О подобном же случае (94.с205) оставил надпись вельможа Пташепсес, живший при семи царях: он был воспитан во дворце вместе с царевичами ("его вели-чество позволил ему целовать свои ноги и не позволил ему целовать пол"), женился на старшей царевне и был сделан верховным жрецом в Мемфисе.

Известно также, что некто Бекенхонзу, вельможа фараона Сети I, был взят на службу во дворец в двенадцатилетнем возрасте (видимо, при Хоремхебе).

Не исключено, что судьба Аамеса послужила прецедентом в формировании института "немху" (сирот) в эпоху Эхнатона.

Имя "Аамес" ("Дитя (чадо) Луны" (48.с235))- наименование, стоящее в ряду египетских "лунных" теофорных имён, таких, как "Тутмос" ("Дитя Тота") либо "Яхмес, Йахмес" (Дитя (бога) Йаха", " Йах родил его").

Ветхий Завет свидетельствует (Исх.2.10) в том, что имя Моисею дала дочь фараона: "и нарекла имя ему "משה" ("Моше, Мосе"; греческое - "Мосес"), потому что, говорила она, я из воды вынула его". Согласно сообщению Флавия, египтяне называли воду "мо", а спасённого из воды - "усес"; отсюда и имя Моисея - "Мо- усес".

Народная этимология имени "Моше, Мосе" обязана своим происхождением фонетической близости корней слов: глагола на иврите "извлекаю, вынимаю из воды" и древнеегипетского - "вода".

Научная этимология возводит имя "Моше, Мосе" к египетскому существительному "мос, мес"- "дитя, ребёнок" (сравн. коптское - "мосе"-"дитя"); либо (как предположение) связывает его с древнеегипетским глаголом "мши, мси"- "рож- дать".

По всей вероятности, дочь фараона нашла маленького Моше, купаясь ночью, когда спала страшная дневная жара, при свете полной Луны, позволившей ей разглядеть в прибрежных зарослях камыша корзину с младенцем.

Дополнительным доводом, говорящим в пользу того, что Моше был найден в ночь полнолуния, может послужить следующее предположение. Левиты, родите- Моисея, уповая в судьбе сына на добрую волю и поддержку их родоплеменного бога Сина, бога Луны, отправили корзину с младенцем (чей личный бог - бог Луны) в плавание тогда, когда Син (Луна) находился в полной ли силе и могуществе - в ночь полнолуния.

Очевидно, что девушка-египтянка могла назвать ребёнка только по-египетски, но не на иврите, связав его имя с местом (библейское предание) или временем находки. Как известно, египтяне праздновали полнолуния, поэтому царевна должна была назвать ребёнка в честь Луны, например, "Дитя Луны" ("Аамес").

Поскольку египетское слово "Аа" (Луна) в имени "Аамес" на иврите звучит, как определённый артикль, который перед именами собственными не употребляется, то со временем часть имени "Аа" была утрачена, как излишняя (подобно тому, как ханаанейское слово "адон" ("господин"), занесённое в Испанию финикийцами, в испанской транскрипции звучит как "дон"). Оставшаяся же часть слова - "Мес, Мос(е), Мош(е)" и была воспринята древними евреями как собственное имя пророка Моисея.

Для левита, каждый из которых - дитя бога Луны, человек с именем "Дитя (чадо) Луны" (Аамес), был своим, сводным братом, почти левитом.

Если отождествление личностей Аамеса и Моисея верно, то библейская легенда о маленьком Моше и дочери фараона приобретает реальное историческое содержание. И тогда Моисей мог быть найден одной из дочерей царя Аменхотепа III и Тийе, взят младенцем в его дворец в Фивах, где рос и воспитывался.

Дочерей царицы Тийе звали Исида, Хонт-ми-Хеб и Сатамон, две из которых были замужем (одна - Сатамон). Египетский историк и лингвист Ахмед Осман (91.с247), исследовавший историю Моисея, полагает, что по обычаям того времени незамужней принцессе не позволили бы усыновить ребёнка. Следовательно, Моше был найден незамужней принцессой и поэтому был у неё "вместо сына".

В жилах некоторых членов семьи Аменхотепа III текла хурритская кровь, и для них не было тайной, что в гиксосский период хурриты и хаибири сотрудничали, вместе управляли Египтом, и поэтому в семье Аменхотепа III относились к хаибири без обычного египетского презрения ("мерзкие азиаты"). "Дочь фараона... корзинку... открыла, и увидела... дитя плачет; и сжалилась над ним, и сказала: это - из Еврейских детей" (Исх.2.5,6); и стала ему матерью.

В Тель-эль-Амарне обнаружен саркофаг вельможи, состоявшего на службе у Эхнатона. Звали вельможу Нехем (Нахум), и он был азиатом (по имени - хаибри). А некто Ианхаму, принадлежащий к семитской расе, стал одним из влиятельнейших вельмож при дворе Эхнатона (З. Косидовский).

Судя по надписи Аамеса, он не знал имён свои родителей (либо не хотел упоминать их). Считается (например, 91.с279), что имя отца Моисея "Амрам" (корень слова "мрм") фонетически связано с наименованием местности, в которой был построен Ахет-Атон - "Амарна" (корень слова "мрн"). Местность же, в свою очередь, получила название от имени "Имран" (корень слова "мрн"), которым Эхнатон называл своего небесного отца Атона.

Все намёки, связанные с пребыванием Моисея в Эфиопии, могут быть объяснены тем, что именно Аамес посадил на трон в страна Куш царя, принявшего учение Эхнатона. Аамес (Моисей), один из высших сановников двора Эхнатона, был лично хорошо знаком с будущими фараонами Эйе, Хоремхебом и его братом Рамсесом I, своими соратниками, и возможно, с сыном последнего - Сети I. Только в этом свете и можно понять, почему Моисей имел, практически, свободный доступ во дворец фараона, который в любое время принимал его и давал аудиенцию; хотя пророк всегда упорно и крамольно просил об одном и том же: "отпусти народ мой" (секту, последователей учения Эхнатона, о чём фараон наверняка знал), и, как повествует Книга Исхода, в конце концов уговорил фараона. Дабы в стране не осталось и следа скверны эхнатонизма, царь позволил группе государственных рабов, "моему народу", покинуть Египет (т.е. подарил своих рабов прежнему другу и соратнику Аамесу).

8. Моисей и гора Синай.

Синайский полуостров с древнейших времён считался частью Египта. В эпоху ХVIII династии полуостров управлялся двумя сановниками: царским казначеем и специальным посланником начальника чужеземных стран (91.с264). Начиная с царствования Аменхотепа III должность посланника сделалась наследственной и принадлежала гиксосской семье Па-Нехов, одного из отпрысков которой и Эхнатон в своё время назначил управлять полуостровом.

От гранитных вершин на юге до известнякового высокогорного плато в центре, весь Синайский полуостров (египетское название - "Мафкет") представляет собой голую пустыню с чахлой растительностью. В северной части полуострова простирается неплодородная равнина, окружённая цепью низких гор и холмов. Бесплодная местность и редкие оазисы Синая могли поддержать существование лишь немногочисленных групп кочевников.

Характерно (14.), что уже к 1927 году не существовало ни одной горы, начиная от Южной Палестины и до Египта, которую бы не посчитали за библейский Синай.

Так, южный пик горной системы полуострова (высотой 2228 м) был назван христианскими монахами-греками "Синай" (в настоящее время известен, как "Гебель Муса" ("Гора Моисея")). Сегодня, здесь на вершине, рядом с молельней Моисея стоит мечеть. Отсюда туристов обычно ведут в пещеру, где Моисей, согласно библейской легенде, провёл 40 дней.

Существует легенда (69.с151), согласно которой Критский царь Минос, подобно Моисею, восходил на священную гору, дабы "в девятилетие (один) раз общаться с великим Зевсом".

Гору Синай ((Исх.19.11), более раннее название (Исх.3.1)- гора Хорив), также отождествляли и с горой Серабит эль-Хатем, которая возвышается на суровом и голом нагорье в центре южной части Синайского полуострова (795м над уровнем моря). С глубокой древности эта гора была предметом религиозного поклонения, некоторые места на ней считались столь священными, что по ним проходили не иначе, как сняв с ног обувь (48.с77).

К северу от горы "Гебель Муса", невдалеке от неё, стоит гора Святой Екатерины, самая высокая на полуострове (2900м). Вместе обе эти горы образуют внушительную двуглавую вершину. Гора великомученицы Святой Екатерины - одно из самых священных мест в мире. В 330 г. н.э. по приказу Елены, матери императора Константина, здесь, над древними корнями увядшего куста, была выстроена небольшая часовня. По преданию, это был Горящий куст, в котором Господь явил себя Моисею. На этом месте и расположился монастырь Святой Екатерины - целый комплекс зданий IV в. н.э., напоминающий крепость.

Особняком от соседних гор, в 15 км к югу от горы Святой Екатерины, возвышается гора Умм Шумар (2800м), с тремя главными вершинами.

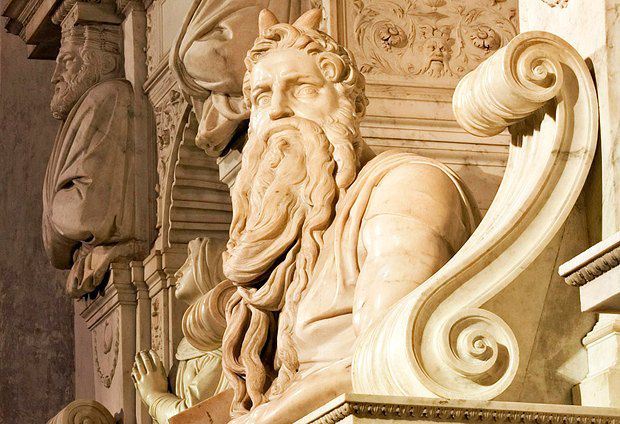

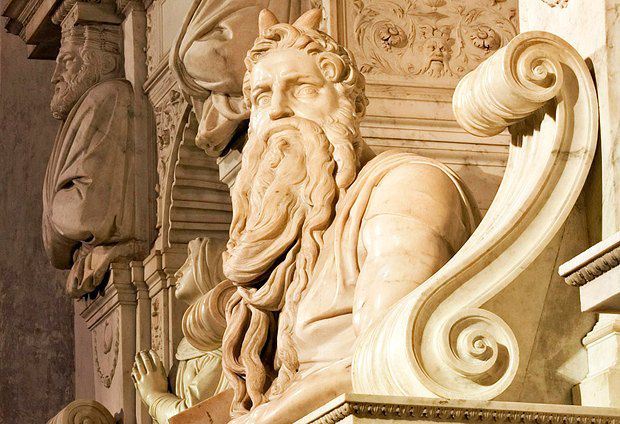

Из-за ошибки в переводе (слово лучился перевели как слово рог) в западноевропейском искусстве, в живописи и скульптуре эпохи Ренессанса пророка Моисея изображали с двумя исходящими от головы лучами, а порой и с небольшими рогами

Однажды, выпасая скот возле Хорива, "горы Божьей", Моисей увидел куст, объятый пламенем; ветви, листья и ствол которого горели, но не сгорали. Теперь известно, что такой куст - не легенда, он и в наши дни встречается на Синайском полуострове и называется "диптам", или "куст Моисея". Это своеобразное растение выделяет летучее эфирное масло, которое легко воспламеняется на солнце. Экземпляр этого куста привезли даже в Польшу и посадили в горно-степном заповеднике в Скоротицах. В 1960 году газеты сообщили, что, к удивлению местных жителей, куст Моисея в жаркий день загорелся голубовато-красным огнем.

"В еврейской традиции нет (не определено) никакого географического расположения горы Синай; вероятно, что её точное расположение не было ясно ещё со времени монархии... Любая идентификация горы Синай с горой Джебель Сирбал около оазиса Фиран... или с горой Джебель Муса, может быть прослежена с начала четвёртого столетия нашей эры" (Еврейская Энциклопедия, изд. 14, с.1599).

Подчеркнём, что в настоящее время на Синайском полуострове гору Синай (Хорив) обычно отождествляют либо с "Гебель Муса", либо со "Святой Екатериной".

Итальянский археолог Эммануэль Анати высказал предположение, что гора Синай находилась в Южном Израиле, а не на Синайском полуострове (Джебель Муса, Джебель Сирбал (Серабит)). Он отождествил ее с горой Карком в Негеве, где учёный в течение 20 лет вёл раскопки. Среди его находок - алтари, жертвенники, каменные ритуальные подставки. Один из каменных предметов имеет форму полумесяца - символ лунного бога Сина (от его имени Анати производит и на- звание горы - Синай).

Ряд ученых полагает, что гора Синай должна находиться в древней земле Мадиамской, к юго-востоку от аравийской Идумеи, считая, что в XIX главе Книги Исхода речь идет о вулканической активности, которая, в данном регионе возможна только в этих землях. Другие исследователи локализуют гору Синай в северо-западной части Саудовской Аравии. Так, по мнению американского археолога Рона Уайетта, в 1978 году нашедшего части колесниц в Акабском заливе Красного моря с Египетской стороны, существует только один кандидат на гору Синай, и это- гора Джебель Эль-Лоз (Удивительно, что местная традиция признавала это). Этот район недостаточно исследован, хотя следы поселений, которые могут быть отнесены ко времени Моисея (вторая половина II тыс. до н. э.), здесь отмечены. Раскопки же на Синайском полуострове, проводившиеся археологами в 1967-1982 гг., наоборот, не обнаружили сколь либо заметных следов человечес- кого пребывания в районе горы Хорив (Э. Райт. Библейская археология).

Согласно Второзаконию (Втор.1.2), путь от Кадес-Варни до горы Хорив (Си- най) занимает одиннадцать дней. Традиционное, библейское, местоположение горы Синай прекрасно согласуется с этим маршрутом.

Ветхий Завет повествует о том, что Моисей задолго до Исхода, в силу неких трагических личных обстоятельств, был вынужден покинуть Египет и бежать на Синайский полуостров.

По мнению Ахмеда Османа (72.с326), Моисей значительную часть своего со-рокалетнего пребывания на Синае мог провести в 80 км от горы "Гебель Муса", проживая при древнем храме, расположенном на плоской вершине горы "Сера- бит эль-Хатем (Хадем)", на высоте 36 м над поверхностью моря, откуда открывался прекрасный вид на глубокую долину.

В одном из немногих дошедших до нас действительно древних рассказов о жизни Моисея, говорится (48.с77), что он неоднократно посещал "Хорив, гору Божью" ещё в то время, когда был изгнанником в стране мадианитян (левит на- шёл пристанище у родственных ему потомков Авраама и Кетубы) и пас стада тестя своего Итро.

Со времён фараона Снофру, основателя IV династии, который по традиции считался легендарным фараоном, впервые присоединившим Синай к Египту, храм на горе Серабит эль-Хатем был посвящён богине Хат-Хор ("Дом Гора"), богине Неба, "небесной корове", богине-матери (48.с442).

О Синае (южной части полуострова), как о "божественной земле" говорится в надписи, вырезанной на скале, на 25-м году царствования фараона Тутмоса III (48.с307).

Видимо, не случайно древнее наименование храма, а точнее, его владелицы Хат-Хор (Хат(ем)-Хор(ив)), фонетически связано как с арабским - "Хатем" (Сера- бит эль-Хатем), так и с еврейским - "Хорив", названием горы.

Храм богини Хатхор, обнаруженный в 1904 году экспедицией Флиндерса Петри,- один из самых выдающихся памятников древнеегипетской цивилизации, имеющий уникальный план. Древнейшая часть храма состояла из вырубленного в скале святилища, двора и портика и была завершена в эпоху XII династии. С севера к храму Хатхор примыкало построенное при Аменемхете III святилище царей, обожествленных на Синае, и, прежде всего, Снофру, а также стена, в ко- торую были включены многочисленные стелы. Меньшее святилище, где почитал- ся Сопду, находится южнее храма Хатхор. Позже храм активно расширялся и достраивался при Хатшепсут, Тутмосе III, Аменхотепе III и Эхнатоне.

При Рамсесе IV храмы горы Серабит эль-Хатим были отреставрированы, а неподалеку от них был возведен храм "Дом Миллионов лет Рамсеса Мериамона во владениях Хатхор, владычицы бирюзы", в котором отправлялся прижизненный культ бога-фараона. Последним фараоном, имя которого встречается в обители Хатхор, стал Рамсес VI. После него горный храм богини и рудники по добыче бирюзы начали медленно приходить в запустение.

Храм Хатхор,- это необычное для египетской архитектуры, чрезвычайно удлинённое сооружение (в плане храм вытянут на 70 м от большой пещеры), было построено под небольшим углом к востоку. Среди руин когда-то большого храма, высились обелиски, алтари и изящные колонны. Храм состоял из ряда примыкавших друг к другу залов, усыпальниц, дворов, келий и покоев, окружённых стенами. На составленном Ф.Петри плане храма обозначены: пещера Хатхор, зал богини Хатхор, главное святилище, двор паперти, усыпальница царей. Наземные помещения храма были сооружены из песчаника, добытого в горе. Во дворах храма стояли монументальные стелы, посвященные богине Хатхор фараонами, направлявшими на Синай многочисленные экспедиции за бирюзой, монопольно добывавшейся храмом.

Подобные походы считались большим событием, о них упоминали в храмовых надписях и официальных документах. Так, например, Рамсес III говорит о подобном событии в тексте Папируса Харриса: "Я послал вельмож и чиновников в страну бирюзы, к матери моей, Хатхор, повелительнице бирюзы. Привезли они для нее серебро, золото, царское полотно, простое полотно, а также многие вещи, бесчисленные как песок в обитель ее. И вот, привезли мне чудесную настоящую бирюзу в мешках многих; привезены они в присутствии моем. Не было сделано ничего подобного со времен царей".

На столбах и стелах были выбиты имена фараонов, посетивших храм, а некоторые цари (например, Тутмос III) изображены несколько раз (на камнях и рельефах). Ф. Петри также нашёл изготовленную в Ахет-Атоне голову статуи царицы Тийе, супруги Аменхотепа III, с её царским картушем (91.с265).

Найдено весьма примечательное антропоморфное изображение богини Хат- хор с рогами над головой и солнечным диском между ними. Богиня держит в левой руке круглое ожерелье (знак богини Неба), а правой протягивает фараону Аменхотепу III, сидящему на троне, анх (символ жизни), совмещённый с посохом власти и господства (параллель к лучу-руке образа Атона).

Во дворах и залах наружного храма были обнаружены алебастровые вазы и чаши, многие из которых имели форму лотоса (из лотоса появился ребёнок - бог дневного, "живого", солнца,- бог Ра). У входа в пещеру, на одной из скальных табличек, изображены вместе Тутмос IV и Хатхор. Здесь перед фараоном стоят два жертвенника с цветами лотоса (жертвенники бога Ра), а позади царя - слуга с хлебным приношением.

В "усыпальнице царей" много раз встречается иероглиф, означающий "свет" (Неба), т.е. бога Шу.

Следовательно, этот древний храм "Хат-Хор", со жречеством Гелиопольского толка, судя на основании артефактов Ф.Петри, в эпоху XVIII династии уже олицетворяет не только Небо, богиню-мать, "Хат (дом)" бога Хора (Гора), но является домом (храмом) бога Ра и небесного света Шу (Ра-Горахте-Шу).

Пещера богини Хатхор высечена в скале, и её плоские внутренние стены бы- ли тщательно выровнены (в этой пещере Моисей и мог провести 40 дней). В центре пещеры высится большой столб Аменемхета III, фараона XII династии, а в её глубине обнаружена стела Рамсеса I, на которой он начертал о себе: "Правитель всего, что охватывает (бог) Атон" (после эпохи Эхнатона понятие "Атон" уже не должно было восприниматься просто как "Диск солнца" или выражение ипостасей какого-нибудь высшего божества). Эта надпись может говорить о том, что либо фараон Рамсес I, брат Хоремхеба, тайно сохранял верность учению Эхнатона, либо этого религиозного направления строго придерживалось жречество храма богини Хатхор.

Археологов озадачила находка многотонных запасов чистого, однородного, белого порошка. Сделано предположение, что этот порошок ("пепел", как называет его Петри (91.с266))- отходы какого-то производства алхимической мастерской, где постоянно ревела и дымилась печь; а тогда слова из Книги Исхода (19. 18) вдруг обретают новый смысл: "Гора же Синай (Хорив) вся дымилась... и восходил от неё дым, как дым из печи". Примечательно, что пророк Моисей категорически возражал против любых самовольных хождений на гору Хорив (Исх.19. 12,13): " Проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору... всякий, кто прикоснётся к горе, предан будет смерти... пусть (не общаясь с ним) побьют его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых"; и только во время звучания сверху "протяжного трубного звука" позволялось подниматься на гору. Когда звук прекращался, следовало покинуть гору.

Все эти меры предосторожности, направленные на сокрытие факта существования функционирующего горного храма Хатхор, указывают не только на наличие договорённости между руководством многолюдного храма и Аамесом (Мои- сеем) по поводу системы условных сигналов, но и на высокую значимость для жречества храма Хатхор религиозного мероприятия, проводимого Моисеем (так, в день, когда пророк всходил на гору Хорив за Скрижалями Завета, тяжёлое облако покрыло гору, а на её вершине (Исх.24.17) высился столб огня "славы Господ- ней", представляющий Господа Бога (символика бога Атона)).

По поводу многовековых "запасов" белого порошка вернее предположить, что при богослужениях в честь богини Неба Хатхор (вероятно, три раза в день) постоянно использовался "небесный камень" бирюза, - возжигался как ладан или мирра. Как известно, скарабеев (священный символ созидательной силы Солнца), вырезали из бирюзы, т.е. голубая бирюза символически связывалась с небом и солнцем. Вполне можно полагать, что и "скрижали каменные", написанные "перстом Божиим", были изготовлены на горе Хорив из "небесного камня".

В 1906 году Флиндерс Петри писал: "Нет другого такого известного памятника, о котором приходится сожалеть, что он не сохранился лучше. Всё здесь было погребено, и никто ничего не знал об этом месте, пока мы его не раскопали" на горе Серабит эль-Хатем (воистину библейской "горе Божьей Хорив").

В середине ХХ века израильский археолог Ротенберг производил раскопки храма Хатхор в окрестностях медного рудника и совершенно случайно там нашёл медного змея. Анализ показал, что змей был изготовлен во времена Моисея. По характеру храмовых построек археолог выделил древнейшую часть и более поздние пристройки. Сравнив размеры храма Хатхор с описанием в Танахе скинии, сконструированной Моисеем (а "образец скинии и образец всех сосудов ее" Моисей получил от Господа на горе Хорив (Исх.25.9)), Ротенберг выявил их подобие (как музейный экспонат, скиния построена и функционирует у горы Серабит эль-Хатем).

Ветхий Завет повествует о том, что бежавший из Египта Моисей встретил на Синае мадиамита или кенита (Суд.1.6), по имени (Исх.2.18) "Рауэл", "священника Мадиамского", (он же (Исх. 3.1)- Итро (Иофор), тесть Моисея), который, не будучи под влиянием проповедей Моисея, тем не менее, поклонялся тому же "Богу живому" ("И принёс Итро... жертвы (хлебные) Богу (Элоhим), (Исх.18.12)).

Заметим, что имя "Рауэл" ("רעואל"- Ра-у-эл), в силу его фонетики (со слуха), может быть переведено с иврита, как "Ра - он бог".

Через три-четыре месяца после Исхода, заранее оповестив пророка, "пришёл Итро... к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией", поскольку "услышал... обо всём, что сделал Бог для Моисея и... народа своего". "Моисей вышел навстречу... и поклонился, и целовал его", и пригласил в свой шатёр. "И рассказал Моисей (ему)... обо всех трудностях, какие встретили(сь)... на (его) пути", как он с ними боролся и преодолевал ("как избавил их Господь"). И "радовался Итро" всему услышанному о деяниях Моисея. Весь народ, бывший с Моисеем у горы Хорив, выказал уважение и почёт жрецу Иофору: "пришёл Аарон и все старейшины Израилевы (на совместную трапезу после жертвоприношения Иофора единому Богу) есть хлеба с (Итро) пред Богом (Элоhим)".

На следующий день, посмотрев, как Моисей "работает" с народом, Итро сделал ряд замечаний и, наставляя пророка, дал ему несколько полезных советов. "И послушал Моисей слов тестя своего и сделал всё, что он говорил" (Исх.18.24).

Жрецом, священником, способным и правомерным поучать Моисея (Ааме-са) в столь непростой и опасной миссионерской деятельности на благо укрепления "истинной" веры среди "варваров"-амеу, мог быть либо один из членов семьи Эхнатона, либо верховный жрец бога Атона Мери-Ра (Рауэл).

В "Книге Праведного" ("Сефер Йашар"- свиток, длиной 3 м; дважды упоминается в Ветхом Завете: (Иис.Н.10,13) и (2Цар.1.18)) описан ряд событий, произошедших у горы Хорив. В "Книге", в частности, говорится (91.с277) о том, что "Законы Моисеевы" были, в основном, изложены народу жрецом Рауэлом, которому, видимо, постоянно находившемуся в стане Моисея, в миссионерской деятельности помогал и сын его, жрец Ховав (известно (Чис.10.29; Суд.4.11), что члены семьи сына Рауэла впоследствии стали израильтянами).

"Должен ли Рауэл (Иофор) диктовать евреям, как вести себя и о чём говорить (о "Законах" по Флавию)),- восклицает Мериам, возражая жрецу, - разве сыны Иакова ничего не понимают?". Вероятно, не проявляя особой гибкости и тактичности, властный Рауэл давил на аудиторию, шокируя её какими-то поведенческими аспектами культуры и религиозной этики, навязывая потомкам "черноголовых" чуждые им "мадиамские" (египетские) образцы.

Опасаясь потерять из-за "пустяков" и этих, в трудах и лишениях обретённых последователей учения Эхнатона, на которых возлагались большие надежды, мудрая Мериам резко выступила против претензий и предложений Мери-Ра, не носивших религиозно-идеологического характера, и погасила ропот нараставшего недовольства.

Заметим, что простые женщины Востока пользовались определенным влиянием лишь в кругу своей семьи, но не в общине. К выступлениям на общем собрании они могли допускаться лишь в роли свидетелей. Если жрец Рауэл, наставляющий Моисея (Аамеса) - Мери-Ра, верховный жрец Ахет-Атона, то кто же тогда "старшая сестра" Мериам, осмеливающаяся поправлять Мери-Ра?

Возможно, вследствие гонений и репрессий, бежали на Синай и укрылись в храме Хатхор не только Аамес (Моисей) и другие соратники Эхнатона, но и какие-то члены семьи фараона-еретика. Скорее всего, из обители Хатхор Мери-Ра (Рауэл) и привёл жену и сыновей Аамеса (Моисея) повидаться с ним.

В библейской легенде о Моисее его старшая сестра впервые появляется как наблюдатель за плывущей корзиной. Мериам - пророчица, проповедница (как и Моисей), молитвы свои она сочиняла и пела под звуки тимпана (Исх.15.20). Следовательно, Мериам, духовная предводительница женщин, владела догматами но-вой, "истинной" веры (однако нигде не говорится, что обучал её этому Моисей). В "Книге Аарона", приписываемой перу Ора (внук которого Веселеил построит Ковчег завета), о Мериам говорится (91.с278): "Она учила Израиль; она воспитывала детей Иакововых, и народ называл её, в соответствии с её высоким положением, Учителем. Она заботилась о добре (для) народа. И Аарон, и люди слушались её. Ей поклонялись люди, к ней приходили страждущие". В "Книге Праведного (Правдивого)", родившегося в Египте, о Мириам рассказывается, что она была постоянной советницей Моисея и Аарона, весьма уважаемой евреями, считавшими её своим культурным лидером, а её инструкции и советы обычно всеми выполнялись. Некий Товия писал в "Свидетельствах Иашера", что Мериам "принесла из Египта зерно (истинной веры) и посеяла его в поле" (среди народа Израилева). "Мариам... много трудилась для нас" (Рим.16.6). Примечательно, что о муже или детях Мариам ничего не известно.

Легенда рассказывает, что как-то раз Мериам поспорила по вопросам веры с Итро (Мери-Ра). И в этом споре "голос собравшихся племён был на стороне Мериам". Разгневанный Мери-Ра потребовал, чтобы Аамес (Моисей) примерно наказал Мериам. Пророчицу бросили в застенок, однако, "народ Израилев собрался против Моисея и сказал: "Приведи к нам Мериам-прозорливицу", и Мериам была освобождена после семи дней заключения. В Книге Чисел (12.15) рассказано о том же: "И пробыла Мариам в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам" (поставили "простую" восточную женщину на место).

Если продолжить сопоставление ветхозаветных персонажей с историческими действующими лицами эпохи Эхнатона, то описанный эпизод более свидетельствует в пользу того, что Мери-Ам скорее старшая дочь Эхнатона, компетентная жрица бога Атона Мери-та-Амон, вдова фараона Семнех-ка-Ра, нежели одна из жён Эхнатона, хурритка Мери-Атон (Мери-Кие).

Комментарии

Но в очередной раз, можно только удивляться нынешним Израильским историкам.

Вот здесь, достаточно древнее описание Истории Евреев на територии которая сейчас называется Палестина. И основана на 107 литераторных источниках.

А сегодня, имея такое огромное историческое наследие. Израильские Историки, не в состоянии Создать Доказательства что это действительно Исторически Земля Евреев. И как когда то Нетаньягу вызывал издевательства и смех Европейских журналистов ссылаясь на Библию что это территории Евреев.

Израильская политика и "наука", это не очевидное и невероятное.

Полезность его в "корнях" - отцов иудейского народа - растущего на более древней шумеро-аккадской и египетской основе.

Нет сомнения, что таким образом теоретически можно было бы (при наличии доступных источников) дойти до предков семитов - Белых семитов Атлантиды, описываемых в книгах Елены Блаватской и др. антропософов.

В это время по Днепру проходила хазарская граница, и Киев был заложен как хазарский гарнизонный город (крепость).

В пользу еврейско-хазарского основания Киева является, совпадение имени Хорев с наименованием библейской горы Синай в Синайской пустыне, на которой Моисею явился Б-г в пламени горящего тернового куста ("неопалимая купина"),

И имя киевской горы "Хоревица" возникло ещё в дохристианский период.

Оно было перенесено еврейско-хазарской общиной с известных ей легендарных топонимов на киевские реалии, а славянские жители Киева сохранили это название.

3 ч. ·

МИФ О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ И ТРЕХ БОГАТЫРЯХ

В Х веке в киевской Руси были хоробры. Термин «богатырь» появился в ХIII веке, он означал полководца при монгольском хане. О хоробрах сложили былины. Этот термин появился в 1839 году, ранее истории о богатырях и князе Владимире называли старинами. Их сочиняли крестьяне через много веков после описываемых событий. Былины напечатали и опубликовали в XIX веке. За фольклорными персонажами скрываются реальные лица. Представление о том, что князю Владимиру служили три богатыря, возникло под впечатлением от картины Васнецова, написанной в 1898 году.

Князья и их подданные до середины XII века носили славянские или варяжские племена. Поэтому имя Добрыня Никитич звучит немыслимо. Никита – греческое (византийское) имя, оно появилось в Киевской Руси много позже крещения, после правления Владимира Мономаха, внука византийского императора.

В те времена людей называли не по отчеству, а по происхождению. Добрыня был родным братом Малуши, матери Владимира. Их отцом был Малко Любечанин. Поэтому, настоящее отчество — Малкович. Одна из версий сообщает,

Илья — имя ветхозаветного пророка, появилось на Руси через десятилетия или столетия после укоренения христианства. Возможно – это персонаж собирательный.

Впервые в историческом документе имя Ильи упоминается в 1574 г. Староста белорусского города Орши Кмита Чернобыльский, жалуясь на тяготы пограничной службы и невнимание к своим нуждам, писал начальству: «Придет час, будет надобность в Илье Муравленине».

Русская православная церковь упоминает о святом Илье Печерском, которого канонизировали по одним сведениям в 1643, по другим – в 1690 году. Одни источники утверждают, что Илья родился в 1143, умер в 1188 или 1203 году. Другие говорят, что он был военачальником и получил смертельное ранение в 1203 году, когда защищал Киев от узурпатора Рюрика Ростиславича. Рюрик с союзными половцами разграбил Киев, а Илью перед смертью приняли в монахи, чтобы обеспечить попадание души в рай. Ученые в 1998 году исследовали мумию Ильи, которая хранится в Киево-Печерской лавре.

Оказалось, что это был мужчина старше 40 и моложе 55 лет, гигантского для средневековья роста — 177 см. О месте рождения до сих пор не утихают споры. Одни считают, что Илья Муромец родился в селе Карачарове под Муромом, в 1167 км от Киева.

Об сыне ростовского попа Левонтия известно немного. Олеша (Александр) был воеводой владимирского князя Всеволода Большое гнездо. После смерти правителя возглавлял войско его сына Константина, участвовал в междоусобной войне с братом Юрием. В 1218 году, после смерти Константина, Алеша поступил на службу к киевскому князю Мстиславу и вместе с ним погиб в 1223 году в битве на Калке.

Были все-таки хоробры Добрыня, Илья и Алеша. Народная фантазия приписала им сказочные деяния. FB

БОГАТЫРИ - УКРЫ!

Вот так, друзья, и получается

Что нет у нас богатырей.

Они не на Руси рождаются,

Им нет войти в неё, дверей.

И потому, в войне неправедной,

Как ты на то не посмотри,

На помощь же, Вовану-гадине,

В бой не пойдут богатыри