Две встречи «Живаго» с евреями

23 октября на 64 году жизни скончался автор журнала «Лехаим», литературный критик Леонид Кацис. В память о коллеге мы публикуем подборку его материалов, выходивших в нашем журнале в разные годы.

Главной темой, занимающей в последнее время даже общедоступные сайты и массовую печать, стало участие ЦРУ в присуждении Пастернаку Нобелевской премии. Однако есть и еще одна тема, которая с недавних пор активно обсуждается в академической печати и уже не раз появлялась на страницах «Лехаима».

Речь идет о широких дискуссиях в еврейской среде и на еврейских языках о проблемах еврейства, отразившихся в «еврейских главах» «Доктора Живаго». Десятилетиями после выхода романа в свет множество статей на эту тему, написанных на идише и иврите, оставалось вне поля зрения исследователей. Простым отсутствием интереса к «еврейской» теме это не объясняется. Не исключено, что причиной этого «незамечания» было 10‑летие Израиля, совпавшее с годом присуждения Пастернаку Нобелевской премии за роман, вся идеология которого была направлена в прямо противоположную сторону.

Леонид Пастернак

Леонид Пастернак

Нам пришлось анализировать многочисленные отклики читателей «Живаго» на идише, хотя эти сведения опубликованы пока менее чем на треть . Наш израильский коллега Роман Кацман изучил ивритскую рецепцию «Живаго» и его еврейских глав . Остаются недоисследованными истории двух переводов на идиш (полного израильского и подробнейшего аналитического пересказа в нью‑йоркском «Тог Моргн‑журнал») и ивритского варианта «Живаго». Остаются неопознанными некоторые еврейские источники, использованные в речи Михаила Гордона по еврейскому вопросу, произнесенной в прифронтовой полосе Первой мировой войны после издевательств казака над старым евреем . Уже сегодня можно констатировать, что перед нами не столько художественный вымысел Пастернака, сколько сложно составленная мозаика еврейских взглядов как на сионизм, так и на христианство, как pro, так и contra. Была попытка сопоставить «еврейские» эпизоды романа и аналогичные сцены и персонажей в романах братьев И. Б. и И.‑И. Зингер . Поэтому создается ощущение, что и официальному пастернаковедению скоро придется углубить свою очень поверхностную точку зрения на интересующую нас проблему .

Сегодня мы коснемся двух еврейских отзывов на еврейские сцены в «Живаго», которые опубликованы давно, да еще и на русском языке. Однако они никогда не привлекали к себе внимания исследователей.

«Живаго» встречается с Ароном Вергелисом

Для того чтобы понять, насколько важна и информативна эта встреча, ее надо встроить в два хронологических контекста.

Первый — дата и место публикации текста. Это книга Арона Вергелиса «Страж у ворот», с очень важными датами сдачи в набор и подписания в печать: «Сдано в набор 10.11.87. Подписано к печати 11.11.1988». Если учесть, что сам роман Пастернака был впервые опубликован в СССР в июне 1988 года и это не могло быть неизвестно в литературных кругах, то русская публикация переведенных с идиша записей Вергелиса для его читателей должна была выглядеть актуально.

Теперь необходимо оценить дату разговора Вергелиса с Пастернаком:

О моих частых встречах с Борисом Леонидовичем Пастернаком в пятидесятые годы у меня записано очень немного. И лишь один наш разговор отражен достаточно полно. В тот день Пастернак прочитал мне два коротких «еврейских» фрагмента из своего романа, видимо желая, как я потом понял, «проверить» их на человеке, знающем материал. Этот разговор произошел, я думаю, в 1955 году (дата под записью у меня отсутствует). Но я запомнил, что к Пастернаку в Переделкино я приехал в мой день рождения (т. е. 7 мая 1955 г. — Л. К.), и, заметив, что настроение у меня не очень бодрое (в те времена это бывало нередко), Борис Леонидович шутливо воскликнул: «Только не делайте той глупости, которую делают, словно сговорившись, многие поэты в свои тридцать семь лет! Мне‑то, слава Б‑гу, это уже не грозит, свой критический возраст я давно пережил…» («Этюд о Пастернаке »).

Действительно, 7 мая 1955 года — год 37‑летия Вергелиса — еще не самое веселое время для литературы на идише: «В 1955 году Союз писателей начал предпринимать попытки возродить еврейское книгопечатание, уничтоженное в конце 1940‑х годов. Руководство СП, видимо, получило информацию о том, что 22 ноября 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала сфабрикованным дело Еврейского антифашистского комитета, и уже 16 декабря 1955 года Алексей Сурков <…> направил в ЦК письмо с просьбой разъяснить, что и как можно было печатать из произведений погибших и оставшихся в живых еврейских писателей». Однако, как указывает тот же Г. Эстрайх, «в 1955 году стихи Вергелиса в переводе Евгения Евтушенко и Якова Козловского появились в московских литературных журналах “Новый мир” (№ 9) и “Дружба народов” № 12( )».

Так что, по крайней мере, подозревать в мае 1955 года, что печатание в переводе с идиша возможно, Вергелис был обязан. Другое дело, что всемирно известным советским идишским функционером он станет примерно через год, уже в 1956 году. В том самом году, когда тот же «Новый мир» откажется публиковать роман Пастернака. Но и с переводами не все так просто в 1955‑м. 31 декабря 1955 года Пастернак отказал в письме Э. Е. Лазебниковой‑Маркиш в ее просьбе вспомнить его перевод стихов Переца Маркиша памяти Михоэлса. Не говоря уже о желании Пастернака забыть о встрече в 1944 году с Авромом Суцкевером, поэтом и героем Вильнюсского гетто, и о желании переводить его стихи и т. д. Не будем здесь касаться и болезненного вопроса об отношении Пастернака к любым разговорам о погибших по делу ЕАК . Впрочем, и за плечами Вергелиса было «письмо‑донос, написанное Вергелисом в 1949 году» и напечатанное уже в журнале «Наш современник» в № 1, 1999.

По‑видимому, контекст воспоминаний Вергелиса и датировка встречи сомнений не вызывают. Проверка же переписки Пастернака в период с конца апреля по 8 мая 1955 года показывает, что именно в это время он самым активным образом давал читать свой роман и собирал отзывы о нем.

Разумеется, когда‑то историкам предстоит найти подлинные подробные (!) дневниковые записи Вергелиса 1950‑х годов и, более того, поискать открытку с приглашением к Пастернаку, о которой упоминает мемуарист.

Но обратимся к тексту: «Из окна его большого двухэтажного дома, стоящего в глубине двора, видна нарядная церковь. Всякий раз, когда гость подходил, бывало, к окну и выглядывал из него, Борис Леонидович — будь это и не в первый раз — заговаривал о той церкви <…> «Смотрите, — говорил Борис Леонидович, — вон там стояла усадьба боярина Колычева… Как, вы не слышали о Колычеве и его оппозиции к царю?..»

И чуть ниже: «Борис Леонидович имел обыкновение говорить не очень последовательно, нагромождая одну мысль на другую. Когда я вошел во двор, он сказал мне:

— Не знаю, что вы думаете об Анатоле Франсе. А мне достаточно было прочитать его романы один раз… Зато в его высказываниях можно часто встретить такое, что я велел бы начертать на вратах всех академий искусств и всех писательских объединений. Вот это, например: искусству, говорит Франс, угрожают два хищника, два диких зверя — художник, который не мастер, и мастер, который не художник. А?! — и сам себя перебил: — Я хочу вам кое‑что почитать».

Этот отрывок не привлек внимания Вергелиса, между тем это слово «мастер» — ключевое для знаменитого разговора Пастернака со Сталиным о судьбе Мандельштама. По легенде, которой придерживался и Пастернак, и почти все его окружение, Сталин спросил о Мандельштаме: «Но он мастер, мастер?» Даже если сегодняшние документы 1934–1945 годов и не подтверждают этого, в любом случае источник самого вопроса, который волновал столь многих, похоже, установлен. А сталинский контекст самого разговора подтверждается тем, что в 1936 году в цикле «Художник», отчасти написанном по просьбе Н. И. Бухарина в благодарность Сталину за внимание к ссыльному Мандельштаму, Пастернак рассуждал о соотношении «мастерства» и «ремесла» в стихах «Все наклоненья и залоги изжеваны до одного… ».

Но речь сейчас о другом. И в полном соответствии с тем, что писал Вергелис о ветвистости логики Пастернака, возвращаемся к нашей теме. Закончив или прервав разговор о Франсе, Пастернак «…сам себя перебил: — Я хочу вам кое‑что почитать. Вы знаете историю про кошку Фаворского? На какой‑то комиссии или худсовете Фаворскому предложили убрать с картины кошку. Она, мол, не вписывается в композицию. “Лучше, Владимир Андреевич, ее совсем убрать…” Выйдя из кабинета, Фаворский улыбнулся и сказал художникам, которые ждали в приемной своей очереди: “Я ведь эту кошку специально для комиссии подрисовал, чтобы ей было что снимать…” С тех пор у художников свое словцо появилось — “кошка Фаворского”».

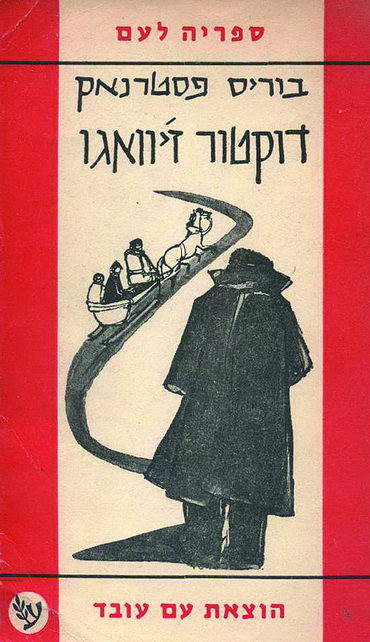

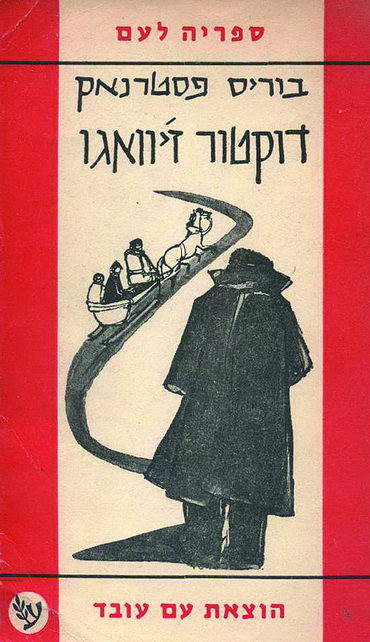

Обложка издания «Доктор Живаго» на иврите. 1958. Издательство «Ам Овед». Переводчик Цви Арад

Обложка издания «Доктор Живаго» на иврите. 1958. Издательство «Ам Овед». Переводчик Цви Арад

Итак, предваряя свое чтение «еврейских» глав «Живаго», Пастернак достаточно явно намекает на то, что при публикации (роман еще даже не отправлен, судя по всему, в редакцию «Нового мира», не говоря уже о получении резкого письма с отказом от публикации) «еврейские» эпизоды может постигнуть судьба «кошки Фаворского», т. е. в итоге ими можно будет пожертвовать, а написаны они, если верить цитируемой записи, чуть ли не с целью привлечь к себе внимание для отвлечения от более важных эпизодов.

Судя по воспоминаниям драматурга Александра Гладкова 1957 года, аутентичность которых никогда не подвергалась сомнениям, «в прошлом году от него отказался “Новый мир”. Котов собирался его печатать в Гослитиздате, но умер (в 1956 г. — Л. К.), а остальным не до того… ». Следовательно, в начале мая 1955 года Пастернак еще мог надеяться на хотя бы частичную публикацию романа, и тогда разговор о том, что «еврейские» главы могли стать «кошкой Фаворского», был вполне осмыслен.

Но читаем дальше:

Мы вошли в дом, он взял с письменного стола какие‑то листки, и мы вернулись во двор, на свежий воздух. Усадив меня на бревна, он стал читать глуховатым грудным голосом…

Прочитав первый отрывок, Борис Леонидович поднял на меня свои большие цвета спелой сливы глаза. Покусывая нижнюю губу, сказал: «Я понимаю, вы другой человек и живете совсем в другое время, чем мои герои. Вы дрались с Гитлером, и вас мало заботит, кто что думает о вашем происхождении. Но душевные муки Миши, моего персонажа, все же трогают вас? Ведь отец его Григорий Осипович — не фабричный рабочий, а присяжный поверенный…

— Нет, душевные муки Миши меня не трогают, — ответил я. — Я понимаю, конечно, то, о чем он говорит, но слушать это мне не интересно. Когда еврея преследует мысль, что происхождение мешает ему в жизни, то я в этом вижу ущербность и утрату национального достоинства.

Пастернак рассердился:

— Везде вы ищите идеальную личность. Либо — герой, либо — мещанин… Ну хорошо, я прочту вам еще один фрагмент, и, может быть, вы согласитесь, что речь идет о чем‑то более высоком, нежели приспособление к жизни. Не пугайтесь, в христианство я вас не обращу…

Вообще говоря, нам не встречалось пока примеров столь прямолинейных и откровенных высказываний Пастернака на тревожащую его тему. Но сомневаться в аутентичности разговора с соседом по Переделкину и зятем Валентина Катаева мы не можем.

Не давая мне высказаться подробней о душевных муках Миши (как мы понимаем, крещеного еврея. — Л. К.), он продолжал тоном проповедника:

— Христианство, само выйдя из еврейских масс, показало, что не существует народов, есть отдельные люди. В царстве Б‑жием нет ни эллина, ни иудея. Дав человечеству христианство, еврейский народ освободил людей от обязанности чувствовать себя представителем народа, того или иного, на самих же евреев возложена нелегкая судьба оставаться народом…»

Такое изложение монолога Михаила Гордона Вергелисом вполне может нас удовлетворить, несмотря на то что текст реального «Живаго» куда жестче.

Здесь, по крайней мере, нет призыва к евреям рассеяться, перестать быть евреями. Но эта мысль есть в том куске, который был прочтен Вергелису.

После того, как он прочитал второй фрагмент, я почувствовал себя еще более неуютно, и, хотя мы достаточно уже охладели друг к другу из‑за нашего разговора, я все‑таки продолжал настаивать на своем.

— Борис Леонидович, — сказал я, — литература показывала еврейское бесправие и до вас. Вы предлагаете миссионерское решение вопроса. Убрать кошку Фаворского…

Здесь стоит отметить, что Вергелис почти незаметно переключил регистр. Если Пастернак, как мы видели, был готов признать «еврейские» главы достойными «кошки Фаворского», то Вергелис понял это как желание Пастернака избавиться от евреев вообще, а не только в возможном печатном тексте романа в CCCР, растворив их в других христианских народах. То есть сделать в жизни то, что Фаворский в борьбе за свою творческую свободу сделал в искусстве.

Интересно, что подобные споры шли в Переделкине задолго до того, как свою резкую оценку роману дал премьер Израиля Давид Бен‑Гурион . Тогда сторонники пастернаковской точки зрения, среди них и Ю. Марголин в «Новом русском слове», пытались доказать, что перевод, в котором израильский премьер читал (если читал!) роман, был далек от совершенства . Но разговор с советским до мозга костей «последним евсеком», т. е. продолжателем дела Еврейских секций ВКП(б) 1920‑х годов, показывает, что Вергелис высказался лишь чуть мягче левого сиониста Бен‑Гуриона, не говоря уже о многих других идишских и ивритских критиках романа, вполне владевших и еврейскими, и европейскими языками…

Яков Эйдельман, дневники Александра Гладкова и «еврейские» эпизоды «Живаго»

На сей раз речь пойдет вновь о российской рецепции интересующих нас сцен, но теперь мы увидим, как реагировал на «Живаго» еще один ветеран Отечественной войны, но не советский идишский поэт, а деятель московского сионистского подполья и самиздата, узник ГУЛАГа, «еврейский буржуазный националист», отец знаменитого пушкиниста Натана Эйдельмана Эйдельман Яков. Множество его репортажей о проработках Пастернака в начале 1930‑х годов легко найти в книге Л. Флейшмана «Борис Пастернак и литературное движение 1930‑х годов», вышедшей в Москве в 2013 году. Не менее интересно, что Я. Эйдельман, в отличие от многих, писавших не на еврейских языках, знает, что в Израиле «Доктор Живаго» «вышел уже вторым изданием, а кроме того, кажется, еще и на идише».

Яков Эйдельман

Яков Эйдельман

Датировать текст Эйдельмана о «Докторе Живаго» не очень трудно. Один из его «Неоконченных диалогов» упоминает чтение записей о Пастернаке Александра Гладкова. Эти «Встречи с Пастернаком» вышли в свет в Париже в «ИМКА‑Пресс» в 1973 году. Сын поэта Е. Б. Пастернак датирует появление первого варианта текста Гладкова о Пастернаке концом 1960‑х. А последнее и последующее за нашим письмо в книге Эйдельмана упоминает грубо‑антисемитский роман Ивана Шевцова «Во имя отца и сына», вышедший в свет в 1970–1971 годах. То есть текст о Пастернаке был прямым и актуальным откликом на книгу Гладкова, либо вышедшую в Париже, либо доступную в самиздате.

Следовательно, нас вполне может удовлетворить в качестве «нижней» границы для текста Я. Эйдельмана просто дата выхода в свет парижской книги Гладкова, где, например, под датировкой концом июня 1947 года можно было прочесть: «— Меня совсем не волнуют эти иногда вспыхивающие разговоры об антисемитизме, — наверно, потому, что я считаю самым большим благом для еврейства полную ассимиляцию. Расизм — выдуманная теория, нужная для неблаговидной практики. Попробуйте с точки зрения расизма или крайнего национализма понять метиса Пушкина ?»

Напомним, что Марина Цветаева предлагала мучившемуся своим еврейством Пастернаку назвать себя негром, подобно тому как Пушкин кое‑кем считался семитом.

А в мае 1947 года советский представитель в ООН А. А. Громыко выступил за создание двух государств в Палестине: еврейского и арабского. Через несколько лет после этих событий в разгар антисемитской истерии начала 1950‑х Пастернак, к удивлению Громыко, произнес в его присутствии примерно такой же текст. И именно в это время Пастернак посылал друзьям стихи о Рождестве из будущего романа.

Теперь обратимся к сионистскому самиздату 1970‑х годов. На первый взгляд этот текст выглядит крайне резко, настолько, что сегодня его политкорректность может вызвать сомнения. Но документ есть документ.

Текст Эйдельмана, раз уж он точный слепок своего времени, требует столь же аккуратной источниковедческой оценки, что и воспоминания Вергелиса, при всей противоположности их позиций. Начинает Эйдельман со сравнения ситуации армян и евреев, подчеркивая, что при всем трагизме судьбы армян они, так или иначе, жили беспрерывно на своей земле, говорили на своем языке и т. д. Затем он касается т. н. евреев‑приспособленцев, писавших советские антииудейские, антиизраильские и подобные книги.

И переходит к Пастернаку в ответ на вопрос своего собеседника по воображаемому диалогу:

А. Но Бориса Пастернака вы, надеюсь, к мелюзге не причислите?

Б. Даже к крывелевым (автор атеистических историй религий) и беленьким (автор книг «Что такое талмуд?», работ о Спинозе, Акосте и т. д.) не причислю. Какое может быть сравнение. Плоткины (автор советской книги «Поездка в Израиль» 1950‑х годов), и вернее, нечистоплоткины — и Пастернак! Ничтожество, тля (намек на очередной антисемитский роман Ивана Шевцова «Тля», 1964) — и один из замечательнейших поэтов современности! Но почему это вы вдруг вспомнили о нем?.. А, догадываюсь! В связи с его отношением к еврейству? Ну, батенька, это уж нечто другое: у тех холодный расчет, сознательная ложь (кстати, Вергелис тоже был пламенным борцом с сионизмом! — Л. К.), энтузиазм приспособленцев, а здесь, по крайней мере, искренняя убежденность, хотя она никоим образом не может служить оправданием бегства от своего народа, безучастного отношения к его судьбе. Дезертирство есть дезертирство, кто бы его ни совершил. <…> Но доводы, которыми Пастернак, например, пытается оправдать ассимиляцию, мотивы, из которых он исходит, отвергая право еврейского народа на существование, по сути дела не более умны и рассудительны, чем доводы и мотивы любого беглого еврея, рядящегося в платье другого племени .

И следующие пассажи оказываются очень близки к тем, которые обращали к Пастернаку сразу по выходе его романа авторы свободной еврейской печати. Текст Эйдельмана не менее, чем текст рассуждений Гордона в «Живаго», полон скрытых цитат из еврейской публицистики и мысли (достаточно напомнить здесь хотя бы отсылающее сразу и к Жаботинскому, который хотел быть капитаном сионистского корабля, и к «Шуму времени» Мандельштама с его еврейством, которое, как корабль в бушующем море, разбито на две половины, и т. д.): «При всем моем восхищении Пастернаком‑поэтом, я (не имею намерения это скрывать) бесконечно презираю его как “трубадура национальной измены”; презираю за то, что, смывшись с нашего корабля, когда последний почти намертво укачивали штормовые волны, он не оставил нас в покое, а позволил себе, находясь в надежном укрытии, читать нам “мораль”, обвинять нас же в неспособности справиться с бурей и рекомендовать нам единственный путь к спасению: опуститься на дно!»

Я. Эйдельман крайне жестко разбирает многие известные пассажи Пастернака о евреях, однако нам сейчас интереснее разбор того пассажа, который, по воспоминаниям Вергелиса, охладил его отношения с Пастернаком.

Вот этот эпизод из «Диалогов», следующий за разбором взглядов на проблемы страданий евреев Лары Антиповой, сочувствие которой к ним представляется «головным, с неискренним, неприятным оттенком». Итак:

А. Мне кажется, вы слишком далеко заходите в категорическом отождествлении автора с его героями. Это ведь давно осужденный прием!

Б. Знаете, я тоже кое‑как разбираюсь в законах искусства. И я знаю также непреложную истину: когда положительный персонаж художественного произведения упорно высказывает одну и ту же мысль и ему никто не возражает, с ним никто не спорит, ему никто не противостоит, то сей персонаж является, следовательно, рупором автора, отражает ход его мыслей. А в романе «Доктор Живаго», если вы помните, несколько персонажей по вопросу о евреях высказываются одинаково, дополняют друг друга и все вместе — Пастернака, каким он предстал перед нами в воспоминаниях Александра Гладкова. Вот, например, рассуждения единственного еврейского персонажа в «Докторе Живаго» — Миши Гордона. Это явно тот самый еврей, в котором Пастернак узнает себя и потому так сочувственно рисует течение его мыслей: «С тех пор, как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем‑то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше? Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается и чем оплачивается этот безудержный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?»

За этим следует разбор и объединение в одну парадигму высказываний и Гордона, и Лары, да и самого Пастернака. Теперь, когда мы знаем минимум десятки подобных писем Пастернака, правота Я. Эйдельмана становится очевидной.

Однако жизнь дала нам еще одну возможность понять, что два абсолютных антипода — Вергелис и Я. Эйдельман, — будучи, пусть и разными, евреями, восприняли слова Пастернака одинаково.

Было бы несправедливо не упомянуть при этом, что Я. Эйдельман в письмах в Израиль с глубочайшим возмущением писал о том, что новоиспеченный тогда нобелевский лауреат Ш.‑Й. Агнон принял у себя Арона Вергелиса и дал ему интервью даже не для неприемлемого для сионистов идишского журнала «Советиш геймланд», а для «Литературной газеты». И столь же несправедливо было бы не упомянуть, что в конце жизни Вергелис в беседе с Г. Эстрайхом, последним секретарем редакции журнала, хвалился своим посещением израильского посольства .

Это лишний раз подтверждает, что евреи, бывшие и оставшиеся евреями, могут как угодно относиться друг к другу и имеют на это полное право. Равно как имеют они право задать вопрос Я. Эйдельмана еврейским поклонникам точки зрения Миши Гордона и Лары Антиповой, чьи слова Эйдельман дает в кавычках: «Когда и где какой‑либо народ бывал “хуже других”? И кто вправе определять безапелляционно: какой народ “хуже” и какой народ “лучше”? Если он преобладает количественно, да еще обложил себя иконами — значит, он “лучше”, а если он малочислен и не хочет стать “тем, что все” — значит, “хуже”? Я должен “исправиться”, чтобы угодить Ларе Антиповой и Мише Гордону?»

А вот в Израиле, т. е. еврейском государстве: «Пожалуйста, агитируй хоть за переход в христианство, магометанство, буддизм! Это не представляет опасности». И написано это после слов о том, что роман этот вышел там на еврейских языках.

Так вызывавший очень похожие отклики в идишской и ивритской печати роман Пастернака вызвал абсолютно такие же отклики в СССР 1950–1970‑х годов, и это стоит учитывать в общей оценке евреями призывов, обращенных к ним Борисом Пастернаком, который в годы разнузданного советского антисемитизма конца 1940‑х — начала 1950‑х очень страдал от того, что не преодолел своих «крови и происхождения» и мучился «узкой негласной популярностью среди интеллигентов‑евреев, из самых загнанных и несчастных ». Он писал это О. М. Фрейденберг, своей двоюродной сестре, придерживавшейся подобных же взглядов. Ей же Пастернак чуть ранее сообщал, что в своем романе он сведет счеты с еврейством. Нет сомнений, что выход в свет «Доктора Живаго» сильно уменьшил их количество, хотя кого‑то, возможно, и направил как в пастернаковскую, так и, как мы видели, в противоположную сторону. Но этому во многом способствовала и болезненная раздвоенность автора романа.

Комментарии