«Под Новый год я выбрал дом, чтоб умереть без слез...»

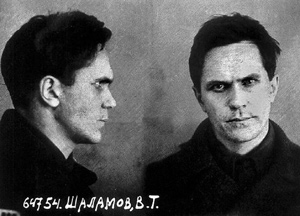

Ровно 30 лет назад, 17 января 1982 года, в московском интернате для инвалидов-психохроников скончался великий русский писатель Варлам Шаламов

Вообще-то, он Варлаам. В переводе с древнееврейского — сын Божий. Как Божьему сыну ему выпала и необыкновенная судьба, и мученическая жизнь, и унизительная смерть. В лучших библейских традициях. Его же посмертная слава с годами все больше напоминает некоторую известность в узких кругах. Возможно, потому, что ни учителей, ни учеников он не имел, а то, что могло стать учением для миллионов, стало лишь «советской лагерной прозой», интерес к которой по понятным причинам все утихает и утихает.

Родившийся в семье потомственного священника, Шаламов так и не принял никакой веры, и с самого детства, несмотря на патриархальный семейный уклад и авторитет отца, у него сложились свои отношения с Богом. По сути, вся его удивительная жизнь — сплошной вызов небесам. И в этом поединке спустя 30 лет после смерти он выглядит до обидного проигравшим. Во многом, конечно, Варлам Тихонович виноват сам.

Юлия ПЯТЕЦКАЯ

«Бульвар Гордона»

[VR]«МОИ РАССКАЗЫ — ЭТО, В СУЩНОСТИ, СОВЕТЫ ЧЕЛОВЕКУ, КАК ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В ТОЛПЕ» [/VR]

Он был слишком обоюдоострым, некомфортным и неудобным. Из той редкой породы людей, которые в любой среде существуют сами по себе. С чисто человеческой стороны это далеко не лучший удел, но именно благодаря своей отдельности и самодостаточности Шаламов не только сохранил человеческий облик там, где это порой было не под силу иным титанам духа, но и создал новую прозу.

«Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море. Мои рассказы — это, в сущности, советы человеку, как держать себя в толпе...». На первый взгляд, вроде бы нарочито скупая характеристика собственного творчества, но он и не любил трескучих фраз. «Когда я слышу слово «добро», я беру шапку и ухожу».

В умении держать себя в толпе рядом с Шаламовым сегодня некого поставить, а весь его личный пример воспринимается как труднопостижимая экзотика. К слову, Варлам Тихонович никогда и не пытался выдвигать себя в качестве образца для подражания и всячески избегал нравоучительного, а тем более осуждающего тона. Его проза — язык суровой констатации, особая жизненная философия, которая держится на знании жизни, а не на представлениях о ней. Применительно к Шаламову избитый афоризм «Жизнь шире литературы» вновь обретает подлинный смысл.

«У меня изменилось представление о жизни как о благе, о счастье. Колыма научила меня совсем другому. Сначала нужно возвратить пощечины и только во вторую очередь — подаяния. Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее — сто лет, а все плохое — двести. Этим я и отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века».

|

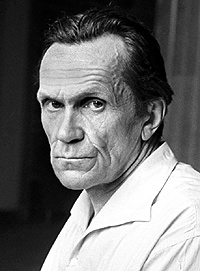

| Фото «ИТАР-ТАСС» |

Ему можно, наверное, возразить, ссылаясь опять-таки на многовековой литературно-исторический опыт. Дескать, злая память убивает душу, навсегда калечит личность, что «помнить зло раньше добра» противно человеческой природе... Я думаю, возразить Варламу Тихоновичу может лишь тот, кто прошел через то же в тех же местах, но нашел в себе силы простить. Тот, кто знает, что «мертвецы на Колыме не пахнут — они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте», но сумел об этом забыть. Он не сумел. Да и в человеческой природе, которой Шаламов навидался за 17 лет лагерных сроков, оказалось много такого, что просто невозможно забыть, имея мозг и тело.

«В нашем этапе конвой напоил зубную врачиху, осужденную по 58-й статье по делу «Тихого Дона», и каждую ночь насиловал ее коллективно. В том же этапе был сектант Заяц. Отказывался вставать на поверку. Его избивал ногами конвой. Я вышел из рядов, протестовал и той же ночью был выведен на мороз, раздет догола и стоял на снегу столько, сколько захотелось конвою».

«На Колыму нас везли умирать и с декабря 1937 года расстреливали ежедневно под оркестр, под туш по спискам, читаемым дважды в день на разводах, — дневной и ночной смене».

«На следующий день температура упала с минус 40 до 29, и день казался по-летнему теплым».

«Состояние у меня было такое, что никакого добра мне сделать было уже нельзя. Мне было безразлично — делают мне добро или зло. Тепло было для меня важнее добра».

«Я спал и по-прежнему видел свой постоянный колымский сон — буханки хлеба, плывущие по воздуху, заполняющие все дома, улицы, всю землю».

«Наверное, это очень по-русски — радоваться, что невиновному дали пять лет. Могли ведь дать и пятнадцать. Могли и вышака».

|

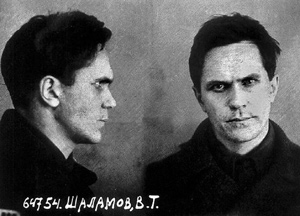

| Варлам Шаламов после отбывания первого трехлетнего срока в Вишерском лагере на Урале, Москва, 1932 год |

«Когда стало теплей, к весне, в лагерной столовой начались страшные игры «на живца». На пустой стол клали пайку хлеба, потом прятались в угол и ждали, пока голодная жертва, доходяга какой-нибудь, подойдет, завороженный хлебом, и дотронется. Тогда все бросались из угла, из темноты, из засады, и начинались смертные побои вора, живого скелета... Организатором этих развлечений был доктор Кривицкий, старый революционер, бывший заместитель наркома оборонной промышленности. Вкупе с журналистом «Известий» Заславским».

«Каждый день на глазах всей бригады бригадир Сергей Полупан меня бил: ногами, кулаками, поленом, рукояткой кайла, лопатой. Выбивал из меня грамотность. Выбил несколько зубов, надломил ребро».

«Желания жить не возникало. Кожа сыпалась с меня, как шелуха. В дополнение к моим язвам цинготным гноились пальцы после остеомиелита при отморожениях. Шатающиеся цинготные зубы, пиодермические язвы, следы от которых есть и сейчас на моих ногах... Помню неутолимое желание есть».

«Возвращаться с работы приходилось в гору, карабкаясь по ступенькам, цепляясь за остатки оголенных, обломанных кустиков, ползти вверх. После рабочего дня в золотом забое, казалось бы, человек не найдет сил, чтобы ползти наверх. И все же — ползли. И — пусть через полчаса, час — приползали к воротам вахты, к баракам. На фронтоне ворот была обычная надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Варлам Тихонович как-то заметил, что «если бы Достоевский попал на Колыму, его постигла бы немота». Трудно сказать, что случилось бы с Достоевским, а читая Шаламова, пожалуй, больше всего поражаешься ровному тону рассказчика, в котором нет и намека на геройство, не говоря уж об упоении страданиями, присущем летописцам с гораздо более скромным опытом.

[VR]«ЗА СУП Я НИКОГДА НЕ РАССКАЗЫВАЛ РОМАНОВ»[/VR]

Он был необыкновенно гигиеничным человеком. Есть такое редкое явление, как гигиена внутренняя, никак не связанная с внешней. «За суп я никогда не рассказывал романов», — писал Шаламов в рассказе «Заклинатель змей».

|

| Свой второй срок — пять лет на тяжелых работах — Шаламов получил за контрреволюционную деятельность в январе 1937-го. «Наверное, это очень русское счастье — радоваться, что невиновному дали пять лет. Могли ведь дать и пятнадцать. Могли и вышака» |

Существовала среди множества официальных и неофициальных лагерных должностей одна довольно хлебная — «романист». На нее, как и на любую другую, в лагере назначали. В данном случае кто-нибудь из местных королей — какой-нибудь Сенечка или Феденька в законе. Желая приобщиться к прекрасному, Феденька выяснял, кто есть поблизости из грамотных, способных «тискать романы» — то бишь рассказывать ночами близко к тексту и с выражением «Графа Монте-Кристо», «Отверженных» или «Королеву Марго».

Желающие находились всегда и мгновенно — бывшая профессура, учителя, литераторы, актеры, режиссеры и прочие деятели культуры, мотавшие срок как троцкисты, английские шпионы и вредители. Занятие непыльное и неопасное. Правильно читаешь — получаешь лишнюю пайку хлеба, миску супа, а то и кусок сахара. Тебе обеспечено место на теплых верхних нарах, тебя, как приближенного к настоящей лагерной власти, никто не обидит. Пока тискаешь романы, ты спасен, хороших «романистов» в зоне ценили.

«Вы, вероятно, тоже в свое время использовали это единственное преимущество грамотности здесь?». — «Нет, — сказал я, — нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом». — «Это осуждение?». — «Ничуть. Голодному человеку можно простить многое, очень многое».

Ради куска сахара Шаламов не тискал романов даже тогда, когда это могло спасти ему жизнь. В матерчатой шапке, в веревочной обуви, в завшивленном зэковском мотлохе он долбил вечную мерзлоту при минус 50-ти, покрытый цинготными пятнами и незаживающими язвами, перебитыми костьми ложился на золотых приисках, с трудом переставляя обмороженные ноги в галошах, куда крови с гноем натекало столько, что в них чавкало, словно в болоте, но обслуживать паханов «Королевой Марго» считал для себя концом и последним унижением.

Что уж говорить о куске сахара, за который нужно было расстараться в мирной жизни? Для множества интеллигентов, спасавших этот мир красотой, постлагерный Шаламов так и остался угрюмым неприветливым зэком, не снимавшим меховой ушанки даже в июльской Москве. Кстати, Шаламов не любил и не употреблял слово «зэк», а уж «зэки» просто на дух не выносил. Говорил, что «зэков» в русскую литературу ввел «Солженицын, не знавший лагерей», — те, кто знали, использовали либо «зэка», либо синонимы.

|

| С первой женой Галиной Гудзь Варлам познакомился в лагере на Вишере. В 1934-м они поженились, в 1935-м родилась дочь Елена |

Действительно весь подлинный фольклор, а не поздние стилизации увековечил лишь одну грамматическую форму. «Слышишь, Волга-река, если рядом зэка, днем и ночью не дремлют чекисты, это значит, крепка у рабочих рука, значит, в ОГПУ коммунисты». «От качки вздыхали зэка, обнявшись, как родные братья, и лишь иногда с языка слетали глухие проклятья...».

Деталь — упрямая вещь и всегда выдает автора с головой. Особенно в коварном жанре биографической прозы. В крупном можно соврать и слукавить, деталь всегда подведет. Иногда она говорит об авторе больше, чем о его герое. Иногда может сказать больше, чем хотелось бы автору.

Именно детали «Колымских рассказов» когда-то перевернули мое сознание. Именно на детали солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича» — «Шухов достал хлебушек в белой тряпочке» — я однажды в предельном недоумении застряла и до сих пор недоумеваю, откуда у Ивана Денисовича взялась белая тряпочка?

Вспомнился шаламовский вафельный шарф из рассказа «Любовь капитана Толли»: «Вшей в шарфе было столько, что он шевелился, когда я, чтобы отряхнуть, снимал его на минуту и укладывал на стол у лампы». Хотя доводилось видеть Шаламову и белые тряпочки.

«Уполномоченный Романов стоял передо мной. Вернее, я стоял перед ним, а он, низенький, полный, пахнущий духами, подвижный, вертелся вокруг меня, разглядывал мою фигуру черненькими быстрыми глазами. Запах заключенного дошел до его ноздрей, и он вытащил белоснежный носовой платок и встряхнул его. Волны музыки, тепла, одеколона охватили меня. Главное — тепла» («Заговор юристов»).

[VR]«НЕ НАДО ПЕТЬ МНЕ О НАРОДЕ. Я ЗНАЮ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ»[/VR]

Варлам Тихонович не очень жаловал народ, во всяком случае, пиетета и чувства вины, культивируемого представителями образованного класса, по отношению к простым людям не испытывал. Слишком часто попадал в ситуации, когда трудно найти хоть какое-то возможное оправдание для средневековой дикости, хамства и скотства. Он был честен и в этом. «Не надо петь мне о народе, о крестьянстве, — писал он в автобиографической книге «Четвертая Вологда». — Я знаю, что это такое».

|

| Со второй супругой писательницей Ольгой Неклюдовой Варлам Тихонович прожил 10 лет (фото из архива КГБ) |

Когда я думаю о том, каким непостижимым образом сложилась его жизнь и судьба после лагеря, хочется раз и навсегда отрезать: «Не надо петь мне об интеллигенции». Совершенно ведь невозможно понять, как так получилось, что человек уникального жизненного знания, опыта, личных качеств и художественных способностей зацепил свою страну, словно косой дождь, оказавшись в ней почти никому не нужным, неприкаянным, безгранично одиноким и даже презираемым. Как и то, почему великая русская интеллигенция проглядела великого русского писателя, предпочтя ему артистичного коммивояжера с бородой.

Сложившаяся прижизненная литературная судьба могла стать для Шаламова пусть не торжеством справедливости, но заслуженным оправданием и честной компенсацией адского времени, проведенного «человеческим шлаком в выгребной яме». Но «лагерь мироподобен» — неоднократно замечал Варлам Тихонович. В миру, как в зоне. Либо ты старательно играешь романиста, и тебя берегут, не обижают и подсовывают лучшие сахарные куски. Либо не играешь и идешь в тоскливом одиночестве в своей веревочной обуви по своей же вечной мерзлоте. Он так и не согрелся в Москве. Потому и не снимал ушанки в жару. Даже если это миф, он очень выразителен. А вообще, в мифы о Шаламове я не верю. Слишком много деталей.

«Мы вместе выходили на развод, на развод «без последнего», как ярко и страшно называют такие разводы в лагерях. Надзиратели хватали людей, конвоир толкал прикладом, сбивая, сгоняя толпу оборванцев с ледяной горы, спуская их вниз, а кто не успел, опоздал — это и называлось «развод без последнего», — того хватали за руки и за ноги, раскачивали и швыряли вниз по ледяной горе. И я, и Рабинович стремились скорее прыгнуть вниз, выстроиться и докатиться до площадки, где конвой уже ожидал и зуботычинами строил на работу. В большинстве случаев нам удавалось скатиться вполне благополучно, удавалось живыми добрести до забоя — а там что бог даст».

Бог дал ему добрести живым до окончания третьего и последнего срока, но послелагерная жизнь Шаламова стала еще одной зоной — отчуждения. Вокруг него постоянно увивались товарищи по несчастью, стукачи, упыри из органов, литературные мастера и подмастерья, женщины, завистники, дураки, проходимцы, сочувствующие, любопытствующие и помощники (один даже пытался выступить подельником)... При этом он все время был один.

«В глубине души я тосковал по единомышленнику, которого обязательно встречу на жизненной дороге, в самых глухих углах жизни, примеру которого буду следовать. Человек, у которого я буду учиться жить. Увы, все оказалось гораздо страшнее. Мне предстояло сойти в ад, как Орфею, — с сомнительной надеждой на возвращение».

[VR]«РЕПРЕССИИ БЫЛИ И БУДУТ ВСЕГДА, ПОКА СУЩЕСТВУЕТ ГОСУДАРСТВО»[/VR]

В глубине души я все-таки верю в его возвращение. Вера — штука крепкая. И возможно, когда человечество окончательно окрепнет, чтобы быть честным с самим собой, он вернется. Сегодня же Шаламов по-прежнему официально не занесен в реестр классиков, никогда не попадал в рейтинг популярных авторов, не включен в курс школьной обязательной программы. О нем вроде и не забыли, но вспоминают по исключительным поводам и круглым годовщинам. Иногда вспоминают так, что лучше бы не знали. Готовя материал, я наткнулась в сети на очередную память благодарных потомков — кто-то из современных учителей написал, что «такие, как В. Шалимов, должны быть в списке обязательной школьной литературы».

|

| «Его судьба не удалась, как и всякая человеческая судьба», — любил повторять Шаламов. У себя дома в Москве, 1968 год |

Кстати, поинтересуйтесь у выпускников школ, слышали они что-нибудь об авторе «Колымской тетради» и если слышали, то где и что. Когда я училась в школе, он был еще жив, но узнала я о нем не от учителей и не из учебников. Мой личный культ Шаламова начался уже после окончания школы — в курортной библиотеке, где в одном из толстых журналов конца 80-х я случайно прочла его рассказ «Одиночный замер».

Одиночный замер — это когда не справляющегося с нормой выработки зэка ставят с его «кубиками» один на один. Нечеловеческие кубометры нормы на Колыме ласково назывались «кубиками», и экзекуция одиночных замеров применялась широко — вероятно, в качестве дополнительного морально-физического издевательства.

«Смотритель вымерил кубатуру забоя и поставил метку — кусок кварца. «Досюда», — сказал он». Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко. В конце адской смены выяснилось, что он выполнил 25 процентов нормы. «Цифра показалась Дугаеву очень большой. «Ну что ж, — сказал смотритель, уходя. — Желаю здравствовать». На следующий день он работал уже с бригадой, а через день его расстреляли. «И, поняв в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний день».

До этого я не подозревала, что можно так просто писать о страшном. Собственно, в этом суть и творческого метода Шаламова, и его мировосприятия. Он не занимался описанием ужасов. Для него это вообще не было ужасом. Эта была обыденная многолетняя жизнь, которую он наблюдал, словно исследователь в лаборатории. «Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим. Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку...». («Ночью»).

Все творческое наследие Шаламова — не только пронзительный документ эпохи, талантливая историческая хроника, честная мемуарная проза. Прежде всего это уникальный антропологический материал, по которому можно изучать человека, так же как по материалам Достоевского, Чехова и Толстого. Шаламов — это подлинное человековедение, то, чем во все века занимались настоящие писатели. Вот поэтому он стоит в ряду великих и, к огромному сожалению, стоит последним. После Шаламова великих писателей в русской литературе больше не было. Талантливых хватало, хватает их и сейчас. Я уже как-то писала, что за последние годы в литературе сильно вырос средний уровень. Но величие — это особый сплав опыта, природного ума, таланта и силы духа.

Его периодически называют «вторым Достоевским», я же убеждена, что так глубоко, как Варлам Шаламов, в природу и возможности человека не проник никто из русских писателей. Никто из них так убедительно и подробно не показал ад и дорогу в него, выстланную благими намерениями. Не тот ад, который на гравюрах Густава Доре, а тот, который может вернуться. «Репрессии были и будут всегда, пока существует государство».

|

| Отец писателя Тихон Николаевич был известным в Вологде священником и просветителем, блестящим оратором, активным общественником. Как православный миссионер провел 11 лет на Алеутских островах |

В таком аду не горят, а вымерзают, это уникальный проект, с которым не всегда справлялась тайга, задыхавшаяся от людского изобилия, раньше людей дохли лошади и прочий скот, а человеческий шлак все поступал и поступал, заполняя все новые и новые территории.

Шаламов, пожалуй, единственный, кто настаивал, что в лагерном аду не бывает героев, борцов и победителей, а есть лишь мученики, и что зона — это всегда лишь отрицательный опыт. Помимо всех свинцовых мерзостей, зона еще и прививает устойчивое отвращение к любому физическому труду. Зэка довольно быстро превращаются в рабочую скотину, которая из всех возможных чувств способна испытывать лишь «равнодушную злобу».

«Его судьба не удалась, как и всякая человеческая судьба», — любил повторять Варлам Тихонович. Его судьба все-таки удалась. Пусть и не так, как хотелось бы ему самому и, надеюсь, многим другим.

Собственно, судьба выпадает далеко не каждому. Не надо путать ее с существованием. Судьба — это тяжелый рок, печатью которого всегда были отмечены мыслители, революционеры, духоборцы, писатели и поэты.

Несмотря на свой призрачный атеизм, Шаламов всегда напоминал мне протопопа Аввакума — старообрядца-мученика, родоначальника новой российской словесности, вольного слова, исповедальной прозы.

14 лет Аввакум, восставший против реформ патриарха Никона, просидел в земляной тюрьме на хлебе и воде, являя чудеса крепости в борьбе с новой системой церковной власти. Подобные аналогии Варлам Тихонович наверняка и сам отмечал — у него есть очень личное стихотворение «Аввакум в Пустозерске».

И вытерпеть Бога

Пронзительный взор

Немногие могут

С Иисусовых пор.

Шаламов провел 17 лет в местах, где вытерпеть Бога еще сложнее, чем в землянке на хлебе и воде. Тем, кто прошел карцер в Сусумане — ледяную нишу, вырубленную прямо в скале, где через сутки даже здоровый человек превращается в тяжелого инвалида, с Небом разговаривать трудно. Проще совсем потерять веру. Терять ему было нечего, а обрести так и не получилось.

|

| Мать Надежда Александровна полностью посвятила свою жизнь мужу и пятерым детям (еще трое родились мертвыми). «Свою мать я хотел бы причислить к лику святых...» |

Так вот и хожу —

На вершок от смерти.

Жизнь свою ношу

В синеньком конверте.

То письмо давно,

С осени, готово.

В нем всегда одно

Маленькое слово.

Может, потому

И не умираю,

Что тому письму

Адреса не знаю.

[VR]«КОГДА Я ПОСТУПИЛ В УНИВЕРСИТЕТ, ОТЕЦ МОЛИЛСЯ НА КОЛЕНЯХ ВСЮ НОЧЬ. НО, КАК ВСЕГДА, НАПРАСНО»[/VR]

Варлаам был пятым, последним, ребенком в семье (еще трое родились мертвыми), где мать полностью подчинила себя интересам мужа и детей, а отец являлся полноправным хозяином и главой.

«Я никогда не видел маму красивой. Я видел распухшее от сердечной болезни безобразно толстое рабочее животное, с усилием переставлявшее опухшие ноги и передвигающееся в одном и том же десятиметровом направлении от кухни до столовой, варящей пищу, ставящей опары, с опухшими руками, пальцами, обезображенными костными панарициями. С мамой моей отец никогда и ни в чем, даже в мелочах не считался — все в семье делалось по его капризу, по его воле и по его мерке. Я не епископ и не священник. Но свою маму хотел бы причислить к лику святых».

Отец писателя Тихон Николаевич был выходцем «из самой темной лесной усть-усольской глуши», потомком шаманского рода, «незаметно и естественно сменившего бубен на кадило». Человек авторитарный, независимый, образованный и веротерпимый. Сторонник научного прогресса и просвещения, блестящий оратор, активный общественник. Он то открывал воскресные школы, то создавал Общество трезвости, то организовывал сельскохозяйственные выставки, то участвовал в митингах. «Отец вечно спешил на какие-то заседания, собрания — уже за завтраком было видно, что он давно не дома».

|

| В 1966-м Варлам Тихонович познакомился с сотрудницей Центрального государственного архива литературы и искусства Ириной Сиротинской, которая сегодня считается его последней спутницей жизни и единственной литературной наследницей |

Шаламов вспоминал, что редко заставал отца за долгой молитвой — Тихон Николаевич молился немногословно, быстро и зачастую своими словами. «Стригся покороче, носил рясы покороче, крестился не столь истово, как другие». Главной иконой в их доме считалась наклеенная на фанеру репродукция картины Рубенса — лик Христа в терновом венце. «Бешенство, в которое приходила «черная сотня» Вологды при виде этого кощунства, было в городе хорошо известно. И в столице тоже».

В родной Вологде, где прошло детство и юность будущего писателя, у отца хватало противников и недоброжелателей, в том числе среди церковнослужителей. Плюс ко всему Вологда была городом черной сотни, погромы случались здесь регулярно, а Тихон Шаламов — один из немногих, кто открыто этому противостоял. После того как он отслужил панихиду по убитому в Петербурге председателю Думы депутату Герценштейну, его отстранили от службы в соборе, «и с этого времени начинается длительная, активная борьба отца с архиереями, которые, как на грех, приезжали один черносотеннее другого».

Отец и сын были весьма разными людьми, но я думаю, что исключительная совестливость, независимость, стойкость и особая природная закваска младшему Шаламову передалась по наследству. А вот то, что Шаламов-старший пытался воспитывать, как раз и не прижилось.

Варлам так и не разделил отцовскую любовь к настоящим мужским увлечениям вроде охоты и рыбалки, зато всю жизнь развивал свой интерес к литературе, истории и театру. Расходились они и в ключевых вопросах.

«Отец верил, что будущее России в руках русского священства, за которым путь государственного строительства и обновленчества». Кумирами сына были народовольцы. Когда стало окончательно ясно, что потомственного священнослужителя из Варлама не выйдет, Тихон Николаевич пытался сориентировать его по медицинской части. Но медициной сын не интересовался, к тому же плохо переносил физические страдания людей и животных. По злой иронии судьбы, физических страданий Варламу выпадет с лихвой, а стремительная медицинская карьера спустя много лет спасет ему жизнь.

Если бы не восьмимесячные фельдшерские курсы в 300 километрах от Магадана, куда доходягу Шаламова, «рыцаря трех «Д» — деменции, дизентерии и дистрофии», направил врач Пантюхов, Россия бы не получила своего «второго Достоевского». Мечта отца все-таки сбылась, хотя и после его смерти.

|

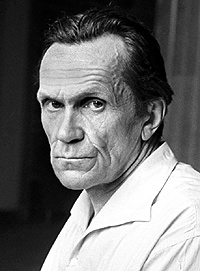

| Последнее прижизненное фото Варлама Шаламова в пансионате для престарелых и инвалидов, куда его поместили «с помощью друзей и Союза писателей», 1981 год |

А при жизни Тихон Николаевич категорически отказывался верить, что сыну священника в заново строящемся мире высшее образование не светит. Он был из старой когорты российских идеалистов и считал подобные заявления домыслами. Для поступления в вуз требовалась характеристика от роно (так называемая «командировка»), и, наступив на гордость, отец записался на прием к заведующему, товарищу Ежкину. Варлама взял с собой более для физической, нежели для психологической поддержки — к этому моменту отец практически ослеп.

«Товарищ Ежкин принял нас стоя, сам не садясь и не сажая нас. Отец держался за мое плечо, чтобы не ошибиться — в каком направлении ему говорить, и изложил просьбу. Товарищ Ежкин был до глубины души возмущен. Его голос звенел: «Ваш сын, гражданин Шаламов, не получит высшего образования. Поняли?». Отец молчал. «Ну а ты, — обратился заведующий ко мне. — Ты-то понял? Отцу твоему в гроб пора, а он еще обивает пороги, просит. Вот именно потому, что у тебя хорошие способности, — ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении — вузе советском». И товарищ Ежкин сложил фигу и поднес ее к моим глазам. «Это я ему фигу показываю, — разъяснил заведующий роно слепому, — чтоб вы тоже знали». В 1926 году, когда я поступил в университет, отец молился на коленях всю ночь. Но, как всегда, напрасно».(«Четвертая Вологда»).

В 26-м Варлам Шаламов поступил сразу в два вуза — по направлению от завода в Московский текстильный институт и по свободному набору — на факультет советского права Московского государственного университета. Выбрал МГУ. При зачислении в графе «социальное происхождение» указал, что отец — инвалид, скрыв, что он священник. Через два года обман раскроется и Шаламова отчислят из университета.

[VR]«УМРИ ТЫ СЕГОДНЯ, А Я ЗАВТРА»[/VR]

В феврале 1929-го его впервые арестовали за участие в подпольной троцкистской группе, занимавшейся распространением дополнения к «Завещанию Ленина». Активистов взяли во время облавы в нелегальной типографии.

Многие, наверное, помнят знаменитое ленинское «Письмо к съезду», написанное вождем незадолго до смерти. Письмо содержало оценку ближайших соратников, в том числе товарища Сталина, который, по мнению Владимира Ильича, в силу некоторых личных качеств не совсем годился «для должности генсека». «Сталин для этого слишком груб», — уточнил Ленин.

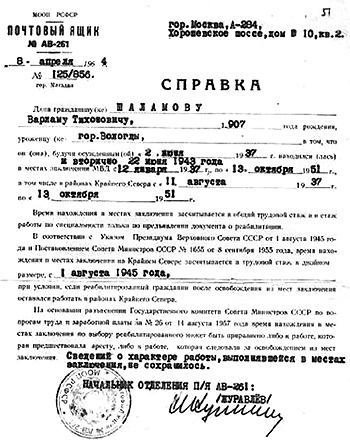

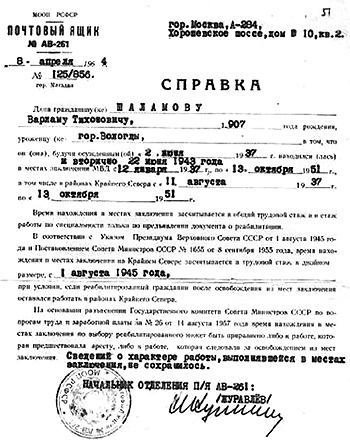

|

| Справка об отбывании осужденным Шаламовым второго и третьего сроков «в районах Крайнего Севера» с 12 января 1937-го по 13 октября 1951-го. «На Колыму нас везли умирать и с декабря 1937 года расстреливали ежедневно под оркестр, под туш по спискам...» |

В 1929-м «Завещание» считалось клеветническим документом, но приговаривали еще по-божески, и трехлетнее наказание социально опасный Шаламов отбывал в Вишерском лагере на Северном Урале, после чего был восстановлен в правах и вернулся в Москву, где устроился на работу в журнал «За промышленные кадры». В 1936-м в журнале «Октябрь» опубликовал свою первую новеллу «Три смерти доктора Аустино», но уже в январе 1937-го получил новый срок — за «контрреволюционную троцкистскую деятельность». Дали пять лет лагерей с использованием на тяжелых работах.

С этого момента в его жизнь входит Колыма. Магадан, бухта Нагаево, «Черная речка», «Партизан», «Кадыкчан», «Аркагала», «Джелгала»... Золотые прииски, угольные забои... Вечный холод, бесконечный голод, ежедневные побои, вши, чудовищные нормы.

По закону норма на Колыме была 15 кубометров железной руды в день, рабочий день длился 14 часов, с 1937 года выходные в лагерях отменили, и искупать тяжкую вину непосильным трудом зэка не гоняли лишь в том случае, если температура падала ниже 50 градусов.

Кормили по-разному. «Голодали в лагере не все, но почему это так, я не узнал никогда». Одевали тоже. Валенок врагам народа не полагалось — им выдавали сшитые из драных ватных штанов чуни. Еще одна из особых примет Колымы — обилие воров и бандитов, носивших в зоне статус «друзей народа». «Друзья», называвшие политзаключенных «фашистами», наряду с конвоем и лагерным начальством были основными проводниками «высокой политики сталинских времен». Могли убить из-за сломанной спички, могли из-за целой, могли просто из любопытства или для развлечения. Могли не просто убить, а соригинальничать — например, перепилить живому человеку шею двуручной пилой. Именно из мира «друзей народа» проникла в среду поликаторжан поговорка: «Умри ты сегодня, а я завтра».

После колымского цикла Варлама Шаламова «Очерки преступного мира» уже невозможно читать Бабеля с его лирико-романтическим Беней Криком, не говоря уже о Погодине с его лихим Костей-капитаном. По сути, «Очерки» — единственный документ художественной прозы, развенчивающий устойчивые мифы о честном воровском слове и бандитском кодексе чести, поэтому с этим документом полезно ознакомиться всем, кто по каким-то причинам очарован «маскарадным блеском уголовной романтики», плохо понимая, что значит слово «блатной».

«Растленный дух блатарей пронизывал всю колымскую жизнь. Блатари — хозяева жизни и смерти в лагере. С ворами считается начальство, вор никогда не работает. Они всегда сыты, умеют достать, когда все остальные голодны. Повар приносит им ежедневно с кухни украденные консервы и сладости, хлеборез никогда не откажет им в хлебе. Вся вольная одежда на плечах блатарей, парикмахер приходит стричь их «под бокс» на дом, в барак, захватив свой лучший инструмент».

|

| Похороны Шаламова на Кунцевском кладбище Москвы, январь 1982 года. В 2002-м, через 20 лет после смерти писателя, был опубликован очерк Елены Захаровой-Хинкис «Последние дни Варлама Шаламова», где среди прочих подробностей она вспоминает, что «в день похорон у ограды Троекуровского кладбища дежурили черные «волги», а к стеклу кабины похоронного автобуса был прикреплен портрет Сталина». Странно, что Захарова помнит «волги» и Сталина, но забыла, на каком кладбище хоронили Шаламова. Тогда о месте на престижном Троекуровском — филиале Новодевичьего для бывшего лагерника из психушки речь даже идти не могла |

Для настоящего вора нет большей доблести, нежели нарушить любое данное слово, растоптать любую клятву. И не важно, кто перед ним — честный фраер, битый фраер или свой же, но помельче. В этой среде не существует «другого закона, кроме закона обмана — любым способом: лестью, клеветой, обещанием. Среди блатных вряд ли есть хоть один человек, который не был бы когда-либо убийцей».

К слову, в поэтизацию блатного мира, по мнению Шаламова, особую лепту внесла художественная литература, «которая вместо того, чтобы заклеймить уголовщину, сделала обратное».

[VR]«ОНИ ПРОСТО ЗАТОЛКАЮТ МЕНЯ В ЯМУ»[/VR]

В мае 1943-го по доносу солагерников Шаламова вновь судили — на этот раз «за антисоветские высказывания и похвалу в адрес великого русского писателя Ивана Бунина». За писателя Бунина ему дали еще 10 лет.

В знаменитой шаламовской памятке «Что я видел и понял в лагере» среди 46 пунктов есть и такой: «Перейти из состояния заключенного в состояние вольного очень трудно, почти невозможно без длительной амортизации». Еще два года после окончания третьего срока Шаламов провел на Колыме, постепенно переходя в состояние вольного и зарабатывая деньги для возвращения в Москву. В 1954-м он развелся с первой женой Галиной Гудзь, с которой познакомился в Вишерском лагере в начале 30-х. Из 20 лет их брака он всего три года провел с женой и два — с дочерью. Елена выросла без отца, так и оставшись Шаламову чужим человеком до конца его жизни.

В 1953-м он знакомится с Борисом Пастернаком, который вводит его в литературные круги. Начинает работать над «Колымскими рассказами», в 1956-м наконец перебирается в Москву, женится на писательнице Ольге Неклюдовой и болеет, болеет, болеет.

Особенно досаждала стремительно развивающаяся болезнь Меньера — регулярные головокружения, потеря равновесия, невозможность ориентироваться в пространстве. Острые приступы часто происходили на улице, и окружающим казалось, что человек сильно пьян. Из-за этого недуга Варлам Тихонович старался реже покидать дом, и постепенно возник миф о его затворничестве, которое, на самом деле, носило чисто медицинский характер.

В 1961-м выходит первая шаламовская книга стихов «Огниво», в 1964-м — «Шелест листьев». К концу 60-х у Шаламова завершены сборники рассказов колымского цикла «Артист лопаты», «Левый берег» и «Воскрешение лиственницы», но издаются лишь стихи.

В 1972-м он узнает о публикации отдельных частей «Колымских рассказов» в радикальном западном антисоветском журнале «Посев», после чего выступает в «Литературной газете» с протестом против незаконных изданий, нарушающих авторское право. Из-за этого письма весьма прохладные отношения Шаламова с большинством коллег и товарищей окончательно разладились — подобных вещей диссидентствующая литературная интеллигенция не прощает. Это немедленно было истолковано как попытка угодить властям, власти же мастерски использовали внутрицеховой конфликт — в этом же году Варлама Шаламова приняли в Союз писателей.

Остается лишь удивляться принципиальности русской интеллигенции, которая в совершенно, на мой взгляд, искреннем порыве углядела корыстные мотивы. Тот факт, что для русского писателя действительно крайне важным был выход рассказов на родине, а не за рубежом, почти никто не рассматривал. Как и то, что его могла оскорбить вся эта тайная возня у него за спиной, без его участия, и что подобные публикации Шаламов воспринял как жалкую подачку, а не как внимание и уважительное отношение, на которое он претендовал.

Он периодически узнавал от кого-то, что его где-то печатают, не имея никакой возможности контролировать этот процесс — публикации в «Посеве» были далеко не первыми. Впервые четыре «Колымских рассказа» вышли в 1966-м в нью-йоркском «Новом журнале», затем спустя год — в Кельне, на немецком, под названием «Рассказы заключенного Шаланова», а через два года одноименный перевод появился и во Франции. Запад активно публиковал воспоминания жертвы сталинских репрессий, при этом толком не зная фамилию жертвы. Учитывая непростой характер Варлама Тихоновича, не сложно догадаться, что ему меньше всего хотелось выступать «простым советским заключенным» с исковерканной фамилией в чуждых ему эмигрантских раскладах.

При жизни Шаламова «Колымские рассказы» еще раз издадут в Лондоне (вновь вопреки авторской воле), а на родине начнут публиковать в толстых журналах в разгар перестройки. Первое отдельное издание выйдет через семь лет после смерти писателя.

В 1977-м, в связи с 70-летием, его представят к ордену «Знак почета», но награду так и не дадут. Он начинает терять слух и зрение, зато КГБ усиливает и без того свой пристальный надзор, под которым Шаламов находился еще с середины 20-х годов. Выпихнуть его из страны было уже довольно сложно — состояние здоровья Варлама Тихоновича резко ухудшалось, поэтому делалось все возможное, чтобы предотвратить любой резонанс вокруг имени популярного литературного зэка. «Они просто затолкают меня в яму...» — пророчески обронил как-то Шаламов.

Поразительно, но за всю постлагерную жизнь в советской зоне у него так и не появилось никого по-настоящему близкого, кроме любимой кошки Мухи. «Ближе ее не было у меня существа никогда», — признается он, когда ее уже не станет. В один из дней Муха пропала, и Варлам Тихонович искал ее везде, не находя себе места, наконец узнав от рабочих во дворе, что они недавно закопали убитую кем-то кошку. Он откопал ее, вымыл, высушил на батарее и похоронил. Муха и была его семьей, а семьи в общепринятом смысле Шаламов так и не создал, единственная дочь с отцом не общалась и на похороны не пришла.

В 1966 году, после развода с Неклюдовой, он познакомился с сотрудницей Центрального государственного архива литературы и искусства Ириной Сиротинской, которая после смерти писателя станет официально считаться его последней спутницей жизни, единственным биографом, литературной наследницей и выпустит книгу «Мой друг Варлам Шаламов».

Даже учитывая заслуги Сиротинской в популяризации шаламовского творчества и работе с его архивами, мне трудно понять, как, имея рядом столь заинтересованного человека, немощный старик мог, словно бездомный бродяга, околеть в интернате для слабоумных. И почему самый тяжелый последний год жизни Шаламова в доме престарелых за ним ухаживал его товарищ Александр Морозов, а не близкая женщина-друг. Он умер так дико, подло и стыдно, что сегодня никто не имеет морального права записываться к нему в друзья.

В 1979 году, как свидетельствуют официальные источники, Шаламова «с помощью друзей и Союза писателей» отправили в пансионат для престарелых и инвалидов, где ему выделили шестиметровую комнату на двоих с прикованным к постели соседом.

Александр Морозов, навещавший Шаламова, а затем и взявший на себя весь уход за ним в пансионате, вспоминает, что лечения там не было никакого, медикаментов тоже, к миске с едой забывали подать ложку и поднести лишний раз воды. Морозов, Елена Хинкис и Татьяна Трусова — внучка профессора Уманского, героя одного из «Колымских рассказов» «Вейсманист», — сами убирали у Варлама Тихоновича в комнате, приносили еду и одежду, меняли постельное белье, купали, стригли ногти.

Персонал пансионата понятия не имел, кто такой Шаламов, зато директор Селезнев возмущался, что вокруг этого поэта «развели шум», «печатают его», «дали премию», «являются какие-то юнцы с магнитофонами» и «уже звонил Евтушенко». Но самое главное — «товарищи из ГБ интересуются»...

Через три года по заключению медэкспертизы с диагнозом «старческое слабоумие» Варлама Шаламова переводят в интернат для психохроников. Как вспоминает Морозов, решение принималось «вне медицинской компетенции» и добиться его отмены было невозможно. Хватало других компетентных органов.

[VR]«А МОЖЕТ, ОН ТАКОЙ МЕРТВЕЦ, ЧТО НЕ ВОЗЬМЕТ ЗЕМЛЯ?»[/VR]

14 января 1982 года санитары, перевозившие Шаламова из дома престарелых в интернат, прикрутили его, одетого лишь в больничную пижаму, к носилкам и в ледяном кузове доставили на окраину Москвы. Там его сгрузили в нетопленом коридоре, поскольку все палаты были заняты, и в ожидании врача 74-летний человек, переживший за год до этого инсульт, пролежал прикрученным к носилкам почти сутки.

Он умер 17 января в палате на восемь человек, так и не получив за три дня никакой медицинской помощи. Врач указал причиной смерти двустороннюю крупозную пневмонию.

Его отпевали в Никольской церкви — в самом центре Москвы. Литургия закончилась, а гроб с телом все никак не привозили. Власти почему-то считали Шаламова опасным покойником и пытались предотвратить незапланированные акции. Трудно сказать, чего они боялись. Смерть писателя прошла практически незамеченной, не став для страны ни особым событием, ни тяжелой утратой.

Комментарии

Комментарий удален модератором

2014.12.10-21:46:

я поздно нашёл этот информат.

автору +++++++++++++++++++++++++++