Правоверие или Православие? К инициативе г-жи Мизулиной

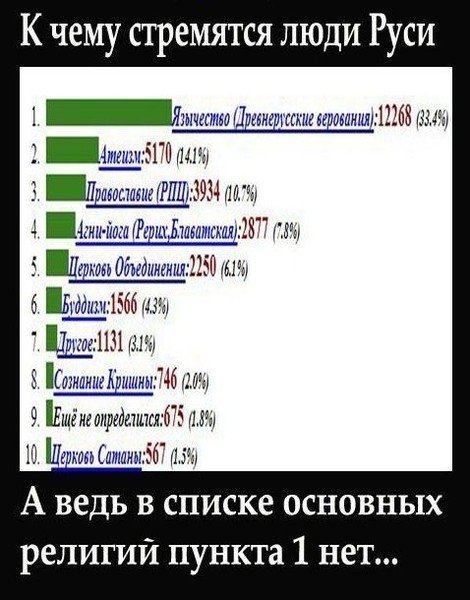

После распада Советского Союза и краха социалистического общества Церковь вступила в новую фазу своего развития – она не только восстановила свое положение в стране, но значительно его превысила. По сути, наряду со светской властью, Русская Православная Церковь (РПЦ) сегодня стала второй властью в России. Несмотря на то, что по Конституции Церковь у нас отделена от государства, она, как и в царский период, получает полную поддержку своих интересов на всех уровнях государственной власти – от самого маленького чиновника до президента страны. Более того, нынешнее положение РПЦ выгодно отличается от её статуса до 1917 года, когда она не имела самостоятельности и была подчинена высшему светскому руководителю государства – царю. Набрав за короткое время силу, она настолько осмелела, что впервые в истории русского государства заявила на своем соборе о возможности её неповиновения государственной власти (см. «Основы социальной концепции РПЦ»). Считая себя самой совершенной религиозной организаций не только среди всех Церквей мира, но и среди Церквей инославных, РПЦ не нашла ни времени, ни повода для признания того, что в её истории были не только ошибки, но и преступления, которые она должна расценивать как грехи, причем грехи тяжкие. А грехи, как следует из христианского вероучения, следует признавать, каяться в них и замаливать. И просить прощения. И не сколько у Бога (лучше не только у Христа, но у всей святой Троицы), сколько у народов России. К сожалению, руководство РПЦ и, прежде всего её патриарх в своей гордыне не видит за церковью никаких грехов и каяться за них не желает.

Сегодня РПЦ представляет себя как главную духовную силу нашего государства. Со своей стороны чиновники и депутаты, поддерживающие Церковь в её стремлении играть ведущую роль в духовной жизни общества, уверены, что она может поднять его мораль и, прежде всего, мораль подрастающего поколения. Именно по этому депутаты Госдумы поддержали внесение в преамбулу Конституции пункта о православии как основе национальной и культурной самобытности России. Из сообщения на сайте Госдумы следует, что идею предложила депутат Елена Мизулина.

«Присутствующие поддержали предложение депутата Елены Мизулиной о возможности внесения в преамбулу Конституции идеи о том, что православие является основой национальной и культурной самобытности России», — сообщается на сайте Госдумы в пятницу 22 ноября.

В заседании межфракционной депутатской группы в защиту христианских ценностей участвовали заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк, представители фракций, представители РПЦ, эксперты и общественные деятели. От РПЦ это глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, руководитель юридической службы Московского патриархата инокиня Ксения (Чернега), заместитель председателя синодального Миссионерского отдела игумен Серапион (Митько).

Мизулина имеет в виду обращение участников конференции «Триумф и крушение империи: уроки истории», приуроченной к 400-летию династии Романовых и прошедшей 10 ноября. На ней выступали министр культуры Владимир Мединский, президент Российского фонда культуры Никита Михалкови ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов).

«Так же, как законодательно закреплен государственный суверенитет Российской Федерации, мы призываем закрепить ее суверенитет духовный, признав в Конституции России особую роль православия. Конституционное закрепление духовного суверенитета позволит нашей стране сохранить национальную идентичность, государственную независимость и убережет от новых потрясений. Без этого шага никакие экономические успехи не гарантируют нашей Родине спокойствия и процветания. Пример крушения Российской империи в 1917 г. с беспощадной ясностью демонстрирует, что при духовном кризисе инвестиционный климат не поможет», — говорится в тексте обращения.

Смысл предложения Мизулиной состоял в том, чтобы дополнить Конституцию фразой о православных истоках русской культуры, сказал «Ведомостям» участник заседания, депутат-коммунист Сергей Гаврилов. «Это не моя точка зрения, это инициатива граждан, под которой сегодня стоит уже более 300 тысяч подписей», — сказала депутат.

Участники встречи согласились с тем, что такая дискуссия могла быть интересной, — положение обсуждалось при написании действующей Конституции, но включено не было. Вопросы соотнесения предложенного положения с действующим — о светском характере государства в России — не обсуждались, это вопрос к конституционалистам, отмечает Гаврилов.

Коммунисты одобряют идею напоминания в Конституции о христианских корнях русской культуры и о важной роли Русской православной церкви в истории, но выступают за сохранение светского характера государства, отметил собеседник «Ведомостей».

Давайте посмотрим на политический портрет г-жи Мизулиной и обратимся к Википедии.

Елена Борисовна Мизулина (род. 9 декабря1954, Буй, Костромская область, РСФСР, СССР) — российскийгосударственный и политический деятель, депутат Государственной думы РФ VI созываот партии «Справедливая Россия», председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Являлась депутатом Госдумы II, IIIи Vсозывов; состояла в КПСС, «Яблоке» и СПС. Доктор юридических наук(1992), профессор, заслуженный юрист РФ.

В последнее время известна как автор и соавтор резонансных инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную общественную реакцию и нередко сопровождающихся скандалами. Среди них борьба с гей-пропагандой, матом в сети, разводами и иностранными усыновителями российских сирот

Итак, из приведенных данных в Викепедии мы видим, что г-жа Мизулина, является человеком безпринципным, о чем говорит ее метание из одной партии в другую. Но здесь просматривается и ее полнейшая историческая безграмотность в истории России.

В связи с тем, что чиновники и депутаты плохо знают историю РПЦ, им следует знать, что моральный облик самой РПЦ весьма далек от совершенства и поэтому доверять ей окормление наших граждан и особенно воспитание наших детей было бы большой ошибкой.

Народ достаточно образно и хорошо отобразил в своем творчестве роль Православия в истории России. Достаточно только посмотреть на русские народные сказки. Возьмем для примера сказки времен Петра 1. Достаточно большой пласт этих сказок посвящен церковнослужителям, в которых они представлены в крайне негативном виде. Вот, например, сказка «Беззаботный монастырь», начинающаяся следующим образом:

«Жили в одном монастыре триста монахов да игумен. Монастырь был богатый, доходов много. И живут монахи припеваючи. Пьют, едят сладко, спят долго, а работы нет никакой.

Прослышал про беззаботное монастырское житье царь Петр Великий и задумался: «Как так? Весь наш народ и сам я все в трудах да в заботах, отдохнуть некогда. Ни днем, ни ночью покоя нет, а тут триста человек живут, как сыр в масле катаются. Пьют, едят сладко, спят долго. Ни заботы, ни работы не знают. Совсем ожирели на легких хлебах».

И не спроста народ называл сословие церковнослужителей «жеребячьим» - грубое ироничное прозвище духовенства

О каких Православных истоках она говорит? То, что она под истоками понимает РПЦ МП очевидно. Давайте поможем ей разобраться, а к Православной ли культуре принадлежит эта церковь?

Известно, что представительство РПЦ МП за рубежом имеют вывеску «Russian Orthodox Church» или в переводе на русский - «Русская ортодоксальная церковь». И никто не возмущается этим названием. Так почему же при внутреннем употреблении термин «Русская Ортодоксальная Церковь» встречается в штыки?

Давайте поймем, а что же означает в переводе на русский язык слово ὀρθοδοξία(ортодоксия).

ὀρθοδοξία — («правильное мнение», «прямое учение», «правоверие») это сложное слово, образованное из древнегреческих ὀρθός и δόξα имеющих следующие значения в порядке частоты и смыслов употребления.

ὀρθός, лаконичное ὀρσός

- прямо стоящий, вставший, поднявшийся: στῆ δ᾽ ὀ. Hom. он встал; (ὁ ἵππος) ἵσταται ὀ. Her. конь поднялся на дыбы; ὀρθαὶ τρίχες ἔσταν Hom. волосы встали дыбом; ὀρθὸν αἴρειν κάρα Aesch. (высоко) поднять голову; ὀρθὸν οὖς ἱστάναι Soph. настораживать ухо; ὀρθῶν ἑσταότων ἀγορή Hom. совещание, проведённое стоя; κλίμακες ὀρθότεραι προσερειδόμεναι Polyb. лестницы, слишком круто приставленные; κυρβασίαι ὀρθαί Her. прямые, т. е. высокие шапки; ὀρθὸν πόδα τιθέναι Aesch. величественно шествовать;

- прямолинейный, прямой (βέλος Aesch.; sc. ὁδός Arph.): ὀρθὴ γωνία Plat. прямой угол; ὀ. ἀντ᾽ ἠελίοιο τετραμμένος Hes. повернувшись прямо к солнцу, прямо против солнца; ἐξ ὀμμάτων ὀρθῶν и ὀρθοῖς ὄμμασιν Soph. глядя прямо, т. е. со спокойным взором;

- целый, исправный, неповреждённый, невредимый (ὀρθὸν ἀποδοῦναι или παραδοῦναί τι Thuc.): ὀρθὸν στῆσαί τινα Pind. сохранить (спасти) кого-л.;

- верный, правдивый, правильный, справедливый (ἀγγελία Pind.; μάρτυρες Aesch.): ἐξ ὀρθῆς φρενός Soph. от чистого сердца; ὀρθῷ λόγῳ Her. по правде говоря;

- истинный, подлинный, настоящий (πολιτείαι Arst.);

- твёрдый, непреклонный: ὀρθοὶ τὰς ψυχάς Plat. твёрдые духом;

- настороженный, возбуждённый, встревоженный, взволнованный (διὰ τὸν φόβον Diod.): ὀρθὴ καὶ περίφοβος ἦν ἡ πόλις Polyb. город был взволнован и перепуган — см. тж. ὀρθά, ὀρθή и ὀρθόν.

δόξα ἡ

- мнение, представление (ἀληθὴς καὶ ψευδής Arst.): ἐμὰν δόξαν Pind., δόξῃ ἐμῇ Soph., ὡς ἡ ἐμὴ δ. и κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν Plat. по моему мнению; αἱ κοιναὶ δόξαι Arst. общепринятые мнения; δόξαν τινὸς παρέχειν Xen. производить впечатление чего-л., внушать мысль о чём-л.; τὴν Σάμον ἠπιστέατο δόξῃ καὶ Ἡρακλέας στήλας ἴσον ἀπέχειν Her. они представляли себе, что Самос находится на таком же расстоянии (от них), что и Геракловы столпы;

- ожидание, чаяние, расчёт: παρὰ δόξαν Her., Plat.; против или сверх ожидания; ἀπὸ τῆς δόξης πεσέειν Her. обмануться в своих расчётах; οὐκ ἀπὸ δόξης Hom. не хуже, чем ожидалось, т. е. неплохой;

- плод воображения, видение, призрак (οὐκ εἰσὶ δόξαι Aesch.; φαντασίαι τε καὶ δόξαι Plat.; καί μοι καθ᾽ ὕπνον δ. τις παρίσταται Eur.);

- филос. мнение, мнимое знание (ἀντὶ δόξης ἀλήθειαν κτᾶσθαι Plat.; ἐπιστήμη καὶ δ. Arst.; ἡ δ. ἡ ψευδὴς συγκατάθεσίς ἐστιν Sext.);

- намерение, решение, замысел (δ. Ἀργείων κεῖται ποιεῖν τι Eur.);

- редко pl. слава, имя, репутация (δ. ἢ τιμή Plut.; δ. αἰσχρά Dem.): δόξαν ἔχειν τινός Eur. и ἐπί τινι Isocr. славиться чем-л.; δόξαν ποιεῖσθαι ἐπί τινι Polyb. и ἔν τινι Diod. прославиться чем-л.; δόξαν λαβεῖν Eur. стяжать себе славу; δόξαν εἶχον ἄμαχοι εἶναι Plat. они слыли непобедимыми; δόξαν ἀντὶ τοῦ ζῆν αἱρεῖσθαι Dem. ставить славу выше жизни; δόξαν ἔσχον ἐκ θεῶν γεγονέναι Plut. они считались потомками богов;

- блеск, сияние, яркость (ἄλλη δ. ἡλίου καὶ ἄλλη δ. σελήνης NT)

Если подходить чисто формально, то перевод ὀρθοδοξία как православие в значении правильно славить не может имеет место, т.к. δόξα в значении славить имело бы окончание «v»

Скорее, правильной перевод звучал бы как слава истинному.

Такой перевод применяется только для характеристики личных качеств человека, что видно из приведенных примеров.

Знающие люди мне скажут, что, в изданиях на церковно-славянском языке, сплошь и рядом используется термин Православие, применительно к христианской Вере. Но если смотреть внимательно, то обнаруживается, что все эти издания осуществлялись под присмотром Синода, который завершил правку церковно-славянских текстов, начатую Патриархом Никоном в 1650 – 1660 гг, или, если быть точнее, в 7 158 – 7168 летах Арсением Греком, под чьим руководством осуществлялась правка старых книг.

Арсений Грек — иеромонах, переводчик греческих и латинских книг и учитель греко-латинской школы.

Родился около 1610 годав еврейской семье, принявшей христианство, по одним источникам в Солуни, а по его собственным словам, в греческом городе Трикала.

По приглашению царя Алексея Михайловича, занялся было учительством, но вскоре одно обстоятельство неожиданно прервало его педагогическую деятельность. На обратном пути через Киев и Валахию патриарх Паисий узнал от тамошнего населения такие нелестные для репутации рекомендованного им русскому правительству грека отзывы, что счел своим долгом с дороги сообщить об этом в Москву.

«Еще да будет ведомо тебе, благочестивый царь, про Арсения, — доносил патриарх со слов малороссов и валахов, — что он… прежде был иноком и священником и сделался басурманом; потом бежал к ляхам и у них обратился в униата, — способен на всякое злое безделие: испытайте его добре и все это найдете…»

В свое оправдание Паисий писал:

«Я нашел его в Киеве и взял с собою, а он не мой старец. Я того про него не ведал…»

Донесение патриарха обратило на себя внимание царя. Князю Н. И. Одоевскому и думному дьяку М. Волошенинову велено было учинить допрос Арсению. Но он во всем запирался: «Католического сакрамента в Риме не принимал и не только в басурманстве, во и в униатстве не был». Энергично отрицая все обвинения, Арсений, торжественно заявил, что «буде кто уличит его в таком двойном отступничестве, тогда пусть царское величество велит снять с него шкуру: милости в том он, Арсений, у государя не просит». Однако, когда предубежденный против подсудимого письмом патриарха князь Одоевский пригрозил телесным осмотром, то Арсений сознался, что он действительно был обасурманен, неволею, но впоследствии принес покаяние янинскому митрополиту и был им помазан миром. Сосланный по суду в Соловки, он, в продолжении трех лет, проведенных там, всячески старался расположить в свою пользу монахов, которые отозвались о нём весьма одобрительно (типично жидовское поведение).

Помилованный царем, Арсений вернулся в Москву, где был обласкан патриархом Никоном, который отвел ему келию в собственном доме, поручил ему заведование патриаршею библиотекою и назначил справщиком и переводчиком богослужебных книг.

Так что и в этом деле мы должны «благодарить» евреев.

Существенный вклад в дело правки древних текстов внесло и «Русское Библейское Общество», закрытое императором Николаем I в 1826 году. В период с 1813 по 1826 год было издано и распространено свыше 500 тысяч экземпляров Нового и Ветхого Заветов на сорока одном языке, в том числе свыше 40 тысяч экземпляров Нового Завета на русском языке, которые распространялись среди неимущего населения России бесплатно. Именно после этого в сознании людей стало устойчиво закрепляться название веры как Православной.

Но вернемся к историческим документам.

Так в тексте «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона Киевского слово православие употреблено только один раз

То, что исходный текст подвергался правке в 17-ом веке видно из отметки (см. ниже).

но все исправить не удалось. А вот Правоверие в «Слове…» встречается неоднократно

а так же

Следует отметить, что «Слово….» дошло до нас только в рукописях XV и XVI веков. Причем, надо иметь ввиду, что 16 век по григорианскому календарю начался с (5 октября) 15 октября1582 года и конец 1-й трети его совпадает с началом проведения церковной реформы Никоном.

Так что, найти неправленые тексты не удастся? И здесь есть два пути:

1-й – искать древнеславянские тексты, хранившиеся в личных библиотеках дворянства и историков. По этой причине не подвергавшиеся цензурной правке;

2-й – искать в церковной литературе Старообрядцев, которые свято берегли и берегут древние священные тексты.

Посмотрим, что нам даст первый путь.

Ярчайшим образцом древнего церковно-славянского письма является «Изборник 1076 года» - памятник древнерусской церковной литературы, в основном он содержит тексты переводов с древне-греческого, но написан живым русским языком, что делает его не только памятником церковнославянского письма, но так же и памятником древнерусской литературы.

Интересна история его появления. Появился он в конце 18-го века и принадлежал историку М.М.Щербатову, после смерти которого, в 1771 году, его передали в Эрмитаж. Он неоднократно издавался различными издателями, претерпел множество переводов, но я использовал при своих изысканиях официальное издание «Изборника…» Института Русского языка Академии Наук СССР 1965 года, изданный издательством «Наука».

В этом издании, слово православный встречается только один раз на стр. 110 «Изборника»

Перевод, сделанный современными переводчиками выглядит так:

Перевод, сделанный современными переводчиками выглядит так:

«Не помыслил я на красоту чужую, не познал другой женщины, кроме матери вашей, да и ту, пока родила она вас, а потом уж ее не познал я, но советовались мы с ней обо всем с чистой совестью телесно и по Господней мудрости в чистоте соблюдались согласно православной вере;».

Складывается впечатление, что переводчик просто связал логически слова из «Изборника», добавив для связи свое, дабы получился смысловой образ перевода.

Более правильный перевод выглядел бы так:

«Не помыслил красоту чужую, не познал жену другую, разве матери вашей, и то пока вас родила и потом еще не познал ее, но советовался сам с чистой совестью телесной и о Господь мудрость сохранил сею по православной всякой вере»

Обратите внимание, что православная вера была не одна, а несколько, ибо сказано «православной всякой вере».

Из контекста приведенного фрагмента однозначно вытекает следующее:

Данный завет сохранен только по Господней мудрости, но он также есть благодаря этому и в других православных (не правоверных) верах.

Так в главе «Поучение богатым» читаем

Современный перевод выглядит так:

Поскольку иметь православную веру есть основание добрых дел, так от веры начинается слово к тебе, брат, ведь и ты просил с верой, а не с хитростью: знаю, …

И здесь мы видим точное указание, какая вера «есть основание добрых дел», ну а переводчик, как и всегда заменил Правоверную на Православную.

А вот еще

Но обратимся к источника Старообрядцев, которых современные безграмотные шелкоперы, а так же ученые историки называют Староверами, считая, что староверие и православие слова синонимы. Но это не так. Староверы – это те, кто исповедует старую (языческую) веру, а Старообрядцы – это те, которые совершают христианские обряды по старому чину.

Здесь я привел страницу из молитвы Староверов. Эта молитва так же есть и Четьи-Меньи.

Заметьте Вера не Православная, а Правоверная.

Еще одним свидетельством о Правоверии может служить письмо Максима Грека. Когда великий князь Василий III намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю "Главы поучительные к начальствующим правоверных", в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям.

Осталось только рассмотреть вопрос, с какого времени РПЦ МП стала называться Православной.

Еще во времена Алексея Михайловича церковь называлась не Православной. Так в своем письме Никону царь пишет:

«…а мати наша соборная и апостольская церкви вдовствует зело слесно и вельми сетует по женихе своем….»

Т.е. до раскола на Римскую и Византийскую Христова Церковь именовалась Единая Святая Вселенская / Кафолическая (в русском переводе "Соборная") и Апостольская Церковь, которая делилась на поместные Церкви: Иерусалимскую, Антиохийскую, Константинопольскую, Римскую, Александрийскую и т.п. церковь была Соборной и Апостольской. Именно это и имел ввиду государь, т.к. Восточная церковь считала, что католики отпали от Апостольского учения.

Обратимся к духовному регламенту Петра Первого :

«…А яко Христианский Государь, правоверия же и всякого в церкви Святой благочестия блюститель…»

Как мы видим даже в 18 веке Петра Первого называют Христианским государем, Правоверия и благочестия блюстителем. А вот о Православии в данном документе нет ни слова. Нет его и в изданиях Духовного Регламента 1776-1856 гг.

В Синодальный период не существовало единообразного (официально или юридически зафиксированного) наименования христианскойцерковной организации на территории России, и в разных источниках встречаются такие варианты, как то:

Православная кафолическая греко-российская церковь,

Российская Церковь,

Русская Церковь,

Российская Православная Церковь,

Российская Православная кафолическая Церковь,

Греко-Российская Церковь,

Православная Греко-российская Церковь,

Российская Восточно-православная Церковь,

в XVIIIвеке также и Российская Церковь греческого закона.

Во внутренних правительственных документах совокупность органов церковного управления в юрисдикции российского Святейшего Правительствующего Синода именовалась ведомством православного исповедания.

В документах Всероссийского церковного собора(1917—1918) церковь в России, как правило, уже именуется «Православная Российская Церковь».

Итак, подведем итог:

- Говорить о якобы 1000 летней истории Православия на Руси так же абсурдно, как говорить о том, что булки растут на деревьях

- До 17 века, если судить по документам, на Руси было Правоверие, а не Православие

- История Православия на Руси фактически началась с реформ Никона, внедрение в сознание людей названия «Православие» происходило уже после 1826 года (запрете Российского Библейского Общества)

- С полной уверенностью можно утверждать, что Православие в России насчитывает на сегодняшний момент немногим более 160 лет, а до этого оно называлось Правоверие.

А теперь давайте рассмотрим тезис «о христианских корнях русской культуры и о важной роли Русской православной церкви в истории».

Собственно этот тезис распадается на два:

1-й. О христианских корнях русской культуры;

2-й. О важной роли Русской православной церкви в истории.

О христианских корнях русской культуры.

Для начала, определимся с терминами.

Культура — обобщающее понятие для форм жизнедеятельности человека, созданных и создаваемых нами в процессе эволюции. Культура — это нравственные, моральные и материальные ценности, умения, знания, обычаи, традиции.

Традиция — набор представлений, обычаев, навыков и привычек практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих регуляторами общественных отношений

Именно обычаи народа, традиции, моральные и материальные ценности дохристианского периода уничтожались церковью без всяких сожалений, заменяя их Библейскими и как результат – нарушение связи поколений. Вспомним как это происходило во времена крестителя Руси кн.Владимире.

«….пославъ нача поимати оу нарочитоє чади . дѣти и даӕти нача на оученьє книжноє . мт҃ре же чадъ сихъ плакаху по нихъ . єще бо не бѧху сѧ оутвердили вѣрою . но акъı по мер̑твеци плакахсѧ»

[Полное собрание русских летописей. Том первый. Лавреньтевская летопись. АН СССР 1926-1928гг. стр.83 - 84]

Перевод на современный русский язык выглядит следующим образом:

«Посылал он отбирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых.»

По сути, народ в результате деятельности церкви на Руси оказался «генетически кастрированным», лишенным своих корней и постепенно деградировал. Именно об этом я писал в своей статье «Русь. Дары христианства» ( http://maxpark.com/community/43/content/1630508 или http://apfomin.livejournal.com/5301.html )

Собственно говорить о христианских корнях русской культуры, значит утверждать, что эта культура развивалась однобоко, она развивалась только в рамках христианских верований. Попутно уничтожалась древняя культура НаРода. Единственным письменным памятником языческой культуры, дошедшим до нас, является жемчужина русской письменной культуры - «Слово о полку Игореве», этот гимн древним славянским Богам. Да и то, сохранившегося совершенно случайно и объявленного сразу фальшивкой. Ну как же, ведь славяне получили светочь знаний только с принятием христианства на Руси. Как сказал Патриарх Кирилл:

«Православная церковь в своей истории, в своем придании, имеет замечательные имена. Это имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного Греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это – варвары…люди говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи. Принесли им свет христианской истины. И сделали что-то очень важное. Они стали говорить с этими варварами на их языке. Они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику, славянский язык."

В этой фразе «Это люди второго сорта. Это почти звери.» заключен главный подход церкви к культуре и традиции народа. Именно благодаря влиянию церкви, властью и церковью уничтожалась русское народное творчество. Так по указу царя Алексея Михайловича уничтожались русские народные инструменты, которые свозились возами на Красную площадь и там сжигались. Осуществлялись гонения на скоморохов, этих носителей русской традиции юмора сатиры. В общем, продолжать можно до безконечности.

В Библии описаны те, кто почитается святыми, в крайнем случае, о-о-чень уважаемыми людьми. О них снимаются художественныефильмы и писались и пишутся картины, они изображались на фресках христианских храмов. Они — пример для подражания!

Однако, лично мне подражать им совсем не хочется. От поведения библейских героев, от их нравственных и моральных ценностей, описанных в «святой» книге, волосы встают дыбом; ничего кроме отвращения у нормального человека они вызвать не могут.

Не может нормальный человек считать своей культурной традицией обман, разврат, насилие, ненависть, сутенёрство, зверские убийства, которыми изобилует Библия и которые, в силу этого, являются христианской культурной традицией.

Показателен и тот факт, что в Ветхом Завете, напечатанном убористым текстом на 1000 страницах, слово «честь» встречается только 19 раз, да и то, в основном в выражениях типа «оказать честь», «в честь кого-то». В смысле «человеческое достоинство» оно встречается только 1 раз, как и слово «совесть». Вдумайтесь по 1 разу на 1000 страниц «священных» текстов!

Практические знания и умения, которые используют люди в своей жизнедеятельности и, которые передаются из поколения в поколение, тоже является частью культурной традиции.

В Библии подробно рассказывается история жизни целых поколений, так называемых, «праотцев» — тех, кто считается прародителями современных иудеев.

Другими словами, там описано, как они добывали себе «хлеб насущный», что они делали для того, чтобы устроиться в жизни, скажем так, покомфортней. И снова Библия неприятно поражает: там абсолютно нет никакого даже намёка на то, чтобы вдохновить человека на созидательный труд.

Укради, обмани, отними – вот такие методы, описанные обыденным языком, как само собой разумеющееся, предлагаются в Библии, чтобы получить «хлеб с маслом и икрой». Вот такие практические знания и умения описаны в Библии.

В качестве великих людей — примеров для подражания на многие века, там выступают обманщики, воры, насильники и убийцы. В качестве высоких нравственных и моральных принципов, авторитетно провозглашённых в священной книге христиан, указаны хитрость, лживость, лжесвидетельство, клевета, предательство, казнокрадство, коррупция, животная злоба, жестокость, расовая нетерпимость и т.д.

В качестве знаний и умений – невежество, паразитизм, откровенное враньё, хитрость, беспринципность, подлость…

Вот такая получается у «православных» христиан культурная традиция. Кратко суммируя всё, что даёт нам Библия в этом плане, можно с большим сожалением констатировать, что ни о какой культурной традиции в ней вообще нет и речи.

О важной роли Русской православной церкви в истории

Отрицать важную роль Русской Православной церкви в истории думаю беЗсмысленно, надо только посмотреть - а какова эта роль.

Я не буду залезать во времена отдаленные, а ограничусь только периодом начиная с 15 - го века.

Именно при поддержке церкви народ, не знавший рабства в свое истории, был погружен в жесточайшее по своим проявлениям рабство, которого не знала «просвещенная» Европа. Достаточно вспомнить роман «Дубровский». Именно церковь являлась главным рабовладельцем на Руси.

Русское духовенство никогда не жалело и не защищало крепостных. Наоборот, оно внушало, что крепостное право от бога! Ведь это было выгодно и церкви, хотя бы потому, что сотни тысяч крестьян были крепостными монастырей и духовенства.

Тяжелым беспросветным рабством давило крепостничество на русскую землю. Крестьяне не только были обязаны работать на помещиков, на церковь и на царское правительство, они были рабами своего господина и телом и душой. В то время богатство человека измерялось числом душ, которыми он владел. «Души» означали крепостных мужчин, а женщины и дети в счет не шли. Богатым человеком считался помещик, владевший несколькими сотнями, а то и тысячами душ. Господин имел право наказывать плетью и даже убивать своих крестьян. Он мог обменивать их, как вещи, проигрывать в карты и продавать, причем разлучал жену с мужем, мать с детьми, жениха с невестой. Продавали и обменивали людей наравне с домашним скотом и вещами.

РПЦ наряду с помещиками была против отмены крепостного права. Митрополит Московский Филарет на Библии доказывал царю, что Рабство ( Крепостное Право) соответствует святому писанию. Но Царь поступил иначе. По стечению обстоятельств именно Митрополит Филарет готовил документ в поддержку отмены крепостного права.

Огромное влияние церкви отразилось и на развитии отечественной науки.

Представители современной православной церкви пытаются скрыть реакционную деятельность православия и его борьбу против просвещения и науки. Защитники православия утверждают, что гонения против науки, если они и были, то носили случайный характер и что православная церковь никогда не отрицала необходимость и пользу науки.

В действительности же, православная церковь неизменно враждебно относилась к науке, была инициатором травли наиболее талантливых ее представителей. Достаточно вспомнить М.В.Ломоносова. К сожалению, в условиях радикализации современного общества, некоторые ортодоксы от христианства даже сейчас требуют запретить преподавание астрономии в средних школах, т.к. астрономия противоречит описанному в Библии мироустройству.

Для усиления влияния духовного ведомства на просвещение в марте 1797 г. была создана специальная московская духовная цензура, состоявшая исключительно из представителей духовного ведомства и подчиненная непосредственно синоду. Цензоры от духовного ведомства назначались и в первые типографии. В типографии Сухопутного шляхетного корпуса, организованной в 1757 г., цензор иеромонах корпуса просматривал даже такие сочинения, как «Строевой устав пехотного полка», «Берг — привилегии и регламент» (1762 г.).

Академия наук с самого начала своей деятельности находилась под бдительным контролем синода. Цензоры, назначенные синодом, проверяли издававшиеся Академией сочинения, выискивая в них места, «сумнительные и противные христианским законам, правительству и добронравию».

Екатерина П - поборница «просвещения» вместе с духовным ведомством крайне враждебно относилась к просветительской деятельности прогрессивных мыслителей своей эпохи. Екатерина П и духовное ведомство ополчились против замечательного русского просветителя H. И. Новикова, который, по словам В. Ключевского, «создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению».

Объединив вокруг своей типографии ученых, литераторов, студентов, переводчиков, Новиков за короткий период издал большое число книг по всем отраслям знания. Среди лих были произведения Вольтера, Даламбера, Руссо. Из отечественной литературы им издан Херасков, Сумароков, Кантемир, по русской истории — 20 томов «Древней русской вифлиофики», «Деяния Петра Великого» в 12 томах И. И. Голикова; по истории литературы — «Новое и полное издание русских песен», собранное Чулковым и Поповым. Особое значение Новиков придавал изданию литературы для народа, учебных пособий, детской литературы. Новиков наладил также сбыт книг. Его книги (за 1779-1792 гг. было издано 893 названия) проникали в самые глухие места России.

Книгоиздательская и просветительская деятельность Новикова вызвала подозрение и недовольство духовенства, тем более, что в некоторых книгах, изданных Новиковым, содержалась критика религиозного фанатизма и суеверий, встречались выпады против клерикализма, пропагандировались достижения передовой науки. Новиков способствовал просвещению народа, что было ненавистно духовенству.

Протоиерей московского Архангельского собора Петр Алексеев, известный мракобес, исповедник Пугачева и его сподвижников перед казнью, первый донес на Новикова в 1785 г. духовнику Екатерины II Панфилову.

В современной России за время президентства Путина РПЦ заметно укрепила свои позиции во власти. Но жертвой этого стала культура и прежде всего музеи. В соседней Рязанской области полкремля отобрали церковники. Музейщики бились до последнего. Все закончилось увольнением директора.

Недавно РПЦ передали Троице-Сергиеву лавру. Там также уволили директора Государственного исторического музея Александра Шкурко, руководившего учреждением с 1992 года.

И это далеко не полный перечень сфер влияния Православной церкви на отечественную историю.

Причины активизации РПЦ понятны – в последнее время церковь стала интенсивно терять паству и с помощью таких инициатив она пытается через систему образования окормит молодежь, внушив ей основы христианской морали, но понятны и причины поддержки власти. Живя в условиях отсутствия государственной идеологии, все попытки создания которой заканчиваются провалом, власть делает ставку на РПЦ, надеясь, что идеологические основы христианства восполнят зияющую дыру в идеологическом обеспечении своей власти. Опоздали господа, это прошло бы в 90-е годы на волне подъема влияния РПЦ, но в условиях заката влияния РПЦ на массы это уже беЗсмысленно.

Комментарии

А то уже обрыдло - всякое Правоверие - на муслимский мотив!

Кругом с ножиками шляются!

Перевод слова orthodox - православный. Проверте.

А как звучит девичья фамилия Апресяна? Не Рабинович какой -нить?

Как например "оставить долги" и "простить грехи" в Отче наш...

Мне один ортодокс доказывал, что по отношению к исламу надо применять это понятие, как правоверный, а к христианам только как православный.

росичи подняли такую бучу и бунты, что христианство опять осталось правоверным. После Петра Первого тоже называли царём правоверным ... В 1943 г. сталинская банда недоумков назвала РПЦ в наглую или по своей тупизне православной и с того времени она так и называется сегодня, хотя суть её иудо-христианская так и осталась правоверной !"И не введи нас во искушение." -

Этим мы просим, чтобы мы были свободны от искушений, приходящих от МИРА, ПЛОТИ и от ЕРИТИКОВ, гонящих Церковь и прельщающих наши души лживыми учениями и другими способами.

Железная логика. Да, иудей не православный и не ортодоксальный. Правильно.

Дальше, продолжу Ваш (не мой и не наш) ряд логических выводов - "тогда почему мусульмане стали правоверными", "тогда почему зеленое стало зеленым".

Что это?

Отче наш, иже еси на небесех,

да святится имя твоё,

да приидет царствие твоё,

да будет воля твоя

яко на небеси и на земли,

хлеб наш насущный даждь нам днесь,

и остави нам долги наши,

яко же мы оставляем должником нашим,

и не введи нас в напасть,

но избави нас от лукаваго.

Яко твоё есть царство и сила, и слава

Отца и сына и святого духа

и ныне и присно и во веки веков.

Аминь

В чём разница? А разные секты по разному переводят...

В доромановских переводах было: "- и не введи нас в напасть"

А с 17 века стало: "- и не введи нас в искушение"

По- моему смысл изменился...

------------------

А разве непонятно? Всяк кулик своё болото хвалит...Все "правоверные", и христиане, и мусульмане, и иудеи...Все "правильно верят".

А про мою логику...

Вы, думаю, слышали такое словосочетание "ортодоксальный иудей"...Если теперь следовать вашей логике, то это православный иудей ))) А вот такое сочетание вам явно не встречалось...Так что увы и ах, вы, христиане такие же православные, как и иудеи (уточню, люди иудейского вероисповедания).

---------------

По-моему тоже, причём кардинально.

Очень показательны такие слова

"И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас..."(Второзаконие 28:63)

Или вот

«Ложь сделали мы своим укрытием (бастионом)»

Библия, (Исайя, гл. 28:15).

А теперь вам такой вопрос, КТО может радоваться истребляя и погубляя? И ЧЬЁ оружие ложь?

Успехов вам в попытках разобраться где бог, а где сатана ;-)

Надо ей переслать бы.

*

" искать древнеславянские тексты,.." таких нет, есть церковно-славянские; древнерусские..

Хотелось бы увидеть от Вас примеры заступничества церкви. Она никогда в своей истории не была заступницей или как раньше говорили печальницей Земли Русской, она была только утешительницей.

Каким боком церковь вы спрашиваете? А таким, что если упоминание о роли Православия будет в преамбуле Конституции, то коснется всех.

"Все верования и религия-это массовый шизофренический психоз"(З.Фрейд)

"Вера-разновидность УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ"(В.Игнатьев)

"Кто проповедь прочесть желает людям,

Тот жрать не должен слаще,чем они".(А.С.Пушкин)

Кто такой "активист группы православной молодежи Андрей Баринов"? Вы не пытались выяснить? Все это просто фейк. Для таких как вы, простоватых. Вы ,кстати, знаете, что Н. Коперник был монахом ?

В течение почти двух тысячелетий большая часть человечества считает, что Иисус Христос был реальным историческим лицом — человеком, который обладал исключительными чертами характера, силой над природой и мог повести за собой людей. Но сегодня некоторые отрицают его существование.

Аргументы против существования Иисус Христа, известные под названием “Теории о мифе Иисуса Христа”, возникли через семнадцать столетий после жизни Христа в Иудее.

Эллен Джонсон, президент Организации американских атеистов, так резюмировала взгляд приверженцев теории о мифе Иисуса Христа в передаче Larry King Live телеканала CNN:

Реальность такова, что нет ни капли нерелигиозных доказательств в пользу того, что Иисус Христос когда-либо жил. Иисус Христос – собирательный из многих других богов образ… происхождение и смерть которых подобны происхождению и смерти мифологического Иисуса Христа”

Ошеломленный телеведущий спросил: “Значит, вы не верите, что Иисус Христос жил на самом деле?”

Ларри Кинг, ведущий телепередачи, немедленно попросил рекламную паузу. И международная телеаудитория осталась без ответа.

В начале своей литературной карьеры в Оксфорде исследователь К. С. Льюис также считал Иисуса Христа мифом, выдумкой, как и многие другие религии.

Спустя много лет, он как-то сидел в Оксфорде у камина вместе со своим приятелем, которого называл “самым матерым атеистом, каких мне приходилось знать » Неожиданно его приятель выпалил: «Доказательства исторической достоверности Евангелия выглядели на удивление вескими …похоже, что описываемые в них события все-таки, наверное, имели место.»

Льюис был поражен. Замечание друга о существовании реальных доказательств жизни Иисуса Христа подтолкнуло его на то, чтобы самому начать искать правду. Свой поиск правды об Иисусе Христе он описал в книге “Просто христианство” (Mere Christianity).

http://y-jesus.org/russian/wwrj/1-jesus-real-person/

«В Евангелии (если его прочитать внимательно) говориться как минимум о двух Христах. Иначе противоречия этой книги невозможно объяснить.

Первый, Иисус -пророк, действительно жил около 2000 лет назад, имел довольно радикальные взгляды для иудеев того времени, за что и поплатился смертью на кресте. Второй Христос (мессия) жил в XI веке и был послан в Византию волхвами наставить на путь истинный уже римско-греческую церковь вкупе, конечно же, с иудеями. Именно всё, что касается Понтия Пилата, Марии Магдалины, апостолов и святого воскресения, как раз и относится к событиям 1086-го года в Константинополе.

Этот второй Христос был очень мощным ведическим проповедником (как и его жена Магдалина), и многое он сумел внедрить со своей "командой" в головы тогдашних правителей греко-римской империи. Но результат был обратным. Эти жрецы "модернизированного" египетско-иудейского культа Озириса-Яхве поняли, что для того, чтобы обратить в свою веру всю православную ведическую Европу, надо еще раз "модернизировать" Евангелие (первый раз Евангелие "подправлял" император Константин I в IV веке).

http://stihi.ru/2010/11/29/6400

А дальше, если интересно, читайте-

Христианизация Руси – новая попытка

http://maxpark.com/community/947/content/2366149

Христианизация Руси или Drang nach Osten продолжается демократическими способами и на Украине -

КРЕСТНЫЙ ХОД ИДЕТ И АД ТРЕПЕЩЕТ! ОБРАЩЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН УКРАИНЫ (ФОТО, ВИДЕО)

http://3rm.info/41373-krestnyy-hod-idet-i-ad-trepeschet-obrascheniya-pravoslavnyh-hristian-ukrainy.html

«Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его.

Все христианские церкви всегда признавали, что все люди, неравные по своей учености и уму, -- умные и глупые, -- равны перед Богом, что всем доступна Божеская истина. Христос сказал даже, что воля Бога в том, что немудрым открывается то, что скрыто от мудрых.

Не все могут быть посвящены в глубочайшие тайны догматики, гомилетики, патристики, литургики, герменевтики, апологетики др., но все могут и должны понять то, что Христос говорил всем миллионам простых, немудрых, живших и живущих людей. Так вот то самое, что Христос сказал всем этим простым людям, не имевшим еще возможности обращаться за разъяснениями его учения к Павлу, Клименту, Златоусту и другим, это самое я не понимал прежде, а теперь понял; и это самое хочу сказать всем.»

Л.Н.Толстой

«В чем моя вера?»

«Он критиковал церковное учение, согласно которому «жизнь, какая есть здесь, на земле, со всеми её радостями, красотами, со всею борьбой разума против тьмы, — жизнь всех людей, живших до меня, вся моя жизнь с моей внутренней борьбой и победами разума есть жизнь не истинная, а жизнь павшая, безнадежно испорченная; жизнь же истинная, безгрешная — в вере, то есть в воображении, то есть в сумасшествии». Лев Толстой был не согласен с учением церкви о том, что человек от своего рождения, по своей сущности является порочным и грешным, так как, по его мнению, такое учение «под корень подсекает все, что есть лучшего в природе человека». Видя, как церковь быстро утрачивала своё влияние на народ, писатель, по мнению К. Н. Ломунова пришёл к выводу: «Всё живое — независимо от церкви»[70].

В феврале 1901 года Синод окончательно склонился к мысли о публичном осуждении Толстого и о объявлении его находящимся вне церкви.

«Я не хочу быть христианином, как не советовал и не хотел бы, чтобы были браманисты, буддисты, конфуционисты, таосисты, магометане и другие. Мы все должны найти, каждый в своей вере, то, что общее всем, и, отказавшись от исключительного, своего, держаться того, что обще»[65].

В марте 2009 года Владимир Толстой выразил своё мнение о значении синодального акта: «Я изучал документы, читал газеты того времени, знакомился с материалами общественных дискуссий вокруг отлучения. И у меня возникло ощущение, что этот акт дал сигнал к тотальному расколу российского общества. Раскололись и царствующая семья, и высшая аристократия, и поместное дворянство, и интеллигенция, и разночинские слои, и простой люд. Трещина прошла по телу всего русского, российского народа»[78].

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

каждая из 30000 христианских сект считает подлинной только себя.

«Я не хочу быть христианином, как не советовал и не хотел бы, чтобы были браманисты, буддисты, конфуционисты, таосисты, магометане и другие. Мы все должны найти, каждый в своей вере, то, что общее всем, и, отказавшись от исключительного, своего, держаться того, что обще»-

Он против, чтобы разделяли, стравливали и властвовали таким образом власть имущие.

«ВСЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ И ПРОЧИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДЛЕЖАТ УНИЧТОЖЕНИЮ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО.»-как это было в средневековье.

http://victoriarossi.livejournal.com/1368547.html

http://www.pravo-slavie.ru/

«Россия может быть только сама собой,

и всякое вхождение в «западную цивилизацию»

(или «восточную») для неё означает самоликвидацию».

НАДО МЕНЯТЬ СИСТЕМУ, а не заниматься её косметическим ремонтом

Тут я всеми конечностями "ЗА"!

.

"Путята крестил мечом, а Добрыня огнем"

http://www.slavianin.ru/ 1. Русь крестили огнём и мечом. 2. Русскому народу насильственно навязана чуждая религия - христианство. 3. Христиане уничтожали славянские капища, требища, светилища. 4. Уничтожение сословия российских свещеннослужителей, Волхвов. 5. Уничтожение древних книг -- Ведического писания. 6. Запрет изучения руницы и др. Видов русской письменности. 7. Подмена руницы простейшей письменностью кирилла и мефодия. 8. Христианство отвергает и скрывает прошлое руси до её крещения. 9. Введение на руси крепостного рабство русского народа. 10. Введение ветхозаветного ростовщичества -- ссудного процента. 11. Замалчивание христианами вреда технократической цивилизации. 12. Спаивание Русского Народа, причастия с детского возраста. 13. Нравственное вырождение благодаря церковному воспитанию. 14. Уничтожение Ведической науки по рождению и воспитанию детей. 15. Крещение русских детей только еврейскими или греческими именами.

http://chudinov.ru/russkie-nadpisi-na-bogah-egipta-i-izrailya/ http://chudinov.ru/russkie-nadpisi-na-bogah-egipta-i-izrailya/ Существует в простонародье обыденное мнение, что мы запитанны от наследия великой египетской культуры, и мало кто знает что бо га Ра египтянам подкатили росы и пирамиды с их уникальными технологиями построили тоже наши предки из мастерской Макошь и Сварог ! А если наши построили им пирамиды, а евреи всю мифологию украли у египтян, то кто тогда сегодня евреи и иудо-христиане, если под каждой статуей и на камнях есть надписи Мастерская Макошь, Мастерская Сварога, Мастерская Мары...

Что в ней "нарыгано"? Можно конкретнее? Чего пустословить и языком зря трепать. Вы конкретно покажите место, стих...

«Когда умер тот муж, о котором я говорил раньше, то сказали его девушкам: «Кто умрет вместе с ним?» И ответила одна: «Я». Ее поручили двум девицам, чтобы они были с ней, куда бы она ни пошла – они даже мыли ей ноги своими руками. А девушка каждый день пила и пела, радуясь будущему.

Когда же наступил день, в который должны были сжечь покойника и девушку, они нарядили мертвеца в кафтан с золотыми пуговицами и парчовую шапку и отнесли на корабль, посадив на стеганый матрац и подперев подушками, а девицу его подняли к нему.

И я увидел, что она растерялась. Мужи стали бить палицами по щитам, чтобы не было слышно ее крика, потому что другие девушки перестали бы стремиться к смерти со своими господами.

Потом туда поднялось шесть человек из числа родственников ее хозяина, и все как один совокупились с девушкой в присутствии мертвеца.

Тогда ближайший родственник умершего взял палку и зажег ее от костра. Не прошло и часа, как корабль, девушка и ее господин превратились в пепел». Шокирующий отчет Ибн-Фадлана своему любопытному багдадскому халифу – на самом деле исключительно точный документ..

Врёшь всё и твои изТорыки тоже, это 100% подделка ваших фашистов аврамистов ... не было в то время у русов ни господя вашего, ни государства, ни господ, вы врёте, так хоть бы лексику подбирали правильную к своим подделкам !

Ибн Фадлан

(IX—X век.)

? "Я не видел людей более совершенных, чем русы"

На Вы общались только с врагом !

В добре и Прави жили земляне ,

Но злоба рептилий убила наш Кон !

Нас так учил князь наш Святослав, ну. поскольку ты еврей или враг, то с тобой, пёс, тогда на Вы !

Извиняюсь, что в вас не увидел хама и еврея русофоба !Россия в кривых зеркалах

Том 1. От русов звёздных до осквернённых русских

http://www.levashov.info/books.html

Может чего- нибудь поймёшь – прямолинейный как сибирский валенок, ты наш.

Выучил пару славянских слов и лепишь их к месту и не к месту.Ты меня понял? Держи себя в руках? Ещё раз спрашиваю , ты меня понял?

«Въдьма - въдующая мать,»-да, что ты говоришь, а я и не знал, - потрясающе,молокосос!!!

http://www.youtube.com/watch?v=tMOPyToq_aE

ЕВРЕИ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ !

http://www.youtube.com/watch?v=Ux16HEKbLMc

Жириновский говорит о каких-то резервациях для русских, чего-нибудь слышал такое.

Историк говоришь, это хорошо. А я танкист- бывший, правда. Я вспомнил, что Николай Левашов в 2010 году организовал круглый стол, где говорил о геноциде русского народа. Правда, сам он не историк и в его команде не было танкистов. Давай организуем круглый стол в Кремле, как Левашов, Жириновский предоставит помещение, а ты там выступишь, покажешь свои картинки, ты ведь блогер с большим стажем, можно будет сказать “караул устал!”, а потом предоставим слово танкистам, как в 1993 году,- у них то же есть что сказать, веские аргументы имеются. А то мы тут в Гайдпарке трепемся только, ругаемся. Да, и пригласи Ломай-носы и побольше… И поторопись, а то время не ждёт. Евреи слов на ветер не бросают…

«Поскольку некоторые из нас молились солнцу, а не Иегове (Иезекиль 5:16), то Иегова вооружил сброд против невинных людей и приказал им: «Убейте ровно стар и млад, девочек и мальчиков, разграбьте дома и наполните дворы трупами. Вперёд! И они пошли, и вырезали город Иерусалим». (Иез.9:4). Резня продолжалась, пока Иезекиль не упал лицом к земле и не вскричал: «Господь Бог, почему ты истребляешь остаток людей Израиля, изливая свою ярость на Иерусалим!»(Иез.9:5-11). Но Иегова продолжал и сказал, что «Мои глаза не пощадят, и я не услышу их». И тот же самый бог сказал Моисею: «Сними со всех головы и повесь их перед господом напротив солнца, чтобы ярость господня отвернулась от Израиля» (Числа 25:14). Затем Иегова сказал: «Оставьте меня одного, чтобы ярость могла излиться на них, и чтобы я поглотил их». И Моисей спрашивал Иегову: «Отверни свою ярость, раскайся в ярости на своих людей!» (Исход32:10). Но Иегова продолжал: «Я вылью свою ярость на них как воду, и я накажу весь мир за их грехи». –

Свод законов, который якобы был нашей славой, содержал худшие из возможных заповедей, которые являются проклятием Иудаизма(Исх. 22:29).Иегова командует евреям: «СВОЕГО ПЕРВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА ВЫ ДОЛЖНЫ ОТДАТЬ МНЕ», «Также вы должны отдать перворождённых с каждого помёта и в случае коров и овец». Всё это сжигалось на кострище, который полыхал и днём и ночью.

Жертвоприношения своих маленьких детей у евреев, было каждодневным, обычным пожертвованием кровожадному Богу Иегове. Каждый день стояли очереди людей на сожжение своих собственных младенцев.

«Наш бог – это бог войны, – сказал Моисей. Иегова разбил сирийцев посредством махинаций пророка Елисея. Затем Иегова разбил силы Сеннакариба, послав своего ангела, и убил сто сорок тысяч солдат неприятеля за одну ночь! Иегова запретил выказывание жалости к коренным народам страны, где живут евреи.

Евреями всегда практиковалась белая и чёрная магия – уж очень велико их желание манипулировать всеми, и в том числе даже Богами. Вследствие этого, евреи справедливо считаются людьми, напускающими порчу, смерть и вообще добра от них не жди. Они всегда занимались если не чёрной магией, то тёмными делами, будучи колдунами, прорицателями, целителями, шулерами, алхимиками. Сейчас ещё психиатрами, синоптиками, страховыми агентами, журналистами, писателями, режиссёрами, дизайнерами, компьютерными хакерами и устроителями общественного мнения и конкурсов красоты.

Исайя кричал на них: «Подойдите сюда ближе, вы, ведьмины дети, семя изменников и проституток» (Исайя57:3) : «Покайтесь и будите спасены».

Мы предвзяты во всех своих начинаниях. Изоляционизм – это наш образ жизни. Желание Власти в политике и в торговле – это наше второе Я.

Мы должны снять свою иудейскую паранджу и взглянуть на мир открытыми глазами. РАЗУМ – это как парашют, он работает только когда его удалось открыть, а иначе мы разобьёмся!

ЗИМАН А. Н. «Иудаизм без маски» США 1950 г.

http://okupacii.net/ziman-a-n.html

ГЕНЕРАЛ К.П.ПЕТРОВ - ОККУПАЦИЯ РОССИИ; АРМИЯ; ПЛАН АЛЛЕНА ДАЛЛЕСА

http://www.youtube.com/watch?v=5R-h_TbIamg

Оккупация СССР! Хабарова Татьяна Михайловна

http://www.youtube.com/watch?v=957fvL_LraU&feature=youtu.be

Т.Хабарова - Почему появился Евгений Федоров

http://www.youtube.com/watch?v=RXRemMxCewU

Разберись там с ними - на тебя вся надежда...

Сенсация! Вот кто такой Путин! Генерал Петров о роли России, Сталина и Путина в мировой истории

http://www.youtube.com/watch?v=6VyfrsgM2w8

«Vous encore, mon général? Anyway, I have no patience to watch this. I want to see the President during interviews. I tell you who President Putin is. In two words, not in 13 minutes: He is the leader who prevents WWIII. He is peace. You can use my words of respect for him. And it is the truth. Au revoir!»

И не пиши того, о чём не въдаешь, а объединяться с евреями ... мы уже с ними "объединились" в 988 лето и что из этого вышло ?А мы им в их рыло нашу правду и чистоту

И с полной увереностью можно утверждать, что Российской Федерации насчитывается 22 года, а до этого оно называлось РСФСР, Россия, Русь.

Это же выражение "крестьянская веры" использовано в "Задонщине".

Православие (калька с греч. ὀρθοδοξία буквально «правильное суждение», «правильное учение» или «правильное сла́вление»; греч. ὀρθός («прямой», «правильный») +δόξα («мнение», «слава»)) – истинное учение о познании Бога.

Под Православием христиане понимают чистое, целостное и неискаженное христианское учение, отраженное в церковных догматах.

"Православие в прямом смысле слова есть отличие от ложного правильное (правое) вероучение.

Заметьте о славлении кого то нет и речи, да и никого не славите Вы, христиане. Складывается впечатление, что статью вы читали по диагонали, ибо в ней я рассмотрел все варианты возможного перевода с древнегреческого. Что касается понимания, то вы забыли добавить - современные христиане. Есть старая истина - на лжи не построить правды, ибо ничего кроме лжи не получится и это строение обречено на вымирание. Именно это мы и наблюдаем с РПЦ. Она вымирает, отсюда и потуги к выживанию любой ценой с привлечением власти.

Я, думаю, у Вас не достаточно знаний об основах христианского учения. Основы веры, установленные на первых Вселенских Соборах , Православная Церковь никогда не изменяла. Это просто проверить.

Всего Вам доброго. Храни Вас Господь.

1 - если мать еврейка, то дети евреи по галахе 2 - если еврей отец,то сыновья евреи по генетическому маркеру от Авраама, Исаака, Израиля...

Впрочем, это не моя забота: мне с моим гойским рылом нечего в эту свару лезть...

***остаться без кормушки убоялись? *** - конечно боятся...

21 И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и

Сидонские.

22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему:

помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.

23 Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив,

просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.

24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома

Израилева.

25 А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги

мне.

26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить

псам.

27 Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые

падают со стола господ их.

28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя;

да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.

Евангелие от Матфея гл.15 )

А (“все царства мира и славу их… все это дам тебе, если падши поклонишься мне”. – Мф. 4:8-9).-сказал евреям их племенной божок

***не все люди - люди,*** - да, поэтому и нужен эталон для идентификации...

http://www.youtube.com/watch?v=VabKCIGvosA

КНИГА ЗВЕРЯ

или

О ЧЁМ МОЛЧАТ ХРИСТИАНСКИЕ ПАСТЫРИ

Нам христианские пастыри говорят, что чтобы понять Библию надо читать с Нового Завета, что Бог есть любовь и т.д. Но не зная начала, не будет понят правильно и конец. И, читая Ветхий Завет ,перед нами открывается то, что у библейского бога странная "любовь". Первое, что кидается в глаза - это патологическая "любовь" к кровавым жертвам, уничтожению разных народов и прочие мерзости. Откуда это взялось у библейского бога, если Он есть Совершенство и Любовь? Давайте во всём по порядку разберёмся:

http://energodar.net/black/hristianstvo/kniga_zverya.html

http://nssukr.com/bibl/priznaki/evrei1.html

С сожалением приходится констатировать, что Русский народ, в своей массе, не в состоянии чётко определить для себя, кого считать русским, а кого нет. Досадно также, что даже среди русских националистов, безусловно желающих помочь Русскому народу в борьбе за выживание, находятся и евреи, присутствие которых русские националисты и не подозревают.

http://www.youtube.com/watch?v=ZRf_TzwUti4

Как отличить еврея от славянина.

http://www.youtube.com/watch?v=n0X1S_fTit0

Бессмысленно воевать с Церковью Божией, ибо то, что Бог создал, вам никогда не одолеть... Церковь стоит более 2000 лет по слову Христа: "на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее" (Мф.16:18). Чего же вы усиливаетесь одолеть то, что Сам Бог создал? То, что Бог создал, того никому не разрушить. И что Он разрушил, того никому не восстановить...

Разве не видите, что как только церкви Божии стали восстанавливать и отстраивать, то Божия благодать к нам вернулась? Господь снова благословил нас, которые стали возвращаться к Нему, после той вражды с Ним...

5 Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите;

6 а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; Мф 15:24

Ев. от Матфея 15

24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.

Так вы славянин или овца дома Израилева?

1. Где Вы видели в моей статье нападки на Христа?

2. То, что произошло с церковью после революции во многом вина самой церкви. У народа еще осталась в памяти время крепостного права. Сразу после февральской революции церковь фактически предала помазанника Божьего - царя. Что касается церкви Христовой, то очень хорошо написал Л.Н.Толстой в своем письме Синоду, назвав ее не Христианством, а паулианством. И он трижды прав, ибо по сути она построена благодаря Павлу на основе пророчества Исайи.

3. Приведите хотя бы один пример, в котром Христос называл себя Богом. Да, сыном Бога называл, но только в духовном плане.

*** Божия благодать к нам вернулась? *** - к НАМ, это к кому?... и что такое эта благодать?

Комментарий удален модератором

34 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, (Лук. 12, 51.)

35 Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.

36 И враги человеку - домашние его. (Мих. 7, 6.)

37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; (Лук. 14, 26.)

Это называется самодурством и проявлением диктата. И всё это Иисус.

СУЩИЙ сущая, сущее. 1. Имеющийся, существующий

Cловарь синонимов Н. Абрамова

Настоящий , действительный, завзятый, заведомый, законченный, закоренелый, закоснелый, записной, заправский, заядлый, истинный, истовый, истый, прямой, неподдельный, непритворный, отъявленный, подлинный, самый, сущий, форменный, чистый, чистокровный, автентичный (отентичный), патентованный, законный, признанный, квалифицированный, очевидный, реальный, воплощенный, олицетворенный, конкретный, вещественный, предметный

Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой

СУЩИЙ, -ая, -ее. 1. Имеющийся, существующий (устар. высок.). Сохранитьвсе сущее (сущ.) на Земле. 2. первн. Истинный, самый настоящий.

А вот то, что он сын человеческий говорил неоднократно:

6 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле

прощать грехи, -- тогда говорит расслабленному: встань, возьми

постель твою, и иди в дом твой. /Мтф.9/

Почему неучи-апостолы пишут про Христа. А сам Христос (человек явно образованный) никаких записей не оставил?

Так и ныне - толкователей много, истины мало...

Посмотрите Иоанна 1:14 - "И Слово стало плотию...". Вот оно Боговоплощение. Бог принял на Себя нашу плоть, чтобы смертью этой плоти даровать нам ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ...

Сергей. Я опубликую заметку на своей страничке, на основе Евагнелия от Ионанна - "Кто есть Иисус Христос". Почитайте, обсудим. Вы многое понимаете НЕВЕРНО...

Хорошо. Я напишу заметку на своей страничке о Христе... Обсудим. Тут столько не напишешь... Я приведу доводы из Библии, а там и поговорим.

Значит славяне должны были наплевать на свих предков. Вот такие как вы и наплевали на историю своего народа. Потому мы и стали со слов попов людьми второго сорта и варварами.

Но это вы последователи иудеохристианства стали варварами и второсортными людьми, потому как христианство это и есть религия для второсортных людей. Христианин никогда не будет равным с богоизбранным иудеем.

Во-вторых, может поэтому из двенадцати назначенных учеников христиане приняли Евангелие только от двух. Видимо, что то не срослось.

А вот староверы сжигали себя вместе с детьми.

***Не все называющие себя "христианами", есть таковые..*** - это не Вам решать - или не знаете, кто первым в рай попал?

*** люди везде разные.*** - как могут быть разными те, которые созданы по образу одного и того же творца?

***У нас же речь идет о Боге и вероучении христианском..*** - говорить о том, чего нет, те. о боге, можно что угодно, а то, что называют вероучением христианским, судя по плодам - просто одно из средств оболванивания и геноцида не евреев.

А я то голову ломаю, откуда у тебя в голове вся эта ЧУШЬ?

Теперь понятно...

Я тоже конечно знаю, что "БОГА нет...".

Это даже в Библии написано. Прочитай Псалом 13::1...

Там прямо так и написано: "...Бога нет...".

Дарю эту "ценную" информацию БЕЗВОЗДМЕЗДНО, то есть ДАРОМ!

Теперь можешь даже на Библию ссылаться, как ДОКАЗАТЕЛЬСТВО небытия БОГА....

Неужели не знаете, что христиане вряд ли чем-то 2000 лет более успешно занимались, чем само и взаимоуничтожением и уничтожением других народов?

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

"Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие... Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят" (2 Пет.2,3).

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

2 - и если есть некий бог всевышний, то неужели есть и те, которые ниже?

Владимир Красно Солнышко. Этими словами народ выразил свое отношение к личности князя.

- Когда к нам пришли христиане, у них в руках, как они сказали, была святая книга, а у нас - наша Святая Земля. Теперь у нас в руках их книга, а у них - наша Земля.

Именно этими словами народ выразил своё отношение к тому, что совершил каган Владимир (Василий).

А насчёт грехов и защиты, так эти глупости оставьте для глупых.

Скажите, а как быть иудеям, ведь они Христа не признают богом? Что же иудеям заказана дорога в рай или "жизнь" на небесах?

Давайте договоримся о том, что вы не будете юзать по ушам своими проповедями, во всяком случае, в дискуссии со мной. Я уже давно вышел из того возраста, когда люди ещё по наивности верят в Деда Мороза.

Одни люди оставляют земные ценности ради небесных, другие наоборот. Кто-то из них проиграет... Или миллиарды христиан, проживших жизнь по заповедям Христа, или атеисты...

Если Христос не Бог, то христиане есть "жертвы" чудовищной манипуляции. Вместо того чтобы брать от жизни всё, они прожили скучную жизнь, исполняя заветы Бога. С точки зрения атеистов они жили зря. Но если Христос есть Бог, ситуация складывается ровно наоборот. Жертвами чудовищного обмана оказываются миллиарды атеистов. Отрицая Христа и Его заповеди, они проживают земную жизнь по заветам плоти. С точки зрения Библии, атеисты не просто теряют будущую вечную жизнь, они обрекают себя на вечные муки ада. Выбор за нами.

В светском обществе судят по делам, а не по вероисповеданию.

Христос, если он был, то жил две тысячи лет назад в то время, как человечество существует на Земле много дольше.

Постоянное упоминание не есть признак истиноости этого. Церковники, что бы как то обелить "крестителя" решили использовать это былинное прозвание, которое появилось в былинах задолго до рождения ублюдка!!

Миллионы и миллионы людей, не исповедующие никаких религий, живут и честнее и праведнее чем те-же христиане, регулярно грешащие и так же регулярно получающие отпущение грехов.

А уж что некоторые "святые отцы" вытворяют...

Впрочем, как говорится "каков поп-таков приход".

Второе рождение человек получает через Крещение. Христос сказал: "...кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" (Ин.3:5-6). Какой бы чловек. формально "хорошим" не был, за гранью жизни у него нет возможности войти в это Небесное Царство Божие...

Все материальные ценности, и слава людская - все это пустое...

Комментарий удален модератором

Ваши пастыри вам, своей пастве, лгут не стесняясь, а вы в упор не видите и видеть не хотите. )))) подумайте, КТО вас наставляет на "путь истинный", ежели вам не совсем ещё еврейские сказки ум застили...

Вся беда в том, что власть формирует высшее духовенство, а не, допустим, Совет Православных Старейшин, которого нет. А власть, известно из кого. Идёт спектакль, к которому народ причастен скрепами религии.

Кому Церковь не Мать, тому и Бог не Отец...

Верующий человек, никогда не станет религиозным ...А религиозный не понимает значение слова ВЪРА !

Нынешняя РПЦ - Ряженная Путинская Церковь ...

Я не согласен с фразой "Вера-разновидность УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ"

Правильно она должна звучать так

"Религия - разновидность УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ".

Ни одна религия не достойна понятия ВЪРА! И Вы полагаете ,что какой то придурок -поп имеет эти знания?

Но Бога же, "НЕТ"!!! Все это религиозные архаизмы и мракобесие, ограничивающее "полет" фантазии и желаний СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА...

Если Бога "НЕТ", то кто ВПРАВЕ определять понятие добра и зла? Почему кто-то должен ограничивать мое УДОВОЛЬСТВИЕ? Почему мне указывают, что есть добро? Все это люди ПРИДУМАЛИ, и мне НАВЯЗЫВАЮТ... Если Бога НЕТ, то почему я ДОЛЖЕН ОГРАНИЧИВАТЬ свое поведение и воображение? Эти "умственно отсталые" верующие люди, нам МЕШАЮТ!!!!

Вот тебе ссылочка .....

http://igrybogov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=161

http://igrybogov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=161

Смотри наслаждайся .....

http://igrybogov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=160

В Евангелии (если его прочитать внимательно) говориться как минимум о двух Христах. Иначе противоречия этой книги невозможно объяснить.

Первый, Иисус - пророк, действительно жил около 2000 лет назад, имел довольно радикальные взгляды для иудеев того времени, за что и поплатился смертью на кресте. Второй Христос (мессия) жил в XI веке и был послан в Византию волхвами наставить на путь истинный уже римско-греческую церковь вкупе, конечно же, с иудеями. Именно всё, что касается Понтия Пилата, Марии Магдалины, апостолов и святого воскресения, как раз и относится к событиям 1086-го года в Константинополе.

Этот второй Христос был очень мощным ведическим проповедником (как и его жена Магдалина), и многое он сумел внедрить со своей "командой" в головы тогдашних правителей греко-римской империи. Но результат был обратным.

«Евреями всегда практиковалась белая и чёрная магия – уж очень велико их желание манипулировать всеми, и в том числе даже Богами. Вследствие этого, евреи справедливо считаются людьми, напускающими порчу, смерть и вообще добра от них не жди. Они всегда занимались если не чёрной магией, то тёмными делами, будучи колдунами, прорицателями, целителями, шулерами, алхимиками. Сейчас ещё психиатрами, синоптиками, страховыми агентами, журналистами, писателями, режиссёрами, дизайнерами, компьютерными хакерами и устроителями общественного мнения и конкурсов красоты.

Мы предвзяты во всех своих начинаниях. Изоляционизм – это наш образ жизни. Желание Власти в политике и в торговле – это наше второе Я.

Исайя кричал на них: «Подойдите сюда ближе, вы, ведьмины дети, семя изменников и

проституток» (Исайя57:3) : «Покайтесь и будите спасены».»

http://okupacii.net/ziman-a-n.html

Все эти церкви настроены на «холуизм» - такой у них эгрегор.

Иудаизм и христианство - Петров К.П.

http://www.youtube.com/watch?v=xiRSTR8fHrE

Попробую скачать...Просто смотреть трафик не позволяет.

Благодарю

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И кто же автор сего гимна? Язычник, а использовал в Слове библейские, исторические сюжеты, связанные с Крымом, Причерноморьем и Подунавьем. Некоторые сюжеты и образы в нем напоминают "Троянские сказания". "Слово о полку Игореве" имеет близкие параллели с "Иудейской войной" Иосифа Флавия.

Александр, опять очередная байка из склепа монаха Велизария.

Для шестиклассника как правило СЛОВО становится последним древнерусским произведением, потому что ничего непонятно и бежит он сломя голову от этого.

Так и получается, что никто не читал и можно фантазировать на темы язычества, а автор то видимо христианин, писавший СЛОВО не ранее 1187 г., а ты его в язычники определил лишь на основании знания им славянской мифологии.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Александр, глупости не надо тиражировать.

Старообрядец - так же сложное слово, состоит из старый и обряд. А кто у нас исповедует по старому чину?

То что ты себе нафантазировал, как в случае с монахом Велизарием, то это твои проблемы.

Просто Никон своровал сей бренд у Староверов .....

Христианин никогда не был православным .....

Православный не имеет отношения к христианам и язычникам ...

Слово Православие означает (Славить Правь - мир наших предков прабабушек и прадедушек)

Слово Язык ,когдато означало народ

Языче - это человек из народа

Язычник - это языче никакой - т.е ИНОРОДЕЦ , так называли христиан !Отсюда и ПОП (прах отцов предавший).

Как то так....

А правильный перевод РПЦ - Ряженная Путинская Церковь !

«Слово Язык ,когдато означало народ

Языче - это человек из народа

Язычник - это языче никакой - т.е ИНОРОДЕЦ , так называли христиан !»-

Термин "язычество" означает "другие языки". Термин этот, служил ранее просто для определения людей разговаривающих на других языках. (Вспомните, как римляне всех людей называли варварами, им казалось, что все другие люди говорят "вар, вар, вар"). Греков и иудеев русичи прозывали "многоязычниками" за их знание многих наречий и нечестный торг. Впоследствии евреи решили насытить термин "язычество" (pagan) негативными образами, что успешно сделали и в торе, и в талмуде, и в библии, и в коране, и в настоящее время поддерживают такую позицию во всех средствах массовой информации.

http://www.pravo-slavie.ru/

«Православный не имеет отношения к христианам и язычникам ...»- в том понимании, которое евреи навязали всему мiру, православный в истинном значении этого слова и есть язычник.

«Вплоть до 16-го века даже в русских христианских летописях вы не встретите термин "православие" в отношении христианской религии.

Ортодоксия - (от греч. orthos - прямой, правильный и doxa - мнение), "правильная" система взглядов, фиксированная авторитетными инстанциями религиозной общины и обязательная для всех членов этой общины; правоверие, согласие с учениями, проповедуемыми церковью. Ортодоксальной называют главным образом церковь ближневосточных стран (например, греческая ортодоксальная церковь, ортодоксальное мусульманство или ортодоксальный иудаизм). Безусловное следование какому-нибудь учению, твердая последовательность во взглядах. Противоположность ортодоксии - иноверие и ереси. Никогда и нигде в других языках вы не сможете найти термин "православие" относительно греческой (византийской) религиозной формы.

Например, в староверческом обществе им. И.Н. Заволоко http://www.starover-pomorec.eu/starover/plugins/content/content.php?content.451

Это не староверы, а ряженые под них.

http://www.hierarchy.religare.ru/h-orthod-staroob-pomor.html

Официальная церковная организация была образована после издания манифеста 17 апреля 1905 «О свободе вероисповедания». Первый Всероссийский собор поморцев прошёл 1—10 мая 1909 года в Москве, Второй — в 1912 году. Церковное общество староверов-поморцев стало именоваться Старообрядческой Поморской Церковью.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C

--------------------------------------------------------------

Нет такой церкви, а существует объединение Ру́сская Правосла́вная старообря́дческая Це́рковь (до 1988 года «Древлеправославная Церковь Христова») — юридически и канонически независимое религиозное объединение, состоящее из старообрядцев-поповцев.

http://rpsc.ru/

Называют ли они себя староверами поинтересуйтесь коли интересно. Мне все равно.

Миллион плюсов! +++++++++++++++++++

Александр

"Духовные стороны христианства" – энциклопедия

СТРАХ БОЖИЙ

"Начало мудрости - страх Господень" (Пс. 110:10)

Страх Господень – кормчий души (25, 132).

Страх Господень во всяком занятии подает благодать боящимся Господа (25, 132).

Страх Господень – источник жизни (25, 132).

Справедливость без любви делает человека жестоким

Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.

Правда без любви делает человека критиканом

Ум без любви делает человека хитрым

Приветливость без любви делает человека лицемерным

Компетентность без любви делает человека неуступчивым

Власть без любви делает человека тираном

Честь без любви делает человека высокомерным

Обязательность без любви делает человека раздражительным

Богатство без любви делает человека жадным

Вера без любви делает человека фанатиком

(Ап. Павел)

Любите и меняйте свою жизнь в лучшую сторону! Именно мы решаем быть ли любви в нашей жизни или нет...

А это другой взгляд ....

Скоморох это тоже волхв ......

Если бы Владимир Святославович не был ублюдком (УБЛЮДОК м. ублюдень. выродок, тумак, помесь двух видов животных; от кобылы в осла: лошак; от ослицы и жеребца, мул; от волка с собакой: волча, волкопес, волчек; от лисы и собаки: лисопес, подлисок; от разных пород собак: болван, от русака я беляка, тумак; полумощник, полуглухарь, от мошника и полюха; полуканарейка, от канарейки и чижа, и пр - толковый словарь Великороскаго языка В.И.Даля),

то ему и не нужно было бы ТАКИМ ОБРАЗОМ доказывать свое старшинство среди других Рюриковичей.

Так что потуги современной РПЦ на духовное главенство в жизни страны - по меньшей мере смешны, по большей - настораживают.

Могу добавить только то, что сейчас мы наблюдаем фактическую агонию конфессии РПЦ МП. Пройдёт ещё лет 15...20, уйдут в мир иной комсомолки 60-х, составляющие сейчас основу паствы РПЦ и в членах этой секты останутся только её сотрудники.

А вообще церковная десятина (церковный налог с доходов) легко отделит "суп от мух".

Кто платит в церковь 10% от доходов, тот и "православный"!!!!

А не тот, кто раз в месяц мимо церкви прошел и ни одной молитвы не знает....)))

Только уверен, ежели государство перестанет содержать эту банду, в том числе и на наши с вами деньги, то долгорясые разбегутся раньше паствы.

А то нашлись "православные", которые на исповеди ни разу не были, Символ Веры не знают и в церкви три раза в год бывают... а всё туда же, паства....)))

Марксизм — светская версия библейского проекта порабощения человечества.

http://maxpark.com/community/129/content/769550

Марксизм как инструмент порабощения.

http://maxpark.com/community/129/content/1329375

А основная масса - это паства, добровольно заранее согласная на то, что жизненно важные решения кто то будет принимать за них.

Это основа любой веры и любой религии - следование предписаниям и законам свыше.

Коммунизм - это такая же социальная религия, как и иудаизм...

Талмуда, куда сведены предписания и законы ИХ человеконенавистнической религии, который служит "богоизбранным" этакой своеобразной конституцией для достижения мирового господства, которое им пообещал ИХ племенной божок Яхве.

Вопрос - какое нам ,славянам, дело до ИХ талмуда и ИХ планов?

На(ш)РОДу, жертве агрессии, так вешают лапшу на уши, что люди даже не понимают, что живут в оккупированной стране, и даже более того так одурачены, что работают на оккупантов для достижения ИХ целей и планов.

http://www.youtube.com/watch?v=aCUfR6o3MOY

Комментарий удален модератором

Главный вопрос - куда идет количественная и качественная прибавка ,которая образуется за счет внедрения технического и технологического процесса в нашей жизни и кто имеет её.

За что убили Сталина. Зазнобин В.М.

http://www.youtube.com/watch?v=aCUfR6o3MOY

Иудаизм и христианство - Петров К.П.

http://www.youtube.com/watch?v=xiRSTR8fHrE

«Нам придётся с этим смириться»-с 8-ой мин ровно говорит этот жид - ХУЦПА,...остались только междометия...СВЕРХНАГЛОСТЬ, и с какой безаппеляционностью это сказано- вот обнаглели.

ЕВРЕИ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ !

http://www.youtube.com/watch?v=Ux16HEKbLMc

http://www.youtube.com/watch?v=tMOPyToq_aE

Борьба только усиливается...

А нас учили- С интернационалом сольётся род людской.

Слились,нарожали гибридов-уродов себе на голову...глоболизаторы...