Алексей Васильевич Кольцов: поэт и мещанин

Кольцова сейчас мало читают: раззудись, рука, размахнись, плечо! – да и все, кажется, что мы о нем вспомним. Он и был натурой широкой, размашистой, свободной

Он и был натурой широкой, размашистой, свободной — будто предназначенной для полета и простора. И всю жизнь был опутан делами, векселями, судебными тяжбами, привязан к семейному делу. Он жил песней — и проводил свое время на торгах и на бойне.

Кольцовы жили в Воронеже и писались то мещанами, то купцами — в зависимости от того, заплатили ли взнос в гильдию. Отец поэта Василий Петрович жил своим домом и собственным делом с 17 лет, когда женился на красавице Параскеве Ивановне. Он скоро разбогател, отстроил большой дом, в семье пошли дети; в живых из семнадцати рожденных остались пятеро: сын Алексей, который появился на свет в октябре 1809 года, и четыре дочери — одна старшая и три младших.

Василий Петрович и Параскева Ивановна, родители поэта

Семья была суровая, патриархальная. Всем заправлял отец, которому беспрекословно подчинялись. Мать была неграмотна — но, по словам Василия Огаркова, автора одной из первых биографий Кольцова, "с добрым, мягким сердцем и недюжинным умом". Василий Петрович торговал скотом и был склонен к рискованным торговым операциям; сын вспоминал, что трижды состояние отца достигало 70 тысяч рублей — и трижды он его проживал. Детей учили грамоте: девочки учились в частной начальной школе, а сына Алексея в 11 лет отдали в недавно открытое уездное училище, в котором было два начальных класса. К поступлению он готовился дома с учителем-семинаристом. Биограф Кольцова Николай Скатов рассказывает, что главным предметом в училище было вероучение — помимо него "здесь изучали арифметику и российскую грамматику, но и начала латыни, немецкий, особо выделялось рисование". Алексей учился хорошо, но отец решил, что сын должен помогать ему в деле, и забрал его из училища через четыре месяца после начала второго класса. Кольцов всю жизнь страдал от того, что не получил образования — и всю жизнь страстно хотел учиться; перед самой смертью сказал навестившему его знакомому: "Как вы счастливы — вы учились, а мне Бог не судил... Я так и умру — неученый". Белинский прямо писал, что не заметил в Кольцове никакого следа элементарной образованности. Писал он с ошибками, о знаках препинания не имел представления.

В училище у Кольцова был друг, тоже купеческий сын, Варгин. В 1824 году он умер и оставил 15-летнему Кольцову в наследство свою библиотеку — 70 книг, чтение которых и заменило Алексею образование. Среди этих книжек были любимые народом сказки о Бове и Еруслане Лазаревиче, "Кадм и Гармония" Хераскова, сказки "Тысячи и одной ночи". Когда юноша смог сам покупать книги, он купил сборник стихов Дмитриева. Стихи он увидел в первый раз и был изумлен их сходством с песней. Он убежал с книгой в сад и начал там петь стихи.

Слобода Гусиновка в Воронеже, где родился А.В. Кольцов

Первые стихи у Кольцова были подражательные: он подражал Дмитриеву, потом Ломоносову, Державину, Богдановичу. Одно из его ранних стихотворений — о восходе солнца:

...Всюду радость и веселье

Средь долины и лугов,

Все пленило, веселило

Милой взор среди природ!

О, как нежно, о, как мило,

Утро встретить и восход!

Однажды он решился показать свои сочинения понимающему человеку — и принес тетрадку стихов в книжную лавку Дмитрия Кашкина, человека доброго и грамотного, энтузиаста просвещения. Кашкин нашел стихи не особенно удачными, но подарил юноше книгу "Русская просодия" и разрешил бесплатно брать книги для чтения. У Кашкина собирались молодые люди поговорить о литературе; этот круг стал первым литературным клубом юного Кольцова. У Кашкина Кольцов впервые прочитал стихи современников — Пушкина и Жуковского.

Портрет Алексея Кольцова в юности

СТЕПЬ

Алексей Кольцов с 10 лет занимался делами вместе с отцом. Помимо скота у семьи был сад; Кольцовы выращивали и продавали хлеб, занимались заготовкой дров, торговали шерстью и шкурами. Отец рано стал посылать сына в разъезды: работа прасола — кочевая. Белинский написал об этой стороне кольцовской жизни раньше и убедительнее всех: "Его юной душе полюбилось широкое раздолье степи. Не будучи еще в состоянии понять и оценить торговой деятельности, кипевшей на этой степи, он тем лучше понял и оценил степь, и полюбил ее страстно и восторженно, полюбил ее как друга, как любовницу. <...> Почти во всех его стихотворениях, в которых степь даже и не играет никакой роли, есть что-то степное, широкое, размашистое и в колорите и в тоне. Читая их, невольно вспоминаешь, что их автор — сын степи, что степь воспитала его и взлелеяла". Кольцов любил ремесло прасола, пишет Белинский, любил степь, "любил вечерний огонь, на котором варилась степная каша; любил ночлеги под чистым небом, на зеленой траве, любил иногда целые дни не слезать с коня, перегоняя стада с одного места на другое". Жизнь была не очень легкая — он так и жил месяцами под открытым небом в любую погоду, от дождя укрывался войлоком, мок, мерз и бродил по грязи.

Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848), русский литературный критик

В степи он впервые ощутил себя поэтом. Авдотья Панаева записала его рассказ о первых стихах, сочиненных ночью в степи под звездным небом: "Мне не спалось, я лежал и смотрел на небо. Вдруг у меня стали в голове слагаться стихи; до этого у меня постоянно вертелись отрывочные без связи рифмы, а тут приняли определенную форму. Я вскочил на ноги в каком-то лихорадочном состоянии; чтобы удостовериться, что это не сон, я прочел свои стихи вслух. Странное я испытывал ощущение, прислушиваясь сам к своим стихам".

Приказчикам он казался чудаковатым: когда "стих найдет", не видел и не слышал ничего. В деревнях, где останавливался, его любили. Михаил де Пуле, земляк и биограф Кольцова, рассказывал: "Среди народа между крестьянами Кольцов был "свой человек" — "веселый парень", "купчик-душа", но вовсе не литератор, не поэт, брезгливо обходящий грязную действительность, не дилетант-этнограф, платонически издали ее наблюдающий. Он был охоч и "играть (петь) песни", и плясать, и водить хороводы, а при случае — "мастер и погулять". Куда ни приезжал Кольцов и где он ни останавливался — везде приезд его был в пору, а сам он всегда был желанным гостем". Кольцов пел крестьянам свои песни — крестьянам они нравились. Кольцов обычно пел свои стихи или читал нараспев, себя считал не поэтом, а "песенником". Но понятия "авторской песни" в те времена еще не было.

Николай Владимирович Станкевич (1813–1840), писатель, поэт, публицист, мыслитель. C акварели Л. Беккера

КРАСНА ДЕВИЦА

В доме у Кольцовых была крепостная служанка (купец владеть крепостными не мог, они покупались на чужое имя), а у нее дочка Дуняша, горничная у сестер поэта — скорее подружка им, чем служанка. 19-летний Алексей влюбился в девушку со всей страстью своей вольной и разгульной души, Дуняша тоже полюбила его. Алексей был готов на ней жениться, но Василий Петрович, узнав об этом романе ("последствия которого, кажется, начинали обнаруживаться в положении девушки", — пишет Огарков), дождался отлучки сына и продал девушку вместе с матерью донскому помещику. Алексей вернулся и Дуняши не нашел. От горя он заболел. Выздоровев, бросился ее искать, посылал на ее поиски своих людей — но не нашел. Потом выяснилось, что Дуняшу выдали замуж за казака; Белинский писал, что она скоро умерла от дурного обращения (впрочем, есть свидетельства, что она впоследствии приезжала к сестрам Кольцова в гости). Кольцов, которому сообщили о смерти Дуняши, долго не мог справиться с этим горем: "И те ясныя // Очи стухнули, // Спит могильным сном // Красна девица! // Тяжелей горы, // Темней полночи // Легла на сердце // Дума черная!". По словам Белинского, даже десять лет спустя поэт с трудом мог рассказывать о своей первой любви — ему мучительно давалось каждое слово. В стихотворении "Первая любовь" лирический герой горестно спрашивает:

Когда ж ударит час

Забвенья о тебе, иль вечности с тобою?..

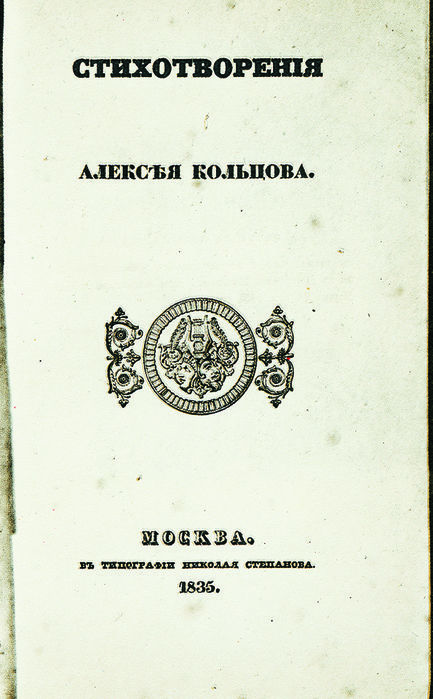

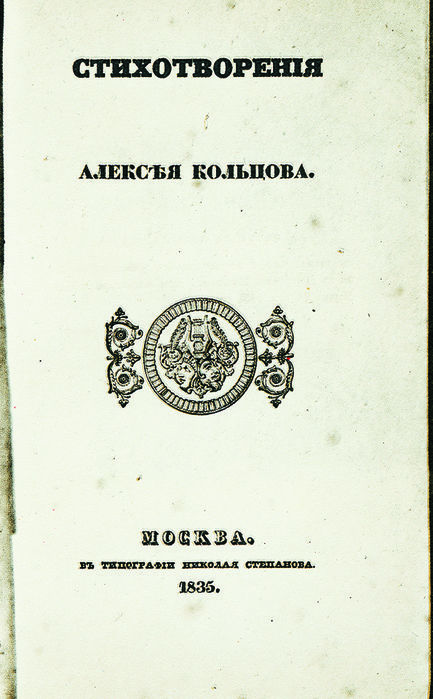

Титульный лист единственного прижизненного сборника стихотворений А.В. Кольцова. Москва. 1835 год

В это трудное время поэта поддержала новая дружба. Он познакомился с молодым семинаристом, сыном священника Андреем Серебрянским. Они встретились в воронежской гостинице, где собирался кружок семинаристов; у обоих в этом кружке были знакомые. Серебрянский писал стихи; лучше всего из них известны слова песни «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Белинский отзывается о его роли в жизни Кольцова так: «Дружеские беседы с Серебрянским были для Кольцова истинною школою развития во всех отношениях, особенно в эстетическом. Для своих поэтических опытов Кольцов нашел себе в Серебрянском судью строгого, беспристрастного, со вкусом и тактом, знающего дело». Николай Скатов заметил, что в этой литературной учебе силы были неравны: Серебрянский был образованным, Кольцов – неискушенным; но неискушенный Кольцов был талантлив, а искушенный Серебрянский – не особенно, и ясно это видел. Серебрянский понимал, в чем сила Кольцова, – и почти не касался его песен редакторским пером.

Когда Кольцов пытается писать «настоящие» стихи – они скучны и подражательны:

А предо мной – лишь прошлых дней

Все образы страстей безумных

Из глубины души поднимут

Во всей их страшной наготе.

Но как только он попадает в свою песенную стихию – голос его набирается мощи и начинает звучать сильно и свободно:

Соловьем залетным

Юность пролетела,

Волной в непогоду

Радость прошумела.

И в них появляются уже не бледные книжные «страсти безумные», а неожиданное «альни в грудь душа застукает» – живая душа, которая изнутри стукается в грудь, рвется из нее наружу…

Длилась эта литературная учеба недолго: Серебрянский оставил семинарию и уехал из Воронежа в Москву учиться на медика.

Литературный вечер у П.А. Плетнева. Рисунок П. Бореля

МОСКВА

Прасолы водили свой скот на винные заводы — кормиться бардой, гущей от перегонки хлебного вина. Винным заводом в Воронеже владел помещик Станкевич, отец Николая Станкевича, основателя знаменитого философского кружка, в который входили Бакунин, Белинский, Константин Аксаков. Именно там, на винном заводе, и произошла судьбоносная встреча. Николай Станкевич в этот вечер долго не мог дозваться своего камердинера; тот, придя, оправдывался тем, что слушал стихи и песни прасола Кольцова, заслушался и не мог уйти. Станкевич заинтересовался, пригласил Кольцова к себе — и понял, что тот настоящий поэт. Станкевич отвез его стихи в "Литературную газету", где они и увидели свет в 1831 году. Кольцову иногда приходилось по делам бывать в Москве; он остановился прямо у Станкевича в нарушение всех сословных норм; кружок Станкевича радостно принял молодого поэта. Именно в этом кружке Кольцов впервые встретил Белинского, хотя подружились они только в следующий кольцовский приезд. Сейчас молодой поэт охотно читал свои стихи всякому, кто готов был их слушать, и жадно ждал отзыва. Из Москвы уехал вдохновленный: теперь ему было что читать, куда стремиться, понятно стало, как работать над стихами.

Станкевич в 1835 году издал первую книжку Кольцова, отобрав для нее 18 стихотворений. Книжка эта создала Кольцову славу поэта-самородка — славу громкую, но двусмысленную.

К этому времени молодой Кольцов вел семейные дела, был совершенно погружен в свои труды и чувствовал себя как рыба в воде и в крестьянских избах, и на бойне, и у степного костра. Более того: в начале 30-х годов он уже стал известным в Воронеже поэтом-песенником — со всем присущим известному поэту самолюбием и тщеславием, с жаждой литературной славы. А в Москве он оказался учеником. Он тянулся к поэзии, много читал, очень любил Шекспира (а вот Гомера, по свидетельству Белинского, одолеть не мог). Он всей душой любил народную песню, искренне сочувствовал крестьянам — что не мешало ему со всей купеческой хитростью тех же крестьян надувать.

Кольцов у Пушкина. Рисунок П. Бореля

АБСОЛЮТА НИ КРОШЕЧКИ

Переломным для Кольцова стал 1836 год, когда ему пришлось по отцовским делам много времени проводить в столицах — сначала в Москве, потом в Петербурге. В Москве он снова направился к Станкевичу и Белинскому, с которым особенно сдружился именно в этот свой приезд. В кружке Станкевича ему было явно не по себе: он ощущал себя совершеннейшим неучем, как ни пытался разобраться в сложных философских материях, которые обсуждали участники кружка. Белинскому однажды написал: "Субъект и объект я немножко понимаю, а абсолюта — ни крошечки, но если и понимаю, то весьма худо".

В Петербург он отправился с рекомендательными письмами из Москвы, свел знакомство с Иваном Панаевым, Плетневым, Андреем Краевским. Краевский много помогал Кольцову, в том числе деньгами, когда тот нуждался; он познакомил молодого поэта с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Одоевским. Кольцов бывал в Зимнем дворце, где жил Жуковский. Известно, что Пушкин пригласил поэта-прасола к себе и был ему очень рад (Белинский замечает, что Кольцов рассказывал ему об этом со слезами на глазах). Кольцов пробыл у Пушкина довольно долго и потом еще несколько раз заезжал к нему, но никогда никому не рассказывал, о чем они говорили.

Тургенев вспоминал, что в одном салоне Кольцова попросили прочитать его стихи, он отказался наотрез, а по дороге домой объяснил Тургеневу: "Тут Александр Сергеич только что вышли, а я бы читать стал! Помилуйте-с!". К Пушкину Кольцов относился как к божеству. После смерти его писал Краевскому: "Слепая судьба, разве у нас мало мертвецов, разве, кроме Пушкина, тебе нельзя было кому другому смертный гостинец передать?".

В литературных салонах Кольцова часто воспринимали как диковинку: поэт-прасол, удивительно! — много позже такое же впечатление на образованную публику производил Есенин. Белинский вспоминал, что Кольцову было "неловко и больно": он прекрасно понимал, что "одни... смотрели на него, как смотрят на заморского зверя, на великана, на карлика; что другие, снисходя до равенства в обращении с ним, были в восторге от своей просвещенной готовности уважать талант даже и в мещанине, и что только слишком немногие протягивали ему руку с участием и искренностию".

Сам Кольцов позднее, в бытность свою в Петербурге, говорил Ивану Панаеву о столичных литераторах: "Несмотря на их внимательность ко мне и ласки, <...> смотрят на меня как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мною своими знаниями, пускают пыль в глаза... Я слушаю их, разиня рот, и они остаются очень довольны, между тем я их вижу насквозь...".

Алексей Кольцов в 1836 году. С портрета художника Д. Курепина

В салонах, среди незнакомых людей, Кольцов был тих и даже робок; среди друзей, которые его искренне любили, чувствовал себя свободно и часто позволял себе высказывать собственные литературные суждения — хотя не всегда литературным языком. На иных стихах его лежит отпечаток недостаточной грамотности — не просто малой литературной культуры, а вообще малой культуры. Рядом с изумительно певучими строками у него соседствуют слабые, проходные. Речь Кольцова иной раз не столько народна, сколько просто малограмотна: "Творец всемогущий... налÓжил печать" или "Всевышним Богом, не людями, тебе назначено страдать"... Но язык его — всегда живой, богатый, свежий русский язык; это особенно видно по кольцовским письмам с их напевной, сказовой интонацией. Даже на убытки в торговле он жалуется экспрессивно, почти поэтически: "За что ни возьмись — валится все из рук, хоть плачь! Что купишь, думаешь: барыш! Ан нет: убыток да убыток. Сказать вам откровенно? Этот чертов убыток уж как нехорошо! Ждешь, ждешь, никак не проглотишь, так в горле комом и становится! Ледащий малый — этот убыток, черт с ним совсем!".

Столичных друзей он удивлял своим франтовством: густо помадил волосы, всегда благоухал духами... Панаев вспоминал: "Одет он был даже с некоторою претензиею на щегольство: на манишке его сверкали пуговицы с камешками, сверх жилета красовалась цепь от часов, он был напомажен и раздушен". Белинский даже возмущался тем, что Кольцов душится без меры и пахнет не то бергамотом, не то гвоздикой.

Поэт и мещанин до поры до времени мирно уживались в нем, но скоро начали разрывать его на части.

ЗНАМЕНИТОСТЬ

Отец наконец стал понимать, что стихотворство сына — не пустая забава. Именно знакомство Кольцова с Жуковским и Вяземским, их связи, их рекомендательные письма помогли воронежскому поэту, который занимался судебными тяжбами отца, добиться положительных решений по безнадежным, кажется, делам, увязшим в судебной волоките.

Воронежская слава Кольцова укрепилась, когда в город в 1837 году вместе с наследником престола на два дня приехал Жуковский — для Воронежа не столько известный поэт, сколько воспитатель наследника, имеющий генеральский чин. Жуковский гулял с Кольцовым по Воронежу, приходил к нему домой на чай, а при посещении воронежской гимназии он расхваливал учителям замечательный талант их земляка. Отец решил, что стихи могут дать "большой барыш", и стал хвастаться замечательными связями сына с генералами и князьями.

В следующем, 1838 году Кольцов еще раз приехал по делам в Москву и снова прожил в ней несколько месяцев. Он уже обжился в большом городе, где на него меньше давил патриархальный семейный уклад. Здесь он был собой, а не частью рода, семьи, семейного дела. Возвращение в Воронеж давалось ему все с большим трудом.

Иллюстрация к стихотворению "Песня пахаря" из книги Н.А. Добролюбова "Алексей Васильевич Кольцов, его жизнь и сочинения". Издание А.И. Глазунова. Москва, 1858 год

"В Воронеже жить мне противу прежнего вдвое хуже, — писал он Белинскому сразу после возвращения, — скучно, грустно, бездомно в нем... Дела коммерции без меня расстроились порядочно, новых неприятностей куча; что день — то горе, что шаг — то напасть...". Как жить? — и сам себе отвечает: "Плавай, голубчик, на всякой воде, где велят дела житейские; ныряй и в тине, когда надобно нырять; гнись в дугу и стой прямо в одно время!". Воронежские знакомые казались глупыми, разговоры их скучными, сами они, жаловался он в письме, которое цитирует Белинский, смотрели на него "как на заморскую чучелу" и смеялись над ним — что несет вздор. Способ выправить отношения у него был свой, кольцовский: он начинал льстить людям, относясь к ним по-прежнему, и напряженность в отношениях временно исчезала.

Огарков, однако, уточняет, что Кольцов пытался проповедовать в Воронеже философские идеи кружка Станкевича, в понимании которых был не очень тверд; свидетельство тому есть в дневнике будущего цензора Никитенко, человека умного и наблюдательного, тоже воронежца по происхождению: "Бедный Кольцов начал бредить субъектами и объектами и путаться в отвлеченностях гегелевской философии. Он до того зарапортовался у меня, что мне стало больно и грустно за него...". Трагическая попытка примерить на себя роль столичного литератора только насмешила воронежцев — и не все умели понять и пожалеть Кольцова, как Никитенко; местные поэты однажды позвали его на свое собрание, где один из них, Волков, прочитал басню "Чиж-подражатель" — о немудрящей птичке, которая наслушалась важных птиц и стала петь по-ученому, но только всех насмешила. Книготорговец Кашкин тоже не одобрил роли философа-проповедника — и Кольцов резко порвал с ним, а посвященные ему стихи перепосвятил Серебрянскому.

Но и с Серебрянским былой близости тоже не было; впрочем, когда Кольцов понял, что Серебрянский тяжело болен чахоткой и скоро умрет — он дал другу денег на дорогу из Москвы на родину, к семье, и очень горевал, когда Серебрянский умер.

Самым близким человеком для Кольцова сейчас стала младшая сестра, Анисья, которую он очень любил, чьи суждения о поэзии очень ценил и чьи советы принимал. Анисья сама немножко научилась французскому, Кольцов уговорил отца купить ей фортепиано и учить ее музыке и французскому языку. Но и с Анисьей он тоже скоро разошелся: он ведь, по сути, не мог предложить ей иной судьбы, иного круга общения — а ее круг и ее занятия не одобрял.

Вид Воронежа. Литография Дюпрессуара по рисунку Васильева. Первая половина XIX века

ДУМЫ

Раньше он спокойно говорил о себе: "Я не поэт, я мещанин". Но сейчас он все больше чувствовал себя поэтом. Все настойчивее искал свою творческую индивидуальность за пределами песен — задаваясь в своих "Думах" трудными философскими вопросами (которые, по мнению Салтыкова-Щедрина, не умел даже сформулировать). Многие современники считали, что Кольцова испортил Белинский и другие московские учителя — заморочили голову, замутили прозрачный родник его поэзии. Но Кольцов не мог замереть — не мыслить, не развиваться, не искать новых троп. Он взахлеб читал, мечтал о поездках за границу, хотел учиться... Кто-то заметил у него на столе человеческий череп и посмеялся над фаустовскими наклонностями прасола — но для него это было совершенно естественно: задумываться о смерти, о человеческой судьбе. Его философские поиски идут в том же русле, что и поиски его московских друзей — Станкевича, Чаадаева, Белинского, Одоевского. "То, что так тревожило Кольцова в не решенных для него вопросах, по существу остается тревожно не решенным и для всех истинно мыслящих людей, мыслящих самостоятельно и глубоко", — замечает Николай Скатов.

Стареясь в сомненьях

О великих тайнах,

Идут невозвратно

Веки за веками;

У каждого века

Вечность вопрошает:

"Чем кончилось дело?" —

"Вопроси другова", —

Каждый отвечает.

Он все сильнее хотел бросить семейное дело и уехать жить в Петербург — но понимал, что стихами не проживет. Он всерьез рассматривал возможность заведовать конторой "Отечественных записок" и обсуждал эту возможность с Краевским — но расчеты, которыми он делился с друзьями, убеждали его, что и так он не сможет зарабатывать на жизнь. Но была еще и другая причина оставаться в Воронеже, о которой пишет Белинский: "Сын был еще необходим для отца: на нем лежали все торговые дела, на него переведены были все долги, все векселя и обязательства; на его деятельности, его умении и ловкости вести дела лежала участь целого дома, который был в таком положении, что еще несколько счастливо преодоленных препятствий, и его благосостояние совершенно упрочивалось; но в случае неуспеха должно было следовать конечное разорение".

Еще одно дело висело на нем: постройка огромного дома, который должен был давать стабильный доход. Кольцов задумывался о том, чтобы открыть в этом доме книжный магазин и заниматься хотя бы делом по душе, но и этого не смог. С отцом он все чаще ссорился: отец настаивал на своем способе ведения дел, сын вынужден был делать по-отцовски, это приносило семье большие убытки и долги, сын негодовал, отец обижался...

Несколько дел, которыми занимался поэт, оказались совершенно неудачны. В последний раз он вернулся в Воронеж совершенно без денег, отчего отношения с отцом стали еще хуже. Семья настаивала, чтобы он женился; Кольцову приискали невесту, хорошенькую блондинку из купеческой семьи; Кольцов написал Белинскому: "Но мне самому что-то выйти за нее замуж не хочется". Сватовство расстроилось.

ЗВЕЗДА БЛАЖЕНСТВА

"Замуж" ему не хотелось, потому что он был влюблен. Возлюбленную звали Варвара Григорьевна. В девичестве Огаркова (сестра Елизаветы Огарковой, которой Кольцов посвящал первые стихи), в замужестве Лебедева, она рано овдовела, отличалась свободным нравом и жила на деньги поклонников. Кольцов два года пытался добиться ее благосклонности, писал ей из Петербурга, не получая ответа — но когда он вернулся, Варвара Лебедева наконец ответила ему взаимностью. Счастливый, он сообщал Белинскому: "На томительном полдне моей жизни засветила, наконец, звезда блаженства. О другом я писать теперь ничего не могу". В этом письме он изобразил свою возлюбленную: "Надо вам знать сначала, что это за женщина: чудо! С меня ростом, брюнетка, стройна до невероятности, хороша чертовски, умна, образованна порядочно, много читала, думала, страдала, кипела в страстях. Голубые большие глаза, черные брови, тело — мрамор, темно-русые волосы, коса — шелк, дивная коса, ножки лучшей нет в Воронеже".

Белинский замечал: "На беду эта женщина была совершенно по нем — красавица, умна, образованна, и ее организация вполне соответствовала его кипучей огненной натуре". Кольцов прекрасно понимал, что Варвара Григорьевна долго с ним не останется: "...у ней в натуре не лежит глубокое чувство: она все понимает, но понимает одну цветистую внешность". И она в самом деле скоро оставила его и отправилась к какому-то помещику, который предложил ей 500 рублей содержания в год. Кольцов ей предложить ничего не мог. Василий Огарков комментирует историю последней любви Кольцова без всяких обиняков: "...объятия этой женщины оказались "с отравою", и последнее не замедлило отразиться на здоровье Кольцова. Мы не будем называть болезни поэта, перешедшей впоследствии в чахотку: что это была за болезнь — ясно из всего вышесказанного. <...> Эта связь с низко павшей, известной всему Воронежу женщиной и свойства болезни поэта достаточно, по нашему мнению, объясняют тот окончательный разлад и ту холодность, которые возникли в отношениях между сыном, с одной стороны, отцом и сестрою Анисьей — с другой".

Воронеж. Памятник А.В. Кольцову. Издание магазина Товарищества "Молчанов и Богданов" в Воронеже

Отношения с отцом были испорчены давно, с Анисьей окончательно испортились сейчас — и дело не только в том, что Кольцов недоволен был ее планируемым замужеством, и не в том, что она бросила французский и фортепиано и занялась вышиванием шерстью — он полагал, что она не хотела его возвращения: "Тогда бы она одна осталась — и дом был бы за ней". Кольцова очень задевало, что в семье к нему относились хорошо до тех пор, пока он мог зарабатывать и заниматься семейными делами, а когда заболел — стал ненужным. Кольцов сам был плоть от плоти и кровь от крови этой семьи — негибкий, неуступчивый, подозрительный, — и никакого мира в семье не было. В конце концов рядом с больным сыном осталась только мать. Несколько раз он был близок к смерти, но всякий раз на помощь приходил его врач Иван Малышев, который стал поэту настоящим другом.

Зимой 1841/42 года, когда Анисью выдавали замуж, разлад достиг своего пика. Больной Кольцов лежал в проходной комнате, мимо постоянно ходили — у сестры были гости; в комнатах мыли полы — а ему тяжело дышалось в сырости; в доме курили благовониями — он не мог дышать. Однажды, когда ему было особенно плохо, подружки сестры уложили на стол девушку, накрыли простыней и стали петь вечную память, и эта грубая шутка совершенно вывела поэта из себя. Отец собирался дать за дочерью 3 тысячи приданого, Кольцов требовал не давать; отец предложил ему: "женись сам, корми меня, а не женишься — прогоню со двора". Кольцов в болезненном раздражении стал, по его собственному выражению, сплетничать — выносить сор из избы; родные быстро обвенчали Анисью с ее женихом, Семеновым — и больного наконец оставили в покое. Именно этот Семенов потом пустил на оберточную бумагу весь кольцовский архив — в том числе письма Белинского и Боткина. Брак оказался несчастливым, Анисья пережила брата на пять лет и умерла тоже от чахотки.

Он худел, слабел, наконец слег. За ним ухаживали мать и старая няня; няне он однажды начал выговаривать — зачем дала ему большую тяжелую чашку (чашку эту ему подарил Одоевский, Кольцов дорожил ею и боялся разбить), попросил перелить чай в стакан — и тут же умер, держа няню за руку.

За гробом его шли только члены его семьи и еще несколько человек. Отец поставил на могиле памятник с надписью, которую сам придумал: "Просвещеной безнаук Природою награжден Монаршою Миластию...". Отец, который сразу после смерти сына бодро рассказывал, как провернул удачную сделку, затосковал. Часто ходил на могилу к сыну и горько плакал.

Современники много писали о том, что мещанская среда погубила большого поэта. Но как представить его вне этой среды — без купеческого разгула, без прямого характера, без хитрой проницательности, без любви к своему непоэтичному делу, без азарта, с которым оно делается, без размаха? Как оторвать его от своеобразного языка этой среды, от ее суровых нравов, от дороги, от степи, от простора неба и мрачных лесов? Попытка поэта оторваться от мещанина, кажется, разорвала его пополам; трудно сказать, кем бы и каким бы он стал, переживи он этот кризис, вынеси он эти мучительные боли внутреннего роста; душа стучалась изнутри в грудь — и вырвалась, и улетела куда-то на кольцовский простор мироздания — к небу, к облакам, к лесам, к вольной воле.

Фото: М. Золотарев

Комментарии