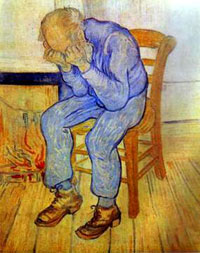

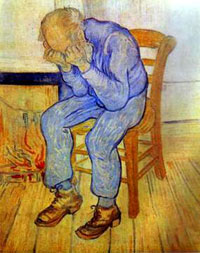

Бедность пенсионеров, бедны ли наши пенсионеры?

|

|

Бедность пенсионеров

|

|

|

Над темой номера работала Оксана СИНЯВСКАЯ

|

Бедны ли наши пенсионеры?

По данным официальной статистики, на 1 января 2005 года в России насчитывалось 38,2 млн. пенсионеров и 29,1 млн. человек пенсионного возраста, что составляет, соответственно, 26,6% и 20,3% от численности всего населения страны2. Иными словами, порядка 24% пенсионеров имеют возраст ниже пенсионного3. Примерно треть из них приходится на получателей досрочных трудовых пенсий по старости, еще столько же – на получателей трудовых пенсий по инвалидности и чуть менее трети – на социальных пенсионеров, среди которых преобладают инвалиды, и пенсионеры по потере кормильца.

Понятно, что в целом пенсионеры не относятся к наиболее обеспеченной части нашего общества, скорее, большинство из них рискует оказаться в составе беднейшей части населения. Но достаточно ли мы знаем о бедности пенсионеров – четверти населения страны?

Обычно при измерении бедности сопоставляют ресурсы (доходы) человека или домохозяйства с некоторой абсолютной границей бедности. В России для этих целей используют величину прожиточного минимума, который ежеквартально рассчитывается для трех демографических групп – детей, трудоспособного населения и лиц пенсионного возраста - и устанавливается законодательством субъектов РФ. Кроме того, для аналитических целей Росстат рассчитывает общероссийские величины прожиточного минимума для тех же возрастных групп населения.

К сожалению, прожиточный минимум не учитывает ограничения доступа домохозяйства к ряду жизненно важных ресурсов, таких, например, как услуги здравоохранения и социального обслуживания, потребность в которых у пенсионеров особенно высока. Предложение бесплатных услуг в этих сферах в 1990-е годы заметно сократилось, а недоучет ограничений в их потреблении искажает представления о бедности домохозяйств. Не будучи бедными по показателю доходов, домохозяйства пенсионеров могут, тем не менее, быть уязвимыми в доступе к социальным программам и услугам, что влияет и на их субъективные оценки бедности.

Знаменитые таганрогские исследования, начатые еще в конце 1960-х годов в ЦЭМИ АН СССР и продолженные затем в ИСЭПН РАН, впервые привлекли внимание к катастрофически низкому уровню обеспечения пожилых, который выступал ключевым фактором бедности советских семей4. В то время именно домохозяйства неработающих пенсионеров составляли основную категорию малообеспеченных семей без работников5.

В 1990-е годы, не став богаче, пенсионеры превратились в относительно благополучную социальную группу, уступив лидирующие позиции в составе бедных по доходному критерию домохозяйствам с неработающими трудоспособными и детьми6. Но в отличие от объективных оценок бедности по доходному критерию, субъективные оценки материального положения у пенсионеров оказываются заметно хуже, чем у трудоспособного населения7, что, по-видимому, связано с более низкой удовлетворенностью жизнью этой социальной группы, проблемой одиночества стариков8. В результате в общественном сознании прочно утвердилось представление о том, что российские пенсионеры – одна из беднейших социальных групп, чье положение существенно ухудшилось по сравнению с советским прошлым.

Каковы возможные причины расхождений в оценках бедности пенсионеров, полученных по абсолютному и субъективному критериям?

Во-первых, негативные оценки изменения жизненного уровня пенсионеров могут быть связаны с тем, что размеры пенсий менее дифференцированы по сравнению с заработной платой, и, соответственно, для существенной части населения выход на пенсию действительно влечет сокращение величины гарантированного дохода. Кроме того, небольшие различия в размерах пенсии тех, кто трудился всю жизнь, и тех, кто мало или никогда не работал, порождают недовольство тем, как государство вознаграждает тружеников9.

Во-вторых, в старости повышается спрос на социальные программы и услуги, главным образом, – на услуги здравоохранения и социальное обслуживание. Соответственно, на отсутствие или недостаток бесплатных или дешевых услуг в этих сферах пожилые люди реагируют острее.

Как показывает исследование, проведенное под руководством М.А. Можиной, «для многих пенсионеров признаком бедности являются такие лишения, как невозможность обращения к платным врачам при отсутствии бесплатной помощи специалистов, отсутствие денег на приобретение жизненно важных лекарств, невозможность организовать без чрезмерных долгов ритуальные обряды»10. Эти лишения не входят в набор услуг, включаемых в величину прожиточного минимума пенсионера. Ограничение бесплатного доступа к данным услугам по сравнению с советским периодом также усиливает неудовлетворенность стариков своим положением. В результате субъективная граница бедности, сложившаяся в представлении населения, и ее абсолютная граница – прожиточный минимум11 могут не совпадать, порождая разные трактовки понятия «бедность».

В исследовании, результаты которого обсуждаются в настоящей статье, была предпринята попытка лучше понять проблему бедности пенсионеров. Каковы для них риски попадания в число бедных? Для получателей каких видов пенсий эти риски особенно велики? Какова глубина их бедности? Как влияет на материальное положение пенсионеров доступ к трудовым доходам? Различается ли их доступность различных социальных программ и услуг для пенсионеров из бедных и небедных домохозяйств? Доступ к каким из этих программ и услуг наиболее затруднен для пенсионеров? Попытаемся ответить на все эти вопросы.

<hr align="left" noshade="noshade" size="1" width="50%"/>

1 Подробнее см.: О. Синявская. Российские пенсионеры: в чем их бедность и уязвимость? Журнал СПЭРО, 2006, №4, с. 66-90. (http://spero.socpol.ru/docs/spero_no4.pdf) В работе использованы данные Национального обследования благосостояния и участия населения в социальных программах (НОБУС), проведенного в апреле-мае 2003 г.

2 Данные обследования НОБУС немного завышают долю пенсионеров, что, на наш взгляд, объясняется присутствием в выборке «военных» пенсионеров, не учитываемых в статистике Пенсионного фонда РФ.

3 По данным НОБУС, в трудоспособном возрасте находится 21,6%, а моложе трудоспособного – 4,3% всех пенсионеров этой категории. Большее представительство пенсионеров, не достигших пенсионного возраста, в данных обследования, – также результат того, что обследование охватило, хотя, к сожалению, и не выделило отдельно, пенсионеров, получающих пенсии из Министерства обороны и других силовых министерств.

4 Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть XX века. Проект «Таганрог» / Под ред. Н.М. Римашевской. М., 2001.

5 Там же, с. 137

6 Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть XX века. Проект «Таганрог» / Под ред. Н.М. Римашевской. М., 2001; Россия–1998. Социально-демографическая ситуация. VIII ежегодный доклад / Под ред. Н.М. Римашевской. М., 1999, с. 178-179.

7 Иванова Е.И. Пожилой человек в сельской местности: родственные связи и межпоколенные трансферты // Социальная политика: реалии XXI века. Выпуск 1: GP1/2003/04 / Независимый институт социальной политики. М., 2003, с. 146–147; Преснякова Л.А. Социальный, материальный и эмоциональный климат старости в России // Отечественные записки. 2005. № 3 (24): 143–144

8 Независимо от типа поселения чаще других считают себя бедными пенсионеры, проживающие отдельно от других родственников. См: Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению: Коллективная монография: Коллективная монография / Под ред. Т.М. Малевой. М.: Моск. центр. Карнеги, 1998, с. 188

9 Социологические исследования поколений показывают, что для околовоенного поколения (60-80 лет) характерно восприятие труда как образа жизни и как исполнения общественного долга [Семенова В.В. Современные концепции и эмпирические подходы к понятию «поколение» в социологии // Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России / Сост. Ю. Левада, Т. Шанин. М., 2005. с. 92]. Именно поэтому недостаточная государственная поддержка тех, кто отдал этому государству всю жизнь, воспринимается здесь особенно болезненно.

10 Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению: Коллективная монография / Под ред. Т.М. Малевой. М.: Моск. центр. Карнеги, 1998, c. 193.

11 Отметим также, что существующие методики расчета прожиточного минимума исходят из предположения о меньших потребностях и, соответственно, более низкой стоимости жизни пенсионеров по сравнению с лицами трудоспособных возрастов, что, безусловно, не справедливо в отношении молодых пенсионеров 40-60 лет. Этот разрыв между нормативном минимальном уровнем потребления, учитываемом величиной прожиточного минимума, и фактическим также ведет к несовпадению разных границ бедности.

Комментарии

Статья наверное старая, такая же как и я.

человек может быть пожилым ! )

Но и не стара.

Знаю очень много - передать знания НЕКОМУ (((

1900 - ком. услуги, свет, газ. Делим оставшееся на 30 дней. И мы что, отжили свое, что должны носить "приличное, китайское"?