УРОКИ ИСТОРИИ. Москва Ивана Грозного (XVI в.).

Продолжаем разговор об оболганной Истории России - об Эпохе Ивана Грозного, о нем самом и о его вкладе в формирование, создание и развитие русской государственности, в ее Культуру, в создание Русского государства.

Сейчас рассмотрим Столицу его Государства - город Москву в 16 веке, веке Ивана Грозного. Ее житиё, бытиё ........ .

Можно, кстати, провести много параллелей с её сегодняшним днем .

________________________________________

( Предыдущий разговор на все эти темы можно посмотреть здесь -

и

_____________________________________

Я думаю,это полезное Знание,на фоне того абсурда и бреда,который подчас пишут в наших,кем-то заданных, учебниках истории,посвященных этому славному периоду нашей новой Истории, истории перехода от нашей древней истории к Новому Времени, истории перехода, называемом в обиходе - временем Ивана Грозного, 16 век .

_____________________________________

В январе 1547 года Иван IV, достигнув совершеннолетия, венчался на царство. Обряд принятия царского титула – помазания на царство – происходил в Успенском соборе Кремля. Из рук московского митрополита Макария Иван IV принял шапку Мономаха и другие знаки царской власти. Отныне великий князь Московский стал называться царем, помазанником Божим, что указывало на божественное происхождение и предназначение царской власти. Для такого восприятия монархической власти на Руси совершался обряд венчания на царство, в ходе которого имела место главная православная служба – литургия. В ее кульминацию царя подводили к алтарю для совершения обряда миропомазания: митрополит или патриарх мазал благовонным маслом (миро) чело, уши, бороду, грудь и кисти рук венчаемого на царство, сопровождая это действо словами: “Печать и дар Святого духа”. Позже этот обряд стал называться коронацией.

Облик города. Столица Российского государства стала к этому времени одним из крупнейших городов Европы. Кремль и Китай-город остались уже только центральными частями Москвы. На севере и востоке от них появились новые слободы, улицы, что позволило польскому историку того времени М.Меховскому считать, что Москва вдвое больше Праги, а английский путешественник XVI в. Р. Ченслер отмечал, что Москва больше, чем Лондон с предместьями. По некоторым данным, в Москве проживало около 100 тыс. человек (для сравнения: второй в то время по величине русский город Новгород насчитывал примерно 28 тыс. жителей).

По-прежнему сохранялся торговый характер и замкнутость центра столицы, получившего в XVI в. название Китай-города. Замкнутость эта подчеркивалась даже внешне. Весь район был обнесен стеной, которая начиналась от угловой Арсенальной башни Кремлевской стены, шла параллельно Никольской улице, затем сворачивала к Москве-реке и доходила до Москворецкой башни Кремля. Были в этой стене, конечно, и ворота - Воскресенские, Ильинские и Варварские. Строил крепость Петрок Малый.

Китай -город. Современность.

Происхождение названия Китай-город связывают со словом “киты”, что означает плетень из жердей, засыпанный землей. Такой плетень для прочности лежал в основании стены Китай-города. Внутри крепостной стены шли торговые ряды и купеческие дома. Купцы Китай-города строили много церквей, в подклетях которых хранили товары. Это была дополнительная мера защиты от воров, так как воровать в церкви считалось двойным грехом.

Некоторые мостовые были уже бревенчатыми; на углах улиц стояли обязательные бочки с водой (для тушения пожаров). На ночь улицы перегораживали рогатками, по ним ходили сторожа с колотушками. В Китай-городе можно было встретить купцов из разных земель. Недалеко от церкви Ильи-пророка стояли Новгородские и Псковские подворья. Здесь подолгу жили татарские, бухарские, греческие, немецкие, шведские купцы. На Варварке располагался Англицкий торговый двор. В конце XVI в. многие купцы переселились в Замоскворечье, а в Китай-городе остались торговые ряды, которых было больше семидесяти: рыбный, хрустальный, ветошный и т.д. О том времени напоминают сохранившиеся до наших дней названия переулков Китай-города. Размеры лавок в фискальных целях строго фиксировались. Торговля была мелкой, оптовыми покупателями были лишь царь да митрополит; иностранные оптовики покупали в основном пушнину.

Москва. 16 век .

Москва в XVI веке производила на путешественников противоречивое впечатление. Издалека это был прекрасный, величественный город, сияющий золотом церковных куполов и зеленью многочисленных садов, но вблизи была видна скученность домишек, которые, как и крестьянские избы, отапливались по-черному. Передвигаться по Москве было трудно из-за глинистой, вязкой почвы, легко превращавшейся в топь; кроме того, мусор и нечистоты выбрасывались прямо на улицу. Между прочим, пожары, являясь страшным бедствием, выполняли, однако, и определенные санитарные функции, так как огонь сжигал весь этот мусор. Город оставался незамощенным. Только от Никольских и Спасских ворот были сооружены для проезда в Кремль деревянные мостовые. Мостовые устраивались так: на дорогу укладывали толстые бревна в два ряда, поперек их обшивали тесом. Стоило все это дорого, и с москвичей брали специальные “мостовые” деньги.

Уже в это время была предпринята попытка планировки московских улиц и определения их ширины – 12 саженей (25 м) для улиц и 3 сажени (6,4 м) для переулков. Однако москвичи по-прежнему ставили свои дома в беспорядке. Между домами протаптывались дорожки – проулки. Так возникали переулки, которые никогда не были прямыми, о чем говорят и их названия – Кривоарбатский, Кривоколенный и др. Однако, существует версия, что кривизна переулков была еще одной противопожарной мерой.

В XVI в. появилось в Москве и типовое домостроение, когда у нынешней Трубной площади продавали однотипные деревянные срубы. Тогда же появился и первый мост через Москву-реку (до этого пользовались бродами). Этот первый мост был “живой”, из плавающих прямо в воде бревен, связанных между собой в плоты. Когда нужно было пропустить корабль, часть плотов отвязывали и отводили в сторону.

В XVI в. окончательно сложилась радиально-кольцевая структура планировки города. Между радиальными улицами возникали слободы: Ваганьковская слобода – между Арбатом и Знаменкой; Кисловские слободы – между теперешним Новым Арбатом и Б.Никитской. Жители последних – хлебники, калашники, кислошники – обслуживали находившийся неподалеку (во времена опричнины) царский двор. Между Б.Никитской и Тверской возник район под названием Успенский вражек, названный по небольшому притоку реки Неглинной. Там находился Посольский двор для литовских послов, а также Земской двор, занимавшийся управлением города, и был устроен пороховой завод. Место между Тверской и дорогой на Дмитров (ул.Б.Дмитровка) называлось Глинищи, но и там в XVI в. появились постройки. Между Б.Дмитровкой и улицей Петровкой находилась обширная слобода Столешники. Там жили плотники, столяры, мебельщики. По другой, менее правдоподобной версии там выделывали скатерти – столешницы. Дальше шла река Неглинная, на правом берегу которой находилась слобода кисельников, готовивших кисель, который обязательно употреблялся на поминках. Это место кисельники выбрали потому, что рядом находились три монастыря – Рождественский, Сретенский и Варсонофьевский, а при них кладбища. Здесь же начинался Кузнецкий мост через Неглинную, который вел к Кузнецкой слободе, где жили ремесленники-кузнецы, имевшие дело с огнем. Поэтому они и стремились поселиться подальше от городских стен, вблизи воды. Здесь проходила дорога на Ярославль и Ростов Великий, превратившаяся в улицу Большую Лубянку. По одной версии, место это получило свое название после переселения из Новгорода, когда произошло его присоединение к Московскому княжеству, нескольких сот семей новгородцев, принесших с собой и название старинной новгородской улицы – Лубяница. Но есть и другая версия, согласно которой название происходит от находившегося здесь лубяного торга, т.е. от места, где происходила мелкая торговля в лубяных шалашах. Далее жили мясники и огородники.

Интересные изменения произошли с названием находящихся здесь прудов. В XVI в. они назывались Погаными прудами или Поганой лужей. По преданию, Юрий Долгорукий приказал убить боярина Кучку и бросить его тело в пруд. Отсюда и название. А в XVI в. сюда сваливали отбросы с местных боен.

Чистые Пруды. Современость

(подробнее,виды Чистых Прудов -

http://www.bankreceptov.ru/photo/photo-0039.shtml )

Но в XVIII в. сподвижник Петра I А.Д.Меншиков купил здесь усадьбу и приказал вычистить пруды, которые с тех пор и стали называться Чистыми.

Дорога, которая вела к царскому селу Семеновское, в XVII в. после присоединения Украины стала называться улицей Маросейкой. Здесь находилось Малороссийское (Украинское) подворье. Поэтому улица сначала называлась Малороссийской улицей, но москвичи со свойственной им любовью к сокращениям скоро превратили ее в Маросейку.

На месте улицы Солянка шла дорога на Владимир, Рязань. Свое название улица тоже получила в XVII в., когда там построили царский Соляной двор, где торговали солью и соленой рыбой.

В Замоскворечье в XVI в. поселили стрельцов, появилась целая сеть стрелецких слобод. Эта часть города тогда так и называлась Стрелецкая слобода.

Оборонные сооружения. Конечно, такое расширение территории города и увеличение его населения потребовали создания новых городских укреплений. В первую очередь был укреплен центр города. В 1534 г., как уже упоминалось, соорудили земляную крепость – Китай-город, а через год на этом месте уже стояли каменные укрепления. На приземистых и широких стенах размещались пушки, а сами стены вполне могли выдержать обстрел из огнестрельного оружия и длительную осаду.

Для защиты Загородья, как тогда называли новые части города, в 60-х годах XVI в. был насыпан земляной вал. Там, где к валу подходили улицы, соорудили бревенчатые, укрепленные землей и дерном ворота. А в 1686 г. царь Федор приказал построить каменные стены – Белый город. Так стала называться центральная часть Москвы по названию находившихся здесь белых земель, т.е. земель , частично или полностью освобожденных от государственных налогов.

Бульварное Кольцо. . Москва

Строительство крепостной стены велось по уже имеющемуся земляному валу, проходившему по линии современного Бульварного кольца. Руководил строительством Федор Савельевич (предположительно Иванов) по прозвищу Конь. Он же ставил крепостные стены Смоленска. Нижние части этой московской крепости сооружали из белого камня, верх - из кирпича. На стене было построено 27 башен с шатровой кровлей и машикулями. Десять башен, сооруженных на месте пересечения стены с улицами, были с воротами. Названия многих из них сохранились в московском разговорном языке: Яузские, Покровские, Мясницкие, Никитские и др. По внешней стороне стены шел ров. Строительство окончательно было закончено в 1593 г., но уже в 1591 г., когда хан Казы-Гирей подошел к Москве, стена выглядела так внушительно, что он не решился ее штурмовать и отошел. В память об этом событии в том же году был основан Донской монастырь.

Но даже этих новых укреплений было недостаточно для обороны быстро разраставшегося города. От стен Белого города лучами расходились улицы-дороги. Местность на северо-востоке, за пределами Белого города, называлась Самотекой: река Неглинная довольно спокойно текла там к отверстию (трубе) в стене Белого города. Вокруг Белого города постепенно возникали все новые и новые слободы, значительные территории были засажены садами. За Яузой, например, жили котельники (там теперь Котельническая набережная), гончары (в районе Таганки была Гончарная слобода, теперь Гончарный переулок). На месте современной Серебрянической набережной находилась слобода ювелиров-серебряников.

Население всех этих огромных пригородных или подгородных, слобод было совершенно беззащитно перед врагами, которые очень близко могли подойти к Кремлю, как это и случилось во время нашествия хана Казы-Гирея. Поэтому Борис Годунов, правивший от имени царя Федора Иоанновича, повелел окружить весь посад еще одной линией укреплений – земляным валом, дубовой стеной по гребню вала и рвом по его внешней стороне. В местах пересечения с валом улиц были построены 34 башни с воротами, а глухих башен по всей крепости было около сотни. Земляной новая крепость была построена не случайно: при ее обстреле ядра пушек противника зарывались в землю и не причиняли большого вреда. Дубовая стена скоро сгорела, а за крепостью и территорией, которую она огораживала, закрепилось название Земляной город.

Таким образом, территория Москвы в течение XVI в. выросла во много раз. Стена Земляного города окружала площадь в 1878 га.

Развитие ремесел. Население столицы Российского государства по-прежнему отличалось разнообразием состава. Здесь жили ремесленный и торговый люд, бояре и служилые люди с челядью, духовенство всех рангов и чинов, дворцовые слуги. С конца XVI в. в Москве стали появляться крупные по тем временам предприятия, такие, как Пушечный двор, изготовлявший огнестрельное оружие, славившееся далеко за пределами Москвы; на нем трудились до тысячи работных людей. Недалеко от Пушечного двора в районе нынешней Сретенки располагалась слобода, где жили мастера – пушечные и колокольные “литцы”. В царствование Ивана Грозного в Москве ежегодно проводился смотр артиллерии, стрельбы на поле около Новодевичьего монастыря. В это время на Пушечном дворе работал выдающийся мастер-литейщик Андрей Чохов – автор отлитой в 1586 году Царь-пушки.

Мощным предприятием был государев Зелейный двор, где изготовляли зелье (порох). С середины XVI в. в Китай-городе появился Печатный двор (на месте нынешнего Российского Государственного Гуманитарного университета на Никольской улице). Были попытки наладить производство бумаги. При дворе работали Серебряные палаты, производившие дорогостоящие украшения, царскую посуду.

Московские ремесленники работали как на заказ, так и на рынок. Портновское ремесло в XVI веке достигло в Москве такого уровня, что, например, новгородцы посылали своих детей на выучку к московским мастерам.

Для выполнения трудоемких работ существовали артели: плотников, иконописцев, расписывавших соборы.

Развитие торговли. В XVI в. Москва налаживает постоянные торговые связи не только с ближайшими районами, но и с отдаленными русскими землями: Поморьем, Приуральем, Карелией.

Москва снабжала русские земли изделиями своих кузнецов, литейщиков, ювелиров, мастеров печатного дела и многих других умельцев.

После присоединения Казани и Астрахани волжский путь стал одним из самых важных во внешней торговле. Он сыграл заметную роль в развитии торговых отношений Москвы с Кавказом и Средней Азией. С Востока в Москву везли ткани, коней (ими торговали на Ногайском дворе купцы из Ногайской орды), тонкие кожи, пряности.

Московские купцы везли на Восток традиционные русские продукты: пушнину, мед, воск, изделия московского производства.

На волжском пути.

После открытия Северного морского пути (вдоль берегов Скандинавии через Белое море к Архангельску) возрос удельный вес торгового оборота Москвы с Западом. Определенными привилегиями пользовались в Москве английские купцы. Большой спрос был на английские сукна, оружие, металлы. В свою очередь большая часть английского флота была построена из русского леса. Несмотря на бесконечные войны, не прекращались торговые связи Москвы с Польско-Литовским государством. Купцы оттуда останавливались на особом Панском дворе, который располагался, так же, как и Англицкий, на Варварке. Во второй половине XVI в. в Москве стали появляться также и голландские купцы.

Развитие торговых связей усиливало потребность в географических знаниях. Их черпали из “Космографии” Мартина Бельского и других иностранных авторов, а также из описаний русских путешественников В.Познякова и Т.Коробейникова. В 1552 г. был составлен “чертеж” всего Русского государства.

Развитие культуры. В XVI в. Москва переживает бурный подъем культуры и искусства. Религиозное мировоззрение по-прежнему определяло московскую жизнь общества. Большую роль в этом сыграл Стоглавый собор 1551 г. Он регламентировал искусство, утвердив образцы, которым надлежало следовать. В качестве образца в живописи формально провозглашалось творчество Андрея Рублева.

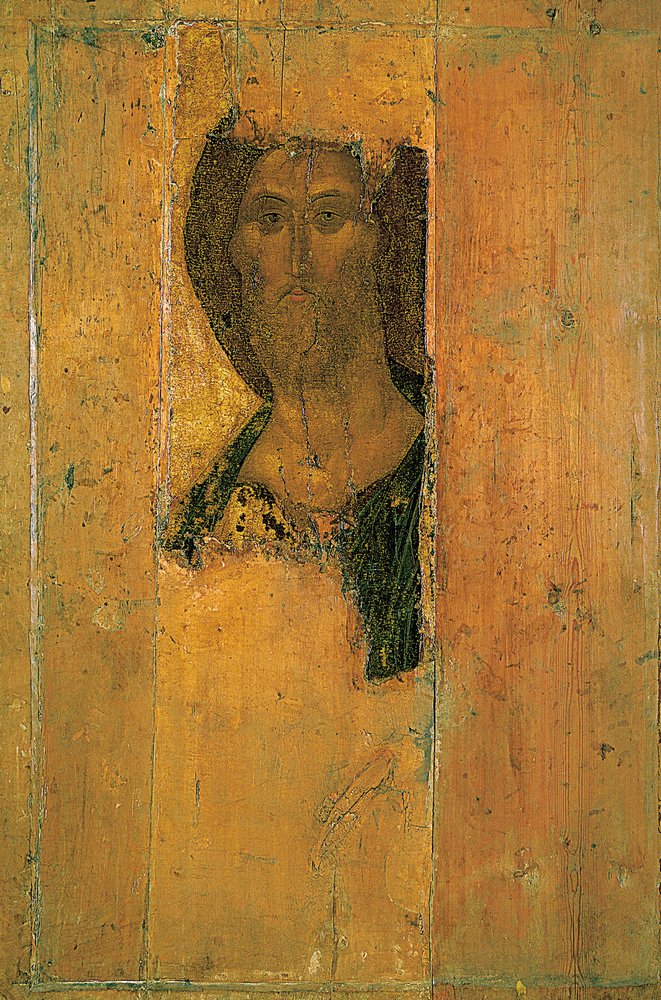

Андрей Рублев, гениальный русский живописец,16 век

"Спас" .

Общеизвестна еще и гениальная "Троица" . А .Рублев ,16 век .

Но имелись в виду не художественные достоинства его живописи, а иконография – расположение фигур, использование определенного цвета и т.п. в каждом конкретном сюжете и изображении. В зодчестве за образец брался Успенский собор Московского Кремля, в литературе – сочинения митрополита Макария и его кружка.

Распространение грамотности и просвещения привело к созданию специальных руководств по грамматике (азбуковники) и арифметике. В создании сочинений на грамматические темы принимали участие Максим Грек и другие публицисты. Образованные москвичи того времени хорошо знали не только родной, русский, но и иностранные языки. Один из руководителей Посольского приказа Федор Карпов читал Овидия и Аристотеля, знал греческий и латинский языки. Известны случаи посылки молодых людей для обучения в Константинополь и другие культурные центры того времени. Писали на привозной, очень дорогой бумаге, делопроизводство из соображений экономии вели в свитках, пользоваться которыми было непросто. Книги по-прежнему переписывали вручную, стоили они дорого, их ценили и берегли. Широкую известность даже за границей приобрела библиотека Ивана Грозного, который посылал за книгами в другие страны.

В середине XVI в. в Москве зародилось книгопечатание. Первые печатные книги появились еще в 50-х годах XVI в. Москвичам были известны книги, напечатанные в типографии Гуттенберга, и свое книгопечатное дело они пытались наладить сначала при помощи иноземцев. В ответ на обращения Ивана Грозного к шведскому королю и императору Священной римской империи оказать помощь они потребовали распространения на Руси католицизма.

Тогда по рекомендации митрополита Макария Иван Грозный обратился к Ивану Федорову и Петру Мстиславцу, которые, очевидно, знали книгопечатание: в Москве уже была тогда типография, напечатавшая семь анонимных книг, т.е. без указания автора и типографии. Возможно, основателем этой типографии был Сильвестр – один из руководителей Избранной рады, а Иван Федоров и Петр Мстиславец работали в ней. Государственная типография открылась в Москве на Никольской улице 19 апреля 1563 г. В день открытия ее посетили Иван Грозный и митрополит Макарий.

Книгопечатание . Россия. 16 век.

Первой книгой, напечатанной в этой типографии, был “Апостол”. По не вполне понятным причинам первопечатникам в 1566 г. пришлось покинуть столицу, однако их дело не заглохло. В 1668 г. в Москве вышла новая печатная книга – Псалтырь, изданная Андроником, а всего за вторую половину XVI в. было напечатано 20 книг. Печатная книга постепенно входила в культурную жизнь москвичей, распространяясь по всему Русскому государству. Печатание книг дало толчок дальнейшего распространения грамотности. Изданные книги являлись своеобразными учебными пособиями, по которым велось первоначальное обучение грамоте многих жителей Москвы.

Иван Грозный заказал напечатать также Лицевой летописный свод – своеобразную энциклопедию мировой и отечественной истории. До нас дошли десять томов, где материал делился по княжениям предков Ивана Грозного.

В середине XVI в. московские летописцы подготовили огромный летописный свод, своеобразную историческую энциклопедию XVI в. – Никоновскую летопись.

Крупнейшим литературным произведением того времени являлись Четьи-Минеи, – жития русских святых, или биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью. Раньше, еще со времен Киевской Руси, были распространены переводные жития святых, заимствованные от южных и западных славян и из Византии). Успенские и Царские Четьи-Минеи состояли из двенадцати томов (по числу месяцев года) и были предназначены для чтения по месяцам. История покорения Казани изложена в Казанской летописи. Об обмирщении культуры свидетельствует появившаяся в это время своеобразная хозяйственно-бытовая энциклопедия горожанина – Домострой, написанная или отредактированная Сильвестром и содержащая разнообразные полезные сведения для применения как в духовной, так и в мирской жизни. Появление этой книги не было случайным.

Государство было заинтересовано в том, чтобы регламентировать быт, сделать его экономным, развить в людях бережливость. Для упорядочения частной жизни людей из состоятельных слоев общества и был предназначен “Домострой”.

Здесь давались советы, как быть бережливым, как поднять семейную дисциплину, как готовить еду, как приберегать запасы, хранить одежду и заботиться о том, чтобы собаки в доме были сторожливы, а сам “дом всегда в устроении: как в рай войти”.

В начале XVI в. было написано литературно-публицистическое и историческое сочинение “Сказание о князьях Владимирских”. Это легендарное сочинение начиналось с рассказа о Великом потопе. Затем следовал перечень властителей мира, среди которых особо выделялся римский император Август. Он, якобы, послал на берега Вислы своего брата Пруса, основавшего род легендарного Рюрика. Последний был приглашен в качестве русского князя. Наследник Пруса и Рюрика, а следовательно, и Августа, киевский князь Владимир Мономах получил от константинопольского императора символы царской власти – шапку-венец и драгоценные оплечья-бармы. Иван Грозный, исходя из своего родства с Мономахом, с гордостью писал шведскому королю, что ведет свой род от Августа.

Из кружка митрополита Макария в 1560-1563 гг. вышла “Степенная книга царского родословия”. Она представляла собой систематическое изложение русской истории от Владимира I Святославича до Ивана IV включительно по материалам летописей, хронографов (хронограф – в Византии, Болгарии, Сербии сочинения по всемирной истории. На Руси XI-XVIII вв. переводные хронографы дополнены русскими известиями), родословных книг и т.д. Ее материал размещался по княжениям предков Ивана Грозного, каждое из которых составляло “грань” – родословную степень единой лестницы княжеского дома. Таких граней было выделено 17. “Книга” подчеркивала извечность самодержавной власти русских монархов.

В церковной среде был выдвинут тезис о Москве – “третьем Риме”. Здесь исторический процесс был представлен в виде смены мировых царств. Первый Рим погиб из-за ересей, “второй Рим” – Константинополь – из-за унии с католиками, “третий Рим” – истинный хранитель христианства – Москва, которая будет существовать вечно.

В то время большое внимание уделялось вопросам, касавшимся социально-экономического положения монастырей. С острой критикой права монастырей на владение селами и эксплуатацию крестьянского труда выступали монах Вассиан Патрикеев и афонский ученый-книжник Максим Грек, который некоторое время до прибытия на Русь был близок к кружку итальянских гуманистов. Дело, однако, кончилось тем, что их противникам на церковных соборах, состоявшихся в Москве в 1525 и 1531 гг., удалось добиться обвинения Вассиана Патрикеева и Максима Грека в ереси и заточения их в монастырь. На некоторое время восторжествовала клерикальная реакция, душившая все проблески живой мысли и светской литературы.

В середине XVI в. по стране прокатилась новая волна реформационного движения. На этот раз “ересь” захватила не только круги дворянства и духовенства, но и городские низы. С наибольшей силой она проявилась в Москве.

Здесь в кружке Матвея Башкина выдвигались смелые идеи борьбы с социальной несправедливостью. Башкин выступал против закабаления свободных людей. Смелые проекты преобразования Русского государства предлагал Иван Семенович Пересветов.

Целью этих преобразований было укрепление самодержавной власти монарха, опирающегося на постоянное войско. Пересветов выступал против вельмож. Эти пожелания отвечали интересам широких кругов дворянства.

Поскольку обсуждение религиозно-философских вопросов на некоторое время было запрещено, передовые, мыслящие люди занялись изучением естественнонаучных вопросов. Появляются первые работы по естественнонаучным темам. Ученый-медик Николай Булев в начале 30-х годов перевел на русский язык “Травник” – первое медицинское руководство, которое стало дополняться сведениями, взятыми из русской практики. Булеву приписывают также перевод “Альманаха” – трактата астрономического содержания.

Развитие архитектура и живописи. В XVI в. продолжает формироваться московский архитектурный стиль, который позже стал определяющим во всем государстве. В каменное строительство вносились традиции русского деревянного зодчества, на основе традиций деревянных шатровых сооружений появляются каменные церкви в виде башен. Шатровые храмы не имеют внутри столбов, и вся масса здания держится на фундаменте. Наиболее ранним образцом шатрового зодчества является шатровая церковь Вознесения в Коломенском, построенная в 1532 году в ознаменование рождения у Василия III сына Ивана. Вот что писал в прошлом веке восхищенный русским шатровым храмом знаменитый французский композитор Берлиоз: “Ничто меня так не поразило, как памятник древнерусского зодчества в селе Коломенском. Многое я видел, многим я любовался, многое поражало меня, но время, древнее время в России, которое оставило свой памятник в том селе, было для меня чудом из чудес. Я видел Страсбургский собор, который строился веками, я стоял вблизи Миланского собора, но, кроме налепленных украшений, я ничего не нашел. А тут передо мной предстала красота целого. Во мне все дрогнуло. Это была таинственная тишина. Гармония красоты законченных форм. Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь, и я долго стоял ошеломленный”.

Позднее, в подмосковном селе Дьякове, была построена церковь Иоанна Предтечи, а в царском имении селе Остров на Москве-реке была построена белокаменная шатровая церковь Преображения с двумя приделами, богато украшенная рядами кокошников.Приделом в православном храме называют бесстолпную пристройку, которая обычно находится с южной или северной стороны храма и имеет дополнительный алтарь (от лат. alta aria – возвышенное место, жертвенник, место для жертвоприношений). В христианских храмах в алтарях находятся столы (или престолы) для совершения таинства при богослужении. В христианстве алтарями называют также всю восточную часть храма, которая отделяется от остальных его частей алтарной преградой. С XV в. эта преграда в православных храмах получила название иконостас. Наиболее значительным, самым живописным и праздничным памятником московской архитектуры XVI в., впитавшим в себя лучшие черты шатрового и столпового стилей, стал собор Покрова, что на Рву, позднее получивший название храма Василия Блаженного, потому что под его сводами в конце века был похоронен юродивый Василий Блаженный. Его строителем был замечательный русский зодчий Посник Яковлев по прозвищу Барма. Собор состоит из девяти башен-церквей с восьмигранным столпом посередине. Столп увенчан шатром, вокруг которого идет галерея, соединяющая все церкви. Построен храм был в честь взятия Казани.

Колоколня Ивана Великого , 16 век

Завершением монументального строительства в центре Москвы того времени стала колокольня Ивана Великого, пристроенная к старой кремлевской звоннице, – высокий 60-метровый столп, увенчанный золоченым куполом.

Другим направлением в архитектуре XVI в. было строительство больших пятиглавых монастырских храмов по образцу Успенского собора в Москве. Наиболее известны Успенский собор в Троице-Сергиевом монастыре, собор в Дмитрове, Смоленский собор Новодевичьего монастыря. Интересна история строительства Новодевичьего монастыря. В 1514 г. Василий III решил вернуть Смоленск и отобрать его у литовцев. Штурм города был им назначен на первый день после праздника смоленской иконы Богородицы, т.е. на 29 июля. Накануне был совершен большой торжественный молебен с просьбой к Богородице помочь русскому войску и даровать победу над литовцами. Василий III пообещал тогда, что если Смоленск будет взят, то на том месте, где икона простилась с Москвой, он построит монастырь и церковь в ее честь. Город был взят. В 1523 г. были выделены деньги на строительство. Место, где был заложен монастырь, называлось Самсоновым лугом, но более распространенным названием было Девичье поле. Согласно преданиям, на этом просторном лугу татарские баскаки отбирали из согнанных сюда московских девушек тех, которые в уплату дани должны были быть уведены рабынями в Орду. Смоленский собор монастыря закончили в июле 1525 г.

В живописи XVI в. можно выделить две основные тенденции.

Во-первых, это проникновение светских, исторических мотивов во фрески и стенные росписи, привлечение сюжетов Священного писания для выражения определенных политических идей. Например, икона “Церковь воинствующая” изображает события взятия Казани. На ней изображено торжественное шествие во главе с царем воинов, оставляющих за собой горящий город. Фрески Золотой палаты царского дворца содержали своеобразные назидания молодому царю.

Во-вторых, в живописи все больше наблюдается стремление к изяществу и миниатюрности, тщательности отделки изображения. Это очень характерно для нового течения в живописи – “строгановского письма”. Свое название это течение получило из-за принадлежности многих икон семейству купцов Строгановых. Создателями этого нового течения были московские иконописцы. Миниатюры, несмотря на некоторую условность изображения, дают прекрасное представление о многих событиях московской жизни XVI в., в том числе о строительстве московских соборов и кремлевских стен, знакомят с картинами быта, образцами оружия и доспехов.

_____________________________________

Послесловие

Эпоха Ивана Грозного - это выдающаяся Эпоха, причем не только по меркам нашей России , но и всей Истории Человечества Нового времени. И его нужно изучать не по западническим извращающим всё источникам и работам, и не по слащавым литературно-художественным писаниям придворного историка романовской династии Карамзина, а по работам настоящих русских историков,верных и Истине, и логике , и фактам, и своей Родине, чью сложную Историю они взялись описывать.

Например по таким полноценным и всеобъемлящим историческим работам на эту важную тему о нашей Истории 16 века, каковая, например, приведена тут:

http://lib.rus.ec/b/149182/read

Комментарии

Комментарий удален модератором

Нужно сначала посмотреть,каковы вообще города были в те давние времена. И кое какие данные на эту тему в этой статье приводятся.Это раз.

И второе. Жилые поселения даже сейчас , в период последовательной урбанизации, с населением свыше 10 тыс. жителей. у нас автоматически приобретают статус городов.А Москва даже тогда имела число жителей,как указано, свыше 100 тыс . человек. Это уже был,по тем мерках, очень крупный город. Да и по настоящим меркам тоже. Настоящая столица, одним словом!

Если бы не присоединение Казани и Астрахани, не поход Ермака (заметим, без царской воли, сугубо личная инициатива Строгановых), царствование Ивана IV было бы провальным по всем показателям.

Плюс мозги,Барон,включите!Если,конечно,хотите объективно разобраться,а не очередную недалекую "грязь" на то великое время для России в очередной раз лить!

Соловьёва читайте, Ключевского, Покровского, Иловайского.

А что ваши ссылки???

А что касается статьи-я ответил.

Москва всегда выглядела лучше. Столица, как жа.

И потихоньку превратилась в кровососа со всей России. И не только России.

О РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЕ

http://gidepark.ru/community/2100/content/1482983