Атомный ледокол "Арктика".

В 4 часа утра, 17-го августа, 35-ть лет назад, советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.

Не будь этой победы советской науки и техники, Россия сегодня не могла бы вновь гордиться своими полярниками и моряками, достигшими дна Северного Ледовитого океана на макушке планеты. Второй в истории атомный ледокол (первым был спущенный на воду в 1957 году «Ленин») был построен на Балтийском заводе имени Серго Орджоникидзе, вступил в строй в 1975 году и имел сравнимые (водоизмещение — 23 000 т, длина — 148 м, ширина — 30 м) с собратом характеристики, но был значительно надежнее и позволял развивать большую мощность.

Ледокол имеет высокие борта, четыре палубы и две платформы, бак и пятиярусную надстройку. В качестве движителей используются три четырехлопастных гребных винта фиксированного шага. Атомная паропроизводительная установка размещена в специальном отсеке в средней части ледокола. Корпус сделан из высокопрочной лигированной стали, в местах, подверженных наибольшему воздействию ледовых нагрузок усилен ледовым поясом. На ледоколе имеются дифферентная и креновая системы. Буксирные операции обеспечивает кормовая электрическая буксирная лебедка. Для ведения ледовой разведки базируется вертолет. Контроль и управление техническими средствами энергетической установки ведутся автоматически, без постоянной вахты в помещениях ЦО, помещениях гребных электродвигателей, электростанциях и у распределительных щитов. Контроль за работой и управление энергетической установкой осуществляются из центрального поста управления.

Ходовая рубка — центр управления судном. На атомоходе она расположена в верхней части надстройки, откуда открывается больший обзор. Ходовая рубка вытянута поперек судна — от борта до борта на 30 метров, ширина ее — около 5 метров. На передней и боковых стенках почти сплошь располагаются большие прямоугольные иллюминаторы. Внутри рубки только самое необходимое. По бортам и посередине ходовой рубки располагаются три одинаковых пульта, на которых находятся ручки управления движением судна, индикаторы работы трех винтов ледокола и положения руля, курсоуказатели и другие датчики, а также кнопки заполнения и осушения балластных цистерн и две тифонных кнопки для подачи звукового сигнала. Вблизи пульта управления левого борта располагается штурманский стол, у центрального — рулевой штурвал, у пульта правого борта — гидрологический стол; около штурманского и гидро-логического столов установлены тумбы радиолокаторов кругового обзора.

НАЧАЛО Атомоход "Арктика", головной корабль серии проекта 10520, был заложен 3 июля 1971 года на стапелях Балтийского завода. Экипаж — 150 человек — впервые участвовал в постройке ледокола и был сдаточной и приемной командой. Это дало возможность морякам быстро освоить новую технику. Возглавил экипаж опытный ледовый капитан Ю.С.Кучиев. До этого он проработал в Арктике более 30 лет, плавал почти на всех типах ледоколов. Уже 26 декабря 1972 года судно было спущено на воду.

Правительством было принято решение сразу проверить мобилизационный вариант ледокола как крейсера береговой обороны. Для этого необходимо было установить артиллерийские крупнокалиберные и высокоскоростные установки с боезапасом и устранение помех, дополнительное радиолокационное и радиоэлектронное оборудование и в период испытаний ледокола провести испытания вооружения фактическими стрельбами по мишеням. После проведения испытаний, вооружение необходимо было снять с ледокола и законсервировать. Часть оставшегося на ледоколе оборудования мобилизационного варианта также законсервировать, помещения ледокола восстановить по варианту мирного времени.

Было четко продуманно, как избежать задержки строительства корабля. Был создан оперативный штаб, который работал под руководством Виктора Ниловича Шершнева. В оперативный штаб входили представители группы наблюдения заказчика во главе со Александром Калиновичем Следзюком и капитаном Юрием Сергеевичем Кучиевым, главный конструктор ледокола — начальник ЦКБ «Айсберг» Андрей Егорович Перевозчиков, а также научный руководитель от НИИ атомной энергии им. Курчатова Николай Сидорович Хлопкин .

Было четко продуманно, как избежать задержки строительства корабля. Был создан оперативный штаб, который работал под руководством Виктора Ниловича Шершнева. В оперативный штаб входили представители группы наблюдения заказчика во главе со Александром Калиновичем Следзюком и капитаном Юрием Сергеевичем Кучиевым, главный конструктор ледокола — начальник ЦКБ «Айсберг» Андрей Егорович Перевозчиков, а также научный руководитель от НИИ атомной энергии им. Курчатова Николай Сидорович Хлопкин .

Было решено: все испытания провести за один выход в море, не подходя к берегу. На борт ледокола взяли кроме сдаточной команды всех специалистов, которые могут потребоваться, всех военных специалистов и комиссию для проведения стрельб и других испытаний по мобилизационному варианту. Таких специалистов набралось 700 человек при числе штатных мест на ледоколе 125. Шершневу и Кучиеву с помощниками пришлось здорово поработать, чтобы всех сносно разместить и никого сильно не обидеть. Но испытания были задержаны на целых четыре дня. Уровень воды в устье Невы и в морском канале упал ниже ординара. А им требовался уровень воды на 30-40 см выше ординара.

Благодаря правильному решению: никому на берег не сходить, все находились в постоянной готовности к выходу в море. На корабле ввели морской распорядок, испытания успешно провели и вернулись на завод. 17 декабря 1974 года радиостанции в Москве и Ленинграде приняли короткую радиограмму: «Работа завершена». Так лаконично капитан Ю С.Кучиев сообщал о том, что ходовые испытания атомного ледокола «Арктика» успешно окончены.

Выполнили большой объем конструктивных улучшений и доработали по результатам швартовых и ходовых испытаний. Атомоход «Арктика» под командованием капитана Кучиева в апреле 1975 году вышел в море на контрольной выход. Подъем государственного флага СССР на ледоколе состоялся 25 апреля 1975 года на таллиннском рейде, был подписан акт сдачи-приемки в эксплуатацию головного атомного ледокола «Арктика» и тогда же проводили его в первое самостоятельное плавание в город Мурманск — порт приписки.

Ледокол был создан усилиями коллективов более 350-и объединений и предприятий, ста научно-исследовательских, проектно-конструкторских и эксплуатационных организаций страны.

В начале июня 1975 атомоход провел по Северному морскому пути на восток дизель-электрический ледокол "Адмирал Макаров". В октябре 1976 года вырвал из ледового плена ледокол "Ермак" с сухогрузом "Капитан Мышевский", а также ледокол "Ленинград" с транспортом "Челюскин". Капитан «Арктики» назвал те дни "звездным часом" нового атомохода.

В начале июня 1975 атомоход провел по Северному морскому пути на восток дизель-электрический ледокол "Адмирал Макаров". В октябре 1976 года вырвал из ледового плена ледокол "Ермак" с сухогрузом "Капитан Мышевский", а также ледокол "Ленинград" с транспортом "Челюскин". Капитан «Арктики» назвал те дни "звездным часом" нового атомохода.

Два года активной работы показали, что ледокол с честью оправдал надежды конструкторов и строителей. Были продемонстрированы надежность атомной установки, всего оборудования, хорошие маневренные и мореходные качества атомохода. Капитан «Арктики» Ю.С.Кучиев и капитан дальнего плавания Г.О.Кононович вышли с предложением о проверке ледокола в высокоширотном арктическом рейсе. Так началась подготовка к походу в район Северного полюса.

Экспериментальный зимний рейс на Ямал в марте — апреле 1977 года

В апреле 1976 года атомный ледокол «Ленин», выйдя из Мурманска, провел сквозь льды Баренцева и Карского морей дизель-электрическое судно усиленного ледового класса «Павел Пономарев» с четырьмя тысячами тонн грузов на борту. В районе мыса Харасавэй грузы были сняты на припайный лед, а потом доставлены на берег, после чего оба судна благополучно возвратились в незамерзающий порт Мурманск. Опыт удался, и в следующем, 1977 году решено было повторить его в гораздо больших масштабах. Полярные моряки запланировали несколько рейсов из Мурманска на Ямал. На сей раз в работах участвовали атомный ледокол «Арктика», ледокол «Мурманск» и три грузовых судна— «Гижига», «Наварин» и «Павел Пономарев».

В апреле 1976 года атомный ледокол «Ленин», выйдя из Мурманска, провел сквозь льды Баренцева и Карского морей дизель-электрическое судно усиленного ледового класса «Павел Пономарев» с четырьмя тысячами тонн грузов на борту. В районе мыса Харасавэй грузы были сняты на припайный лед, а потом доставлены на берег, после чего оба судна благополучно возвратились в незамерзающий порт Мурманск. Опыт удался, и в следующем, 1977 году решено было повторить его в гораздо больших масштабах. Полярные моряки запланировали несколько рейсов из Мурманска на Ямал. На сей раз в работах участвовали атомный ледокол «Арктика», ледокол «Мурманск» и три грузовых судна— «Гижига», «Наварин» и «Павел Пономарев».

28 февраля 1977 года караван, состоящий из двух ледоколов и транспортного дизель-электрохода «Гижига», покинул Мурманск и через четверо суток подошел к Харасавэю. Еще через неделю он двинулся на запад, в обратный путь. В Баренцевом море, на чистой воде, ледоколы отпустили разгрузившуюся на Ямале «Гижигу», и она своим ходом отправилась в Мурманск, где тут же вновь встала под погрузку. Ледоколы тем временем приняли следующее судно, «Наварин», и повели его сквозь льды. Спустя двое суток все три судна были уже у Харасавэя. «Наварин» начал разгружаться, ледоколы готовились идти за очередным ведомым, «Павлом Пономаревым».

«Арктика» ломала льды, творила чудеса, выбираясь из немыслимых нагромождений торосов, в которых — и это единодушное мнение всех, кто участвовал в операции 1977 года, — застрял бы любой другой ледокол. И все-таки не раз наступал такой момент, когда атомоход вынужден был останавливаться, пятиться назад и даже просить помощи у «меньшого брата», «Мурманска», мощность машин которого «всего» двадцать две тысячи лошадиных сил.

Зимние льды во многом оказались новинкой и для моряков, и для специалистов-ледоведов. Нне столь уж толстый (несравнимый с настоящим арктическим паком) лед зимнего Карского моря оказал достойное сопротивление даже «Арктике». Ледопроходимость зимой резко ухудшилась, ледоколы неоднократно заклинивались в торосистых участках ледяных полей, иногда с трудом сползали с них. И уж во всей полноте проявилось коварное явление с убаюкивающе красивым названием: адгезия.

Адгезия — это облипание. В какой то момент громадный атомный ледокол вдруг начинал «на ровном месте», в совершенно невинном на первый взгляд участке сбавлять ход, а у его бортов возникала и увеличивалась с каждой секундой в длину и ширину белая снежная «борода». Она-то и тянула судно назад, стопоря в конце концов его ход.

«Арктика» билась в отрогах новоземельского ледяного массива, заклинивалась, отступала, двигалась зигзагами, но в конце концов по едва заметной трещинке в сплошных торосистых льдах, обнаруженной с борта вертолета, подошла к западному берегу полуострова Ямал, к мысу Харасавэй. Атомоход с грузовым судном на «усах», в сопровождении «Мурманска» приблизился к цели. Эксперимент вступал в завершающую фазу - разгрузке.

Если норма выгрузки на арктическом рейде летом составляет двести — триста тонн в сутки, а в хорошо оборудованном порту шестьсот — восемьсот тонн в сутки, то на ямальском припайном льду в марте — апреле 1977 года в сутки выгружалось с судна и вывозилось на берег по тысяче, тысяче двести, полторы тысячи тонн. А в один из самых славных дней с дизель-электрохода «Наварин» было выгружено более двух тысяч тонн.

28 февраля начался полярный эксперимент. 17 апреля ледоколы повели к чистой воде последнее разгруженное транспортное судно. Было совершено в общей сложности пять рейсов по трассе Мурманск — Ямал.

ПОХОД НА ПОЛЮС Настоящим "звездным часом" для ледокола стало покорение Северного полюса. Не смотря на то, что лозунг «К полюсу - напролом!» был выдвинут еще в начале 20 века адмиралом С.О.Макаровым, до этого момента ни один ледокол не решался на эту экспедицию.

Предпринятый рейс назывался научно-практическим, экспериментальным. Маршрут ледокола разрабатывался с использованием карты ледовых прогнозов, составленной по состоянию на середину августа за несколько лет, для создания оптимальных условий проверки судна, гребных винтов на прочность в высоких широтах.

В экспедиции принимало участие более 200 человек. Перед выходом в плавание моряки загадали: если на борт "Арктики" поднимется министр морского флота СССР Тимофей Гуженко, намеревавшийся принять участие в экспедиции, то Северного Полюса ледокол достигнет наверняка.

В экспедиции принимало участие более 200 человек. Перед выходом в плавание моряки загадали: если на борт "Арктики" поднимется министр морского флота СССР Тимофей Гуженко, намеревавшийся принять участие в экспедиции, то Северного Полюса ледокол достигнет наверняка.

Как только Гуженко поднялся на борт ледокола, отдали швартовы, и 9 августа 1977 года "Арктика" вышла из Мурманского порта. По предварительным расчетам путь к полюсу предполагалось проложить по прямой линии с запада. Против такого маршрута категорически возражал В.Н.Купецкий, автор теории «свободной воды» и долговременных ледовых прогнозов на основании «солнечной матрицы». Он доказывал, что на пути к северу с западного направления в это время года ледоколу преградят путь непроходимые льды, тогда как из восточной части моря Лаптевых ледовая обстановка позволяет без риска выйти на простор «Великой Сибирской полыньи». Его поддержали капитаны. Весомыми посчитал его доводы министр морского флота, и маршрут было поручено разработать Купецкому. Выйдя из Мурманска, пройдя Карское море, миновав пролив Вилькицкого, "Арктика" вошла в море Лаптевых по 130-му меридиану и повернула на север.

Как только Гуженко поднялся на борт ледокола, отдали швартовы, и 9 августа 1977 года "Арктика" вышла из Мурманского порта. По предварительным расчетам путь к полюсу предполагалось проложить по прямой линии с запада. Против такого маршрута категорически возражал В.Н.Купецкий, автор теории «свободной воды» и долговременных ледовых прогнозов на основании «солнечной матрицы». Он доказывал, что на пути к северу с западного направления в это время года ледоколу преградят путь непроходимые льды, тогда как из восточной части моря Лаптевых ледовая обстановка позволяет без риска выйти на простор «Великой Сибирской полыньи». Его поддержали капитаны. Весомыми посчитал его доводы министр морского флота, и маршрут было поручено разработать Купецкому. Выйдя из Мурманска, пройдя Карское море, миновав пролив Вилькицкого, "Арктика" вошла в море Лаптевых по 130-му меридиану и повернула на север.

Хотя ледокол, используя данные ледовой разведки, старался обходить наиболее мощные ледовые преграды, ему неоднократно пришлось испытывать трудности. Это были очень напряженные моменты, требующие слаженности, высокого профессионализма от всего экипажа. Наиболее напряженными были дни, начиная с 14 августа, когда ледокол вошел во льды. Руководитель рейса Министр Морского флота СССР Тимофей Борисович Гуженко говорил, что, порой, он чувствовал себя как в камнедробилке, так как в тяжелых льдах судно продвигалось вперед ударами: взад-вперед, взад-вперед.

«Плавание во льдах — это вечный риск. Могут произойти тысячи неожиданностей: сломаться конус гребного вала, отвалиться винт. В этом случае ледокол лишается трети мощности. Может сложиться ситуация, когда затертый льдами он должен будет пытаться вырваться из ледового плена. Поэтому на борту был аварийный запас продовольствия, чтобы хватило всему экипажу, примерно, на 8 месяцев. Было все необходимое, чтобы построить аэродром. Особое беспокойство вызывали ажурные винты диаметром 5,7 метра. Но даже в самые тяжелые моменты плавания «Арктики» они выдержали. С отдельными скоплениями многолетнего льда мы встречались во время плавания на «Ленине» и на «Арктике» до этого похода, но ледяные поля толщиной в несколько метров — такие нам преодолевать не приходилось…» ( Кучиев Ю.С.)

17 августа 1977 г. в 4 часа утра по московскому времени атомный ледокол, преодолев мощный ледяной покров Центрального полярного бассейна, впервые в мире достиг в активном плавании географической точки Северного полюса.

Первым на лед Северного полюса спустились Фидус Асхадуллин и мастер-ремонтник А. А. Шпринг. Подобрали ровную площадку и установили на макушке Земли стальной блестящий стержень.

Первым на лед Северного полюса спустились Фидус Асхадуллин и мастер-ремонтник А. А. Шпринг. Подобрали ровную площадку и установили на макушке Земли стальной блестящий стержень.

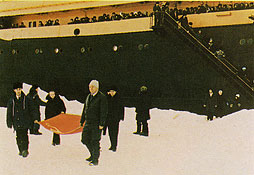

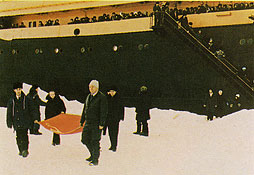

И тогда с борта атомохода спустили парадный трап. В 9 часов 40 минут по московскому времени над Северным полюсом был поднят флаг Советского Союза. Капитан ледокола прикрепил у подножия флагштока древко от флага экспедиции Георгия Седова, которая не смогла тогда дойти до Северного полюса. Моряки и ученые на радостях совершили "кругосветное путешествие": вокруг десятиметровой стальной мачты, к которой крепилось полотнище, протоптали круг радиусом метров в двадцать и, ходя друг за другом по этому кругу, пересекали все земные меридианы.

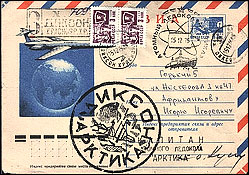

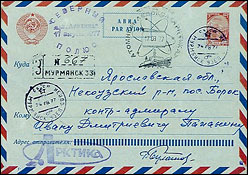

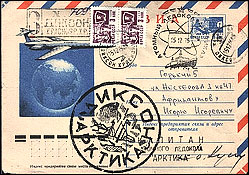

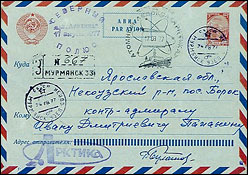

Сувенирный «почтовый» штемпель с надписью: «Северный полюс. Атомный ледокол «Арктика» 17 августа 1977 г.» изготовил старший техник Рафик Булатов из куска резины - и стал штамповать конверты, открытки, фотографии. И хотя желающих получить сувенир было много, но количество существующих конвертов с этим штемпелем оценивается примерно в 100-120 штук, больше на ледоколе просто не было.

Сувенирный «почтовый» штемпель с надписью: «Северный полюс. Атомный ледокол «Арктика» 17 августа 1977 г.» изготовил старший техник Рафик Булатов из куска резины - и стал штамповать конверты, открытки, фотографии. И хотя желающих получить сувенир было много, но количество существующих конвертов с этим штемпелем оценивается примерно в 100-120 штук, больше на ледоколе просто не было.

Перед уходом с полюса моряки спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением Государственного герба СССР, капсулу с проектом конституции СССР и текстом гимна, а также и сувенирный штемпель похода (копия капсулы хранится в Областном краеведческом музее Мурманска).

Перед уходом с полюса моряки спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением Государственного герба СССР, капсулу с проектом конституции СССР и текстом гимна, а также и сувенирный штемпель похода (копия капсулы хранится в Областном краеведческом музее Мурманска).

За 15 часов, которые атомоход провел на Северном полюсе, ученые выполнили комплекс исследований и наблюдений. Водолазы осмотрели винты, они были в порядке, и ледокол пошел домой в Мурманск другим путем, оказавшимся даже более трудным, чем дорога к полюсу. Такой маршрут объяснялся необходимостью получения данных о плавании в тех районах, где раньше никогда не были ледоколы, для возможной организации регулярных рейсов в высоких широтах (высокоширотный маршрут от Мурманска до Берингова пролива почти на одну треть короче обычной трассы по Северному Морскому пути).

В своей книге участники экспедиции В. А. Спичкин и В. А. Шамонтьев написали:  "…ледокол форсирует напролом, скорость его продвижения, конечно, невелика, но зато сам ход необычайно красив. Как известно, ледокол разрушает прочный лед не ударом форштевня, а продавливая его своей массой: чем прочнее лед, тем большая часть ледокола должна вползти на него, чтобы вызвать разрушение. При этом место разломов льда смещается от носовой части к середине судна. При разрушении очень прочного льда места ломки смещаются настолько далеко от форштевня, что они даже не просматриваются из передних иллюминаторов ходовой рубки. Это создает фантастическое впечатление, будто весь огромный атомоход скользит по льду, как аэросани. Это тихое плавное продвижение, когда перед носом судна не видно ни трещины, ни ломающегося льда, ни фонтана ледяных брызг, делает эффект скольжения столь реальным, что, кажется, за кормой ледокола не должно быть обычного канала. Но взгляд назад, за корму, где по-прежнему темнеет широкая дорога чистой воды, убеждает, что ледокол не скользит, а крушит эти поля многолетнего льда. Возле средней части ледокола дыбятся стотонные глыбы раздавленного льда".

"…ледокол форсирует напролом, скорость его продвижения, конечно, невелика, но зато сам ход необычайно красив. Как известно, ледокол разрушает прочный лед не ударом форштевня, а продавливая его своей массой: чем прочнее лед, тем большая часть ледокола должна вползти на него, чтобы вызвать разрушение. При этом место разломов льда смещается от носовой части к середине судна. При разрушении очень прочного льда места ломки смещаются настолько далеко от форштевня, что они даже не просматриваются из передних иллюминаторов ходовой рубки. Это создает фантастическое впечатление, будто весь огромный атомоход скользит по льду, как аэросани. Это тихое плавное продвижение, когда перед носом судна не видно ни трещины, ни ломающегося льда, ни фонтана ледяных брызг, делает эффект скольжения столь реальным, что, кажется, за кормой ледокола не должно быть обычного канала. Но взгляд назад, за корму, где по-прежнему темнеет широкая дорога чистой воды, убеждает, что ледокол не скользит, а крушит эти поля многолетнего льда. Возле средней части ледокола дыбятся стотонные глыбы раздавленного льда".

Во время рейса на борту ледокола, как и весь экипаж, изо дня в день работали ученые и специалисты экспедиции. Здесь были сотрудники ЦНИИ имени А. Н. Крылова, которые проводили исследование работы гребных винтов; специалисты Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, следившие за работой всего энергетического комплекса; представители Рижского института гражданской авиации, предложившие для опробования новый прибор для дистанционного определения толщины льда. Работали на борту атомохода и 10 сотрудников ААНИИ во главе с известным полярником кандидатом географических наук И. П. Романовым. В комплексную программу научной группы входило: научно — оперативное обеспечение похода (составление метеорологических и ледовых прогнозов), изучение проходимости ледокола в различных ледовых условиях, исследование взаимодействия корпуса судна со льдом. Во время подготовки похода были созданы специальные группы штаба морских операций при Диксонском управлении гидрометслужбы и в ААНИИ в Ленинграде. Благодаря работе этих групп на ледоколе во время плавания была сосредоточена разносторонняя информация о существующих и ожидаемых метеорологических и ледовых условиях по пути плавания, создавались суточные прогнозы погоды. Участвовали ученые ААНИИ и в ледовой разведке на бортовом вертолете МИ-2, выбирая оптимальный путь на самых сложных участках маршрута. Важные исследования провела группа ученых по изучению поведения корпуса ледокола при его активном взаимодействии со льдом в различных рабочих режимах, работа этой группы проходила в трюмных помещениях судна. Сразу после прибытия в Ленинград ученые приступили к обработке и анализу полученных материалов, в частности, были предложены новые расчеты и даны рекомендации корабелам по прочности корпусов ледоколов и транспортных судов, и по способам проводки караванов.

Во время рейса на борту ледокола, как и весь экипаж, изо дня в день работали ученые и специалисты экспедиции. Здесь были сотрудники ЦНИИ имени А. Н. Крылова, которые проводили исследование работы гребных винтов; специалисты Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, следившие за работой всего энергетического комплекса; представители Рижского института гражданской авиации, предложившие для опробования новый прибор для дистанционного определения толщины льда. Работали на борту атомохода и 10 сотрудников ААНИИ во главе с известным полярником кандидатом географических наук И. П. Романовым. В комплексную программу научной группы входило: научно — оперативное обеспечение похода (составление метеорологических и ледовых прогнозов), изучение проходимости ледокола в различных ледовых условиях, исследование взаимодействия корпуса судна со льдом. Во время подготовки похода были созданы специальные группы штаба морских операций при Диксонском управлении гидрометслужбы и в ААНИИ в Ленинграде. Благодаря работе этих групп на ледоколе во время плавания была сосредоточена разносторонняя информация о существующих и ожидаемых метеорологических и ледовых условиях по пути плавания, создавались суточные прогнозы погоды. Участвовали ученые ААНИИ и в ледовой разведке на бортовом вертолете МИ-2, выбирая оптимальный путь на самых сложных участках маршрута. Важные исследования провела группа ученых по изучению поведения корпуса ледокола при его активном взаимодействии со льдом в различных рабочих режимах, работа этой группы проходила в трюмных помещениях судна. Сразу после прибытия в Ленинград ученые приступили к обработке и анализу полученных материалов, в частности, были предложены новые расчеты и даны рекомендации корабелам по прочности корпусов ледоколов и транспортных судов, и по способам проводки караванов.

В истории отечественного мореплавания найдется немного примеров, когда по итогам одного рейса весь экипаж, а это около двухсот человек, был награжден орденами и медалями, а капитан ледокола Юрий Кучиев, главный механик Олег Пашнин, старший мастер атомной паропроизводящей установки Фидус Асхадуллин и руководитель экспедиции Министр морского флота Тимофей Гуженко удостоены звания Герой Социалистического Труда. Орденом Октябрьской Революции был награжден и сам атомный ледокол.

В истории отечественного мореплавания найдется немного примеров, когда по итогам одного рейса весь экипаж, а это около двухсот человек, был награжден орденами и медалями, а капитан ледокола Юрий Кучиев, главный механик Олег Пашнин, старший мастер атомной паропроизводящей установки Фидус Асхадуллин и руководитель экспедиции Министр морского флота Тимофей Гуженко удостоены звания Герой Социалистического Труда. Орденом Октябрьской Революции был награжден и сам атомный ледокол.

Научно-практический рейс атомного ледокола "Арктика" к Северному полюсу продемонстрировало всему миру, что атомным ледоколам СССР по силам преодоление самых тяжелых ледовых полей в высоких широтах Арктики.

Научно-практический рейс атомного ледокола "Арктика" к Северному полюсу продемонстрировало всему миру, что атомным ледоколам СССР по силам преодоление самых тяжелых ледовых полей в высоких широтах Арктики.

Читать полностью: http://www.polarpost.ru/articles/Ships/RU_USSR/ARKTIKA/ni_ARKTIKA.html

Первым на лед Северного полюса спустились Фидус Асхадуллин и мастер-ремонтник А. А. Шпринг. Подобрали ровную площадку и установили на макушке Земли стальной блестящий стержень.

Первым на лед Северного полюса спустились Фидус Асхадуллин и мастер-ремонтник А. А. Шпринг. Подобрали ровную площадку и установили на макушке Земли стальной блестящий стержень.

"…ледокол форсирует напролом, скорость его продвижения, конечно, невелика, но зато сам ход необычайно красив. Как известно, ледокол разрушает прочный лед не ударом форштевня, а продавливая его своей массой: чем прочнее лед, тем большая часть ледокола должна вползти на него, чтобы вызвать разрушение. При этом место разломов льда смещается от носовой части к середине судна. При разрушении очень прочного льда места ломки смещаются настолько далеко от форштевня, что они даже не просматриваются из передних иллюминаторов ходовой рубки. Это создает фантастическое впечатление, будто весь огромный атомоход скользит по льду, как аэросани. Это тихое плавное продвижение, когда перед носом судна не видно ни трещины, ни ломающегося льда, ни фонтана ледяных брызг, делает эффект скольжения столь реальным, что, кажется, за кормой ледокола не должно быть обычного канала. Но взгляд назад, за корму, где по-прежнему темнеет широкая дорога чистой воды, убеждает, что ледокол не скользит, а крушит эти поля многолетнего льда. Возле средней части ледокола дыбятся стотонные глыбы раздавленного льда".

"…ледокол форсирует напролом, скорость его продвижения, конечно, невелика, но зато сам ход необычайно красив. Как известно, ледокол разрушает прочный лед не ударом форштевня, а продавливая его своей массой: чем прочнее лед, тем большая часть ледокола должна вползти на него, чтобы вызвать разрушение. При этом место разломов льда смещается от носовой части к середине судна. При разрушении очень прочного льда места ломки смещаются настолько далеко от форштевня, что они даже не просматриваются из передних иллюминаторов ходовой рубки. Это создает фантастическое впечатление, будто весь огромный атомоход скользит по льду, как аэросани. Это тихое плавное продвижение, когда перед носом судна не видно ни трещины, ни ломающегося льда, ни фонтана ледяных брызг, делает эффект скольжения столь реальным, что, кажется, за кормой ледокола не должно быть обычного канала. Но взгляд назад, за корму, где по-прежнему темнеет широкая дорога чистой воды, убеждает, что ледокол не скользит, а крушит эти поля многолетнего льда. Возле средней части ледокола дыбятся стотонные глыбы раздавленного льда".  Во время рейса на борту ледокола, как и весь экипаж, изо дня в день работали ученые и специалисты экспедиции. Здесь были сотрудники ЦНИИ имени А. Н. Крылова, которые проводили исследование работы гребных винтов; специалисты Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, следившие за работой всего энергетического комплекса; представители Рижского института гражданской авиации, предложившие для опробования новый прибор для дистанционного определения толщины льда. Работали на борту атомохода и 10 сотрудников ААНИИ во главе с известным полярником кандидатом географических наук И. П. Романовым. В комплексную программу научной группы входило: научно — оперативное обеспечение похода (составление метеорологических и ледовых прогнозов), изучение проходимости ледокола в различных ледовых условиях, исследование взаимодействия корпуса судна со льдом. Во время подготовки похода были созданы специальные группы штаба морских операций при Диксонском управлении гидрометслужбы и в ААНИИ в Ленинграде. Благодаря работе этих групп на ледоколе во время плавания была сосредоточена разносторонняя информация о существующих и ожидаемых метеорологических и ледовых условиях по пути плавания, создавались суточные прогнозы погоды. Участвовали ученые ААНИИ и в ледовой разведке на бортовом вертолете МИ-2, выбирая оптимальный путь на самых сложных участках маршрута. Важные исследования провела группа ученых по изучению поведения корпуса ледокола при его активном взаимодействии со льдом в различных рабочих режимах, работа этой группы проходила в трюмных помещениях судна. Сразу после прибытия в Ленинград ученые приступили к обработке и анализу полученных материалов, в частности, были предложены новые расчеты и даны рекомендации корабелам по прочности корпусов ледоколов и транспортных судов, и по способам проводки караванов.

Во время рейса на борту ледокола, как и весь экипаж, изо дня в день работали ученые и специалисты экспедиции. Здесь были сотрудники ЦНИИ имени А. Н. Крылова, которые проводили исследование работы гребных винтов; специалисты Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, следившие за работой всего энергетического комплекса; представители Рижского института гражданской авиации, предложившие для опробования новый прибор для дистанционного определения толщины льда. Работали на борту атомохода и 10 сотрудников ААНИИ во главе с известным полярником кандидатом географических наук И. П. Романовым. В комплексную программу научной группы входило: научно — оперативное обеспечение похода (составление метеорологических и ледовых прогнозов), изучение проходимости ледокола в различных ледовых условиях, исследование взаимодействия корпуса судна со льдом. Во время подготовки похода были созданы специальные группы штаба морских операций при Диксонском управлении гидрометслужбы и в ААНИИ в Ленинграде. Благодаря работе этих групп на ледоколе во время плавания была сосредоточена разносторонняя информация о существующих и ожидаемых метеорологических и ледовых условиях по пути плавания, создавались суточные прогнозы погоды. Участвовали ученые ААНИИ и в ледовой разведке на бортовом вертолете МИ-2, выбирая оптимальный путь на самых сложных участках маршрута. Важные исследования провела группа ученых по изучению поведения корпуса ледокола при его активном взаимодействии со льдом в различных рабочих режимах, работа этой группы проходила в трюмных помещениях судна. Сразу после прибытия в Ленинград ученые приступили к обработке и анализу полученных материалов, в частности, были предложены новые расчеты и даны рекомендации корабелам по прочности корпусов ледоколов и транспортных судов, и по способам проводки караванов. В истории отечественного мореплавания найдется немного примеров, когда по итогам одного рейса весь экипаж, а это около двухсот человек, был награжден орденами и медалями, а капитан ледокола Юрий Кучиев, главный механик Олег Пашнин, старший мастер атомной паропроизводящей установки Фидус Асхадуллин и руководитель экспедиции Министр морского флота Тимофей Гуженко удостоены звания Герой Социалистического Труда. Орденом Октябрьской Революции был награжден и сам атомный ледокол.

В истории отечественного мореплавания найдется немного примеров, когда по итогам одного рейса весь экипаж, а это около двухсот человек, был награжден орденами и медалями, а капитан ледокола Юрий Кучиев, главный механик Олег Пашнин, старший мастер атомной паропроизводящей установки Фидус Асхадуллин и руководитель экспедиции Министр морского флота Тимофей Гуженко удостоены звания Герой Социалистического Труда. Орденом Октябрьской Революции был награжден и сам атомный ледокол. Научно-практический рейс атомного ледокола "Арктика" к Северному полюсу продемонстрировало всему миру, что атомным ледоколам СССР по силам преодоление самых тяжелых ледовых полей в высоких широтах Арктики.

Научно-практический рейс атомного ледокола "Арктика" к Северному полюсу продемонстрировало всему миру, что атомным ледоколам СССР по силам преодоление самых тяжелых ледовых полей в высоких широтах Арктики.

Комментарии

Перед революцией не более 5%. А мировоззрение у него, какое было?

Крестьянское, ведь большинство из тех рабочих, еще вчера были крестьянами, а родственники продолжали жить в селе...А, солдат кто был? Тот же крестьянин! В совокупности крестьянскому(общинному) мировоззрению было подвержено не менее 90% населения.

Капитализм у нас не успел укоренится, не успел превратить пролетариат в торговца своим трудом и не только трудом... не сделал из него, пусть мелкого, но капиталиста, или желающего им стать.

Не смог капитализм перебороть "деревню", в том числе, и в лице рабочего...

К стати, здесь кроется ответ почему отсталая ( в смысле развития общественных отношений, капитализма) Россия, стала первой социалистической страной мира.

Мы пойдем, другим путем....

И пошли....

То, что город вышел из деревни - это понятно.

Но социализма в в СССР, все же, не было, был госкапитализм бюрократического типа.

Я тоже, подумал о том, что же смогут противопоставить наши либералы...

Не смогли ничего...

Так что о идеологическом поражении коммунизма говорить рано...Он еще жив, и даст о себе знать...

Тут, отчасти, описано мое детство: http://gidepark.ru/user/3954823297/content/1459656

Я там, ничего хорошего не вижу...Все хорошее осталось в прошлом.

Нарушен главный принцип жизни: будущие поколения должны жить лучше предыдущих...или: смысл жизни в продолжении жизни, но на более высоком уровне, в прогрессе...

Сравните понятия биологический прогресс, с тем, что нам пытаются выдать за таковой говоря о более прогрессивном капитализме перед социализмом.

Или человек уже не природа и ему не нужно увеличивать свою численность и расширять площадь распространения?

Одни говорят о "космическом расселении" человечества, другие о "золотом миллиарде"...

С этим что-то нужно делать...и мирно, этот вопрос не решить....

Посвятить себя будущей войне? Или будущему которое случится после нее? Или...?

Незнаю...

Я кручусь, вокруг да около, но к решению главного вопроса - что делать?_- боязно подступаться...

Еще раз - спасибо.

Поздравляю вас, пусть с прошедшим праздником, но все ж, довольно значимым для нас всех....

http://gidepark.ru/user/2600530362/content/1467506

Короче: Высокомерие одного Народа перед другим - в этом преграда к любому стабильному Успеху.

Недавно смотрел выступление Н.А.Назарбаева. Речь об Интеграции Народов и Стран на основе Общих Интересов в полном Взаимоуважении.

Добьются Народы этого, будут у нас не только Ледоколы, но и меню каждого Народа на вкус и выбор.

Разве не в этом Свобода, Братство, Мир, Труд и Успешность каждого в Единстве?

Президент (самозванец) СССР

Ждать пока они не расстаят окончательно и не лезть туда, в Арктику, до этого момента? А если он не случиться никогда?

Слабоватенький у вас довод....

Вы разве не в курсе, что на континенте ресурсы кончаться раньше, чем подо льдом?