Глава 5. Блистательный Игнатьев и другие

ПРОВИНЦИЯ, роман без вымысла

Часть 1. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ ДЕДКОВА или БЕГИ, А ТО УМРЕШь

Пока ждала ответа из "Нового мира", позвонила Муренину. На предложение написать статью он объяснил, что вообще-то идея переименования библиотеки не ему принадлежит, просто библиотекари попросили...

- Но раз Вы от своего имени выступили с их предложением, значит, оно Вам не поперек горла?

- Ну да, - вяло согласился Николай Владимирович.

Пыталась выяснить, почему застрельщик сего дела решил отсидеться в кустах, но так ничего и не добилась, кроме его обещания "подумать" насчет статьи. Зато на мой вопрос, кто в Костроме поддержит идею переименования стопроцентно, он сказал: Виктор Яковлевич, директор Художественного музея.

Игнатьев встретил радушней, чем могла предполагать. Сказал, что сразу заметил мое появление в газете. И... он оказался живее, чем ожидала (предупредили - перенес пять инфарктов). Он оказался блистательно живым! Ничего неопределенного, вялого, мутного, с чем так часто сталкиваешься в костромичах.

Рассказывая о Дедкове, Шувалове, о себе - увлекался, повышал голос, широко раскидывая руки... И впоследствии в любом разговоре, увлекаясь и разгораясь, Виктор Яковлевич обычно генерировал мысль, так или иначе новую для него самого. Не знаю, как еще у него рождались мысли, но в процессе разговора, вернее, монолога, похожего на разгорающийся костер (только полешки подбрасывай!) - почти всегда.

Слушать его было большим удовольствием. И смотреть на него тоже. Это был аристократически красивый человек. С первого знакомства и по сей день я принимаю любой контакт с Игнатьевым как подарок, как праздник. Были моменты, конечно, когда мне казалось, он неправ. Он не всегда был любезным (но и грубым - никогда; однако моменты сближения и отчуждения происходили между нами перманентно). Теперь благодарна себе, что хватало ума в моменты отчуждений думать: надо разобраться, почему мне кажется, что Игнатьев неправ, не из-за собственной ли глупости, во-первых... Вот так подумаешь-подумаешь, подотрешь, извините, сопли, и поумнеешь чуток. То же самое советовала делать и другим, если при мне говорили о "неоднозначности" его личности и предостерегали от "сближения с ним".

Что касается сближения, у нас с Илонкой большой опыт сближения и отчуждения с Игнатьевым. И что? А то, что мне ни разу не пришло в голову сказать "Виктор", как я говорю Женя - Радченко, или Володя - Леоновичу. То есть, когда имеешь дело с человеком настолько высокой организации всех личностных свойств, это тобой не регулируется. С Игнатьевым можно стоить планы о деле, делать его, он может быть тебе благодарен, может быть даже тобою восхищен - раскинет руки и вы обниметесь... Но с ним нельзя сблизиться только по собственному желанию. И уж совсем глупо было бы пренебречь такой возможностью, когда он ее тебе предоставляет.

Для подготовки интервью в нашу газету мы встречались с Виктором Яковлевичем дважды, и оба раза нам ни на что не хватило времени. Беседа с ним все время делает причудливые повороты, и она тем увлекательней, чем дольше длится...Однако интервью все ж было подготовлено.

Культура памяти

МАШИНА ВРЕМЕНИ ВИКТОРА ИГНАТЬЕВА

Днепропетровский государственный университет Виктор Игнатьев закончил, несмотря на участие в студенческих волнениях в начале 60-х, о которых писал в свое время французский журнал "Фигаро", но "благодаря" этому участию журналистом он не стал.

Зато, приехав в Кострому по приглашению своего друга Альберта Кильдышева, стал директором Художественного музея (недостающие для этой деятельности знания получил в Академии художеств), открыл миру Ефима Честнякова и Григория Островского, участвовал в реабилитации 14-ти репрессированных костромских художников.

В Костроме, по приезде поразившей его тишиной и скромными размерами, нашел друзей и единомышленников, учителей и учеников. Две встречи - особенные, те, к которым вела судьба, считает Виктор Яковлевич. Первая с гениальным художником Николаем Шуваловым, вторая - с Игорем Дедковым.

В кабинете Игнатьева на одной стене - портрет Шувалова, на другой - Дедкова. А между ними - поющие гобелены Евгения Радченко. Здесь мы и беседуем о деле, горячо интересующем Игнатьева. О переименовании библиотеки.

- Впервые увидел я Дедкова в 66-м году, когда принес в редакцию вашей газеты свою заметку о местном художнике Саврасове. Игорь встретил меня... строго. Я обратил внимание на его очень-очень внимательные глаза и волевой подбородок. Подумалось: вот, наверное, характер!

После встречи стал расспрашивать о нем знакомых. Надо заметить, когда разговор заходил о Дедкове, лишних слов не произносилось. Характеристики были четкими, немногословными. Говорили о нем как о непререкаемом авторитете.

С абсолютной уверенностью, как о Шувалове, я говорить об Игоре не могу. Мои встречи с ним проходили, в основном, на выставках, конференциях, в театре (мы оба были членами Худсовета), в книжном магазине, на бульваре. И все же я знаю о нем достаточно, чтобы с полным правом говорить: да, библиотеке нужно дать имя Дедкова.

И речь тут не о человеке с тем или иным характером, а о том, что в сложнейших идеологических условиях Игорь никогда не терял корневого русского аристократизма духа, на основе которого жила его эстетическая и критическая мысль. В отличие от корифеев русской критической мысли Белинского и Писарева он приближал литературную критику к жизни. А это уже качественно другая критика. Даже способ выражения мысли сложнее - не логический, а ассоциативный.

Это был счастливый вариант в литературной критике. Журналист, мыслитель Игорь Дедков на лесовозах, тракторах, пешком исходил не одну область, и на знании провинции, жизни выстраивал свою литературную критику.

Он представляет собой новый этап в развитии русской критической мысли, а у нас многие все еще воспринимают его как знакомого седого человека, идущего по бульвару, такого, как все...

- Хотя лучшими умами России его исключительность признана.

- Так ведь все, сопротивляющиеся переименованию просто не читали книг Дедкова.

- Неужели все? Не может быть.

- Ну, если читали, то не осмыслили, не уложили в исторический контекст. Знать книги Дедкова по аннотации, как знают библиотекари - это ведь не значит осмысленно смотреть на его величину. Он не просто философ, мыслитель, журналист. Все эти грани синтезированы в его творчестве, и слиты воедино с жгучей правдой жизни. И если его книгу берет в руки хотя бы немного чуткий читатель, он находит в них ответы на свои вопросы. Вот вы, как читательница, что нашли в нем?

- Себя. Переезд на другое место жительства может, при известных обстоятельствах, сильно ослабить человека, лишив его привычных точек опоры. Но слова Дедкова стали прочной опорой взамен утраченных: "...в конце концов одно и то же над нами небо. И дышим мы воздухом одной и той же исторической поры. И если человек хочет работать, он работает всюду, и лишь это имеет значение". Книги его учат поступкам, он знает, с чем смиряться, чего не гнушаться, как жалеть и прощать, чего стыдиться, как ценить человеческое достоинство. Становлюсь сильнее, когда читаю Дедкова. За это я уже в неплатном долгу у Игоря Александровича.

- Когда я лежал в больнице с инфарктом, мне принесли его книгу "Любить? Ненавидеть?! Что еще?!?..", изданную посмертно. Я читал, забыв о болячках, страхе смерти - запоем. Мужики в палате спрашивали: что за детектив ты читаешь?.. Какой детектив! В это самое запутанное, пенное, грязное время, когда 90 процентов интеллигенции растерялось, он давал советы, успокаивал, учил, как поступить или как грамотно усомниться...

Я убежден: библиотека, которую он считал своим домом, должна зваться его именем. Это не мнение мое, а убеждение, мировоззрение.

- А как быть с мнением библиотечных работников? Николай Муренин считает, они вправе определять имя ее.

- Вы ему как-нибудь на это возразили?

- Вопросом: разве они владельцы библиотеки, а не ее служащие?

- Вот именно. В каждом госучреждении люди служат. Их мнение может быть принято к сведению, но лишь как гражданское. А чьим именем назвать библиотеку, театр, музей, должны решать специалисты - служители культуры.

- Есть противники переименования, которых можно отнести к этому "сословию" хотя бы по должности...

- Игорь был камертоном чистой совести и поступков по совести. Был и остается. В сомнительных ситуациях мне всегда приходит на ум: а как бы посмотрел на это он? Что бы он сказал? Его имя, данное библиотеке, все время напоминало бы тем, кто желает предать его забвению, что жить нужно по совести и по совести работать.

- Вот и Владимир Леонович в своей статье пишет: "Имена обязывают!"

- А может, они мечтают, что библиотеку назовут их именем? Напрасно. Более достойного и уместного имени, чем Дедков, для областной библиотеки, которая является одним из самых крупных книгохранилищ страны, нет.

Как-то мы с ним разговаривали, и я запомнил фразу его: "Художника надо любить при жизни..." А мы даже после смерти отказываем ему в почести. Да это не покойному почесть, а нам - честь. Пройдет какое-то время, кто-то опомнится и выкрикнет: почему костромичи до сих пор этого не сделали? Выкрик этот придет из Красноярска, Москвы, Минска, откуда угодно - что мы ответим? Что Надежда Константиновна нам две книжки свои подарила, и мы ей за это безумно благодарны? Своим учителем и единомышленником Игоря считают В. Быков, В. Астафьев, С. Залыгин, В. Распутин, В. Кожинов, О. Лацис и список можно продолжать долго-долго.

Игорь когда-то написал: "Машина времени - это наша память и наша любовь. Это не нужно изобретать, это лучше всего иметь".

Долго мы с Виктором Яковлевичем разговаривали в кабинете между портретами Шувалова и Дедкова. Разговор давно перешел на другие темы. Он рассказывал, как говорил когда-то молодым искусствоведам: "Сейчас вам не нравится эта картина? Просто над вами довлеет современное информационное поле. Художник работал на будущее. Его обязательно оценят"...

А мне думалось, что как истинному Хранителю вечных ценностей, директору музея Игнатьеву присуще чувство времени. И еще о том, что он прав: если мы не увековечим имя Дедкова, это нам помогут сделать другие, более памятливые".

Интервью Игнатьева было опубликовано 17 сентября 1996 года.

После этого созрели плоды давления на редокторат базанковых, пашиных, гришиных и прочих. И надолго наступил запор в публикации статей на эту тему.

Я ждала: Кириллова или Петров скажут: Вера, дискуссию закрываем. Но не говорили. Знали ведь, спрошу: а почему? Базанков распорядился?

Кириллова однажды, еще среди безоблачной приязни друг к другу, вдруг на меня "наехала". Сказала, кроме как дискуссией, ничем не занимаюсь. Я посчитала: после публикации интервью Игнатьева прошел неполный месяц, у меня за это время опубликовано пять статей на разные темы, и три в работе. Девчонки-наборщицы, присутствующие при этом, возразили ей: "Ну уж, Веру-то обвинять, что ничего не делает - нельзя, мы же видим, кто сколько работает!" И Людмила сказала: "Извини, Вера, я не права".

Инцидент был, как будто исчерпан, но показал: она раздражена дискуссией и хочет чтобы я закрыла ее сама, без команды. Но я продолжала готовить к публикации статьи, которые приходили из разных мест. Не, нельзя обмануть веру Дедкова в то, что "Эстафета все-таки продолжается. Духовные связи не рвутся, а все длятся и длятся".

Нет, "приспособляемость не общедоступна" - и в этом пункте соглашаюсь с Игорем Александровичем.

Книги его всегда открывались на нужной странице, стоило мне задаться вопросом. И первые прочитанные строчки в наугад раскрытой книге до изумления точно давали ответ... Крепло сознание того, что доказать ненапрасность духовного вклада Дедкова - дело, отведенное почему-то и мне. Его судьба, его имя стали как бы обозначением уровня, которому следовало соответствовать, невзирая ни на какие обстоятельства. Иначе - стыдно.

Комментарии

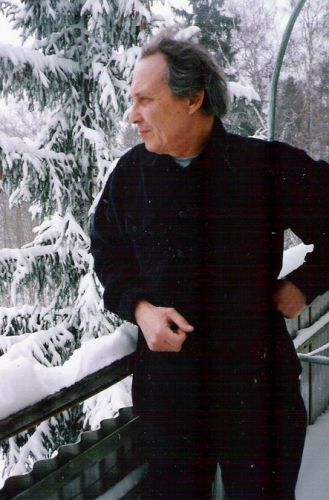

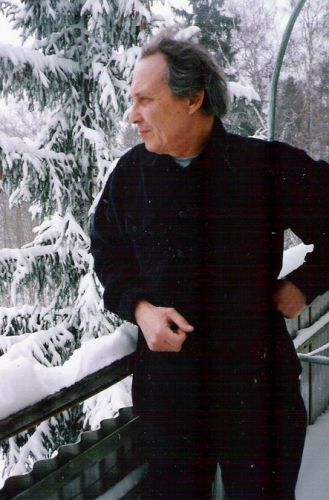

Игнатьев на фоне снегов - фото костромского гения Иосифа Шевелева (можно забить в поиск, не покаетесь).

Игнатьев в молодости - он смотрит на Шувалова, которого любил и считал гениальным художником.

Игнатьев на фуршете в честь получения Ордена Андрея первозванного. На переднем плане я, рассмешила и отвернулась, довольная эффектом.

Где-то даже читала, что костромские издания Дедкова отличаются от московских - они "не обкусаны" редакторами.

Комментарий удален модератором

Как в замечательном музыкальном произведении, таком, например, как "Чакона" Баха, в его произведениях есть ВСЁ о нас. О всех. В любой период жизни мы найдем в его книгах то, что нам необходимо, как глоток воды в пустыне.

...Мне действительно повезло на ряд знакомств с замечательными людьми. Я счастлива. что узнала их, общалась с ними, училась у них...

Но как больно терять их - одного за другим... Когда умер Игнатьев... впрочем, об этом надо писать не в комментариях...

Хотя некогда я любила щегольнуть фразой "работа нужна эротически неполноценным людям"... Однако работа имеет свойство превращаться в Дело жизни...