Наши Легенды. Крейсер 1 ранга Аврора.

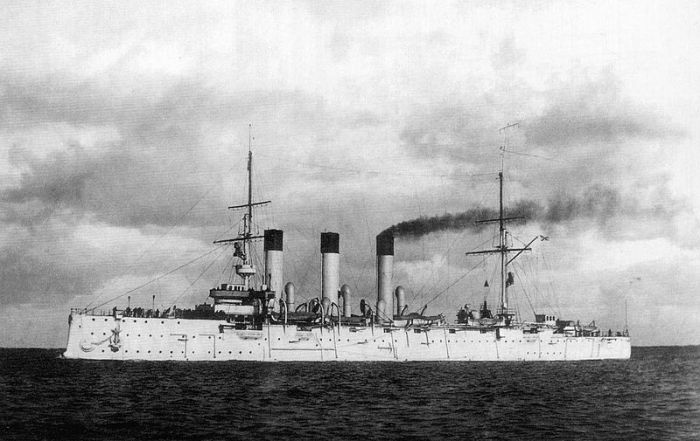

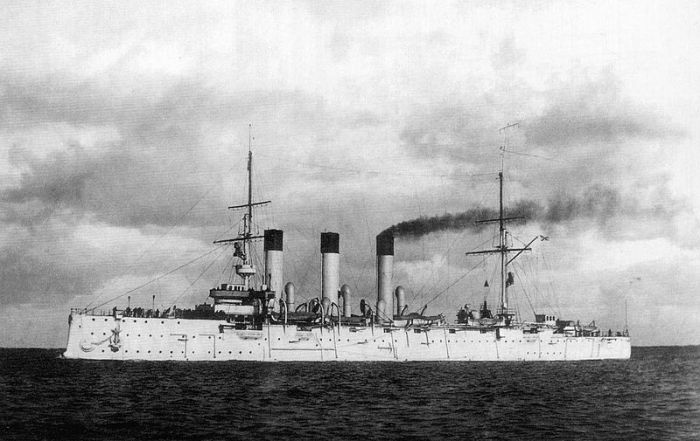

Крейсер Аврора в 1903 году.

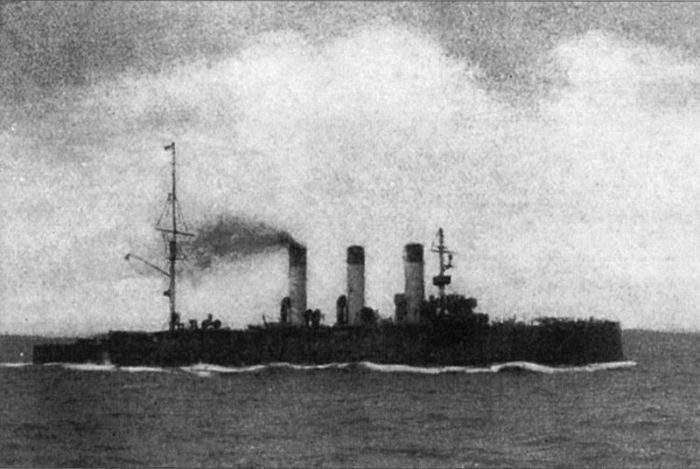

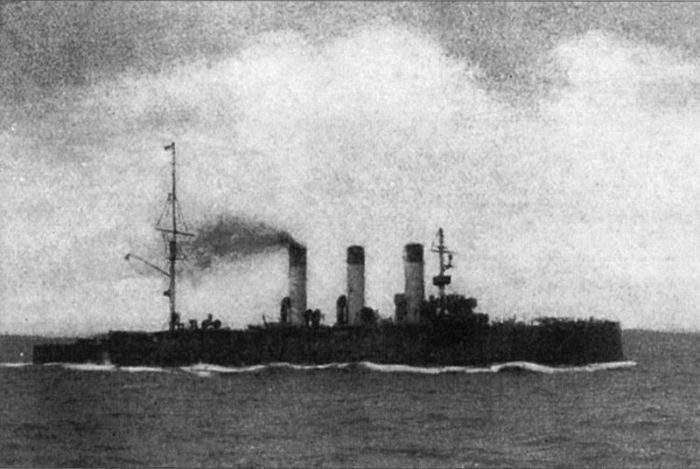

На следующий день после Цусимы.

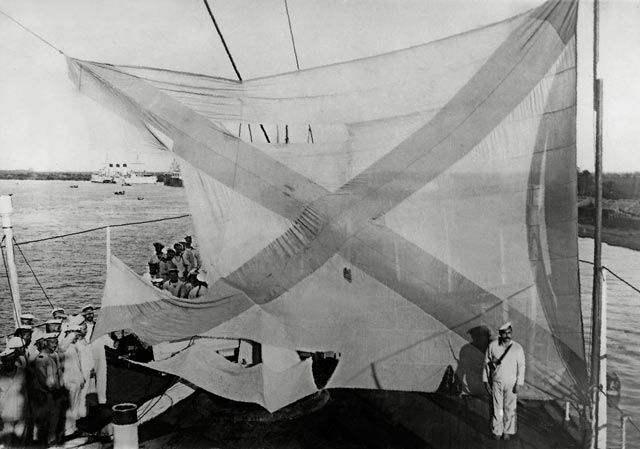

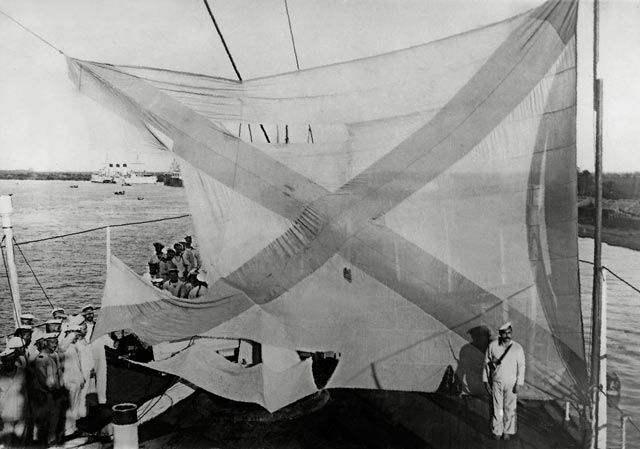

Кормовой флаг после Цусимы.

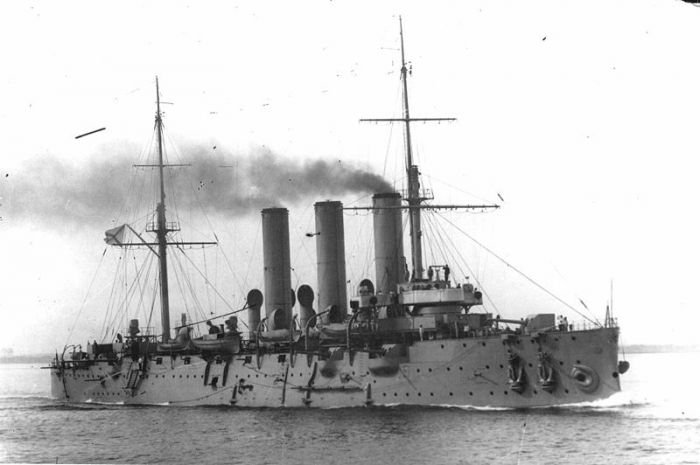

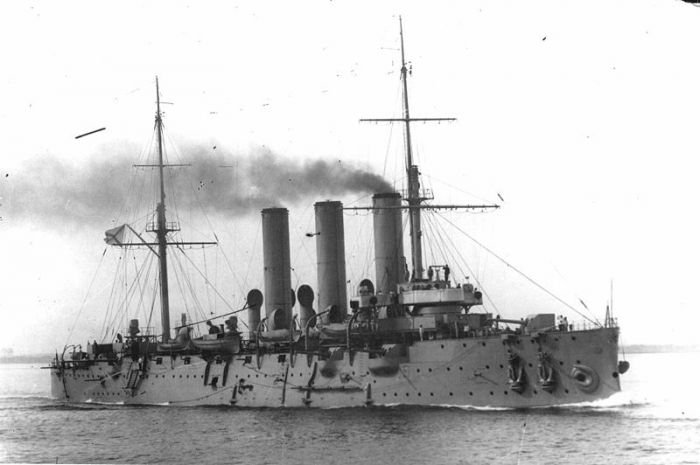

Аврора перед ремонтом в 1916 году.

Что тебе снится, крейсер Аврора

В час когда утро встаёт над Невой?

Кто не помнит эту песенку из детского мультика???

Революционный крейсер. Его носовое орудие совершило знаменитый выстрел, давший начало штурму Зимнего дворца и свержению Временного правительства. В конечном итоге приведшие к захвату власти вооружённым путём партией РКП(б), гражданской войне и потом ещё многим войнам против "страны Советов".

Он превращён в памятник. В памятник революции.

Но у него была и другая судьба. Дореволюционная. Боевая. В принципе-безупречная. Он с честью прошёл Цусиму. Флага не спустил. В плен не сдался.

Заказ крейсеров типа «Диана» был вызван внешнеполитической обстановкой, создавшейся в конце XIX века. Обострившиеся противоречия с Англией, которые удалось вскоре урегулировать дипломатическим путём, сменились постоянно возрастающей «германской угрозой» на Балтике. Новый виток гонки военно-морских вооружений на фоне напряжённой политической ситуации привёл в 1895 году к очередной корректировке двадцатилетней судостроительной программы, принятой в 1881 году. В рамках дополнений, внесённых в программу, были заказаны три «карапасных крейсера», ставших впоследствии крейсерами типа «Диана».

В качестве исполнителя заказа был выбран Балтийский завод, специалисты которого в течение месяца представили на рассмотрение Морского технического комитета четыре эскизных варианта крейсеров различного водоизмещения. Основой для дальнейшей разработки был выбран разработанный по инициативе С. К. Ратника проект крейсера водоизмещением 6000 тонн, прототипом которого являлся новейший английский крейсер «Тэлбот». Вплоть до ноября 1896 года происходило согласование тактико-технических характеристик будущих кораблей, а до этого (в начале июня) было принято решение о постройке серии — уже не из двух, как предполагалось изначально, а из трёх крейсеров. Третий крейсер (будущую «Аврору») было предписано заложить в Новом Адмиралтействе. Работы по строительству «Паллады» и «Дианы» осуществлялись фактически одновременно, «Аврора» же отставала на протяжении всей постройки и на деле может считаться дополнительно строившимся кораблём проекта. 31 марта 1897 года император Николай II повелел именовать строящийся крейсер «Авророй» в честь богини зари у эллинов. Данное название было выбрано самодержцем из 11 предложенных вариантов наименований.

Официальная закладка крейсеров типа «Диана» была произведена 23 мая. Первой в 10:30 торжественную церемонию провели на «Авроре» в присутствии генерал-адмирала Алексея Александровича, укрепив серебряную закладную табличку между 60 и 61 шпангоутами и подняв на специально установленных флагштоках флаг и гюйс будущего крейсера.

Важнейшим вопросом, возникшим ещё в начале постройки и повлиявшим на её сроки, стал заказ машин для крейсера. Только 8 июля 1897 года был подписан контракт с Обществом Франко-русских заводов на изготовление машин, котлов и всех механизмов, перечисленных в спецификации. Столь поздние сроки достижения соглашения были обусловлены нежеланием руководства данного предприятия делиться чертежами с Балтийским заводом, которому управляющий Морским министерством П. П. Тыртов предполагал выдать заказ. На условиях 2 % скидки от цены заказанных для «Дианы» и «Паллады» комплектов механизмов руководство Франко-русского завода добилось подписания контракта на изготовление третьей партии. Стоимость всех работ, согласно контракту, равнялась 2, 275 тыс. рублей. Наблюдающим за изготовлением механизмов теперь был назначен старший инженер-механик А. А. Перов. Всего в непосредственном руководстве постройкой крейсера с сентября 1896 года и до окончания ходовых испытаний, то есть почти за восемь лет, было занято четверо строителей корабля офицеров Корпуса корабельных инженеров: Э. Р. де Грофе, К. М. Токаревский, Н. И. Пущин и А. А. Баженов.

Тем временем продолжался стапельный период строительства «Авроры»; посетивший Новое Адмиралтейство 10 октября 1897 года П. П. Тыртов увидел форштевень крейсера уже установленным на стапеле. Ознакомившись с работами, управляющий Морским министерством отдал распоряжение не делать «ни малейшего отступления от постройки крейсеров „Диана“ и „Паллада“». К середине 1898 года степень готовности корпуса «Авроры» достигла 28 %, степень же готовности машин равнялась чуть менее 60 %. Наблюдающим за изготовлением паросиловой установки стал назначенный на крейсер старшим офицером инженер-механик Н. А. Петров. Постепенно на корабле, как и на систершипах, стали появляться офицеры и судовые специалисты. По их предложению подверглось некоторому изменению торпедное вооружение кораблей серии, состоящее теперь из трёх 381-мм торпедных (минных) аппаратов: одного надводного выдвижного, расположенного в форштевне корабля, и двух подводных траверзных щитовых, установленных на носовой платформе. Соответствующий контракт был заключён с Петербургским металлическим заводом 6 июня 1898 года. К весне 1900 года готовность «Авроры» по корпусу составляла уже 78 %. На корабле в это время полным ходом шла установка различных систем и устройств.

В 11:15 11 мая 1900 года, в присутствии императора Николая II и императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, наблюдавших за церемонией из Императорскаго павильона, состоялся торжественный спуск «Авроры» на воду. Под залпы артиллерийского салюта стоявших на Неве кораблей крейсер благополучно сошёл на воду, «без перегиби и течи», как докладывал впоследствии К. М. Токаревский. «По мере выхождения судна из эллинга, на нем были подняты флаги, а на грот-мачте штандарт Его Величества». Во время спуска на верхней палубе корабля в составе почётного караула находился 78-летний матрос, служивший на фрегате «Аврора». Кроме того, на спуске присутствовал бывший офицер прославленного парусника, а теперь вице-адмирал К. П. Пилкин. На следующий день новый крейсер был отбуксирован к стенке Франко-русского завода для установки главных машин. Водоизмещение корабля на момент спуска составило 6731 тонну.

8 августа 1902 года начались выходы «Авроры» на заводские испытания, в основном — для устранения девиации компасов и проверки главных машин. В сентябре крейсер почти две недели находился в Александровском доке, где специалисты завода выправили повреждённые в первом выходе лопасти правого винта и установили щиты подводных минных аппаратов. 4 октября представители Франко-русского завода сообщили о готовности крейсера к приёмным испытаниям.

10 октября состоялись официальные испытания механизмов для сдачи в казну. «Аврора» под флагом председателя приёмной комиссии контр-адмирала К. П. Никонова показала на мерной линии скорость 19,66 узлов, однако испытания пришлось прервать из-за обнаружившегося стука в подшипнике цилиндра низкого давления правой машины. Кроме того, во время движения крейсера был обнаружен ряд других мелких дефектов. Признав состояние машин неудовлетворительным, комиссия дала заводу две недели на исправление выявленных недостатков.

В следующий раз корабль вышел на мерную милю 25 октября, и на этот раз первые пробы прошли достаточно удачно. Проверка артиллерийской части показала хорошие результаты, лишь разбились 16 иллюминаторных стёкол в рамах ходовой и штурманской рубок, камбуза и других помещений[32]. Затем 29 октября крейсер начал проходить официальные испытания котлов и машин, показав на двух пробегах скорость 19,28 узла при мощности 13 007 л.с. Однако «Аврора» вновь не выдержала оговоренного контрактом шестичасового режима полного хода: по прошествии 4 часов 50 минут испытания пришлось прервать из-за нагрева эксцентрика цилиндра среднего давления левой машины. Через два дня «Аврору», не принятую в казну, вывели из капании, а экипаж перевели в береговые казармы. Правление Франко-русских заводов вскоре добилось продления испытаний, и крейсер на неделю вновь ввели в строй. 9 ноября состоялась очередная проба машин, в ходе которой механизмы выдержали шестичасовые испытания, но командир крейсера (бывший председателем комиссии вместо заболевшего К. П. Никонова) и старший механик отказались принять машины в казну из-за отхода от реальных условий эксплуатации корабля. Так, на всём протяжении выхода трущиеся детали машин непрерывно поливались высококачественным маслом и водой, использовался отборный уголь, а машинная прислуга по численности вдвое превосходила предписанную по штату. Окончание кампании дало Морскому техническому комитету время на рассмотрение дела, и 26 марта 1903 года было постановлено машины и котлы не принимать, а испытания перенести на лето.

Летом 1903 года после успешных испытаний машины были приняты в "казну". Потом была служба в Средиземном море, где Аврора и встретила начало русско-японской войны.

Аврора была включена в состав второй тихоокеанской эскадры. Длительный переход, гулльский инцидент и прочие прелести дальнего похода.

Цусимский бой описывать нет смысла. Много раз описано. В том бою геройски погиб командир крейсера капитан 1 ранга Е.Р. Егорьев. После попыток прорваться в сторону Владивостока командир отряда контр-адмирал Энквист принял решение уходить на юг. Потом был заход в Манилу под сопровождением американских кораблей. Осмотр судов, сроки ремонта и вдруг телеграмма их Вашингтона-либо уход из порта либо интернирование. На следующий день пришла телеграмма государя с разрешением интернирования.

Ещё до интернирования с «Авроры» в американский морской госпиталь для лечения были отправлены 26 человек; в день разоружения, ввиду предстоящей длительной стоянки в порту, списали ещё 14 человек. Контракты на ремонт корпуса «Авроры» заключили с местными заводами. Уже 30 мая на крейсер прибыли 55 мастеровых — в основном, китайцы. Повреждённые листы обшивки снимались, для чего высверливались заклёпки и либо выправлялись, либо заменялись новыми. Контроль за работами осуществляли офицеры, оставшиеся на корабле, следя каждый за своей частью.

По договорённости с начальством порта, на берег с «Авроры» в день разрешалось отпускать 35 человек. Первоначально никакого падения дисциплины среди команды не наблюдалось; напротив, матросы «посвежели и приобрели бравый вид». Вскоре из газет до команды дошла информация о восстании на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический», что привело к ропоту среди нижних чинов «Авроры». Во избежание брожения, сразу по получении из России «Нового времени» эта газеты была публично зачитана. После этого наступило некоторое успокоение.

23 августа 1905 года в США был подписан Портсмутский мирный договор между Россией и Японией, и в ожидании его ратификации корабли русского отряда приступили к подготовке к возвращению на Родину. 20 сентября на «Аврору» прибыл новый командир крейсера капитан 2 ранга В. Л. Барщ. Капитан 2 ранга Небольсин 9 октября отправился в Вашингтон, где ему предстояло занять пост морского агента. 28 сентября «Жемчуг» и «Аврора» выходили в море на пробу машин.

10 октября из американской столицы поступило официальное извещение о том, что русские корабли свободны в своих действиях. В течение следующих нескольких дней на «Авроре» устанавливали на место возвращённые замки орудий, принимали необходимые запасы угля, воды и провизии.

По прибытии в Либаву «Авроре» командиром флотского экипажа порта контр-адмиралом В. В. Ленденстремом был устроен смотр; крейсер посетила комиссия, опросившая нижних чинов на предмет претензий. 25 февраля была начата демобилизация; до 28 февраля «Аврору» покинули отправлены три партии демобилизованных общей численностью около 330 человек. В полночь 10 марта крейсер спустил вымпел и вступил в вооружённый резерв. На корабле к этому моменту осталось всего 157 человек.

Потом был ремонт, заграничные походы с "Богатырём" и "Дианой". А ещё потом -первая мировая война.

6 сентября крейсер вернулся в Кронштадт и начал подготовку к капитальному ремонту, который должен был окончиться только к апрелю 1917 года. Работы на корабле начались спустя две недели, когда крейсер ввели в Константиновский док, предварительно сняв с него всю артиллерию.

В ходе ремонта рабочие Франко-Русского, Адмиралтейского и Обуховского заводов должны были выполнить следующий объём работ:

Перестановка орудий по предложению командира крейсера: баковую 152-мм пушку — ближе к носу, ютовую — к корме, а орудия № 17 и № 18 (кормовые в районе 109-го шпангоута) — ближе к бортам

Обновление ПУАО и оборудование специального поста «противоаропланной» артиллерии

Ремонт тиковой палубы

Починка пародинамо, замена электропроводки

Обновление средств радиосвязи

Монтаж аппаратуры подводной сигнализации

Установка парового шпиля

Переоборудование жилых помещений в связи с предполагаемым увеличением экипажа до 723 человек

Февральская революция

Когда летом 1916 года стало известно о планах по постановке «Авроры» на ремонт, капитан 1 ранга М. И. Никольский написал донесение, в котором указывал на возможное пагубное влияние длительной стоянки в порту на команду крейсера. В нём он писал, в частности, что «команда, до сих пор не поддававшаяся преступной агитации, поддастся ей и, как это часто бывает, перейдет в другую крайность — благодаря своей сплоченности из самой надежной во время войны станет самой ненадежной. Почва для этого самая благоприятная — долгая стоянка в Петрограде у завода». Исходя из этих взглядов, сразу после начала ремонта в Кронштадтском порту Никольский установил на крейсере жёсткий порядок; в частности, ввёл ограничения по сходу команды на берег и потребовал тщательного осмотра всех запираемых после работ помещений. Считая, что уберечь нижних чинов от разлагающей революционной пропаганды можно лишь жёсткой дисциплиной и постоянной занятостью, Никольский направлял всю энергию на соблюдение строгого порядка. За свою требовательность командир вскоре получил в матросской среде прозвище «Вирен» . Офицеры также недолюбливали нового командира и обращались к нему исключительно формально. Назначенный в январе 1917 года старший офицер крейсера П. П. Огранович, по отзывам сослуживцев, вёл себя вызывающее с младшими офицерами и командой, был «придирчив и грубо-формален». Тем не менее, вплоть до февральских событий команда «Авроры», в которой преобладали старослужащие, отличалась сплочённостью и верностью воинскому долгу.

События 27 февраля 1917 года

27 февраля 1917 года, с началом Февральской революции, Никольский, в связи с забастовкой на заводе, распорядился усилить вооружённый караул на крейсере; теперь его возглавляли не кондукторы, а офицеры. Вскоре на «Авроре» с согласия Никольского были размещены арестованные агитаторы и «подстрекатели». Через некоторое время в команде крейсера распространились слухи, что корабль собираются использовать как плавучую тюрьму. Поэтому Никольский, опасаясь осложнений с командой, настоял на том, чтобы задержанных убрали с крейсера. Когда конвой вывел арестованных на палубу, стоявшие на шкафуте революционно настроенные матросы отреагировали на их появление радостными криками «Ура! Браво! Освободить!». Не подчинившись приказанию вахтенного начальника прекратить шум, матросы продолжали кричать и наносить оскорбления караульным, не уходя со шкафута. Тогда Никольский и старший офицер крейсера Огранович открыли по толпе матросов огонь из револьверов, и палуба мгновенно опустела. Выстрелами Никольского (он стрелял одновременно из двух револьверов) и Ограновича были ранены трое матросов: двое легко и один смертельно — Порфирий Осипенко. Спустившись в каюту, Никольский доложил в штаб о случившемся; оттуда последовало предложение прислать сотню казаков для усмирения возможного бунта. Командир «Авроры» категорически отказался от этой меры, рассчитывая на благоразумие команды. Затем был сыгран «Большой сбор» поротно, и Никольский разъяснил каждой роте моряков ситуацию на крейсере и в городе, объясняя происходящие в Петербурге беспорядки изменой и провокацией, организованной немцами. Тем не менее, в адрес командира и офицеров слышались открытые угрозы. Ночью на мостике «Авроры» были установлены пулемёты, чтобы избежать нападения с берега.

Утром был созван офицерский совет, на котором решили не открывать огонь даже в случае попытки бунтовщиков овладеть крейсером. 14 офицеров, 3 гардемарина и 11 кондукторов не могли рассчитывать на поддержку большей части команды, следовательно, кровопролитие было бы бесцельным. После побудки 28 февраля команда крейсера приступила к приборке помещений. В 9 часов напротив «Авроры» начали появляться группы рабочих, которые вскоре превратились в демонстрацию с красными флагами, лентами и повязками. Среди демонстрантов были и вооружённые люди. Из толпы послышались выкрики, призывающие команду крейсера бросить работу и идти в город. По свидетельству очевидцев, Никольский заявил, что не собирается задерживать команду на корабле и все желающие, кроме занятых вахтой, дежурствами и караулом, могут сойти на берег. После этих слов командир «Авроры» ушёл к себе в каюту.

Да. Ну а потом был октябрьский вооружённый переворот. Ледовый переход из Гельсингфорса в Кронштадт. Хранение, Потом восстановление и долгая служба учебным кораблем. Потом Великая отечественная война. Аврора почти всю войну провела посаженной на грунт. Полузатопленной.

В августе 1944 года исполнительным комитетом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся было принято постановление, согласно которому «Аврору» надлежало установить у Петроградской набережной в качестве музея-памятника истории флота и учебного блокшива Нахимовского училища. 20 июля корабль был поднят специалистами ЭПРОНа и с командой из 13 человек под командованием капитана 3 ранга П. А. Доронина переведён в Ленинград. Зима ушла на очистку корабля от мусора, а 3 мая 1945 года был неожиданно обнаружен увеличивающийся с каждым часом крен. Неисправность кингстона левого борта среднего котельного отделения привела к затоплению машинного отделения; «Аврору» пришлось снова посадить на грунт. Через 20 дней вновь поднятый корабль был на буксире переведён в Кронштадтский док, где он провёл с 14 июля по 6 сентября.

7 сентября крейсер отбуксировали в Ленинград и начали разгрузку помещений и демонтаж оборудования. 23 октября 1945 года «Аврору» предоставили в распоряжение съёмочной группе киностудии имени М. Горького, занимавшейся съёмками фильма «Варяг». «Авроре» предстояло сыграть роль прославленного крейсера. До начала 1946 года «Аврору» «гримировали» под «Варяг»: устанавливали четвёртую, фальшивую, трубу, несколько 152-мм пушек, снимали с некоторых орудий щиты, делали носовое украшение и командирский балкон в кормовой оконечности. Одновременно палубу покрыли сосновой доской, а завод «Судобетонверфь» выполнял герметизацию корпуса. Сначала с поверхности обшивки была тщательно удалена вся ржавчина, затем почти вся подводная часть заливалась тонким слоем бетона высокой марки.

Затянувшиеся съёмки, в которых принял участие весь личный состав корабля, окончились 29 сентября 1946 года. Уже на следующий день «Аврору» возвратили к стенке судоремонтной мастерской у Масляного канала. Здесь на корабль установили 14 152-мм орудий Канэ, причём 11 из них имели сухопутные станки и щиты, а для трёх пришлось изготавливать щиты по образцу имеющихся. Для производства салютов установили четыре 45-мм орудия: попарно на среднем и кормовом мостиках. 6 ноября 1947 года «Аврора» была установлена у бывшего Николаевского моста, откуда её после окончания праздничных мероприятий, посвящённых 30-летию Октябрьской революции, перевели обратно к заводу для завершения переоборудования.

17 ноября 1948 года «Аврору» перевели к окончательному месту стоянки — Нахимовскому училищу на Большую Невку. Здесь корабль принял на борт воспитанников выпускной роты. Созданный на крейсере музей в 1956 году расширили сделали филиалом Центрального Военно-морского музея. В 1960 году, после кратковременного докового ремонта, вышло постановление Совета Министров СССР, согласно которому «Аврора» включалась в число памятников, охраняемых государством. К этому времени крейсер перестал быть базой Нахимовского училища.

22 февраля указом Президиума Верховного Совета СССР Краснознамённый крейсер «Аврора» был награждён орденом Октябрьской революции, став единственным в стране дважды орденоносным кораблём. На ордене изображён сам крейсер.

К концу 1970-х годов корпус «Авроры» пришёл в аварийное состояние. Межведомственная комиссия, созванная Главкомом ВМФ осенью 1980 года, после полугодовой работы представила заключение по техническому состоянию корпуса и предложила три способа обеспечения плавучести крейсера. После двухлетних исследований были отвергнуты все три варианта: решили провести восстановительный ремонт с заменой повреждённых элементов корпусных конструкций. Проектантом назначили Северное проектно-конструкторское бюро, исполнителем стал Судостроительный завод имени А. А. Жданова. Несмотря на протесты со стороны историков флота, стремящихся сохранить уникальный памятник техники и истории, инженеры приняли решение о полной замене подводной части с применением современных технологий.

18 августа 1984 года «Аврора» была кормой вперёд подведена к стенке завода. В следующем году корпус ввели в док, где была отделена практически вся подводная часть корпуса. В конце лета в заново отстроенное днище загрузили отремонтированное оборудование и начали монтаж броневой палубы. Котлы Бельвиля-Долголенко заменили макетами, машину удалось сохранить. Часть не понадобившейся брони пошла на изготовление памятных поделок и сувениров. После достройки в эллинге к апрелю 1987 года на крейсер приварили оконечности с бронзовыми штевнями, на которые прикрепили куски подлинного корпуса; кроме того, установили надстройки, трубы и мачты. Затем была начата реконструкция помещений, которые старались восстановить в первозданном виде.

К августу 1987 года «реставрация» «Авроры», стоившая примерно 35 миллионов рублей, была окончена. На сегодняшний день существуют разные оценки проведённых работ: новая подводная часть, швы электросварки и применение современных технологий дали повод говорить о превращении «Авроры» в новодел. Наиболее заметные внешние отличия от облика крейсера на 1917 год заключаются в «сухопутных» щитах орудий главного калибра, иных якорных клюзах и множестве мелких деталей (таких, как, например, неточность реконструкции буксируемого спасательного буя и отсутствие мусорных шпигатов на батарейной палубе). На прежнем месте вечной стоянки (у Петровской набережной) «Аврору» привязали к берегу металлическими штангами-помочами и соединили с городскими коммуникациями.

Существенно расширенная с 50-х годов экспозиция корабельного музея теперь занимает пространство от 10 до 68 шпангоута. В экспозиции хранится более 500 уникальных экспонатов, среди которых документальные фотографии, корабельные предметы и документы, представляющие культурную и историческую ценность. Экспозиция музея располагается в шести помещениях. Открытыми для посещения экскурсионных групп являются также боевая рубка, машинное и котельное отделения корабля.

Подводная часть крейсера не была утилизирована и по состоянию на 2011 год находится в затопленном состоянии у населённого пункта Ручьи. Торчащие из воды части остова в 1980-х годов растащили на стройматериалы жители близлежащего посёлка. В июле 2010 года к историческим обломкам впервые отправилась экспедиционная группа подводных исследователей из Москвы и Санкт-Петербурга, но проведению детального осмотра остова крейсера помешала плохая видимость под водой, вызванная сильным волнением.

Современная история

В ночь на 6 июня 2009 года под занавес Петербургского экономического форума на борту легендарного крейсера прошла вечеринка, вызвавшая широкий резонанс в обществе. Среди гостей вечера оказался полпред Президента в СЗФО И. И. Клебанов, министр экономического развития Э. С. Набиуллина, а также губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко. После возникшего скандала корабль для подобных празднеств закрыли, изредка устраивая благотворительные концерты на его борту.

1 декабря 2010 года крейсер «Аврора» приказом министра обороны России был выведен из боевого состава ВМФ и передан на баланс Военно-морского музея. Воинское подразделение, несущее службу на корабле, распустили. Экипаж крейсера «Аврора» переформировали на штат численностью 3 военнослужащих и 28 человек гражданского персонала; статус корабля остался прежним.

Комментарии

Если быне пальнул. може быть и осталось что то более существенное. В виде памятника.

Отчего??? они ведь тоже строились уже сериями. Как и Новики. Вполне себе продукт машинной, бездушной эпохи.