ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СВЕРХДЛИННЫХ ВОЕННЫХ ЦИКЛОВ

В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ БЫТИЯ

Проведен философский анализ сверхдлинных военных циклов в истории войн Европы Нового и Новейшего времени. Сверхдлинные военные циклы представлены в виде саморазвивающихся милитаристских стилей со своими эталонами победы. С учетом анализа этих циклов приведены характерные черты войн.

Рис.1, библ.6.

Постановка проблемы

В ХХ столетии проводилось достаточно много исследований природы разнородных циклических колебаний в сфере военной деятельности. При этом каждое исследование в отдельности носило скорее прикладной, чем всеобщий характер. Этот процесс породил различный интерес к такого рода исследованиям у представителей разных наук.

Например, военным инженерам и конструкторам систем вооружений будут в меньшей степени интересны геополитические проблемы и политические последствия военных действий. В то время как для политологов наиболее интересной будет именно политическая сторона вопроса, а также переплетения стратегии и политики государств в войнах и конфликтах.

Важно учесть, что на обыденном уровне своего существования люди не могут ощущать на себе движения, какой – либо циклической природы в первую очередь из-за того, что они входят в нашу жизнь в виде цепи непредсказуемых событий. А во-вторых, потому, что циклические движения имеют затяжной характер и протекают в жизнях нескольких человеческих поколений. При этом на долю разных поколений выпадает разная «циклическая нагрузка», в жизни одних наблюдаются лишь начальная или конечная стадия циклов, а в жизни других их господствующие тенденции.

Рассматривая тенденции развития военной истории Европы, историки обычно выделяют период в 600-650лет, хронологически ограничивая его начало периодом Итальянских войн Священной Римской империи и Франции XVI и оканчивая мировыми войнами ХХ века.

Являясь сторонником синергетической философской концепции развития бытия в мире и, анализируя известные нам исследования в области военного искусства, а также философии войн и военных конфликтов, мы пришли к выводу об определенной циклической повторяемости характера войн. Следуя методологии общей теории систем и синергетики, мы считаем возможным представлять такие циклы в виде саморазвивающихся милитаристских стилей со своими эталонами победы. Это подтверждается материалами данной статьи.

Первым обратил внимание на циклы американский социолог, К. Райт. Он еще в 1942 году ввел понятие «больших милитаристских стилей» в истории Западной Европы, а также дал их четкие философские определения. Райт высказал мысль не только о самих милитаристских стилях, но и показал природу их цикличности. По его мнению, большие милитаристские стили имели следующие циклы:

- 1450 – 1648 годы период религиозных войн и первичного усвоения огнестрельного оружия;

- 1648 – 1789 годы период династических войн и профессиональных армий;

- с 1789 года период национализма и индустриализационных войн. [1]

Иными словами Райт говорил о наступлении больших милитаристских стилей в среднем через 150 лет.

Вместе с тем Райт на наш взгляд уделил недостаточно внимания классификации больших милитаристских стилей в гносеологическом понимании, что привело к переплетению в названиях этих стилей различных объединяющих признаков. К тому же Райту пришлось рассматривать время с 1789 по 1914 годы как неразрывную, цельную эпоху и объявить о возможности сокращенной амплитуды между периодами наступления стилей, а 1914 год был объявлен началом «авиационно-тоталитарного периода». Райт не мог предвидеть появления ядерного оружия, а также того, что именно атомная бомба опровергнет эту его мысль и ознаменует собой финал предыдущей эпохи.

Анализ состояния проблемы

В. Л. Цымбурский одним из первых высказал мысль о наступлении периодов Райта в виде сверхдлинных военных циклов (СВЦ), которые «колеблются между эталонами военной победы, отвечающими двум обобщенным понятиям материального базиса войны» и наступают в среднем через 150 лет. [2] Новый сверхдлинный военный цикл начинался тогда, когда предыдущий доходил до своих тупиковых форм, а выходом из тупика являлся новый альтернативный эталон победы.

Оговоримся сразу, что СВЦ будут рассматриваться нами в контексте специфической принадлежности к евроатлантической цивилизации Новой и Новейшей истории, отличительной особенностью которой является постоянное наращивание мобилизационного потенциала и потенциала уничтожения. Эта особенность является единым военно-историческим паттерном военной истории Европы. Запад втянул в орбиту своей военной истории народы других рас, континентов и цивилизаций, что привело к поднятию значения наступления СВЦ «западного стиля» до уровней мировых ритмов, а эти СВЦ в свою очередь подчинили себе военную историю всех других народов.

Формулировка целей статьи

Приведенные выше материалы позволяют сформулировать цели статьи:

· провести анализ СВЦ в контексте представления их в виде саморазвивающихся систем – милитаристских стилей;

· показать модели этих стилей и их философско-исторические особенности в военной истории Европы.

Основной материал исследования

Создатель философии войны К. Клаузевиц в 1820 году описал два вида войн, войну на сокрушение врага, когда противника стремятся сокрушить в большом решительном сражении и войну на истощение ресурсов, когда сражения являются лишь средством уменьшения сил противника, с широким использованием оккупаций его территории. Клаузевиц резко разграничивал эпоху войн, проходивших до Французской революции и после нее. Казалось, что стратегия ясна, исходя из нее, разрабатывались военные доктрины и строились вооруженные силы государств. И вот с появлением ядерного оружия и увеличением количества его носителей военные и политические элиты держав обладательниц этим оружием начинают менять свои взгляды на эталон победы в войне. Из глобальной и мировой война постепенно становится локальной, перерастает в различные виды военных конфликтов разных масштабов и интенсивностей. Это стало возможным потому, что наличие ядерного оружия у воюющих сторон, особенно массовое его применение могло привести к пирровой победе даже для стороны, которая успела бы применить его в боевых действиях первым.

Таким образом, война на уничтожение противника становилась неприемлемой даже для государства с мощной экономикой и вооруженными силами. К тому же такая война могла привести к глобальной экологической катастрофе на планете. Все более перспективной становится стратегия измора, которая выражается в проявлении локальной агрессии одной из сторон по отношению к другому государству или их группе. При этом всегда будет учитываться мощный сдерживающий фактор наличия и возможности применения ядерного оружия. Другими словами наступает эпоха борьбы за конкретные уступки, за определенный statusquo.

Г. Дельбрюк вполне разделял учение К. Клаузевица, однако считал, различием между двумя типами войн их стратегию, что на наш взгляд является ошибочным мнением. С точки зрения общей теории систем любой СВЦ является системой со своей структурой, а один и тот же вид стратегии в рамках различных СВЦ может иметь разный смысл. Более того, стратегия сама может преобразовываться в той или иной степени, являясь элементом сформировавшегося СВЦ. Например, после применения стратегии измора во Вьетнаме, которая привела к затяжным боевым действиям и большим потерям с обеих сторон в Персидском заливе была применена стратегия сокрушения противника. Учитывая изложенное выше, рассмотрим подробнее феномен СВЦ и дадим ему философскую оценку, применяя синергетический подход.

Выше говорилось о постоянном наращивании мобилизационного потенциала и потенциала уничтожения в Новой и Новейшей истории Европы, но так было не всегда. Такое положение дел наступило тогда и только тогда, когда развились и набрали силу два важных, взаимосвязанных фактора вооруженной борьбы: огневая мощь и профессиональные армии.

Исторически сложилось так, что появление огнестрельного оружия произошло гораздо раньше, чем сформировались профессиональные европейские армии. Когда в XIV веке в Европе появилось огнестрельное оружие, сразу наметились предпосылки к «соревнованию» между мобилизационными возможностями и средствами уничтожения. При этом понадобилось около 300 лет, чтобы наступил перевес стрелкового, оружия, которое стало определяющей стороной этого соревнования. Поэтому первый СВЦ можно ограничить серединой XIV и началом 1490-х годов. Феодальное общество того времени породило свой тип военного строительства, основой которого было войско, состоящее из конных рыцарей, а также копейщиков и лучников, которые выполняли вспомогательные функции. Хотя применение стрелкового оружия все больше набирало силу, основным мобилизационным ресурсом и одновременно средством уничтожения оставался конный рыцарь. Вместе с тем тогда в Европе наблюдался упадок экономики, что естественно снижало мобилизационные возможности и позволяло выдвинуть на первый план военных действий не основную силу уничтожения – рыцарство, а вспомогательную – лучников и копьеносцев. Исторически это подтверждается ходом Столетней войны (1337-1453 гг.), которая велась английскими королями за французский престол. Сталкиваясь в открытом бою с французскими рыцарями, английские лучники, действовали в обороне, расстреливая противника из луков и забрасывая горшками с горящим растительным маслом. Такая тактика оправдывала себя, нанося противнику значительные потери, а лук стал считаться основным оружием черни.

Из примера видно, что средства уничтожения начали пересиливать мобилизационные возможности держав, а войско, состоящее из черни побеждало конных и пеших рыцарей. Это явилось характерной чертой боевых действий того времени, наложив отпечаток на весь ход Столетней войны. Впервые, в целях сохранения дорогостоящего рыцарства, проводилось массовое применение различных сделок, договоров и других дипломатических шагов во время ведения военных действий. И еще одна особенность, на которую хотелось бы обратить внимание: Столетняя война может с полным правом считаться войной сверхдержав того времени. Тем не менее, эта война еще не выявила значительного снижения роли рыцарства как основного фактора уничтожения и мобилизационного ресурса в военном строительстве. Данный факт стал очевиден во время сражений швейцарских ландскнехтов с бургундскими рыцарями в 1470-х годах, где в полной мере были продемонстрированы лучшие качества швейцарской «баталии».

Баталии были разных размеров и представляли собой строй квадратной формы «в 30, 40, 50 воинов в ширину и глубину». [3] В состав баталии входили пикинеры и алебардисты, отдельно применялись подразделения стрелков. При этом боевой порядок повторялся со всех четырех сторон баталии. С помощью своей тактики швейцарской пехоте удалось одержать победы при Грансоне и Муртене в 1476 г., Нанси в 1477 г. В битве при Нанси погиб герцог Бургундии Карл Смелый, а его государство вошло в состав французского королевства.

Полная победа над Бургундией вызвала у европейских монархов желание формировать армии по швейцарскому образцу и применять соответствующую тактику боя. Основным мобилизационным ресурсом постепенно начинают становиться народные массы, а наемная пехота - основным средством уничтожения. Такая армия набиралась обычно в расчете на венную добычу, что делало ее с одной стороны более дешевой и массовой, а с другой стороны отсутствие централизованного снабжения и обеспечения делало ее неустойчивой.

Описанный выше СВЦ характеризовался превалированием средств уничтожения над мобилизационными возможностями держав, он носил ярко выраженный депрессивный характер, поэтому будем считать его депрессивным сверхдлинным военным циклом.

Так Европа вступила в новую военную эпоху, эпоху массовой мобилизации и наемных армий. Стратегия применения войск стала также постепенно меняться, все больше приобретая черты стратегии измора, так как приходилось отдавать оккупированные территории для разграбления солдатам этих массовых наемных армий. Таким образом, очередной СВЦ все больше набирал силу и вступил в свои права в 1494 году с началом Итальянских войн, которые впервые проходили между регулярными наемными армиями.

Основной отличительной чертой этого СВЦ стала избыточность мобилизационных ресурсов и снижение роли средств уничтожения. Начал меняться эталон победы в войне и масштаб военно-политических целей. В данном СВЦ война стала опережать политику, и даже само военное строительство. Депрессивный характер предыдущего СВЦ уступил место наступившему экспансивному циклу.

Профессиональные наемные армии, которыми обзавелись теперь европейские государства, строились по швейцарскому принципу, совершенствовалась лишь тактика боя, а также вводились некоторые новые образцы оружия как, например, длинный двуручный меч. Тактика применения войск поначалу изменялась незначительно, так все европейские государства организовывали свои пехотные части, которые являлись основной ударной силой по швейцарскому образцу. Они носили лишь разные названия: у швейцарцев «баталия», у немцев «банда», а у испанцев – «терция». Действия во время боя у них были весьма схожими и имели только незначительные различия.

С уверенностью можно сказать, что первая профессиональная армия нового типа сформировалась в ходе Нидерландской буржуазной революции (1566 – 1609 гг.). Основная роль в ее формировании и боевом слаживании принадлежит выдающемуся военному деятелю и полководцу Морицу Оранскому. [4] Был издан первый строевой устав, пехота отныне делилась на роты по 150-200 человек, 10 рот составляли полк. Значительно возросло количество применяемого в бою стрелкового оружия, а с ним увеличилось число мушкетеров и аркебузиров в пехотных полках. В голландской армии около трети всей пехоты составляли мушкетеры. Наиболее целесообразным построением для совместных действий для мушкетеров и пикинеров считалась 5-8 шереножная фаланга по 32 и более солдат в каждой шеренге, мушкетеры стояли на флангах также в шесть шеренг по 4 человека в ряд.

Регулярная кавалерия также обучалась и формировалась в соответствии с идеями Морица Оранского. Кавалерийские полки, набранные в Германии, имели более легкое защитное снаряжение и вооружались пиками, палашами, а также длинными пистолетами. Мориц Оранский уделял большое внимание обучению войск тактическим приемам, а также общей выучке солдат. Новые принципы военного строительства, организация и выучка голландской армии показали высокую эффективность в войнах против Испании (1567 – 1609 гг.). Наконец неоспоримой заслугой Морица Оранского явилось введение в голландской армии профессионального офицерского корпуса. Нидерландские офицеры были именно офицерами в современном понимании. В отличие от прежних капитанов-ландскнехтов голландские офицеры подбирали и обучали солдат, чтобы затем вести их в бой.

За время предшествующее Тридцатилетней войне на наш взгляд не прослеживалось какой-либо заметной корреляции между уровнями военно-политических целей и эталоном победы. А вот в конце XV начале XVI веков такая корреляция четко обозначилась. Повышение уровня военных целей произошло скачкообразно и проявилось в борьбе Габсбургов за европейское господство и создание в ней католической империи. Со стороны Габсбургов это выглядело ответной мерой в отношении французских королей династии Валуа, которые пытались, завоевав Италию, соединить север и юг Европы.

Тридцатилетняя война (1618 – 1648 гг.) стала «порогом», переступив который военная история Европы вступила в очередной депрессивный СВЦ. Характерными особенностями этого СВЦ стали профессиональные армии и их огневая мощь. Это были уже не предыдущие наемные армии, а именно армии, подготовленные новыми профессиональными офицерскими корпусами, которые в процессе боевой учебы применяли уставы.

Важной особенностью тридцатилетней войны было постепенное втягивание в ее орбиту все большее количество людских ресурсов. Во время этой войны во всем блеске проявился полководческий и организаторский талант шведского короля Густава II Адольфа (1594 – 1632 гг.), которого по праву можно считать реформатором боевой европейской тактики. Материальной базой его реформ стало появление усовершенствованного, облегченного мушкета, бумажного патрона к нему и легких артиллерийских орудий. Боевые возможности нового оружия диктовали изменения тактики применения пехотных полков и рот. Надобность в глубоком построении отпала, теперь пикинеры строились в 6 шеренг, а мушкетеры в 3 шеренги, при этом мушкетеры могли вести огонь шеренгами и повзводно. Снизилось количество людей в полках с 2-3 тыс. чел. до 1,3-1,4 тыс. чел. которые сводились в 8 рот. Появилась новая организационно-штатная структура войск – бригада, состоящая из двух полков.

Серьезной реформе подверглась и кавалерия. Так тяжелая конница была упразднена и состояла из рейтарских и драгунских полков, разделенных на эскадроны по 125 человек. Каждому полку пехоты придавалось по две облегченных четырехфунтовых пушки, которые перевозились двумя лошадьми. Такие пушки, располагаясь в боевых порядках полков, успевали давать до 6 выстрелов, за время пока мушкетер делал лишь два выстрела.

Артиллерия была разделена на тяжелую и легкую, а ее количество возросло, так в пересчете на тысячу солдат в шведской армии было от 5 до 12 пушек. [5]

Итак, в сражениях успех все больше остается за огневой мощью, наблюдается тенденция линейных построений войск для наибольшей эффективности применения стрелкового оружия и артиллерийского огня, а также для снижения эффективности ответного огня противника. Например, боевой порядок шведской армии был следующим: в центре строя располагались пехотные бригады, на флангах кавалерия, полковая артиллерия находилась в интервалах между подразделениями, а тяжелая артиллерия устанавливалась на флангах или находилась в резерве. В результате армия представляла собой длинную линию, что позволяло эффективно действовать против других Европейских армий, которые применяли более старые формы построений. Отдельные подразделения противников армии Густава II Адольфа строились в колонны или каре по 30 шеренг, что приводило к большим потерям от шведской артиллерии. В шведской армии было введено единое обмундирование, что также способствовало снижению эффективности ружейного огня противника.

Превосходство тактики шведской армии было показано в сражениях: при Брейтенфельде (1631 г.), на реке Лех (1632 г.) и в бою при Юцене (1632 г.), который стал для Густава II Адольфа последним.

Реформы Густава II Адольфа привели к появлению линейной тактики построений стрелковых подразделений, а в европейской военной истории вновь развитие средств уничтожения стало опережать мобилизационные возможности. Поэтому временем наступления очередного депрессивного сверхдлинного военного цикла можно считать год окончания Тридцатилетней войны – 1648.

Развитие средств уничтожения привели к увеличению санитарных и безвозвратных потерь в войсках в некоторых сражениях Тридцатилетней войны, например, Урланис Б. в [6] говорит о 25-32% потерях сражающихся сторон, а общие безвозвратные потери среди солдат и офицеров составили 600 тыс. чел.

Увеличение потерь в европейских армиях приводит в XVII в. к замене существующих их организаций на профессиональные армии с постоянным денежным содержанием. Это повлекло за собой решение проблемы централизованного обеспечения, которая в то время была решена путем создания системы обеспечения из военных магазинов. Теперь не нужно было набирать наемные армии с учетом военной добычи, однако количество денег, затрачиваемое на содержание армий и обучение солдат, заметно возрастает, армии, что называется «дорожают». Позволять себе содержать большие армии могут только крупные государства Европы. Сразу же дала о себе знать важная особенность, отмеченная К. Клаузевицем: зная общее состояние экономического потенциала европейских государств, можно было прогнозировать расходы на проведение военных компаний, количественный состав вооруженных сил, а также длительность ведения боевых действий. Войны приобретали «коммерческий характер», армии нужно было беречь. Таким образом, в стратегии применения сухопутных войск надо было что-то менять. Постепенно меняется эталон победы, сущность которого уже не в истреблении противника, а в создании для него неприемлемых условий ведения боевых действий, в принуждении к отказу от ведения войны.

Новый эталон победы изменил даже отношение к сущности сражения, теперь сражение было кризисным пиком военных действий, до которого стремились дело не доводить. Недоверие к сражению растет и достигает своего апогея во второй половине XVIII века, Семилетняя война является тому подтверждением. Точный математический и топологический расчеты заменили активные боевые действия на стратегическом уровне.

Характерной особенностью войн этого СВЦ становится низкая частота вооруженных конфликтов, до 1,4 в месяц. Общие безвозвратные потери солдат и офицеров в крупных войнах цикла составили:

· в Войне за испанское наследство (1701-1714 гг.) – 700 тыс. чел.;

· в Северной войне (1700 – 1721 гг.) – 300 тыс. чел.;

· в Войне за австрийское наследство (1740-1748 гг.) – 450 тыс. чел.;

· в Семилетней войне (1756-1763 гг.) – 550 тыс. чел. [6]

Важным достижением в совершенствовании стрелкового оружия в тот период стало изобретение, а затем усовершенствование байонета (штыка). Первыми его приняли на вооружение австрийцы в 1648 г., полностью упразднив пикинеров. Депрессивный СВЦ близится к своему логическому и временному завершению, войны приобретают осторожный, выверенный политикой характер, в Европе наступает время стратегического баланса, который не позволяет доминировать какому-либо государству, не позволяет стать военной сверхдержавой. Армии Европейских государств дорогостоящи и малы по количественному составу. Австрия из экономических побуждений сократила свою армию в 1760 году, а австро-прусская война 1778 года протекала в маневрировании войсками без каких-либо боевых столкновений. Наступает период по сути одинаковых вооруженных сил, одинакового военного искусства, одинаковых военных результатов и достижений. Возникает несоответствие баланса целей войны и потерь, которые могут быть во имя достижения этой цели. В этих условиях ситуацией бифуркации является наступление к 1792 г. общеевропейского стратегического пата.

1792 год можно считать годом начала очередного экспансивного СВЦ, - цикла превалирования мобилизации над средствами уничтожения. Именно на время этого цикла выпадают самые кровавые и агрессивные войны: наполеоновские, народно-освободительные, а также I и II Мировые войны. Материальной базой войн этого СВЦ явились: капиталистический способ производства, достижения НТР, рост населения на континентах, серьезные политические изменения в обществе.

Данный СВЦ скоро «заявил» о себе событиями Великой Французской революцией и резким возрастанием масштабов мобилизации в вооруженных силах. Так, например, наполеоновский набор во французскую армию в 1813-1814 гг. достиг 1250 тыс. человек. Впервые в истории войн в Европе появились миллионные армии. Чем больше народных масс привлекается к ведению боевых действий, тем войны все больше и больше приобретают народный характер, с другой стороны возникает острая потребность в централизованной и организованной системе тылового и технического обеспечения. Остальная часть населения воюющих государств, которая не подверглась мобилизации также начала вовлекаться в орбиту войны посредством работы в тылу, так как армии требуется большое количество вооружения, военной техники и продовольствия.

Возникает настоящая «массовость» в поглощении национальных ресурсов на военные нужды, получают массовое развитие различные виды оружия и вооружения. При этом происходит заметный рост качественных характеристик имеемых средств поражения и бурный рост количества изобретения новых видов вооружений, в том числе и оружия массового поражения.

Вместе с тем благодаря массовым мобилизациям, успехам в медицине, тактическим достижениям снижается количество санитарных и безвозвратных потерь, теперь средства поражения не могут опередить мобилизацию. Особенно хорошо дисбаланс между мобилизационными ресурсами и средствами уничтожения был заметен в Первую Мировую войну. Например, в Русской армии долгое время мобилизация достигала до 300 тыс. чел в месяц, что создавало неоправданное скопление трудоспособных людских масс в тылу.

Эталон победы начинает радикально меняться, цель войны – уничтожение противника, свержение неугодного политического строя, достижение целей любым способом. Характерной чертой войн этого цикла является высокая плотность конфликтов и операций в единицу времени. Например, в мировых войнах боевые действия приобрели систематический характер, велись постоянно, практически непрерывно.

Поскольку войны приобрели характер народных, значит для достижения победы над врагом, что называется «все средства хороши», так как практически любой успех или неудача могут рассматриваться воюющими сторонами через призму национально-политических интересов. Поэтому войны цикла характеризовались массовыми жестокостями в отношении мирного населения.

Победы в народной войне не добиться без психологического подавления противника, поэтому постепенно набирает силу психологическая и информационная война, а также резко возрастает значение ведения разведки на полях сражений и разведывательно-диверсионной деятельности в тылу врага.

Разработка и испытание ядерного оружия положило начало очередному депрессивному СВЦ III, который разворачивается на наших глазах.Алгоритм развития депрессивного цикла приведенный выше позволяет сделать следующий вывод. Большой прилив милитаристской активности, начавшийся в 1950 годы прошлого века продлится и в нынешнем столетии. Его катализаторами станут научно-технические достижения и благоприятная геополитическая ситуация. Вместе с тем эталон победы не изменится и будет характеризоваться влиянием на волю противника различными военными и невоенными методами, а не уничтожением самого противника. В середине текущего столетия нас будет ожидать 30-40 летняя фаза прострации. Что касается IV экспансивного СВЦ, о его характере пока можно только строить предположения.

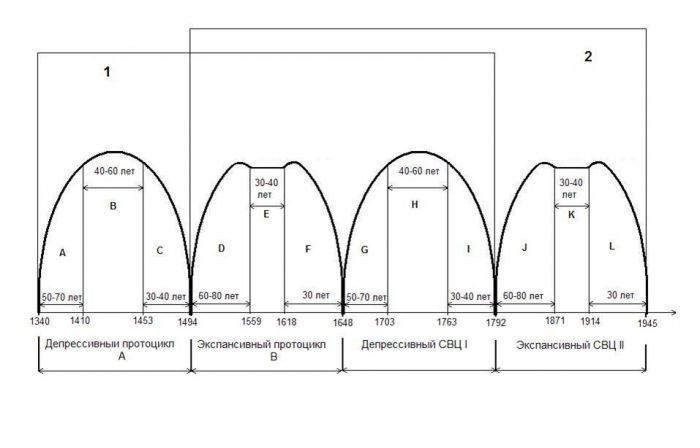

Рассмотрим морфологию развертывания и свертывания СВЦ. Она приведена в фотогалерее на отдельном фотоснимке. Поскольку первые депрессивный и экспансивный военный циклы протекали достаточно давно и явились прообразами более поздних СВЦ будем считать их протоциклами А и В. [2] Тогда порядок следования СВЦ, а также схему их развертывания и свертывания можно представить в последовательности показанной на рисунке.

Структура депрессивных СВЦ состоит из следующих элементов (фаз), а сами они объединяются в депрессивный метацикл (прямоугольник 1) протяженностью в 300 лет:

· А, G – 50-70 лет инициальной фазы, в которой успех крупных военных мероприятий сомнителен и выражается в форме локальных войн и конфликтов, а также невоенных действий локального характера;

· В, H– 40-60 лет медиальной фазы – фазы повышенной военно-политической активности и попытки добиться успеха с помощью совершенствования военной техники, тактики и политических методов;

· С, I– 30-40 лет фазы прострации или тупиковой фазы – фазы уверенности невозможности достижения серьезных военных успехов при существующих военном строительстве, стратегии применения войск и военной технике.

Историческими примерами фаз А и G могут служить соответственно Столетняя война (1337-1453 гг.), сведенная к распрям за прибрежные территории Франции и 1650-1703 гг., которые характеризуются локальными войнами Франции за утверждение собственного лидерства и с целью захвата приграничных территорий соседних государств. А в III депрессивном СВЦ таким примером стало противостояние государств-обладательниц ядерного оружия в виде локальных войн и «холодной войны».

Фазы В и Hэто соответственно 1410-1453 гг., а также годы войн за «наследства» и Семилетней войны. А фазы прострации С и Iсоответственно 1453-1494 гг. время бесславного окончания Столетней войны, а также гуситских войн (1419-1435 гг.) и временем стратегического пата в Европе после Семилетней войны.

По-другому выглядит структура экспансивных СВЦ. Фазы этих циклов носят аналогичные названия: D, J - инициальные фазы; E, К - медиальные фазы; F, L - фазы прострации, однако их протяженность несколько отличается от фаз депрессивных циклов. Первым важным отличием между экспансивными и депрессивными СВЦ является, период «затишья» проходящий во время медиальной фазы экспансивных циклов. Он характеризуется либо прямой подготовкой к войне с усилением гонки вооружений (1871-1914 гг.) либо крупными внутренними войнами (1560-1617 гг. Нидерландская революция или войны католиков и гугенотов во Франции). Вторым важным отличием является наличие «великих» (Итальянские войны 1494-1559 гг. и войны эпохи Французской революции 1792-1815 гг.) или даже Мировых войн (1914-1917 гг., 1939-1945 гг.) в инициальных фазах и фазах прострации экспансивных СВЦ. При этом великие войны, которые по своей грандиозности предусматривали передел геополитической обстановки в Европе оканчивались крупным поражением и разорением экономики государств-инициаторов войн. Экспансивный метацикл представлен прямоугольником 2.

В статье проведен анализ сверхдлинных военных циклов в истории войн Европы Нового и Новейшего времени. Сверхдлинные военные циклы представлены в виде саморазвивающихся милитаристских стилей со своими эталонами победы. С учетом анализа этих циклов приведены характерные черты войн.

Комментарии