"Ангара" как срез эпохи

Со времён «царь-ракеты» Н-1 ни одно из отечественных космических средств выведения не вызывало столь жарких споров, как «Ангара». Если с правого фланга звучат дифирамбы «носителю XXI века», то с левого раздаются куда менее пафосные эпитеты: «самый длинный ракетный долгострой в мире», «ракета, устаревшая, не успев родиться»… Кто же прав?

Будучи сторонниками взвешенного подхода, мы далеки от крайних оценок. «Ангара», конечно, не шедевр, но отнюдь и не «гадкий утёнок». Любое средство выведения – это отражение технических, экономических и политических условий, которые имели место при его проектировании и реализации.

Прежде всего, определимся в терминах.

Для доставки в космос грузов (спутников, кораблей, станций, межпланетных зондов) служат ракеты-носители, которые (исходя из соображений оптимального соотношения энергомассовых и экономических характеристик) обычно имеют несколько ступеней. Поскольку при старте их масса в 20... 100 раз и более превосходит массу полезной нагрузки, космический запуск – дорогостоящая и сложная операция, которая характеризуется удельной стоимостью 5... 50 тыс. долларов за один килограмм выводимого груза.

Цены на запуски коммерческих полезных нагрузок

Ракета-носительСтранаМасса полезного груза, кгСтоимость пуска, млн долларовОрбита запуска, наклонение/высота «Космос-3М» Россия 1350 10 66° / 250 км Minotaur I США 325 15 ССО* / 700 км Minotaur IV США 1075 20 ССО / 700 км Shavit 1 Израиль 350 20 90° / 240 х 600 км «Днепр» Россия 800 24 – 30 ССО / 700 км PSLV Индия 1750 25 ССО / 630 км Long March 2C/2D Китай 1400/1300 25 ССО / 600 км Taurus XL США 930 35 ССО / 700 км «Союз-2-1В»/«Волга» Россия 1400 38 ССО / 835 км Pegasus XL США 225 36 – 40 ССО /700 км «Рокот» / «Бриз-КМ» Россия 1150 39 – 44,6 ССО / 700 км Vega Европа 1500 42 ССО / 700 км GSLV Mark 2 Индия 2500 45 ГПО** Epsilon Япония 450 49 ССО / 500 км «Союз 2-1а» / «Фрегат» Starsem*** 4200 50 ССО / 820 км «Зенит 3SLБ» / ДМ SLБ Россия / МКК*** 4500 60 ГПО Long March 3A Китай 2600 60 ГПО Long March 4B / 4C Китай 2300 / 2900 60 ССО Falcon 9 v1.1 США 4850 61,2 – 82 ГПО Falcon 9 v1.1 США 13150 65 28,5° / 200 км Long March 3B / 3C Китай 5100 – 5500 / 3800 70 ГПО «Зенит 3SL» / ДМ SL Sea Launch*** 6500 80 – 90 ГПО «Союз STБ» / «Фрегат МТ» Starsem*** 4900 85 ССО / 820 км «Протон М» / «Бриз М» ILS*** 6500 90 ГПО H-IIA 202 / 2924 Япония 4000 / 6000 100 ГПО Delta II 7320-10С / 7920-10С США 1600 / 3000 140 ССО / 833 км Atlas V 401 (2014) США 4750 164 ГПО Delta IV Medium+ (4,2) / (5,4) США 6390 / 7300 164 / 225 ГПО Atlas V 501 / 551 США 3780 / 8900 164 / 225 ГПО H-IIB Япония 16500 182 30,4° / 300 км Ariane 5 ES Европа 20000 274 51,6° / 300 км Ariane 5 ECA Европа 9500 274 ГПО Delta IV Heavy США 14220 350 ГПО

* Солнечно-синхронная орбита.

** Геопереходная орбита.

*** Провайдер коммерческих пусковых услуг российских ракет.

Таблица составлена посетителями форума журнала «Новости космонавтики» по материалам, опубликованным в открытых источниках.

Из-за значительной стартовой массы, сложности и длительности процедур подготовки ракеты-носители, как правило, запускаются с относительно небольшого числа космодромов, расположенных в фиксированных точках Земли. Диапазон реализуемых наклонений орбит запускаемых объектов ограничивается выбором трасс полёта и зон падения отделяемых элементов средств выведения (ступеней, головных обтекателей и тому подобного). Для отечественных космодромов, находящихся внутри материковой части евразийского субконтинента, вопрос определения траекторий выведения усугубляется необходимостью прокладки трасс полёта в стороне от населённых пунктов, важных и опасных объектов (заводов, электростанций, аэропортов) или территорий других государств.

Для расширения возможностей по запуску страны Большого космического клуба* стараются возводить свои космодромы вблизи побережья (или непосредственно на нем) с тем, чтобы практически вся трасса полёта ракеты была безопасной и отделяемые элементы падали в море. Таким образом устроены американские космодромы на мысе Канаверал, авиабазе Ванденберг и острове Уоллопс, европейский во Французской Гвиане, израильский на базе Пальмахим и индийский на острове Шрихарикота. С соблюдением аналогичных принципов строится новый отечественный космодром Восточный вблизи Углегорска.

Космодромы мира. Источник: wikimedia

До середины 1970-х годов подавляющее большинство средств выведения строилось на базе баллистических ракет дальнего действия (исключениями на тот момент были японские лёгкие L-4S и M-4 и сверхтяжёлые американский Saturn V и советская Н-1). Несмотря на высокую частоту пусков, уже тогда явственно ощущалась необходимость обновления парка отечественных ракет-носителей: требовалось повысить их энергетическую эффективность и отдачу с точки зрения соотношения стартовой и конечной массы, уйти от разношёрстного парка разнокалиберных изделий, ограничить число ступеней, чтобы уменьшить номенклатуру и размеры зон отчуждения земли под падение отделяемых элементов. Кроме того, хотелось получить средства для выведения космических аппаратов на орбиты с любым наклонением и на межпланетные траектории. Почти двадцатилетний опыт эксплуатации говорил о необходимости работать с изделиями, потребляющими топливо без токсичных компонентов.

Пуск конверсионной ракеты-носителя «Днепр»: на фото виден шлейф дыма двигателей и дренаж паров токсичных компонентов топлива. Источник: МКК «Космотрас»

Головные предприятия советской ракетно-космической отрасли провели соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Однако начатая в 1976 году программа создания многоразовой системы «Энергия-Буран» быстро поглотила все ресурсы. К моменту распада Советского Союза из многообразия замыслов был реализован лишь один – средний носитель «Зенит».

В 1991 году обнаружилось, что возможности нашей страны по независимому доступу в космос резко ограничены: парк носителей, производимых отечественными предприятиями, сузился, а космодром Байконур – единственное место, из которого на тот момент могли запускаться пилотируемые корабли и геостационарные спутники, – оказался на территории суверенного Казахстана и стал предметом нешуточных межгосударственных споров.

Стартовые комплексы тяжёлых ракет-носителей «Протон», способных запускать спутники на геостационарную орбиту, существуют только на космодроме Байконур. Источник: Роскосмос

Конечно, Россия располагала стартовыми комплексами в Капустином Яру, недалеко от Астрахани, и Плесецке, вблизи Архангельска. Но первый мог обслуживать лишь лёгкие носители, второй был «заточен» под решение проблем Министерства обороны, и существующие ракеты не позволяли запускать с него спутники на геостационарную орбиту. Имеющиеся средства выведения не охватывали весь спектр поставленных задач.

Для решения проблемы гарантированного независимого доступа в космос постановлением Правительства РФ от 15 сентября 1992 года было утверждено техническое задание на новый ракетный комплекс тяжёлого класса, способный экономически эффективно и надёжно запускать полезные нагрузки на все возможные орбиты из Плесецка. Вскоре к последнему прибавился ещё и новый космодром Свободный, который предполагалось создать на базе позиционного района дальневосточной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с центром в посёлке Углегорск Амурской области.

Космодром Свободный предполагалось создать на базе позиционного района дивизии РВСН в Амурской области. Источник www.geocaching.su

В конкурсе эскизных проектов (шифр «Ангара»), объявленном Министерством обороны и Российским космическим агентством, принимали участие все ведущие ракетные предприятия – самарское Центральное специализированное конструкторское бюро (ЦСКБ), миасское КБ машиностроения (в 1993 году переименовано в Государственный ракетный центр (ГРЦ) «КБ имени В. П. Макеева»), подмосковное Научно-производственное объединение (НПО) «Энергия» имени академика С. П. Королёва и московское КБ «Салют» (с июня 1993 года входит в Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева).

В финал конкурса вышли предложения НПО «Энергия» и ГНКПЦ, которые строились на принципах унификации наземной и ракетной частей комплекса. Тяжёлая экономическая ситуация в стране вынуждала сводить к минимуму затраты на создание новых систем. Выход виделся в разработке носителя на базе элементов и составных частей уже имеющихся ракет и использующего уже построенные стартовые и технические комплексы – например, для «Зенита»: их строительство на космодроме Плесецк началось во второй половине 1986 года.

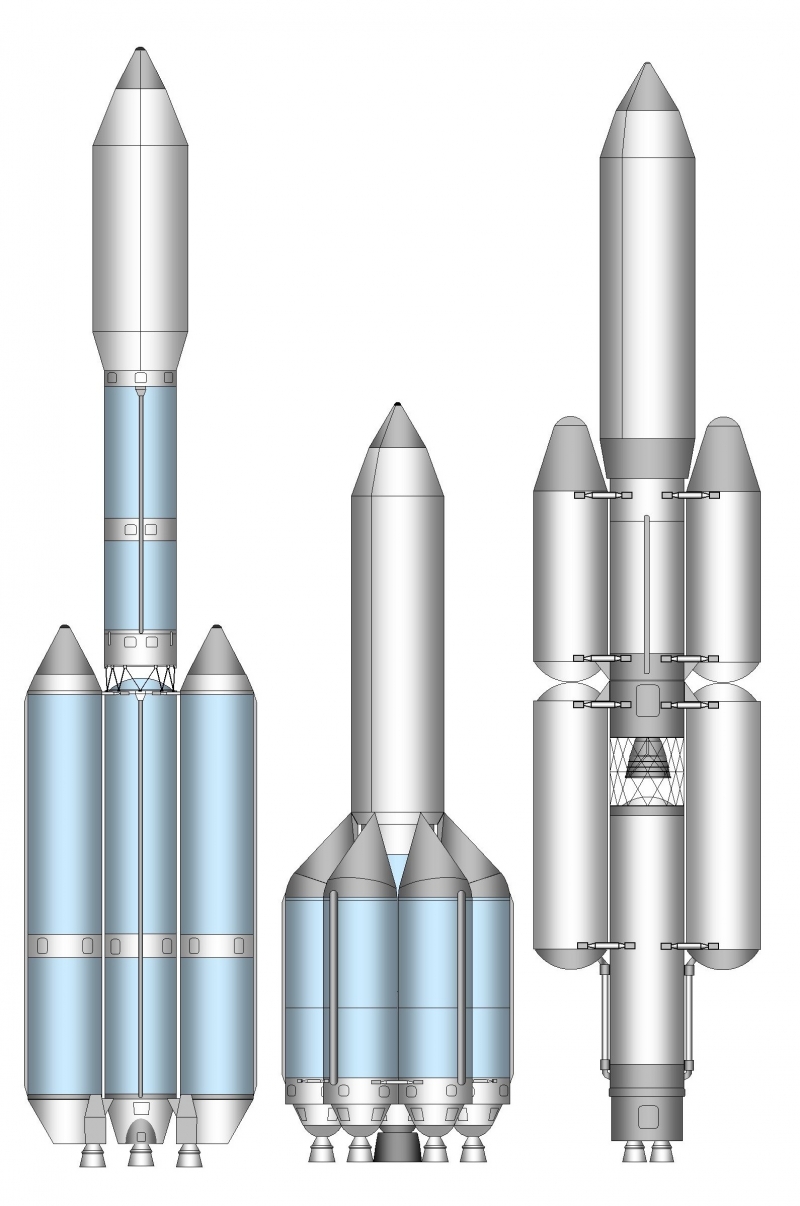

Коллектив из Подлипок разработал кислородно-керосиновый носитель, первая ступень которого состояла из трёх блоков с двигателями РД-180 разработки Научно-производственного объединения энергетического машиностроения (НПО «Энергомаш») – фактически двухкамерными вариантами четырёхкамерного РД-171, летавшего на первой ступени ракеты «Зенит». Вторая ступень заимствовалась от «Зенита», но имела увеличенные размеры. Диаметр отсеков всех ступеней не превышал 3900 м и позволял транспортировать полностью собранные блоки по железной дороге без остановки встречного движения.

Разработчики из Филей предлагали ракету с форсированным кислородно-керосиновым РД-171 на первой ступени и кислородно-водородным РД-0120 на второй (этот двигатель разработки Конструкторского бюро химической автоматики (КБХА) стоял на центральном блоке носителя «Энергия»). «Ангару» предполагалось собирать из транспортабельных блоков диаметром 3900 мм. Преимуществом проекта ГКПНЦ считались большая готовность материальной части и меньший уровень вмешательства в «зенитовский» стартовый комплекс. Возможности универсализации стартов («почти готового» на Плесецке и закладываемого в Свободном) обуславливались унификацией хвостового отсека, а также стартовых опор, заправочно-дренажных автостыков, быстроразъёмных соединений гидро-, пневмо- и электромагистралей.

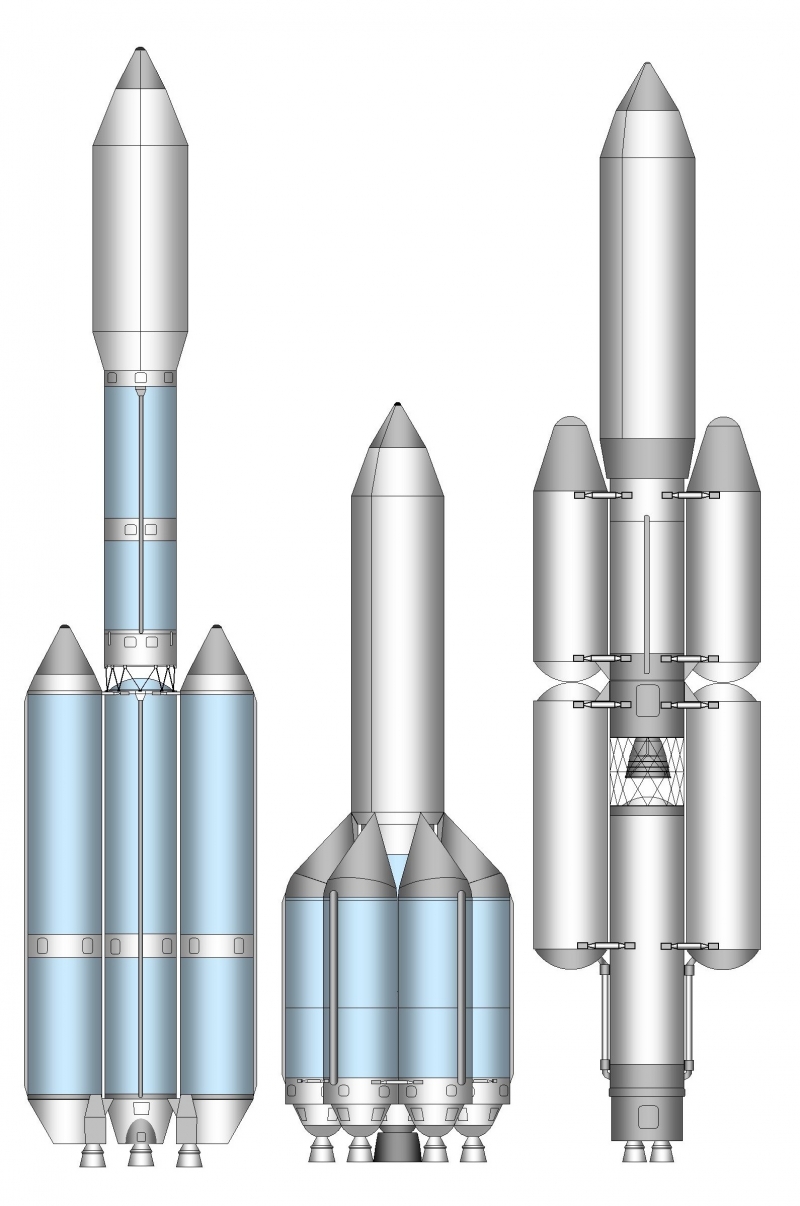

Ракеты-носители, предложенные НПО «Энергия» (слева) и ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. Интересный вариант с переливом топлива (в центре) был отвергнут. Рисунок Д. Воронцова

Фактор готовности сыграл решающую роль: в сентябре 1994 года победу в конкурсе одержал Центр Хруничева. К дальнейшей разработке был рекомендован проект, «основанный на многолетних проектно-изыскательских работах ГКПНЦ по ракетам-носителям, их созданию и эксплуатации, с учётом прогнозируемых требований и реальных производственных возможностей предприятий отрасли». Проигравшей команде «Энергии» предлагалось довольствоваться ролью субподрядчика – ей поручили проектирование второй ступени «Ангары».

Сравнение ракет-носителей «Протон-К» и «Ангара-А5» (вариант 1996 года)

Параметры«Протон-К»Предложение ГКНПЦПредложение НПО «Энергия» Число ступеней 3 + разгонный блок 2 + разгонный блок 2 + разгонный блок Число маршевых двигателей* 12 3 5 Число транспортабельных модулей** 11 8 6 Компоненты топлива Долгохранимые токсичные Криогенные нетоксичные Криогенные нетоксичные Масса компонентов топлива (в ракете/в разгонном блоке), т 644,35/18.0 595/18,7 773,6/18,5 Масса конструкции, т 53,65 79,85 96,40 Стартовая масса, т 698 674.2 905 Стартовая тяга, тс 901 767 1176 Габариты (высота/поперечный размер), м 57,24/7,40 52,4/11,9 59,0/11,9 Полезная нагрузка: - на низкой околоземной орбите, т 20,0 Более 26,0 25,0 - на геопереходной орбите, т 4,35 6,9 6,6 - на геостационарной орбите, т 2,6 3,2 (4,5) 3,0 (4,35) Первый старт 10 марта 1967 года По плану – 2005 год По плану – 2005 год

* Включая разгонный блок.

** Включая разгонный бок и головной обтекатель.

*** С разгонным блоком «Бриз-М» (в скобках – с кислородно-водородным разгонным блоком).

Внешне выигравший вариант смотрелся, мягко говоря, странно. Хотя ракета скомпонована по оптимальной схеме деления «тандем», обе ступени выполнялись поблочно, с параллельным расположением топливных (несущие в центре, подвесные – сбоку) баков. По замыслу разработчиков, такая компоновка не только давала преимущество в условиях габаритных ограничений при железнодорожной транспортировке, но и обеспечивала минимальную массу конструкции. По сравнению с обычным, продольным размещением баков достоинства выбранной компоновочной схемы обуславливались следующими обстоятельствами:

- уменьшением в 1,5–2 раза длины носителя;

- снижением массы выносных (четыре из шести) баков, ненагруженных продольной сжимающей силой;

- отсутствием тяжелых высоконагруженных межбаковых отсеков;

- значительным уменьшением протяжённости массивных расходных магистралей для криогенных компонентов и исключением демпферов продольных колебаний.

Первоначальный вариант ракеты-носителя «Ангара» смотрелся необычно из-за подвесных баков на первой и второй ступенях. Графика А. Шлядинского

Использование выносных баков как на первой, так и на второй ступенях повышало жёсткость конструкции без увеличения лобового сопротивления ракеты, поскольку при этом её мидель (наибольшее по площади поперечное сечение. — прим. ред.) оставался неизменным и определялся поперечными габаритами первой ступени (как и у всех носителей того времени).

Считалось, что унификация с хорошо освоенной в Центре Хруничева технологией и налаженным производством баков, головных обтекателей и систем управления от «Протона-М» позволят снизить расходы на создание носителя.

Сборку «Ангары» предполагалось производить на технической позиции космодрома по схеме, отработанной для «Протона», что обеспечивало минимальные сроки и затраты на подготовку ракеты к пуску. Заправочная инфраструктура должна была строиться с учётом опыта эксплуатации носителя «Энергия» с использованием российского оборудования и производственной базы жидкого водорода.

Сборку блоков «Ангары» предполагалось осуществлять на космодроме с учётом технологий, отработанных для «Протона». Фото А. Казака

При штатном выведении с космодрома Плесецк предусматривалось падение отработавших элементов в районы, отведённые для «Зенита». Более того, разработчики мечтали в будущем реализовать управляемый спуск первой ступени, имеющей необычную компоновку, с точным приземлением на ограниченную площадку: они считали возможным (в случае достижения значительного ресурса двигателя) осуществлять «мягкую» посадку ступени с целью её многократного использования.

Несмотря на объективные преимущества, решение ГКНПЦ имени М. В. Хруничева показались оппонентам далеко не лучшим. Вот, например, обычный отзыв: «Сказать, что ракета некрасива, значит ничего не сказать. Дизайн её откровенно уродлив из-за громоздких навесных баков на обеих ступенях. Недаром этот вариант получил прозвище «Чебурашка» или «Ушастая «Ангара». Однако основным реальным недостатком проекта было, пожалуй, низкое соотношение тяги двигателя и массы ракеты на старте.

Как бы там ни было, 6 января 1995 года был выпущен указ Президента РФ о создании космического ракетного комплекса «Ангара», которое объявлялось задачей особой государственной важности, поскольку должно было обеспечить стране независимый гарантированный доступ в космос.

Через семь месяцев, 26 августа 1995 года, было выпущено соответствующее постановление Правительства РФ. Носитель, создаваемый в рамках проекта, должен был прийти на смену «Протонам» и «Зенитам». Головным разработчиком и производителем комплекса «Ангара» определялся ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, государственными заказчиками – Министерство обороны и Российское космическое агентство. Лётные испытания предполагалось начать в 2005 году с космодрома Плесецк.

Головным исполнителем проекта «Ангара» был выбран ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. Фото И. Маринина

Работа началась на фоне ухудшающейся экономической ситуации, которая не позволяла осуществлять плановое ритмичное финансирование, что сразу же отрицательно сказалось на сроках реализации этапов проекта. Рубль стремительно дешевел, а стоимость ресурсов (электроэнергии, воды, материалов) и услуг росла. Бюджетных денег едва-едва хватало на разработку ракеты «на бумаге»… С другой стороны, удалось договориться с Казахстаном об аренде космодрома Байконур на приемлемых для России условиях, что сняло остроту проблемы запуска геостационарных спутников с помощью носителей «Протон». Оба эти фактора приводили к тому, что со стороны казалось, будто бы Росавиакосмосу – гражданскому космическому агентству России – «Ангара» не слишком-то и нужна, да и Министерство обороны продолжало строить программу пусков на основе уже имевшейся номенклатуры ракет.

В это же время удачная конъюнктура рынка и изменившийся взгляд бывших потенциальных противников сделали реальными планы коммерческого использования «Протонов», прежде всего из-за создания с корпорацией Lockheed совместного российско-американского предприятия. Сначала LKEI (Lockheed Khrunichev Energia International), а потом ILS (International Launch Services) взялись за маркетинг российского носителя на западном рынке и запуски спутников иностранных заказчиков.

«Энергия», ставшая Ракетно-космической корпорацией и так и не проявившая особого энтузиазма в разработке «Ангары», занялась собственными планами, а в 1996–1998 годах и вовсе переключилась на гораздо более интересную программу Международной космической станции.

Оставшись один на один с проектом, ГКПНЦ имени М.В. Хруничева был вынужден работать над «Ангарой» за собственные деньги. Запутанная и неэффективная схема государственного финансирования фактически без авансовых предоплат заставляла руководство фирмы искать способы снижения затрат. Этот период в официальной истории проекта описывается фразами: «В ходе дальнейших исследований в 1996–1997 году концепция комплекса «Ангара» была развита и уточнена. С учётом складывающейся в стране ситуации Центр Хруничева предложил стратегию поэтапного создания носителя тяжёлого класса с использованием универсальных ракетных модулей, сохраняющую все ключевые идеи первоначального варианта и развивающую перспективные возможности».

За этими словами стоят поистине драматические изменения, прежде всего связанные с интенсивным развалом сложившейся ранее кооперации предприятий ракетно-космической отрасли: часть из них остались в других – к тому времени уже суверенных – государствах (например, несмотря на все заверения в желании продолжать работы по тематике, от космоса стали быстро дистанцироваться украинские заводы второго и третьего уровня кооперации), часть скорректировала направление деятельности, многократно сменив форму собственности и самих собственников. Даже в тех случаях, когда предприятия были не против продолжать работу «на космос», в новых условиях малосерийное производство относительно сложных деталей и узлов за те деньги, которые предлагало государство, становилось для них невыгодным и прекращалось. Номенклатура продукции, требуемой для создания новых изделий и воспроизводства старых, неумолимо уменьшалась.

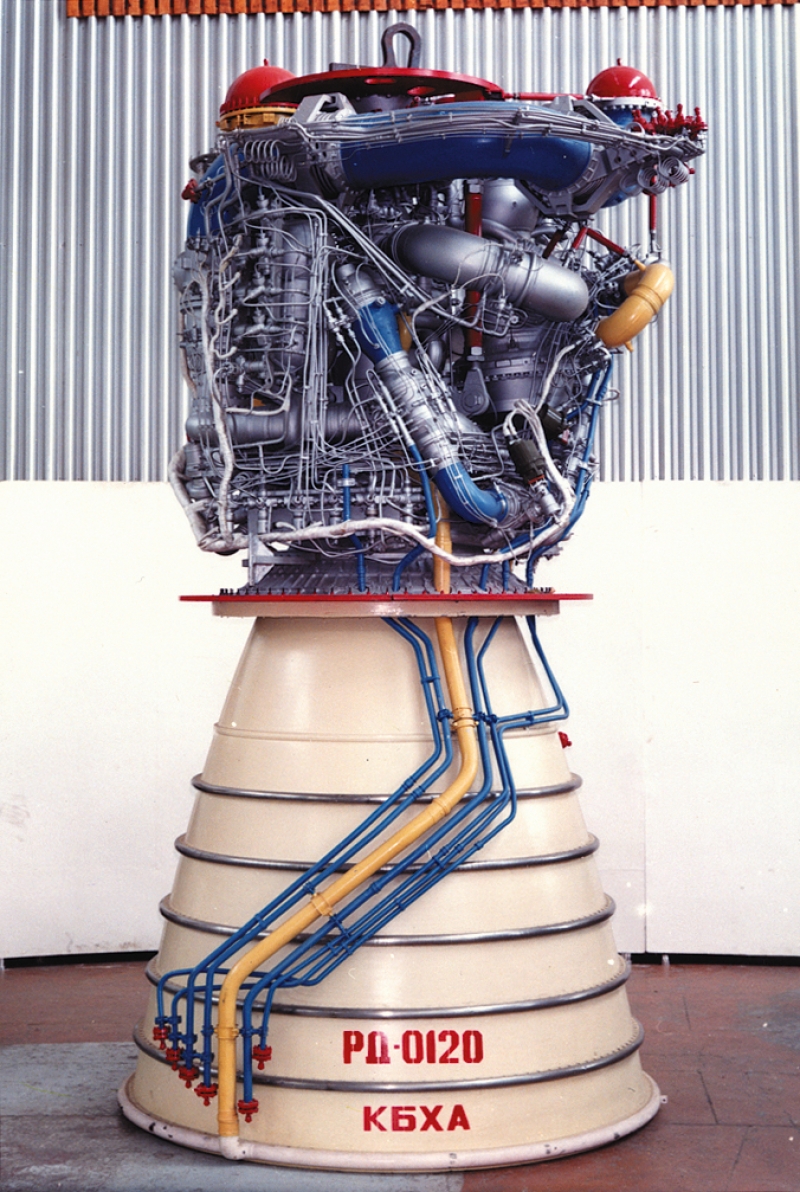

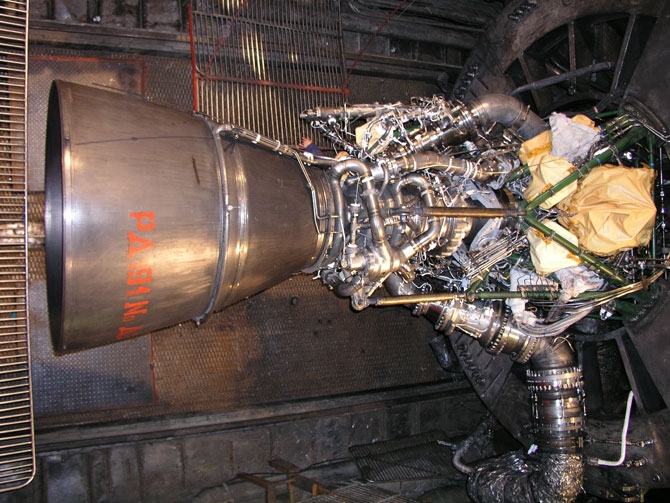

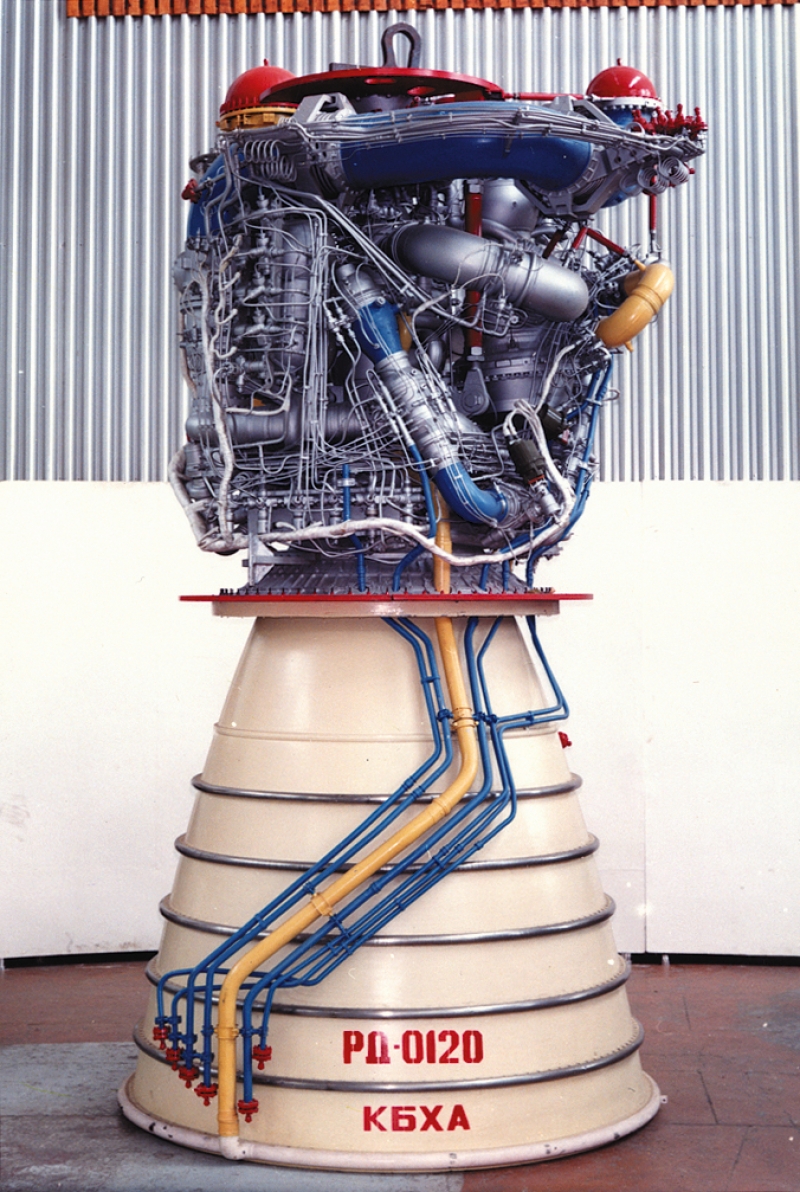

Первым из проекта ушёл РД-0120: российские предприятия второй половины 1990-х оказались неспособны воспроизводить этот мощный кислородно-водородный двигатель. Серийный выпуск прекратился за несколько лет до описываемых событий, на восстановление утраченных технологий, по скромным подсчётам, требовались $1 млрд и несколько лет, что с точки зрения проекта было совершенно немыслимо. Пришлось делать «чисто керосиновую» ракету.

Из проекта «Ангара» ушёл мощный кислородно-водородный двигатель РД-0120. Из архива журнала «Новости космонавтики»

Вторым фактором стал вопрос о запуске малых спутников. В Советском Союзе он решался с помощью носителей «Космос» и «Циклон», которые являлись модификацией межконтинентальных баллистических ракет. Описанные выше процессы разрушения кооперации предприятий привели к возникновению ряда острых проблем, о существовании которых руководство отрасли раньше даже не задумывалось. В результате производство лёгких ракет-носителей остановилось, и пуски продолжались за счёт ограниченных запасов, накопленных ранее в арсеналах. Радужные надежды на гражданское применение снимаемых с вооружения стратегических ракет натыкались на суровую реальность (отсутствие денег и технологические ограничения), которая не позволяла как по мановению волшебной палочки запросто менять ядерную боеголовку на вполне мирный спутник и запускать новоявленный конверсионный носитель «прямо из шахты».

Факторы наслоились друг на друга, и в 1996–1998 годах ГКНПЦ имени М. В. Хруничева изменил проект, сформулировав концепцию модульного построения не одной ракеты-носителя «Ангара», а уже целого семейства.

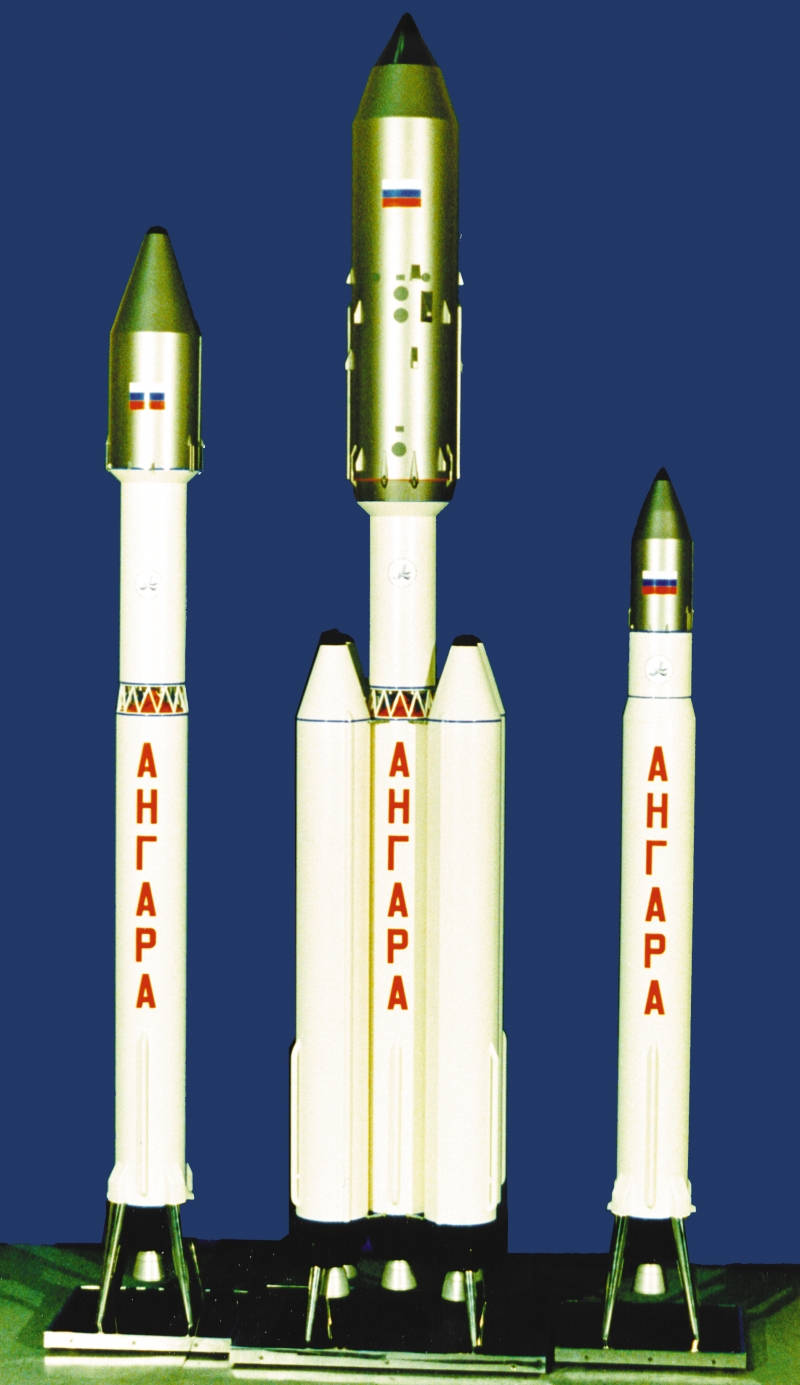

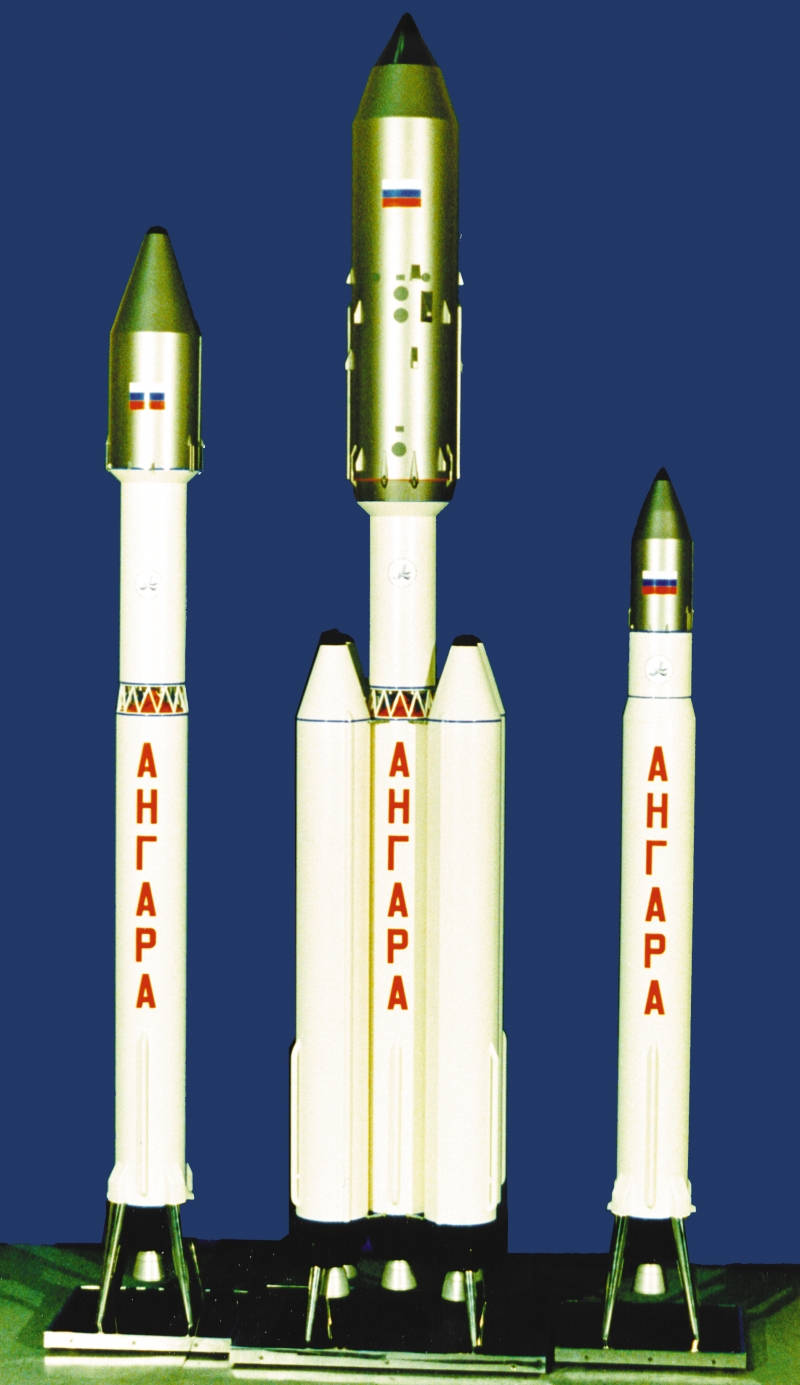

В 1998 году Центр Хруничева сформулировал концепцию модульного построения семейства ракет «Ангара». Из архива журнала «Новости космонавтики»

Делалось это под предлогом необходимости создания не только тяжёлого, но и лёгкого носителя для замены «Циклонов» и «Космосов». Однако в реальности разработчики хотели одним выстрелом убить двух зайцев: сделать за бюджетный счёт требуемую основным заказчикам ракету и попытаться выйти на нарождающийся и – как казалось – очень интересный сектор рынка запусков. В тот момент интенсивно обсуждались проекты создания многоспутниковых низкоорбитальных систем связи, которые впоследствии получили название Globalstar, Iridium и Orbcomm. Формировать их предполагалось, выводя аппараты «гроздьями» на тяжёлых и средних носителях, а восполнять естественную убыль одиночными запусками на лёгких ракетах.

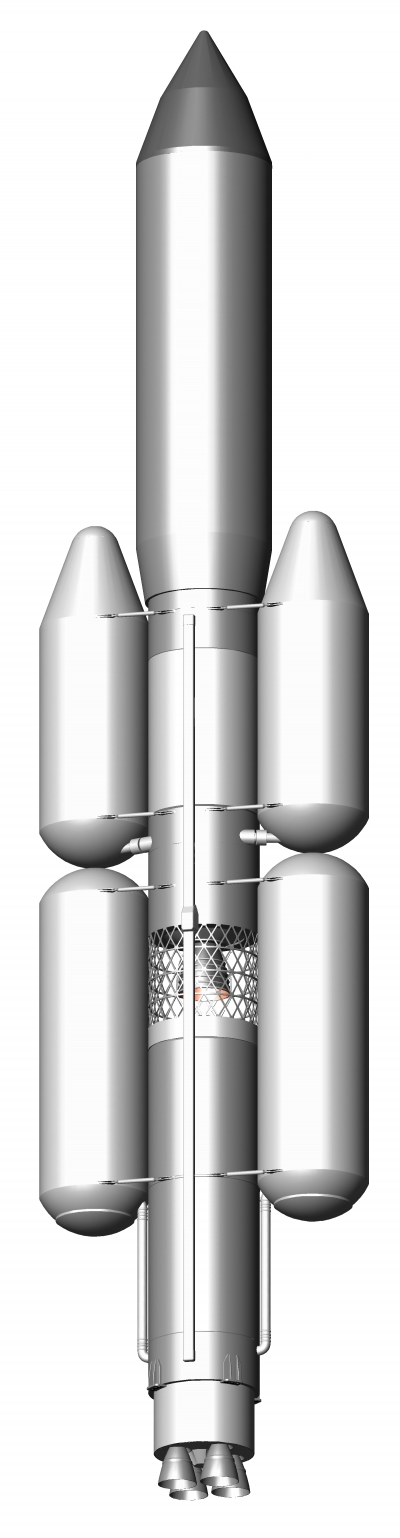

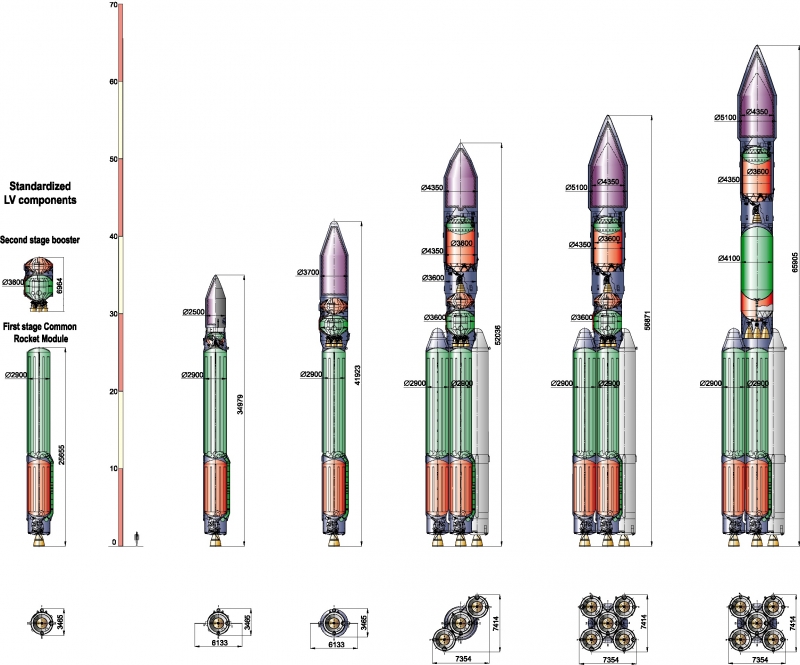

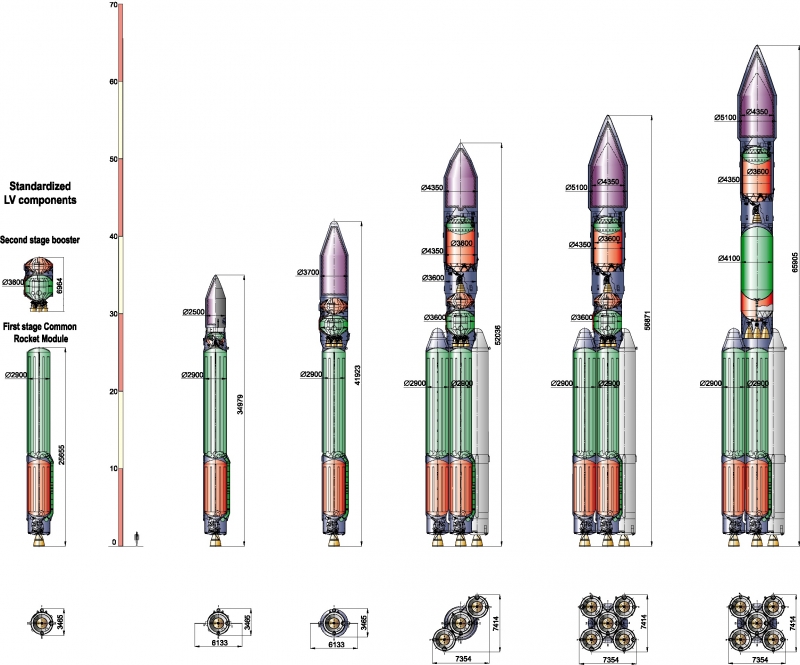

После нескольких итераций Центр Хруничева предложил оптимальное (как тогда казалось) семейство модульных ракет-носителей, создаваемых одними и теми же предприятиями неширокой кооперации и запускаемых с одного универсального стартового комплекса. В основе конструкции лежали два типа универсальных ракетных модулей (УРМ). На основе УРМ-1 формировались нижние, а на основе УРМ-2 – верхние ступени. Комбинируя число УРМ-1, собираемых «в пачки» от одной до пяти штук, можно было получить носители лёгкого, среднего и тяжёлого класса. Массогабаритные характеристики модулей определялись целым рядом факторов, среди которых были имеющаяся номенклатура двигателей, удобный для изготовления и транспортировки «калибр» и совокупные возможности производственной базы.

Характеристики ракетных блоков – модулей семейства «Ангара»

ПараметрУРМ-1УРМ-2 Назначение Нижние ступени Верхние ступени Размеры (длина/диаметр), м 25,1/2,9 5,524/3,6 Масса (конструкции/топлива), т 130,4/10,5 35/4,2 Двигатель РД-191 РД-0124А Компоненты топлива Жидкий кислород (окислитель) – керосин (горючее) Тяга (на земле/в пустоте), тс 196.0/212.6 -/30 Удельный импульс (на земле/в пустоте), сек 311.5/337.4 -/359 Время работы, сек 300 421

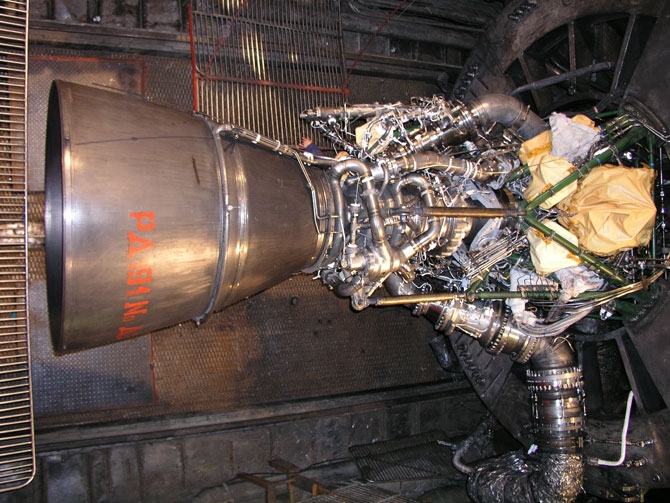

Для УРМ-1 выбрали РД-191 – однокамерную «четвертушку» от энергомашевского РД-171, для УРМ-2 – РД-0124А – видоизменённое четырёхкамерное перспективное изделие, которое разрабатывалось в КБХА для замены устаревшего двигателя третьей ступени перспективной модификации ракеты «Союз». Ни первого, ни второго двигателя в производстве не было, и это тогда никого не пугало – возможность их создания и серийного выпуска сомнения не вызывала, проекты смотрелись очень хорошо.

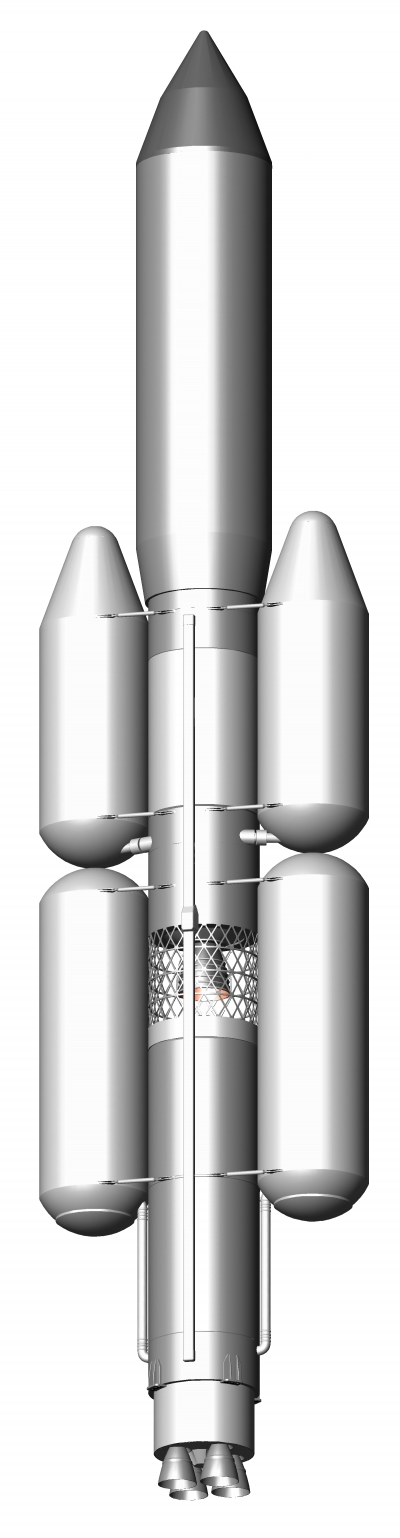

К началу 2000-х годов предлагаемое семейство «Ангара» состояло из пяти носителей: моделей 1.1 и 1.2 лёгкого класса, А3 — среднего и двух вариантов А5 — тяжёлого классов (один – с обычным «керосиновым» УРМ-2, а второй – с «универсальным кислородно-водородным блоком» — УКВБ — на третьей ступени). Спустя пять лет в списке остались лишь 1.2, А3 и А5.

Предлагаемое семейство «Ангара» состояло из пяти носителей: 1.1 и 1.2 лёгкого, А3 — среднего и двух вариантов А5 — тяжёлого класса. Схема ГКНПЦ имени М. В. Хруничева

Долгое время проект жил в основном виртуальной жизнью: макеты ракет возили по выставкам, в специализированной прессе обсуждались различные варианты носителей. Изучались даже более или менее экзотичные версии частично многоразовой «Ангары». Все, наверное, помнят шумиху вокруг многоразового ракетного блока «Байкал», оснащённого крылом и посадочными устройствами? Его полноразмерный макет даже возили в Париж на авиасалон, но на том дело и кончилось. Несколько позже рассматривался ещё более экзотичный вариант спасения модулей первой ступени с помощью так называемого «вертолётного подхвата» – но тут дальше обсуждений не продвинулись.

Определяющими моментами проекта считалась разработка двигателей как самых технологически сложных составляющих (изготовление отсеков ракетных модулей никаких трудностей не представляло). Тут не обошлось без трудностей — как технических, так и финансовых, но с конца 1990-х годов предприятия-разработчики рапортовали о стендовых испытаниях уже не отдельных агрегатов, а двигателей в сборе.

В конце 1990-х годов НПО «Энергомаш» приступило к стендовым испытаниям РД-191 – «сердца» блока УРМ-1. Фото НПО «Энергомаш»

Сложнее оказалось с объектами на космодроме Плесецк. Из-за хронической «бескормицы» строительство стартового и технического комплекса велось крайне низкими темпами. Поскольку после 1998 года вся концепция ракеты претерпела значительные изменения, пришлось переделывать практически всё – и сделанное для «Зенита», и начатое для первого варианта «Ангары». Как признаются разработчики, «по-видимому, решение использовать имеющийся к середине 1990-х годов общестроительный задел было ошибкой…»

Поначалу темпы переделки «зенитовского» стартового комплекса под «Ангару» были невысокими

Таким образом, по всем вышеуказанным причинам (в основном из-за отставания графиков изготовления матчасти) сроки начала лётных испытаний носителя постоянно переносились.

Тут судьба проекта резко изменилась: Южная Корея, стремившаяся стать космической державой, вела разработку национального носителя KSLV-1 (Korea Space Launch Vehicle) и не справилась с трудностями. Корейцы обратились в Центр Хруничева, и разработчики из Филей спроектировали носитель на основе УРМ-1. 26 октября 2004 года был подписан контракт стоимостью несколько сотен миллионов долларов, включающий изготовление двух или трёх (в зависимости от хода лётных испытаний) блоков первой ступени. Дело было даже не в деньгах, которые ГКНПЦ мог целевым образом использовать в проекте «Ангара», – возникала возможность «за чужой счет» проверить УРМ-1 в полёте!

В том же 2004 году началось и ритмичное бюджетное финансирование проекта. Государство вплотную занялось космонавтикой и в очередной раз обнаружило, что у него нет современных носителей, которые к тому времени превратились в самый настоящий инструмент суверенитета. Военные конфликты в Югославии, Ираке и Афганистане продемонстрировали, сколь велико влияние современных космических технологий разведки, связи и целеуказания на ход боевых действий. Планирование военных операций и отражение агрессии становилось попросту невозможным без использования спутников.

Проектные характеристики ракет-носителей семейства «Ангара» (на 2009 год)

Параметры«Ангара-1.1»«Ангара-1.2»«Ангара-3»«Ангара-5»«Ангара-7» Класс носителя Лёгкий Лёгкий Средний Тяжёлый Тяжёлый Стартовая масса, т 149 171 481 759 – 773 1133 Число ступеней 2 2 3 3 2 Полезная нагрузка - на низкой околоземной орбите, т 2,0 3,5–3,8 14,6–15,1 24,5–25,8 35,0 - на геопереходной орбите, т - - 2,4–3,6 7,5 - - на геостационарной орбите, т - - 1,0–1,6 3,0– ,5 - Общая длина (без головного обтекателя, м) 34,9 42,2 46,7 48,7 59,14 Длина головного обтекателя, м 6,74 6,74 13,3 (15,3) 11,6 (15,3) 25 Диаметр головного обтекателя, м 2,5 × 2,82 2,5 × 2,62 4,35 4,35 (5,1) 5,5

Живительная влага денежных потоков придала проекту второе дыхание. Начала изготавливаться матчасть для стендовых испытаний, оживилось строительство в Плесецке. Уже летом 2007 года главный конструктор КБ «Салют» Олег Бахвалов утверждал: «В 2004 году вопрос финансирования был решён. На сегодня заключён долгосрочный контракт с Министерством обороны на создание комплекса. Деньги, которые выделены, обеспечивают начало лётных испытаний в 2010 году. У нас нет никаких сомнений в том, что эти деньги будут выделены, и мы их освоим, выполнив поставленную задачу».

В целом успешно продвигалась отработка РД-191 и РД-0124А – штатные двигатели предполагалось подготовить к первому пуску в 2009 году. Началась подготовка серийного производства УРМ-1 и лёгкой «Ангары-1.2» на омском заводе «Полет». Готовился к первому старту и южнокорейский носитель KSLV-1, получивший имя собственное Naro-1. Казалось, ещё немного, и проект «Ангара» выйдет на финишную прямую…

Подготовка к старту корейской ракеты-носителя KSLV-1 (Naro-1), в основе первой ступени которой лежит блок УРМ-1. Фото KARI

(Продолжение следует)

Комментарии

Вы что, приводите здесь политические мнения о ракете? Вы с ума сошли??

Не иначе на ПМЖ в Россию собрался из процветающего киевского Зимбабве. ))))

Но, есть и хорошие новости, Зимббве действительно обгоняем. Вам есть чем гордиться.

Не смешите мои тапочки.

Украина за один год установили антирекрд по падению экономики, потеряла Крым, несколько миллионов населения... Через год среднюю продолжительность посчитай и умойся слезами. ))))))

Дык и народу у них гораздо меньше. Что на 10 чел. 1000000тугриков делить, а что на 10000чел.

Разницу чуешь ?

Россия по уровню благосостояния разве что Зимбабве и Афганистан обгоняет.

Ну кому вы лечите ?)) Смотрим Черногория:

Средняя заработная плата без налогов и взносов в январе 2015 года составила 482 евро с налогами и взносами в январе 2015 составила 731 евро.

Что касается уровня потребительских цен, то в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года они снизились на 0,2%, как и размер реальной заработной платы.

Стоимость минимальной потребительской корзины в январе составила 795 евро

Источник http://www.regnum.ru/news/economy/1900191.html ;

Смотрим дальше. Топливо 95-бензин - 1,22евро, 98 - 1,26, ДТ - 1,09

Источник http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html#.VfHUwcvWjL8 ;

Продукты

Мясомолочные http://www.montenegro-today.com/rus/ecotourist/ceni/prices/shop-prices

Растительные http://montenegro-today.com/rus/ecotourist/ceni/prices/mark...

В России ничего этого не было? Тогда мне не понятно, почему в Черногории зарплаты выше чем в регионах России, хорошее качество дорог и гораздо лучше внешний вид городов.

А я и живу в регионе.))))

Ваш источник малость ошибся, видать перевел не правильно, указана стоимость корзины верно, но не из расчета на человека, а на семью из трех человек.

Семью из трех человек ?! А что в семье зарплату только один домой приносит чтоли ?

У меня семья из четырех человек, жена временно не работает (фирма ликвидировалась пока она в декретном отпуске сидела), пособия тоже нет. Живем на мою зарплату 620 евро пойдет жена работать будет больше. Жилье свое не снимаем купил в 2010. Средства транспорта в личном пользовании имеются. С едой и одеждой проблем не испытываем. Почувствуйте разницу как говорится.

В России ничего этого не было? Тогда мне не понятно, почему в Черногории зарплаты выше чем в регионах России, хорошее качество дорог и гораздо лучше внешний вид городов.

Да как вы не поймете !!! Толку от того что в Черногории зарплата выше ?!!! Жизнь-то там у вас дороже !!! Получается что ваша высокая зарплата нивелируется с нашей высокими ценами на продукты, шмотки, топливо.

Что касается вида городов он весьма неплох стал в последнее время, видно вы давно у нас тут не были. С дорогами местами конечно похуже чем в Черногории, но что такое Черногория по сравнению с Россией ? Простите это пятнышко на заднице слона !!! Что легче задницу под цвет пятнышка замазать или наоборот ? Тоесть Россию дорогами покрыть или Черногорию ))))

Почувствуйте разницу как говорится.

Чувствовать разницу нужно на среднем уровне. 620 евро в России это не средний уровень. Ты бы еще сказал бы, что у тебя как у Элона Маска есть 12 млрд, написал бы, что катаешься на личном самолете и предложил бы почувствовать разницу. Если хочешь обсудить жизнь миллиардеров давай обсудим, если хочешь обсудить жизнь россиян, давай обсуждать средний уровень граждан.

Тоесть Россию дорогами покрыть или Черногорию ))))

Россию легче....с учетом количества жителей, каждый из которых что то производят. И с учетом релеефа. На 500 километровый участок дороги, который сейчас строится заплонировано построить 500 мостов и столько же туннелей. Итак, Россию легче, но, там дорог не было, нет и никогда не будет. Так же как всегда будет грязь. Забавно, я недавно не мог черногорцам объяснить почему в городах РФ есть грязь, не понимают, говорят, там же города, асфальт, как грязь может быть. Вот как людям объяснить.

Что касается вида городов он весьма неплох стал в последнее время

Я то недавно был. А вот Вы вероятно нигде больше не были.

Я живу почти за 900 км от Москвы в сторону Уральских гор и зарплата у меня ниже средней. Не спорю, у многих людей зарплата ниже чем моя, но и работа у них намного спокойнее))) Если бы у меня было как у Элона Маска 12 млрд, я бы с тобой тут не спорил, а строил бы новую российскую частную ракетную систему способную выводить в космос человек 6 народу и тонны 2 грузов ))))))))

если хочешь обсудить жизнь россиян, давай обсуждать средний уровень граждан...

Как ты можешь обсуждать жизнь россиян если живешь в Черногории ?!!?))))) Все вы сильно заблуждаетесь с положением дел в России.

О брат как тебя занесло !!! В Европе хорошего мяса по определению вообще быть не может, от природы только одно названье осталось, столько заводов, практически друг на дружке стоят, столько машин ездит, там у вас наверное снег в горах разноцветный )))

500 километровый участок дороги, который сейчас строится заплонировано построить 500 мостов и столько же туннелей...

500 км это наверное через всю Черногорию, а у нас 500 км это расстояние до ближайшего областного центра !!! ))))

Я то недавно был. А вот Вы вероятно нигде больше не были.

По роду своей работы мне много где приходится бывать, так, что с этим у меня все в порядке ))))))))

Я тебе просто показал, что не все в России так сложно как пропоганда показывает. Во многих странах Европы расходы на строительство раз в 20 выше чем в среднем по России. Что касается большой протяженности страны....много дорог нужно там где живет много людей, в Сибири и на Дальнем Востоке народу почти нет, там не нужна разветвленная сеть дорог. А в Европейской России территория не такая уж и гигантская, что бы ее нельзя было покрыть. И не забывай, что в России строятся только дороги, а в Европе еще и сеть автобанов, а это совсем другие расходы. Почему другие? Поймешь после того как раз в жизни выедешь в Европу, возьмешь машину в прокат и поездишь.

Ну что мне опять ссылки приводить или сам справишся ??? Вот именно гигантская !!! )))

И не забывай, что в России есть еще и азиатская часть и строятся не только дороги, но и например космодром, заводы, трубопроводы, мосты, а это совсем другие расходы )))

Ссылка: сколько построено км дорог в России.

Ссылка: сколько построено км дорог скажем в ЕС.

Далее, твои выводы почему в России дороги строятся во много раз меньше чем в ЕС.

Далее твои выводы почему в России дороги строятся не европейского качества.

Далее твои выводы почему в Европе строятся автобаны а в России они не строятся.

Вот когда ты сам напишешь выводы, и цифры, мы их сможем сравнить.

есть еще и азиатская часть

В Сибири и на дальнем Востоке людей практически не живет. Там потребность в дорогах смешная.

но и например космодром, заводы, трубопроводы, мосты, а это совсем другие расходы )))

Во всех странах что то строится. Я тебе недавно писал, у нас в одной Черногории сейчас строится 500 дорог и 500 туннелей. Что то мне кажется, что это больше чем во всей России строится.

А что вы хотели ?!? Этож 0,5иЛукс выложил тут и коментировать нечего - очередная бредятина с противороссийским(противоСССР) уклоном )))))

Деньги на разработку ракеты потрачены ? Значит должны окупиться. Ракета выполняет большинство задач что еще нужно ?

Это считай уже половина проблем уже решена.

А во всем остальном, в ней нет ничего хорошего....

А в чем заключается это ничего хорошего можете пояснить ????

они надежнее прогрессов и как предпологается не хуже союзов. По надежности Ангары пока нет данных.

Они могут не только выводить, но, и спускать грузы. Ангара этого не может.

Они могут выводить не 4 человека как союз, а до 7-ми.

Преимущества этих кораблей очевидны.

Но, самое главное, они дешевле. И предпринимаются попытки стать еще дешевле. А Ангара по стоимости запуска в лучшем случае сравнится с уже существующими ракетами. А с учетом того, что начав летать на Ангаре как уже заявили, мы не можем отказаться от использования прогрессов....выходит, что Ангара дороже.

они надежнее прогрессов и как предпологается не хуже союзов. По надежности Ангары пока нет данных.

Они могут не только выводить, но, и спускать грузы. Ангара этого не может.....

У-у-у ... Вы видимо к ракетной технике отношение имеете как квадратное к зеленому, мало того еще и не вникали в тему. Ангаре и не положено спускать грузы с орбиты, ее задача их туда поднимать. Спускать грузы с орбиты могут грузовые корабли Сигнус и Драгон а также наш российский Союз, в СССР был еще корабль ТКС с которого видимо и содрали концепцию конструкторы Сигнуса и Драгона. Японский HTV и европейский ATV грузы с орбиты не возвращают а сгорают в атмосфере как наш Прогресс. Что касаемо Ангары, то с ее помощью планируется выводить на орбиту новый корабль ППТС он сможет возить до 6 человек и до 500кг в пилотируемом варианте и до 2000кг в грузовом и возвращать на землю до 500кг опять же в грузовом варианте. Как видите характеристики их и наших кораблей вполне сопоставимы, чего же там плохого ???

Куда мне до такого гуру как Вы.

Что касаемо Ангары, то с ее помощью планируется выводить на орбиту новый корабль ППТС

И что же сделано по созданию этого корабля?

Как видите характеристики их и наших кораблей вполне сопоставимы, чего же там плохого ???

В первую очередь ценой, новые корабли американцев гонятся за дешевизной, а наши становятся дороже. Во вторую очередь, в РФ уже в 2000-м году планировалось создать новый корабль, до сих пор планируем. Обсудим эти планы, если они когда нибудь реализуются. П.С. Говоря о планах не стоит забывать о снижении цен на нефть и сокращении всех расходов.

Говоря о снижении цен на нефть не стоит забывать о том, что сокращение всех расходов придется провести и другим странам занимающимся нефтедобычей. Я сильно сомневаюсь, что эти страны готовы ввести свою экономику или отрасль в упадок из-за того что какие-то балбесы решили поучить Россию и указывать ей что нужно делать, а что нет ))))))))

Дешево это не значит надежно. Поверьте они еще хлебнут горя со своими кораблями, скупой платит дважды, слыхали такую народную мудрость ?

Во вторую очередь, в РФ уже в 2000-м году планировалось создать новый корабль, до сих пор планируем....

Новый космический корабль это вам не Мерседес или Альфа-Ромео сляпать, с кондачка не возьмешь, тут технологии посерьезнее. Поэтому и американцы со своими кораблями и ракетами буксуют и долго еще буксовать будут, да и вообще если смогут...

Поэтому и американцы со своими кораблями и ракетами буксуют и долго еще буксовать будут, да и вообще если смогут...

Ты в последние года три в берлоге что ли спал, неужели ничего не замечаешь. У них шикарно продуманная космическая программа. Кое что Обаме удалось организовать лучше всех в мире.

Нам-то какая от того печаль что Обама что-то там организовал ??? Обама только все портить может, на него уже и ставок не делают ))).

Хорошие-ли у них корабли, дешевые-ли, на их кораблях мы все равно летать не будем, это вопрос и престижа и национальной безопасности. Это же касается и орбитальной станции. Скоро запустят в строй новый космодром, скинув тем самым обузу в виде Байконура и перекинув значительные средства на другие программы. Ракеты под запуски с нового космодрома есть, пилотируемый и грузовой корабли у нас имеются (хоть и устаревшие но они есть), вскоре и новый корабль будет. ))))

Что же касается вашего горяче-любимого Маска ... Да он займет какую-то нишу, все зависит от заказов. Не забывайте что у него есть пара конкурентов в самом США. И кто из них из всех вытянет счастливый билетик это еще на воде вилами писано ))). А ведь есть еще французы, японцы, китайцы, индусы )))

Это тот который еще в 2000 обещали? А скоро это когда?

Знаешь, еще у нас обещали научный модуль на МКС присоеденить, давно так обещали, по плану он должен был быть выведен в 2007 году, до сих пор обещают.

))))))))) Такой глупости лет пять уже не читал )))))))

А ты в курсе что мы хотим отойти от программы МКС в пользу своей станции ?

Только у одного моего ведомства есть стабильный ежесуточный заказ космической отрасли, а сколько таких ведомств у нас в России одному Всевышнему известно )))

А американцы это так... халтурка ... Ну вправду если навязываются и деньги платят то чего же не заработать ? Это все равно что таксонуть по дороге с работы домой подвезти случайного попутчика ))))

Знаешь, еще у нас обещали научный модуль на МКС присоеденить, давно так обещали, по плану он должен был быть выведен в 2007 году, до сих пор обещают.

Ну ты ей Богу какой-то странный, нахватался вершков, а про корешки забыл... У нас про таких говорят - или ЕГ сдавал или Гарвард оканчивал ... )))) И те, и другие не блещут !!!

Суди сам, в каком 2000 году новый корабль, если для него в 2000 не было ни ракеты ни даже стартового стола ??? На чем его хотя бы испытывать-то ??? ))))

Что касается научного модуля, то имея планы на свою орбитальную станцию я бы например к МКСу его уже не присоединял, видимо Роскосмос придерживается того же мнения )))

Что касается научного модуля, то имея планы на свою орбитальную станцию я бы например к МКСу его уже не присоединял, видимо Роскосмос придерживается того же мнения )))

Когда есть какие то планы, под них выделяют финансирование и начинают работать. Когда нет финансирование эти планы начинают мечтаниями. Таких мечтаний уже много было.

))))))))) Ну как бэ-э в курсе ... Я был еще 11 летним мальчишкой когда ее запустили, а с орбиты ее спустили за год до рождения моего сына. Что хотел этим сказать-то ??? Что прое....ли свою станцию что ли ? Он конечно мог еще полетать, но затраты времени и сил на ее ремонт стали превышать затраты на исследования. Правильно сделали, тем более на орбите уже вертелась МКС. Даже самого навороченного Мерседеса рано или поздно ожидает пресс и доменная печь )))

Американцы заявили, что после 2017 года не будут нам платить....

Что-то мне подсказывает, что мы не сильно расстроимся или напряжемся по этому поводу ))))))))

Можно. Только вот испытать корабль пока не испытал ракету не получится )))))))))

Перевожу на русский язык то, о чем не говорится в пропоганде и то чего ты не догоняешь.

Ладно, я тебя понял.... Дело вижу пустое это.... Как раз ты и занимаешься той самой пресловутой пропагандой. Любыми путями пытаешься навешать мне спагетти на уши.... Все у тебя плохо, все херово в нашей стране, а между тем ни одного более-менее серьезного аргумента так и не привел. Советую в покер тебе никогда не играть, потому как блефовать ты не умеешь ... )))

П.С. В покер играю. Приходи на покерстарс.

Пожалуй я обойдусь без дилетантских советов, аргументов у меня еще много... ))) Просто не считаю нужным тратить свое драгоценное время на спор с тем, кто выдает вот такие перлы:

-Они (американские ракеты) могут не только выводить, но, и спускать грузы. Ангара этого не может;

-Американцы заявили, что после 2017 года не будут нам платить. Печально, придется повесить скафандр на стену;

-мы американцам станем не нужны. А без них у нас отрасль становится не рентабельной.

Заметь в наш спор больше никто не вмешивается и правильно, пустое это...

Лучше почитать что-нибудь поинтереснее и обсудить с более грамотными людьми, чем читать твои пропагандистские опусы .

Кстати о покере.... Лучше побереги денежки, потому как 800 евро в твоей Черногории это практически нищета, лучше картохи на них побольше прикупи ! )))

А по остальным комментариям если можешь написать конкретно что то так напиши, если не можешь так помолчи.

Насчет покера, заходи, сыграем.