Звёздные войны

В США в 1970-е годы стала популярной франшиза "Звездные войны", о борьбе повстанцев за демократию против "империи зла". В этом фильме под "империей зла" довольно легко узнавался образ СССР.

Президент Рональд Рейган будучи человеком с слегка неадекватным мышлением решил претворить кое-что из увиденного в жизнь

Рональд Рейган за всю свою жизнь был--актером второго плана, стукачом ФБР, бездарным экономистом, незаконным торговцем оружием, радикалом-антикоммунистом и фантазером

О том, что на рубеже 70–80-х годов в холодной войне между СССР и США наметились важные изменения, свидетельствует записка, представленная директором ИМЭМО А. Н. Яковлевым 10 августа 1984 г. в ЦК КПСС.

В это записке обращалось внимание на то, что со второй половины 70-х годов противостояние между СССР и США вступило в новый этап, для которого было характерно то, что американская администрация поставила перед собою задачу «искусственно подорвать хозяйственный прогресс в СССР» и фактически начала развязывать экономическую войну против СССР

Отмечает бывший американский разведчик Питер Швейцер

«Именно в начале 80-х годов, , – президентом США Р. Рейганом вместе с несколькими избранными и особенно доверенными советниками разрабатывается конкретный план развала социалистического лагеря, ослабления экономической мощи и влияния Советского Союза.

По признанию К. Уайнбергера, для этого «была принята широкая стратегия, включающая также и экономическую войну.

Эта супертайная операция, проводимая не в содействии с союзниками, а с использованием других средств». Так началось стратегическое наступление, имеющее своей целью перенесение центра битвы супердержав в советский блок и даже в глубь самой Страны Советов»

Среди методов истощения СССР назывались

--втягивание СССР в убыточные военные конфликты

--обрушение цен на нефть

--введение широких экономических санкций

--ужесточение кредитной политики для СССР

--втягивание СССР в убыточные, технологические гонки

Некоторое представление об этой деятельности США дает книга самого Питера Швейцера «Победа. Роль тайной стратегии администрации США в распаде Союза и социалистического лагеря», которая была написана, что называется по горячим следам, в 1995 г. переведена на русский язык и издана в Минске.

«Цель и средства наступления, – пишет П. Швейцер, – были обозначены в серии секретных директив по национальной безопасности (NSDD), подписанных президентом Рейганом в 1982 и 1983 годах, – официальных документах президента, направленных советникам и департаментам, касающихся ключевых проблем внешней политики. Как всегда в таких случаях, они шли под грифом «совершенно секретно».

Эти директивы по многим аспектам означали отказ от политики, которую еще недавно проводила Америка»

Вот только некоторые из этих документов, фигурирующие в книге П. Швейцера.

«Подписанная в марте 1982 года [директива] «NSDD-32» рекомендовала «нейтрализацию» советского влияния в Восточной Европе и применение тайных мер и прочих методов поддержки антисоветских организаций в этом регионе.

Принятая Рейганом в ноябре 1982 г. [директива] «NSDD-66», в свою очередь, объявляла, что цель политики Соединенных Штатов – подрыв советской экономики методом атаки на ее «стратегическую триаду», т. е. на базовые средства, считавшиеся основой советского хозяйства.

Наконец, в январе 1983 г. Рейган подписал [директиву] «NSDD-75», в которой Соединенным Штатам рекомендовалось не только сосуществование с советской системой, но и фундаментальное ее изменение. Некоторые из этих директив имели своей целью проведение Америкой наступательной политики, результатом которой должно быть ослабление советской власти, а также ведение экономической войны, или войны за ресурсы»

В 1981 г. директор ЦРУ У. Кейси представил записку, в которой предлагались конкретные меры в отношении СССР, направленные на его разрушение.

Особое место среди них отводилось снижению цен на нефть. В связи с этим в апреле 1981 г. Р. Кейси посетил Саудовскую Аравию и начал переговоры об увеличении экспорта нефти в обмен на продажу оружия.

В 1983 г. американское казначейство представило президенту доклад, в котором говорилось, что «падение цен на нефть на международном рынке до 20 долларов за баррель могло бы снизить энергетические расходы в США на 71,5 млрд. долларов в год», что, по мнению авторов доклада, будет способствовать росту производства в США и ударит по финансам Москвы[1607]. С этой целью началось давление на Саудовскую Аравию

Если с 1973 по 1981 г. официальная, средневзвешенная цена нефти за тонну увеличилась с 25 долл. до 258, то уже в 1982 г. она снизилась до 250, в 1983 – до 216, а в 1984 – до 211

Одновременно началось падение цен на золото.

В начале 1980 г. на лондонской бирже за унцию давали 653 дол., в начале 1981 – 506, в начале 1982 – 387. За два года цена упала более чем на 40 %. Это ударило по основным золотодобывающим странам, одной из которых был СССР.

Воспользовавшись возникшими трудностями и принимая во внимание неурожай 1981–1982 гг., поставивший СССР в сложное продовольственное положение, некоторые международные финансовые круги стали расширять «кредитную войну» против СССР.

8 марта 1983 г. Р. Рейган выступил с резкой антисоветской речью и назвал СССР «империей зла» и призвал мировое сообщество к борьбе с нею

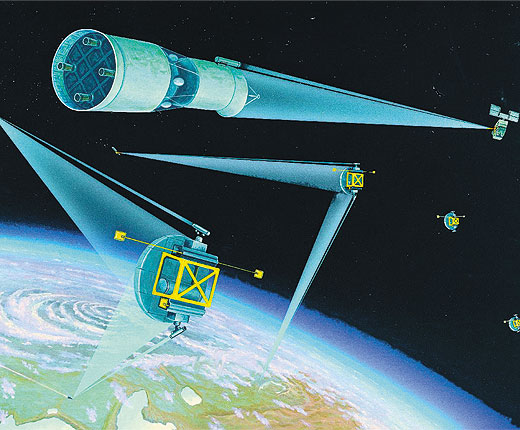

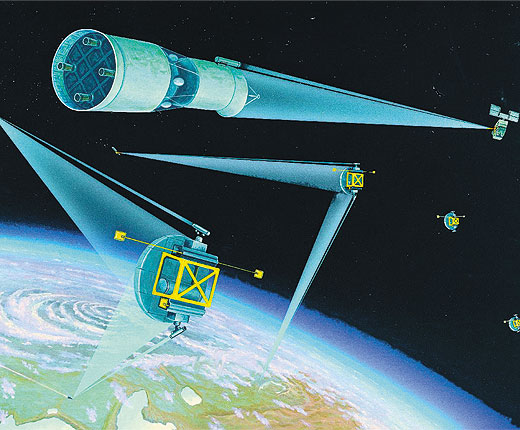

23 марта огласил так называемую стратегическую оборонную инициативу, СОИ, которая была оценена как заявка на подготовку к «звездным войнам».

Р. Рейган заявил о намерении США создать противоракетную систему, способную «перехватить и уничтожить стратегические баллистические ракеты прежде, чем они достигнут нашей территории или территории наших союзников».

Речь шла о разработке лазерного оружия, которое предполагалось разместить в космосе Через два дня американский президент подписал директиву № 85, которая предусматривала организационные и финансовые меры по реализации программы СОИ

Идея СОИ

Идея создания многоэшелонной системы ПРО, основанной на оружии, использующего новые физические приниципы, зародилась в недрах Ливерморской лаборатории ядерных исследований еще в 1945 году.

Инициатором создания такой системы ПРО стал известный физик, отец американской термоядерной бомбы Э. Теллер.

В 1980 году был произведен ядерный взрыв, показавший теоретическую возможность создания рентгеновского лазера высокой энергии, способного поражать стратегические ракеты и боеголовки на дистанции в тысячи километров.

Еще до объявления программы СОИ 1 сентября 1982 года в составе ВВС США было организовано специальное космическое командование, курировавшее разработку, создание и эксплуатацию космических систем оружия.

Для непосредственной координации работ по стратегической оборонной инициативе создано ООСОИ (организация по осуществлению СОИ), которая имела право заключать контракты с фирмами, проявлявшими заинтересованность в разработке соответствующих систем оружия.

К 1986 году ООСОИ уже заключила более 1500 контрактов с 260 промышленными корпорациями и научными центрами, кроме того, занялась активным вовлечением в программу СОИ союзников США, прежде всего таких как Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия и Израиль.

Из этих стран только Франция официально воздержалась от участия, но заявила, что не будет препятствовать участию в СОИ частных фирм.

Наибольший интерес для США представляли японские технологии в области лазеров высоких энергий, суперкомпьютеров, волоконной оптики для перспективных систем связи, ферритовое покрытие для самолетов, а также головки самонаведения для управляемых ракет.

Немецкие фирмы решено было привлечь для разработки систем стабилизации и наведения лазеров и электромагнитных пушек, систем распознавания и сопровождения целей, химических лазеров для систем ПВО малой дальности.

Великобритания выразила готовность принимать участие в разработке лучевого оружия, фотонных компьютеров, технологий программного обеспечения ЭВМ, электромагнитных пусковых установок, энергоблоков космических платформ, аппаратуры управления боевыми действиями и т.д. (всего 18 областей).

Италия должна была быть задействована в разработке новых композиционных материалов, технологий использования ИК-лучей и лазеров в военных целях, термографии и компьютеров.

Израиль выразил готовность содействовать в создании электромагнитных пушек, компактных лазерных установок, датчиков космического базирования и оружия на кинетической энергии.

Осложнеия возникли с японскими партнерами, которые заявили, что прежде чем предпринимать какие-либо шаги, они подождут заключения межправительственного соглашения, которое даст им возможность реимпортировать из США технику и технологию, созданную в рамках СОИ. Этот вопрос так и остался открытым.

Жестко прозвучало заявление Эдварда Теллера в интервью японской газете «Иомиури»:

«Если сотрудничество Японии в исследованиях в рамках СОИ не будет сопровождаться финансовым участием, все новые технологические разработки будут принадлежать США».

На полном серьезе рассматривались возможности космической системы ПРО, состоящей из 50 космических аппаратов (КА) наблюдения и обнаружения, 100 КА с ударными химическими лазерами; наземных лазеров с зеркалами космического базирования.

Спейс-Шаттл

В качестве показателя эффективности такой системы ПРО, ориентированной на перехват МБР на активном участке, было прикинуто потенциальное количество перехватов ракет.

По оценкам, значение этого показателя составляло около 5000 перехватов для существовавших в то время типов МБР и только 50-100 – для МБР, реализующих меры противодействия (сокращение активного участка и модульное построение верхних ступеней).

Существенное увеличение противоборствующей стороной количества современных МБР, оснащенных системами преодоления ПРО (ложные цели, настильная траектория полета и маневрирование боеголовок на конечном участке траектории) могло обесценить работы по СОИ на корню.

В чем была суть

Основным стержнем этой программы являлись лазерные системы оружия космического базирования. В 1987 году была принята программа разработки такого оружия под кодовым обозначением «Триада», которая состояла из трех основных компонентов, или проектов.

Проект «Альфа» преследовал цели создания химического цилиндрического лазера со средней мощностью излучения в непрерывном режиме 2 МВт, по проекту «Лоуд» велась разработка комбинированной оптической системы диаметром 4 м, испытания которой прошли в 1988 году в условиях, имитирующих космос, и, наконец, по проекту «Талон Гоулд» велось создание прицельного устройства для лазерного оружия и были проведены его испытания на борту МТКК системы «Спейс Шаттл».

В июне 1986 года были проведены испытания опытно-боевого лазерного устройства с борта летающей лаборатории КС-135, в ходе которых была поражена «цель, летящая со скоростью 3200 футов в секунду» (управляемая ракета воздушного боя малой дальности типа AIM-9 «Сайдвиндер»).

Американский транспортный корабль снабжения «Big Geminy»

Результаты этого испытания тогдашний шеф Пентагона К. Уайнбергер оценил как «первые плоды работ по СОИ».

Разработка рентгеновского лазерного устройства, использующего энергию ядерного взрыва, была настолько сложна в реализации, что работы по данному проекту так и не смогли выйти за рамки теоретических исследований, но все же он выполнил свою задачу – СССР был до смерти напуган разработкой такого оружия.

Для работ по программе СОИ были вовлечены такие мощные научные силы как Гарвардский, Нью-Йоркский, Калифорнийский и Техасский университеты, Массачусетский технологический институт и национальные лаборатории ядерных исследований как Ливерморская с персоналом 8 тыс. человек и годовым бюджетом 800 млн. долларов, Лос-Аламосская (7,5 тыс. человек), Сандийская (6,1 тыс.) и Хэнфордская.

Проекты различались чрезвычайным разнообразием – от создания суперкомпьютеров, новых материалов, систем связи и управления лазерных поражающих систем до боевых космических станций с «экзотическими» видами небесного оружия типа электромагнитного, пучкового и кинетического.

Велись работы и по созданию наземных элементов СОИ.

В частности, в 1984-85 годах на полигоне ПРО Кваджалейн велись пуски самонаводящихся экспериментальных противоракет дальнего действия по перехвату МБР серии «Минитмен», а в полигоне Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексика) велись испытания противоракет ближнего действия.

На этом полигоне с расстояния 1,1 км велись эксперименты по разрушению лазерным лучом корпуса МБР «Титан-2», неподвижно закрепленной на наземной платформе.

Перспективная ПРО США с элементами космического базирования (программа СОИ)

Разработка противоспутникового оружия также были несколько активизированы с учетом большого размаха работ в этой области в Советском Союзе.

Предыстория разработки этого оружия в США вкратце такова. Первый пуск противоспутникой ракеты был совершен с борта бомбардировщика В-47 14 октября 1959 года, в результате которого был успешно перехвачен и уничтожен первый американский ИСЗ «Эксплорер-1».

В середине 60-х годов был создан наземный противоспутниковый комплекс (ПСК) на базе баллистических ракет «Тор» (программа 437 Тор), состоящий из двух наземных ПУ и двух станций передачт команд. В период 1964-70 годов было произведено 16 пусков ПСР. Комплекс был демонтирован в 1976 году практически одновременно с консервацией системы ПРО «Сейфгард».

В 1977 году развернулась разработка АРКП (авиационного ракетного комплекса перехвата) на базе тактического истребителя F-15 «Игл», оснащенного противоспутниковой ракетой, разработанной по программе ASAT (пуски антиспутников производятся на высотах 15-19 км).

Ракета массой 1000 кг оснащена малогабаритным отделяющимся перехватчиком MHIV с инфракрасной системой наведения, поражение низкоорбитальных спутников обеспечивается прямым попаданием за счет высокой кинетической энергии. Первый пуск по условной космической цели был произведен в начале 1984 года (Западный ракетный полигон, Ванденберг).

Ракета после пуска на высоте 18300 м была выведена в заданную точку космического пространства. Вместо малогабаритного перехватчика на борту ракеты был установлен его весовой макет, а также телеметрическая аппаратура, обеспечивавшая передачу на Землю параметров траектории полета. Для слежения за противоспутниковой ракетой использовались радиотехнические средства Западного ракетного полигона и оптический пост слежения на Гавайских островах.

Всего было произведено 12 летных испытаний ASAT, в результате которых возможность поражения цели была оценена вероятностью 0,5 (то есть пять целей из 10 поражались первой ракетой).

Противоспутниковя ракета "ASAT"

Противоспутниковя ракета "ASAT"

Малогабаритный перехватчик с ИК системой наведения, испытанная во втором пуске, успешно произвела захват определенной звезды, что позволило определить ее способность по точному выводу перехватчика в заданную точку пространства.

Начиная с третьего испытания ракета поражала спутники-мишени, выводимые на низкие орбиты ракетами-носителями «Скаут» с полигона на острове Уоллопс.

В американской печати не скрывалось, что система ASAT предназначена в первую очередь для поражения советских орбитальных станций. Была сформирована специальная группа из 28 самолетов F-15, которая базировалась на авиабазах Лэнгли (Вирджиния) и Мак-Корд (Вашингтон).

Всего по плану намечалось развернуть 56 самолетов – носителей противоспутникового оружия с 112 ПСР ASAT. Хотя этот проект не был формально составной частью работ по СОИ, совершенно очевидно, что именно АРКП F-15/ASAT мог бы стать одним из очень не многих реальных компонентов «звездного оружия».

Проект орбитального военного комплекса, включающего станцию «Алмаз» и два корабля снабжения «ТКС»

Реальность осуществления самой СОИ и тогда оценивалось весьма скептически, в том числе и в самих США. Соединенные Штаты Америки в 80-х годах и сегодня не обладают возможностями по выводу в космос компонентов СОИ в объемах, необходимых для создания такой обороны.

Существующие МТКК системы «Спейс Шаттл» и одноразовые ракеты-носители совершенно не справились бы с такой задачей, ведь одних спутников-перехватчиков нужно было вывести в количестве 1000 единиц и даже больше.

Затраты на создание многэшелонной системы ПРО не выдержала бы никакая экономика, даже такая мощная как американская и вообще западная.

Меры по нейтрализации такой обороны были бы в сотни раз дешевле, и такие расчеты в Советском Союзе велись.

СССР мог бы произвести несколько сот специальных баллистических ракет – «разрушителей СОИ», оснащенных мощными зарядами, в том числе и ядерными, для уничтожения американских боевых космических систем, и триллионы долларов канули бы во вселенскую бездну.

Еще одним путем противодействия было увеличение количества боеголовок на МБР и БРПЛ.

В частности, МБР типа РС-18 (SS-18) могла быть оснащена 30 боеголовками индивидуального наведения и тысячью ложных целей (благо, забрасываемый вес этой ракеты составляет 8,8 т, то есть, больше чем вес космического корабля «Союз», выводимого в космос одноименной ракетой-носителем), в результате которого задача перехвата такой ракеты и всех его боеголовок, отличив их от сонма ложных, являлась задачей нереальной.

А таких ракет в СССР насчитывалось 308.

Согласитесь, что отразить нападение сотен ракет, оснащенных современными системами преодоления ПРО в условиях, когда сама система ПРО вынуждена будет функционировать в режиме отнюдь не лабораторных, было бы несколько затруднительно.

Даже если 70% ракет будет перехвачено системой ПРО (в реальных условиях это практически невозможно), то остальные 30% нанесли бы Америке такой ущерб, который на языке Пентагона классифицируется как “неприемлемый”.

Реакция СССР

В СССР с самого начала сообразили что это рейгановский блеф. Пишет A. C. Грачев

«В реальность угрозы СОИ, в Москве не верили. Комиссия академика Евгения Велихова, созданная еще при Андропове, пришла к заключению, что эта система эффективно работать не будет»

После выступления Р. Рейгана, провозгласившего подготовку к «звездным войнам», по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР была создана специальная комиссия, председателем которой был назначен академик Е. Велихов, а заместителем генерал В. И. Варенников.

Вспоминал В. И. Варенников,

«Эта комиссия, – была вывезена за город, и в течение нескольких дней, проводя заседания только в бункере, мы… выработали стратегически правильную линию для нашего государства»

Более того--комиссия Велихоа прямо заявляа что это невозможно и имела личный опыт.

Академик Е.П.Велихов с самого начала говорил о бесперспективности СОИ, но Андропов вопреки вводу ученых начал втягиватся в гонку космических вооружений

Дело в том, что работа над созданием лазерного оружия велась в СССР с начала 70-х годов и не дала положительных результатов

Конструктор первых советских систем противоракетной обороны Герой Социалистического Труда Г. В. Кисунько писал о лазерном или «СВЧ-оружии»:

«В его основе лежит внешне заманчивая, но технически абсурдная идея поражать боеголовки ракет не противоракетами, а сфокусированными радиолучами в диапазоне сверхвысоких частот». Почему же эта идея была абсурдной? А потому, что «для реально действующего СВЧ-оружия нужны гигантские энергетические мощности, в тысячи раз превосходящие сумму мощностей всех электростанций земного шара»

Следовательно, руководство нашей страны понимало, что поднятая на Западе истерия вокруг «СОИ» – это не более чем широкомасштабная информационная акция.

Можно было бы ожидать, что оно разоблачит администрацию США. Однако этого не последовало. Более того, что Е. П. Велихову было дано распоряжение разработать систему мер, способных парализовать размещенное в космосе лазерное оружие. И это поручение было выполнено. Оно известно в литературе как «ассиметричный ответ» на «Стратегическую оборонную инициативу» Р. Рейгана

Но если Е. П. Велихов считал невозможным создание лазерного оружия, какой смысл имел «ассиметричный ответ»? А. Ф. Добрынин объясняет это тем, что советское руководство (т. е. Ю. В. Андропов), несмотря на мнение ученых и военных, считало, что создание СОИ возможно, причем в реально обозримом будущем

Юрий Андропов проигнорировав мнение ученых, начал втягивать СССР в новую, бесперспективную гонку вооружений--согласно стратегии ЦРУ о втягивании СССР в убыточные, технические проекты

Кроме того, и разведка, и ВПК СССР отлично знали, что заявленного Рейганом «космического оружия» еще нет. И не будет.

Если брать тот же боевой рентгеновский лазер на химических элементах, то для поражения одной лишь русской боеголовки на орбиту необходимо было вывести около 20 тонн груза.

Перемножьте это на удельную стоимость вывода в космос всей этой дуры с помощью американского «челнока» (20 тысяч долларов за килограмм) - и вы получаете полную экономическую катастрофу США. Ведь выводить бы пришлось сотни спутников самых разных назначений, а затем - постоянно летать для их сервиса и замены. На одних выводах в космос янки оставались без штанов. И это без учета непомерных затрат на разработку собственно космического оружия, тянувших на сотни миллиардов долларов.

Ассимитричный ответ

В ответ на это Советский Союз объявил с 1983 г. односторонний мораторий на вывод в космос противоспутникового оружия. Однако США не только не поддержали эту инициативу, но и вообще никак не отреагировали на нее.

США втягивали СССР в бесмысленную гонку--сами при этом сбавляя обороты

И это неудивительно, так как буквально накануне, в 1982 г. они начали разработку программы «Высокая граница», предусматривавшей размещение в космосе 432 спутников, каждый из которых должен был иметь на борту до 40–50 ракет

Одной из важнейших составляющих нашего ответа на идею создания широкомасштабной ПРО с элементами космического базирования, сыгравшей ключевую роль в «разрушении СОИ», несомненно, был так называемый «асимметричный ответ».

Идея асимметричных действий со стороны России на те или иные действия США, которые могут нарушить стратегическую стабильность, военно-стратегическое равновесие, в последние годы стала едва ли не центральной в официальных заявлениях российских государственных руководителей, военачальников.

Предыстория формулы асимметричных действий, асимметричного ответа на те или иные действия «оппонента» связана прежде всего с тем, что было сделано в СССР в 80-е гг. прошлого столетия перед лицом рейгановской программы «Стратегическая оборонная инициатива», прозванной журналистами программой «звездных войн». Это была малоизвестная для широких кругов нашей общественности эпопея, длившаяся на протяжении целого ряда лет.

27 марта 1983 г. министр обороны США Каспар Уайнбергер учредил, основываясь на рекомендациях специального комитета, Организацию по осуществлению СОИ (SDIO) во главе с генерал-лейтенантом Джеймсом Абрахамсоном. Были определены направления, по которым должны идти исследования. Речь, в частности, шла:

--о разработке приборов для обнаружения, сопровождения, селекции и оценки степени поражения стратегических ракет в любой из фаз их полета на фоне ложных целей и помех;

--о разработке ракет-перехватчиков стратегических МБР и БРПЛ другой стороны;

об исследованиях в области создания различных разновидностей оружия, в том числе направленной передачи энергии (лучевого оружия);

--о создании развернутых в космосе спутников-перехватчиков МБР и БРПЛ;

--о разработке качественно новых систем управления и связи;

--о создании электромагнитных пушек;

--о разработке более мощной по сравнению с космическим кораблем «Шаттл» транспортной космической системы.

Вскоре принятая руководством США ниокровская программа начала интенсивно реализовываться, особенно в части всякого рода демонстрационных испытании» .

Компоненты «асимметричной стратегии» советской стороны разрабатывались в ряде научно-исследовательских центров страны - как в Академии наук СССР, так и в ведомственных НИИ (среди последних особо следует отметить разработки ЦНИИмаш Министерства общего машиностроения СССР во главе с Ю. А. Мозжориным и В. М. Суриковым; ЦНИИмаш при этом тесно взаимодействовал с 4-м ЦНИИ Минобороны, рядом других научно-исследовательских институтов МО СССР, а также с институтами АН СССР)

Концепция «асимметричного ответа», а тем более конкретные программы этого плана реализовывались, преодолевая большие препятствия, ибо в нашей стране сложилась традиция преимущественно симметричных действий, действий «острие против острия».

И эта традиция во всей полноте проявила себя тогда, когда в СССР дебатировался вопрос о том, как отвечать на рейгановские «звездные войны».

Сущность «асимметричного ответа» сводилась прежде всего к тому, чтобы в самых тяжелых условиях, при развертывании США многоэшелонной противоракетной обороны с использованием многообразных, в том числе упомянутых «экзотических» средств противоракетной обороны (включая различные виды оружия направленной передачи энергии - ускорители нейтральных частиц, лазеры на свободных электронах, эксимерные лазеры, рентгеновские лазеры и пр., электродинамические ускорители массы (ЭДУМ) - «электромагнитные пушки» и др.).

Обеспечить возможность советским ракетно-ядерным средствам в ответном ударе нанести «неприемлемый ущерб» агрессору, тем самым убедив его отказаться от упреждающего (превентивного) удара. (Вопрос о превентивном ударе - это «проклятый» вопрос баланса сил, писал (в 1990 г.) в одной из своих записок академик Ю. А. Трутнев)

Для этого рассматривались самые разнообразные сценарии массированного применения Советским Союзом ракетно-ядерного оружия первым с попыткой максимально действенных обезоруживающих и «обезглавливающих» ударов, выводящих из строя прежде всего стратегические ядерные средства США и их систему управления. Важную роль при этом играло моделирование с использованием ЭВМ.

Видную, если не главную, роль в принятии решения в конечном итоге в пользу формулы «асимметричного ответа» сыграла группа советских ученых во главе с крупным физиком-ядерщиком, вице-президентом Академии наук СССР Евгением Павловичем Велиховым, курировавшим в то время по академической линии в числе прочих вопросов фундаментальные и прикладные исследования в интересах обороны.

Открытой частью этой группы был созданный Велиховым (по одобрению высшего руководства СССР) Комитет советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы - сокращенно КСУ.

Длительное время Велихов работал в Институте атомной энергии (ИАЭ) им. Курчатова - в головном институте всей советской атомной промышленности.

Это была крупная, мощная научно-исследовательская организация, обладавшая учеными и инженерами самых различных специальностей.

Особенностью ИАЭ (в 1992 г. он преобразован в Российский научный центр «Курчатовский институт») было и остается то, что его специалистами не только разрабатываются, но и воплощаются, как говорится, в металл сверхсложные технические системы, среди которых, в частности, реакторы для атомных подводных лодок.

Уже в 36 лет Велихов стал заместителем директора ИАЭ по научной работе. В 33 года он стал членом-корреспондентом АИ СССР, а в 39 лет - действительным членом (академиком) АН СССР, В 1975 г. он стал руководителем советской термоядерной программы.

Широкий диапазон знаний Велихова, его глубокое понимание проблем фундаментальной и прикладной науки, сложнейших систем вооружений способствовали тому, что он оказался одним из лидеров отечественного академического сообщества, кто поставил ребром вопрос о развитии информатики в нашей стране. Он известен как глубоко образованный человек и в гуманитарной сфере - в области истории, экономики, русской и зарубежной литературы.

Е. П. Велихов - это блестящий разносторонний ученый, который добился крупных научных и практических результатов в нескольких областях.

Следует отметить в числе прочих его достижений крупные результаты, полученные под его руководством, в разработке мощных лазеров. Глубокое понимание того, что способна и что не способна делать лазерная техника, другие виды потенциального оружия направленной энергии, оказалось весьма ценным для разработки программы «анти-СОИ».

Хотя Велихов и не занимался как ученый вопросами, связанными с ядерными боеприпасами, он хорошо разбирался в стратегических ядерных вооружениях, в системах ПВО и ПРО. Большую роль сыграл Велихов в развитии информатики в нашей стране.

Уже в концу 1970-х гг. здесь у СССР складывалось значительное отставание от США, Японии и других западных стран в информационно-коммуникационной сфере.

В 1984 году Тайм неожиданно сделала Андропова(уже умершего) героем года вместе с Рейганом

Сказывались ряд стратегических ошибок в развитии электронно-вычислительной техники, сделанных советским руководством еще в 1960-е гг., когда было, в частности, решено копировать американскую вычислительную технику компании «IBM», вместо того чтобы продолжать собственные исследования и разработки, воплотившиеся ранее в такие известные ЭВМ, как «Стрела» и «БЭСМ-6».

Внося предложения по конкретным элементам советской программы «анти-СОИ», Велихов прежде всего заботился о том, чтобы развивалась информационно-аналитическая составляющая советского «асимметричного ответа».

Во многом благодаря этим решениям были заложены основы возрождения отечественных разработок в области суперЭВМ общего назначения, вылившегося, в частности, в создание машин серии СКИФ, включая 60-терафлопную суперЭВМ «СКИФ-МГУ». Основной разработчик машин серии «СКИФ» - Институт программных систем РАН, созданный Велиховым в первой половине 1980-х гг. в рамках программы «асимметричного ответа».

Велихова смог но достоинству оценить занявший после смерти Л.И.Брежнева в 1982 г. пост Генерального секретаря ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов, к которому Евгений Павлович получил прямой доступ. Хорошие отношения у Велихова сложились с министром общего машиностроения О.Д.Баклановым и с главкомом Войск ПВО страны А. И. Колдуновым (в ведении которого находились и вопросы ПРО).

«Правой рукой» в «группе Велихова» был А. А. Кокошин, занимавший в то время пост заместителя директора Института США и Канады АН СССР (ИСКАН). До назначения на этот пост А. А. Кокошин был руководителем отдела военно-политических исследований этого института, став преемником легендарного генерал-лейтенанта М.А.Милыштейна.

Михаил Абрамович в свое время успел побывать в роли и.о. руководителя разведки Западного фронта (под командованием Г. К. Жукова в 1942 г), начальника кафедры разведки Военной академии Генерального штаба ВС СССР. Милыптейн был автором целого ряда интересных трудов по военно-стратегическим и военно-историческим вопросам, сохранивших свою значимость и по сей день.

Одним из «гуру» упомянутого отдела был генерал-полковник Н. А. Ломов, занимавший в свое время пост начальника оперативного управления Генерального штаба ВС СССР - заместителя начальника Генерального штаба ВС СССР.

В ходе Великой Отечественной войны Н.А. Ломов, работая в должности заместителя начальника Оперативного управления ГШ ВС СССР, не раз лично докладывал Верховному главнокомандующему (И. В. Сталину) обстановку на фронтах, непосредственно участвовал в разработке планов крупнейших стратегических операций.

Ему довелось поработать под началом таких выдающихся военачальников, как А. И.Антонов, А. М. Василевский, С. М.Штеменко. Позднее Н. А. Ломов, настоящий русский военный интеллигент, длительное время возглавлял кафедру стратегии Военной академии Генерального штаба ВС СССР.

Мильштейн и Ломов были лично хорошо знакомы со многими высшими военачальниками Советского Союза и имели представление о реальном опыте Красной армии, советских Вооруженных Сил и во время Великой Отечественной войны, и в послевоенные десятилетия - о таком опыте, о котором в то время невозможно было прочитать ни в открытой, ни в закрытой литературе.

В отделе работали многие видные военные и гражданские специалисты, в том числе откомандированные из различных подразделений Генерального штаба ВС СССР.

Среди них выделялись генерал-майор В. В. Ларионов (на деле главный автор известного в свое время труда «Военная стратегия» под редакцией Маршала Советского Союза В.Д.Соколовского), полковники Л. С. Семейко, Р. Г. Тумковский, капитан первого ранга В. И. Бочаров и др. Ярко проявили себя и пришедшие в гуманитарную область «технари» - М. И. Гёрасев и А. А. Коновалов (выходцы из МИФИ и МВТУ соответственно) .

Особое место в этом отделе принадлежало выпускнику МВТУ им. Н. Э. Баумана, к. т. н. А. А. Васильеву, блестящему специалисту по ракетно-космической технике, перешедшему в ИСКАН с высокой должности в «королевской фирме» в Подлипках (сейчас г. Королев Московской области, НПО «Энергия»). А.А.Кокошин, как и А. А. Васильев, окончил факультет приборостроения Бауманского высшего технического училища по кафедре радиоэлектроники, славившегося не только сильной инженерной подготовкой, но и общенаучной - по физике, математике, теории больших систем и др.

Бауманское образование Кокошина включало и спецкурсы, которые вели в МВТУ по кибернетике, по теории построения сложных технических систем академик А. И. Берг и его соратник адмирал В. П. Боголепов, а также участие Кокошина в ряде масштабных проектов бауманского Студенческого научно-технического общества имени Жуковского.

Благодаря привлечению к работе в отделе военно-политических исследований специалистов по военно-стратегическим вопросам, вооружениям и военной технике, офицеров, хорошо разбиравшихся в наземной, морской и авиационной составляющих советских стратегических ядерных сил, физиков, историков-политологов, экономистов, специалистов по международно-правовым вопросам, отдел был способен решать крупные прикладные и теоретические вопросы на стыках различных дисциплин.

В целом отдел военно-политических исследований ИСКАН к началу 1980-х гг. оформился в уникальный междисциплинарный коллектив, каких, к сожалению, очень мало было в нашей стране, в наших научно-исследовательских институтах с высокой степенью сегментированности, специализации.

Став заместителем директора ИСКАН, Кокошин продолжал много заниматься военно-политическими проблемами, курируя непосредственно и отдел военно-политических исследований.

В подчинении Кокошина находилась и специальная лаборатория компьютерного моделирования, возглавлявшаяся известным специалистом по искусственному интеллекту к. ф.-м. н. В. М. Сергеевым, который позднее стал доктором политических наук. Ставки для сотрудников этой лаборатории и самые современные по тому времени компьютеры выделил Е. П. Велихов как вице-президент АН СССР.

Г А. Арбатов, будучи «чистым гуманитарием» (он окончил МГИМО МИД СССР), поддержал инициативу Кокошина, в результате чего возникло совершенно нетипичное для преимущественно политологического академического института подразделение.

Георгий Арбатов, этот человек был протеже Андропова, он был тесно связан с Киссенджером, Рокфеллером

Разработанные лабораторией Сергеева модели обеспечения стратегической стабильности для различных составов группировок сил и средств сторон, с системами противоракетной обороны различной «плотности» и эффективности, передавались для использования в Генеральный штаб ВС РФ и другие «заинтересованные» организации.

Важной стала работа В. М. Сергеева «Подсистемы боевого управления космической противоракетной системы США» , опубликованная в открытом варианте в 1986 г. Позднее многие ее положения появились в работах других отечественных специалистов (в том числе без ссылок на В. М. Сергеева)

Среди подразделений ИСКАН, курировавшихся Кокошиным, был и отдел систем управления, который не только изучал американский опыт корпоративного и государственного управления, но и вел ряд проектов развития систем управления в СССР.

К концу 1980-х гг. появилось несколько работ А.Г.Арбатова (работавшего в ИМЭМО РАН), А. А. Кокошина, А. А. Васильева по теоретическим и прикладным вопросам стратегической стабильности в ядерной сфере, не утративших своей значимости и в наше время.

Особо тесные отношения у директора института Г. А. Арбатова на протяжении многих лет были с Ю.В.Андроповым - с тех пор, когда Андропов стал секретарем ЦК КПСС ответственным за работу с соцстранами, а Аратов входил в группу консультантов отдела ЦК КПСС работе с соцстранами (штатная должность в цековском аппарате) при Андропове.

Сын Ю. В. Андропова Игорь Юрьевич, работавший в Управлении планирования внешнеполитических мероприятий (УПВМ) Ml СССР, по совместительству работал в отделе военно-политических исследований «у Кокошина» старшим научным сотрудником.

Дэвид Рокфеллер с свитой.

Слева направо--Револьд Антонов (от левого, переднего ряда), Джордж Шерри, Дэвид Рокфеллер, и Станислав Борисов; Георгий Арбатов

Рокфеллер имел советников, работавших в советских дип.представительствах.

Арбатов был другом Рокфеллера и Андропова, он связывал их обоих

В 1983 г. Ю.В.Андропов, будучи уже Генеральным секретарем ЦК КПСС, планировал ввести у себя должность помощника по национальной безопасности; И. Ю. Андропов рекомендовал ему на эту должность А. А. Кокошина. В конце 1983 г. предполагалось представление Кокошина генсеку, но оно не ее стоялось

Были выявлены ряд особо уязвимых компонентов потенциальной противоракетной обороны США (прежде всего в космических эшелонах), которые могли бы выводиться из строя не только посредством прямого физического поражения, но и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

К активным мерам данного вида были отнесены различные средства наземного, морского, воздушного и космического базирования, использующие в качестве поражающего воздействия кинетическую энергию (ракеты, снаряды), лазерные и другие виды высокоэнергетических излучений.

Отмечалось, что активные контрмеры особенно эффективны против элементов космических эшелонов противоракетной обороны, которые в течение длительного времени находятся на орбитах с известными параметрами, что значительно упрощает задачу их нейтрализации, подавления и даже полной физической ликвидации.

В качестве активных средств противодействия рассматривались и наземные лазеры большой мощности. Создание таких лазеров существенно проще, чем тех, которые предназначены для космических боевых станций с целью их использования для уничтожения баллистических ракет в полете. В противоборстве «лазер против ракеты» и «лазер против космической платформы» преимущество может быть па стороне последнего варианта. Это объясняется целым рядом факторов.

Во-первых, космические боевые станции являются более крупными объектами для лазерного поражения, чем МБР (БРПЛ), что облегчает задачу наведения на них лазерного луча и их поражения.

Во-вторых, число таких станций было бы значительно меньшим, чем количество МБР (БРПЛ) или их боеголовок, подлежащих уничтожению во время массированного ракетно-ядерного удара.

Это практически снимает проблему сверх быстрого перенацеливания лазерного луча. В-третьих, космические боевые станции находятся в поле зрения наземной лазерной установки в течение длительного времени, что позволяет значительно увеличить время экспозиции (до 10с.), следовательно, снизить требования к ее мощности. Кроме того, для наземных установок гораздо менее существенны присущие космическим системам ограничения по массе, габаритам, энергоемкости, КПД и т. п.

В соответствующем отчете советских ученых делался вывод:

«Краткий обзор возможных мер нейтрализации подавления широкомасштабной ПРО с развернутыми в космосе эшелонами ударного оружия показывает, иго далеко не обязательно ставить задачу полного ее уничтожения. Достаточно ослабить такую ПРО путем воздействия на наиболее уязвимые элементы, пробить в этой так называемой обороне «брешь», чтобы сохранить неприемлемую для агрессора мощь ответного удара».

Параллельно с разработками по «асимметричному ответу» на СОИ в рамках деятельности «группы Велихова» велись исследования по проблемам климатических и медико-биологических последствий ядерной войны, а также по мерам адекватного контроля за отсутствием подземных испытаний ядерного оружия.

Эти исследования проводились практически параллельно с тем, что делалось в тот период американскими и западноевропейскими учеными, которых очень серьезно встревожила воинственная риторика президента Рейгана, общее ухудшение советско-американских отношений после периода разрядки - периода, когда кооперационными усилиями советской и американской сторон удалось добиться серьезного укрепления стратегической стабильности.

Серьезный научный труд по математическому моделированию климатических последствий ядерной войны был подготовлен группой ученых Вычислительного центра АН СССР во главе с В. А. Александровым (куратором этой работы был директор ВЦ АН СССР академик Н. Н. Моисеев). После загадочного исчезновения В. А. Александрова в Италии эту работу продолжил его коллега Г. Л. Стенчиков.

Немаловажные исследовательские работы по климатическим последствиям ядерной войны с натурными экспериментами были осуществлены учеными Института физики земли АН СССР Г. С. Голицыным, А. С. Гинзбургом и др. Что касается медико-биологических последствий ядерной войны, то они анализировались в труде, изданном группой советских ученых во главе с академиком Е. И. Чазовым.

Кстати, сделанные тогда выводы и представленные доказательства наступления «ядерной зимы» актуальны и в наше время. Несомненно, что об этом следует серьезно задуматься тем, кто склонен сегодня рассматривать ядерное оружие как возможное оружие «поля боя».

Авторы концепции «асимметричного ответа» изначально исходили из того, что противостояние двух стратегий в этой важнейшей сфере национальной безопасности СССР и США носит политико-психологический (по терминологии последних лет - виртуальный) характер.

16 января 1984 г. на свет появилась директива № 119 «об ускоренном осуществлении научно-исследовательской программы в рамках СОИ. 27 марта возникла Организация по осуществлению СОИ (SDIO), которую возглавил генерал-лейтенант Джеймс Абрахамсон».

Прошло менее трех месяцев и 10 июня в Тихом океане были проведены разрекламированные испытания по перехвату МБР на высоте 160 км. За ними последовала целая серия подобных испытаний: 6 сентября 1985 гг., 27 июня и 11 сентября 1986 г., которые характеризовались в печати как свидетельство того, что США близки к созданию лазерного оружия.

Блеф со стороны США

Сейчас уже известно, что распропагандированные испытания лазерного оружия в США были неудачными.

В этой связи трудно не согласиться с выводом Совета экономических приоритетов (нью-йоркская консультативная фирма, оценка, данная еще в 1984 году) о том, что СОИ -

«великая небесная кормушка», а возможность использования новых технологий в гражданских целях – «пустой звук, чтобы мобилизовать поддержку этой программы народом».

Профессор Массачусетского технологического института Ф. Лоу (активный участник кампании против «звездных войн») заявил, что считает программу СОИ «технологически безнадежной».

Для объяснения таких позиций следует рассмотреть ход реализации программы и возможности США и других стран Запада создать столь дорогостоящую и технически чрезвычайно сложную систему противоракетной обороны.

Рональд Рейган до конца верил в свою утопию

В 1988 г. Конгресс США опубликовал 900-страничный доклад, главный вывод которого сводился к тому, что «в обозримом будущем» создание СОИ вообще невозможно.

Знала ли это администрация США в 1983 г.? Оказывается, знала.

Позднее заместитель советника по вопросам национальной безопасности при Р. Рейгане Роберт Мак-Фарлейн признался, что это была его идея: «раскрутить на полную катушку создание ПРО под аккомпанемент пропагандистских фанфар», а затем «когда запрещение ПРО станет главной целью советской политики», пойти на это, «но в обмен на существенное сокращение или запрещение тяжелых МБР», по которым СССР далеко опережал США

Роберт Макфарлейн изначально видел в СОИ утопию

Это значит, что со стороны США вся военная истерия представляла собою шантаж, направленный на то, чтобы запугать СССР.

Разрекламированная американской пропагандой программа СОИ в первую очередь была нацелена против СССР в расчете измотать его экономику дополнительными расходами на оборону и тем самым вызвать крах коммунистического режима. США громогласно заявили о предстоящих в ближайшие 10-15 лет астрономических расходах на СОИ на сумму более 2 трлн. долларов и всячески распространяли заявления типа «кто владеет космосом, тот владеет миром». Беспрестанно крутились телевизионные ролики с показом принципов действия нового оружия против стратегических ракет, где космические системы, разумеется, весьма эффектно уничтожали последних. Искусная американская пропаганда создавала впечатление, что СОИ если не сегодня, то завтра обязательно будет создана и тогда Советам будет туго.

Великолепно сфокусированная реклама-«страшилка» сработала, и Кремль начал рассматривать СОИ как величайшую угрозу своей безопасности и вообще стратегической стабильности в мире.

Сегодня многие эксперты склоняются к выводу, что именно блефовая программа СОИ и несколько сот американских «евроракет» привели к началу так называемой «перестройки» в Советском Союз, в процессе которой он и распался. Так или не так, но «процесс пошел» именно тогда.

Почему программа СОИ была многократным блефом?

Даже реализация СОИ в ее самых смелых фантазиях не дала бы США никакого преимущества в силу того обстоятельства, что СССР мог пойти на массированное наращивание парка своих тяжелых МБР как наиболее мощного и действенного, но вместе с тем дешевого ответа.

По оценке специалистов, РВСН потребляет всего 10% расходов на оборону и в то же время обеспечивает 80% всей ударной мощи советской стратегической “триады”.

Увеличение в три-четыре раза потенциала МБР не нанесло бы экономике СССР такого ущерба, чем полномасштабное развертывание СОИ для Америки и вынудило бы США отказаться от этой затеи как абсолютно проигрышной и бесперспективной. И «перестройка» началась бы в США?

Шутка. Надо признать, что Соединенные Штаты весьма умело провели этот блеф в жизнь и вынудили угрозами выйти за рамки Договора по ПРО от 1972 года и дополнительного Протокола по нему от 1974 года масштабные стратегические уступки от руководства СССР, воспринявшего СОИ как кролик удава.

Именно достижение совершенно неадекватной озабоченности советского руководства, особенно “перестроечного” горбачевского, было целью политического и военного руководства США. Ничего другого от СОИ, по большому счету, и не требовалось.

Американская администрация, раз за разом угрожая “звездными войнами”, вырывала уступки, которые, в конце концов, и привели к утрате Советским Союзом статуса сверхдержавы, а затем и к банальному распаду

Так что США добились своими провокациями?

1. Втянули СССР в новую, дорогостоящую гонку вооружений

2. Нагнали страху на весь соц.лагерь своим блефом

3. Добились пересмотра договора по ПРО 1972 года в пользу снятия ограничения с распространения вооружений

4. Увеличение прибылей американского, частного ВПК на 10% или на 60 млрд долларов

СССР попал в очередной капкан и опять благодаря нашим предателям--Андропову, Громыко и Устинову, которые знали что СОИ блеф, но втянулись в эту гонку вооружений

Противоспутниковя ракета "ASAT"

Противоспутниковя ракета "ASAT"

Комментарии

Потом коммунисты серией сверх масштабных учений "Запад" напугали запад и вынудили что то энергично делать для своей защиты - запад ответил "СОИ" и прочей - и коммунисты проиграли. НО кто им виноват?

Не махал бы коммунизм ядерной дубиной на весь мир - им бы позволили жить и толочь своих бесправных плебеев.

Это как на Российскую Федерацию не обращали внимания почти 20 лет, пока она не развязала захватническую войну в Европа, напав на Украину.

Никто не махал ядерной дубиной--РСД не могли достат до США, а европу никто бомбить б не стал, СССР только подставился бы под удар. .СОИ это вообще блеф--чтобы еще больше спровоцировать СССР на гонку вооружений

Т.е США провоцировали СССР на развитие опасных вооружений. СОИ это не ответ--это блеф с целью сповоцировать СССР на больший виток гонки вооружений

И опять на вас кто-то напал...да кому вы убогие хохлы нужны?

Вы осознаете что вы глубоко больны на голову?

Андропов никогда не был маразматиком, все кто встречались с ним, включая иностранцев говорили что он был всегда адекватен и рассудителен

даже антикоммунисты не описывают совок как вы его только что унизили.

Не говоря уже про то. что ваша концепция мира абсолютно антимарксиская.

При том что внутреннюю политику Андропов контролирвал хуже, его приоритетом была именно внешняя политика. И в итоге все что он делал оборачивалось против СССР

Даже эти РСД Пионер он использовал против СССР, зачем-то разместив в европе, что дало повод американцам разместит там "Першинги"

А "маразматик" Брежнев так никогда не делал, ракет в европе не размешал, потому что понимал что это против интересов СССР

А размещение ракет - это как с серий мега учений "Запад" ... что все таки напугали запад и запад начал ответные действия - силушку немерянную СССР почуял на пике своего развития и силы и решил мускулами поиграть. Как сейчас РФ что в конце сытого пятнадцатилетия напала на Украину с дурной силы.

Жил бы Совок миром а не войной - и ему позволили существовать далее. А так Запад вынужден был начать что то делать для свой защиты от страны агрессивных тоталитариев.