1 мая Виктору Астафьеву исполнилось бы 90 лет. Он был большим писателем. А еще деревенским мальчишкой и солдатом Второй Мировой войны. Он был с 43 года на фронтах, а после служил во Внутренних войсках на Западной Украине. Все это важно: жизнь начинают подлинно ценить тогда, когда понимают, чего она стоит. Астафьева часто можно было видеть в ЦДЛ, в других местах Москвы, но Астафьев не был москвичом: он житель сибирского села Овсянка. Он родился в год, когда умер Ленин. Это тоже важно, это реперная точка истории.

Я помню его лицо. И всегда он казался мне человеком закрытым, глубоко погруженным в себя. Густые седые брови напоминали иконный образ святого Николая. Но это только ассоциации: Астафьев был человеком очень личного подхода ко всему, склонным, как и большая часть русских людей, к экзальтации, но вместе с тем человеком, вылепленным самой жизнью. И он жил, создавая книги. Важно, что среди многих авторов-деревенщиков он один оказался крестьянином. Астафьев писал про себя, про тех, кто был с ним, про ту ценность, которую столетиями крепила русская семья, пока смерч революции не подкосил фундамент этого устоявшегося (на века, казалось) мира.

Есть особая составляющая в русской (и советской, конечно) литературе, ее очень тонкая и, пожалуй, очень интимная часть — деревенская проза. Она возникла как бы поперек эпохи, вспять ее, как продолжение откровенно политического, но тем не менее глубоко национального спора, берущего свое начало в славянофильстве Аксакова и Киреевского. Так развивался поиск идентичности, особого, отличного от Европы мировосприятия.

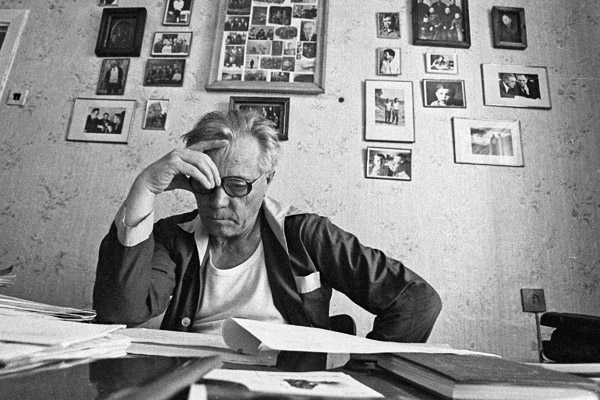

Виктор Астафьев на балконе своей квартиры в Красноярске, июль 1988 года

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

В 70-е годы в СССР отношение к деревне было не самым доброжелательным. Союз созидал себя как технологическую державу умных людей с высшим образованием. Это была жесткая тенденция, связанная с культом института, книг, военных технологий на службе освобожденному в далеком будущем человечеству, футуристических городов и космических поселений. А к тому, что шло от земли, относились в лучшем случае снисходительно, в худшем — высокомерно.

Русская деревня лежала на обочине генеральной линии. Она угасала, становилась пустынной, малолюдной, почти незнаемой выходцами из нее же. Но она продолжала существовать и имела свой литературный голос.

Деревенская проза как таковая стартовала «Очерками колхозной жизни» Валентина Овечкина, опубликованными еще в 1953 году. Собственно в это литературное явление попали писатели разные и с разными даже устремлениями: Ф. Абрамов, В. Белов, А. Солженицын, В. Распутин, В. Шукшин, С. Залыгин, В. Крупин. Для всех них деревня была неким важным центром общинного миропонимания, русскости, рассуждения о которой в СССР были не в почете. В том мире деревни подменили колхозами, а пролетарская солидарность ценилась выше сельского мира.

Писатель Владимир Крупин в недавнем интервью говорит: «Когда я встречал искажение в описании какого-то явления, то мне необходимо было написать правду, как это было на самом деле. Я был свидетелем, дававшим показания о жизни. О гибели деревни, о разрушении старинных устоев». В общем виде это и есть описание метода «деревенской прозы».

Село Овсянка в Красноярском крае, лето 1988 года

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Но был в этой литературе особый неспешный стиль, рассказывание, такое естественное для человека русского языка, решившего открыть душу. Канва романов и новелл Виктора Астафьева сплетена из его личного, эти буквы кричат о ранах, утратах и тихих радостях человека на земле.

Поиск идентичности и поиск Бога для Астафьева были одним и тем же. Он даже цитирует старообрядческие стихиры, называя свой последний роман «Прокляты и убиты». Герой его новеллы «Царь-рыба» Игнатьич просит огромного осетра, с которым он запутался в одной сети: «Господи! Да разведи ты нас! Отпусти эту тварь на волю! Не по руке она мне!» К кому этот клич? К самому небу. Так и было с ним — потому что глаза рыбы, как и глаза Бога, всегда открыты.

В прозе Астафьева каждый поворот, даже в самых фантастических эпизодах, носит реалистичный характер. Деревенская проза вообще — это очень выпуклое пространство. Текст осязаем, и, буквально ощупывая ткань повествования, можно пораниться об острые углы реальности. Эту спорную территорию столкновения идентичностей Валентин Распутин помещает на остров Матеру, а Виктор Астафьев пишет «Печальный детектив», в котором расследуется не преступление, а судьба бывшего оперативника, который не знает, как ответить на житейский вопрос: отчего русские люди готовы пожалеть мерзавца и садиста и при этом не замечать, как рядом, в соседней квартире, умирает беспомощный инвалид войны?

Тут есть что-то от проклятых вопросов совсем не деревенской литературы. Так может быть, эти вопросы и должны задавать себе те, кто еще читает русскую литературу, те, кто еще не погрузился с головой в виртуальное пространство, где нет ни нравственных, ни житейских вопросов, а только кишат клочки цитат? Но на то это пространство и виртуально, что нет в нем опоры. И если мы хотим, чтобы было на что опереться—то можно на страницах книг Астафьева обнаружить что-то из неприкосновенного запаса русского духовного мира.

Комментарии

-"Царь-Рыба",

-"Последний поклон"

-"Печальный детектив"

-"Прокляты и убиты"-

-и ещё несколько повестей, названия которых я, по давности, не помню.

-Классический слог, безукоризненный язык,сложная, но понятная фабула,- это,- В.П.Астафьев...

Еще можно добавить поразительную искренность этого большого писателя России,

четкое ощущение, что тексты его пропущены через глубины души,

настоящая любовь Виктора Астафьева к своей земле и людям, так отличимая от поцреотизма актуального, постылого.

Мой любимый и высоко ценимый писатель, перечисленные книги чудесны!

Можно еще добавить ИЗ ТИХОГО СВЕТА (Попытка исповеди)

-Трагедия "маленького человека"...

Следует отметить, что по жизни он не был "соглашателем" ни в общении с власть имущими, ни дома.

Как он говорил в Красноярске - ему было хорошо с теми, с кем можно было выпить и поговорить...

Настоящий русский человек.

- Кандидатами в народные депутаты выдвинуты писатели ^ Виктор Астафьев, Василь Быков, Юрий Воронов, Олесь Гончар, Сергей Залыгин и др. Создается комитет «Писатели в поддержку перестройки» («Апрель»).

И что имеем?

По результатам подписки на 1990 год «Дружба народов» теряет более 30% подписчиков, «Октябрь» – 12%, «Нева» – 6%, «Знамя» незначительно прибавляет (2%). «Новый мир» приумножает количество подписчиков на 70%, «Наш современник» – на 97%, «Звезда» – на 89%.

Кто "побеждает"?

Либерально-демократические («Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Звезда», «Нева», «Литературная газета», «Волга», «Урал», а также «Московские новости», «Огонек») или национал-патриотические («Наш современник», «Москва», «Литературная Россия», «Московский литератор»)?

И где Астафьев, который награждён Горбачёвым...

(1995 год).

- Советская литература закончилась, антисоветская исчерпала свой пафос, а-советская литература оказалась в самом сложном положении. Особенно те литераторы, кто этнически является, скажем, абхазцем (Искандер), корейцем (Ким), киргизом (Айтматов), но, не отождествляя себя с «советским» миром, воспитывался и стал писателем внутри русской культуры.

-Горбачёва там нет...

-Раз пишет по-русски, и для русскоязычных читателей,- значит,- русский писатель!А по происхождению,- хоть - эфиоп!

-Говорят,- был один такой...

-Не разобрался...Кто б ещё так разбирался!

Робинзон после длительного уединения на необитаемом острове начал сам с собой разговаривать (и спорить) :-)

Тоже выход из положения :-)

Для меня русскоязычный писатель ничем ни хуже (и не лучше) русского по национальности.

Всё зависит от его мироощущении и отношения к России и её гражданам.

Можно "поливать грязью" и считать себя патриотом, но лично я этого не понимаю.

А можно описывать "больные места" сочувственно, лучше подсказывать как их устранить - тогда мне эта критика только на пользу. Может и со мной что-то не так - со стороны виднее.

Другое дело в том как влияет на общество этот "художник слова".

Слишком много у нас было идеологов и "борцов с идеологией". Это не только во времена Союза и не только у нас.

"Путешествие из Петербурга в Москву" пора бы снова совершить, а у нас только до Петушков добирались :-)

У меня тоже Горби отсутствует, я его просто "на дух" не перевариваю :-)

было бы смешно, если бы не было грустно.

То есть не "мало волновали чужие литературные мнения и вкусы", а (будет точнее) я очень "жестко" не не принимал "чужевредные" для меня мнения :-)

Правда есть всё-таки какие-то общепринятые формы.

Одна из них - "русская огранка" :-)

http://need4gift.ru/auxpage_rus_ogranka_mif_ili_realnost

- У наших отечественных огранщиков было два преимущества перед израильскими или бельгийскими мастерами. Во-первых, оплата их труда зависела не столько от массы бриллианта, сколько от точности исполнения технических условий, т.е. качества огранки и полировки. Поэтому у них не было такого горячего желания пожертвовать качеством огранки для «вытягивания» массы. Во-вторых, они могли выбирать лучшее алмазное сырье, добываемое в Якутии и, как правило, выбирали крупные чистые кристаллы. Поэтому камни русской огранки сочетали в себе качество алмазного сырья и качество огранки.

Огранщикам бриллиантов в СССР повезло и в том смысле, что ограночную индустрию «засекретили», т.е. как бы перевели в разряд экспортно-ориентированных производств.

Как правило, соревнования проводятся в заочной форме. Участники гранят камни по заданным диаграммам — без ограничения времени — и отправляют в оргкомитет, где камни оцениваются опытными судьями по определенным критериям. К таким критериям относятся чистота полировки, плоскость и точность схождения граней, острота ребер камня, отсутствие сколов и дополнительных граней, симметрия, соответствие заданным размерам и т. д.

За дефекты и отклонения начисляются штрафные баллы, которые уменьшают оценку — максимально 100 баллов для каждого камня.

Таким образом, спортивная огранка (прежде всего Russian Cut) — это стремление к совершенству в рамках установленных правил, в отличие от коммерческой огранки, где во главу угла ставится масса полученного ограненного камня, а его красота и гармоничность часто от этого страдают.

http://uvelir.info/articles/44206/

В некотором роде, противопоставлением официозной пропагандистской литературе и всего того, чем зомбировали нас "совков". Всегдашняя ирония к властью распоряжающимся - это находило отклик у людей активных, совестливых.

Реальная правда жизни.

По таким фильмы не снимают...

Зато, тот кто прочёл равнодушным не останется.