Имам Гази - Мухаммад .

Краткий биографический очерк Гази-Мухаммада – первого имама Дагестана и Чечни, его роль в национально-освободительной борьбе кавказских горцев против российской колонизаторской политики. Для любителей отечественной истории.

Посвящается горцам, погибшим в Кавказской войне против Российской империи

ВВЕДЕНИЕ

.jpg) «В годину народных испытаний, как свидетельствует история, всегда являются люди, которые умеют понять настроение, разобраться в обстоятельствах, уловить общее желание всей массы, придумать какой-нибудь выход и встать во главе движения.

«В годину народных испытаний, как свидетельствует история, всегда являются люди, которые умеют понять настроение, разобраться в обстоятельствах, уловить общее желание всей массы, придумать какой-нибудь выход и встать во главе движения.

Такой человек появился и в Дагестане с новым учением мюридизма. Это и был тот выход, которого инстинктивно искал каждый. Мюридизм объединил враждующие племена и не враждующие. Он вдохнул в них нравственную силу и благословил на борьбу с неверными во имя Аллаха, во имя пророка – во имя народности и религии!.. Новый учитель был Кази-Мулла».

Эти возвышенные слова о первом имаме Дагестана принадлежат российскому автору П.Алферьеву, сказанные им через 70 лет после гибели предводителя горцев. Необычно. Ведь в официальных имперских приказах, донесениях, рапортах, в российских исторических хрониках Кази-Мулла представлялся с самыми различными приставками, типа «изувер», «злоумышленник», «злодей», «мошенник» и пр.

Однако, несмотря на такие нелестные эпитеты противника, в народной памяти и официальной истории он остался как «Кази-Мулла» («Святой мулла»). И было за что его так называть, поскольку вся короткая жизнь этого горца, сотканная из постов, молитв, боевых походов, посвященная служению Всевышнему, была смерчем побед и поражений и завершилась славной смертью.

Имамом Гази-Мухаммад прожил недолго, но его короткая жизнь была яркой и стремительной, как метеор, заставившей врагов «содрогнуться и поникнуть».

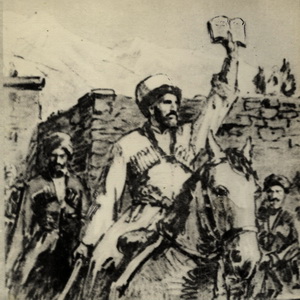

«Он призвал людей: считать обязательными для себя решения шариата и действовать согласно им, а также отвергнуть обычное право и полностью оставить его. Он загремел как гром, сверкнул как молния…»

Нападение на столицу аварских ханов Хунзах, осада российских крепостей «Бурная» и «Внезапная», блокада Дербента, взятие и разорение Кизляра, сражение под Владикавказом, осада Назрани! Сколько их было внезапных налетов и чувствительных ударов царским войскам!

«Враги увидели, – отмечал летописец Хайдарбек из Геничутля, - что исламское государство стало увеличиваться изо дня в день и усиливаться благодаря мухаджирам и борцам за веру, прибывавшим целыми группами».

Дагестан и Чечня того времени были подобны сухим дровам, которые с нетерпением ожидали искру, и эта искра была высечена клинком сабли имама Гази-Мухаммада в его священной войне, имя которой - ГАЗАВАТ.

«НАДОБНО БЫЛО УМЕРТВИТЬ В КОЛЫБЕЛИ…»

Согласно преданию Гази-Мухаммад (искаж. рус. Гази-Магомед, Кази-Магома, Кази Мулла. – Д.Х.М.) происходил из влиятельного гидатлинского рода узденей (свободных общинников) в Дагестане. Его прадед Ибрагим Хаджияв жил в селе Урада. Дед Исмаил, оставивший после себя добрую память, во второй половине XVIII века будучи молодым человеком переехал учиться в село Гимры (Гену) Койсубулинского общества (ныне Унцукульский район в Дагестане). Здесь он женился и обосновался. После смерти жены Ханики, он по приглашению жителей работал священнослужителем (будуном) в селе Каранай. Своего сына Мухаммада Исмаил женил на гимринской девушке из местного известного рода Мадайилал, звали ее Багисултан (Багистан). Она родила двух дочерей – Аминат и Патимат, а примерно в 1794 (1795) году на свет появился Гази-Мухаммад бен Мухаммад бен Исмаил ал-Гену ал-Авари ад-Дагистани. Так звучало его имя на мусульманский лад.

Однажды, рассердившись на отца, Гази-Мухаммад воскликнул: «До какой поры ты будешь продолжать такое поведение? Неужели ты так и не опомнишься? Не стыдно ли тебе так плохо вести себя, будучи ученым человеком? Ты сгубил своего отца, у которого разорвалось сердце от твоего образа жизни. Теперь ты погубишь и меня. Произнеси тавбу (раскаяние) и брось пить!» Отец вскипел: «Ты будешь меня учить уму разуму, какой мудрец». Гази-Мухаммад обиделся на него: «Клянусь Аллахом, после этого я не покажусь тебе на глаза и не останусь здесь. Живи, как хочешь». С этими словами он оставил дома молодую жену, родителей и ушел за пределы села продолжать свое обучение у известных алимов.

Прошло немного времени, и сын получил известие о смерти отца. Вернувшись домой, Гази-Мухаммад в течение недели читал Коран на могиле отца, просил Всевышнего простить грехи его родителя, затем дал развод своей жене. После долгих раздумий он решил бросить свою учебу и заняться изготовлением ружейных прикладов, ремеслом, которому в свое время обучил его отец.

Узнав о намерениях сына, мать возразила ему: «Сын мой Гази-Мухаммад! Что это ты делаешь? Бросив свое учение, принимаешься за никчемное ремесло, засев дома. Не стыдно ли тебе? Если же ты думаешь, что можно делать и то и другое, то знай, что в одной руке нельзя удержать два плода. Брось ты это, сын мой! Иди в муталимы, продолжай учение, ничто не сравнится с учением, как в мирской, так и в загробной жизни».

Слова матери глубоко засели в сердце Гази-Мухаммада и он продолжил свое обучение; будучи настойчивым, посещал лучших ученых, исходил многие сёла в поисках новых знаний.

В ПОИСКАХ ЗНАНИЙ

Из него получился хороший ученый, хотя сам он скрывал свои знания от других, в том числе и от своих земляков гимринцев. Прослышав об известном алиме, как бы далеко он ни находился, Гази-Мухаммад направлялся к нему, чтобы поучиться у него и испытать учителя. Однажды в Гимры по делам прибыл известный ученый Саид Араканский, у которого в свое время обучался и Гази-Мухаммад. Ученый спросил у одного из своих гимринских кунаков: «Знаешь ли ты муталима из вашего аула по имени Гази?» – «Есть такой, – ответил тот, – который бывает и там и здесь, бродит по сёлам ». Тогда Саид сказал ему: «Да, оказывается, ты его не знал, я тебя спрашиваю о нем не потому, что я его сам не знаю, я хотел разузнать, известна ли вам его ученость, успехи и хорошие качества. Выясняется, что не известна. Это ведь не простой человек. В нашем обществе не найти еще одного такого ученого, как он. Приходил он раз ко мне, с тем, чтобы учиться у меня, а на деле сам поучил меня и ушел. Совсем особых свойств человек он. Вы тоже узнаете его после…»

Саид Араканский был ученым большой эрудиции, знал арабский, турецкий и персидский языки. Среди его учеников были такие известные люди, как будущие имамы: Гази-Мухаммад, Гамзат Бек и Шамиль, будущий шейх Мухаммад Ярагский, Саид из Игали, Мухаммад Тахир ал-Карахи, Даидбек из Голотля, Загалав из Хварши, Ташев Хаджи из Эндирея, Нурмухаммад Кади из Хунзаха, Юсуф из Аксая, Мирза Али из Ахты, Абдурахман из Казанища и многие другие. Саид преподавал им арабский язык, логику, философию, мусульманское право и другие науки.

Саид Араканский был ученым большой эрудиции, знал арабский, турецкий и персидский языки. Среди его учеников были такие известные люди, как будущие имамы: Гази-Мухаммад, Гамзат Бек и Шамиль, будущий шейх Мухаммад Ярагский, Саид из Игали, Мухаммад Тахир ал-Карахи, Даидбек из Голотля, Загалав из Хварши, Ташев Хаджи из Эндирея, Нурмухаммад Кади из Хунзаха, Юсуф из Аксая, Мирза Али из Ахты, Абдурахман из Казанища и многие другие. Саид преподавал им арабский язык, логику, философию, мусульманское право и другие науки.

Особые взаимоотношения были у Саида с его учеником Гази-Мухаммадом. Их споры заканчивались поздно ночью, итак продолжалось довольно часто, пока другие муталимы, не дождавшись своей очереди подискутировать с ученым, не выказали своего возмущения.

Знаменитый ученый увидел в Гази-Мухаммаде способнейшего ученика. Но ученик был не согласен с учителем в ряде вопросов, а уже позднее, когда был избран имамом, стал противником своего преподавателя. Саид Араканский был не только теологом, но и государственным деятелем, принимавшим участие в совещаниях представителей местной знати, был дружен с аварскими, гази-кумухскими, тарковскими, дженгутаевскими ханами и шамхалами, принимал участие в их политических советах. Он порицал воинственные действия имама Гази-Мухаммада и рассматривал их как «несовместимые с исламом и шариатом и враждебные идеям и делам пророка».

Что побудило известного алима так рьяно выступать против имама и других «шариатистов»? Не страсть ли к деньгам и сытой, спокойной жизни под тенью двуглавого орла?

13 января 1830 года имам с отрядом вторгся в Аракани, где арестовал жителей, не согласившихся принять шариат. Саид бежал. «В его доме было тогда разлито содержимое винных кувшинов, имевшихся в Аракани», - отмечал летописец ал-Карахи.

Продолжая постигать знания, Гази-Мухаммад побывал в селе Чиркей, где его просили остаться преподавать. Далее будущий имам преподавал в ногайских и черкесских землях, в Кизляре. Не догадывались в то время кизлярцы, что через несколько лет этот незнакомый юноша в роли имама со своим могучим отрядом совершит опустошительное нападение на их город.

Через три года после женитьбы у Гази-Мухаммада, которому тогда было около тридцати лет, родилась дочь Салихат. Позже будущий имам Шамиль скажет про нее: «Хотя она и несовершеннолетняя, она умнее взрослого человека». Впоследствии Салихат вышла замуж за Тагира из Унцукуля, но рано умерла. Муж ее сражался против русских вместе со всеми тремя имамами, при обороне укрепления Ахульго в 1839 году, был советником имама Шамиля и героически погиб в 1840 году в Гимринском ущелье.

Недолго была замужем и жена Гази-Мухаммада. Патимат было всего 27 лет, когда погиб ее муж. Жила она долго и, по свидетельствам современников, была очень религиозной и образованной женщиной.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШАРИАТА

«Примерно в 1240 г. (1824/1825), - пишет дагестанский летописец Хайдарбек, - Всевышний послал на землю Дагестана ученого-новатора, большого труженика, святого угодника эпохи ослабления веры, выдающегося храбреца, играющего роль сабли, обнаженной против людей заблудших и тиранов, героя-очистителя мусульманской религии от всякой накипи, нового главу ислама – имама Гази-Мухаммада Гимринского».

В жизни Дагестана, как впрочем и на всем Кавказе, адаты всегда играли заметную роль. По адатам судили, выдавали замуж, осуществляли кровную месть. Достаточно сильны были и религиозные устои, тесно переплетавшиеся с адатами в жизни горцев.

Познавая ислам, Гази-Мухаммад все более и более убеждался в превосходстве шариата для горского населения, и поэтому его намерения ввести шариат с каждым днем росли и крепли. Дело это было непростым, и Гази-Мухаммад решил начать его со своей семьи и ближайших родственников. «Если мы не введем шариата, нет разницы между нами и кафирами».

Как-то, проходя со своим племянником мимо кладбища, Гази-Мухаммад сказал: «Видишь ли ты эти могилы? Среди людей, которые покоятся внутри этих могил, нет ни одного, который бы при жизни не обещал впоследствии сделаться хорошим, и который не откладывал бы на «потом» исправление своего поведения. Ангел смерти, по наступлению срока жизни, ни одному из них не дал времени на исправление. Смотри же ты! Малое, содеянное теперь же, много лучше большого, что оставлено на «после». Не откладывай исправления своей жизни на потом. Иначе горестно будет тебе впоследствии…»

Как-то, проходя со своим племянником мимо кладбища, Гази-Мухаммад сказал: «Видишь ли ты эти могилы? Среди людей, которые покоятся внутри этих могил, нет ни одного, который бы при жизни не обещал впоследствии сделаться хорошим, и который не откладывал бы на «потом» исправление своего поведения. Ангел смерти, по наступлению срока жизни, ни одному из них не дал времени на исправление. Смотри же ты! Малое, содеянное теперь же, много лучше большого, что оставлено на «после». Не откладывай исправления своей жизни на потом. Иначе горестно будет тебе впоследствии…»

Много размышляя о дальнейших действиях, Гази-Мухаммад составил книгу, включающую в себя доводы о необходимости установления повсеместно шариата на основе Корана и хадисов, и назвал ее «Аятул Бугира ли Русамой Кумасра» («Стихи радости [истины] для судей села Гимры»). Позже книга попала к Саиду Араканскому, который внимательно ее прочитал и дал ей свое название – «Илам би Иртидади эль Хуккам» («Оповещение об отступничестве судей от религии»).

Другой ученый дал книге другое название «Бахр эль Бурханил артидади уруфан Дагестан» («Блестящие доказательства отступничества от веры религии судей Дагестана»).

Разъезжая по селам , Гази-Мухаммад распространял шариат, читал проповеди на пятничных молитвах, дискутировал с учеными; словом, поступками старался внушить окружающим явное превосходство религиозных законов и требовал искоренения всех вредных обычаев. Многие села приглашали молодого проповедника к себе, были и противники.

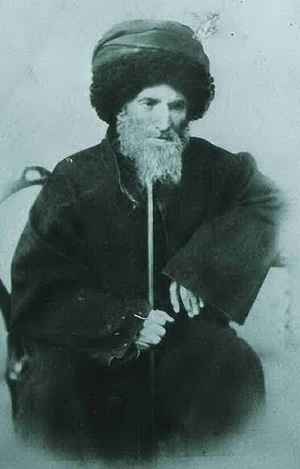

«Гази-Мухаммад славился ученостью, – говорил о нем современник, – он знал наизусть 400 изречений (хадисов) пророка… Он побеждал всех других ученых горцев, доказывая справедливость своих действий на основании хадисов. Народ смотрел на Кази Муллу, как на человека «украшенного всеми редкими качествами, храброго, просвещенного и благочестивого руководителя, избранника Божьего». Хотя он был простой гимринский уздень, но «человек глубоко ученый, украшенный небесной милостью и пользовавшийся общим уважением и доверием дагестанского народа… Красноречие и сила слова Кази Муллы поражали слушателей».

Имам вел скромный, если не аскетический образ жизни. Узнав о прибытии Гази-Мухаммада в село Чиркей, многие местные жители обсуждали новость. О гимринце говорили, что он вводит шариат, наказывает даже важных людей за их недостойные поступки, что он хороший ученый. Всем хотелось его увидеть, представляли его редким красавцем, крупного телосложения. Когда гость со своими единомышленниками прибыл в село , женщины стали спрашивать друг друга:

«Какой же из них Гази-Мухаммад?» – «Наверное, вот тот», – указывали они, увидев человека более менее рослого и в хорошей одежде.

«Эй, женщины, вон Гази-Мухаммад», – сказал им один житель, и все обратили внимание на горца в короткой потрепанной черкеске из желтого сукна, невзрачной папахе, поверх которой была повязана пятнистая чалма, а оружие висело на сыромятном ремне. «Так это про него шла такая молва, - воскликнули женщины, – и его-то боялись люди. Бесцветный, как наш сельский пастух!»

К 1830 году, имея во многих сёлах своих приверженцев, подчинив своему учению значительную часть аварцев, гумбетовцев, салатавцев, кумыков, поддерживаемый духовенством в Койсубулинском обществе и заручившись преданностью чиркеевцев, Гази-Мухаммад создал отряд. В него вошли около 400 последователей. С помощью него Гази Мухаммад имел возможность претворять свои цели в жизнь, при необходимости с помощью вооруженной силы. Однако был один человек, который своим влиянием мог существенно помешать деятельности нового проповедника. Это был Саид Араканский.

Зная, что бывший учитель осуждает его действия, Гази-Мухаммад решил «навестить» его. Отправив предварительно письмо Саиду с требованием ввести в селе шариат, Гази-Мухаммад пригрозил, что в случае отказа сделает это сам силой. Кадий не мог предположить, что его бывший ученик может посягнуть на его дом и поэтому не предпринял никаких мер предосторожностей, а сам в это время находился в гостях у Аслан Хана Гази-Кумухского.

Тем не менее, Гази-Мухаммад решительно взялся за дело. Никогда араканцы не видели стольких вооруженных людей с повязанными белыми чалмами, со знаменами; они, распевая молитвы, показались на дороге, ведущей в их село . Жители выслали навстречу Кази-Мулле 30 почетных лиц, которые тут же были объявлены аманатами. Вступив в село , он потребовал у араканцев присягнуть на шариат, что было исполнено. Все вино, приготовленное для продажи жителями села , Гази-Мухаммад велел вылить на улицы. Конфисковав книги ученого, имам сделал следующее распоряжение:

«А теперь все вино, найденное в доме Саида, вылейте в его кабинет. Учитель мой никогда не мог насытиться им, пусть же дом насытится его запахом».

Когда выносили библиотеку Саида Араканского, среди его книг и бумаг горцы обратили внимание на лист бумаги со стихами самого владельца, адресованными к Гази-Мухаммаду:

Воистину я воспитал щенка в течение моей жизни,

Сделавшись собакой, он укусил меня за ногу.

Воистину я обучил некоего выпускать стрелу,

Сделавшись мастером, он выстрелил в меня.

После Саида Араканского взор Кази-Муллы был устремлен к другому авторитетному духовному лицу, который к тому же был и правителем. Мухаммад Кади Акушинский имел большой авторитет в даргинском обществе, в письме к нему имам высказал пожелание приехать в Акушу для распространения шариата. Акушинский правитель ответил ему, что он и его люди придерживаются шариата, а насчет прибытия к нему имама просил повременить.

Слава о Гази-Мухаммаде и его проповедях докатилась и в низменные районы, подвластные шамхалу Тарковскому, куда не раз обращал свой взор будущий имам. И как это не покажется странным, инициатором прихода сюда Гази-Мухаммада был сам генерал-лейтенант, Мехти шамхал Тарковский.

В «ГОСТЯХ» У ШАМХАЛА ТАРКОВСКОГО

Привилегированные сословия всегда играли заметную роль в исторических процессах Дагестана: ханы аварские, казикумухские, мехтулинские, кюринские, дербентские, уцмии каракайтагские, беки табасаранские и другие. Среди всех перечисленных особо выделялся «дом Тарковских», на протяжении нескольких веков являвшийся опорным столбом российской политики в Дагестане.

В 1638 году шамхал Сурхай Хан под именем Владетеля Кумыкского и Тарковского, получил грамоту на принятие его в подданство России. Эта грамота была подтверждена через 5 лет царем Михаилом Федоровичем. И хотя после этого случилось неповиновение отдельных представителей шамхальского рода, тем не менее, царская Россия приобрела в лице Тарковских верного проводника своих политических интересов.

В 1794 году управление шамхальством возлагается на Мехти-бека. В грамоте, полученной от императора Павла I, он утверждался шамхалом с саном тайного советника и жалованьем 6 тыс. руб. в год. В грамоте, в частности, говорилось: «...Яко же мы сим жалуем и утверждаем, повелевая всем верноподданным нашим обитателям Дагестана, чиноначальникам, беям, старшинам и всему народу признавать его, Мехти-бея, под верховным нашим покровительством и державою своим законным Тарковским, Бойнацким и всего Дагестана владетелем и шамхалом, оказуя ему всякое во сем достоинстве благоугодное нам и верности императорскому престолу нашему свойственное подданническое послушание и покорность».

В 1794 году управление шамхальством возлагается на Мехти-бека. В грамоте, полученной от императора Павла I, он утверждался шамхалом с саном тайного советника и жалованьем 6 тыс. руб. в год. В грамоте, в частности, говорилось: «...Яко же мы сим жалуем и утверждаем, повелевая всем верноподданным нашим обитателям Дагестана, чиноначальникам, беям, старшинам и всему народу признавать его, Мехти-бея, под верховным нашим покровительством и державою своим законным Тарковским, Бойнацким и всего Дагестана владетелем и шамхалом, оказуя ему всякое во сем достоинстве благоугодное нам и верности императорскому престолу нашему свойственное подданническое послушание и покорность».

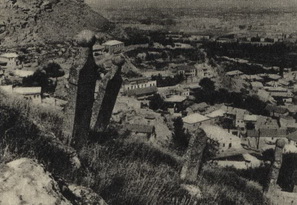

18 июня 1800 года в селе Тарки, столице шамхалов, в присутствии российского посланника майора А.Ахвердова и многих почетных людей Мехти-бек официально стал Мехти шамхалом, торжественно присягнул на Коране быть верным и усердным царскому престолу, обещав сохранить «верноподданническую верность».

19 июля 1800 года Мехти шамхал принимает повторную присягу в связи с присвоением ему чина генерал-лейтенанта, о чем был послан рапорт в Коллегию иностранных дел от главнокомандующего на Кавказе генерал-лейтенанта К.Ф. Кнорринга.

23 августа 1806 года в управление Мехти шамхалу передается Дербентское ханство, а 10 сентября 1806 года император Александр I высочайшей грамотой утверждает Мехти шамхала еще и ханом Дербентским. В связи с новым титулом Мехти шамхал награждается, «во уравнение с прочими ханами», знаменем с государственным российским гербом, саблей, украшенной драгоценными камнями, и золотой медалью с бриллиантами и подписью: «За усердие и верность». Кроме того, Мехти шамхал, сверх жалованья, отпускавшегося ему от казны на содержание войска, мог пользоваться всеми доходами дербентского владения (Улусский магал), за исключением г.Дербента, который был занят русскими войсками и доходы которого вносились в казну.

Насколько Мехти шамхал был предан русскому правительству, можно судить по такому факту.

Когда генерал А.Ермолов направился в 1818 года с войсками в Дагестан для усмирения горцев,шамхал был единственным из дагестанских владетелей, который встретил царские войска далеко за пределами своего владения и находился при них со своими приверженцами в течение всего похода Ермолова, тогда как другие дагестанские владетели вышли против царского отряда. После этого события отношения Мехти шамхала с соседями были испорчены, и царское командование на Кавказе вынуждено было начать «постепенное занятие в шамхальстве стратегических пунктов, дабы защитить владение Тарковское от враждебных покушений горцев и иметь через это владение свободное сообщение с южным Дагестаном».

Слухи о Гази-Мухаммаде дошли и до шамхальских владений. Лазутчики передают Мехти шамхалу о впечатлении, которое производят на горцев проповеди гимринского жителя. Шамхал внимательно следит его за действиями, а в 1827 г., когда Гази Мухаммад получил всеобщую известность своими воззваниями, Мехти шамхал решается пригласить его к себе. Зачем? Умный, осторожный, остающийся все также преданным российским властям, шамхал приглашает к себе человека, к которому уже проявились подозрительность и неудовольствие со стороны этих властей. Неужели сила слова горца из Гимры была так велика, что заставила такого большого человека, как шамхал Тарковский, генерал-лейтенант Российской службы, просить приехать к нему. После первого письма к имаму, на которое не последовало ответа, шамхал через своих лазутчиков посылает очередное послание Гази-Мухаммаду, в котором пишет:

«...Ты уклонился от посещения, когда я пригласил тебя, видимо, потому, что ты в чем-то усомнился. Я и теперь приглашаю тебя, хочу, чтобы ты приехал вместе с моим посланником. Не уклоняйся. Все ученые Дагестана приезжают ко мне, и я люблю их, не будучи сам ученым».

Однако имам вновь отказался приехать в Тарки, послав шамхалу ответ: «Привет вам. А затем: если удивляться, то удивительнее всего следующие слова: «Я люблю ученых и приглашаю их». Ты не знал цены науки. Если бы знал, то ты не вызвал бы ученых к себе, а сам бы посещал их, потому что науку посещают, а не наука посещает. Я не пойду к султанам. Если у них ко мне имеется дело, пусть они сами приходят. Пусть посещают мои мечети или приедут ко мне домой. Васалам».

Через два года Мехти шамхал вновь обращается к имаму: «Я слышал, что ты пророчествуешь, если так, то приезжай ко мне. Научи народ мой и меня святому шариату; если же ты не приедешь, то бойся суда Аллаха: на том свете я укажу на тебя как на виновника, которого просил, но он не хотел наставить на путь истинный».

Через два года Мехти шамхал вновь обращается к имаму: «Я слышал, что ты пророчествуешь, если так, то приезжай ко мне. Научи народ мой и меня святому шариату; если же ты не приедешь, то бойся суда Аллаха: на том свете я укажу на тебя как на виновника, которого просил, но он не хотел наставить на путь истинный».

После такого послания имаму ничего не оставалось делать, как исполнить просьбу шамхала. Он пришел к нему в Параул (где в то время находился шамхал) один, пешком и при встрече грубо потребовал ввести шариатский закон в шамхальских владениях.

«Ты валий Дагестана, все народы тебе повинуются, а которые независимы, слушаются тебя. Ты должен быть блюстителем шариата. Твои подданные называют себя мусульманами, но не знают, что такое мусульманин. Все народы подвержены грехам, грех лежит на твоей душе. Так дозволь мне научить твой народ шариату, прикажи ему слушаться меня, и за такое доброе дело Аллах наградит тебя раем».

У шамхала изменился цвет лица, он размяк и прошептал: «Я сделаю это, сделаю». А затем, после ухода имама, откровенно признался своему приближенному: «Клянусь Аллахом, я был близок к тому, чтобы намочить штаны в страхе от него». Казалось, что шамхал поднимется для совершения дела, к которому взывал Гази-Мухаммад, но «так он никуда и не продвинулся» и, «учитывая, какие могут быть последствия, позволил Гази-Мухаммаду заниматься проповеднической деятельностью, а сам уехал в Петербург».

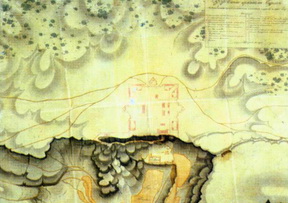

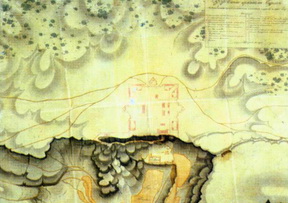

Мехти шамхал прибыл в столицу России по нескольким причинам. Во-первых, представиться новому царю Николаю I. Во-вторых, чувствуя, что пора подумать о своем преемнике, шамхал решил ходатайствовать о назначении на шамхальское место своего старшего сына Сулеймана-паши, которому он поручил на время отсутствия управлять владением. Царь удовлетворил просьбу шамхала и пожаловал Сулейман-паше чин полковника, а младшему сыну Зубаиру - чин майора. Средний сын Абу-Муслим был замечен как будто в «поощрении действий Кази-Муллы», в надежде обратить их в пользу своих властолюбивых видов на шамхальство против своего старшего брата, к которому он питал вражду. Для него отец наград не хлопотал. В-третьих, Мехти шамхал представил устный проект занятия селения Темир-Хан-Шуры под крепость, т.к. это место имело, по его словам, важное стратегическое значение. Об этом Мехти шамхал докладывал еще раньше главнокомандующему на Кавказе графу И.Паскевичу, который с недоверием отнесся к данному проекту.

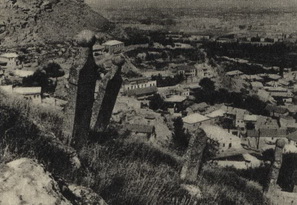

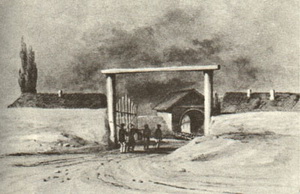

Время и события в Дагестане, однако, показали, что ошибался как раз-таки И.Паскевич, аМехти шамхал предлагал ценную услугу для Российского правительства в деле колонизации края. Заявление Тарковского владетеля было принято к рассмотрению, одобрено царем, и жители селения Темир-Хан-Шуры были выселены в ближайший Халимбек-аул, а на месте, которое они занимали, возведено укрепление, впоследствии переименованное в город, ставший затем столицей Дагестанской области. Но это произошло позже, когда шамхала уже не было в живых: на обратном пути из Петербурга Мехти Тарковский умер. Случилось это в 1830 году, и правление Тарковским владением принял на себя его старший сын Сулейман-паша.

ТАРИКАТ И ГАЗАВАТ

Возвращаясь из мечети после полуденной молитвы, мулла Мухаммад направлялся домой. Известный своей ученостью и благочестивостью мулла, бывший при Аслан Хане главным кадием Кюринского ханства, жил в селе Яраг, и туда всегда прибывало много людей слушать проповеди и заниматься науками под его руководством.

Войдя во двор, Мулла Мухаммад увидел своего бывшего ученика из Ширвана, который в течение семи лет занимался у него и, окончив курс знаний, уехал к себе домой год назад. Это был Хас Мухаммад один из любимых учеников муллы. Встреча была теплой. Хас Мухаммад вновь поселился в доме своего бывшего наставника. Через некоторое время учитель заметил в своем ученике некоторую странность, ученик редко появлялся среди людей, часто уединялся, мало разговаривал. На вопрос муллы о такой перемене в жизни, Хас Мухаммад ответил, что за время разлуки с ним познал новые знания.

«В Дагестане думают, – говорил он, – что поняли закон, все вы и ты тоже, поседевший над Кораном, видите только мертвую букву, но глубокое божественное значение ускользнуло от вас». Напрасно мулла Мухаммад просил передать ему новые знания. Хас Мухаммад отказывался, объясняя, что ему неприлично учить своего учителя и предлагал поехать в селение Кюрдамир, что в Ширване к «убежищу народа, ключу от сокровищ истин» великому шейху Исмаилу, посвятившему его в тайны своего учения. Тогда мулла Мухаммад вместе с несколькими учеными и Хас Мухаммадом отправились в Кюрдамир. Шейх Исмаил, «как суровый аскет, незнакомый с практической стороной жизни, развивал перед гостем высокие богословские идеи, доходившие до самоотречения, до полного отказа от своего «Я».

«В Дагестане думают, – говорил он, – что поняли закон, все вы и ты тоже, поседевший над Кораном, видите только мертвую букву, но глубокое божественное значение ускользнуло от вас». Напрасно мулла Мухаммад просил передать ему новые знания. Хас Мухаммад отказывался, объясняя, что ему неприлично учить своего учителя и предлагал поехать в селение Кюрдамир, что в Ширване к «убежищу народа, ключу от сокровищ истин» великому шейху Исмаилу, посвятившему его в тайны своего учения. Тогда мулла Мухаммад вместе с несколькими учеными и Хас Мухаммадом отправились в Кюрдамир. Шейх Исмаил, «как суровый аскет, незнакомый с практической стороной жизни, развивал перед гостем высокие богословские идеи, доходившие до самоотречения, до полного отказа от своего «Я».

Ученость одного и политические соображения другого привели обоих к общему выводу – к необходимости заботиться о просвещении не отдельных лиц, которые были склонны к восприятию высокого учения тариката, а целых масс, погрязших в неведении основных начал религии и в ложном толковании Корана». На кюрдамирском совещании произошло историческое событие, начавшее отсчет новой эпохи на Кавказе – посвящение Мухаммада Ярагского в мюршиды, в результат чего он стал главой тариката Накшбанди в Дагестане.

Вернувшись домой, мулла Мухаммад чаще стал собирать у себя дома горцев, предпринимал все возможное для того, чтобы привлечь людей к новому учению и приумножить число своих сторонников. Его усилия приносили плоды, окружение его увеличивалось изо дня в день. Вначале он проповедовал духовный газават, газават против шайтана в людских душах, и это было непросто. В одной из своих проповедей Мухаммад Ярагский обратился к людям, собравшимся у его дома:

«Я очень грешен перед Аллахом. До сих пор я не понимал ни воли Аллаха, ни предсказаний Его посланника Мухаммада. По милости Всевышнего только сейчас у меня открылись глаза, и я, наконец, вижу, как подобно сверкающим алмазам проходит мимо меня источник вечной правды. Все мои прошлые деяния лежат на моей душе как тяжелое бремя грехов. Я потреблял плоды вашего поля, я обогащался за счет вашего добра, но священнослужителю не пристало брать и десятой доли, а судья должен судить только за вознаграждение, которое обещал ему Аллах. Я не соблюдал этих заповедей и сейчас совесть обвиняет меня в грехах. Я хочу искупить свою вину, попросить прощения у Аллаха и у вас и вернуть вам все, что я брал ранее.

Подходите сюда: все мое имущество должно стать вашим! Берите его и делите все между собой!» Так поступил мулла Мухаммад, но народ единодушно объявил, чтобы он сохранил и свой дом и свое имущество, и что суровая кара настигнет каждого, кто осмелится дотронуться до них.

«Кто воистину стремится исполнить требования шариата, - продолжал свою речь мулла Ярагский, - тот должен отказаться от всех земных благ. Кто полностью посвятит свою жизнь вечному Аллаху, тот пройдет по тонкому, как лезвие ножа, мосту Сират и войдет в Рай, где его ждет вечное блаженство. Но пока на нас лежит чей-то гнет, будь то гнет верующих или неверных – все наши дела и мысли станут позором, ибо молитвы рабов не будут услышаны. Ибо они просят освобождения, но могут добиться силой того, о чем они молитвенно ропщут…»

Весть о мулле Мухаммаде и его учении со скоростью молнии облетела дагестанские общества, со всех сторон приходили горцы в село Яраг, чтобы увидеть шейха и услышать его слово. Все, кто принимал новое учение, объявлялись его мюридами, их становилось все больше и больше.

Мюриды сделали себе деревянные шашки, которые носили как знак отличия, размахивали ими и громко кричали: «Мусульмане! Война против неверных! Газават! Газават!» Такие крики можно было слышать часто на всех улицах, во всех общественных местах, везде, где появлялись мюриды.

В 1824 году новое учение тарикат стало известным далеко за пределами села Яраг и Кюринского ханства.

«В то время, как сверкающий круг российских штыков смыкался со всех сторон, влияние муллы Мухаммада ал-Яраги неуклонно росло год от года – неосязаемое, нематериальное, оно уверенно и молча проходило сквозь изгородь ощетинившейся стали, словно корабль-призрак сквозь встречные скалы или словно огонь на болоте, крадущийся против ветра... И даже когда казалось, что в Центральном Дагестане последняя искра свободы затоптана… священное пламя готово было вспыхнуть с новой силой и озарить страну во все стороны, до самых дальних границ».

Среди потока паломников в Яраг был газикумухский житель Джамалуддин – письмоводитель Аслан Хана Гази-Кумухского, бывший у хана на хорошем счету. Почувствовав всю никчемность своего бытия, Джамалуддин начал уединяться от людей, молиться и каяться в грехах своей молодости, будучи на службе у хана. Ибо, «кто проводит время в сообществе тиранов, у того большая часть жизни проходит в согрешениях, кроме охраняемых милостью Аллаха». Наслышавшись о шейхе из села Яраг, он отправился посетить его. Пребывал под сильным впечатлением от встречи: кроме того, что вошел в тарикат и стал мюридом, получил от шейха позволение направлять по этому пути желающих вступить на истинный путь.

Ведь человек не может стать шейхом или мюршидом без дозволения совершенного шейха, дошедшего до степени богосозерцания, т.к. считалось, что «кто не имеет шейха, для того дьявол шейх». Вернувшись в Гази-Кумух, Джамалуддин отошел от мирских дел, стал чаще молиться и поститься, принимал посетителей, желавших войти в тарикат, число которых увеличивалось. Узнав о частых посещениях людей своего бывшего письмоводителя, Аслан Хан остался недовольным и высказал это Джамалуддину. С этого времени начались между ними натянутые отношения, и даже вражда, после чего Джамалуддин покинул Гази-Кумух и поселился в Цудахаре. Узнав о богобоязненном человеке, о котором горцы рассказывали всевозможные чудеса, Гази-Мухаммад решил на-вестить Джамалуддина и лично удостовериться: шейх ли он на самом деле.

Ведь человек не может стать шейхом или мюршидом без дозволения совершенного шейха, дошедшего до степени богосозерцания, т.к. считалось, что «кто не имеет шейха, для того дьявол шейх». Вернувшись в Гази-Кумух, Джамалуддин отошел от мирских дел, стал чаще молиться и поститься, принимал посетителей, желавших войти в тарикат, число которых увеличивалось. Узнав о частых посещениях людей своего бывшего письмоводителя, Аслан Хан остался недовольным и высказал это Джамалуддину. С этого времени начались между ними натянутые отношения, и даже вражда, после чего Джамалуддин покинул Гази-Кумух и поселился в Цудахаре. Узнав о богобоязненном человеке, о котором горцы рассказывали всевозможные чудеса, Гази-Мухаммад решил на-вестить Джамалуддина и лично удостовериться: шейх ли он на самом деле.

С этой целью Гази-Мухаммад поехал в Гази-Кумух с одним товарищем, а когда подъехал к дому Джамалуддина, то велел напарнику первым войти в комнату Джамалуддина, которая находилась на верхнем этаже, а сам молча остался стоять в дверях. Сделал он это так потому, что желал испытать, узнает ли Джамалуддин его по имени. Посмотрев на Гази-Мухаммада, Джамалуддин сказал: «Салам алейкум, Гази-Мухаммад, садись поближе ко мне, там не твое место». Удивленный, Гази-Мухаммад спросил: «Откуда ты меня знаешь, ты ведь раньше меня не знал и не слышал обо мне?»

«Разве в книге не сказано: «Берегитесь прозорливости верного раба, он смотрит светом Аллаха», - улыбнувшись, сказал Джамалуддин. Разве ты сомневаешься в том, что я верный раб Аллаха?». Потом Гази-Мухаммад вновь теперь уже с Шамилем приехал к Джамалуддину и принял от него вирд, вступив в тарикат.

Наслышавшись о Гази Мухаммаде и беспокоясь за его действия, Аслан Хан пригласил его к себе для объяснений. Вместе с другими мюридами шейха Джамалуддина Гази-Мухаммад прибыл к хану, предполагая, что тот хочет укрепить шариат в своем владении. Убедившись, что это не так, Гази Мухаммад отчитал хана как непослушного ученика, причем Аслан Хан, онемевший от такой дерзости, ничем не смог ему возразить. Когда мюриды передали Джамалуддину о смелом поступке Гази-Мухаммада в отношении могущественного хана, шейх обрадовался и послал его к Мухаммаду Ярагскому.

Прибыв в Яраг, Гази-Мухаммад рассказал шейху о своих поступках по утверждению шариата, о встрече с Джамалуддином и Аслан Ханом и пр. Пробыв в Яраге три дня, приняв у шейха тарикат, Гази-Мухаммад вернулся в Гимры и далее развернул кипучую деятельность по распространению шариата в сёлах .

Шейх Джамалуддин не был согласен с вооруженными действиями Гази-Мухаммада. Написав ему письмо, он советовал имаму прекратить подобный образ жизни, если он называет себя мюридом в тарикате. Слушаться шейха необходимо было беспрекословно, но какая-то внутренняя сила не давала покоя гимринцу, поставив его в сложное положение.

Подобное разногласие разделило тарикатистов на две части: одна поддерживала Гази-Мухаммада, другая считала, что мюрид обязан подчиняться внутренней дисциплине своего ордена, во всем слушаться шейха, даже если с ним не согласен. Среди первых был Мухаммад Ярагский, вставший на позицию «воинствующего правоверия», к нему и тяготел Гази-Мухаммад, чувствуя в нем понимание. С ним он затем и породнился, женившись на его дочери Хавсат.

После долгого раздумья он написал письмо шейху Мухаммаду Ярагскому о позволении поднять борьбу для распространения веры, причем заметил: «Всевышний Аллах велит в своей книге воевать с безбожниками и неверными, а Джамалуддин не позволяет мне этого: чьи повеления мне исполнять?». Ответ шейха был краток: «Повеления Аллаха мы должны исполнять более, чем людские». А в конце приписал: «Но ты выбери то, что считаешь нужным». И Гази-Мухаммад выбрал газават. Ярагский объяснил свой поступок Джамалудину так:«Чтобы свергнуть колониальное правление царизма в Дагестане, нужны светские мусульманские военные полководцы, т.к. одни муллы и суфийские шейхи ничего не смогут сделать, поэтому без войны не обойтись».

После долгого раздумья он написал письмо шейху Мухаммаду Ярагскому о позволении поднять борьбу для распространения веры, причем заметил: «Всевышний Аллах велит в своей книге воевать с безбожниками и неверными, а Джамалуддин не позволяет мне этого: чьи повеления мне исполнять?». Ответ шейха был краток: «Повеления Аллаха мы должны исполнять более, чем людские». А в конце приписал: «Но ты выбери то, что считаешь нужным». И Гази-Мухаммад выбрал газават. Ярагский объяснил свой поступок Джамалудину так:«Чтобы свергнуть колониальное правление царизма в Дагестане, нужны светские мусульманские военные полководцы, т.к. одни муллы и суфийские шейхи ничего не смогут сделать, поэтому без войны не обойтись».

В конце 1828 года в селе Яраг состоялось совещание, на котором было положено начать газават. Собравшимся муллам, кадиям, старшинам всех вольных обществ Дагестана шейх Мухаммад Ярагский объявил, что знамя газавата поднимет Гази-Мухаммад, который здесь же в мечети был объявлен имамом.

На свете взошло дерево истины

Эта истина – имам Гази-Мухаммад.

Кто не поверит ему,

Да будет проклят от Аллаха

Ля-илляха илляла.

Так в народе возвещали о приходе имама.

Воззвания новоявленного имама к дагестанским народам произвели сильное впечатление на горцев. В конце 1829 года в различных местах собирались народные собрания, сходы на которых провозглашались следующие положения:

1. Стараться избегать или просто освободиться от зависимости русского правительства.

2. Избегать по возможности или совсем прекратить всякое общение с русскими и подвластными России.

3. За всякое убийство виновного наказывать не штрафом, как раньше, а лишением жизни, за воровство и подобные поступки виновных подвергать телесному наказанию, а виновный выдается на суд того аула, где проживает.

4. За прелюбодеяние виновные наказываются лишением жизни, такой же участи подвергается и учинивший насилие к женщине или мужчине.

5. Полное запрещение спиртных напитков.

6. Женщины не должны показываться посторонним мужчинам, не иначе как с закрытым лицом.

Граф И.Паскевич пришел к заключению, что «необходимо принять деятельные меры к усмирению горских народов, частные наказания коих через отдельные экспедиции и поиски в их земли доселе столь же мало имели успеха, сколько меры кротости и даже попечительности российского правительства об улучшении их состояний».

Царь согласился с мнением своего любимца и, полагая, что «слава оружия российского, распространившаяся по всему краю, убедит горцев в ничтожности их сил», предписал «произвести одновременный поиск против всех горских народов, завладеть всеми важнейшими пунктами их земель, а в особенности низменностями, и таким образом, лишить средств к пропитанию, заставить их покориться», т.е. взять измором.

Таков был общий план, исполнению которого, однако, помешал своим появлением Кази-Мулла.

ПОХОД НА АВАРСКОЕ ХАНСТВО

Результаты всех своих действий и поступков, а также цель на ближайшее будущее Гази-Мухаммад намеревался огласить на общем собрании всех духовных лиц Дагестана, которое решил провести у себя дома. В Гимры прибыли многие духовные представители из разных концов края, даже из Дербента. Красноречиво призвав присутствующих к восстановлению приниженной и ослабленной религии, под восторженные возгласы делегатов собрания Гази-Мухаммад был вновь торжественно утвержден имамом.

Далее Кази Мулла обрисовал политическую обстановку в крае. Успешное развитие движения возможно только при полной поддержке его Аварией, либо после покорения оной. Так предполагал имам, рассуждая о дальнейших действиях. Собрание, поддержав его, единогласно решило, что лозунгом народа отныне должна быть война против неверных - газават, аварский ханский дом обязан непременно примкнуть к общему делу, а имам волен употребить к этому все способы.

Далее Кази Мулла обрисовал политическую обстановку в крае. Успешное развитие движения возможно только при полной поддержке его Аварией, либо после покорения оной. Так предполагал имам, рассуждая о дальнейших действиях. Собрание, поддержав его, единогласно решило, что лозунгом народа отныне должна быть война против неверных - газават, аварский ханский дом обязан непременно примкнуть к общему делу, а имам волен употребить к этому все способы.

Внутриполитическая обстановка в Аварском ханстве к 1830 г. была непростой. Султан Ахмед Хан Аварский, состоявший на службе у царского правительства в чине генерал-майора и получавший жалованье, не раз нарушал свою присягу и участвовал в мятежах, после подавления которых просил прощения. В конце концов, он был лишен всех привилегий и умер в 1826 г.

После его смерти вдова хана Баху Бике осталась с четырьмя детьми: Абу Султан Нуцал Ханом, Умма Ханом, Булач Ханом и дочерью Султанат Бике. «Соперник» Баху Бике – Сурхай Хан, управлявший Аварским ханством с 1821 по 1828 гг., являлся чанка (отец – ханского рода, а мать – простого происхождения), и считался он старшим двоюродным братом Абу Султан Нуцал Хана, который мог стать ханом только в случае смерти ближайших наследников.

Абу Султан Нуцал Хан, по мнению российских властей, «при молодых летах, неопытности и весьма ограниченном уме не имел и тени власти отца своего Султан Ахмед Хана».

Поэтому ханша Баху Бике, будучи очень властной и решительной женщиной, «ожесточенная против Сурхай Хана за отданные ему царским правительством во времена Ермолова сёла », с которых прежде получали подати, путем принятия российского подданства продвигала на ханский престол своего старшего сына.

Однако российское правительство решило по-своему эту проблему, и сразу два человека – Сурхай Хан и Абу Султан Нуцал Хан были объявлены правителями Аварского ханства. Высочайшим указом от 18 января 1829 года оба «владетельных хана» были утверждены в ханском достоинстве, пожалованы чином полковника, и каждому было назначено жалование по 2 тыс. руб. сер. в год.

Имам Гази-Мухаммад не мог не чувствовать тревогу горцев по поводу растущего влияния царского правительства и понимал, что если не покорить Хунзах, то дальнейших успехов его дела можно не ожидать.

Приняв решение о походе в дагестанские а д утверждения в них шариата, с основной целью покорить словом или силой столицу Аварского ханства Хунзах, имам разослал туда письма. В них говорилось: «Целью и первейшим устремлением этого выступления было пойти в Хунзах… Эта Баху Бике является матерью всех адатов. Она – начало родника всего худого, всех раздоров и расстройств. Чтобы распространить шариат и оставить вместе с насилием, прежде всего надо мне обратить ее добрым словом или принуждением».

Однако духовный наставник имама шейх Мухаммад ал-Яраги был против и похода на Хунзах, и против насаждения шариата силой среди ханов, а выступал за его распространение только в сельских обществах. Тем не менее, Гази-Мухаммад решил претворить свои замыслы в жизнь. И все-таки имам был не очень уверен в своих силах, а более желал мирного достижения союза с Баху Бике, когда отправил в Хунзах гимринского муллу Хасанилава с тем, чтобы тот, будучи знакомым, с властной ханшей, «смягчил ее сердце и привил любовь к Корану». Вместе с тем имам пытался воздействовать и на молодого Абу Нуцал Хана, предложив ему в письме:

«Так как ты в Дагестане главный хан и утешитель, то изъявил бы свое согласие на волю Аллаха и действовал бы вместе с мусульманами». На это обращение юный хан ответил так: «Хотя я нахожусь при своей вере и повинен воле Аллаха, но на предложение никак не могу согласиться совокупно с аварским народом и прочими моими подвластными и удалиться от высокого покровительства и подданства Великого Государя Императора».

Из достоверных сведений имам узнал, что на собрании (на котором присутствовала и ханша) многие жители Хунзаха высказались за поддержку его, однако Баху Бике с этим не согласилась и, пытаясь оттянуть развязку дела, обещала подумать над этим вопросом. «Ханский дом необходимо покорить силой», - сделал вывод имам и начал готовиться к походу.

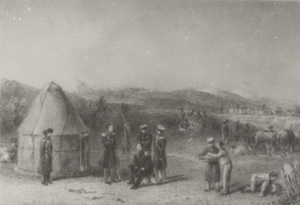

Собрав отряды и выступив из Гимры в Унцукуль, и далее пополняя свое войско в сёлах , через которые он следовал в течение семи дней: Бетль, Игали, Цатаних, Иштибури, Инхо-Ингишури, Мехельта, Анди, Тлох, Муни, Харахи, Кази Мулла поднялся на Хунзахское плато. Почти все села, за исключением Цатаних и Иштибури, без сопротивления перешли на сторону имама, и многие горцы влились в его отряды.

Встревоженный успехами Гази-Мухаммада Аслан Хан в письме к русскому командованию просит «не считать маловажными дела Кази Муллы, ибо последователи его уважают в нем пророка и готовы, в какую бы он сторону не взглянул, исполнять все его желания и повиноваться его знамени…. Я сам нахожусь в большом страхе, потому что акушинцы, цудахарцы и аварцы примкнули к нему. Мулла Джамалуддин также бежал к нему. Сей возмутитель теперь так силен, что кому бы он не предложил что ни есть исполнить, то всякий принимает сие с большим удовольствием. Он не успокоится, пока не увидит успеха в своих намерениях».

Аслан Хан на самом деле имел основания опасаться у себя во владениях всего того, что происходило вокруг. Народ был недоволен тягостями повинностей, некоторые беки выходили из повиновения.

Аслан Хан на самом деле имел основания опасаться у себя во владениях всего того, что происходило вокруг. Народ был недоволен тягостями повинностей, некоторые беки выходили из повиновения.

Кроме того, Аслан Хан был уверен, что если Кази-Мулла прибудет к нему «в гости», никто из подвластных хана не поднимет на него руки. Прибыв к предместьям Хунзаха почти с восьмитысячным войском Кази-Мулла расположился лагерем в селе Ахальчи. Вдали на плато виднелся Хунзах, укрепленный каменными завалами. Село или даже город, как его называли, состоял из около 700 дворов и мог выставить к обороне до двух тысяч бойцов. Имам уже не помышлял о компромиссе с Баху Бике, а приготовился к военным действиям. Огромное количество неприятеля не могло не встревожить ханский дом, и благоразумная ханша попыталась пойти с имамом на переговоры. Она отправила к нему своего приближенного почтенного Султана Хаджи с предложением прибыть Гази-Мухаммаду к ней для объяснений. Имам отверг встречу и дал категорический ответ:

1) прервать мирные связи с русским правительством;

2) присоединиться к его войску и следовать для взятия Дербента и других крепостей.

За это имам обещал ханше покровительство и полное содействие в противостоянии русским.

Подобные предложения были для ханши неприемлемы, и она стала думать, как ей противостоять Кази-Мулле. Понимая, что военных действий не избежать, и зная, что войско неприятеля состоит из горцев разных обществ, она задумала внести в это войско разлад. Но каким образом? Деньги. Вот что может ей помочь в этом деле. С наступлением темноты она вызвала к себе двух надежных людей, снабдила их тысячью рублями серебром и велела им отправиться во вражеский стан для подкупа отдельных предводителей отрядов, с тем чтобы «разогнать толпу», по ее словам, в основном гумбетовцев, которых она опасалась более всего.

Посланцы вернулись с пустыми руками, но, как она убедилась на следующий день, без пользы, т.к. войско имама нисколько не уменьшилось.

Тем не менее, утром Баху Бике вновь предприняла попытку договориться с имамом, отправив на переговоры почетного жителя Илхаджа. Прибывший в лагерь имама посланец приступил к переговорам, как тут же был опознан одним гумбетовцем, который ночью получил от него деньги. Бедного Илхаджа тут же схватили, избили, продырявили нос, продели через него хурджуны и отправили в Унцукуль, где яма приняла к себе несчастного заключенного. Все. Переговоры закончились.

24 февраля 1830 года прочитав молитву, имам указал шашкой на столицу ханов, и войско тронулось. Не спеша, с обнаженными шашками и кинжалами, с торжественным пением: «Аллаху Акбар! Ля илляха иль Алла! Аллаху Акбар» («Аллах Велик! Нет божества кроме Аллаха! Аллах велик!») шли мюриды на приступ столицы Аварского ханства. Хунзахцы, укрепив завалы и приготовившись к защите своего села , застыли от неожиданного зрелища. Ничего подобного они до сих пор не видели, наскоро открытая ими ружейная пальба оборвалась, и в стане защитников повисла мертвая тишина. Пауза обещала закончиться трагически, как вдруг (как свидетельствует предание) с обнаженной шашкой в руке, с багровым румянцем на лице, с пылающими глазами на крыше своего дома появилась величественная и ужасная в своем гневе ханша Баху Бике. «Хунзахцы! – крикнула она. – Вы не достойны носить оружие! Если вы струсили, отдайте его нам женщинам, а сами прикройтесь нашими чадрами!» Слова ханши пронзили сердца защитников, с обидой и стыдом они под началом Абу Нуцал Хана и его младшего брата Умма Хана приготовились к отражению атаки мюридов.

Другая версия хунзахских старожилов гласит так. «Дочь Умма-хана Баху Бике действительно была способна не только произнести такие слова, но даже исполнить их; но в этом не был надобности. На юношу же хана никто и не рассчитывал: между нами не было недостатка в закаленных бойцах, которые руководили делом и, частью, сложли в нем свои головы…»

Так было или иначе, но действия происходили стремительно. Имам разделил свой атакующий отряд на две части. Первая, состоящая из горцев Хиндалалского общества, предводимая им самим, напала на Хунзах с северной стороны. Свинцовый дождь хунзахцев несколько раз останавливал продвижение атакующих. Воспользовавшись очередной заминкой противника, защитники выскочили из завалов и вступили в открытый рукопашный бой.

Другая часть, состоящая в основном из гумбетовцев, под командованием Шамиля атаковала ханскую столицу со стороны кладбища «Гвандини».

Численное превосходство было на стороне мюридов, зато хунзахцы находились под хорошим прикрытием и вооружены «страстным» желанием отстоять свой родной город . Жаркий бой не давал явного преимущества ни одной из сторон. Наконец, небольшим группам мюридов под началом Шамиля и Гамзат Бека удалось сломить оборону и ворваться в Хунзах. Укрепившись в нескольких домах, они начали отстреливаться. На других участках сражения противостояние было жестким. Защитники Хунзаха применили тогда военную хитрость, которая принесла им удачу. Во время перестрелки у стен ими распространился слух, что гумбетовцы, находившиеся в отряде имама, перешли на сторону хунзахцев. На самом деле, пытаясь остановить и ободрить отступающих горцев и видя, что это бесполезно, гумбетовцы в отчаянии открыли огонь им вдогонку. Это еще более ускорило их побег.

Отряд гумбетовцев, оторвавшийся от остального войска Кази-Муллы, не видя другого выхода, предложил хунзахцам мир. Кроме того, жители сёл Цатаних и Иштибури, насильно включенные в отряды имама, стали отступать, создав беспорядок среди наступающих. На них была возложена обязанность несения караульной и тыловой службы, но они специально оставили далеко в тылу боеприпасы и оружие, тем самым лишив в нужную минуту атакующих помощи. Задумав развалить войско имама, они стали поспешно отступать, тем самым сеять панику. Чувствуя неладное, к Гази-Мухаммаду обратился его двоюродный брат: «Это войско, кажется, разбегается; после того как оно развалится, хунзахцы нас истребят как коров. Почему ты допускаешь это?».

Стиснув зубы и возмущенный слабостью и малодушием бегущих назад, имам с обнаженной шашкой бросился преграждать им путь, замахиваясь то на одного, то на другого. Рассердившись на одного из них, имам ударил шашкой по его спине, разрубив кожаную сумку, из которой посыпалась провизия. Тщетно. Войска вернуть не удалось. Воодушевленные неуверенностью противника и моральной поддержкой своей ханши, которая поддерживала подданных криками с крыши своего дома под пулями противника, хунзахцы с ожесточением и яростью отстаивали каждый метр родной земли. Многочисленное войско имама в качественном отношении оказалось не достаточно боеспособным и разрозненным в бою.

Оно было разбито в первую очередь морально. Потеряв убитыми и ранеными около 200 человек, 60 пленных, имам отступил. А в это время Шамиль, Гамзат Бек и другие мюриды, засевшие в саклях и окруженные со всех сторон, продолжали отбиваться от наседавших хунзахцев. Силы были на исходе и на предложение прекратить огонь и убираться из Хунзаха осажденные задумались и хотели было выйти. Тогда Шамиль остановил их: «Стойте, братья! Потерпите еще немного. Как бы это не оказалось хитростью и предательством. Пообещав нам ничего худого не причинить, потом начнут палить нам в спины из ружей. Если мы подождем и потерпим до захода солнца, они разойдутся и мы выберемся отсюда».

Ночь, когда закончилась битва и войско имама рассеялось, была первой ночью наступившего священного месяца Рамазан 1245 года по мусульманскому летоисчислению. С остатками своего отряда Гази-Мухаммад в раздумьях, но без угнетения и отчаяния остановился на ночлег в селе Буцра и обратился к собравшимся возле него: «То, что на этот раз не посчастливилось, есть следствие моего неповиновения моему наставнику шейху Мухаммаду ал-Яраги. Он не разрешил мне идти на ханов, это я сам решил и выступил».

Немалые потери были и у хунзахцев. Среди погибших оказались воспитатели ханских сыновей.

Признаваясь, что «не имеет достоверных сведений о настоящем положении дел в середине Дагестана», Паскевич командировал туда майора Корганова для сбора данных о действиях имама, о настроениях горцев, внушить владетельным ханам и бекам, что в связи с успехами имама они лишатся своих преимуществ исамих владений, а посему необходимо всеми силами и мерами противостоять Кази-Мулле.

При этом в секретном предписании Корганову граф Паскевич указывал: «Для привлечения Кази-Муллы на нашу сторону испытать первоначально убеждения и некоторые выгодные для него предложения, для лучшего же соглашения уговорить его явиться ко мне в Тифлис, удостоверяя не только в безопасности, но и в высоком награждении. Буде же в сем не успеете, тогда принять деятельнейшие меры достать его против воли в наши руки или избавиться от него другим каким-либо надежным средством...» Надо ли говорить, что попытки Корганова остались без результата, а наивный генерал-фельдмаршал И.Паскевич уже в апреле следующего года будет отозван с Кавказа в Польшу.

Край несколько успокоился, хотя это неожиданное затишье после таких бурных напряженных событий казалось неестественным и странным.

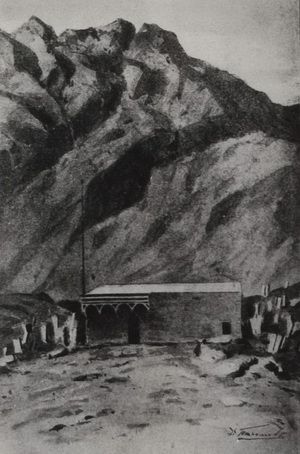

ПЕРВАЯ ОСАДА ГИМРЫ. ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ПО ЧЕЧНЕ

Распустив свое войско, имам с Шамилем и несколькими приближенными поселился в сакле, построенной ими в стороне от Гимры, освободил всех пленных и стал проводить время в постах, молитвах и размышлениях о будущем. Нет, он не был в отчаянии, понимая, что неудача в Хунзахе и происходящее вокруг, все по воле Всевышнего. Это была передышка. Его сподвижники приносили сведения из разных обществ и сёл , а сам он, уверенный в своем предназначении, не упускал из виду своей цели и понимал, что достичь ее можно только при настойчивости и энергии. «Он проник давно в сердца своих соплеменников и пришел к убеждению, что его хунзахская неудача обратится в ничто при первом успехе, который удалось бы ему стяжать в дальнейшей деятельности». Немного придя в себя и укрепив дух своим богослужением, он разослал гонцов во все общества, приглашая их представителей на маджлис (собрание) в Унцукуль.

На собрании имам выступил с пламенной речью: «Наша неудача под Хунзахом произошла оттого, что мы, хотя принадлежим последователям истинного тариката, но не только о нем, но даже о шариате таится в нас сомнение. Народ! Кто хочет идти, как повелевает истинный тарикат, тот не должен бояться смерти: каждого из нас ожидает рай. Сделайте тавба (раскаяние) и умоляйте Аллаха о прощении ваших грехов».

Поражения в Хунзахе как не было! Люди вновь поверили имаму и потянулись за ним. Пошатнувшееся положение в народе легко вступало в свои прежние границы. В первых числах марта, когда российское командование распускало свои отряды для отдыха, уверенное, что «бунтовщик» не скоро оправится после поражения, Гази-Мухаммад насчитывал (по сведениям русской разведки) в числе своих последователей до 20 тыс. семейств. Вновь обратив свое внимание на «особ владетельных домов», он сделал выпад в сторону Аслан Хана, отправив письмо его любимому сыну Мухаммаду Мирзе, управлявшему на тот момент Гази-Кумухским ханством.

Поражения в Хунзахе как не было! Люди вновь поверили имаму и потянулись за ним. Пошатнувшееся положение в народе легко вступало в свои прежние границы. В первых числах марта, когда российское командование распускало свои отряды для отдыха, уверенное, что «бунтовщик» не скоро оправится после поражения, Гази-Мухаммад насчитывал (по сведениям русской разведки) в числе своих последователей до 20 тыс. семейств. Вновь обратив свое внимание на «особ владетельных домов», он сделал выпад в сторону Аслан Хана, отправив письмо его любимому сыну Мухаммаду Мирзе, управлявшему на тот момент Гази-Кумухским ханством.

В послании имам хвалит адресата за исполнение им всех предписаний ислама, советует гнать от себя Саида Араканского, сожалеет о своем разрыве отношений с шейхом Джамалуддином Гази-Кумухским, поскольку «он некоторых боится» (намек на взаимоотношения шейха с Аслан Ханом) и приглашает Мухаммада Мирзу воспользоваться его помощью, если она ему понадобится. Письмо, по всей вероятности, не осталось без внимания со стороны хана, поскольку вскоре Гази-Мухаммад прибывает в село Цудахар, подвластный хану, затем старается склонить на свою сторону акушинцев. Там же он встречается с шейхом Джамалуддином. Дружба с ним восстанавливается, и вскоре они вместе разослали несколько воззваний по обществам, которые «большое получили влияние на умы горских народов». К довершению удач имама на идеологическом фронте в Дагестане произошло сильное землетрясение, которое многие горцы истолковали как наказание Всевышнего всем противникам мусульманской религии.

Тем временем майор Корганов, внимательно следивший за действиями Кази-Муллы, всячески хотел разоблачить имама, для чего пытался привлечь на свою сторону одного из его приближенных, однако это никак не удавалось. И тогда Корганов пишет письмо самому имаму, где описывается великодушие графа И.Паскевича, который предлагает прекратить все военные действия и встретиться с ним в Тифлисе. При этом ему, Кази-Мулле, будут оказаны уважение и милости, а «духовная часть шариата будет отдана духовенству, но с тем, чтобы в дела правительства оно не вмешивалось».

Предлагая «сотрудничество», И.Паскевич силился выманить к себе имама любым способом. Вместе с тем Корганов написал письма в некоторые общества и ряду владетелей, предостерегая их от контактов с Кази Муллой, которые были встречены с вниманием. Цудахарцы раскаялись, шейх Джамалуддин был вызван Коргановым в Акушу, где давал объяснения и уверял, что он «не из числа изменников». Подобную работу Корганов провел далее с Абу Муслимом Тарковским, Саидом Араканским, Магомед Кади Акушинским и другими владетелями, духовными деятелями и старшинами обществ, одаривая их подарками.

Предлагая «сотрудничество», И.Паскевич силился выманить к себе имама любым способом. Вместе с тем Корганов написал письма в некоторые общества и ряду владетелей, предостерегая их от контактов с Кази Муллой, которые были встречены с вниманием. Цудахарцы раскаялись, шейх Джамалуддин был вызван Коргановым в Акушу, где давал объяснения и уверял, что он «не из числа изменников». Подобную работу Корганов провел далее с Абу Муслимом Тарковским, Саидом Араканским, Магомед Кади Акушинским и другими владетелями, духовными деятелями и старшинами обществ, одаривая их подарками.

И только шейх Мухаммад Ярагский хранил молчание. Передвигаясь по различным сёлам , он уклонялся от встречи с Коргановым и теми лицами, посредством которых тот хотел повлиять на него. Наконец, обратившись к Аслан Хану, майор потребовал «поймать муллу ярагского и прислать его в Тифлис через посредство генерал-майора фон Краббе».

Хан выполнил поручение, сумев обнаружить шейха, и с двумя сопровождающими отправил в Тифлис, но по дороге Мухаммад Ярагский, мало рассчитывавший на «милосердие главнокомандующего» благополучно бежал.

«Вообще, нельзя не заметить, - размышлял впоследствии Корганов, - что хотя мы в это время отовсюду принимали выражение покорности и выслушивали заявления в раскаянии и преданности, все это сопровождалось какою-то тревогою, боязнью и не отличалось искренностью, может быть, еще и потому, что не исходило из убеждения горцев, а было вызываемо нашим давлением и понуждением .

Депутаты от чеченцев в составе Авко Унгаева из Герменчука, Абду Шанаева и муллы Таги Ашфитова (оба из Мичика) прибыли к имаму и официально пригласили его в Чечню для введения шариата, на что получили согласие. Для дополнительных сведений о переговорах Кази-Муллы с чеченцами барон Розен отправляет в Гимры одного из своих резидентов Аташа, преданного русским властям жителя села Аксай. Последний без труда, добившись встречи с имамом, выдумал просьбу к нему, касающуюся какого-то судебного дела, и завел разговор о распространении шариата и в разговоре упомянул чеченцев. Имам понял замыслы посланника, но не показал виду, а начал говорить о непостоянстве чеченцев в вопросах веры, об их ненадежности и о его нежелании связываться с ними и что, разочаровавшись в местных мусульманах, он собирается уехать в Турцию.

Свою роль имам сыграл великолепно, подав Аташу неверную информацию; и последний с «материалом» уехал отчитываться начальству. Возвратившись после встречи с имамом в Чечню, чеченские посланцы собрали массу народа в селе Маюртуп, где были приняты основы шариата, оглашено письмо имама к чеченцам, в котором тот сообщал о скором его прибытии к ним для совместных действий.

Данные русской разведки ясно показали, что имам старается ввести в заблуждение русское командование, хотя и не предпринимает пока каких-либо военных действий. Кроме того, имам вновь пытался склонить на свою сторону ханшу Баху Бике, о чем та в свою очередь докладывает майору Корганову: «…Я получила письмо от него, в коем он изъясняет, что я значительная особа нынешнего времени, и ежели я не буду противоборствовать ему в предприятиях касательно мусульманской религии, то, кроме меня, никто не будет из владельцев Дагестана препятствовать ему… Желание Кази Муллы есть примириться, и если я успею уговорить его на свидание со мною, то, угостив его, надеюсь кончить его жребий».

Потеряв надежду хитростью заманить Кази-Муллу в объятия русского командования, Корганов перешел к более решительным действиям. Майор привлек к делу одного из преданных русскому командованию людей – Уллубея из села Эрпели, который, желая оказать услугу властям, «с большим трудом, по его словам, подкупил двух гимринцев, чтобы они убили Кази-Мулу».

В один из дней при выезде имама из Гимры они сделали по нему залп из засады, однако все заряды пролетели мимо. Неудачники благополучно скрылись, а Кази Мулла, благодаря быстрому распространению слухов о чудесном спасении, вырос в глазах горцев и стал еще более популярным даже среди недавних своих недоброжелателей.

Тем временем в марте 1830 года Государь Император, «удостоверенный, что и новому внутреннему беспокойству (т.е. деятельности Кази-Муллы) будет положен скорый конец», пожелал от Паскевича решительных военных действий против горцев и окончательного их покорения. Царь торопил своего любимца и требовал закончить дела с горцами в течение лета и осени. Главнокомандующий же, реально представляя невозможность данного предприятия в такой короткий срок, предполагал начать действия только не ранее сентября и предлагал два плана к покорению горцев.

Первый состоял в том, чтобы «войдя стремительно в горы, пройти оные во всех направлениях». Горцы, по его мнению, не имея богатых селений, чтобы отстаивать их, будут уходить все далее вглубь гор и разбредутся во все стороны, но при удобном случае будут тревожить русские войска. Другой вариант предполагал вторжение в горы, занятие выгодных пунктов и возведение в них укреплений, обезопасить сообщения и приготовить для будущих кампаний сборные места войскам. И.Паскевич склонялся более ко второму плану, который и был утвержден царем.

В своей прокламации к жителям Дагестана в мае 1830 года, граф И.Паскевич предупреждал, чтоте горцы, которые «явятся с покорностью под покров Императора в знак верности и подданства, будут взысканы щедротами и наградами Его Императорского Величества». Но она не произвела должного эффекта.

Наконец, главнокомандующий, потеряв терпение после ряда неудач в поимке Кази-Муллы, отдал приказ начать наступление на Гимры с шеститысячным отрядом, которое, по данным лазутчиков, имам начал сильно укреплять.

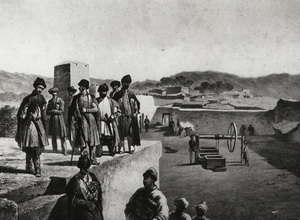

19 мая 1830 года командующий войсками левого крыла кавказской линии барон Г.Розен (4-й) произвел рекогносцировку всех дорог, ведущих к селу Гимры, который, по его мнению, следовало уничтожить как «гнездилище смут». 21 мая Г.Розен докладывал И.Паскевичу о действиях в Дагестане. Далее, в послании к имаму, которое осталось без ответа, барон Г.Розен упрекал Кази-Муллу в неповиновении и предлагал прекратить толкать народ к бедствиям.

Тем временем имам решил лично защищать Гимры , о котором у русской разведки было недостаточно данных для его быстрого взятия. Село лежало в тесном ущелье и, хотя движение русской артиллерии на гимринский хребет с невероятными трудностями все-таки было возможным, то спуск ее на другой стороне хребта был практически маловероятен. Спуск сходился в ущелье, ведущее по направлению к селу , перегороженному каменным завалом. Во время рекогносцировки произошла небольшая перестрелка, показавшая, что защитники Гимры настроены решительно.

Таким образом, чтобы добраться до Гимры, русским войскам необходимо было преодолеть природные преграды, бывшие намного тяжелей, чем сам штурм. И все-таки командующий отдал приказ подполковнику Скалону приступить к разработке дорог к селу имама, а сам отправил письмо к койсубулинцам, разослал воззвания к другим горским обществам с требованием нейтрализации Кази-Муллы. В ожидании результатов от своих посланий Розен продолжал изучать местность по всем направлениям, заставляя противника быть в постоянном напряжении. Подчиняясь воле И.Паскевича, он продолжал терпеливо ждать результатов этих мероприятий и только в самом крайнем случае должен был начать военные действия, хотя, по его собственному убеждению, следовало бы без промедления уничтожить Гимры, «служившее гнездилищем смут».

После прочтения доклада, Паскевич напротив последнего предложения Розена поставил два знака – вопросительный и восклицательный. Экспедиция в Гимры была «завершена», когда от командующего графа И.Паскевича наконец прибыл ответ барону Г.Розену на его донесение от 21 мая. «Предписание фельдмаршала представляло собой длинное поучение о том, как подступить к селению Гимры, как его осаждать, когда употребить мантелеты, фашины, туры; даже указание, чтобы туры набить шерстью, а ничем иным и т. д.». «Блестящий» Паскевич-Эриванский в это время находился в Коби и был очень далек от жарких событий в Дагестане в прямом и переносном смысле. Отход русских войск от Гимры, родного села Гази-Мухаммада многие горцы восприняли как свою победу, в которой они увидели бессилие русского оружия против имама. «Аллах ослепил русских, и они не увидели своего превосходства», – говорили горцы.

В августе 1830 года русское командование начало приготовления к сбору отрядов для действий на Кавказской линии, как вдруг эпидемия холеры стремительно прошлась по станицам гребенского войска и в полках 14-й пехотной дивизии, не миновав и самого барона Розена 4-го. Стараясь предотвратить панику, им был отдан приказ о принятии мер, и, конечно, ни о каком чеченском походе речи быть не могло. Тем временем в конце августа, согласно своему обещанию, имам Гази-Мухаммад прибыл в Чечню. Везде его встречали восторженно, а в Беное от речей и воззваний имама обстановка так накалилась, что «многие разрывали на себе одежды, немилосердно колотили себя в грудь, царапали до крови свое тело и, обливаясь слезами, с раскаянием припадали к ногам проповедника, испрашивая прощения в своих проступках и заблуждениях».

Из села в село Кази-Муллу сопровождали толпы поклонников с пением молитв и ружейными выстрелами. Посетив Кишень-Аух, Зандак и другие чеченские села, имам разбирал там судебные дела, читал проповеди, отвечал на многочисленные вопросы, касающиеся вероисповедания. Никакого противодействия ему со стороны российских войск не оказывалось, ввиду приведения в порядок хозяйственной части в полках, которая была в плачевном состоянии из-за последствий холеры. Иными словами военные силы были парализованы. Пока русские войска располагались на зимних квартирах, Кази-Мулла старался закрепить свое триумфальное шествие по Чечне, опираясь в этом на своих преданных последователей, таких как Хаджи Яхья, мулла Гайсун, Авко и др. Проповеди имама и действия его последователей сильно разжигали среди горцев ненависть к русским и призывали к открытой вражде с ними. Уже 18 сентября в ханкальском ущелье партия горцев атаковала солдат во время заготовки ими дров, при этом было убито 14 солдат, 11 раненых и двое пропавших без вести. Другое крупное нападение последовало в начале ноября под руководством Астемира на мирных карабулаков с отбитием у них табуна лошадей.

ВОЛНЕНИЯ В ДЖАРО-БЕЛОКАНСКОЙ ОБЛАСТИ

События в Джаро-Белоканской области мало в чем уступали своими напряженными действиями от дел, происходящих в Дагестане. В конце мая 1830 года, отправляясь в отпуск, граф И.Паскевич отдал указания князю Бековичу-Черкасскому «не вмешиваться по мелочам во внутренние дела подчиненных ему обществ». Российские политики уже не один год носились с идеей отправки сюда христианских проповедников для распространения имперской религии среди новых подданных и заселения этих мест казаками. Неплохо зная местные нравы, Бекович-Черкасский опасался противостояния со стороны местного населения, поэтому не спешил претворять эту идею в жизнь. Однако вскоре князь по службе был переведен в Дагестан, а начальником Джаро-Белоканской области стал генерал Сергеев.Метод «разделяй и властвуй» путем стравливания местных народов между собой был популярен среди начальства в области, и волнения среди горцев, вылившееся в военные действия не замедлили сказаться.

В середине июня последователь Кази-Муллы Ших Шабан начал военные действия и со своим отрядом занял село Катех, но затем вынужден был сдать его генералу Сергееву, который, преследуя отступавших горцев, попал в засаду и был разбит. 21 июня горцы атаковали Белоканы и потерпели неудачу. Наступило временное затишье. Ранней осенью к Кази-Мулле прибыли делегаты от жителей Джар, Закатал, Катех, Мацех и Тал, жалуясь на невыносимую политику русских властей. Посланный имамом в область Джар Гамзат Бек со своим отрядом занял село Мацех, разгромив конвой начальника Лезгинской линии Андронникова. Для отпора Гамзат Беку и с целью «оградить русские интересы в этой земле на будущее время, генерал Стрекалов признал единственным средством, во что бы то ни стало уничтожить их разбойничье гнездо Старые Закаталы».

В середине июня последователь Кази-Муллы Ших Шабан начал военные действия и со своим отрядом занял село Катех, но затем вынужден был сдать его генералу Сергееву, который, преследуя отступавших горцев, попал в засаду и был разбит. 21 июня горцы атаковали Белоканы и потерпели неудачу. Наступило временное затишье. Ранней осенью к Кази-Мулле прибыли делегаты от жителей Джар, Закатал, Катех, Мацех и Тал, жалуясь на невыносимую политику русских властей. Посланный имамом в область Джар Гамзат Бек со своим отрядом занял село Мацех, разгромив конвой начальника Лезгинской линии Андронникова. Для отпора Гамзат Беку и с целью «оградить русские интересы в этой земле на будущее время, генерал Стрекалов признал единственным средством, во что бы то ни стало уничтожить их разбойничье гнездо Старые Закаталы».

14 ноября войска, действовавшие тремя колоннами под командой генерала Сергеева, с двух сторон атаковали и взяли укрепленное село, которое приказано было «стереть с лица земли». Но и после этих событий театр военных действий не закрылся. 13 декабря к джарцам прибыл богозский старшина Аличул Мухаммад. Пополнив свой отряд до 3 тысяч чел., в ночь на 19 декабря он подступил к Белоканам. Местный старшина Мамед Муртузали, оказавший немало услуг русскому командованию и не пожелавший примкнуть к Аличул Мухаммаду, собрав 600 подчиненных, решил противостоять нашествию до прихода подкрепления.

Завершалась длинная и кровавая драма 1830 года. «Народ в области присмирел, но странно было бы думать, что он, скованный по заслугам прочными цепями, сразу сделался покорным и не подумывает разорвать цепи».

По словам старого кавказца А.Зиссермана: «1830 год стал годом распространения в обществах горцев мюридизма, годом их набегов на подчиненные деревни, годом перетягивания жителей предгорий на свою сторону. А тем временем наши малочисленные колонны мотались то туда, то сюда, вступали с горцами в перестрелку, изгоняли из одного селения, чтобы на следующий день делать то же в другом... Издавались воззвания, которые никого не волновали, заключались договора, которые никто не выполнял, и все писались и писались доклады высокому начальству и всевозможные указания».

1830 год завершился делением И.Паскевичем Кавказской линии от берегов Черного моря и крепости Анапы до Каспийского моря на четыре части: 1) правый фланг; 2) центр; 3) левый фланг и 4) управление владикавказского коменданта. Такая раскладка продержалась на Кавказе еще целых 25 лет.

РАЗГОРАЮЩИЙСЯ ФАКЕЛ ГАЗАВАТА. БОЙ У ЧУМКЕСКЕНТА

«Необыкновенная деятельность Кази-Муллы в продолжение 1831 года достигает таких обширных размеров, что перед нею становится в тупик всякое соображение», – сокрушенно отмечал один из российских историографов. По его мнению, Дагестан в то время представлял собой «кратер, из которого ручьи лавы разливались по всему краю», в чем был «повинен» имам Гази Мухаммад.

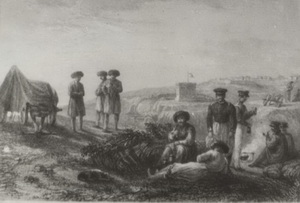

В течение трех недель (декабрь 1830–январь 1831 гг.) генерал А.Вельяминов, пройдя огнем по разным направлениям Малую Чечню и «дав почувствовать жителям всю невыгоду близких отношений к Кази Мулле», перенес свою деятельность в Большую Чечню. Пылали сёла Умахан-Юрт, Бесенбер, Герменчук, после жестокого боя уничтожен Автуры.

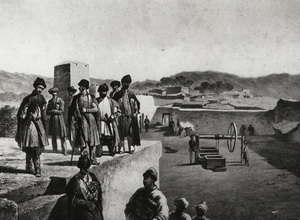

.jpg) 17 января произошло сражение у села Гелдиген, отчаянно защищаемого чеченцами вместе с прибывшим из Дагестана Абдуллой Ашильтинским. Сам Вельяминов впоследствии признался, что «чеченцы дрались с величайшим ожесточением», однако были вынуждены отступить ввиду численного превосходства противника. 21 января в пепел был превращен аул Маюртуп.

17 января произошло сражение у села Гелдиген, отчаянно защищаемого чеченцами вместе с прибывшим из Дагестана Абдуллой Ашильтинским. Сам Вельяминов впоследствии признался, что «чеченцы дрались с величайшим ожесточением», однако были вынуждены отступить ввиду численного превосходства противника. 21 января в пепел был превращен аул Маюртуп.

Сжигая чеченские сёла и беря аманатов, Вельяминов насквозь прошел и Большую Чечню, поставив себе целью – установить общее спокойствие на этой территории, при котором русские войска могли бы без особого труда «охранять завоевания в крае». Относительное спокойствие было восстановлено, а Вельяминов вскоре покинул Кавказ.

В январе 1831 года имам начинает готовиться к новым выступлениям (несмотря на то, что граф И.Паскевич наивно отправлял имаму разные подарки, надеясь этим его «умиротворить») и посылает свои воззвания горским обществам:

«О дорогие братья! Почему вы не обращаете внимания на слова Аллаха: «Вам письменно завещано сражение, но оно вам отвратительно?…» Почему вы ставите правителями кяфиров, минуя верующих?

О мусульмане! Последуйте Аллаху и его посланнику. Не страшитесь смерти, участвуя в войне.«Где бы вы ни были, все равно вас настигнет смерть, даже если вы будете в укрепленных замках». Вы не считайте ваших мертвых умершими, ибо Аллах говорит: «Вы никак не считайте павших в войне за дело Аллаха мертвыми, они у своего Аллаха живы и здоровы».

Выступайте на борьбу потому, что борьба нам обязательна. Вы не обращайте внимания на примирившихся с кяфирами. Не слушайте их ложных советов… Уповайте на Аллаха, на все Его воля. Сабли наши, а шеи кяфиров. Аллах, помоги пособникам религии! Унижай унизителей религии и помоги нам победить кяфиров!»

Русское командование на Кавказе лихорадочно искало пути выхода из создавшегося положения. Так подполковник Меддокс в своем рапорте графу Паскевичу от 8 февраля 1831 г. высказывал свои соображения по «укрощению» дагестанцев:

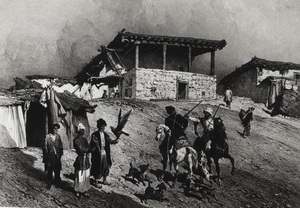

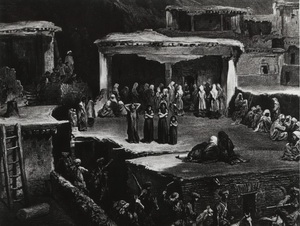

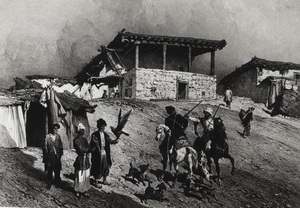

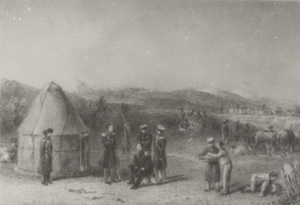

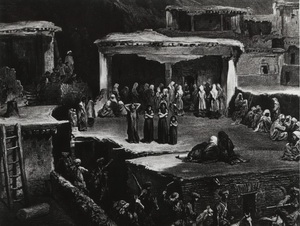

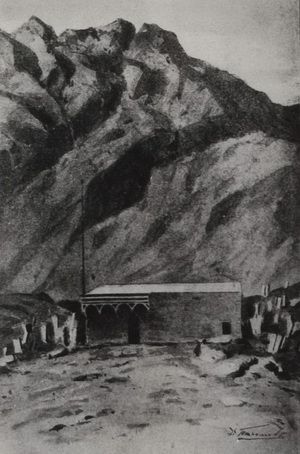

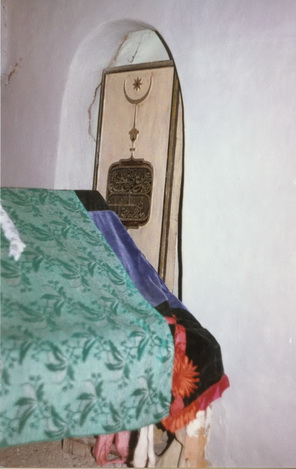

«Той в Кака-Шуре» (рис. слеваа) – совместные вечеринки мужчин и женщин; «Плач в Аварии» (рис. справа) – чрезмерное оплакивание и самоистязание по погибшим. Против подобных вредных адатов выступал имам Гази-Мухаммад, стараясь словом и делом наставить людей на путь истины, принять шариат.

«…Есть близкое средство почти к совершенному обузданию жителей Дагестана, которое состоит в том, чтобы воспрепятствовать им носить оружие по селениям, по дорогам и городам.Дагестан тогда получил бы совершенно другой вид. Ныне в каждом селении все шестилетние ребята с кинжалами, пастухи в поле, мужик на работе и путник в дороге – все с ружьями, саблями, пистолетами и кинжалами ...

Доклады и донесения лазутчиков русскому командованию отличались между собой тональностью, но были единодушны в том, что имам затевает что-то серьезное.

«…Кази-Мулла и унцукульский старшина Али Султан, со всем зависящим от них народом, имеют между собой тайный союз и намерение. Сей Али Султан, выставив над своим домом знамя и обратившись ко многим, приглашает их на войну…». - докладывал Сулейман шамхал Тарковский.