К женщинам судебная власть средневековой Руси относилась снисходительнее, чем к мужчинам. За большинство проступков и преступлений (в том числе за прелюбодеяние) их насильно постригали в монастырь. Но еще со времен Церковного устава князя Ярослава Мудрого (большинство историков датируют его XI-XII веками) не исключалась и смертная казнь для женщин, например, если та «без своего мужа или при мужи дитяти добудеть да погубить». Суд царский или церковный был вполне свободен в выборе наказаний. Сам царь мог казнить и миловать своей волей ― Иван III велел однажды «казнити, потопити в Москве реке нощью лихих баб, приходивших с зельем к великои княгине Софье», а Иван Грозный вообще не ограничивал себя ничем: он мог отдать приказ стрельцам расстрелять «из ручниц» жену и старшую дочь отравленного им князя Владимира Старицкого (об этом писал князь Андрей Курбский) или повелеть повесить изнасилованных им боярынь прямо над порогом их домов или даже над обеденным столом их супругов (это уже свидетельства итальянского военачальника и географа Алессандро Гваньини).

C 1649 года, когда было принято Соборное уложение, женщин-мужеубийц стали закапывать в землю, а «совратителей к своей бусурманской вере» ― сжигать на костре. «Одну женщину осудили быть заживо закопанной в землю. Она была виновна в смерти мужа, и таково было наказание за это. Напротив, того, кто сломает жене шею, даже не бьют кнутом.

В 1744 году, в правление Елизаветы Петровны, был обнародован указ о раздельном содержании в тюрьмах и острогах лиц мужского и женского пола. Заключенных привлекали к работе: с 1771-го по распоряжению Сената «непотребных девок» стали отправлять на фабричную работу и в прядильные дома.

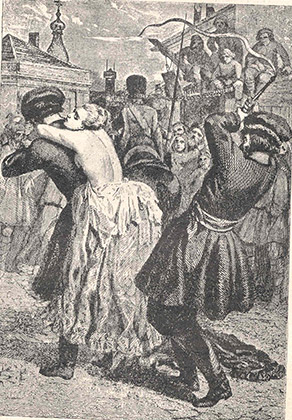

Наказание княгини Натальи Лопухиной в 1743 году. Обвиненную в заговоре, ее секли и, вырвав язык, сослали в Сибирь.

Иллюстрация из книги Николая Евреинова «История телесных наказаний в России», Санкт-Петербург, 1913.

В 1887 году произошло знаковое для женского тюремного населения событие ― в тюремную стражу была введена должность тюремных надзирательниц для надзора за арестованными и осужденными женщинами. «Таким образом, женщины-арестантки были наконец освобождены от тягостной для них мужской стражи. Впрочем, слова закона нередко расходились с практикой, и женский надзор не был введен повсюду», ― писал криминалист и тюрьмовед Михаил Гернет. Как до, так и после этого арестантки становились жертвами повсеместного «лихого разврата» как со стороны надзирателей, так и со стороны соседей-заключенных.

«Тюремная администрация оказывается совершенно бессильною помешать любовному общению заключенных арестантов и арестанток: знакомства завязываются с поразительною быстротою посредством мимики, перекрикиванием, посредством переписки и даже личными встречами, которые удаются не так редко, несмотря на все тюремные засовы и запреты», ― рассказывал Гернет в очерке тюремной психологии.

Такая расслабленная обстановка была характерна для уголовных тюрем. К политическим заключенным власти были куда строже. «Политические преступники, как по роду, так и важности преступления их, ― говорилось в секретном циркуляре департамента исполнительной полиции от 15 августа 1878 года, ― составляют совершенно особую категорию, а поэтому и должны быть содержимы отдельно от прочих заключенных». Вера Фигнер, революционерка, участвовавшая в подготовке нескольких покушений на Александра II, провела в одиночной камере в Шлиссельбургской крепости 20 лет и лишь несколько лет спустя получила право выходить на прогулку не в одиночестве. Своих собратьев-революционеров, заключенных вместе с нею, она практически не видела, многие из них сошли с ума или свели счеты с жизнью.

В тюрьмах, где общение с мужчинами оказывалось невозможно, многие женщины вступали в однополые отношения. Использующееся и сейчас в тюремном арго определение «ковырялка» было известно и в начале XX века. «Так зовутся на жаргоне тюрьмы женщины-трибады, исполняющие при противоестественных отношениях с товарками по заключению роль мужчин», ― описывал тюремный быт Гернет. Он цитирует свою переписку с одной из заключенных: «Эти женщины “имеют все выходки мужчин и ходят, и причесываются, как мужчины, и курят, и носят рубашки-косоворотки, подпоясанные шнурком”. Ухаживание начиналось с записок, с уверений в безумной любви и просьб никому не принадлежать. В записках она писала, что целует ее маленький ротик и глазки и хочет всю расцеловать».

В марте 1893 года ― через двадцать лет после первых обсуждений ― был принят закон об отмене телесных наказаний для ссыльных женщин. Его принятие предваряла печально известная Карийская трагедия ― массовое самоубийство политкаторжан в знак протеста против применения розог к их товарищу Надежде Сигиде. Уже высеченная розгами, она приняла яд, протестуя против унизительного наказания.

Чем дальше от Петербурга и Москвы, тем больше тюремный быт приобретал человеческий окрас. Показательны в этом отношении мемуары Фанни Радзиловской и Лидии Орестовой, социалисток-революционерок, несколько лет отбывавших наказание на Мальцевской женской каторге, входившей в состав Нерчинской каторги ― основного места отбывания наказания в Восточной Сибири.

Им удалось создать в тюрьме что-то вроде коммуны, жизнь которой практически не пересекалась с администрацией тюрьмы. «В смысле режима, установленного для каторжан, мы имели целый ряд поблажек и незаконных вольностей. Так, к нам ни разу не была применена унизительная команда “встать”, никто никогда не обращался к нам на “ты”, ни разу не были применены репрессии, карцера, нас не заставляли петь молитвы, ― рассказывали авторы мемуаров.― Новенькие, приезжавшие из России, где обычно в тюрьмах шла суровая борьба с администрацией, недоумевали, попав в мирную тихую обстановку, без всякой борьбы. Многим вначале казалось, что они попали в золоченую клетку, где убивают мысль о борьбе».

«Наш тюремный день начинался часов в 8 утра. Проверяли нас утром в 6 часов в то время, как мы спали. Надзиратель входил в камеру и считал издали количество тел на кроватях. Мы так к этому привыкли, что шум отпираемой двери не будил нас, и мы продолжали спать. На обязанности дежурных было — встать раньше других, убрать камеру, вынести парашу, разделить белый хлеб и поставить самовар (…) Утренний чай пили по своим камерам. После чая дежурная мыла чайную посуду, и в камере водворялась тишина», ― писали революционерки.

В первое время камеры в Мальцевской были открыты целый день, и благодаря этому прогулка не имела ограничений. «Самым большим трудом» они считали стирку, назначавшуюся приблизительно раз в месяц. Заключенным неофициально было дозволено носить свое, а не казенное белье, так что «обыкновенно его накапливалось очень много».

Заключенные революционерки в Мальцевской женской каторжной тюрьме

Уголовниц по этапу всегда гнали пешком, до 40 верст в сутки, в то время как политическим разрешали пользоваться подвозами. «Но самым страшным для каторжанок были даже не унижения и побои ― несчастные женщины оказались беззащитны перед неприкрытым мужским интересом, проявляемым со стороны конвоя с совершенно недвусмысленными намерениями. По установившимся нормам тюремной этики, приставать к политическим барышням было не принято, зато уголовные каторжанки считались во время этапа законной добычей для сильного пола и подвергались двойному давлению ― как со стороны охраны, так и со стороны мужчин-арестантов, видевших в женском сопротивлении лишь большую обиду, презрение товарищеского долга и нарушение неписанных тюремных правил. Поэтому многие каторжанки приходили с этапа в место заключения уже будучи беременными», ― писали Радзиловская и Орестова.

Женская каторга в Сибири

«Казенная пища была по-настоящему несвежей, невкусной и несытной, ― писали Радзиловская и Орестова. ― В тюрьмах Нерчинской каторги на одного неработающего человека отводилось: хлеба ― 1 килограмм, мяса — 130 грамм, крупы гречневой — 30 грамм, картофеля — 100 грамм, соли — 35 грамм, сала топленого — 10 грамм, луку репчатого — 12 грамм, чаю — 4 грамма, перцу — 2 грамма на 10 человек, лаврового листа — 1 грамм на 10 человек, капусты — 100 грамм. Фактически же, кроме ржаного хлеба, казенная порция к обеду сводилась к щам из гнилой капусты с микроскопическим кусочком супного мяса, большей частью с душком. На ужин была гречневая кашица, скорее похожая на густой суп, а в холодном виде на кисель. Только по большим праздникам кашица заменялась пшенной кашей». Черный хлеб политички не ели и договорились с начальником тюрьмы получать порцию муки, из которой жившие за оградой тюрьмы пекли хлеб. «Таким образом мы имели большое подспорье в виде 3-4 фунтов белого хлеба на человека в неделю», ― радовались каторжанки.

Главным же содержанием своей жизни заключенные Мальцевской считали самообразование, от первоначальной грамоты для необразованных социалисток до сложных философских проблем.

Советская власть вряд ли простила бы своим каторжанам такие вольности. Клеймившая «ужасы царизма» большевистская диктатура моментально переняла все карательные функции прежнего режима, гипертрофировав самые жестокие и бесчеловечные методы обращения с заключенными и отказавшись от попыток оторвать отдельного человека от коллектива преступников. Строился ведь коммунизм, так что была сделана ставка на групповую систему отбывания наказания ― ту же каторгу, только страшнее.

Первые лагеря на территории Советской Республики появились летом 1918 года, еще неофициально. Совет народных комиссаров предписал своим декретом от 5 сентября 1918 года проводить «беспощадный массовый террор» в отношении классовых врагов и «сомнительных». К концу 1921 года на территории будущего СССР уже функционировали 122 лагеря. Руководство ими было централизовано год спустя в едином органе ― Главном управлении местами заключения Народного комиссариата внутренних дел.

Принудительный труд, как обязательный и применяющийся по возможности широко элемент советской пенитенциарной системы, стал фактом с выходом в июле 1929 года постановления СНК «Об использовании труда уголовно-заключенных».

Пять лет спустя система лагерей получила свою всемирно известную аббревиатуру ― ГУЛАГ, Главное управление лагерей и мест заключения.

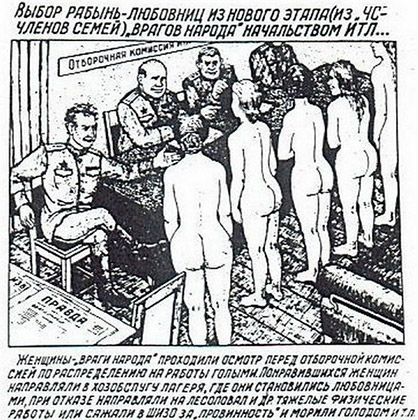

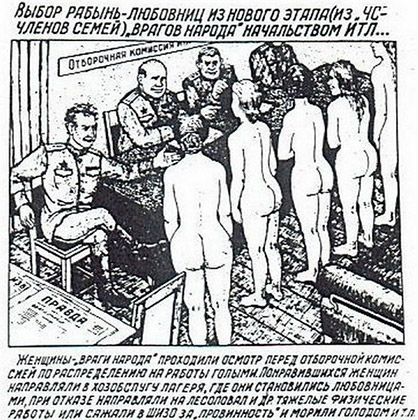

Рисунок охранника ГУЛАГа Данцига Балдаева

Отношение к женщинам-заключенным со стороны администрации советских лагерей было таким же, как и ко всем остальным «зека» ― как к «рабгужсиле». Они не перестали шить или валять валенки, но занялись заодно постройкой электростанций и каналов, рубкой леса, работами в шахтах и на тяжелых производствах. Женщины «задерживали разворот работ» по строительству Цимлянской плотины, так что их рекомендовалось перебросить для работы в сельскохозяйственных лагерях ГУЛАГа. А вот прокладку дорог в союзном министерстве считали работой для заключенных женщин посильной ― и с 1952 года дорожное строительство, за которое отвечало Главное управление шоссейных дорог МВД, осуществлялось их руками.

Зачастую женщин прямо использовали как лошадей. «Навсегда осталась в памяти рабочая кухни Дина. Женщина крепкого телосложения, бывшая одесская грузчица, Дина рассталась со своим мужем за много лет до ареста. Он тогда тоже был рабочим в порту. Только на следствии узнала Дина, что ее бывший муж занимал потом высокий пост в каком-то городе. (...) Никакие объяснения на следствии не помогли. В Томске Дина была использована как тягловая сила — она заменяла лошадь. Мы получали продукты из Томской тюрьмы. В обязанности Дины входило грузить продукты на телегу и доставлять их к кухне. Она подвозила картошку, капусту, крупу и мясные туши», ― вспоминала жена расстрелянного наркома Николая Бухарина Анна Ларина, арестованная в 1937 году и освободившаяся только в 1956-м.

Анна Ларина-Бухарина, третья супруга Николая Бухарина

Фото: Игорь Михалев / архив РИА Новости

Начальство иногда проявляло трогательную заботу о заключенных. «В лагпункте 94 квартала работающие на лесоразработках заключенные женщины на протяжении 12 часов не получают горячей пищи», ― жаловался начальник Главгидроволгобалтстроя МВД СССР Яков Рапорот замглавы МВД Петру Георгиевскому. Наряду с другими организационно-хозяйственными проблемами это привело к резкому невыполнению плана, так что для «обеспечения необходимых коммунально-бытовых условий и правильного трудового использования заключенных» Рапопорт настаивал на неотложном вмешательстве в работу лагподразделения.

В другом лагерном пункте где-то под Котласом, вспоминал рассказы «зека» прошедший через лагеря в 1940-1946 годах философ Юлий Марголин, на 2400 заключенных женщин 1600 лежали не вставая; ежедневно там умирали по 30 человек. Питание вообще зависело от норм выработки: заключенный, выработавший 75 процентов нормы на деле получал соответственно три четверти пайка, выработавший половину нормы ― половину и пайка. Потерявшим силы выходить на работу продпаек зачастую не доставался.

«Существует негласный закон: в тюрьме и в лагерях не говорить о пище и о своем деле», ― вспоминала филолог и военный офицер Ольга Носова, сидевшая в 1947-1954 годах в мордовском Дубравлаге, в Ванино на Дальнем Востоке и в Магадане. Смертность в лагерях в отдельные годы ― например, в годы войны и особенно в 1942-1943 годах, когда паек был урезан до минимального, ― доходила до 20 процентов. По архивным данным, за годы существования лагерной системы в заключении умерли более 1,1 миллиона человек, еще более 600 тысяч человек умерли в тюрьмах и колониях.

За все существование СССР лишь однажды были публично обнародованы данные о питании заключенных ― в сборнике материалов Центрального карательного отдела Наркомюста за 1920 год. Подследственному тогда полагалось 1922 килокалории в сутки. На бумаге невырабатывающих производственные нормы, согласно секретному августовскому приказу НКВД 1939 года, ждали 600 граммов хлеба, 100 граммов крупы, 128 граммов рыбы, 30 граммов мяса и полкило овощей. Тем, кто не вырабатывал чуть меньше, чем остальные (от 60 до 99 процентов), полагалось от 100 до 400 граммов хлеба сверху, в зависимости от разряда работы. Женщины редко оказывались в числе «стахановок», и положение их в лагере было незавидным.

«Лагерь, где мужчины на 90 процентов становятся импотентами, для женщин, которых слишком мало по сравнению с мужчинами и которые поэтому всегда найдут охотника, ― есть школа проституции. Для молодой женщины, часто 17-18-летней девушки, присланной в лагерь за неосторожное слово или за происхождение, единственный способ уцелеть ― это продать себя за хлеб, за одежду, за легкую работу или протекцию начальника. (...) Терять им нечего. Через десять лет пребывания в лагере, они и так обратятся в развалины, в затасканное человеческое отрепье. Забеременевших отправляют в особые лагеря, где они получают улучшенное питание и на некоторое время до и после родов освобождаются от работы. Детей у них отберет государство. В “книжке норм”, где указаны нормы питания для несовершеннолетних и детей, для стахановцев и штрафных, имеются также нормы для беременных и для младенцев в лагерях. Эти нормы ― молока, улучшенного питания и покоя ― заставляют женщин искать беременности как средства хоть на короткое время вырваться из каторжных условий. Главным массовым мотивом является для них не сексуальная потребность, а материальная нужда. Результат тот, что в женских лагерях, где скучены тысячи женщин, мужчина не может показаться без охраны вооруженной стражи. Мегеры обступят его и силой будут готовы вырвать то, что им нужно. Ребенка у них все равно отберут, и половая жизнь в них подавлена. Все, что им нужно, ― это отдых от работы и лучшее питание в одном из специальных лагерей», ― вспоминал годы своего заключения Марголин. В 1947 году в лагерях и колониях ГУЛАГа находилось 14 630 детей заключенных женщин и 6779 беременных женщин, детская смертность из расчета на каждую тысячу в домах младенца ГУЛАГа составляла в тот год 409 детей, в дальнейшем она все время сокращалась, достигнув к 1953 году 46 на 1000.После Великой Отечественной войны условия содержания изменились: с конца 1940-х годов мужчины и женщины сидели раздельно. Это избавило женщин от регулярных изнасилований, но на смену постоянным сексуальным унижениям пришел каторжный труд.Подавленная сексуальность дала новый толчок к установлению тотальных однополых отношений. В женских бараках в лесбийские отношения вступали от 60 до 90 процентов всех осужденных.

Жизнь заключенных ГУЛАГа в рисунках осужденной художницы Евфросинии Керсновской

После себя ГУЛАГ оставил преемника ― систему исправительно-трудовых колоний, ведь что могло исправить человека в Советском Союзе если не труд? Сталинские исправительно-трудовые лагеря в 1956 году были преобразованы в исправительно-трудовые колонии (ИТК), что ликвидировало систему особого содержания лиц, совершивших контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления.

Режим содержания в СИЗО, на этапе и в колониях там наследовал все традиции и дореволюционного, и сталинского времени ― от правил распорядка до системы наказаний.

Поэтесса Юлия Вознесенская, дважды оказывавшаяся в тюрьме, в 1964-1965 и 1976-1979 годах, сравнивала две своих «ходки»: «С 1964 года в “Крестах” многое изменилось. Тогда женщин держали в одном корпусе с мужчинами, и занимали они всего два этажа в одном из ответвлений “Креста”. Камеры были небольшие, только на четыре человека. Теперь есть камеры на 8, на 12, на 20 человек и больше. Но мест всем все равно не хватает. Я видела камеры, где под каждой шконкой лежало по заключенной. Даже в больнице больные иногда лежат на полу. На окнах появились железные жалюзи. В 1964 году я еще видела солнце в камере. Но появились и некоторые изменения “к лучшему”. Вместо железных “параш” в углах поставили унитазы. Это создает удобства для надзирателей — не нужно выводить заключенных «на оправку» дважды в день, но воздух в битком набитых и плохо проветриваемых камерах чище от этого не стал. Постоянно ощущаешь, что не туалет находится в жилом помещении, а ты живешь в туалете».

Ратушинскую возмущала и тотальная унификация внешнего облика заключенных: «Ввели нагрудные знаки, появиться без них — нарушение. Приказали повязываться косынками, без косынки — нарушение. И в строю, и на работе, везде вообще, только на ночь снимаешь. Волосы, конечно, портятся, а что поделаешь? Сапоги эти дурацкие! На Украине еще разрешают женщинам хоть летом в тапочках ходить, а в РСФСР — нет. Теплого ничего не положено, кроме носков и телогрейки. Так и стоишь зимой на проверке в коротенькой хлопчатой юбочке “установленного образца”, мерзнешь, как собака. (...) Зато теперь эстетические чувства Валентины Терешковой удовлетворены. Она может приезжать в Харьковскую зону (из нее, кстати, с перепугу сделали “показательную” и вконец замордовали там женщин всякими дисциплинарными ухищрениями). Она может приезжать в любую другую зону СССР с уверенностью, что никто не будет одет лучше нее. Все будут одеты одинаково плохо».

Карательная составляющая не была изжита ни в годы «перестройки», ни после падения Советского Союза. Если в 1991 году в СССР на 100 тысяч населения приходилось 433,8 находящихся под стражей на всех стадиях обвинения, то в России на 2013 год ― 478,5 человека. В июле 2013 года под стражей находились 686,2 тысячи человек (из них 56,7 тысячи женщин). Это в пять с половиной раз больше, чем ровно сто лет назад, когда все население Российской империи всего на 20 миллионов превосходило нынешнее российское.

Обезличивание, обобществление времени, уделяемого на труд и на досуг, насильственный коллективизм, присущий советской исправительной системе, Россия унаследовала в полной мере. Тюрьма, как свидетельствует (файл .pdf)ведущий российский исследователь пенитенциарной системы Людмила Альперн, вносит значительный вклад в архаизацию общественного порядка.

Женская тюрьма в этом смысле чуть прогрессивнее мужской, основанной на выстраивании сексуальной иерархии едва ли не первобытного характера. «Парная “брачная” система, возникшая в женских пенитенциарных учреждениях, ― рассуждает Альперн о формах социальной жизни по ту сторону колючей проволоки в женских ИК, ― гораздо ближе к формам, существующим в современном обществе, чем организация сексуальной жизни в мужских тюрьмах, что позволяет интерпретировать женскую среду как более современную систему формирования социума. Отсутствие кастовой иерархии, “опущенных”, легальное сотрудничество (а не вражда) с администрацией ― все то, что считается позорным в мужских коллективах, ― созвучнее современному пониманию устройства жизни, чем жесткие вертикали мужских тюрем».

Два мира российской тюрьмы, женский и мужской, исследовательница сравнивает с навязчиво просвечивающими архаическими структурами, «симулирующими устройство первобытной общины, ― женские и мужские дома, наглухо изолированные друг от друга». Кто-то из социологов даже переносит эту модель на все российское общество, не просто повторяя избитое «Россия ― одна большая тюрьма», а говоря об отсутствии единого «большого общества» при наличии множества «малых сообществ», существующих в независимости друг от друга и зависших между прошлым и будущим.

Комментарии

Так кто вам общество создал гнилое,

Жестокое, порочное, немое, злое

И безразличное к страданиям людским?

Оно построено, наверное, такое

Народом, чертовщиной иль природой,

Или царями с безобразной свитой,

Элитой государства в мантиях господ!

От жадности своей к сокровищам, богатству

Они утратили любовь и уважение к народу

И губят, убивают райскую природу

На радость аду, дьяволу и сатане,

И возятся в своём излюбленном гумне.

Так кто освободит Вас от уродов,

Которые ломают, мучают несчастное "живое"

И в страшном смехе издеваются над ним?

Ни бог, ни царь, а твердою своей "рукою",

Вы можете освободить себя и этот мир!

Так пусть горит звезда великих предков

И освещает путь свободы для рабов!

Настанет час и день тот неизбежно,

Когда очистится земля разумно, "нежно"

От черной силы дьявольских оков!

В несправедливости, в беде, борьбе

Пройдут года или века наверно,

И человечество решит всё верно,

Вернётся снова к социалистической судьбе!