Тюркские народы. Башкиры

Башкиры

КОРЕННОЙ НАРОД ЮЖНОГО УРАЛА

Окончив материал о башкирах Челябинской области, я лишний раз убедился, что большинство из нас (и автор тоже) плохо знает как историю своего края, так и людей, с которыми сталкивается каждый день. И я рад, что мне удалось расширить границы своего сознания.

В энциклопедиях говорится, что башкиры -тюркский народ, живущий в Республике Башкортостан и других регионах России – в Челябинской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Самарской и Саратовской областях, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии. Это автохтонный (коренной) народ Южного Урала, Предуралья и Зауралья. Его численность – свыше одного миллиона 750 тысяч человек. Башкиры занимают четвёртое место в РФ по количеству, после русских, татар и украинцев.

Они говорят на своем языке. По вероисповеданию – мусульмане-сунниты. Главный музыкальный инструмент – курай, главное блюдо – бишбармак.

Они говорят на своем языке. По вероисповеданию – мусульмане-сунниты. Главный музыкальный инструмент – курай, главное блюдо – бишбармак.

В IX веке, фиксируют исследователи, появился этноним “башкорт”. Он берёт начало от имени известного по письменным источникам хазарского военачальника Башгирда, который жил с двумя тысячами всадников между хазарами и кимаками, в бассейне реки Яик (сейчас – Урал). Другое название башкир – иштяк, истяк. Есть также версия, что название происходит от слова «курт» – пчела и обозначает пчеловода. П. Рычков проводит этимологию названия от ногайского «башкурт» – главный волк.

По поводу происхождения башкир долгое время существовали две гипотезы: угро-мадьярская (ее придерживались В. Татищев, Д. Шлёцер, Д. Месарош, С. Токарев) и тюркская (В. Флоринский, В. Вельяминов-Зернов, В. Витевский). В XX веке исследователи С. Руденко, Р. Кузеев, Н. Дмитриев и другие обосновали точку зрения, по которой при формировании этнической культуры башкир решающую роль сыграли тюркские племена южносибирского и центральноазиатского происхождения при участии местного (приуральского) населения: финно-угорского (в том числе угро-мадьярского), сармато-аланского (древнеиранского).

Древнетюркские предки башкир, испытавшие на прародине влияние монголов и тунгусо-маньчжуров, до прихода на широкий Южный Урал (нынешняя территория Башкортостана, Оренбургской и Челябинской областей, часть Курганской и Свердловской области) кочевали на юге Западной Сибири, затем в приаральско-сырдарьинских степях, вступая в контакты с печенежско-огузскими и кыпчакскими племенами.

Ученый Н. Бикбулатов отмечает, что ни одно из башкирских племен не называло себя башкирами, так именовалось объединение нескольких племен. Историк делает вывод, что эту этническую общность сплотил один человек – Башгирд. Под его предводительством башкиры объединились в военно-политический союз и начали осваивать современные территории расселения. На Южном Урале их степные племена частью вытеснили, частью ассимилировали местное (финно-угорское, иранское) лесное население, вступили в контакт с камско-волжскими булгарами (предки современных татар), оседлыми племенами Урало-Поволжья и Западной Сибири.

Путешественники обращали внимание, что древние башкиры говорят на языке близком к венгерскому. Их отождествляют с угорскими племенами – предками современного венгерского народа. На самом деле, считает кандидат исторических наук, доцент ЮУрГУ Г. Самигулов, население Южного Урала IX-XII веков, скорее всего, включало в себя и тюркские, и угорские племена, в том числе и родственные венграм (мадьярам), предки которых ушли в Европу в IX-X веках. В какой-то степени, венгры и башкиры имеют общих предков. Не удивительно, что внешне башкиры разные. В них смешиваются европеоидные и монголоидные типы. Язык народа относится к западной ветви тюркской группы алтайской семьи, имеет разветвлённую диалектную структуру. Часть современных башкир говорит на татарском и русском языках.

Башкиры живут на своей нынешней земле (в том числе – в горнозаводской зоне Челябинской области, на юге Уральского хребта) с конца IX-начала X веков. Г.

Самигулов отмечает, что Ахмед ибн Фадлан, секретарь посольства Багдада к царю Волжского Булгара, в 922 году оставил записки, которые содержат первое описание башкир. Посольство встретилось с ними между реками Яик и Итиль (Волга). В X веке на территорию башкир начал проникать ислам, ставший в XIV веке господствующей религией. В XIII веке башкиры были завоёваны монголо-татарами. В это время народ воспринял кыпчакский язык – язык Золотой Орды. Упорное, временами успешное сопротивление башкир совместно с булгарами монгольскому завоеванию нашло отражение в исторических и фольклорных источниках.

Согласно работам уфимского ученого Р. Кузеева, на восток Челябинской области (в географическом смысле это Зауралье) башкиры шли в XIV-XVI веках с Приуралья (нынешний Башкортостан) и с юга Уральского хребта (территория от Аши до Чебаркуля). Окончилось это переселение в период падения Сибирского ханства. (Как известно, после распада Золотой Орды образовались Казанское, Астраханское и Сибирское ханства и Ногайская орда. Западная часть широкого Южного Урала входила в Казанское ханство, южная – в Ногайскую орду, восточная, нынешняя Челябинская область, – в Сибирское ханство).

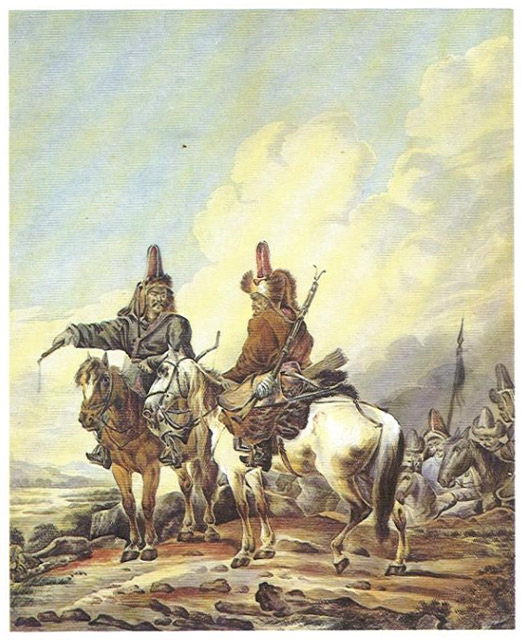

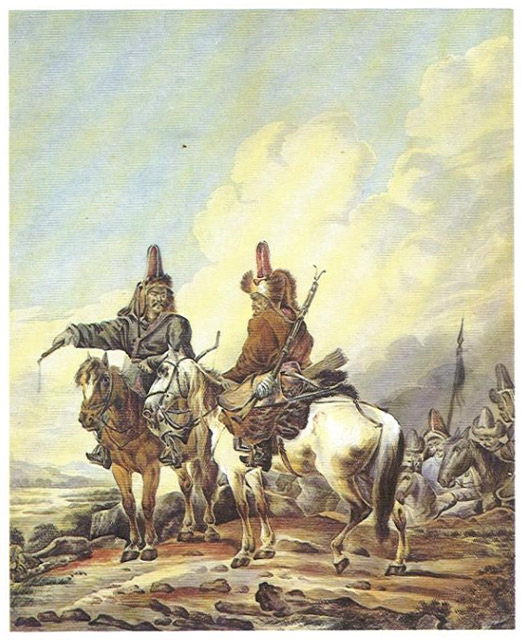

После завоевания Казани войсками Ивана IV (Грозного) башкиры приняли российское подданство. В 1557-1586 годах завершилось присоединение Башкирии к России. За народом, пишут историки, было признано право владеть землями на вотчинных началах, жить по своим обычаям и религии. Тем не менее, башкиры неоднократно, каждые 15-20 лет, выступали против российского правительства (восстания XVII-XVIII веков). Они очень ценили свою независимость, возможность поступать по собственному усмотрению. Последним башкирским бунтом против российской власти считается участие в Крестьянской войне 1773-1775 года в составе войск легендарного Емельяна Пугачёва. Один из руководителей этого восстания, Салават Юлаев, остался в народной памяти и считается башкирским национальным героем.

Как отмечают исследователи, в XVI—XVII веках территория Башкортостана в царских документах обозначалась как Уфимский уезд, который делился на Ногайскую, Казанскую, Сибирскую и Осинскую дороги (даруги). Зауральские (в том числе нынешние челябинские) башкиры были в составе Сибирской и, частью, Ногайской, дорог. Дороги состояли из родоплеменных волостей, которые, в свою очередь, подразделялись на роды (аймаки или тюбы).

В 1737 году зауральская часть Башкортостана была приписана к вновь созданной Исетской провинции, территория которой охватывала современную Курганскую, северо-восточную часть Челябинской, южную – Тюменской и восточную – Свердловской областей. В 1744 году императрица Елизавета Петровна высочайшим указом повелела: «Быть в Оренбурге губернии и именоваться Оренбургская губерния и в ней быть губернатором тайному советнику Неплюеву». В Оренбургскую губернию вошли Оренбургская, Уфимская и Исетская провинции.

Историки отмечают, что традиционные занятия башкир – кочевое и полукочевое скотоводство, оно играло ведущую роль в хозяйстве. (У земледельческих народов был и, к сожалению, еще остается взгляд, что кочевники нерационально используют свою землю – значит, они отсталые. На самом деле, кочевники – не отсталые, они просто другие, у них свой подход к земле).

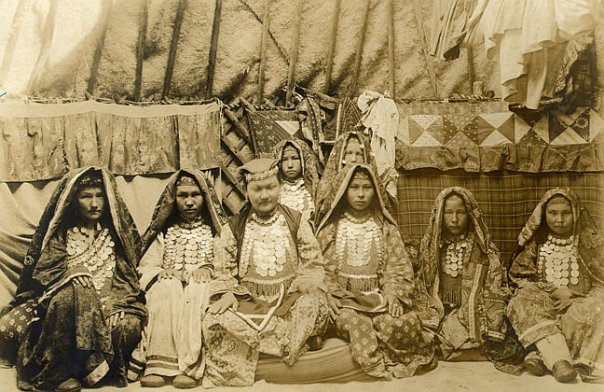

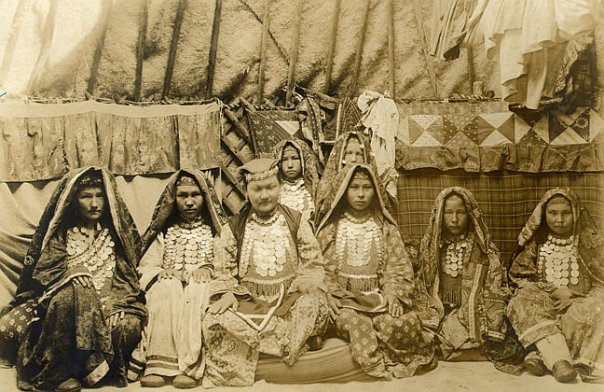

Башкиры также занимались бортничеством, охотой, рыбной ловлей. Они разводили лошадей, овец, меньше – коров, были у них и верблюды. Народ знал и земледелие, подчинённое кочевому образу жизни. Основные культуры – просо, ячмень, конопля. Ремёсла – выплавка железа и меди, изготовление оружия и орудий труда, войлоков, паласов и тканей из животного и растительного сырья. Расселение башкир по широкому Южному Уралу сопровождалось упадком скотоводства, констатируют историки. Изменялись методы его ведения, усиливалась роль земледелия, которое к XIX веку стало ведущим направлением хозяйства.

Башкиры также занимались бортничеством, охотой, рыбной ловлей. Они разводили лошадей, овец, меньше – коров, были у них и верблюды. Народ знал и земледелие, подчинённое кочевому образу жизни. Основные культуры – просо, ячмень, конопля. Ремёсла – выплавка железа и меди, изготовление оружия и орудий труда, войлоков, паласов и тканей из животного и растительного сырья. Расселение башкир по широкому Южному Уралу сопровождалось упадком скотоводства, констатируют историки. Изменялись методы его ведения, усиливалась роль земледелия, которое к XIX веку стало ведущим направлением хозяйства.

Они говорят на своем языке. По вероисповеданию – мусульмане-сунниты. Главный музыкальный инструмент – курай, главное блюдо – бишбармак.

Они говорят на своем языке. По вероисповеданию – мусульмане-сунниты. Главный музыкальный инструмент – курай, главное блюдо – бишбармак.

Башкиры также занимались бортничеством, охотой, рыбной ловлей. Они разводили лошадей, овец, меньше – коров, были у них и верблюды. Народ знал и земледелие, подчинённое кочевому образу жизни. Основные культуры – просо, ячмень, конопля. Ремёсла – выплавка железа и меди, изготовление оружия и орудий труда, войлоков, паласов и тканей из животного и растительного сырья. Расселение башкир по широкому Южному Уралу сопровождалось упадком скотоводства, констатируют историки. Изменялись методы его ведения, усиливалась роль земледелия, которое к

Башкиры также занимались бортничеством, охотой, рыбной ловлей. Они разводили лошадей, овец, меньше – коров, были у них и верблюды. Народ знал и земледелие, подчинённое кочевому образу жизни. Основные культуры – просо, ячмень, конопля. Ремёсла – выплавка железа и меди, изготовление оружия и орудий труда, войлоков, паласов и тканей из животного и растительного сырья. Расселение башкир по широкому Южному Уралу сопровождалось упадком скотоводства, констатируют историки. Изменялись методы его ведения, усиливалась роль земледелия, которое к

Комментарии

Комментарий удален модератором