|

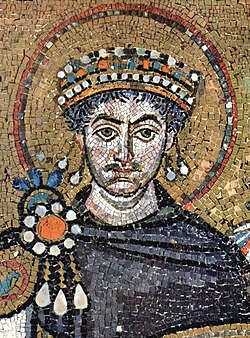

| Императрица Феодора (деталь мозаики вбазилике Сан-Витале, Равенна) |

|---|

| Дата рождения: |

ок. 500 года

|

|---|

| Место рождения: |

Фамагуста, Кипр

|

|---|

| Дата смерти: |

28 июня 548

|

|---|

| Место смерти: |

Константинополь,Византийская империя

|

|---|

| Супруг: |

Юстиниан I

|

|---|

| Феодора на Викискладе |

Феодо́ра (др.-греч. Θεοδώρα — «Божий дар»; ок. 500, Фамагуста, Кипр — 28 июня548, Константинополь, Византийская империя) — византийская императрица, супруга императора Юстиниана I. Оказала большое влияние на религиозную и политическую жизнь Византийской империи середины VI века. Самая известная обладательница этого имени.

Почитается Христианской Церковью как святая. Память императрице Феодоре совершается в православной церкви вместе с её мужем 27 ноября (14 ноября постарому стилю).

Античные актрисы. Помпейскаяфреска I века. Судя по описаниюПрокопия, одежды в театре мимов вVI веке почти не изменились.

Феодора родилась около 500 года[1] (по одной из версий на Кипре[2]) в семье служителяконстантинопольского цирка зверей, который после смерти оставил в нищете вдову и трёх малолетних дочерей, из которых Феодора была средняя. Впоследствии из почтения к императорскому дому появились биографии, в которых её отец именовался сенатором.[3]Мать Феодоры вторично вышла замуж снова за смотрителя за зверями, и девочки стали зарабатывать на жизнь работой в цирке.[4]

Единственным аутентичным источником о молодости Феодоры является памфлет её современника Прокопия Кесарийского «Тайная история», написанный в 550 году (спустя 2 года после смерти Феодоры) против её мужа, императора Юстиниана. В памфлете супругам приписываются всевозможные пороки и злоупотребления.

С юных лет, как утверждал Прокопий, Феодора стала гетерой и вместе с сестрами участвовала в представлениях мимов — «Комито, уже блистала среди своих сверстниц-гетер; следующая же за ней Феодора, одетая в хитончик с рукавами, как подобает служаночке-рабыне, сопровождала её».[4] Про этот этап биографии Феодоры Прокопий отзывался нелестно: «Но как только она подросла и созрела, она пристроилась при сцене и тотчас стала гетерой из тех, что в древности называли „пехотой“. Ибо она не была ни флейтисткой, ни арфисткой, она даже не научилась пляске, но лишь продавала свою юную красоту, служа своему ремеслу всеми частями своего тела».[4]

Прокопий с осуждением снабдил описание занятий Феодоры в театре мимов многими подробностями, однако признал, что «была она необыкновенно изящна и остроумна. Из-за этого все приходили от неё в восторг». По его словам Феодора прерывала частые беременности, вызывая выкидыши.

Начальный этап жизни будущей императрицы и святой не подтверждается и не опровергается текстом житий Феодоры, в которых кратко указывается — «была сначала грешницей, но потом раскаялась».[5]

Современник Феодоры, Иоанн Эфесский, хотя и благосклонно относился к ней, тем не менее в своем сочинении «Жития восточных святых» назвал её «Феодорой из борделя». Именно так называли в Константинополе любовницу влиятельного военачальника Юстиниана, ещё не ставшего императором, и к которой за покровительством обратились сирийские монофизиты, преследуемые императором Юстином.[6][7]

Феодора оставила Константинополь, чтобы последовать в северную Африку за любовником Гекеболом, получившим должностьархонта Пентаполиса. Но тот вскоре прогнал её, и Феодора была вынуждена опять зарабатывать себе на жизнь проституцией в египетской Александрии.[4] Находясь в крупном культурном и научном центре своего времени, Феодора попала под влияние той просвещённой среды, познакомилась с монофизитством, которому потом тайно покровительствовала.[8][9] Там же Феодора познакомилась с патриархами Тимофеем IV Александрийским и Севиром Антиохийским, которые любили в своих проповедяхобращаться к женщинам и, возможно, способствовали произошедшим изменениям в её образе жизни.[3]

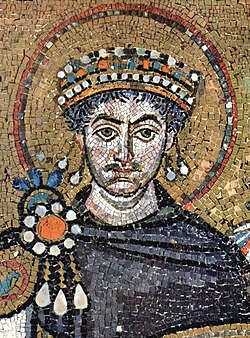

Император Юстиниан. Мозаика в базилике Сан-Витале (деталь), Равенна

После возвращения в Константинополь Феодора стала зарабатывать на жизнь рукоделием (прядением пряжи), оставив прежние способы добывания денег. Красотой, умом, необычайным обаянием и твёрдой волей она покорила сердце будущего императора Юстиниана, подходившего к 40-летнему возрасту. Существует ряд версий их знакомства: по одной из них он увидел её в окне, по другой их познакомила актриса Македония, в доме которой Феодора жила после возвращения из Александрии.[9]

К 523 году он возвысил её до статуса патрициев. Для возможности их законного брака в 524 году был даже изменен закон Константина Великого, запрещавший браки знатных лиц с женщинами низкого происхождения, актрисами и дочерьми актрис. По новому закону такие браки допускались с личного разрешения императора, если женщина бросала ремесло актёрства.[10] Бракосочетание Юстиниана, бывшего тогда только наследником престола, с Феодорой состоялось вероятно в 525 году в Святой Софии.

Юстиниан никогда не придавал значения происхождению Феодоры, считал её равной себе. Это объясняется тем, что сам Юстиниан был выходцем из крестьянской семьи[11], хотя и получил благодаря своему дяде (неграмотному императору Юстину) хорошее образование и власть. Император действительно любил Феодору, о чём свидетельствует его переименование крепости Аназарв (в Сирии) в Феодориаду и образование одноименной епархии в Сирии.[12]

После замужества, согласно Прокопию, Феодора более не запятнала себя какими-либо любовными историями. Когда её заподозрили в склонности к рабу-варвару Ареовинду, тот по приказу Феодоры был наказан плетьми и отправлен в ссылку.[13] Прокопий же сообщает, что Ареовинд просто исчез, и никто о нём более ничего не слышал.

Детей у Феодоры и Юстиниана не было. Прокопий в своём трактате сообщает о её сыне Иоанне, рождённом до брака и воспитанном в Аравии отцом. Когда взрослеющий Иоанн появился в Константинополе, чтобы вернуться к матери, та, испугавшись гнева Юстиниана, сделала так, что больше его никто не видел. Историк Шарль Диль упоминает о дочери Феодоры, рождённой также до брака.[14] Сын дочери Феодоры (то есть её внук) приобрёл при византийском дворе того времени высокое положение, что позволяет сделать предположение о том, что его происхождение императора не смущало. Данный факт подтверждает Прокопий, рассказывая о стараниях Феодоры удачно устроить брак своего внука с дочкой полководцаВелизария.

Племянница Феодоры Элия София была выдана ею замуж за будущего императора Юстина II; её матерью могла быть любая из двух известных по Прокопию сестёр Феодоры — Анастасия либо Комито, также характеризуемая автором как гетера.

Политическая и религиозная деятельность[править]

«Императрица Феодора в ложе цирка»Худ. Ж. Констан, конец XIX в.

Участие в управлении империей[править]

Императрицей Феодора стала 1 апреля 527 года, когда её супруг был коронован императором, соправителем умирающего императора Юстина I. Спустя 4 месяца Юстин скончался . Феодора правила государством 22 года наравне с Юстинианом: смещала и назначала высших должностных лиц в империи, оказывала влияние на законодательную и внешнеполитическую деятельность императора, занималась дипломатической перепиской, принимала иностранных послов и т. д. Значимое положение Феодоры как в жизни Юстиниана, так и в делах управления империей, подчеркивает надпись, сделанная Юстинианом на передней стороне золотогопрестола в реконструированном им храме Святой Софии: «Твоя от Твоих приносим Тебе Твои, Христе, рабы Юстиниан и Феодора».[8] По сообщению «ХронографииФеофана» Феодору в её поездке на тёплые Пифийские воды «сопровождали градоначальник патриций Минас и патриций Илья, начальник милостыней и другие патриции, спальничие и вельможи, всех до четырёх тысяч».[15]

Прокопий приводит случай, достоверность которого сомнительна, но характеризует влияние Феодоры в государстве. Когда в горах Кавказа персидское войско терпело неудачи, то царь персов Хосров зачитал письмо Феодоры своему вельможе Завергану со следующей фразой: «За это я обещаю тебе многие блага со стороны моего мужа, который ничего не предпринимает, не посоветовавшись со мной».[4] Эти слова вызвали некоторый подъём боевого духа у персов, взгляды которых на роль женщины в обществе оставались патриархальными.

По мнениюПрокопия любое назначение на должность, произведенное без согласования с Феодорой, заканчивалось для того человека «самой позорной смертью».[4] Феодора была мстительной женщиной и императрицей, никогда не прощала своих врагов.

В управлении империей произошло размежевание интересов: Юстиниан проводил общую политическую линию, а Феодора интересовалась её деталями. Иоанн Эфесский, рассказывая о крещении нубийского племени (см. ниже в разделе религиозная деятельность), сообщает о том, что византийские чиновники на местах боялись больше императрицы, чем императора. Один из них оправдывается перед послом Юстиниана: «Страх перед царицей хорошо мне известен, поэтому я не посмел противиться им [посланцам Феодоры]».[16]

Влияние Феодоры не ослабевало вплоть до её кончины. С влиянием Феодоры связывают принятие ряда законов, улучшавших положение женщин, а также суровых норм по отношению к гомосексуалистам, предусматривавших наказание в виде публичного оскопления.[17]

Восстание Ника[править]

Основная статья: Ника (восстание)

Голова императрицы Феодоры.Кастелло Сфорцеско, Милан

В трудные минуты она проявляла редкое мужество и неукротимую энергию. Эти черты особенно ярко проявились в 532 во время восстания Ника, когда в обстановке всеобщей паники она помешала бегству Юстиниана из Константинополя и тем самым, по мнению ряда исследователей[18][19], спасла трон. В момент, когда император готов был покинуть город, она на заседании императорского совета обратилась к нему с речью, приводимой у Прокопия в трактате «О персидской войне», и произнесла слова, ставшие афоризмом:

Сейчас, я думаю, не время рассуждать, пристойно ли женщине проявить смелость перед мужчинами и выступить перед оробевшими с юношеской отвагой. Тем, у кого дела находятся в величайшей опасности, ничего не остается другого, как только устроить их лучшим образом. По-моему, бегство, даже если когда-либо и приносило спасение и, возможно, принесет его сейчас, недостойно. Тот, кто появился на свет, не может не умереть, но тому, кто однажды царствовал, быть беглецом невыносимо. Да не лишиться мне этой порфиры, да не дожить до того дня, когда встречные не назовут меня госпожой! Если ты желаешь спасти себя бегством, государь, это нетрудно. У нас много денег, и море рядом, и суда есть. Но смотри, чтобы спасшемуся тебе не пришлось предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царская власть — лучший саван.[20]

|

Литературным образцом для этой речи возможно стала указанная у Геродота речь карийской правительницы Артемисии на совете персов перед Саламинской битвой, хотя по смыслу Артемисия призывала к обратному, отказу от сражения.[21] Слова «царская власть — лучший (прекрасный) саван» — были заимствованы Прокопием от сиракузского тирана Дионисия Старшего. В 403 г. до н. э. Дионисий был осаждён восставшими в крепости, и на предложение друга спасаться, ответил: «Тирания — прекрасный саван».[22] Речь Феодоры подверглась Прокопием литературной обработке, однако никто из историков не сомневается в том, что Феодора произнесла нечто подобное, хотя и не в столь блестящих выражениях.

Для бывших куртизанок и проституток Феодора открыла монастырь на берегу Босфора (так называемый монастырь раскаяния). По пристрастному мнению Прокопия условия проживания там были настолько суровы, что многие женщины по ночам бросались с высоты, чтобы покончить с мучениями.[4]

Иоанн Малала, современник Прокопия, не так враждебно настроен по отношению к Феодоре и сообщает следующее о благих деяних императрицы:

В то же самое время благочестивая Феодора после других своих добрых дел сделала следующее. Так называемые содержатели притонов шныряли вокруг, высматривая повсюду бедняков, имеющих дочерей, и, дав им обещания и немного номисм, они забирали тех [девиц] якобы на воспитание. [Сами же] выставляли их публично, пользуясь их несчастьем и получая низкую выгоду от [продажи] их тел. И вынуждали их выставлять себя. Таких содержателей притонов она [Феодора] повелела разыскать со всей тщательностью. И когда они были приведены вместе с девицами, она приказала каждому рассказать о клятве, данной их родителям. Те сказали, что дали по пять номисм за каждую [девицу]. После того как сказанное было подтверждено клятвой, благочестивая василиса, дав деньги, освободила девиц от ярма горького рабства, повелев, чтобы не было содержателей притонов, а девиц, одарив одеждой и дав по номисме, отпустила[12].

Религиозная деятельность

Феодора тайно покровительствовала монофизитам: способствовала избранию константинопольским патриархом Анфима, а после его низложения в 536 году укрывала его 12 лет в тайной кельи своего дворца.[8][23] Так же не без её участия происходило замещение александрийского патриаршего престола монофизитами. В её половине дворца (возможно с согласия Юстиниана) вместе с Анфимием проживал привезённый в Константинополь в 538 году патриарх Феодосий Александрийский, который образовал там подобие монастыря и вёл себя как глава всемирной монофизитской церкви.[24] По мнению А. В. Карташеваименно Феодора «искусственно размножила монофизитские хиротонии и прямо создала и укрепила историческое существование монофизитских церквей вплоть до наших дней».[8]

Несмотря на пристрастия жены Юстиниан всё же не прекращал преследования монофизитов, начавшиеся после четвёртого Вселенского собора, хотя и не был в них последователен, а из-за влияния Феодоры слишком нерешителен. Например, послеземлетрясения в ноябре 533 года, когда народ на улицах скандировал — «Август, сожги томос Халкидонского собора!», он издал богословский указ, растянутый и не вполне ясный, с формулами: «Одному и Тому же Христу принадлежат и чудеса и страдания». Так, по мнению Карташева, начали сдаваться позиции Халкидонского собора.[8] Но всё же гонимые монахи-монофизиты в Сирии оскорбляли портреты Юстиниана и в то же время молились о здравии благочестивейшей государыни, а с другой стороны православные, видя уступки Юстиниана монофизитам, желали ему поскорее избавиться от Феодоры.[8] Этотантагонизм использовался Юстинианом и Феодорой для оказания влияния на обе спорящие стороны.

Интерес Феодоры в укреплении позиций монофизитов выразился также в её поисках кандидата на престол римского понтифика. Им стал Вигилий, возведённый на престол через инцинированный по указанию Феодоры судебный процесс по обвинению папы Сильверия в политической измене.[8]

Историк Шарль Диль, оценивая Феодору, пишет, что она, как все византийки была очень набожной, но при этом тонким политиком и понимала, что богатые провинции Востока, где в то время господствовало монофизитство, были нужны империи.Сирия и Египет, по его мнению, через религиозные расколы проявляли свой сепаратизм, и Феодора, встав на сторону монофизитов и делая им всевозможные уступки, смогла успокоить их недовольство.[3][25] Также существует мнение, что Феодора, будучи сторонницей халкидонской веры[19], считала что «монофизиты круга Севира были весьма близки к православию и что если к ним относиться с терпимостью и уважением, они не смогут не понять и не принять Халкидонский Собор».[24] При этом отмечают, что личная протекция, оказываемая Феодорой лидерам монофизитов, привела к созданию параллельной церковной структуры и усилению раскола.

Феодора не только участвовала в религиозной борьбе, но и заботилась о распространении христианства. Так, епископ Иоанн Эфесский сообщает, что Феодора с радостью приняла предложение посланника александрийского патриарха монофизита Феодосия об обращении в христианство народа нобадов (одно из нубийских племён):

|

Заботясь об этом народе, блаженный Юлиан явился и сообщил покойной царице Феодоре, чтобы вызвать её усердие к обращению этого народа. Царица горела ревностью Божией, она приняла (его) с радостью и обещала, что будет сделано все, чтобы отвратить этот народ от заблуждения почитания идолов. Об этой радости она известила победоносного императора Юстиниана и обещала позаботиться, чтобы блаженный Юлиан был туда послан. Император же не обрадовался, когда узнал, что этого противника собора (Халкидонского) стремятся послать туда... |

|

Несмотря на возражения Юстиниана, Феодора хитростью смогла направить миссионеров-монофизитов к народу нобадов.

Смерть

Феодора скончалась 28 июня 548 года[12] после продолжительной болезни. Епископ Виктор Туннунский, который расходился с императрицей по вопросам религии, оставил такую запись в своей хронике: «Августа Феодора, врагиня халкедонского собора, поражённая по всему телу раковой опухолью, необыкновенным образом окончила жизнь».[26]

Она была похоронена со всеми императорскими почестями в церкви Двенадцати апостолов в Константинополе. Юстиниан после смерти жены, давая торжественные обещания, клялся её именем, которое он увековечил в названиях многих городов ипровинций Византии и завоеванных территорий. В память о жене Юстиниан в монастыре Святой Екатерины на Синае в главнойбазилике, построенной по его указанию, приказал сделать надпись: «Упокоению блаженной памяти императрицы Феодоры».[27] После кончины Феодоры овдовевший Юстиниан остался верен её памяти и не вступал в повторный брак.

Комментарии

Подтверждают слова Иисуса "один раскаявшийся ..." Лука 17:5

Грешат до упора (убивают, грабят, продают себя и т.д.), а затем прямым ходом в святые!!!

Фильм советский есть.