По характеру роста и плодоношения сорта вишни условно делят на кустовидные и древовидные.

Кустовидные вишни (Владимирская, Любская, Багряная и др.) плодоносят преимущественно на плодовых и смешанных веточках и меньше на букетных. Для этой группы характерно оголение веток после плодоношения, крона их становится пониклой, концы ветвей свисают вниз.

Древовидные вишни (Жуковская, Шубинка, Гриот московский и др.) более половины урожая несут на букетных веточках, остальной урожай — на смешанных и плодовых. Как правило, крона их менее оголена. Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодные, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

Сорта

Сорта

Самоплодные сорта:

Аморель, Апухтинская, Булатниковская, Брюнетка, Болотовская, Волочаевка, Любская, Молодёжная, Облачинская, Память Еникеева, Плодородная Лаврушина, Расторгуевская, Русинка.Самобесплодные:

Багряная, Сания, Щедрая.

Багряная.

Слаборослый (до 2 м) кустовидный сорт. Имеет высоко зимостойкие цветковые почки. Начало плодоношения — на 3–4-й год роста.

Плоды массой 3,5–4 г, округлой формы, кисло-сладкие, темно-красные, с темно окрашенным соком, универсального назначения, раннего срока созревания.

Зимостойкость удовлетворительная. Сорт частично самоплодный. Лучшие опылители: Гриот московский, Владимирская, Шубинка.

Владимирская.

Старинный среднерусский сорт народной селекции. Среднерослый (до 3,5 м), с шаровидной кроной. Начало плодоношения на 4–5-й год после посадки.

Древесина зимостойкая, цветковые почки в суровые зимы подмерзают. Плоды массой до 3 г, плоско-округлой формы, темно-красные, с интенсивно окрашенным соком, кисло-сладкие, универсального назначения, среднего срока созревания.

Самобесплодный. Лучшие опылители: Любская, Жуковская, Шубинка.

Волочаевка.

Среднерослое (2,5 м) зимостойкое дерево с округлой кроной. Сорт самоплодный, в плодоношение вступает на 4–5-й год

. Среднего срока созревания. Урожайность 10–12 кг с дерева. Плоды темно-красные, крупные (4,5 г), сочные, кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к коккомикозу.

Гирлянда.

Дерево низкорослое с редкими, почти горизонтально отходящими от ствола ветвями. На юге Черноземья зимостойкость дерева хорошая, цветковых почек средняя.

Сорт высокоурожайный, плоды густо облепляют ветви, откуда происходит название «Гирлянда», урожай может достигать 65 кг с дерева в период полного плодоношения. Среднего срока созревания.

Плоды крупные, 4–5 г, на молодых деревьях до 6 г, округлые, темно-красные. Мякоть темно-красная, приятного кисло-сладкого вкуса.

Горьковская.

Сорт народной селекции, выделен И.П. Елисеевым в насаждениях степной вишни в Нижегородской области. Сильнорослый (до 4 м).

Плоды мелкие (до 2,5 г), округлой формы, темно-красные, с окрашенным соком, технического назначения, позднего срока созревания. Зимостойкость высокая. Лучшие опылители: Владимирская, Шубинка.

Гриот московский.

Сильнорослый (до 4 м) сорт. Плоды массой до 3 г, округлой формы, темно-красные, с красным соком, универсального назначения, среднего срока созревания.

Зимостойкость средняя. Лучшие опылители: Владимирская, Любская, Багряная, Шубинка.

Гриот Остгеймский.

Старинный немецкий сорт вишни, более 300 лет выращивается в Германии. Давно завезен в Россию, где распространен от юга Нечерноземья до Северного Кавказа, часто под местными названиями.

Был даже районирован для Сахалина. Дерево среднерослое, до 3–4 м, с характерной шарообразной густой кроной с поникающими нижними ветвями. Среднего срока созревания.

Плоды средние, 3–4 г, округлые, темно-красные, при перезревании темно-вишневые. Мякоть темно-красная, средней плотности, приятного типично вишневого кисло-сладкого вкуса с легкой терпкостью.

Сорт высокоурожайный, особенно на юге. Там с 15–20-летнего дерева снимают 50–60 кг плодов, а с лучших деревьев до 120 кг. В более северных районах (севернее Воронежа) из-за подмерзания цветковых почек урожаи ниже.

Гриот Россошанский.

Среднего роста, с округлой, хорошо просвечиваемой кроной. Зимостойкость дерева на юге Центрального района Европейской части высокая, цветковых почек — средняя.

Среднего срока созревания. Средний урожай с дерева 20–25 кг, максимальный до 70 кг. Плоды среднего размера, 3–4 г, округлые, слегка сплюснутые, темно-вишневого цвета. Мякоть темно-красная, кисло-сладкого очень приятного вкуса.

Десертная волжская.

Среднерослый (до 3 м) сорт. Плоды массой до 3 г, темно-красные, с красным соком, универсального назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость древесины и цветковых почек высокая. Сорт самоплодный.

Жуковская.

Жуковская.

Популярный в Черноземье сорт вишни. Среднерослый, до 3–3,5 м. Крона обратно-пирамидальная, с возрастом становится округлой.

Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Центрально-Черноземной зоны хорошие, в Нечерноземье цветковые почки довольно часто подмерзают.

Позднего срока созревания. Плоды массой до 3,5 г, округло-сердцевидной формы, темно-красные, с интенсивно окрашенным соком, кисло-сладкого вкуса.

Зимостойкость средняя. Сорт ценится за высокие вкусовые качества плодов и высокую транспортабельность.

Лучшие опылители: Владимирская, Любская. Звездочка. Дерево высотой до 3,5 м, с пирамидальной кроной. Плоды до 4 г, красные, с окрашенным соком, универсального назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость удовлетворительная. Лучшие опылители: Владимирская.

Калитвянка (Факел).

Дерево слаборослое или средней величины с редкими, почти горизонтально отходящими от ствола ветвями.

Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Европейской части России хорошие. Средний урожай с дерева 20–25 кг, максимальный до 55 кг.

Среднего срока созревания. Плоды крупные, 4–5 г, округлые, ярко-красные. Мякоть светло-красная, приятного кисловато-сладкого вкуса с преобладанием сахаристости.

Кентская.

Этот старинный сорт вишни значительно уступает по качеству плодов лучшим современным сортам, но продолжает цениться за ранний срок созревания и жизнеспособность дерева.

Дерево среднего роста, крона средней густоты, широко пирамидальной формы, с характерной блестящей удлиненно-овальной листвой, по которой Кентскую легко отличить от других сортов.

Зимостойкость в Центрально-Черноземной зоне хорошая, на юге Нечерноземья удовлетворительная. Раннего срока созревания. Урожайность высокая, 30–40 кг с дерева. Плоды 2,5–3 г, округлые, красные, мякоть светло-красная, сладкая, со слабой кислотой, хорошего вкуса. Сок розовый.

Лада.

Дерево среднерослое с приподнятой кроной. Зимостойкость дерева на юге Центрального Черноземья высокая, цветковых почек — выше средней.

Начинает плодоносить на 3-й год. Урожайность высокая: до 25 кг с дерева. Плоды крупные, 4,5–5 г, овальные, темно-красные. Мякоть красная, средней плотности, кисловато-сладкого вкуса.

Плоды предназначены в основном для употребления в свежем виде. Созревают в последней декаде июня. Устойчивость к коккомикозу средняя.

Любская.

Старинный русский сорт вишни народной селекции, известный также под названиемАпухтинская.Среднерослый (до 2,5 м). Позднеспелый, самоплодный.

Начало плодоношения на 3–4-й год. Хорошо плодоносит до 13–15 лет. Ежегодно дает высокие урожаи: 10–15 кг с дерева. Плоды крупные (4–5 г), округло-сердцевидной формы, темно-красные, с красным соком, универсального назначения, позднего срока созревания.

Мякоть сладко-кислая с терпкостью. Сорт больше пригоден для технической переработки. Зимостойкость древесины средняя (в Черноземье высокая, в Нечерноземной зоне только средняя), цветковых почек — высокая.

Лучшие опылители: Владимирская, Шубинка, Жуковская. Сильно поражается коккомикозом.

Малиновка.

Дерево небольшого размера (до 2 м). Сорт самобесплодный, цветет в средние сроки, среднепозднего срока созревания, высокоурожайный (10–15 кг с дерева), с округло-овальными красными плодами выше средней величины (3,5–4,0 г), сладко-кислого вкуса, с интенсивно окрашенным соком, универсального назначения.

Зимостойкость хорошая. Лучшие опылители: Владимирская, Любская, Гриот московский. Слабо поражается коккомикозом.

Маяк.

Невысокая кустовая вишня, до 1,5 м, имеет развесистую шаровидную крону. В плодоношение вступает на 3–4-й год. Среднего срока созревания, самоплодная, зимостойкая. Урожайность высокая — до 12–16 кг с куста.

Плоды крупные (4,2 г), темно-красные, сладко-кислые, сочные. Сорт среднеустойчив к болезням и вредителям.

Мензелинская.

Кустовая вишня, растет до 2–2,5 м. Форма куста развесистая, плакучая, ветки длинные, тонкие, свисающие. Позднего срока созревания, зимостойкая.

Урожайность высокая: 10–12 кг. Плоды красные, кисло-сладкие, крупные (3,8 г). Сорт самобесплодный. Лучшими опылителями являются Владимирская и Шуб инка. Сорт устойчив к засухе и коккомикозу.

Молодежная.

Дерево низкорослое, кустовидного типа, 2–2,5 м высоты, с поникающими ветвями. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокие. Сорт высокоурожайный, самоплодный, позднего срока созревания.

Плоды крупные, массой 4–5 г, округлые, темно-бордовые. Мякоть темно-красная, кисло-сладкая с преобладанием сладости, очень хорошего вкуса. После созревания способны долго висеть на дереве, постепенно превращаясь в очень вкусные сухофрукты.

Незябкая.

Незябкая.

Формирует куст высотой 1,5–2,5 м. В плодоношение вступает на 4–5-й год. Урожайность высокая: 15–20 кг с куста.

Раннего срока созревания, зимостойкая. Плоды крупные (4,5 г), красные, кисло-сладкие, сочные.

Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Краса Татарии, Маяк,

Ранняя сладкая.

Сорт среднеустойчив к болезням. Нижнекамская. Образует невысокий куст высотой 1,5–2 м.

Среднего срока созревания, зимостойкий. Урожайность хорошая. Плоды темно-красные, средней величины (масса плода 3 г).

Вкус приятный, кисло-сладкий. Отличается высокой устойчивостью к коккомикозу.

Память Вавилова.

Дерево очень сильнорослое, до 7–8 м, с округлой кроной средней густоты.

Зимостойкость в Центральном Черноземье средняя, на юге этой зоны хорошая, но в Нечерноземье дерево и цветковые почки часто подмерзают.

Урожайность средняя, нерегулярная, от нескольких килограммов до обвального урожая, достигающего 100 и более килограммов с дерева. Среднего срока созревания.

Плоды крупные, 5–6 г, при большом урожае мельчают, округлые, тёмно-красные. Мякоть нежная, темно-красная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Сорт один из самых устойчивых к коккомикозу.

Память Ворончихиной.

Дерево среднего роста, вступает в плодоношение на 4-й год. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Центрального Черноземья хорошие.

Урожайность высокая, в среднем 18–22 кг с дерева, но не всегда регулярная. Созревают в средне-ранний срок. Плоды 4–5 г, округлые, почти черного цвета.

Мякоть темно-красная, сладко-кислого вкуса. Плоды этого сорта дают очень хорошие продукты переработки, из них получаются прекрасные компоты, варенье, соки.

Память Еникеева.

Высота дерева 2,5–3 м, крона немного пониклая, шаровидная, средней густоты. Среднего срока созревания. По зимостойкости цветковых почек и тканей немного уступает Владимирской.

Плоды крупные (4,7 г), овальной формы, десертного вкуса. Сорт универсального назначения. Средняя урожайность 8–10 кг с дерева. Рекомендуется для выращивания в южных районах Нечерноземья.

Полевка.

Слаборослый (1,5–2 м) сорт плакучей формы. Среднего срока созревания. Урожайность средняя: 8–10 кг с куста. Плоды мелкие (до 2,6 г), красные, округлые, кисло-сладкие, с розовым соком, технического назначения.

Зимостойкость высокая. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Владимирская, Любская, Шубинка, Мензелинская, Маяк, Шакировская. Сильно поражается коккомикозом.

Прен корай.

Венгерский ранний сорт вишни, который показал хорошую зимостойкость, урожайность и высокое качество плодов на юге Центрального Черноземья. Дерево среднего роста с округлой кроной средней густоты.

Раннего срока созревания. Урожайность хорошая, до 20–25 кг с 8–10-летнего дерева. Плоды крупные, 4–5 г, в благоприятных условиях до 6–7 г, плоско-округлые, темно-красные, с короткой плодоножкой.Мякоть красная, средней плотности.

Прима.

Дерево средней величины или сильнорослое с округлой кроной, долговечное. Зимостойкость дерева и цветковых почек в Черноземье высокие.

Урожайность средняя, не всегда регулярная. Средний урожай с взрослого дерева 20–25 кг, максимальный до 84 кг. Плоды средние, 3–4 г, округлые, темно-вишневые.

Мякоть темно-красная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Созревание плодов позднее, они способны длительное время, вплоть до сентября, сохраняться на дереве, не теряя своих качеств. В числе недостатков — повышенная чувствительность к монилиозу.

Радуга.

Радуга.

Среднерослый (до 2,5 м) сорт. Плоды массой до 3 г, округлые, темно-красные, с окрашенным соком, универсального назначения, среднего срока созревания.

Зимостойкость древесины и цветковых почек хорошая. Сорт практически самоплоден, хорошим опылителем является Горьковская.

Растунья.

Сорт народной селекции Среднего Поволжья. Сильнорослый (до 4–5 м).

Плоды массой до 2,5 г, плоско-округлой формы, темно-красные, с окрашенным соком, технического назначения, среднего срока созревания.

Зимостойкость хорошая. Лучшие опылители: Владимирская, Любимая, Шубинка.

Россошанская черная.

Дерево среднерослое, 2,5–3 м, крона приподнятая, обратно пирамидальная, средней загущенности. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокие.

Урожайность хорошая, но не всегда регулярная. Средний урожай с взрослого дерева 18–20 кг, максимальный достигает 60 кг. Плоды крупные, 4–5 г, округлые, темно-вишневого, почти черного цвета.

Мякоть темно-красная, кисло-сладкого приятного вкуса. Плоды созревают в раннесредний срок, в конце 3-й декады июня. Сорт отличается сухим отрывом плодов и их высокой транспортабельностью.

Саратовская малышка.

Сорт получил свое название за сдержанный рост дерева. Крона округлая, очень густая, внутри которой прячутся плоды, поэтому птицы наносят им значительно меньший урон по сравнению с другими сортами. Раннего срока созревания.

Урожайность высокая, достигает 20–25 кг с дерева, в отдельные годы до 50–60 кг. Плоды крупные, 5–6 г, в благоприятных условиях до 7–8 г, плоско-округлые, темно-вишневые с характерной короткой плодоножкой.

Мякоть темно-красная, средней плотности, очень сладкая с приятной кислотой и вишневым ароматом, хорошего или отличного вкуса. Сок темно-красный.

Тамбовчанка.

Среднерослый (до 2,5 м) сорт. Плоды массой более 3 г, темно-красные, с окрашенным соком, универсального назначения, среднего срока созревании. Зимостойкость древесины и цветковых почек удовлетворительная.

Лучшие опылители: Владимирская, Любская.

Тургеневка.

Дерево высотой 3–3,5 м, крона обратно-пирамидальная, приподнятая. Зимостойкость высокая, цветковые почки переносят морозы до –35 °C. Позднего срока созревания.

Урожайность высокая, регулярная, 20–25 кг с дерева. Плоды крупные, 4–5 г, темно-бордовые. Мякоть темно-красная, сладко-кислого вкуса. Плоды очень хороши для переработки на компоты, варенье, соки.

Хуторянка.

Дерево среднего роста с приподнятой широкопирамидальной формой кроны, вступает в плодоношение на 3–4-й год после посадки, на юге зимостойкое. Средний урожай составляет 17 кг с дерева, максимальный до 30–40 кг.

Среднего срока созревания. Плоды крупные, 4–5 г, округлые, темно-красные. Мякоть плотная, темно-красная, кисло-сладкого вкуса.

Благодаря высокой плотности мякоти плоды могут переносить длительную транспортировку. Устойчивость к коккомикозу средняя.

Черная крупная.

Дерево слаборослое, сравнительно недолговечное. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошие. Урожайность не всегда регулярная, средний урожай с дерева 15–20 кг, максимальный до 33 кг.

Среднего срока созревания. Плоды крупные, 5–6 г, при небольшом урожае до 8 г, округлые, почти черные. Мякоть темно-вишневая, кисло-сладкая хорошего вкуса.

Шоколадница.

Растет до высоты 2–2,5 м.

Сорт высокосамоплодный. Средняя урожайность с куста 11,5 кг. Плоды массой 3–3,5 г, темно-бордовые, кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Сорт относительно устойчив к грибковым болезням, в том числе коккомикозу. Отличается высокой зимостойкостью.

Шубинка.

Местный сорт Подмосковья. Сильнорослый (до 4 м и более). Плоды массой до 3 г, округлой формы, темно-красные, с окрашенным соком, универсального назначения, позднего срока созревания.

Зимостойкость средняя. Лучшие опылители: Владимирская, Любская.

Размножение прививкой

Размножение прививкой

Наиболее распространенным способом вегетативного размножения является прививка.

Она проводится так же, как и на других плодовых культурах.

Однолетние черенки привоев должны иметь диаметр не менее 4–5 мм.

Их заготавливают осенью — в начале зимы. Прививают рано весной (конец марта – начало апреля), до начала сокодвижения.

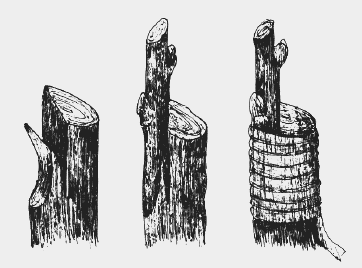

При одинаковом диаметре привоя и подвоя наиболее эффективна улучшенная копулировка.

А если подвой в 2–3 раза толще привоя, то прививают в боковой зарез, вприклад, за кору, врасщеп, хотя эти способы и дают меньший эффект.

Желательно, чтобы подвой и привой имели одинаковый диаметр для более полного совмещения камбия.

Но если диаметр различный, то просто необходимо совместить хотя бы одну сторону.

Однолетние дички нужно прививать на высоте 10–15 см от уровня почвы, а 2–3-летние — ближе к основанию разветвлений основных скелетных ветвей, на которые можно привить несколько черенков.

Место прививки нужно обвязать полиэтиленовой пленкой шириной 1–1,5 см.

Поросль, появляющуюся на подвое, нужно удалять. В течение лета 1–2 раза ослабьте обвязку, чтобы не образовалось перетяжек.

Прививкой и окулировкой можно размножать любые сорта вишни, но лучше использовать данный способ в районах, где не бывает сильных заморозков и резких перепадов температуры.

Если прививать растения методом окулировки, необходимо отрезать разветвления и снимать появившиеся листочки на высоте 10–12 см. В начале осени саженцы вишни выкапывают, отбирают крепкие, хорошо развитые, не менее 15 см высотой.

Чтобы саженец не заболел и не погиб, на зиму его прикапывают в землю. В середине июля начинают прививку.

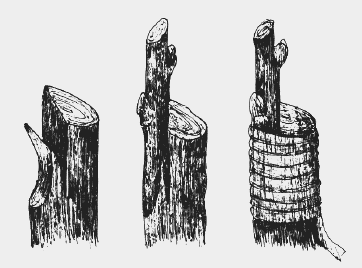

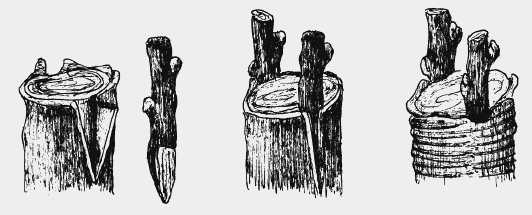

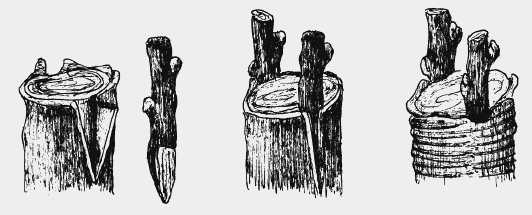

Рис. 2. Прививка в боковой разрез и вприклад

Рис. 3. Прививка за кору

Метод прививки вприклад с язычком (рис. 2) применяют, когда стволы саженцев толще, чем основное растение вишни: под небольшим углом подрезается ствол привоя и основного растения так, чтобы они имели одинаковый размер, затем их соединяют их друг с другом, и крепко привязывают.

Размножение вишни методом улучшенной копулировки используют в том случае, если саженцы и черенки основного растения вишни имеют одинаковую толщину. Способ подготовки стволов саженцев и черенков тот же что и для способа вприклад. Подрезаются с одной стороны, складываются вместе и крепко привязываются.

Метод прививки за кору (рис. 3) применяют, когда прививают саженцы, побеги которых являются более толстыми, чем у основного растения вишни. Ветка отрезается поперек, кора надрезается не более чем на 3 см. В надрез вставляется подвой (можно два) и крепко привязывается.

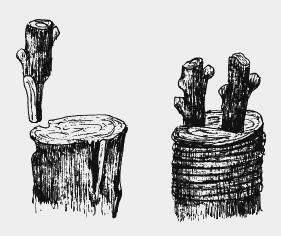

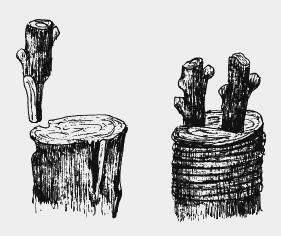

Рис. 4. Прививка в расщеп

Размножение вишни методом прививки в расщеп (рис. 4) можно использовать в случае, когда саженцы вишни имеют маленькие побеги, толщина которых немного больше толщины основного растения.

Прямо перед прививкой обрезают нижнюю часть саженца так, чтобы он выглядел как острый клин. В середине древесины делают разрез глубиной до 10 см, помещают туда 1–2 саженца вишни и плотно закрепляют.

Размножение вишни методом окулировки применяют в начале августа. Примерно за 12–15 дней до прививки необходимо сделать прищипку веточек вишни.

На высоте 12 см кору надрезают в виде буквы «Т», глазок с почкой без древесины удаляют и вставляют в надрез под кору. Хорошо привязывают.

Размножение черенками

Размножение черенками

Корнесобственная культура вишни ценна тем, что даже в случае полного подмерзания надземной части корнесобственные растения способны восстанавливаться за счет побегов, возникающих из адвентивных почек на корнях.

Это особенно важно для северных районов.

Получение корнесобственных растений возможно путем зеленого черенкования, отделения поросли и размножения корневыми черенками.

Размножение зелеными черенками дает преимущество в том, что можно получать однородные сортовые корнесобственные саженцы и размножать новые перспективные сорта.

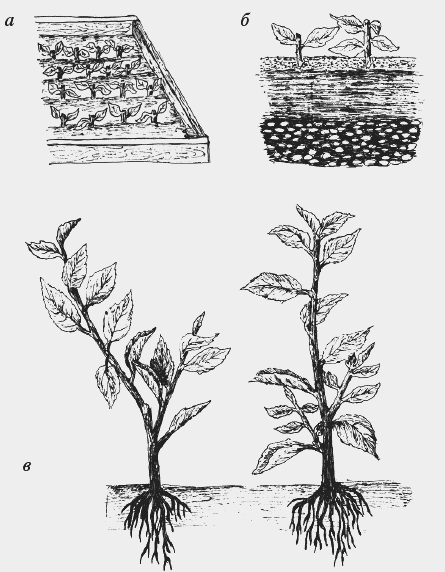

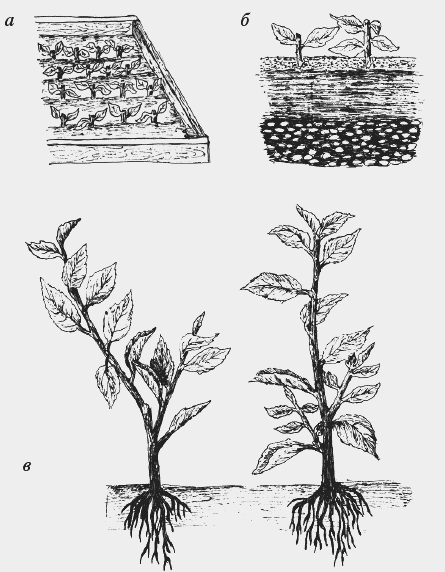

Перед началом черенкования готовят парник.

Субстрат из смеси торфа и речного песка (1:1) укладывают на грядку слоем 10–12 см, тщательно разравнивают и сверху насыпают слой песка 1–1,5 см. Перед посадкой черенков субстрат увлажняют.

Лучший срок черенкования вишни — период интенсивного роста побегов (10–15 июня), когда нижняя часть побегов начинает одревесневать, а верхняя остается более мягкой.

Черенки заготавливают с молодых маточных растений. Для этого выбирают более длинные побеги (25–30 см), где большинство почек ростовые. После заготовки побегов их ставят в ведро с водой, предварительно увлажнив листья.

Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 5–7 см с двумя междоузлиями. Лучшие результаты дают верхушка побегов и черенки, срезанные ближе к ней.

У заготовленных черенков обрезают половину листовых пластинок, помещают основаниями в раствор гетероауксина (на 1 л воды 250 г гетероауксина), на глубину 2–2,5 см, а утром высаживают. Многие сорта хорошо укореняются и без регуляторов роста.

Перед посадкой почву слегка трамбуют. Высаживают черенки (рис. 5) по схеме 8x5 см, на глубину 3–5 см (до черешка нижнего листа).

Рис. 5. Получение корнесобственных растений из зеленых черенков: а — схема посадки черенков в парнике, б — зеленые черенки, высаженные в парник, в — укорененные черенки к концу вегетационного периода

В первый месяц укоренения парник притеняют. Листья на черенках увлажняют ручным опрыскивателем, субстрат — из лейки. При появлении первых корешков в жаркие дни пленку парника слегка приподнимают для проветривания.

После массового образования корней (через месяц) пленку с рассадника снимают, черенки подкармливают раствором минеральных удобрений из расчета на 10 л воды: азота и фосфора — по 8 г, калия — 10 г. Во избежание ожогов листьев черенки поливают водой. Через 2 недели проводят подкормку раствором навозной жижи (1:10). Поливают по мере необходимости.

Укоренившиеся черенки или оставляют на зиму на месте, предварительно замульчировав их торфом, или выкапывают, связывают в пучки, корни обкладывают влажным мхом, заворачивают в пленку и хранят в подвалах.

Весной их высаживают в школку на доращивание и к осени получают хорошо развитые корнесобственные саженцы.

Размножение корневой порослью и корневыми черенками

Этот метод используется давно и применяется при размножении корнесобственных сортов и для выращивания подвоев.

Преимущество заключается в возможности быстрого восстановления деревьев после подмерзания.

Недостатками считаются невысокий коэффициент размножения многих сортов, позднее вступление в плодоношение, засорение сада порослью.

Поросль заготавливают на высокоурожайных корнесобственных деревьях (то есть на тех, которые выращены не из привоя на дичок).

Следует учитывать, что в корнесобственных насаждениях встречаются мелкоплодные, малоурожайные формы, которые дают много поросли.

Такие формы используют только в качестве подвоев.

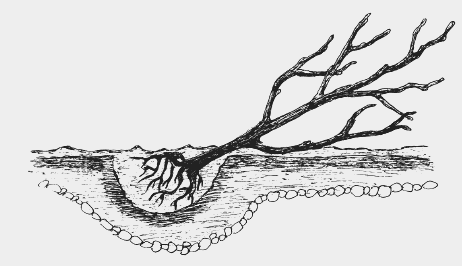

При заготовке поросли берут одно-двухлетние отпрыски с разветвленной надземной частью, которые образуются на некотором расстоянии от маточного дерева и имеют хорошо развитую корневую систему.

Не рекомендуется брать отпрыски, расположенные близко к стволу, так как при их выкопке сильно повреждаются корни маточного дерева. Техника заготовки корневой поросли заключается в следующем.

Осенью на некотором расстоянии от поросли перерубают корень, идущий от маточного растения, и оставляют ее на месте. Весной поросль выкапывают и сортируют.

Поросль с хорошо развитой корневой системой высаживают на постоянное место, а со слабой — в школку на доращивание.

В дополнение к другим методам получения корнесобственных деревьев применяют размножение отобранных высококачественных, урожайных сортов корневыми черенками.

В дополнение к другим методам получения корнесобственных деревьев применяют размножение отобранных высококачественных, урожайных сортов корневыми черенками.

Рано весной раскапывают корни на расстоянии 1–1,5 м от штамба и из части корня толщиной 0,4–1,5 см нарезают отрезки длиной 10–15 см.

Высаживают их на гряды или в бороздки и закрывают пленочным укрытием,

Если черенки готовят осенью, то до весенней посадки хранят их в подвале во влажном песке при температуре 0–2 °C.

Высаживают черенки наклонно на расстоянии 10–15 см один от другого, заглубляя верхний конец на 1–2 см, а нижний — на 3–5 см.

Гряды обильно поливают и мульчируют. Основное условие в первый месяц после посадки — не допустить подсыхания почвы, иначе черенки не прорастут.

Если на черенке прорастает несколько почек, оставляют наиболее сильный побег, остальные удаляют. В течение вегетационного периода (конец июня – июль) проводят подкормку 2–3 раза мочевиной или навозной жижей (1:7).

Укоренившиеся растения оставляют до следующего года, затем сильные высаживают на постоянное место, слабые — на доращивание.

Подготовка почвы и посадка

В саду для вишни выделяют хорошо освещенные места с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега.

Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы они не затенялись.

Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией почвы, близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.

Перед посадкой деревьев почву на участке предварительно улучшают.

С этой целью под осеннюю перекопку вносят на 1 кв. м: органические удобрения — 10–15 кг, фосфорные и калийные — по 100 г каждого.

На кислых почвах отдельно проводят известкование (300–600 г извести в зависимости от кислотности и механического состава почвы).

Сажать вишню лучше весной, особенно в северных районах, где опасность подмерзания растений в зимний период наиболее вероятна.

Кустовые формы вишни сажают на расстоянии в междурядье 2–2,5 м, а в ряду через 2 м.

Древовидные формы сажают реже: на расстояниях 3,5 x 2,5–3 м.

Ямы копают глубиной 40–50 см, диаметром 70–80 см.

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30–35 см .

Укладывают их под углом 30–45° кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник во избежание повреждения саженцев мышами и с чтобы предохранить их от подмерзания.

Для посадки используют 1–2-летние привитые черенком или заокулированные глазком саженцы или 2–3-летки из поросли .

Для посадки используют 1–2-летние привитые черенком или заокулированные глазком саженцы или 2–3-летки из поросли .

Однако в последнем случае дерево несколько позже начнет плодоносить. Перед посадкой осматривают корни саженца.

При наличии поврежденных корней их аккуратно срезают до здоровой части.

Если корни немного подсушены, то корневую систему саженца желательно в течение 3–4 часов подержать в воде.

Посадку лучше всего производить весной. Ямы копают за 3–4 недели до посадки, чтобы земля выветрилась.

Верхний плодородный слой (около 30 см) выбрасывают в одну сторону, нижний — в другую. В центр ямы вбивают кол длиной 1,2 м.

Наряду с общей предпосадочной подготовкой участка (особенно на бедных почвах) вносят в посадочные ямы: органические удобрения — 10–15 кг, фосфорные — 150–300 г, калийные — 40–80 г.

Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).

Формируют вокруг кола холмик высотой около полуметра и ставят на него саженец, расправив корни по его поверхности.

После этого берут землю из междурядий и засыпают ей корни, утаптывая почву. Формируют вокруг саженца лунку для полива и поливают — на одно дерево требуется примерно 2–3 ведра воды.

После полива почву присыпают рыхлой землей.

Чтобы стволик штамба не раскачивался под действием ветра, подвязывают его восьмеркой шпагатом к посадочному колу.

Это обеспечит хорошую укореняемость и лучшую приживаемость саженца.

Следует обязательно выдерживать глубину посадки: корневая шейка, или линия, проходящая между стволом и корнями, после полива должна быть на уровне почвы.

Более заглубленная посадка затрудняет развитие корней, а при мелкой посадке деревья неустойчивы и склонны к полеганию, корни летом перегреваются, зимой подмерзают или могут быть повреждены при обработке почвы.

Уход за садом и уход за деревом

Уход за садом и уход за деревом

Почву в саду содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной, особенно в периоды наибольшей потребности в воде (начало и активный рост побегов, созревание плодов).

В течение вегетационного периода проводят 3–4 рыхления.

Осенью почву перекапывают на глубину 15–20 см, а около штамба — на 10 см.

Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги.

Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания.

В первые четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. м) с последующей заделкой в почву.

В период вступления в плодоношение ежегодно вносят на 1 кв. м: навоз или компост — до 10 кг, мочевину — до 25 г, суперфосфат простой — до 60 г или двойной — до 30 г, хлористый калий — до 20 г или древесную золу 200–300 г.

В период массового плодоношения нормы минеральных удобрений те же, а количество органических удобрений увеличивают до 15–20 кг.

Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные — осенью; органические удобрения можно вносить и весной, и осенью.

Внесение извести проводят периодически: через 4–5 лет или дробно через 2–3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.

По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета.

В первую половину лета эффективна некорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).

Обрезка вишни

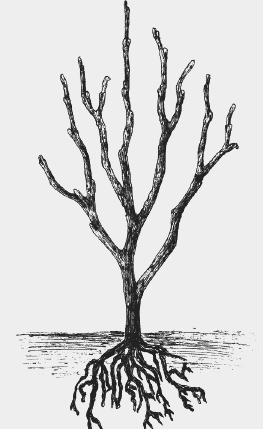

Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная, систематическая обрезка кроны.

Задачи и способы обрезки определяются возрастом дерева и биологическими особенностями роста и плодоношения.

Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев, а также обрезку кустовидных и древовидных растений.

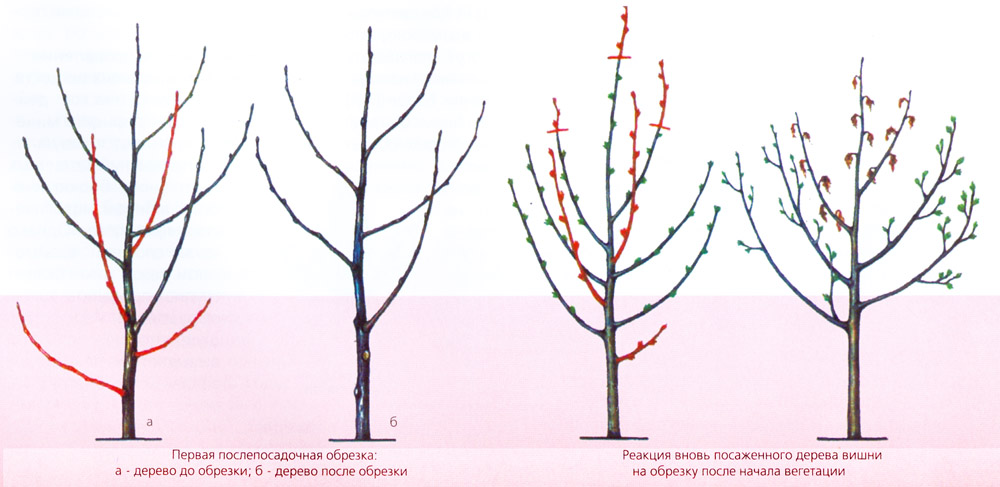

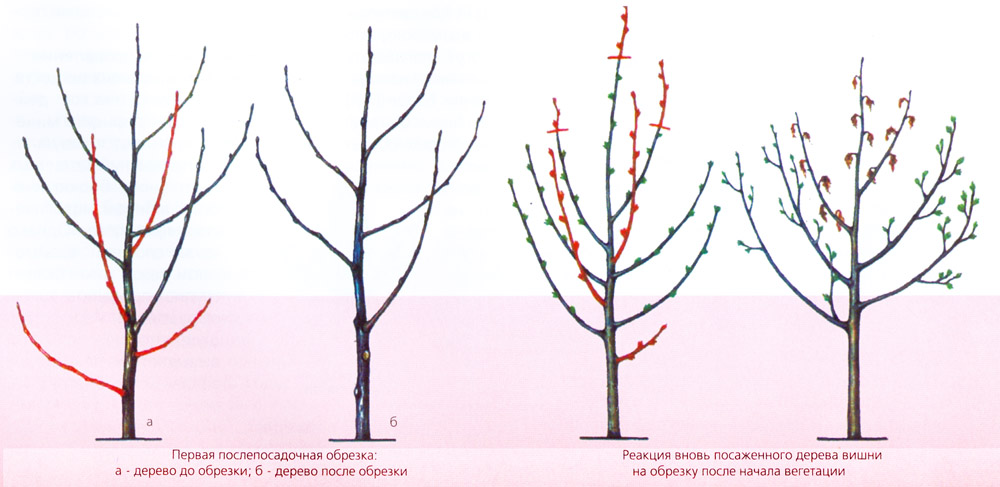

Если посадка весной сделана своевременно, хорошими, не подсушенными и не тронувшимися в рост саженцами, первую обрезку надо сделать вскоре после посадки.

Если посадка сделана с запозданием и почки у растений начали трогаться в рост, обрезку лучше отложить до следующего года или только вырезать часть лишних веток, не укорачивая оставшиеся.

В год посадки часто на ветках пробуждаются только верхушечные почки и, если их срезать, нередко эти ветки засыхают, особенно если стоит жаркая сухая погода.

Таким образом, первую обрезку проводят минимальную.

Выбирают 5–7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей, чтобы они в дальнейшем не затеняли друг, друга, не терлись и не переплетались, и соподчиняют их проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15–20 см.

Остальные боковые слабые побеги вырезают на кольцо, чтобы они не загущали крону.

В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35–40 см.

У вишни, как правило, применяют вырезку ветвей и укорачивание на одно из боковых ответвлений.

Следует избегать нанесения большего количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях.

Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь.

При плохом уходе за почвой сильная обрезка деревьев вызывает камедетечение.

для вас Galimax

отсюда

В дополнение к другим методам получения корнесобственных деревьев применяют размножение отобранных высококачественных, урожайных сортов корневыми черенками.

В дополнение к другим методам получения корнесобственных деревьев применяют размножение отобранных высококачественных, урожайных сортов корневыми черенками.

Для посадки используют 1–2-летние привитые черенком или заокулированные глазком саженцы или 2–3-летки из поросли .

Для посадки используют 1–2-летние привитые черенком или заокулированные глазком саженцы или 2–3-летки из поросли .

Комментарии

Муза , Радонеж , Морозовка , Булатниковская , Десертная Морозовой , Ливенская , Брусницына , при определённых условиях --- Харитоновская .

Все эти сорта не болеют коккомикозом и монилиозом , имеют приличную для Нечерноземья (Центральный и Волго-Вятский районы) зимостойкость и прекрасный вкус плодов с дегустационной оценкой выше 4.4 балла.