Что мы знаем о мире вокруг нас?

Алексей Чуличков, др. физ.-мат.наук

Физика и философская традиция

Параллели между физическими представлениями и мироустройством, описанным в древних философских текстах (веды, упанишады, «Дао дэ цзин» и т. п.), отмечали выдающиеся физики ХХ столетия. В качестве примера приведем высказывания Н. Бора, Р. Оппенгеймера, В. Гейзенберга, Э. Шредингера — творцов современной физической картины мира.

Таким образом, вступив в третье тысячелетие, мы уже на научной основе приходим к взглядам на мир, подобным тем, что принимались в различных философских течениях, долгое время отвергавшихся наукой как «мистические» в плохом смысле этого слова, то есть как выдуманные, не опирающиеся на реальный опыт. Среди таких учений — философия античности (Греции и Рима), восточного мира (индуизм, буддизм, учение Лао-цзы и др.). Сегодня эти учения и их символический язык получают новое наполнение благодаря науке. Наука и философия получили возможность объединения для решения насущных проблем современности.

«Общие законы человеческого познания, проявившиеся и в открытиях атомной физики, не являются чем-то невиданным и абсолютно новым. Они существовали и в нашей культуре, занимая при этом гораздо более значительное и важное место в буддийской и индуистской философиях. То, что происходит сейчас, — подтверждение, продолжение и обновление древней мудрости»

Роберт Оппенгеймер

В 1887 году немецкий физик Г. Герц обнаружил, что под действием света вещество может испускать электроны. По классическим представлениям, чем больше амплитуда волны, тем больше ее энергия и тем больше электронов она должна выбивать.

В экспериментах же все было не так: электроны выбивались только светом с частотой выше пороговой, а свет сколь угодно большой интенсивности, но с частотой ниже порога никаких электронов вообще не выбивал. Это странное поведение света теоретически объяснил А. Эйнштейн в 1905 году. Он предположил, что свет не только испускается, но и распространяется порциями (квантами), названными позднее фотонами и имеющими свойства частиц.

Корпускулярные свойства света проявились и в эффекте А. Комптона (1922): оказалось, что свет может рассеиваться электронами, при этом и электрон, и свет ведут себя подобно абсолютно упругим шарикам. Итак, «сумасшедшая природа» придает свету то свойства волны, то частицы в зависимости от условий его регистрации.

В 1924 году Луи де Бройль предположил, что такие свойства характерны не только для света, но и вообще для всех объектов микромира. Эта идея была блестяще подтверждена в опытах, в которых электроны, всегда считавшиеся «частицами», огибали препятствия, подобно волнам.

Еще один парадокс, расшатавший основы классической физики, — невозможность объяснения структуры атома. В 1986 году было открыто явление радиоактивности, через год открыт электрон, а в 1911 году благодаря опытам Резерфорда обнаружено, что атом состоит из необычайно малого ядра и вращающихся вокруг него электронов. Чтобы представить себе соотношение размеров ядра (10-13 см) и атома (10-8 см), увеличим атом до размеров комнаты, тогда ядро будет едва заметной точкой. Чтобы не падать на ядро, электроны должны с сумасшедшей скоростью вращаться вокруг него. Но вращаясь, электрон испытывает ускорение (направленное к центру орбиты), а ускоряющиеся частицы, согласно законам классической электродинамики, непрерывно излучают электромагнитную волну, а значит, теряют энергию. Электроны должны практически мгновенно (за 10-11 секунды) упасть на ядро! Для объяснения устойчивости атомов было предложена еще одна «квантовая» идея: излучение электрона в атоме может происходить только дискретными порциями. Развитие этой идеи позволило описать частоты линий спектра электромагнитных излучений веществ.

Один из важнейших вопросов, возникающих в связи со свойствами измерения квантовых состояний, заключается в выяснении роли наблюдателя (или его сознания) в ходе измерения. Совсем недавно, в начале XXI века, группа исследователей из Венского университета (А. Цайлингер и др.) провела эксперименты на молекулах фуллерена, «нагреваемых» в процессе полета лазерным лучом так, что они могут излучать свет и тем самым обнаруживать свое место в пространстве. В результате фуллерены значительно теряли свои свойства «огибать препятствия» — тем самым было показано, что роль наблюдателя способна выполнять окружающая среда: одна только принципиальная возможность обнаружить положение фуллерена себя изменяла исход эксперимента.

Однако роль наблюдателя теперь состоит в создании условий эксперимента — в данном случае в нагреве фуллерена лазером, и в зависимости от «способа вопрошания» природы, она дает тот или иной ответ.

До измерения частица не обладает определенными физическими характеристиками. Но может быть, их можно вычислить на основании косвенных наблюдений? Для ответа на этот вопрос предлагались различные схемы мысленных экспериментов. Один из них привел к парадоксу Эйнштейна-Подольского-Розена, названного по именам физиков, размышлявших об интерпретации квантовой механики.

Мы привыкли, что каждое событие имеет свою причину: например, разбитая ваза на полу возникла потому, что ее откуда-то бросили или столкнули, причем сначала ее столкнули, а потом она разбилась. От момента действия причины (толчок вазы) до следствия (ее разбития) обязательно должно пройти какое-то время, затрачиваемое на преодоление пространства, разделяющего причину и следствие. Однако в квантовом мире все не так просто — следствие может наступить одновременно с причиной, как бы далеко одна от другой они ни находились.

Приведем пример. Известно, что среди характеристик светового фотона есть свойство, называемое поляризацией — оно связано с направлением колебаний векторов электромагнитного поля, носителем которого является фотон. Точно предсказать направление поляризации испущенного атомом фотона невозможно, можно указать лишь вероятность той или иной поляризации. Однако в некоторых ситуациях можно добиться, чтобы атом испускал два фотона одинаковой поляризации, но неизвестного направления. Как следует из сказанного выше, фотон не имеет определенной поляризации (классической характеристики), пока не взаимодействует с наблюдателем. Однако измерение поляризации одного из фотонов позволит в то же мгновение определить и поляризацию другого. Так ли это? Ведь если это так, то второй фотон мгновенно «узнает» об измерении, проведенном с первым, как бы далеко они ни разлетелись. Проверка этих рассуждений стала возможна лишь в 1964 году, когда Джон Белл предложил формулировку парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена, допускающую непосредственную экспериментальную проверку. Эксперимент был поставлен в 1982 году, и он показал, что мир действительно таков, что в нем одна частица «чувствует» измерения, проведенные над второй, и мгновенно обретает значение поляризации. Парадоксальность этого вывода заставила физиков многократно повторять этот эксперимент в разных вариантах, совершенствуя методики, в надежде обнаружить ошибку, но вывод остается прежним: наш мир не есть набор локальных атомов-«кирпичиков», пусть даже и связанных последовательно между собой; он сам по себе — единое целое, и то, что происходит в одной его части, мгновенно меняет его в целом.

«Наша наука — греческая наука — основана на объективации, посредством которой она отрезала себе путь к адекватному пониманию Субъекта познания, разума. И я убежден, что это именно та точка, в которой наш ныне существующий способ мышления нуждается в коррекции, быть может, путем переливания крови восточной мысли»

Эрвин Шредингер

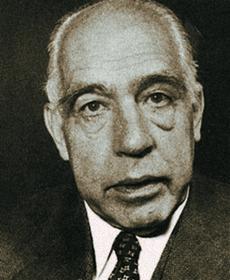

«Мы можем найти параллель урокам теории атома в эпистемологических проблемах, с которыми уже сталкивались такие мыслители, как Лао-цзы и Будда, пытаясь осмыслить нашу роль в грандиозном спектакле бытия — роль зрителей и участников одновременно»

Нильс Бор

«Значительный вклад японских ученых в теоретическую физику, сделанный ими после Второй мировой войны, может свидетельствовать о некоем сходстве между философией Дальнего Востока и философским содержанием квантовой теории»

Вернер Гейзенберг

«Синергетика убедительно демонстрирует нам, что в самом фундаменте природы, как живой, так и неживой, заложен принцип инь-ян. Это принцип развертывания и свертывания, эволюции и инволюции, роста и вымирания, развития и угасания»

Сергей Павлович Курдюмов

Комментарии

Теоретическая физика уже превратилась в сказку: "пойди туда, не зная куда, и принеси то, не знаю что". Сплошные фантазии. Это тянется с начала ХХ века.

Наверное, они родились от умных РОДИТЕЛЕЙ: МАТЕРИ и ОТЦА?

***

Желаю всем ДЕТЯМ УМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ!!!

Не обижайтесь!

Это не "ёрничанье".

Это - ВОСХИЩЕНИЕ.

Главное, чтобы мужчины друг друга понимали, чтобы войн не было.

А вообще-то, человек состоит из двух частей - мужчина и женщина. Особенно когда две половины найдут друг друга...

Следовательно, полностью познать мир мы, вероятно, не сможем никогда - разве что изменимся сами, расширив свое восприятие.

Это несколько проще чем кажется и одновременно очень сложно ибо надобно по другому начать мыслить.