Говоря о развитии оружия, почему-то всегда забывают о боеприпасах к нему, а ведь патрон всегда являлся основой для любого оружия и определял его основные параметры. Конечно, самый распрекрасный патрон не сможет показать хорошие результаты при использовании ствола, сделанного из водопроводной трубы, но и идеальное оружие покажет далеко не самые лучшие результаты, если заряжать в него патроны низкого качества. Получается, что современное огнестрельное оружие уже если не достигло своего потолка, то вплотную приблизилось к нему, а вот патроны почему-то не совершенствуют – хотя оружие разрабатывается под патрон.

Говоря о развитии оружия, почему-то всегда забывают о боеприпасах к нему, а ведь патрон всегда являлся основой для любого оружия и определял его основные параметры. Конечно, самый распрекрасный патрон не сможет показать хорошие результаты при использовании ствола, сделанного из водопроводной трубы, но и идеальное оружие покажет далеко не самые лучшие результаты, если заряжать в него патроны низкого качества. Получается, что современное огнестрельное оружие уже если не достигло своего потолка, то вплотную приблизилось к нему, а вот патроны почему-то не совершенствуют – хотя оружие разрабатывается под патрон.Разумеется, что патроны развиваются тоже, но почему-то большинство производителей упирается в классические конструкции. В идеале же, стремятся к тому, чтобы создать патрон, который можно будет применять в ныне существующих и распространенных образцах, при минимальной адаптации этих самых образцов. Тем не менее, я считаю, что создание новых, более совершенных боеприпасов может существенно продвинуть эффективность ручного огнестрельного оружия вперед и любые затраты при этом оправданы.

Естественно, что работы по разработке новых боеприпасов ведутся, но так как все упирается в вопрос финансовый, то эти работы скорее запас на будущее, а не для массового производства - не готовы еще выкладывать деньги за более высокие характеристики боеприпасов.

Естественно, что работы по разработке новых боеприпасов ведутся, но так как все упирается в вопрос финансовый, то эти работы скорее запас на будущее, а не для массового производства - не готовы еще выкладывать деньги за более высокие характеристики боеприпасов.Так как патрон можно разделить на четыре составляющих (капсюль, гильза, пороховой заряд и пуля), то именно над ними и трудятся конструкторы. Самым очевидным вариантом улучшения характеристик патрона является работа с пороховым зарядом, так как именно его газы при сгорании задают скорость пули, а чем выше скорость, тем больше энергия метаемого снаряда. Различные вариации с порохом уже дали свои максимальные результаты, потому еще в первой половине двадцатого века начали вестись работы по замене пороха. Чего только не пихали в гильзу и не заставляли гореть… Были даже такие экзотические варианты, где вместо пороха использовались два газа, которые воспламенялись при соединении, но, как видим, особого результата это не принесло и используем мы все тот же порох. С капсюлем патрона все неоднозначно. С одной стороны это простейшее устройство, основная задача которого воспламенить порох, так что вроде бы как на характеристики боеприпаса он и не влияет. Но это только если смотреть поверхностно. Можно привести следующий пример, как капсюль может влиять на характеристики боеприпаса. Если на ровной поверхности сделать из пороха две дорожки, одну поджечь с одной стороны, а другую с середины, то очевидно какая из них сгорит быстрее. Соответственно, чем быстрее будет гореть все это дело, тем быстрее будут образовываться пороховые газы, нагнетая давление в стволе, от которого напрямую зависит все та же скорость пули. Правда в самом патроне это преимущество будет не таким и значительным, в чем можно убедиться, убрав из него пороховой заряд и ударив по капсюлю. Так что действительно значимый результат будет только с теми патронами, где пороховой заряд достаточно велик, то есть в патронах имеющих гильзу большого объема или же в том случае, если гильза тонкая и длинная. Вариации с гильзой в основном являются попытками сделать патроны более дешевыми в производстве. На данный момент, единственным оправданным вариантом можно считать использование полимеров, варианты безгильзовых патронов не имеют по своим характеристикам преимуществ перед аналогичными боеприпасами с гильзой, требуют оружия нестандартной конструкции. При этом они более дешевые и позволяют снизить вес патронов, что немаловажно, особенно для пулеметов, вернее пулеметчиков, только стоимость нового оружия под эти боеприпасы перекрывает эти положительные моменты.

Так что остается только пуля, но в идеале, конечно, полностью вся конструкция должна быть модернизирована для максимального улучшения характеристик боеприпасов. Собственно над пулями и работают в основном все крупные оружейные компании, изменяя материалы пули, нанося покрытие из молибдена и так далее, но, практически, не изменяя форму пули.

Но не только крупные оружейные компании заняты работой над такими проектами, не перевелись еще и у нас конструкторы способные в одиночку сделать новый боеприпас, превосходящий по своим характеристикам ныне существующие. Так, Василий Иванович Качеев не только смог улучшить характеристики пуль, а соответственно и боеприпасов, но разработал иную технологию производства, более простую и точную в сравнении с тем, что предлагают западные конструкторы в аналогичных проектах.

Но не только крупные оружейные компании заняты работой над такими проектами, не перевелись еще и у нас конструкторы способные в одиночку сделать новый боеприпас, превосходящий по своим характеристикам ныне существующие. Так, Василий Иванович Качеев не только смог улучшить характеристики пуль, а соответственно и боеприпасов, но разработал иную технологию производства, более простую и точную в сравнении с тем, что предлагают западные конструкторы в аналогичных проектах.Основная идея, которая применена в новых боеприпасах, заключена в уменьшении силы трения поверхности пули о канал ствола, а также о воздух при ее полете. Идея не нова, уходит еще в пятидесятые годы прошлого века, именно тогда начались первые исследования по данному вопросу, которые продолжаются до сих пор и достаточно продуктивны. Известна пуля KTW с покрытием из тефлона. Тем не менее, практически все упирается в технологию производства покрытия из тефлона, которая достаточно сложна и дорога, потому подобные боеприпасы хоть и производятся серийно, но они достаточно дороги. Именно с увеличением скорости пули связаны все те распространенные в прошлом веке байки, что пуля с покрытием из тефлона способна пробить любой бронежилет. На самом деле бронебойные свойства пули действительно увеличиваются, за счет увеличения ее скорости, так что часть правды в этом есть, но вот так вот прямо любой бронежилет, любая пуля это уже конечно вымысел.

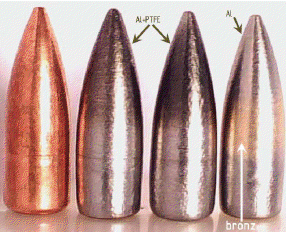

Рассмотрим варианты боеприпасов, которые предлагает Василий Иванович, а также, по возможности, сравним с боеприпасами, имеющими пули формы а ля Крупп (Krupp) образца 1881 года.

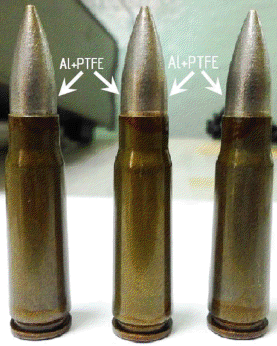

В первую очередь, рассмотрим охотничьи патроны 7,62×39мм валового производства. После нанесения на валовые пули двухслойного покрытия, содержащего подслой из алюминиевого сплава, а поверх него слой фторопласта-4, который также известен под торговой маркой тефлон. Далее будет применяться обозначение Al+PTFE для такого покрытия. Результат отстрела таких опытных охотничьих патронов был получен не самый впечатляющий по кучности – она выросла всего на 5,7%. Это, конечно, тоже результат, но маловато будет. Хотя не стоит забывать, что патроны валового производства, а некоторые компании, при результате трёхпроцентного улучшения кучности, орут во все горло о своей уникальности и гениальности.

В первую очередь, рассмотрим охотничьи патроны 7,62×39мм валового производства. После нанесения на валовые пули двухслойного покрытия, содержащего подслой из алюминиевого сплава, а поверх него слой фторопласта-4, который также известен под торговой маркой тефлон. Далее будет применяться обозначение Al+PTFE для такого покрытия. Результат отстрела таких опытных охотничьих патронов был получен не самый впечатляющий по кучности – она выросла всего на 5,7%. Это, конечно, тоже результат, но маловато будет. Хотя не стоит забывать, что патроны валового производства, а некоторые компании, при результате трёхпроцентного улучшения кучности, орут во все горло о своей уникальности и гениальности.Но в идеальном боеприпасе, важна не только кучность, но и время подлёта к движущейся цели. Уменьшение этой величины вполне по силам покрытию Al+PTFE. Фторопласт-4, по своей сути, используется здесь как сухая смазка, помогая пуле пройти канал ствола оружия с меньшим трением и, соответственно, с большей скоростью. Сопротивление воздуха в полете пули также сбрасывать со счетов нельзя, так как этот фактор серьезно влияет все на ту же скорость пули (время полёта).

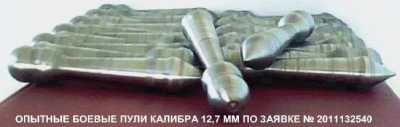

Далее конструктор предложил для крупнокалиберных снайперских винтовок . свой вариант пули, которая признана изобретением.

Монолитная пуля конструкции В.И. Качеева – сочетание шаров и переходных объемов такой формы, которыми обеспечивается смешение центра тяжести к носику пули. Кроме этого, диаметр головного шара равен калибру (размеру ствола по полям). Пуля центрируется головным шаром строго по оси канала ствола – тем самым исключается перекос пули – «косой ход» пули по нарезам (как говорят стрелки-профессионалы).

Главной особенностью своих пуль Василий Иванович выделяет не их бронебойные свойства, а то, что они в производстве будут дешевле, чем пули классических конструкций. Конструктор предлагает применить известную технологию поперечно-клиновой прокатки при изготовлении своих пуль. Следует отметить, что пули, которые будут изготовлены по технологии поперечно-клиновой прокатки, имеют меньший разброс по весу – в сравнении с сердечниками, которые обрабатываются на токарных автоматах, что особенно важно для боеприпасов, используемых в высокоточном оружии. Технология разработана в одном из институтов Национальной Академии наук Беларуси.

Главной особенностью своих пуль Василий Иванович выделяет не их бронебойные свойства, а то, что они в производстве будут дешевле, чем пули классических конструкций. Конструктор предлагает применить известную технологию поперечно-клиновой прокатки при изготовлении своих пуль. Следует отметить, что пули, которые будут изготовлены по технологии поперечно-клиновой прокатки, имеют меньший разброс по весу – в сравнении с сердечниками, которые обрабатываются на токарных автоматах, что особенно важно для боеприпасов, используемых в высокоточном оружии. Технология разработана в одном из институтов Национальной Академии наук Беларуси.  Технология была апробирована при изготовлении стальных сердечников оболочечных пуль – во времена Советской власти. Нанесение покрытия из алюминия и фторопласта-4 конструктор предлагает также весьма оригинальным запатентованным способом – стальным ворсом приводной щетки, что экологически безвредно – по сравнению с электрохимическим способом (гальваникой).

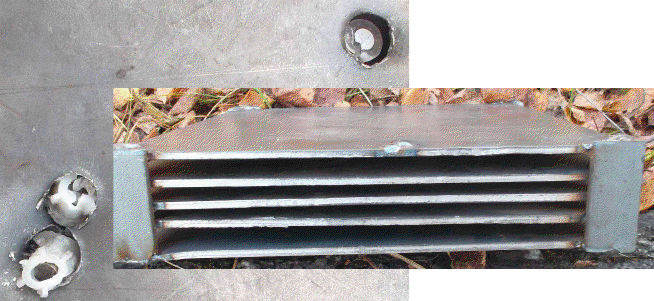

Технология была апробирована при изготовлении стальных сердечников оболочечных пуль – во времена Советской власти. Нанесение покрытия из алюминия и фторопласта-4 конструктор предлагает также весьма оригинальным запатентованным способом – стальным ворсом приводной щетки, что экологически безвредно – по сравнению с электрохимическим способом (гальваникой). Плюс ко всему, скорость нанесения этих покрытий увеличивается многократно, что удешевляет пули. Выполненное по этой технологии покрытие Al+ PTFE – замена или контейнера у подкалиберной охотничьей пули, или оболочки на пуле формы а ля Крупп (Krup) образца 1881 года. Таким образом, получаем более "быстрые", дешевые и точные пули, чем те, которые сейчас распространены.

Будем считать это первой ознакомительной статьей. В последующем, попробуем разобрать результаты отстрела ниже изображённого опытного охотничьего патрона, содержащего закалённую пулю с покрытием Al+ PTFE и составной пороховой заряд разработки к.т.н. М.А. Кислина – по пластине из бронежилета.

Комментарии

Вами предлагается сплошная металлическая пуля (Русинж), состоящая из трех последовательно соединенных между собой шаров калиберного диаметра, с обтекателем на головном шаре и профилированными пазами на хвостовом шаре. Соединительный участок между головным и средним шарами, судя по изображению на рисунке, удлинён и выполнен в виде усечённого конуса. Наруж¬ная поверхность пули имеет антифрикционное покрытие, состоящее из алюминиевой подложки и наружного слоя из фторопласта-4.

По Вашему мнению, такая конструкция пули способствует повышению динамической устойчивости её в полёте и обеспечивает устойчивость при стрельбе, как из нарезного, так и из гладкоствольного оружия. При этом повышение устойчивости происходит за счёт улучшения параметров пули, влияющих на величину опрокидывающего момента. В частности, конструкция якобы гарантирует уменьшение плеча момента и уменьшение силы лобового сопротивления. Уменьшение плеча момента за счет смещения центра тяжести (ц.т.) к носику пули, а уменьшение силы лобового сопротивления за счёт снижения силы трения воздуха по поверхности пули, имеющей антифрикционное покрытие.

Проведя экспертную оценку направленных Вами материалов, считаем необходимым отметить следующее:

1. Анализ предложенной конструкции (по рисунку) показывает, что ц.т. её будет находиться, примерно, в середине участка между первым и средним шарами, т.е. ~ 50% длины пули от заднего торца (в штатных конструкциях пуль этот параметр равен 40...45%), а центр давления (ц.д.) будет находиться на передней полусфере первого шара. Таким образом, расстояние между ц.т. и ц.д. будет выражаться величиной не менее 30% от длины пули (в штатных конструкциях - 23.. .25%).

При стрельбе из гладкоствольного оружия, без стабилизации вращением, предложенная автором конструкция пули будет неустойчива при полете, из-за действия опрокидывающего момента, так как вращение пули за счет наличия в хвостовом шаре профильных пазов происходить не будет.

- аномальное функционирование пуль как в нарезном, так и в гладкоствольном оружии (в нарезных стволах будет срез с нарезов из-за недостаточной длины ведущей части, в гладких стволах закрутки пули за счёт наличия в хвостовом шаре профильных пазов происходить не будет);

- плохие коэффициент формы и баллистический коэффициент, что приведет к интенсивному падению скорости пуль в полете;

- невозможность создания пуль спецназначения (бронебойных, трассирующих, бронебойно-трассирующих, зажигательных и др.);

- нетехнологичность конструкции.

На основании вышеизложенного Ваше предложение нерационально и не обладает практической полезностью.