Предпосылки к разгрому конвоя PQ-17 лежат не в британском Адмиралтействе, а гораздо дальше и глубже – в Вашингтоне. Неприятности арктических конвоев во многом были связаны с поправкой к закону о ленд-лизе, запрещавшей эскортирование транспортов с военными грузами кораблями ВМС США.

Поправка казалась вполне уместной на 11 марта 1941 г. (дата подписания закона о ленд-лизе) -было бы странным бросать глубинные бомбы в немецкие подлодки с борта американских кораблей, без официального объявления войны между США и Третьим Рейхом. А без глубинных бомб, сопровождение ленд-лизовских конвоев не имело никакого смысла.

Впрочем, уже сама программа ленд-лиза была явным проявлением двойных стандартов американской политики: «нейтральная» держава открыто помогает одной из воюющих сторон, причем делает это на особых условиях и с отсрочкой оплаты. Немцы приняли условия американской «игры» - никаких правил нет! – и через три недели, 3 апреля 1941 года одна из «волчьих стай» хладнокровно расстреляла 10 из 22 американских транспортов трансатлантического конвоя.

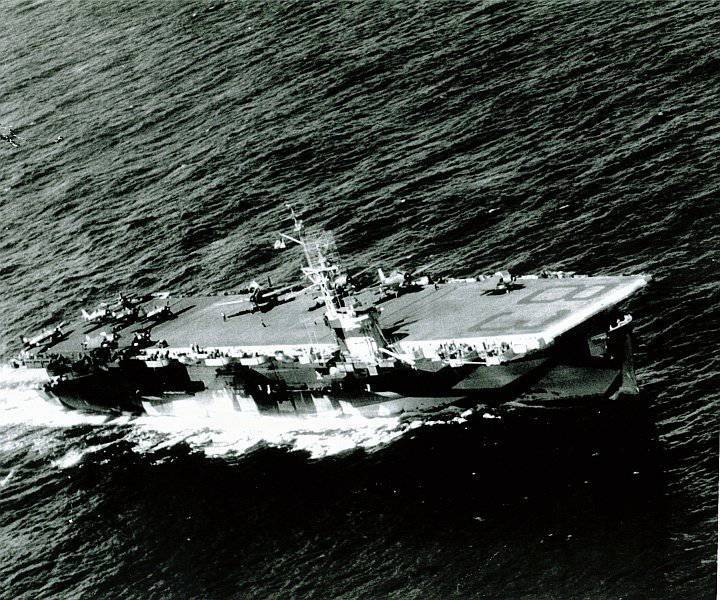

Вашингтонский «обком» быстро смекнул, что без достойного прикрытия, транспорты с ленд-лизом никогда не доберутся до адресата. Уже через сутки после апрельского погрома янки засуетились, начав свои первые неуклюжие приготовления к войне: на коммуникации в Атлантике выдвинулась авианосная группировка в составе авианосца «Йорктаун», трех линкоров и их эскорта; 9 апреля началось возведение метеостанций и авиабаз на побережье Гренландии. Военные корабли сопровождали торговые караваны до середины Атлантического океана, где в назначенной точке происходила «смена караула» - транспорты переходили по опеку Королевского флота Великобритании.

Ситуация усложнилась с нападением Германии на Советский Союз – в августе в Архангельск начали прибывать конвои с военными грузами и сразу же остро возник вопрос прикрытия тихоходных транспортов. Американский военно-морской флот наотрез отказался сопровождать конвои в арктических водах – это было слишком опасно и в военном, и в политическом смысле. Американцев ничуть не смутил тот факт, что команды большинства транспортов состояли из граждан США. Позиция Вашингтона была неизменна: вам нужны эти грузы – вот и защищайте их сами, а мы свои корабли гробить не хотим. Что касается вольнонаемных команд, эти люди знают, на что они идут в погоне за звонкой монетой.

Даже после официального вступления в войну американцы не спешили показываться в полярных широтах – впервые корабли ВМС США принимали ограниченное участие в эскорте каравана PQ-15 лишь в апреле 1942 года. В дальнейшем, вся «помощь» ВМС США ограничивалась парой-тройкой кораблей. Что можно еще добавить по этому поводу? Жаль, что американские адмиралы, имея столь много возможностей (одних эсминцев у янки было больше, чем во всех странах мира), предпочли «умыть руки» в такой стратегически важной операции, как проводка арктических конвоев.

Вся тяжесть прикрытия транспортов легла на плечи Королевского флота Великобритании и советского Северного флота. Маршрут следования конвоев был разделен на две зоны ответственности: основную часть пути до острова Медвежий транспорты охраняли британцы, при входе в Баренцево море к ним присоединялись советские эсминцы. Кроме того, моряки-североморцы действовали на обеспечивающих направлениях: при подходе очередного конвоя у выходов из немецких морских баз в Норвегии выставлялись заслоны из подводных лодок, а авиация Северного флота принималась «долбить» аэродромы противника, отвлекая немцев и затрудняя атаки Люфтваффе на идущие вдали от берега транспорты.

Объективно, требовать большего от Северного флота (образца 1942 года) не приходилось - на тот момент североморцы располагали всего шестью эскадренными миноносцами (4 новых «Семёрки» и 2 «Новика» времен Первой мировой), дюжиной сторожевых кораблей из переоборудованных траулеров и двумя десятками подлодок.

Северный флот всю войну страдал от дефицита кораблей, прекрасно понимая эту проблему, британцы сопровождали караваны на всем протяжении маршрута – до советских портов. В противном случае, Северный флот, в одиночку, был бы не в состоянии обеспечить надежное прикрытие транспортов.

4 июля 1942 года случилось то, что должно было рано или поздно произойти. Пока американские матросы весело отмечали День Независимости, на корабли конвоя PQ-17 поступил приказ из Лондона: эскорту на полном ходу отойти на Запад, транспортам рассеяться и самостоятельно следовать в порты назначения. «Какого дьявола?!» - тревожно переговаривались, видя, как эсминцы разворачиваются и ложатся на обратный курс.

Виной всему был немецкий линкор «Тирпиц», который по данным британской разведки, готовился выйти на перехват конвоя. Несмотря на наличие достаточных сил для отражения атаки, британские адмиралы приняли позорное, во всех смыслах, решение распустить конвой и поскорее увести свои боевые корабли подальше от полярных широт.

«Дамоклов меч» Кригсмарине

Если оставить в стороне различные конспирологические гипотезы (использование PQ-17 в качестве «приманки», нарочное уничтожение конвоя, дабы сорвать поставки по ленд-лизу и т.д.), то лютый страх британских адмиралов перед «Тирпицем» объясняется просто: неприятные воспоминания об Ютландском сражении (1916 г.) и последствия ужасной гибели линейного крейсера «Худ», уничтоженного первым же залпом с линкора «Бисмарк».

«Тирпиц» практически всю войну простоял во фьордах, служа ржавой мишенью для британской авиации. Орудия супер-линкора не сделали ни одного выстрела по надводным целям. Не было проведено ни одной сколь-нибудь значимой операции с участием «Тирпица». Казалось бы, можно было забыть про жалкое существование этой груды металла и сосредоточиться на более важных вопросах, например, борьбе с немецкими субмаринами.

Линкор «Тирпиц» не воевал. Но воевал его образ в умах британских адмиралов. Медали нужно давать экипажам «Бисмарка», «Дерфлингера» и «Фон дер Танна» - именно на их славе держался столь впечатляющий успех линкора «Тирпиц», который, не сделав ни одного выстрела, сковал все силы британского флота в Северной Атлантике!

Немцы могли бы вообще не строить линкор, достаточно было выставить в Альтен-фьорде стальную коробку или вообще фанерный макет – успех был бы прежний. Утрирую, конечно, но, надеюсь, читатели уловили суть. Будь британские адмиралы чуть менее консервативны и трусливы, конвой PQ-17 остался бы целым.

Закроем на мгновение глаза и представим на месте транспортов конвоя PQ-17 – разгружающиеся американские транспорты в заливе Лейте (Филиппины). Вместо крейсеров флота Его Величества – семь эсминцев и шесть эскортных авианосцев, патрулирующих вдоль филиппинского побережья (эскортные авианосцы - корабли неплохие, но ужасно тихоходные, их силовая установка и нижний набор корпуса аналогичны гражданским пароходам).

Любители морской истории уже догадались, что мы моделируем морской бой у острова Самар, имевший место 25 октября 1944 года.

Японцам, в том бою было, несомненно, проще – на шесть американских «малышей» из тумана выкатились … не один, а четыре линкора! А еще - 8 крейсеров и 11 эсминцев.

Японцы имели другое важное преимущество – хитро спланированная операция и два отвлекающих удара, позволили им незаметно приблизиться к заливу Лейте и застать американцев врасплох!

Когда вокруг начали падать японские снаряды, янки экстренно подняли в воздух все свои самолеты, эсминцы пошли в торпедную атаку, и началась бойня… В результате, за 3 часа погони, американцы потеряли один эскортник и три эсминца, половина авианосцев имели повреждения от артиллерийского огня.

У японцев были потоплены три тяжелых японских крейсера, еще один – «Кумано», тащился где-то позади без носовой части. Остальные японские корабли были так избиты и напуганы, что повернули назад и бежали с поля боя.

Теперь, внимание, мотор! – из утренней мглы вместо японцев выползают … линкор «Тирпиц», тяжелые крейсера «Хиппер», «Шеер» и 9 эсминцев их эскорта. Чем могло закончиться их противостояние с американскими "эскортниками"?

Если перенести эти события в Баренцево море, «Тирпиц» и его эскадра были бы потоплены еще задолго до встречи с конвоем PQ-17. Там, где не смог устоять легендарный «Ямато», немецкому линкору делать было нечего. Пять-шесть эскортных авианосцев с авиакрылом, равным по численности штатному советскому авиаполку, забьют любого «Тирпица» и «Адмирала Шеера». Главное – иметь достаточно опытных и решительных пилотов.

Теперь добавим несколько штрихов к этому «портрету». Своим «чудесным спасением» янки были обязаны следующим факторам:

- отвратительному качеству взрывателей японских снарядов, которые прошивали насквозь утлые американские корабли и падали в море;

Увы, этот фактор малоприменим в Баренцево море – независимо от качества немецких снарядов, «Тирпиц» был бы гарантированно обнаружен и уничтожен еще задолго до выхода на дистанцию огня своих орудий.

- активной поддержке с других авианосцев – на помощь шести «малышам» слетелись самолеты со всей округи (всего порядка 500 машин!).

Эскортным авианосцам в Баренцевом море ждать помощи было неоткуда, с другой стороны, эскадра «Тирпица» была в три-четыре раза слабее японской!

Разумеется, напрямую сравнивать тропические Филиппины и полярные широты Баренцева моря несколько некорректно. Суровые погодные условия, обледенение палуб – все это могло затруднить работу палубной авиации. Однако, в частном случае, конвой PQ-17 шел в разгар полярного лета, а незаходящее круглые сутки солнце должно было, наоборот, сыграть на руку летчикам (обоюдоострое оружие – немецкие торпедоносцы тоже не дремлют).

Суммируя все позитивные и негативные факторы, и учитывая соотношение сил, можно делать вполне уверенный вывод: будь на месте британцев американские моряки и их любимые «игрушки» - авианосцы (пусть даже маленькие, эскортные), конвой PQ-17 имел все шансы благополучно добраться до Архангельска, а линкор «Тирпиц» имел все шансы бесславно затонуть после непродолжительного боя с палубной авиацией.

Впрочем, все могло закончится намного раньше – если бы подводной лодке К-21 удалось потопить «Тирпиц» на выходе из Альтен-фьорда.

К сожалению, все произошло так, как и должно было произойти. В результате свой профессионализм пришлось показывать советским морским летчикам и морякам-североморцам, которые, без помощи радаров, исследовали всю акваторию Баренцева моря и «обшарили» все бухты на побережье Кольского полуострова и Новой Земли, в поисках укрывшихся там американских судов. Удалось спасти 13 транспортов и сотню шлюпок и спасательных плотов, с уцелевшими на них моряками.

Комментарии

и ещё-это период наибольших осложнений в войне на ТО. Уже случился Мидуэй, но не были понятны в полной мере его последствия . так что ни одного ЭМ американцы дать не могли. Война на ТО забирала весь корабельный ресурс. Насколько мне известно в дальнейшем все новые корабли уходили на ТО-ий театр войны. Атлантику и Средиземное море прикрывали старыми кораблями, в лучшем случае новыми ТКР и КРЛ. И уж бросать в Арктику новые АВУ смысла не было. Это не конвойный корабль.

Комментарий удален модератором

Хотя-а давайте попробуем вместе???

Я так думаю-если бы задействовали самолёты с АВУ Викториес то:

бомбардировщики Германии не могли бы так легко действовать. А вот подводные лодки-ну впрочем если использовать в противолодочной борьбе ЭМ прикрытия тяжёлых сил( ну хотя бы 6 ЭМ из них)-то можно было бы отогнать.

А в общем вся та операция-трагедия ошибок союзников.

Тяжёлые силы адмирала Тови-новый ЛК Дюк оф Йорк и новейший на тот момент американский ЛК Вашингтон. Справиться с Тирпицем в бою один на один они могли бы и без поддержки их АВУ Викториес. Сил прикрытия вполне хватало для того, чтобы отогнать тяжелые крейсера немцев. Можно было задействовать по ним авиагруппу например.

В общем-всё как всегда-неверные решения в условиях урезанной инфы. Как всегда-не хватало информации.

Японцы на тот момент имели в активе один потопленный в бою в Коралловом море АВУ Лексингтон и старый британский АВЛ Гермес.

Другое дело, что подготовка японских морских лётчиков-на то момент равных им не было.

Самая главная трагедия удара на ПХ-адм.Нагумо отказался задержаться и произвести штурмовку базы и попытаться таким втянуть в бой американские АВУ поодиночке.

и какой смысл СССР был втянуть США в войну на ТО???

Обида чи шо???

эмбарго на поставки нефти и всё такое-)))

/Операция "Снег". Как советская разведка столкнула США и Японию в 1941 г.

02.09.2010 //Тэги: разведка 20 век

Операция "Снег" - один из шедевров советской разведки. Её смысл сводился к тому, чтобы предупредить или хотя бы осложнить принятие правительством Японии решения о нападении на Советский Союз, помешать экспансии Страны восходящего солнца в северном направлении. И здесь свою роль должны были сыграть Соединенные Штаты. О том, как СССР провёл эту операцию, рассказано в книге "Операция "Снег"", которую написал один из её участников - советский разведчик Виталий Павлов. В подготовке этой операции участвовал так же советский разведчик Исхак Ахмеров, во второй половине 1930-х годов работавший разведчиком-нелегалом в США, а в 1942—1945 годах возглавлял нелегальную резидентуру в США.

Не так. Тогдашними силами перевоевать. Хотя бы бой в Жёлтом море!

Без войны выход к источникам нефти они не получали!!! США обьявили эмбарго. так что при чём тут агенты влияния-бог весть!

так получается что ле???

Смысл в кораблях прикрытия, если их отводить при первом же намеке на противника?

http://echo.msk.ru/guests/806468-echo/

Комментарий удален модератором

Вас учат, что идею нада просчитывать, ибо разоришься. Вас учат конкуренции-вы конкурируете?

Вас учат привлекать и поощрять высоко-проф. кадры-вы поощряете?

Вас учат не давать взяток в органы государственные-вы не даёте???

Он погубил 2 ЭБР и кучу народу!!! И самую возможность победить в той войне уничтожил своим неразумением!!!

Не судить! судьба ПА эскадры-национальный позор-и не в последнюю очередь по причине поведения Степана Осиповича!

Канешна, мёртвые сраму не имут. И всё таки!!!

Упокой, Господи, его душу!

эка что удумал.

_________________

достойно Грачева, но никак не человека, претендующего на знание вопроса.

Начать с того, что на эскортных авианосцах -не было ударных самолетов :)))))) потому они и эскортные, что предназначены для базирования истребителей прикрытия :)))

А для "утопления Ямато" ВМС США потребовалось не "пять-шесть эскортных авианосцев", а сильнейшее на планете авианосное соединение TF-58 в составе ВОСЬМИ ударных авианосцев.

напомним, что на весь US NAVY в 1942м их было - ПЯТЬ.

ну о таких мелочах как арктические условия и невозможность проводить взлет/посадку на обледеные палубы, при волнении свыше 4х баллов (по гидрографии СЛО - это 50% времени) можно и не вспоминать... "автор" наверняка и гидрографию в козни империалистов и русофобов зачислит :))) за компанию к генетике и кибернетике

Не знал.

№ 1344-524сс

25 июля 1940 г.

Совершенно секретно

Совет Народных Комиссаров СССР постановляет:

1. Утвердить следующую организационную структуру Военных Воздушных Сил Красной Армии:

а) Авиационная дивизия в составе управления дивизии и 4 - 5 авиационных полков.

б) Отдельная авиационная бригада в составе управления бригады и 2 - 3 авиационных полков.

в) Авиационный полк в составе 4 - 5 авиационных эскадрилий.

г) Авиационная эскадрилья в составе 4 - 5 авиазвеньев.

д) Авиационное звено в составе 3-х самолетов.

Итого от 48 до 75 машин

Касабланки несли по 27 машин.

с таким арсеналом Эвенджер с палубы эскортника - просто не взлетит.

а если добавить что немецкие корабли всегда были самыми "стойкими к повреждению" и глотали такие повреждения от которых коллеги по классу - отправлялись на дно экспрессом...

И с бонбами-)))

за ПЛ они с чем охотились когда ковои охраняли?

Глубинки и обычные бонбы!

Я плохо помню но ТКР Кунигасе хватило одной 227 -кг бомбы. Всё остальное-агония.

Хотя канешна Кунигаса-это первая серия японских ТКР и они сильно уступали последующим сериям.

Торпед у них - не было

Бронебойные бомбы и торпеды. НЗ. Хотя бы на один вылет.

Напомню что в декабре 43 англы утопили ЛК Шарнхорст в арт. бою.

( в смысле удалось прорваться).

Что правда для Гнейзенау это был последний поход. Сначала подрыв на мине, потом бомбы в порту. С января 43 года-в общем то как боевая единица уже не существовал.

да. разбора полётов по моему не было.

Изначально был закон "кэш энд кэрри". Англичане платили и вывозили своими судами. Потом американцы ввели 200-мильную зону "без боевых действий". где сами сопровождали конвои. далее увеличили зону до 600 миль.

Что за американский конвой был безнаказанно расстрелян? кто знает?

Американцы поставляли по тому-же ленд-лизу и авианосцы и эсминцы.

Бред про сравнение Филлипин с северными широтами.

японцы стреляли БРОНЕБОЙНЫМИ по жестяным эскортникам!! Колпачки просто не срабатывали!!

Даже если бы в охране конвоя были бы американцы, то они бы так же само подчинились приказу и отошли!

наглядным примером может быть история с потоплением "Одэсити".

Так что нечего валить с больной головы на здоровую!

Но ведь и британский флот был нехилый, автор как-то его недооценивает.

Вопрос остаётся открытым: почему британская эскадра сопровождения трусливо бросила конвой PQ-17?