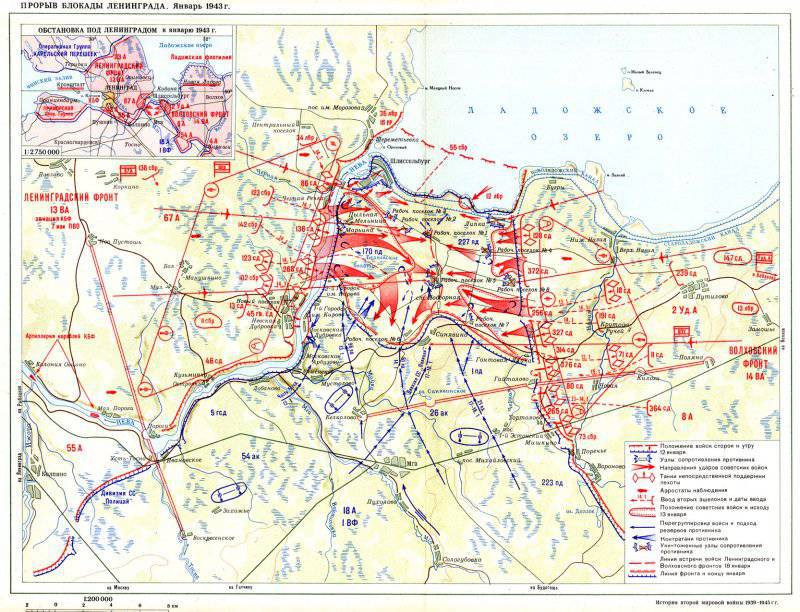

К началу 1943 года положение окружённого немецкими войсками Ленинграда оставалось крайне сложным. Войска Ленинградского фронта и Балтийский флот были изолированы от остальных сил Красной Армии. Попытки деблокады Ленинграда в 1942 году - Любанская и Синявинская наступательные операции, не принесли успеха. Наиболее короткий путь между Ленинградским и Волховским фронтами - между южным побережьем Ладожского озера и поселком Мга (так называемый шлиссельбургско-синявинский выступ, 12-16 км), по-прежнему занимали части 18-й немецкой армии. На улицах и площадях второй столицы СССР продолжали рваться снаряды и бомбы, гибли люди, рушились здания. Город был под постоянной угрозой авианалётов и артиллерийского обстрела. Отсутствие сухопутной связи с территорией находившейся под контролем советских войск вызывало большие трудности в области подвоза топлива, сырья для заводов, не позволяло удовлетворять потребности войск и гражданского населения в продуктах питания и предметах первой необходимости. Однако положение ленинградцев зимой 1942-1943 гг. всё же было несколько лучше, чем предыдущей зимой. По проложенному под водой кабелю в город поступала электроэнергия, а по подводному трубопроводу – топливо. Город снабжался необходимыми продуктами и товарами по льду озера – Дороге жизни. Кроме того, в дополнение к автомобильной дороге прямо на льду Ладожского озера сооружали и железную ветку.

К концу 1942 года в состав Ленинградского фронта под началом Леонида Говорова входили: 67-я армия - командующий генерал-лейтенант Михаил Духанов, 55-я армия — генерал-лейтенант Владимир Свиридов, 23-я армия – генерал-майор Александр Черепанов, 42-я армия - генерал-лейтенант Иван Николаев, Приморская оперативная группа и 13-я воздушная армия — генерал-полковник авиации Степан Рыбальченко. Основные силы ЛФ – 42-я, 55-я и 67-я армии, защищались на рубеже Урицк, Пушкин, южнее Колпино, Пороги, правый берег Невы до Ладожского озера. 67-я армия действовала в 30 км полосе вдоль правого берега Невы от Пороги до Ладожского озера, имея на левом берегу реки, в районе Московской Дубровки, небольшой плацдарм. 55-я стрелковая бригада этой армии защищала с юга автомобильную дорогу, которая проходила по льду Ладожского озера. 23-я армия защищала северные подступы к Ленинграду, располагаясь на Карельском перешейке. Надо отметить, что положение на этом участке фронта было стабильным длительное время, появилась даже солдатская поговорка: «В мире не воюют три (или „есть три нейтральные“) армии — шведская, турецкая и 23-я советская». Поэтому соединения этой армии часто переводили на другие, более опасные направления. 42-я армия защищала Пулковский рубеж. Приморская оперативная группа (ПОГ) располагалась на Ораниенбаумском плацдарме.

Действия ЛФ поддерживал Краснознаменный Балтийский флот под началом вице-адмирала Владимира Трибуца, который базировался в устье реки Невы и в Кронштадте. Он прикрывал приморские фланги фронта, поддерживал сухопутные войска своей авиацией и огнём корабельной артиллерии. Кроме того, флот удерживал ряд островов в восточной части Финского залива, чем прикрывал западные подступы к городу. Ленинград также поддерживала Ладожская военная флотилия. Противовоздушную оборону Ленинграда осуществляла Ленинградская армия ПВО, которая взаимодействовала с авиацией и зенитной артиллерией фронта и флота. Военно-автомобильную дорогу по льду озера и перевалочные базы на его берегах прикрывали от ударов люфтваффе соединения отдельного Ладожского района ПВО.

В Волховский фронт под началом генерал армии Кирилла Мерецкого к началу 1943 года входили: 2-я ударная армия, 4-я, 8-я, 52-я, 54-я, 59-я армии и 14-я воздушная армия. Но непосредственное участие в операции приняли: 2-я ударная армия - под командованием генерал-лейтенанта Владимира Романовского, 54-я армия — генерал-лейтенанта Александра Сухомлина, 8-я армия — генерал-лейтенанта Филиппа Старикова, 14-я воздушная армия — генерал-лейтенанта авиации Ивана Журавлёв. Они действовали в 300 км полосе от Ладожского озера до озера Ильмень. На правом фланге от Ладожского озера до Кировской железной дороги располагались части 2-й ударной и 8-й армий.

Немецкое командование после провала попыток взять город в 1942 году, было вынуждено остановить бесплодное наступление и отдать войскам приказ о переходе к обороне. Красной Армии противостояла 18-я немецкая армия под командованием Георга Лидермана, которая входила в состав группы армий «Север». В её составе было 4 армейских корпуса и до 26 дивизий. Немецкие войска поддерживал 1-й воздушный флот генерал-полковника авиации Альфреда Келлера. Кроме того, на северо-западных подступах к городу напротив 23-й советской армии находилось 4 финские дивизии из состава оперативной группы «Карельский перешеек».

Немецкая оборона

Наиболее мощную оборону и плотную группировку войск немцы имели на самом опасном направлении - шлиссельбургско-синявинском выступе (его глубина не превышала 15 км). Здесь между городом Мга и Ладожским озером дислоцировалось 5 немецких дивизий - основные силы 26-го и часть дивизий 54-го армейских корпусов. В их составе было около 60 тыс. человек, 700 орудий и минометов, около 50 танков и САУ. Каждый посёлок были превращен в опорный пункт, подготовленный к круговой обороне, позиции были прикрыты минными полями, проволочными заграждениями и укреплены дотами. Всего было две линии обороны: в первую входили сооружения 8-й ГРЭС, 1-го и 2-го Городков и дома города Шлиссельбурга – со стороны Ленинграда, Липка, Рабочие посёлки №4, 8, 7, Гонтовая Липка – со стороны Волховского фронта, во вторую входили рабочие поселки № 1 и № 5, станции Подгорная, Синявино, рабочий поселок № 6, поселок Михайловский. Оборонительные линии были насыщены узлами сопротивления, имели развитую сеть окопов, укрытий, блиндажей, средствами огневого поражения. В результате весь выступ напоминал один укреплённый район.

Ситуация для атакующей стороны усугублялась лесисто-болотистой местностью в этом районе. К тому же здесь располагалась большая территория синявинских торфоразработок, которые были изрезаны глубокими канавами. Территория была малопроходимой для бронетехники и тяжёлой артиллерии, а они были нужны для разрушения вражеских укреплений. Для преодоления такой обороны требовались мощные средства подавления и разрушения, огромное напряжение сил и средств наступающей стороны.

План и подготовка операции. Ударные группировки советской армии

Ещё в ноябре 1942 года командование ЛФ представило Верховному Главнокомандующему свои предложения по подготовке нового наступления под Ленинградом. Планировалось в декабре 1942 года - феврале 1943 года провести две операции. В ходе «Шлиссельбургской операции» предлагалось силами ЛФ совместно с войсками Волховского фронта прорвать блокаду города и построить железную дорогу вдоль Ладожского озера. В ходе «Урицкой операции» собирались пробить сухопутный коридор к Ораниенбаумскому плацдарму. Ставка утвердила первую часть операции – прорыв блокады Ленинграда (директива № 170696 от 2 декабря 1942 г.). Операция получила кодовое название «Искра», войска были должны быть в полной боевой готовности к 1 январю 1943 года.

Более подробно план операции был изложен в директиве № 170703 Ставки ВГК от 8 декабря. Войска ЛФ и ВФ получили задачу разбить немецкую группировку в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург и, таким образом, снять полную блокаду Ленинграда. К концу января 1943 года Красная Армия должна была выйти на линию река Мойка — Михайловский — Тортолово. Директива также сообщала о проведении «Мгинской операции» в феврале с целью разгрома немецкой группировки в районе Мги и обеспечения прочной железнодорожной связи Ленинграда со страной. Координация действий фронтов возлагалась на маршала Климента Ворошилова.

На подготовку операции был отведён почти месяц. Большое внимание было уделено взаимодействию между войсками двух фронтов. В тылу были созданы учебные поля и специальные городки для отработки наступательных действий соединений в лесисто-болотистой местности и штурма эшелонированной обороны противника. Соединения 67-й армии отрабатывали методы форсирования Невы по льду и наведения переправы для танков и артиллерии. В ЛФ по указанию Говорова были сформированы артиллерийские группы: дальнего действия, особого назначения, контрминометная и отдельная группа гвардейских минометных подразделений. К началу операции благодаря усилиям разведки командование смогло составить довольно хорошее представление о немецкой обороне. В декабре произошла оттепель, поэтому лёд на Неве был слабым, а болотистая местность — труднодоступной, поэтому, Ставка по предложению командующего ЛФ перенесла начало операции на 12 января 1943 года. В начале января ГКО послал на Волховский фронт для усиления Георгия Жукова.

Для проведения операции в составе ЛФ и ВФ фронтов были сформированы ударные группировки, которые усилили бронетанковыми, артиллерийскими и инженерными соединениями, в том числе и из резерва Ставки. На Волховском фронте основу ударной группы составила 2-я ударная армия Романовского. В её составе, включая резерв армии, было 12 стрелковых дивизий, 4 танковые, 1 стрелковая и 3 лыжные бригады, гвардейский танковый полк прорыва, 4 отдельных танковых батальона: 165 тыс. человек, 2100-2200 орудий и миномётов, 225 танков. С воздуха армию поддерживали около 400 самолётов. Армия получила задачу пробить оборону противника на 12 км участке от деревни Липки на берегу Ладожского озера и до Гайтолово, выйти на линию Рабочие поселки № 1 и №5, Синявино, а затем развивать наступление до соединения с частями ЛФ. Кроме того, войска 8-й армии: 2 стрелковых дивизии, бригада морской пехоты, отдельный танковый полк и 2 отдельных танковых батальона, наносили вспомогательный удар в направлении Тортолово, поселок Михайловский. Наступление 2-й ударной и 8-й армии поддерживало около 2885 орудий и минометов.

Со стороны ЛФ главную роль должна была сыграть 67-я армия Духанова. В её составе было 7 стрелковых дивизий (одна гвардейская), 6 стрелковых, 3 танковые и 2 лыжные бригады, 2 отдельных танковых батальона. Поддерживали наступление артиллерия армии, фронта, Балтфлота (88 орудий калибром 130—406 мм ) – около 1900 стволов, 13-я воздушная армия и морская авиация – около 450 самолётов и около 200 танков. Части 67-й армии должны были форсировать Неву на 12 км участке между «Невским пятачком» и Шлиссельбургом, сосредоточив главные усилия в направлении Марьино, Синявино. Войска ЛФ прорвав немецкую оборону на участке Московская Дубровка, Шлиссельбург, должны были соединиться с соединениями ВФ на рубеже Рабочих поселков № 2, 5 и 6, а затем развивать наступление на юго-восток и достичь рубежа на реке Мойке.

Обе ударные группировки насчитывали около 300 тыс. человек, примерно 4900 орудий и минометов, около 600 танков и более 800 самолётов.

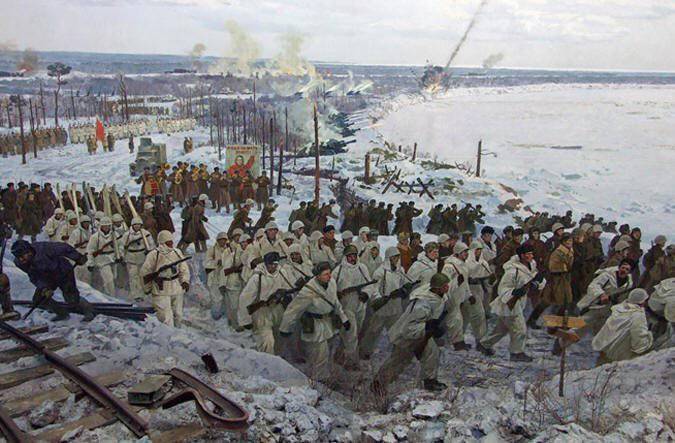

Начало Наступления. 12 января 1943 года

Утром 12 января 1943 года войска двух фронтов одновременно начали наступление. Предварительно ночью авиация нанесла мощный удар по позициям вермахта в полосе прорыва, также по аэродромам, пунктам управления, связи и железнодорожным узлам во вражеском тылу. На немцев обрушились тонны металла, уничтожая его живую силу, разрушая оборонительные сооружения и подавляя боевой дух. В 9:30 утра артиллерия двух фронтов начала артподготовку: в полосе наступления 2-й ударной армии она продолжалась 1 час 45 минут, а на участке 67-й армии - 2 часа 20 минут. За 40 минут до начала движения пехоты и бронетехники, удар по заранее разведанным артиллерийским, миномётным позициям, опорным пунктам и узлам связи нанесла штурмовая авиация, группами по 6-8 самолётов.

В 11:50 под прикрытием «огненного вала» и огня 16-го укрепрайона дивизии первого эшелона 67-й армии пошли в атаку. Каждая из четырёх дивизий - 45-я гвардейская, 268-я, 136-я, 86-я стрелковые дивизии, были усилены несколькими артиллерийскими и миномётными полками, истребительно-противотанковым артиллерийским полком и одним-двумя инженерными батальонами. Кроме того, наступление поддерживали 147 лёгких танков и броневиков, вес которых мог выдержать лёд. Особая сложность операции заключалась в том, что оборонительные позиции вермахта шли по обрывистому обледенелому левому речному берегу, который был выше правого. Огневые средства немцев были расположены ярусами и прикрывали многослойным огнём все подступы к берегу. Чтобы прорваться на другой берег было необходимо надёжно подавить огневые точки немцев, особенно в первой линии. При этом приходилось следить за тем, чтобы не повредить лёд у левого берега.

Первыми на другой берег Невы пробились штурмовые группы. Их бойцы самоотверженно проделывали проходы в заграждениях. За ними форсировали реку стрелковые и танковые части. После ожесточённого боя, оборона противника была взломана в районе севернее 2-го Городка (268-я стрелковая дивизия и 86-й отдельный танковый батальон) и в районе Марьино (136-я дивизия и соединения 61-й танковой бригады). К концу дня советские войска сломили сопротивление 170-й немецкой пехотной дивизии между 2-м Городком и Шлиссельбургом. 67-я армия захватила плацдарм между 2-м Городком и Шлиссельбургом, началось строительство переправы для средних и тяжёлых танков и тяжёлой артиллерии (завершена 14 января). На флангах ситуация была более тяжёлой: на правом крыле 45-я гвардейская стрелковая дивизия в районе «невского пятачка» смогла захватить только первую линию немецких укреплений; на левом крыле 86-я стрелковая дивизия не смогла форсировать Неву у Шлиссельбурга (её перебросили на плацдарм в районе Марьино, чтобы ударить по Шлиссельбургу с южного направления).

В полосе наступления 2-й ударной (пошла в наступление в 11:15) и 8-й армий (в 11:30) наступление развивалось с большим трудом. Авиация и артиллерия не смогли подавить основные огневые точки противника, а болота даже зимой были труднопроходимыми. Наиболее яростные бои шли за пункты Липка, Рабочий поселок № 8 и Гонтовая Липка, эти опорные пункты находились на флангах прорывающихся сил и даже в полном окружении продолжили сражение. На правом фланге и в центре – 128-я, 372-я и 256-я стрелковые дивизии, смогли к концу дня прорвать оборону 227-й пехотной дивизии и продвинуться на 2-3 км. Опорные пункты Липка и Рабочий поселок № 8 в этот день взять не удалось. На левом фланге наступление некоторого успеха смогла достичь только 327-я стрелковая дивизия, которая заняла большую часть укрепления в роще «Круглая». Атаки 376-й дивизии и сил 8-й армии успеха не имели.

Немецкое командование, уже в первый день сражения было вынуждено вводить в бой оперативные резервы: соединения 96-й пехотной дивизии и 5-й горнострелковой дивизии направили на помощь 170-й дивизии, два полка 61-й пехотной дивизии («группа генерал-майора Хюнера») были введены в центр шлиссельбургско-синявинского выступа.

Бои 13 — 17 января

Утрой 13 января наступление продолжилось. Советское командование, чтобы окончательно переломить ситуацию в свою пользу начало вводить в бой второй эшелон наступающих армий. Однако, немцы опираясь на опорные пункты и развитую систему обороны оказывали упорное сопротивление, бои приняли затяжной и ожесточенный характер.

В полосе наступления 67-й армии на левом фланге 86-я стрелковая дивизия и батальон бронеавтомобилей, при поддержке с севера 34-й лыжной бригады и 55-й стрелковой бригады (по льду озера) несколько дней штурмовали подступы к Шлиссельбургу. К вечеру 15-го красноармейцы вышли к окраинам города, немецкие войска в Шлиссельбурге оказались в критическом положении, но продолжали упорно драться.

В центре 136-я стрелковая дивизия и 61-я танковая бригада развивали наступление в направлении Рабочего поселка № 5. Для обеспечения левого фланга дивизии в бой ввели 123-ю стрелковую бригаду, она должна была наступать в направлении рабочего поселка №3. Затем для обеспечения правого фланга ввели в бой 123-ю стрелковую дивизию и танковую бригаду, они наступали в направлении Рабочий посёлок №6, Синявино. После нескольких дней боёв 123-я стрелковая бригада захватила Рабочий поселок № 3 и вышла к окраинам поселков № 1 и № 2. 136-я дивизия пробилась к Рабочему поселку № 5, но сразу взять его не смогла.

На правом крыле 67-й армии атаки 45-й гвардейской и 268-й стрелковой дивизий по-прежнему успеха не имели. ВВС и артиллерия не смогли ликвидировать огневые точки в 1-м, 2-м Городках и 8-й ГРЭС. Кроме того, немецкие войска получили подкрепления – соединения 96-й пехотной и 5-й горнострелковой дивизий. Немцы даже предпринимали яростные контратаки, используя и 502-й тяжёлый танковый батальон, на вооружении которого были тяжёлые танки «Тигр I». Советские войска, несмотря на ввод в бой войск второго эшелона - 13-й стрелковой дивизии, 102-й и 142-й стрелковых бригад, так и не смогли переломить ситуацию на этом участке в свою пользу.

В полосе 2-й ударной армии наступление по-прежнему развивалось медленнее, чем у 67-й армии. Немецкие войска, опираясь на опорные пункты – Рабочие посёлки № 7 и № 8, Липке, продолжали оказывать упорное сопротивление. 13 января, несмотря на ввод в сражение части сил второго эшелона, войска 2-й ударной армии не достигли серьёзного успеха ни на одном направлении. В последующие дни командование армии попыталось расширить прорыв на южном участке от рощи «Круглая» до Гайтолово, но без весомых результатов. Наибольших успехов на этом направлении смогла добиться 256-я стрелковая дивизия, 14 января она заняла Рабочий поселок № 7, станцию Подгорную и вышла на подступы к Синявино. На правом крыле на помощь 128-й дивизии, была направлена 12-я лыжная бригада, она должна была по льду Ладожского озера зайти в тыл опорному пункту Липка.

15 января в центре полосы наступления 372-я стрелковая дивизия наконец смогла взять Рабочие поселки № 8 и № 4, а 17-го вышла поселку № 1. К этому дню 18-я стрелковая дивизия и 98-я танковая бригада 2 УА уже несколько дней вели упорный бой на подступах к Рабочему поселку № 5. Его же с запада атаковали части 67-й армии. Момент соединения двух армий был близок…

Продолжение следует…

Комментарии

Комментарий удален модератором

финской границе.

7 октября 1936 года в 12:00 на Карельском перешейке в районе пограничного столба №162

27 октября 1936 года в 10 часов двумя выстрелами с финской стороны был обстрелян председатель колхоза Вайда-Губа Колихманен.

9 декабря 1936 года в 15 часов на участке петрозаводского погранотряда в районе погранзнаков №439-440, что против деревни Мезиламба, с территории Финляндии по нашему сторожевому наряду были произведены два выстрела из автоматического оружия.

Финские власти эти факты обстрелов признали

9 июля 1938 года финский одномоторный биплан нарушил границу СССР в районе пограничного столба №699. Летя на высоте 1500 м, самолёт углубился на территорию СССР на 45 км, пролетев около 85 км параллельно пограничной линии по территории СССР, после чего в районе пограничного столба №728 вернулся в Финляндию{417}.

Финны признали факт нарушения.

Это далеко не все факты. Если интересно, можете посмотреть.

http://militera.lib.ru/research/pyhalov_i/06.html

Так что Финляндия вовсе не была белой и пушистой, как нам пытаются сегодня представить

2. Что касается "додавить", то начиналась весна, а Финляндия - это сплошное болото и оно имеет свойство весной таять. И мне не очень понятно: как СССР продолжал бы наступление по болоту. Кстати, похоже, это было непонятно не только мне, но и советскому и финскому правительству. Правительство Рюити и собиралось войну продолжать. Кстати к тому времени начали уже прибывать добровольцы из других стран. А вот СССР был очень настроен на ведение переговоров и если бы не несгибаемая позиция Маннергейма в том, что войну надо заканчивать - неизвестно когда и чем бы она закончилась бы.

2. " это не помешало руководству Болгарии, в обеих мировых войнах быть на стороне противников России," - объяснение почему так находится во второй Балканской войне 1913г., когда румыны, греки, сербы и турки совместно делили Болгарию под благославение из Петербурга. А если говорить овсем просто, то из двух братьев: сербов и болгар, котрые друг друга мягко говоря переваривают слабо Россия выбрала сербов. В результате всегда Россия воевала на той стороне, что и Сербия, а Болгария - на противной Сербии стороне.

2) Во время операции "Багратион" успешно наваляли немцам на белорусских болотах, а немцы, как не крути всё же не финны))

3. "то касается Бела Куна, то за него, как и за его "боевую подругу" Розалию Залкинд-Землячку, ответственность должна нести, скорее не Венгрия, а Израиль..." - а почему не Буркина Фасо? Не инопланетяне с Марса? С какой стати за венгра, который экспортировал русскую революцию из террор из России в Венгрию должен нести отвественность несуществовавший тогда Израиль? и причем тут Землячка? Я говорю о Венгерской совреспублике, а не о резне в Крыму.

2) по поводу болгарских условий, есть свидетельства, что царь Борис(не ельцин) сказал Гитлеру, что в случае посылки болгарских войск в Россию они перейдут на сторону противника...

3) то что творил Бела Кун в Венгрии это, конечно, их внутривенгерское дело, но получает же не существовавший Израиль контрибуцию с Германии, к тому же теория коллективной ответственности нации это полностью в русле еврейско-иудейской традиции, а раз так - пусть несут ответственность и не жужжат...

2. "по поводу болгарских условий, есть свидетельства, что царь Борис" - я не знаю, какие у Вас там свидетельства, но я знаю. что болгар у нас не было.

3. "то что творил Бела Кун в Венгрии это, конечно, их внутривенгерское дело" - действительно что творят красноармейцы в Венгрии это внутривенгерское дело)).Ну чье ж еще? А что творили СС-овцы тут во время ВОВ получается тогда дело внутрисоветское.

4. " теория коллективной ответственности нации это полностью в русле еврейско-иудейской традиции" - это вообще к чему? Я никакую нацию вроде не обвинял ни в чем.

Кроме сербов, вся остальная Европа воевала на стороне немцев...

Ваши слова? Только неуч может так написать.

Франция союзником? Громко сказано Документ можно? Ато что Португалии бфли фашисты. то это не значит, что она была союзником Германии Если это так то документик можно. Да и Испания кроме Голубой дивизии участия в войне не принимала и нам войны не объявляла так что больше выписок из истории ВКПб мне не пишите

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Мусульманами в Порте становились добровольно, можно сказать охотно из чисто житейских соображений, во-первых мусульманина во время набегов не обратят в рабство, многие ислам принимали именно в рабстве, чтоб выйти на свободу, во-вторых разные налоговые льготы, преимущество в землепользовании и т.д. Вы что ж думаете, что турки вырезали всех греков-византийцев и заново заселили Малую Азию? Большая часть населения Турции это исламизированные потомки элинистического населения, которое даже 1000 летнее владычество Рима не смогло латинизировать.... А насчёт перспектив Царьград, конечно, неплохо, но Дубровник по соседству не хуже, к тому же вербовщики, навряд ли расписывали прелести столичной жизни родителям "призывника", а просто заявляли, что с этого села 5 мальчиков, с того 7, с третьего 10...

Пошарьте в Макспарке - по этой теме был материал. Устранить или ослабить такого геополитчисекого соперника, как СССР - это было бы благом и для Англии и для Франции. Да и партию Гетлера финансово накачали именно они.

Самим не смешно?

И вообще, хамить приличному человеку не пристало, а ведь Вы себя таковым считаете, не так ли?

Интересно, а кто напал на Чехословакию? Вы не поверите. но таки Польша, Венгрия и Германия, а СССР там рядом не стояло! И бело-пушистая страдалица Польша оттяпала себе солидный кусок чешской территории и была очень довольна, пока её союзничек Гитлер не атаковал её саму.

А на Румынию кто напал? Может Антонеску сам напал на СССР вместе со своим союзничком?

Можно и по остальному пройтись, но и этого хватит.

И не агитки вовсе. Вот поинтересуйтесь. Это. между прочим сами финны пишут.

http://ruskline.ru/analitika/2012/12/11/falsifikaciya_istorii_vtoroj_mirovoj_vojny_v_finlyandii/

Румыния сама напала на СССР.

В Латвию, Литву и Эстонию были введены войска по просьбе законных властей этой страны.

С Финляндией разговор особый - у неё забрали то, что она оккупировала под шумок гражданской войны.

Про Польшу? А кому (по-современному и правдивому изложению истории) досталось Тешенская Силезия после растерзания Чехословакии?

Или про Румынию?

А может, про прибалтийские государства? Так их просьбы о вводе войск существуют в виде документов, которые ни от кого не скрываются и я лично их (оригиналы) читал. С просьбами обратились законные правительства этих стран - демократически избранные.

Или может быть про Финляндию брехня? А о чём же тогда был Тартусский мирный договор, завершивший войну 1918-1920 гг.? Уж не о том ли. что к Финляндии на Севере, в Заполярье, отходила вся Печенгская область (Петсамо), а также западная часть полуострова Рыбачьего, от губы Вайда до залива Мотовского, и большая часть полуострова Среднего, по линии, проходящей через середину обоих его перешейков. Все острова к западу от разграничительной линии в Баренцевом море также отходили к Финляндии (о-в Кий и о-ва Айновские). Или у Вас есть альтернативный текст этого договора?

Где брехня-то? Это простите антисоветчики брешут, а Вы им подпеваете либо по незнанию, либо по злому умыслу.

"Русская народная линия

информационно-аналитическая служба

Православие Самодержавие Народность" очередные тенденциозные неподтвержденные ничем рассуждения

Интересно у Вас получается. Сталину, значит, верить нельзя. а Франции и Британии, которые кинули Польшу при начале второй мировой и ту же Финляндию, обещая ей военную помощь против СССР и нифига не сделавшим - можно.

В таком случае, почему я должен верить Вам, и всяческим писаниям, которые интерпретируют историю как Вам выгодно. и не верить тем, кто представляет другую точку зрения?.

Я уже написал , Советские люди проливали кровь , что-бы жили их потомки . А вы предлагаете устроить суд над виновниками . И кто по вашему виноват ?

И кто их будет судить , уж не современные ли либералы , а может назначим Трибунал , и поставим председателем Трибунала Чубайса , да еще посадим русофоба Ковалева туда , да Шендеровича пригласим судить , они с радостью примут приглашение .

Полякам то-же не удалось избежать разгрома , и там то-же требуют суда ?

Как видите судили!

За государственную измену приговорён к смертной казни через расстрел. В утро приведения приговора в исполнение, 15 октября 1945 года, Лаваль пытался покончить с собой, выпив яд (цианистый калий), но это было вовремя замечено, ему сделали несколько промываний желудка. После того, как Лаваль пришёл в сознание, он был расстрелян.

Комментарий удален модератором

В чине полковника на реке Сома командовал танковой дивизией

Военный потенциал даже сравнивать не надо На востоке у немцев было 3800танков а у нас в СССР их было 25000. По самолетам 4тыс к 9 тыс, ну а народа у нас было в 5 раз больше чем у Германии.А если учесть что немца воевали на два фронта, то они изначально уже были в проигрышном состоянии.

Альтернативного плана никакого было не надо Не надо было швондерам власть брать, вот тогда Россия к 41 году была бы самой мощной во всяком случае в Европе страной.

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

И второе Вы даже не можете понять что гражданское население на оккупированных территориях оставлять не надо Вот для этого существует армия, которая должна защищать это гражданское население а не бежать до Москвы. Для этого же существует и политическое руководство страной. Как они с этим справились и говорят эти цифры.

Комментарий удален модератором

Второе А кто сказал, что вермахт должен быть сильнее РККА Коммунисты? Интересное дело У СССР было 25 тыс танков , из них на Востоке 14 тыс, а у Германии на востоке с сателлитами всего 3800 шт Разницу улавливаете?Самолетов у нас в ДВА!! раза больше Народу столько же, но какой то дурак решил их держать в глубине страны, хотя война вот вот должна была начаться.Так с чего вы взяли что вермахт сильнее нас был? Из истории ВКПб, так она лживая насквозь. Кто мешал дать отпор немцам, если по вооружению и численности мы не уступали, тем более вести оборону гораздо легче чем наступать? Кто?И при этом надо учесть , что Германия воевала на два фронта и даже на 22 июня 41 года вынуждена была держать на других фронтах около 4 млн солдат. ну о чем вообще идет речь?Коммунисты профукали время отведенное им для подготовке к войне Бездарно профукали, занимались не тем чем надо, а именно разборками между собой

Комментарий удален модератором

Комментарий удален модератором

Вы не сказали, кто разрабатывал операцию, и под чьим руководством она проходила.

Я вам называю:

--Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов и позднее

--Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

Можно ведь было наступать Волховскому фронту южнее, а Ленинградскому западнее и сделать немцам на берегу Ладоги второй Сталинград. Они в то время уже боялись окружения.

Или товарищь Жюкоф любил посылать войска именно туда где у немцев была самая крепкая оборона?

Или я в таких вещах недопонимаю чего-то?