Битва при Платеях.

Отшумел гром победы при Саламине.

Следующей весной Аристид и еще один изгнанник, Ксантипп, были избраны начальниками афинского войска.

Теперь Мардоний действовал дипломатическим путем. Он попытался развалить союз Афин с пелопоннесцами, предлагая городу очень заманчивые условия. Однако Афины не забыли былых обид. Обычно они, как и любой другой греческий полис, ничуть не стеснялись предательства, если это было в их интересах, но в данном случае все предложения персов были твердо отклонены. Афины, однако, воспользовались этими предложениями для того, чтобы попытаться (правда, безуспешно) вынудить спартанцев оказать им помощь.

Настало лето, и Мардоний отправился на юг. Он подождал, пока не начал созревать урожай, и вновь двинулся на Афины и занял город, не встретив никакого сопротивления. И вновь Спарта отказалась прийти на помощь своему союзнику. При Саламине Афины поставили на карту все — и спасли Спарту. Они отказались предать интересы всей Греции. Но это мало что значило для спартанцев. Греков объединил только общий враг извне, а отнюдь не взаимная любовь. Вся борьба Греции с Персией, начиная с Марафона, являла собой картину дурной стратегии, грубых ошибок и эгоизма, слегка скрашенную героизмом. Удивительно, как им вообще удавалось одерживать победы. У персов, напротив, была прекрасная стратегия, они действовали энергично и довольно-таки храбро, но им катастрофически не везло. В конце кампании они полностью обошли греков, а затем допустили один-единственный просчет, в результате которого проиграли войну.

Когда Афины опять оказались захваченными, жители города вновь перебрались на Саламин. Мардоний еще раз попытался договориться с теми, кто был на острове. Афиняне отправили посольство в Спарту, чтобы убедить лакедемонян оказать им помощь, но в Спарте снова, как это уже было при Марафоне и Фермопилах, был религиозный праздник, и спартанцы отказались прийти. Одновременно они лихорадочно увеличивали высоту стены, перегораживавшей перешеек, ясно давая понять всем, где начинается земля, за которую они будут сражаться. День за днем спартанцы выжидали, откладывая решение. Так продолжалось десять дней, покуда афиняне не пригрозили, что согласятся на предложения Мардония. Согласно им афинский флот должен был перейти под командование персов, а это ставило под удар весь Пелопоннес и делало бессмысленными укрепления на перешейке. Только тогда Спарта решилась вступить в войну.

Но, раз приняв решение, спартанцы начали действовать очень энергично. Командование объединенными греческими силами приняли Павсаний, сын царя Клеомброта (сын Леонида, Плистарх, был еще ребенком), и Еврианакт, сын Дориея, которого Клеомброт желал видеть вторым царем. Пять тысяч спартанцев, примерно две трети всей спартанской армии, а также тридцать пять тысяч илотов немедленно выступили на север. По пути к ним присоединились семнадцать тысяч гоплитов из северо-восточного Пелопоннеса. Мардоний немедленно оставил Афины, предварительно разрушив все, что еще оставалось от города. Огню был предан также и Элевсин. Мардоний отошел в Беотию, где местность была значительно более открытой и удобной для действий его конницы.

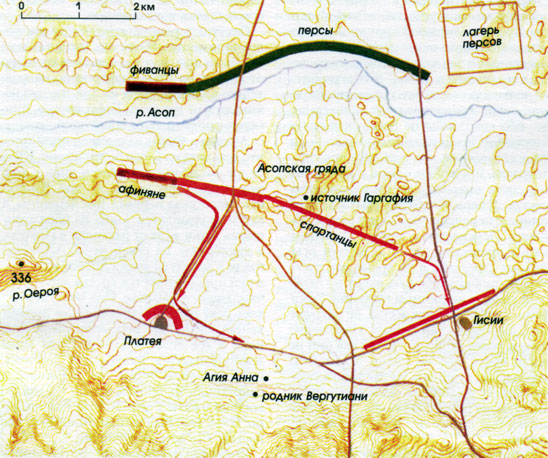

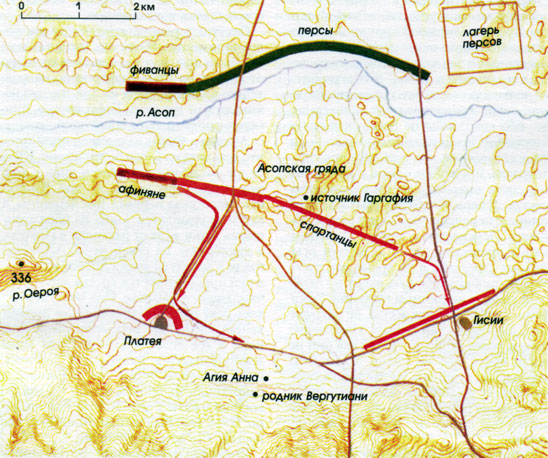

Когда Мардоний начал двигаться на север, он услышал, что передовой отряд спартанцев, в котором была тысяча воинов, уже дошел до Мегары, расположенной всего в 45 километрах от Афин. Он немедленно повернул и, отправив вперед конницу, нанес молниеносный удар по Мегаре. Город, однако, Мардонию взять не удалось, а когда он узнал, что на перешейке собирается греческая армия, то отозвал свои войска и ушел в Беотию. Мардоний миновал с востока гору Парнас, переправился через реку Асоп (это другой Асоп, не тот, что в Фермопилах) и прошел по ее северному берегу через Танагру в Скол, который находился на фиванской земле. Там он построил укрепленный лагерь, о котором Геродот пишет, что он представлял собой квадрат примерно в 10 стадий (около 1 800 кв. метров), а это только в пять раз больше римского лагеря, описанного Полибием. Такой лагерь вмещал 20 тысяч пехотинцев и 2,5 тысячи всадников. Если исходить из этого, то армия Мардония вряд ли была больше 120 тысяч человек, включая конницу.

Геродот пишет, что войско персов разместилось вдоль реки, начиная от Эрифр, мимо Гисий, вплоть до Платейской области. К сожалению, сейчас достаточно точно известно только то место, где находилась Платея; места под названием Скол, Гисии и Эрифры так и остались неопределенными.

Тем временем пелопоннесская армия прошла по перешейку в Элевсин, где соединилась с перебравшимися с Саламина афинянами. Оттуда они направились на север и вслед за персами оказались в Беотии. Греки точно так же миновали гору Парнас, а затем повернули на запад, вдоль южного берега Асопа. Геродот повествует, что греческая армия достигла Эрифр, где узнала о том, где именно устроили свой стан варвары. Затем расположились в боевом порядке у подножия горы. В своей первой статье, посвященной Платее, Притчет приводит подробное исследование путей через горы, ведущих в долину Асопа. Он сделал вывод, что таких путей было только два. Один проходил примерно там же, где современная дорога из Афин в Фивы, и будет именоваться далее дорогой через Гифтокастро. Другой же путь, который обнаружил Хаммонд, проходит через чуть более высокий перевал примерно в двух километрах западнее первого. Должно быть, это была дорога в Мегару, поэтому давайте ее так и будем называть. В другой своей статье Притчет отбросил версию о первой дороге, утверждая, что только путь на Мегару являлся проезжим. Из этого я могу сделать вывод, что он имел в виду дорогу, годную для грузовых караванов с колесными повозками, поскольку существование афинской крепости в Гифтокастро, на южной стороне перевала, доказывает, что в IV в. до н.э. этой дорогой пользовались. В 379 г. афинский полководец Хабрий занял оба пути; сам он обосновался на перевале Гифтокастро, но спартанцы сумели пройти по дороге через Платею, т.е. по Мегарской дороге Хаммонда.

Мардоний умело выбрал место, на котором он хотел дать сражение. Его собственные пути снабжения находились у него за спиной, в то время как у греков между войском и источником пополнения провианта оказалась горная цепь. Припасы эти должны были идти с Пелопоннеса, поскольку Аттику опустошали на протяжении предыдущих двух лет. При помощи своей конницы Мардоний мог отсечь греков от их источников снабжения.

Когда Мардоний увидел, что греки хотят обосноваться на возвышенности и не собираются спускаться на равнину, он двинул вперед конницу Масистия. Всадники переправились через реку и отдельными отрядами двинулись наверх, осыпая гоплитов стрелами.

Греческая армия, которая, согласно Геродоту, состояла из тридцати восьми тысяч семисот гоплитов и семидесяти тысяч легковооруженных воинов, расположилась в боевом порядке вдоль предгорий, спиной к утесам. Если предположить, что гоплиты стояли в рядах по восемь человек, то одни они должны были растянуться примерно на пять километров. Легковооруженные отряды скорее всего разместили на флангах и в тех местах, где на равнину выдавались различные уступы. Наиболее вероятное место для правого крыла войска, состоявшего из спартанцев, находилось в двух километрах к западу от нынешней Дафны, где тридцать пять тысяч илотов могли прикрыть подходы с востока. Остальные гоплиты, должно быть, растянулись, минуя античные Эрифры, до длинного гребня горы, который выдается на равнину в двух с половиной километрах к западу от Дафны. Размещение на этом гребне большого отряда легковооруженных воинов давало хорошее прикрытие левому крылу греческой армии. Хотя наличие на уступах горы легковооруженных отрядов действительно хорошо могло прикрыть гоплитов, к западу от античных Эрифр находилась одна очень слабая точка — там, где местность была открытая. Стоявшие там три тысячи мегарских гоплитов сильно пострадали от конницы Масистия. Мегарцы послали к эллинским военачальникам вестника с просьбой о помощи. Идти вызвались триста афинских гоплитов, которые, взяв с собой лучников для прикрытия, согласились занять позицию перед мегарцами и остановить конные атаки персов. Вновь и вновь отдельные отряды персидской конницы обрушивались на три сотни афинян, осыпая их стрелами. Атаку возглавил сам Масистий — в пурпурном одеянии, верхом на богато украшенном нисейском коне с золотой уздечкой. В гуще сражения случайная стрела поразила коня в бок; животное взвилось от боли на дыбы и сбросило военачальника персов. Афиняне добрались до него прежде, чем Масистий смог подняться на ноги. Покуда одни из них ловили коня, другие тщетно пытались прикончить Масистия копьями — покуда не обнаружили, что под пурпурной туникой он носил позолоченный чешуйчатый доспех. Когда они это поняли, один из афинян поразил его в глаз.

Персидские всадники не сразу поняли, что случилось. Когда они увидели, что афиняне, по своему обыкновению, столпились вокруг трупа, потому что каждому хотелось посмотреть на него, персы повернули и обрушились на них все вместе, дабы отбить тело. Афиняне закричали, чтобы мегарцы спустились и помогли им. Над телом завязалась жестокая битва, и афинян почти что оттеснили от их добычи. Затем начали подходить отряды из основных сил греческой армии, и персы потеряли много всадников. Их оттеснили примерно на 400 метров, где всадники и остановились. Затем, увидев, что ничего сделать нельзя, они возвратились в лагерь, чтобы доложить о случившемся Мардонию. Потеря пользовавшегося любовью и уважением начальника конницы вызвала глубокую печаль в стане персов.

В греческом же лагере, напротив, царила радость. Они положили тело Масистия на повозку и возили его между рядами воинов так, чтобы все могли его увидеть. Многие гоплиты нарушали строй и пробирались вперед, чтобы с трепетом поглазеть на тело.

Греческие военачальники решили воспользоваться сумятицей, возникшей в персидском лагере, и переменить позицию. Они спустились к Платее, на равнину, расположенную двенадцатью километрами дальше на запад. Геродот говорит, что местность эта была во всех отношениях удобнее, особенно из-за обилия питьевой воды — там находился источник Гаргафия. На прежнем месте воды не хватало, так как наверху были только маленькие ручейки, а брать воду из Асопа не позволяли персидские лучники. Один очень важный фактор Геродот не упомянул: на прежнее место припасы подвозились либо по дороге вокруг восточного склона горы Парнас, либо по очень опасному пути между горой Парнас и горой Пастра. Переместившись к Платее, греки приобрели возможность получать припасы непосредственно с Пелопоннеса, через Мегарский перевал.

Место, где находился источник Гаргафия, точно не установлено, но принято считать, что это один из источников, что располагались к югу от холма Айгиос Иоаннис (Святого Иоанна), примерно в трех километрах на северо-северо-восток от современной Эритре. Притчет утверждает, что это источник Ретси, поскольку он там самый обильный. Айгиос Иоаннис — один из нескольких невысоких холмов, расположенных на северном конце более высокой плоской гряды примерно в три километра шириной, что тянется к Асопу между горами Киферон и Пастра. Эта гряда называется Асопской.

Греки собрали свое снаряжение и спустились мимо Гисий на платейскую землю, где они и расположились, «близ источника Гаргафии и святилища героя Андрократа, по невысоким холмам и на равнине, выстроившись по народам».

К сожалению, о том, где именно находилось святилище героя Андрократа, можно только догадываться. Ксенофонт упоминает, что оно было на правой (восточной) стороне дороги из Платеи в Фивы, а значит, также располагалось поблизости от холма Святого Иоанна или, может быть, на самом холме. Разные религии имеют привычку строить свои святилища на одном и том же месте, и немало православных часовен стоит на развалинах языческих храмов.

Спартанцы, возглавившие правое крыло, стали на Асопской гряде и охраняли источник. Никто не осмелился оспаривать их право занять самое почетное место, а вот по поводу второго по чести места, левого крыла, разгорелся самый горячий спор, в подлинно греческом духе. Спорили тегейцы, которые всегда занимали эту позицию в спартанской армии, и афиняне. Ясно, что победили афиняне. Это событие помогает нам увидеть античных греков с очень интересной стороны — даже перед лицом грозного врага, когда сама жизнь их была поставлена на карту, греки готовы были препираться по поводу чести.

В окончательном виде греческие позиции выглядели так: на правом крыле стояли пять тысяч спартанцев и пять тысяч других лакедемонян под предводительством Павсания. Он же был главным военачальником. Полторы тысячи тегейцев встали рядом с лакедемонянами, слева. Левое крыло занимали афиняне, которыми командовал Аристид; рядом с ними встали верные союзники афинян, платейцы, выставившие 600 гоплитов. Между двумя крыльями разместили остальных — пелопоннесцев справа, рядом со спартанцами, а остальных рядом с афинянами. Самый большой из этих отрядов выставил Коринф — пять тысяч человек; самые малочисленные — по 200 воинов каждый — были из Лепрея, что в Трифилии, и из Пала, расположенного на острове Кефалления. Микены и Тиринф, столь знаменитые в эпоху бронзы, смогли дать вместе только 400 человек. Тридцать пять тысяч илотов прикрывали спартанцев справа; остальные тридцать четыре с половиной тысячи легковооруженных воинов, вероятно, разместились на другом крыле. Их задачей было сдерживать персидскую конницу на флангах, которые являлись уязвимым местом армии, состоявшей из гоплитов.

Когда персы закончили оплакивать Масистия, они также передвинулись по реке, покуда не оказались напротив нового расположения греческого войска. Мардоний разместил своих воинов вдоль северного берега. Свои отборные персидские отряды он поставил напротив лакедемонян, причем те, что послабее, оказались напротив тегейцев. Спартанцы, вероятнее всего, построились по четыре в ряд; так же могли поступить тегейцы и остальные лакедемоняне. Более глубокое боевое построение против легковооруженных отрядов не требовалось, а чем длиннее боевая линия, тем труднее обойти ее с флангов. Если посчитать, что на каждого воина приходится чуть менее метра, то 13 тысяч гоплитов заняли примерно три километра. Рядом с персами Мардоний разместил мидян. Они стали напротив отрядов из Коринфа, Потидеи, Орхомена и Сикиона, которые вместе составляли 8 900 гоплитов. Не настолько уверенные в себе, как спартанцы, они скорее всего построились по восемь рядов, а это означает, что мидяне заняли чуть больше километра. Таким же образом бактрийцы противостояли отрядам из Эпидавра, Трезена, Лепреона, Микен, Тиринфа и Флиунта, состоявшим из трех тысяч четырехсот человек и занявшим примерно 400 метров. За бактрийцами Мардоний поместил индийцев, которые стали напротив отрядов из Гермионы, Эретрии, Стиры и Халкиды — тысяча триста гоплитов и сто пятьдесят метров соответственно. Следующими персидский полководец повелел стать своим последним азиатским отрядам — скифам. Им предстояло сражаться с двумя тысячами гоплитов из Ампракии, Левкаса, Анактории, Пала и Эгины. Эта часть линии составляла немногим более двухсот метров. Напротив 11 600 мегарцев, платейцев и афинян, которые заняли примерно один километр и двести метров, Мардоний выставил своих союзников с севера Греции — беотийцев, локров, малийцев, фессалийцев и македонцев, к которым добавилась тысяча фокийцев — из тех городов, что сдались персам. Геродот добавляет к этому небольшие отряды из Фригии, Фракии, Мисии, Пеонии, Эфиопии и Египта. Так что, не считая конницы и легковооруженных отрядов, вся боевая линия должна была составить примерно шесть километров.

Конница была выстроена отдельно, почти наверняка на флангах, напротив легковооруженных греческих воинов.

Разместив войско, оба противника стали приносить жертвы, надеясь на благоприятный ответ от богов.

Восемь дней стояли две армии, уставившись друг на друга через долину и ожидая, пока жрецы получат благоприятное для начала сражения знамение.

Это ожидание было больше на пользу грекам, чем персам, потому что теперь припасы и подкрепления щедро текли в станы греков через Мегарский проход. Этот перевал, который греки именовали Тре Кефале, Три Вершины, можно отождествить с Мегарским перевалом, который идет между тремя пиками — Ловкисфи, Фихфи и Карумсала, что находятся на восточной стороне горы Киферон. По ним-то он и получил свое название.

На восьмой день Мардоний отправил часть своей конницы на вылазку. Они обошли правое крыло греческой армии и заняли подходы к перевалу. При этом им удалось захватить 500 вьючных животных и несколько повозок вместе с возницами. Пути снабжения греков оказались перерезанными. Почему они не поставили сильный отряд у входа на тропу, остается вне всякого понимания, но подобная небрежность вообще была в духе греческих полисов.

Еще три дня ни одна из армий не сдвинулась с места, хотя персидская конница постоянно не давала грекам покоя. На рассвете одиннадцатого дня с того времени, как они переместились на новые позиции, спартанцы и афиняне по какой-то непостижимой причине решили поменяться местами. Причина, которую приводит Геродот — что спартанцы испугались ставших напротив них персов, — настолько очевидно является афинской выдумкой, что на нее не стоит обращать внимания. Истинным поводом для этой перемены могло быть как раз обратное: правое крыло, размещенное на холмах напротив современной Эритре, было значительно более сильной позицией, и афиняне, находившиеся на левом крыле и постоянно подвергавшиеся атакам персидской конницы, вероятно, сочли ее значительно более удобной. Так что спартанцы вполне могли предложить им поменяться местами.

В ответ Мардоний точно так же передвинул свои сильнейшие персидские отряды. Из-за этого ситуация у холма Пирг на левом крыле существенно ухудшилась.

Спартанцам пришлось вернуться на прежнее место и «увести» за собой персов. Другой возможной причиной для перемены позиции могла стать задуманная спартанцами внезапная атака на греческих союзников персов — чтобы разбить их до начала основного сражения. Впрочем, такое предположение маловероятно, ибо спартанцы не были склонны к блестящим тактическим маневрам. Больше всего похоже, что весь этот эпизод — неправда, и в любом случае к концу дня все снова оказались на своих прежних местах. Теперь Мардоний приказал всей коннице переправиться через реку и атаковать. Персидские всадники приблизились к греческим рядам и начали осыпать их стрелами, в то время как часть персов пробила себе путь вверх по Асопской гряде и загрязнила источник Гаргафия — спартанцы, как всегда, не потрудились выставить там охрану. Положение греков резко ухудшилось, так как они не могли брать воду из узкого Асопа из-за персидских лучников на противоположном берегу и вдобавок оказались отрезаны от своих путей снабжения. Мардоний полностью превзошел их в военном искусстве.

Собравшиеся на военный совет греческие военачальники решили, что единственное, что они могут сделать, — это отступить к подножию холмов, где они могли бы вновь наладить и прикрывать свои пути снабжения припасами. Там же, в месте, именуемом «Остров», в изобилии была питьевая вода.

Место, где находился этот «Остров», определить практически невозможно. Геродот говорит, что он был в десяти стадиях от Асопа и источника Гаргафия, перед Платеей, и представлял собой остров, образованный рекой Оероя там, где она разделяется на два рукава, а затем вновь соединяется тремя стадиями ниже. Там у греков было бы вдоволь питьевой воды и им не могли бы более вредить персидские всадники. Сегодня подобного места не существует, и на всем поле сражения нет вообще ничего похожего. В той местности есть еще только один обильный источник воды, который расположен сразу к западу от церкви св. Анны в двух километрах западнее современной Эритре, — источник Вергутиани. Перед ним есть слегка возвышающаяся земляная гряда, которая идет мимо Платеи, по восточной стороне. Это место с обеих сторон омывается притоками Оерои, которые в античные времена могли быть значительно более полноводными. Той воды, что имеется там летом, в наше время совершенно точно не хватило бы, чтобы напоить стотысячную армию.

Отступать решили сразу после наступления темноты. Известно, что в тех местах было три дороги, ведущие на север от подножия горы Киферон по направлению к Фивам. Одна из них, та, что начиналась от перевала Гифтокастро, примерно соответствует современному шоссе Афины — Фивы, за исключением того, что она вела на север более прямо. Шоссе же зигзагами спускается вниз с холмов и проходит через Эритре. Второй путь пересекал перевал Три Вершины, а затем раздваивался. Одна из образовавшихся дорог вела от развилки в Платею, а другая шла на север через Асопскую гряду. К западу от холма Айгиос Иоаннис к ней присоединяется третья дорога, начинающаяся в Платее. Она затем пересекает реку и ведет в Фивы. План перемещения войска был, вероятно, таков: афиняне и все левое крыло должны были воспользоваться платейской дорогой, центр — путем через Три Вершины, а спартанцам на правом крыле следовало воспользоваться дорогой на Гифтокастро. План этот был вполне типичным для греков — то есть неудачным.

Когда над центральной частью армии греков, той, что стояла на открытом месте и сильно пострадала от персидской конницы, сгустились сумерки, она начала поспешно отступать. То ли нарочно, то ли по ошибке они свернули не на той развилке и оказались в Платее. Греки остановились у храма Геры, расположенного за городскими стенами, и устроили там лагерь.

Павсаний, узнав о происшедшем, отдал правому крылу приказ отступать. Однако один из начальников отрядов, лохаг по имени Амомфарет, которого не спросили, когда принимали решение об отступлении, теперь, в подлинно спартанском духе, отказался отступать перед лицом врага. Термин «лохаг» в данном контексте может означать не начальника отряда в сто воинов, который называется «лох», а что-то вроде командира полка. Павсаний и другой военачальник, Еврианакт, не знали, как им поступить: они не могли остаться, когда вся остальная армия уходила, но им не хотелось терять Амомфарета и его отряд. Поэтому спартанская армия осталась на месте, покуда военачальники уговаривали Амомфарета уйти. Между тем афиняне на левом крыле поняли, что на правом фланге происходят какие-то неприятности. Они отправили к Павсанию всадника, спрашивая его, что им делать.

Когда вестник подъехал к спартанцам, спор был в самом разгаре. Павсаний и Еврианакт пытались уговорить Амомфарета, а когда ничего не вышло, стали просто кричать на него. Амомфарет же утверждал, что с ним должны были посоветоваться перед тем, как принимать решение.

Геродот пишет, что Амомфарет командовал отрядом питанетов, но не объясняет, что это такое. Фукидид также не уточняет этого, но настаивает, что такого отряда нет и никогда не было. Единственный вывод, какой мы можем сделать, — Амомфарет командовал неким особым отрядом и в обычных условиях присутствовал бы на нормальном спартанском военном совете, подобно старшему из всех центурионов легиона в римской армии («primus pilus»). Вероятнее всего, ему не разрешили присутствовать на совете, ограниченном лишь стратегами многочисленных греческих отрядов. В противном случае в нем захотели бы принять участие начальники всех отрядов и превратили бы собрание в сущий хаос. Когда на совете проводилось голосование, то участники кидали камешки в два находившихся там сосуда — «за» или «против». Теперь Амомфарет поднял обеими руками большой камень и бросил его к ногам Павсания. «Этим камнем, — заявил он, — я голосую за то, чтобы не убегать от чужеземцев».

Павсаний закричал на него в ответ, именуя «исступленным безумцем». Вестнику же афинян, который спросил его, что им следует делать, Павсаний ответил, что просит их держаться поближе и следовать всем маневрам спартанцев. Наступил рассвет, но спор все продолжался, Павсаний наконец сделал то, что ему давно следовало бы сделать — начал отступление. Впереди шли спартанцы, а тегейцы замыкали ряды. Отряды отступали по дороге на Гифтокастро, которая идет по пересеченной местности между холмами.

Афиняне, напротив, двинулись по равнине по направлению к Платее. Как и следовало ожидать, Амомфарет совершенно не верил в то, что его могут бросить. Поэтому, когда он и вправду оказался со своим отрядом в одиночестве, то приказал всем взять снаряжение и идти вслед за отступающими.

Когда наблюдатели из персидского лагеря донесли Мардонию, что в стане противника что-то происходит, вряд ли он сразу поверил своим глазам. И верно, греки оставили свои позиции. Часть греческой армии праздно расположилась у Платеи; афиняне исчезли (на самом деле они скрылись из виду за Асопской грядой); по самой гряде двигались, растянувшись вереницей, спартанцы, которых догонял сзади Амомфарет и его отряд — словом, налицо была картина полного бегства.

Когда спартанцы заметили, что Амомфарет все-таки следует за ними, примерно в двух километрах позади, они остановились, чтобы подождать его. Геродот говорит, что остановка была сделана около ручья Молоента, в местности под названием Аргиопий, поблизости святилища элевсинской Деметры. Оно, должно быть, находилось у холмов, к западу от античных Гизий. В полях у подножия Панданасской гряды — там, где могли располагаться древние Гисии, — Притчет обнаружил вывернутые трактором во время пахоты каменные блоки. Вероятно, что .именно там это святилище и было.

Мардоний быстро воспользовался преимуществами сложившейся ситуации. Он выслал вперед конницу, а сам двинулся вслед за ней, ведя всех своих пеших воинов. Мардоний направил персов против спартанцев, потому что понимал — если он опрокинет их, война окончится. Остальные отряды Мардоний отрядил против греков, ставших у Платеи.

Амомфарет отказался бежать и продолжал двигаться с обычной скоростью. Не успел он добраться до основного отряда, как их атаковала персидская конница. Павсаний торопливо расставил своих гоплитов вдоль подножия горы. Даже под непрерывным дождем стрел, которым осыпали их всадники персов, спартанская дисциплина и подготовка помогли им быстро выстроиться в фалангу.

Теперь лакедемоняне не могли сдвинуться с места и отправили к афинянам вестника. Они обращались к ним за помощью и просили, если получится, закрыть брешь в боевой линии, которая образовалась из-за отхода центра к Платее. Для того чтобы оказать затребованную помощь, афинянам нужно было совершить ряд маневров. Они двинулись вдоль подножия холмов на восток, по направлению к спартанцам. Тем временем персидские пешие воины вышли из лагеря и перебрались через реку. Поскольку лагерь находился примерно в шести километрах от места, где стояли спартанцы, персы добирались туда не меньше полутора часов, особенно если учесть, что многим пришлось идти прямо по полям.

Постепенно персы начали приближаться, сомкнув свои щиты в единую стену вблизи выстроившихся спартанцев и непрерывно осыпая их градом стрел. Лакедемоняне и тегейцы укрылись за щитами, спасаясь от стрел, и ожидали приказа к выступлению. Павсаний же быстро поднялся на холм и стал торопливо приносить жертвы, так как не осмеливался отдать приказ о наступлении, не имея благоприятного знамения.

Между тем продвижение афинян левого крыла остановилось, так как на них обрушилась вся остальная персидская армия. Павсаний, стоя на холме, обратился взглядом к святилищу Геры, которое располагалось у стен Платеи, шестью километрами западнее, и стал взывать к богине, умоляя ее послать им знамения, но все было безуспешно…

Гоплиты, стоявшие под холмом, начали все чаще падать под персидскими стрелами, и все больше и больше персов подходило к их рядам. В конце концов полторы тысячи тегейцев, которые всегда уступали спартанцам в дисциплине, не выдержали. Они поднялись и с боевым кличем ринулись на врага. Павсаний, который все еще стоял на холме, понял, что действовать нужно быстро. Он сбежал вниз, занял свое место в первой шеренге правого крыла и отдал приказ наступать. Он провозгласил, что знамения были благоприятными, — несомненно, затем, чтобы избежать обвинения в святотатстве. Геродот этого не отрицает.

Спартанцы поднялись как один и, вскинув копья, дружно обрушились на противника. Когда персы увидели атакующих греков, они отложили свои луки и также взялись за копья. Вначале схватка шла перед укреплением из персидских щитов, но вскоре спартанцы опрокинули его и очутились среди персов, пронзая своими длинными копьями легковооруженных чужеземцев. Персы сражались храбро, они схватывались с греками, брались за длинные копья спартанцев и ломали их. Однако для тяжеловооруженных лакедемонян персы не были серьезным противником. Все больше и больше их падало, и спартанцы взбирались по телам, чтобы добраться до остальных.

Сам Мардоний, на белом коне, был в гуще сражения, возглавляя отряд из тысячи отборных воинов, лучших в персидской армии. Они храбро сражались, и много спартанцев полегло перед ними. Однако ход битвы был неумолим, и спартанские гоплиты постепенно пробивали себе путь сквозь эту тысячу. Вот, наконец, сам Мардоний упал с коня.

Персы не отступали, покуда был жив их военачальник, но когда по рядам с быстротой молнии распространилось известие о том, что Map доний погиб вместе с большей частью своих телохранителей, армия дрогнула и заколебалась. Вскоре ее ряды нарушились и персы обратились в бегство, бросившись за реку, к своему окруженному деревянными стенами лагерю.

Другие азиаты увидели бегущих персов и также бросили поле битвы. Продолжали сражаться только беотийцы, возможно, из-за вековой вражды с Афинами. Они выказали величайшую храбрость, и все 300 воинов Священного отряда пали в битве. Когда же фиванцы не могли более сопротивляться, то перебрались через реку и бежали в Фивы. Отход персов прикрывала конница, которая все время старалась быть между ними и наступавшими греками. Это на самом деле примечательно, и следует отдать должное их подготовке, дисциплине и решимости, потому что в большинстве древних сражений именно всадники старались сбежать первыми. Однако и это не спасло многих персов, которые пали от рук легковооруженных илотов, двигавшихся впереди наступающей фаланги.

Спартанцы были ближе всех к персидскому лагерю и поэтому оказались у него первыми. Однако взять деревянные укрепления они не смогли, и с приходом афинян битва разгорелась вновь. Персы довольно долго сдерживали натиск греков, но в конце концов стена была разрушена. Первыми за ограду ворвались тегейцы, и они же разграбили шатер Мардония. Персы не оказывали грекам большого сопротивления с тех пор, как те сумели прорваться за стену, и падали под ударами жаждущих мщения эллинов. Число погибших, точно так же, как до этого численность персидской армии, сильно преувеличено. Геродот писал, что из всех, кто бежал в лагерь, выжили только три тысячи. Еще он говорил о сорокатысячном отряде под начальством Артабаза, который сумел уйти еще с поля битвы. У греков потери были незначительные. У спартанцев они составили девяносто одного воина, у тегейцев — семнадцать и у афинян — пятьдесят два. Этим цифрам верить, наверное, можно, так как большинство потерь случается во время бегства.

Таковы были результаты битвы при Платее. Спартанцы сумели отомстить за смерть Леонида и проявили себя, возможно, самыми замечательными воинами в истории. Персия не пыталась более вторгнуться в Грецию, а спустя сто пятьдесят лет Александр Македонский сам захватил ее.

Комментарии

.

1 800 кв. метров на 20 тысяч пехотинцев и 2,5 тысячи всадников .. но их, следовательно, было 120 тыс.

.

То есть. на каждом кв. метре находилось по 20 пехотинцев и одна лошадь

Пехотинцы и и лошади целые, но с дробью.

.

Барон отдыхает.

PS

Братцы, налейте скорее вина, дочитывать больше нет мочи.

И потом-может персы расположились с комфортом?

Просто отец нашел для меня хороший повод выпить.

Ессно, за здоровье отца.

Но все равно - 120 тыс войска стоять долго не могут.

Корм закончится.

Да и для маневра нужен либо корм отнятый у местных, либо возимый с собой.

А возить с собой корм для 120 тыс ...

.

Мне кажется, что очередной раз ++имеется ввиду++ Историком уже не 120 тыс войска, а во много раз поменее.

20 легионов (120 тыс) -многа, но бывало и больше. и ничё-ходили большими походами.

скока Троян водил с собой в Дакию???

Грабежами и обозами.

Либо, как Цезарь: снабжение по водным путям.

.

Собрать может быть и не проблема.

Но вот прокормить ...

Обозов минимум.

Иначе скоростной маневр невозможен.

Основная кормежка за счет населения.

А монголы-своё продовольствие с собой. Лошадь для монгола всё!!! И корм тоже!

за сёт населения??? Плотность населения не учитываете???

даже армейский корпус времён Буонопартия мало возможно прокормить грабежами!!! Потому что 12-15 тыс. человек и хотя бы 2 раза в день. Посчитать не хотите кол-во калорий хотя бы?

Русские ушли в леса.

Вырезали фуражиров.

Обозы, обозы обозы, ..

Но в других-то он выигрывал: Австрия, Италия, Германия.

И в существенной степени за счет быстроты маневра.

Оказывался там. где его не ждали.

С обозами не поманеврируешь.

.

2 Лошадей монголы ели только тогда, когда других источников пищи не было.

А до этого чем питались?

Скорость маневра с обозами низкая.

.

3 Для снабжения одной дивизии (ПМВ) французам требовался в день 1 ж/д состав в 20 вагонов.

.

Резюме.

Прежде чем верить историкам, надо их "истины в сотнях тыс войск" проверить на оселке снабжения.

Человек съедает в месяц количество пищи, равной своему весу.

/Проглот какой-то./

Для 120 тыс надо 8400 тонн продовольствия, не считая корм для лошадей.

Какие на хрен сотни тысяч?!!

а какает скока??? Никакой туалетной бумаги не хватит. Прикинь. как вонял лагерь легионеров!!! -))) 40 тыс мужиков и срут каждый день!!!

Дизентерия однако.

И тем не менее-цифры очень трудно опровергнуть. Они написаны и очень трудно допустить мысли, что греческие или римские авторы не умели считать или считали как то иначе.

И, напрасна ирония, довольно существенная проблема.

От болезней (главным образом от дизентерии) при осаде Очакова погибло солдат в разы большею чем при штурме.

У Карла тоже.

.

В Гражданскую от тифа погибло больше, чем от пулеметов (2,2 млн против 0,8 млн. солдат).

.

Отсюда следует вывод: отхожее место залог победы.

В годы мое службы в полевых условиях ни о каких отхожих местах в армии не думали. Шо правда-следили за санобработкой (отсутствие вшей и прочих паразитов) -)

Щаз не знаю.

Как-то забывают, что солдаты тоже люди и что им кушать тоже хоцца.

.

Ни один гражданский историк не задумался о главном: что же такое солдат в целом.

В целом: вооружение, умение пользоваться оружием, снабжение продовольствием и амуницией, санитарные условия, моральные качества .. всем тем, что необходимо человеку для войны.

По их мнению солдат есть некая машина, способная без еды и питья совершать марши и одерживать победы.

сушённое, сильно перчёное мясо-наверное единственный вид мясного довольствия в дальних походах.

.

++Они не знали трёхцветных зубных паст и ракет, ++

Но это не исключает преувеличений.

.

Сушеное мясо .. и еще исследователи писали о гости орехов, способных дать силы солдату на весь день. (тоже задавались этим же вопросом). Рассчитывали совершенно ученым образом .. жиры, аминокислоты, ...

Попробовал этих аминокислот .. взял еще добавки .. еще горсть .. не получилось обойтись без простой еды.

Осада Трои-факт доказанный. А вот чем кормились на месте так сказать? А походы крестоносцев???

А как Чингис кормил войска??? У монголов по моему мясо вообще не упоминается в ежедневном рационе!

Только сушёный творог!!! И хватало калорий однако. И ведь для каких походов хватало!

А русская армия? Каши, сухари-и вот на этом войска Суворова осуществили переход через Альпы!

Солонина во флоте-источник цинги до появления лаймиса!!!

ну и т.д.

Не, в смысле пожрать наши предки были практичны. Очень практичны.

Но речь-то шла о 10 летней (!!!) осаде.

Чего, при всем моем уважении к Гомеру, иначе, чем преувеличением назвать нельзя.

Поэтическим преувеличением.

На самом же деле это эпизод войны Микен и хеттами.

При этом, самое большое войско хеттов имело численность 5-6 тыс.

.

Войска и сейчас кормятся грабежом.

Грабеж естественная цель войны.

Тем более в то время.

будя вам стращать то!-))

Грабёж-опасен. Суворов что пишет про разговорники-помните?

Сначала выпей сама! начала сьешь кусок сама(сам)!!!

Но по сути - грабеж.

Формы и объекты грабежа меняются, но сам он остается.

Называется - репарациями.

После ПМВ - репарации Германии составили 80 млрд. золотых марок.

Но и простейшие формы грабежа и насилия остаются.

Шамбаров пишет об изнасиловании женщин всего французского городка.

Бордель устроили кайзеровские вояки.

Всех баб перепортили.

То же самое они творили у нас в оккупированных областях.

Из Афгана вывозили барахло.

Слышал, что из Чечни тоже.

.

Война, аднака ...

PS

Суворов интендантов вешал.

Поэтому сухари у него в войсках были.

Но все равно ..

В опале десятки помещиков подали на него иски на возмещение потерь от его войск.

базар за пожрать войскам!!!

Швейцарцы поставили Суворову памятник в Сен-Готардском перевале!

Выношу Вам благодарность за формулировку (ну, почти)

++ шо вы в политику лезете?++

этого основополагающего принципа возникновения войн и определяющего их характер!