Аркебузы, мушкеты.

Первое известное ручное огнестрельное оружие-это арабская мадфа.

запаянная с одного конца трубка, которая приделывалась к деревяшке.

Стреляло маленькими ядрами (или большими пулями, дело вкуса).

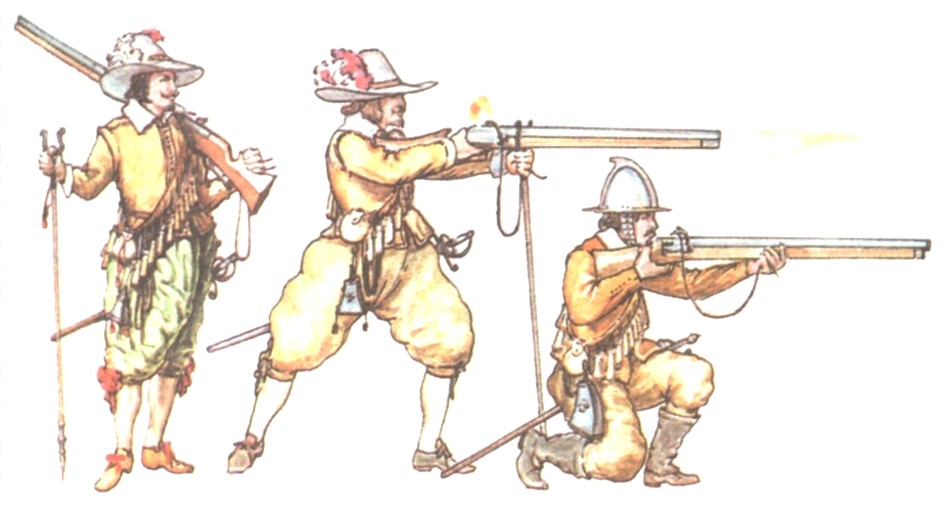

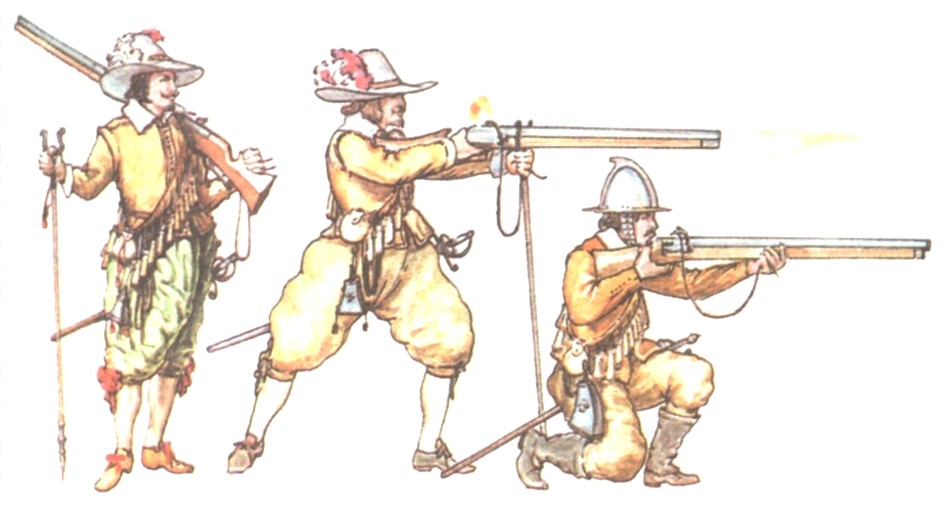

Ручное огнестрельное оружие полностью изменило вооружение пехоты, придя на смену лукам и дротикам. Оно появилось в 1380-х гг. К 1420-1430-м гг. для запаливания пороха стали применять медленно тлеющие фитили. В результате появилась возможность разделить процессы наведения оружия на цель и запаливания порохового заряда: это существенно повысило качество оружия. К 1450 г. бургундцы и французы уже располагали большим количеством фитильных ружей. Они были достаточно эффективны, что показала операция бургундцев против Льежа, а также бургундско-швейцарские войны 1475-1477 гг. К тому времени фитильные ружья получили название аркебуз.

Ручное огнестрельное оружие обладало большей пробивной силой по сравнению с луками, но имело меньший радиус действия, больше зависело от погодных условий и требовало больших трудозатрат при изготовлении. Аркебузы, кроме того, были тяжелее луков, отличались меньшей скорострельностью и точностью огня (следует учесть, что стабильность попаданий тоже была ниже) и были менее надежными. Эффективность аркебузы определялась способностью отдельного солдата произвести прицельный выстрел и вовремя запалить пороховую затравку. Аркебузы невозможно было применять в конном строю: их было слишком сложно заряжать и наводить на цель, да и само произведение выстрела оказывалось непростой манипуляцией. Кроме того, они требовали запаса пороха и пуль, раздобыть которые не всегда было простой задачей, а использовать повторно, как стрелы, невозможно.

Причиной перехода от луков к аркебузам оказались не столько смертоносные качества нового оружия, сколько меньшая стоимость сравнительно с предшественниками - арбалетами. Кроме того, распространению огнестрельного оружия способствовало то, что оно заняло специфическую нишу в особой группе населения: оно оказалось удобным для вооружения ополченцев, охранявших городские стены, и бывших менее уязвимыми по сравнению с воинами, сражавшимися в открытом поле. Постепенно аркебузы получали все большее распространение, но ни в ходе Итальянских войн (1494-1559), когда их стали применять в сочетании с полевыми укреплениями, ни в сражениях при Сериньоле (1503), Равенне (1512) и Бикокке (1522) они себя особо не зарекомендовали. Решение проблем дальности ведения огня, точности и эффективности позволило выработать тактику применения огнестрельного оружия, а также выявить его слабые стороны.

Преимущество аркебуз

Во Франции и на Британских островах аркебузы распространялись медленно и считалось, что аркебузиры более уязвимы, чем комбинация пикинеров и тяжелой конницы. Французы предпочитали применять не аркебузы, а пушки: они полагали, что порох - вещество слишком опасное. Боевой опыт не приводил сам собою к идеям о достоинствах огнестрельного оружия. Успехи французов в Италии в 1494-1496 гг., где они применяли индивидуальное огнестрельное оружие в очень малых количествах, не способствовали изменению структуры армии.

Тем не менее постепенно аркебузы стали все больше применяться на поле боя. В сражении при Павии (1525) испанские аркебузиры при поддержке пикинеров вели бой на открытой местности и смогли нанести серьезный ущерб атаковавшей их французской кавалерии и швейцарским пикинерам. В то же время не стоит считать Павию примером эффективного применения аркебуз. Как и во многих других сражениях, действия аркебузиров были ограничены плотным утренним туманом, а многие атаки производились малыми отрядами и не имели должной согласованности. Словом, оценка этому бою дается неоднозначная. В отношении аргументов, которые приводятся в пользу действий аркебузиров против конницы, следует заметить, что испанцы успешно применили тактику действий сравнительно небольших отрядов, которые отходили назад при атаках французской кавалерии и вели анфиладный огонь - способ, при котором вся шеренга ведет стрельбу с одного фланга до другого.

Большую роль при Павии сыграл рельеф местности: часть поля боя была непригодна для действий кавалерии, и не только из-за утреннего тумана. Болотистая и покрытая кустарником земля замедляла передвижение конницы французов и облегчала прицеливание испанских аркебузиров. Таким образом, понятнее становится значение правильного управления войсками. Франциск приказал начать атаку, надеясь спровоцировать испанцев на общее наступление. Но во время атаки французы закрыли поле боя от своей артиллерии. В результате конница и артиллерия не смогли осуществить взаимодействие, и артиллерия приняла в сражении лишь небольшое участие.

В 1520-х гг. в Европе появляется мушкет - более тяжелая версия аркебузы, способная вести огонь массивными пулями с большей пробивной способностью. К середине века мушкеты уже получили широкое распространение. Тяжелые пули обладали более стабильной траекторией по сравнению с легкими, что повысило точность стрельбы, хотя ее дальность по-прежнему оставалась небольшой. Свинцовая пуля массой около 15 граммов сохраняла убойную силу на дистанции до 180 метров, но попасть в цель на расстоянии свыше 55 метров было очень трудно.

Гром среди ясного неба

Аркебузы и мушкеты применяли в войнах и за пределами Европы. Инки и ацтеки не знали ни пороха, ни огнестрельного оружия; грохот аркебуз инки считали иллапас - небесным громом. Испанцы покорили империи инков и ацтеков во многом благодаря своему вооружению, но не следует недооценивать и других факторов. Когда Магеллан в 1521 г. достиг Цебу на Филиппинах, он гордо выставил напоказ аркебузы и латы, чтобы продемонстрировать местным жителям свое могущество. Однако блестящий металл лат лишь сделал его более легкой целью для противника, и мореплаватель погиб в результате всего лишь небольшой перестрелки.

В Азии и Африке также стали применять фитильное оружие, и правители постоянно стремились его заполучить. В 1472 г. падишах Узун Хасан заказал венецианцам аркебузы и пушки и в 1478 г. получил это оружие. Османы поставляли мушкеты и отряды мушкетеров своим союзникам, в том числе узбекам и крымскому хану. В 1541 г. португальцы выслали 400 мушкетов, чтобы помочь Эфиопии - христианскому государству, на которое, объявив «священную войну», двинулся правитель расположенного в районе Африканского рога государства Адал Ахмад ибн Ибрагим аль-Гази. С помощью этих мушкетов эфиопы разбили армию Ахмада, который после этого поражения запросил помощи у османских турок. Они направили ему в помощь 900 мушкетеров и 10 орудий, что оказалось достаточным, чтобы в 1542 г. разбить эфиопско-португальскую армию. Крупнейший правитель Индии XVI в. падишах Акбар вооружил мушкетами свою пехоту и интересовался возможностью усовершенствования этого оружия - Акбар собрал целую коллекцию фитильных ружей, которые собственноручно испытывал.

Первые действенные образцы огнестрельного оружия в Японию завезли португальские торговцы в 1543 г. Эти ружья активно копировали на протяжении целого десятилетия: японцы были достаточно искусными металлургами, чтобы самостоятельно изготавливать мушкеты в достаточно больших количествах. В японских междоусобных войнах 1550-х гг. огнестрельное оружие играло значительную роль. Однако наиболее важные изменения в Японии произошли раньше, в конце XV в., когда существенно возросла роль военной составляющей японского общества. Размеры армий выросли, первостепенную роль стала играть пехота, усложнились тактика и методы управления войсками. По крайней мере с 1551 г. японцы стали применять артиллерию, правда, она не имела особого значения до последней четверти столетия. Огнестрельное оружие позволило полагаться больше на оборону, как это случилось в сражении при Сидзугатаке в 1583 г. и на острове Кюсю в 1587 г., где Тоетоми Хидэеси разместил свое войско за полевыми укреплениями.

Огнестрельное оружие повсюду стало важнейшим видом вооружения. В Индии в ходе Первого сражения при Панипате в 1526 г. предводитель моголов Бабур с успехом применил аркебузиров и артиллерию против конницы своих противников, которые не имели огнестрельного оружия. Это привело к установлению власти моголов в Северной Индии. При Хальдигати в 1576 г. войско моголов разбило армию раджпутов благодаря тому, что последние не имели мушкетов. Мушкетеры и лучники моголов перебили вожаков слонов противника, и неприятель остался без своего главного оружия. В 1591 г. в Восточной Африке при Тондиби вооруженная мушкетами марокканская пехота разбила конницу сонгаев, что стало причиной гибели Сонгайской империи.

Баланс сил

Однако вне Европы ситуация не всегда благоприятствовала применению мушкетов. В Юго-Восточной Азии и Ост-Индии к аркебузирам относились с пренебрежением: они не входили в воинскую элиту. Эффективность мушкетов достигается их согласованным применением, благодаря которому можно добиться высокой плотности ОГНЯ. Воинская дисциплина и муштра не входили в число воинских доблестей народов Южной Азии, поскольку требовали подчинения индивидуальных качеств воина требованиям целого отряда.

Китай не обладал преимуществом в применении огнестрельного оружия. Фитильные ружья попали в страну кружным путем - от тюркских народов через мусульман Ксинджана, а от португальцев - через японских пиратов. В 1550-х гг. китайские правители династии Мин использовали большие армии, вооруженные традиционным оружием (луками, пиками и мечами), для захвата баз вако (японских пиратов) на китайских берегах, откуда они совершали набеги на побережья Желтого моря. Но, несмотря на широкое использование традиционного оружия, расходы китайцев на закупки фитильных ружей на протяжении столетия постоянно росли.

В Африке распространение огнестрельного оружия сдерживалось недостатком пуль и пороха. В начале XVII в. ни в одной из войн против Эфиопии не применялось более 500 мушкетеров. Но хотя мушкеты во многих частях света еще не стали распространенным оружием, они все-таки произвели переворот в деле применения огнестрельного оружия и привели к новой расстановке сил как внутри государств, так и на международной арене.

Огнестрельное оружие изменило тактику кавалерийского боя после того, как в 1520-х гг. по всей Европе получили распространение колесцовые замки. В отличие от аркебузы или мушкета, нуждавшихся в тлеющем фитиле, колесцовый замок действовал при нажатии на спусковой крючок, опускавший кремень на зазубренное стальное колесико, вращавшееся с помощью взведенной пружины. Образующиеся искры воспламеняли запальный пороховой заряд на полке пистолета. Через запальное отверстие ствола вспышка пороха достигала основного заряда. С помощью этого механизма оказалось возможным избавиться от ненадежного и медленно действовавшего фитильного замка аркебузы и мушкета.

Колесцовый замок был гораздо дороже и сложнее фитильного, требовал кропотливой работы при починке, но в глазах кавалериста обладал неоспоримым достоинством: оснащенным им оружием можно было пользоваться, держа его лишь одной рукой. Подобно другому кавалерийскому оружию, пистолеты с колесцовыми замками были легче вооружения, применявшегося в пехоте. Из таких пистолетов всадники могли вести огонь на скаку, а благодаря их относительной компактности и меньшему весу - иметь при себе по два-три пистолета, а значит, делать несколько выстрелов, не тратя время на перезарядку. Это было важно, поскольку зарядить оружие в бою было непросто. Испытания того времени показали, что на расстоянии 30 метров поразить мишень размером в рост человека удавалось в 85% случаев. Начальная скорость пули при выстреле была достаточной, чтобы причинить серьезную рану.

Имперские (австрийские) войска применили пистолеты в ходе Итальянской (1544) и Германской (1546) кампаний. Пистолеты использовали, применяя тактику караколирования: шеренга конников в строгом порядке выезжала вперед, давала залп, а затем заезжала в тыл своему построению, освободив место для следующей шеренги. Современники неоднократно критиковали этот маневр, во многом из-за того, что «пистольеры» часто давали залп на слишком большой дистанции, а это приводило к тому, что конница начинала с неохотой сближаться с неприятельскими пехотинцами. То, что стрелять будут издалека, было ясно: дистанция пистолетного выстрела была куда меньше дальнобойности мушкета или аркебузы, а подставлять себя под выстрел кавалеристы не желали. С другой стороны, точность стрельбы была столь низка, что один из типичных советов того времени гласил, что для произведения успешного выстрела следует коснуться противника дулом своего пистолета. Караколирование могло быть эффективным способом борьбы с пикинерами. и. видимо, прием и разрабатывался для такой ситуации. Но тот факт, что рейтаров (всадников, располагавших защитным вооружением) продолжали нанимать для службы в различных армиях и в 1580-х гг., свидетельствует об их практической пользе на поле боя, хотя многие исследователи обычно отзывались о рейтарах критически.

Как и в случае с другими видами вооружения эффективность кавалерийских пистолетов во многом зависела от тактики противника. Если пехотинцы располагали возможностью ведения мощного заградительного огня, они имели все шансы устоять при атаке неприятельской конницы, и та теряла инициативу. Но в 1552 г. вооруженная пистолетами немецкая кавалерия разбила французов под Сен-Винсеном. Немецкие рейтары редко использовали полные доспехи: хотя такое защитное вооружение и продолжали изготовлять, его практическое значение постоянно снижалось.

Французские религиозные войны

В период французских Религиозных войн (1562-1598) конница играла важнейшую роль. При Кутрэ (1587) и Иври (1590) кавалерия Генриха Наваррского применяла тактику атак как с использованием пистолетов, так и с холодным Оружием. Под Иври всадники дали залп из пистолетов, а затем продолжили атаку с палашами. Кавалеристы Генриха прорвали ряды неприятеля и довершили разгром армии Католической лиги уничтожением ее пехоты, понесшей тяжелые потери.

Конница смогла сыграть большую роль в Религиозных войнах по сравнению с Итальянскими войнами 1494-1559 гг.: в Италии действия кавалерии затрудняли пикинеры, полевые укрепления и аркебузиры. Во французских же войнах действовала лучше экипированная и более опытная кавалерия, а активность пехоты была меньше. Конница применяла огнестрельное оружие при необходимости и не была столь отягощена защитным вооружением.

«Пислольеры» представляли угрозу тяжелой кавалерии не только потому, что отказывались от тактики караколирования, но в первую очередь из-за сочетания огневого залпа и следовавшего за ним улара с холодным оружием. Копья, по-прежнему остававшиеся на вооружении французской тяжелой кавалерии, в таком бою оказывались недостаточно мобильным оружием. Голландцы первыми отказались от пик, заменив их длинными палашами, пригодными для нанесения колющего удара.

В Восточной Европе, однако, «пистольеров» применяли довольно ограниченно. В России XVI в. конница все больше отказывалась от использования луков, но заменяла их преимущественно саблями, а не пистолетами. В восточноевропейских кампаниях кавалерия играла важную роль как в тактическом, так и стратегическом отношении. Поляки одержали кавалерийские победы над шведами при Кокенхаузене (1601), Ревеле (1602), Киршхольме (1605), а под Клушино (1601) выиграли сражение со значительно превосходившей их русско-шведской армией. Заметим, что в этом сражении важнейшую роль сыграли польская артиллерия и пехота, вооруженная огнестрельным оружием. При Киршхольме и Клушине мобильность и мощь польской конницы, атаковавшей волнами и полагавшейся на удар холодным оружием, свела на нет численное превосходство неприятеля. Поляки смогли рассеять шведскую кавалерию, а затем обрушились на вражескую пехоту. На караколирование шведских рейтар поляки ответили сабельной атакой и смяли их ряды. Оставшаяся без поддержки шведская пехота понесла тяжелые потери. Под Киршхольмом шведы потеряли до 70% своих воинов.

Эти сражения - важное напоминание о том, что не следует рассматривать военное развитие Европы только в терминах совершенствования огнестрельного оружия. Точно так же под Конотопом (1659) русская кавалерия была жестоко разбита силами крымских татар, казаков и украинцев. Своим поражением русские были обязаны прежде всего плохим действиям разведки и скверному руководству: противник заманил их основные силы в трясину.

Гражданская война в Англии

Явным отказом от тактики караколирования можно считать приказ короля Швеции Густава Адольфа, согласно которому конники первой шеренги могли сделать выстрел только из одного пистолета и затем изготовиться к сабельному бою, а всадники последующих шеренг должны были поддержать атаку только с палашами. Победа при Брейтенфельде (1631) положила конец успехам католиков в Тридцатилетней войне (1618-1648). Шведская кавалерия на своем правом фланге сломила сопротивление имперских войск и обратила их в бегство, а затем обрушилась на центр имперской армии. Кавалерийские бои на флангах решили исход сражения между шведами и имперскими войсками под Лютценом (1632), а также важнейших битв Гражданской войны в Англии (1642-1646), таких как Марстон-Мур (1644) и Ней-сби (1645): в обоих этих сражениях парламентские войска разгромили роялистов. Подобным же образом в ходе Тридцатилетней войны в конце 1630-х гг. герцог Бернгард Саксен-Вей-марский очень активно использовал свою тяжелую конницу, состаалявшую основу армии.

В XVIII в. доля кавалерии в европейских армиях под влиянием возросшей мощи огнестрельного оружия начинает снижаться. На полях сражений конницу применяют в основном для противодействия кавалерии противника. Против сильной пехоты конницу бросают редко, хотя подобные случаи и известны: так, англичане одержали в 1812 г. победу над французами под Саламан-кой, но она досталась дорогой ценой. Конница сыграла значительную роль в сражениях под Бленхеймом (1704), Хохенфрайбергом (1745), Сором (1745), Росбахом (1757), Кунерсдорфом (1759) и Варбургом (1760). В 1700-х гг. Джон Черчилль, герцог Мальборо, стал использовать конницу как ударную силу, обеспечивающую быструю атаку; в критические моменты сражений с французами при Бленхейме (1704), Рамилье (1706) и Мальплаже (1709) он начинал массовые кавалерийские атаки, которые и приносили победу. Наполеон бросал кавалерийские колонны на прорыв сил неприятеля: примером может служить кавалерийская атака Иоахима Мюрата на центр русской армии под Эйлау в 1807 г. Для закрепления достигнутого успеха конницу использовали в преследовании, как это было после разгрома пруссаков под Йеной в 1806 г.

Залповый огонь

Тем не менее значение конницы на полях сражений заметно падало. Содержание кавалериста обходилось казне примерно втрое дороже по сравнению с пехотинцем, а действовать в гористой и пересеченной местности он не мог и оказывался весьма уязвимым перед лицом пехоты, вооруженной кремневыми ружьями со штыками. Атаки французской кавалерии против английской пехоты при Фонтенуа (1745) были отбиты ружейным огнем еще до того, как французы смогли достичь британских шеренг, а при Миндене (1759) наступающая британская пехота принудила французскую кавалерию к отступлению. Шотландские якобиты-хайлендеры под Фалькирком в 1746 г. остановили численно преобладающую британскую конницу; на дистанции 10-15 метров шеренги хайлендеров дали залп, рассеявший кавалерию англичан. После этого горцы обнажили свои палаши и начали атаку, стараясь перебить ноги коням.

Важным моментом оставалась социальная престижность службы в кавалерии, причем это касалось не только офицеров. В XVIII в., например, во французскую кавалерию записывали лучших из рекрутов, и они получали большую плату по сравнению с пехотой.

Кавалерийские сражения оставались важным элементом и заокеанских завоеваний европейцев. Один из англичан, участников разгрома войска княжества Майсор в сражении при Серингапатаме в 1792 г., писал:

Сверкание палашей под солнечными лучами и вспышки выстрелов с обеих сторон были грандиозны и ужасны. Наша кавалерия быстро обнаружила, что противник ее превосходит, и вынуждена была по сигналу полковника Флойда отойти в тыл, искусно применив фланговые обходы в тот момент, когда бенгальские батальоны выйти в просветы между дивизиями и дали залп, возможно, спасший весь корпус.

На протяжении долгого времени воздействие на противника огнем и холодным оружием, как в пехоте, так и в кавалерии, оставалось основным тактическим приемом.

Комментарии

пешы исчо - наровица!