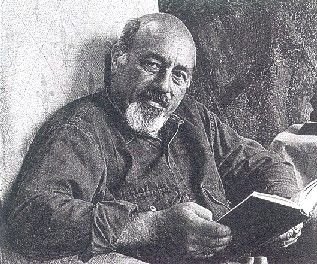

Наум Синдаловский - коллекционер тайн и легенд Петербурга

Есть люди, которые собирают почтовые марки, монеты или этикетки от спичечных коробков. Писатель Наум Синдаловский, автор 27 книг о Петербурге, всю свою жизнь коллекционирует… петербургские тайны, легенды и даже анекдоты, скрупулезно собирает его фольклор. В канун Дня города с ним встретился наш корреспондент и попросил писателя рассказать, почему он это делает и чем его так привлекает Петербург.

Наверное, нет ничего интереснее истории нашего города, считает Наум Александрович. И чем дальше его изучаешь, продолжает он, тем больше убеждаешься в том, как мало мы о нем знаем. Вот лишь один пример. Помните эти строки? «На берегу пустынных волн…» Так описывал основание Петербурга Пушкин, однако, говорит Синдаловский, город начали строить вовсе не на пустом месте. На самом деле здесь, в его исторических границах, уже давно жили люди – находились около 40 поселений, усадеб, ферм. Да и основывался он не как столица, а как порт и крепость, которую и назвали Санкт-Петербургом. И только спустя месяц, когда был заложен собор Святых Петра и Павла, крепость назвали Петропавловской, а ее прежнее название – Санкт-Петербург – перенесли на город, который (вот еще один пример мифотворчества!) получил свое название не в честь царя, а в честь его небесного покровителя.

Одна из финно-угорских легенд о возникновении северной столицы гласит, что жить здесь невозможно, так как испокон века на этом месте существует гиблое болото, которое тут же поглотит любое строение. В легенде, как только сказочный богатырь приступал к строительству домов, болото тут же их проглатывало. В конце концов он построил весь город целиком на своей собственной ладони и опустил ее в болото – так проглотить его оно уже не смогло. Так и Петр I оказался потом сродни этому богатырю – построил город, который смог устоять на гиблом месте.

ЗАПРЕТНАЯ ИСТОРИЯ

Как признается сам Синдаловский, Петербург он обожал всегда, причем не какое-то отдельное его место, а весь город целиком. «Моя биография – цепь случайностей», – говорит Наум Александрович. Он участвовал в первых литературных объединениях, писал стихи, выступал с лекциями о Петербурге от общества «Знание». Начинал практически с нуля. Сидел в библиотеках, рылся в архивах, перелопатил тысячи документов, выработав особый нюх и научившись выискивать именно то, что потом обязательно пригодится. И однажды у него родилась крамольная мысль о том, что параллельно с официальной историографией (дело было в советские времена, когда история города не раз переписывалась в угоду властям), которая либо недоговаривает, либо умалчивает, либо вообще искажает факты, существует другая история, включающая мифы, легенды, предания, анекдоты, связанные с архитектурой, бытом и нравами нашего города.

Первую свою книгу «Санкт-Петербург. История в преданиях и легендах» он написал в середине восьмидесятых, и, когда принес ее в издательство, его сотрудники прочитали ее с явным интересом. Но потом сокрушенно развели руками: «Мы строим социализм, а вы нам тут какие-то байки рассказываете!». В результате книга пролежала в столе у писателя более десяти лет.

«ЧАСОВОЙ НЕЖНОСТИ»

В те времена все, что имело отношение к городскому фольклору, отличалось независимостью суждений, отходило от официальной линии, отвергалось с порога. А за политический анекдот могли и посадить. Но что делать, если история любого города никогда без анекдотов не обходится? Взять, к примеру, анекдоты о царях. Однажды Александр I, прогуливаясь по Летнему саду, заметил подснежник. Чтобы его не затоптали, галантный царь, желая порадовать царицу, приказал выставить рядом пост. Подснежник потом благополучно завял, Александр I давно умер, а пост… остался. Годы спустя Александр II заметил в Летнем саду часового и стал выяснять, почему он там стоит? Никто не знал. Только после долгих расспросов удалось выяснить историю с подснежником.

А часового прозвали потом «часовым нежности», поскольку белый цвет подснежника ассоциируется с нежностью.

Другой петербургский анекдот, родившийся недавно, связан с именем Достоевского. Когда возле Кузнечного рынка появился памятник писателю и скамьи вокруг него, в народе тут же заговорили, что на это место хорошо приходить вдвоем и с бутылкой. Достоевский-де никогда не откажется быть третьим, потому что он – защитник всех страждущих и обездоленных. Эти и еще сотни других анекдотов приводит Наум Синдаловский в своей книге «История Петербурга в городском анекдоте».

ПРИЗРАКИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦИ

Себя Наум Александрович считает прагматичным человеком, но уверен, что в таком городе, как Петербург, без призраков никак не обойтись. Одна из его книг так и называется «Призраки северной столицы». Городской фольклор населил ими многие исторические дворцы Петербурга. Особенно «повезло» в этом смысле несчастному императору Павлу, тень которого до сих пор бродит по залам Инженерного замка, где он был злодейски убит. Связывают с ним и появление памятника Петру I. Однажды Павел I прогуливался по набережной Невы. Вдруг перед ним появился призрак и произнес: «Павел, бедный Павел! Ты скоро увидишь меня на этом месте», – после чего приподнял шляпу и оказалось, что это призрак Петра I. Павел поведал об этом своей матери Екатерине, и она повелела установить памятник Петру именно там, где он теперь стоит.

Возник в Петербурге и миф о так называемой белой даме. А родился он, как считает Синдаловский, из небольшой газетной заметки, в которой рассказывалось о девушке, приехавшей в Петербург после ссоры с любимым. Расстроенная, она поднялась на колоннаду Исаакиевского собора, перешагнула бортик и бросилась вниз. А через некоторое время родилась легенда, будто по ночам вокруг колонн бродит, наводя ужас на припозднившихся прохожих, девушка в белом.

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

Городские легенды связаны не только с историческим центром Петербурга. Есть они и, например, о Купчине, которое сегодня называют малой родиной президента и где живет сам писатель. Известно, что это название произошло от финского kupsila («заяц»). Однако местные жители переделали это незнакомое им слово в русскую «купчую». Будто перед тем, как войти в город, торговцы скотом останавливались здесь и заключали «купчие крепости» на его продажу. Уже в наши дни родилась поговорка «даже из Купчина можно успеть», которая означает, что можно успеть приехать и из столь отдаленного района.

Другая история связана с Ульянкой. Легенда гласит, что это название произошло от некой Ульяны. Якобы Петр I увидел на этом месте девушку и спросил: «Как тебя зовут?». Она ответила Ульяна. На самом деле это финское слово «уляляа», не имеющее к русскому женскому имени никакого отношения.

В кризисные девяностые родился анекдот о том, будто в Петербурге есть скрытые залежи нефти. И ближе всего к поверхности она подходит на Дворцовой площади, о чем будто бы знали еще в XIX веке. А потому якобы не случайно Монферран установил Александровскую колонну, не укрепив ее, а просто поставив на собственный фундамент. Чтобы при необходимости ее можно было приподнять и тут же начать качать из-под земли нефть.

Самые свежие городские анекдоты и легенды собраны в книге «Групповой портрет в фольклоре Санкт-Петербурга». В ней содержатся биографии более 350 наиболее ярких, интересных людей, имеющих отношение к северной столице. Собрание легенд, мифов, петербургских анекдотов «от Синдаловского» постоянно пополняется. И уже сам Наум Александрович становится частью петербургской истории, ее живой легендой. Ведь он был первым, кто открыл, начал собирать и возвратил городу этот пока еще до конца неоцененный и в то же время неоценимый пласт городского фольклора.

Марина Алексеева

Комментарии