Баронесса Гринфилд в Москве: о сознании, интернете и опасных тенденциях

В Москву буквально на один день приезжала нейрофизиолог Susan Greenfield. Пожалуй, самая именитая женщина-ученый Великобритании. Человек интересный, вызывающий споры, я не мог упустить шанса поприсутствовать на ее выступлении.

В принципе, все, что она скажет, я знал заранее. Поскольку довольно хорошо знаком с ее взглядами - читал ее замечательную книгу The Private Life of The Brain, разнообразные статьи и интервью. Ее позиция заключается в следующем: современные компьютерные технологии настолько внедрились в нашу жизнь, что начинают влиять на сознание людей. Это касается главным образом детей, у которых еще нет богатого опыта жизни и отношений «в реале» и которые все больше времени проводят наедине с компьютером. Как следствие, у них формируется и закрепляется специфичное восприятие окружающего мира.

Сьюзан любит подчеркивать, что предыдущие поколения были «людьми книги», а будущие будут «людьми экрана». И что здесь существует большая разница. Чтение (или речь - nw) доносит информацию не в прямой форме. Чтобы представить облик героев и происходящие с ними события, требуется воображение. Когда же человек смотрит картинки или видео, он воображением почти не пользуется – ему уже доставляются готовые образы. Виртуальная реальность также отличается тем, что в ней можно «отыграть назад». Гринфилд сравнивает отношение к персонажам книги и к персонажам компьютерной игры. Если за первых мы по-настоящему переживаем, то смерть героя игры нам безразлична. Мы в любой момент можем запустить игру заново, с тем же персонажем. Если ребенок много времени проводит за подобными играми, у него возникают своеобразные предубеждения относительно возможного и дозволенного в жизни.

Мозг обладает пластичностью. Так что практика и переживаемый опыт влияет на нервную ткань, и есть опасность, что «новые люди» будут отличаться от нас. Они, вероятно, будут обладать пониженными воображением и эмпатией, а также несколько разрушенной индивидуальностью. Опыт в реале невозможно полноценно заменить компьютерным общением. Гринфилд отмечает важность таких проявлений как взгляд в глаза, прикосновения и объятия. Люди все меньше будут получать данный тип стимуляции, и это может привести к разнообразным эмоциональным нарушениям.

Одним словом, она бьет тревогу. Ее предсказуемо критикуют за алармизм и отсутствие твердых научных подтверждений. Разумеется, ей крепко достается и от коллег по цеху, и от разного рода деятелей компьютерного и медиа мира. Но Гринфилд не устает подчеркивать, что она не выступает против технологий – она лишь призывает найти правильный способ их использования.

Вообще говоря, как человек Сьюзан впечатлила. На удивление легко реагировала на различные моменты, которые должны вызывать раздражение. Например, присутствующие, включая меня, ее постоянно фотографировали, некоторые со вспышкой. Был там и профессиональный фотограф с большим объективом, обстреливавший ее с разных углов - не прекращая говорить, Гринфилд специально поворачивалась к нему. Склонен усматривать в этом проявление [на автомате] уважения к чужому труду. Ближе к концу лекции две дамы на первом ряду стали разговаривать между собой, так что стало слышно на весь зал. На месте выступающего я бы несомненно проявил свое недовольство. Но Гринфилд решила ситуацию просто, обратившись к ним с улыбкой: «У вас возник вопрос? Что-то нужно пояснить?». Дамы мгновенно притихли.

Очень открытый и легкий в общении человек. После выступления и ответов на вопросы, уже по завершении встречи, ее обступили желающие продолжить разговор. Вопросы они задавали, как мне показалось, преимущественно странные. Баронесса терпеливо и с улыбкой ответила каждому. Подробно и страстно. Фотографировалась по просьбе. А в это время в зале уже установили камеры и освещение для записи интервью с ней, которое предназначалось для какого-то саммита в Астане. Посему решил ее не беспокоить. О чем сейчас немного жалею.

Перед началом лекции.

Гринфилд: "Практически каждое действие в социальных сетях может быть скорректировано, поэтому человек перестает осознавать последствия от своих поступков в реальном мире. В результате человек не в состоянии правильно интерпретировать окружающий мир"

Тут она говорит о пластичности мозга и упоминает известное исследование, обнаружившее увеличение гиппокампа у лондонских таксистов.

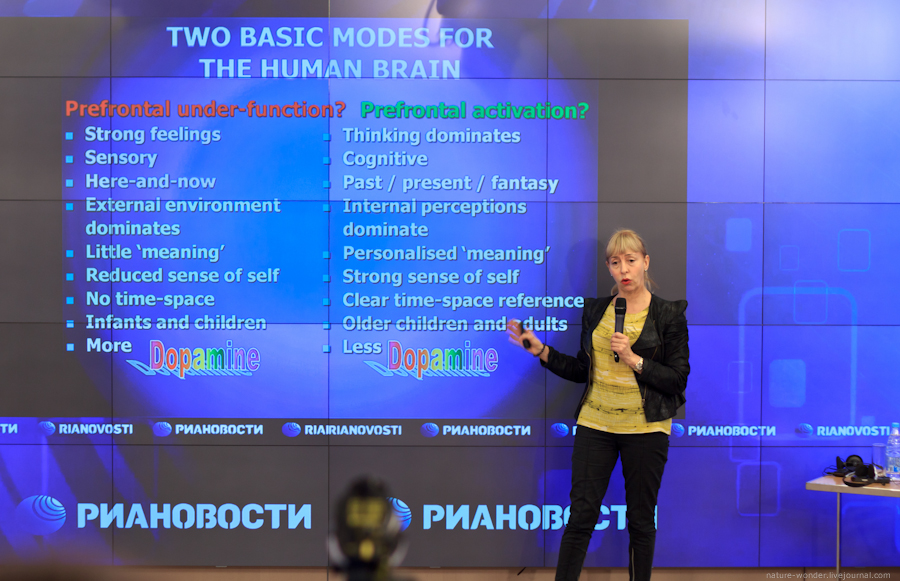

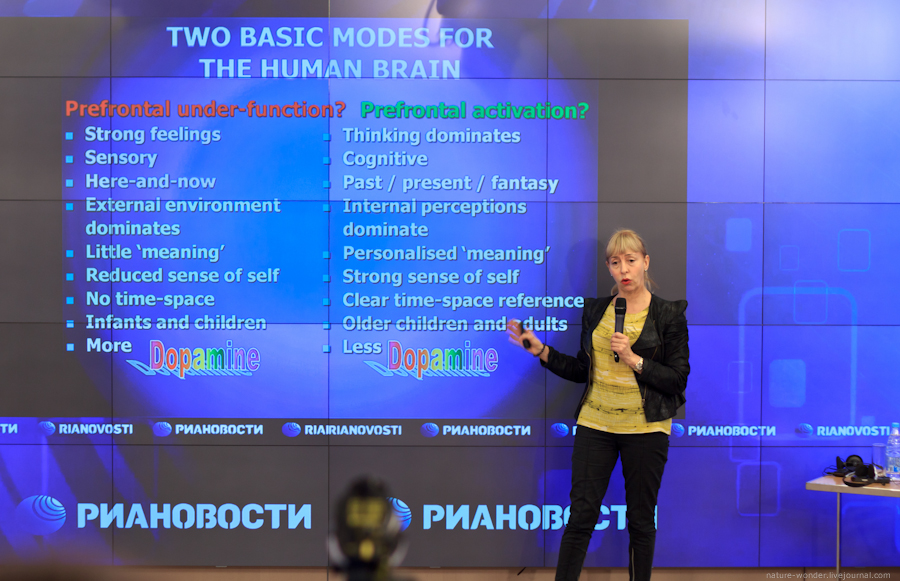

Следующий слайд меня порадовал особо.

Это иллюстрация из экспериментов Альваро Паскуаль-Леоне, про которые я в свое время писал.

Среди слушателей узнал известного в определенных кругах психотерапевта Марка Сандомирского.

Здесь Сьюзан рассказывает о двух противоположных режимах работы мозга. Для зависания в виртуальной среде более характерно то, что слева (оно же характерно и для маленьких детей).

Люди стремятся привлечь к себе как можно больше внимания в соцсетях, что заставляет их совершать все более рискованные и безумные вещи. Если обратить на себя внимание не получается, то человек впадает в депрессию. Виртуальный мир дает высокий уровень возбуждения и радости, но люди не учатся завязывать отношения в реальном мире и теряют социальные навыки. Соцсети заставляют человека чувствовать, но не думать, полагает Гринфилд.

Наступает черед вопросов из зала, и Сьюзан надевает наушники для синхронного перевода. На экране позади - прямые включения из Санкт-Петербурга (слева) и Томска (справа).

На РИА Новости вывесили лишь одну минуту из лекции. Только теперь узнал, какой была русская озвучка.

Я же решил записывать более неформальные фрагменты, а именно ответы после лекции (запись на англ.).

Сандомирский задал два вопроса, начало первого я, к сожалению, пропустил. Что-то про депрессию…

Последний вопрос задал сосед Сандомирского: как вы относитесь к [цифровому] копированию личности и когда это произойдет?

Дополнительные детали по содержанию лекции: http://potapova-elena.livejournal.com/3697.html

Личный сайт С. Гринфилд: susangreenfield.com.

Susan Greenfield: Modern technology is changing the way our brains work

Комментарии

А язык свой он показал фотографу, када, ну, совершенно расслабился , общаясь со своей русско-кагебешной пассией, принадлежавщей к той же дегенератской кагорте...

Спасибо за материал.

О её компетенции в нейрофизиологии судить не берусь, но в детской психологии она понимает, как сантехник в гинекологии. Если её методика мышления и в области нейрофизиологии столь же изысканна, место этого словоблудия - глянцевые журналы, а не клуб мыслящих людей.

Дети по всему миру бегут из нашей взрослой реальности в виртуальную потому, что ощущают свою на самом деле ненужность - ни родителям, озабоченным кто-чем, но только не ими; ни педагогам, превратившим маленьких человечков в средство оправдания нищенских зарплат, в козлов отпущения = отмщения обществу за "высочайшую оценку" их труда, в экспериментальный инструментарий псевдонаучной педагогической лабуды...

Спасибо Интернету за спасение Цивилизации от молодёжного бунта!!! Его альтернатива - Улица с её Законом Каменных Джунглей и спецназ, воспитывающий с...

Что касается "интеллектуала" - сам такой. Кстати, в Ваших рассуждениях о национализме интеллект таки присутствует - прочёл с интересом. Тем непонятнее ругательно жлобская реакция на чужое мнение вместо его анализа. Я так и не понял в чём Вы со мной согласны, а в чём нет.

Спешу Вас обрадовать: я не торговец компами, а занимаюсь педагогикой последние тридцать пять лет.

О профессиональном уровне можете судить, посетив мой блог. Там, кстати, есть кое-что и о национализме.

Но, чтобы разобраться в том, что забугорная бабёнка ни уха, ни рыла в том, как компы влияют на детей, не смыслит, не обязательно быть педагогом. Порочность суждения, не опирающегося на ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, очевидна всякому, кто знаком с законами формальной логики, которую баронессе, судя по всему, ещё предстоит открыть для себя. А Вам?

Кстати, в научном сообществе не принято кичиться титулами и тому подобной средневековой атрибутикой. Истина одинаково любит и простолюдинов, и баронов, даже если они цыганские.

Кстати, Вы какими головами измеряете интеллектуальный рост своих оппонентов - лошадиными, бараньими, змеиными или человечьими? И имеет ли значение в избранных Вами системах координат гендерная принадлежность эталонов?

И ещё одна - мысль - даже электронные СМИ и энциклопедии страдают от неграмотности и иногда шовинизма! А молодёжь никто не учит правильно проверять информацию на достоверность!

Книжная культура и порожденная ею самостоятельность мышления, сопереживание, фантазия, творческий дух действительно клонится к закату. На смену приходит виртуалия с ее иллюзорностью, безответственностью, разрушением интерперсональных связей, ленностью мышления и тотальным равнодушием. Но похоже человечество вполне этого заслужило, передоверив свою судьбу научно-техническому прогрессу. И когда отключится электричество, то оно окажется лицом к лицу со своими страшилками. Лишь "переиграть" здесь уже ничего не получится - управлять жизнью невозможно с помощью мышки или джойстика.

А комп мышлятельный процесс не ПРДПОЛАГАЕТ, но тупо повторяет виртуальную ситуацию по новой и этот дефицит перебора любых инвариантных частностей на корню убивает у ребятенка потребность творчества... Токмо навыки, по большому счёту - никчемные...

А симпатичная баронесса имеет счастье быть ярким представителем вымирающего племени исследователей натуры.