В эти часы 70 лет назад! (с фото)

В эти дни ровно 70 лет назад совершался героический самоотверженный прорыв кораблей Балтфлота из Таллина в Кронштадт...

|

|||||

Эскадра КБФ на Таллинском рейде.

|

Таллинский прорыв: 1941 год и сегодняшний день

Текст: НВО, Зубков Радий Анатольевич - контр-адмирал в отставке

|

|||

| 28 августа 1941 года начался Таллинский переход. |

Сторожевой корабль КБФ отражает немецкий налет. Фото предоставлено автором

Таллинский прорыв был одной из крупнейших морских операций Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проведенной в ее первом периоде Краснознаменным Балтийским флотом (КБФ) по решению Верховного главнокомандующего (ВГК), под руководством Военного совета Северо-Западного направления (СЗН). Целью операции были эвакуация из глубокого тыла противника войск, защищавших Таллин, и вывод в Кронштадт–Ленинград кораблей боевого ядра КБФ.

ИТОГИ ТАЛЛИНСКОГО ПРОРЫВА

Масштаб операции

Продолжительность операции – 11 суток, с 28.08.1941 года по 7.09.1941 год.

Выполнение задачи КБФ по эвакуации войск из Таллина закончилось 7.09.1941 года. Тогда и завершился Таллинский прорыв.

Глубина операции (от Таллина до Кронштадта по прямой) – 162 мили (300 км).

Состав фактически участвовавших сил и личного состава:

- 305 кораблей и судов, в том числе 211 боевых кораблей и катеров, 94 транспорта и вспомогательных судов (ТР и ВСУ);

- 57 самолетов – 41 истребитель и 16 морских ближних разведчиков;

- около 40 тыс. человек военнослужащих Красной армии (КА) и флота: 20,4 тыс. эвакуировавшихся из Таллина, около 9 тыс. членов экипажей кораблей и судов, около 7,6 тыс. человек личного состава частей ВВС, еще несколько тысяч человек – личный состав частей, подразделений и учреждений береговой обороны (БО) и ПВО, разведки, тыла, медико-санитарной службы.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОРАБЛЕЙ, СУДОВ И АВИАЦИИ В ОПЕРАЦИИ

Вышли 28.08.1941 года из Таллина 225 кораблей, потеряны 62, из них прорвались в Кронштадт 163 (72,4%).

Находились в отряде прикрытия на о. Гогланд и были дополнительно высланы из Кронштадта 80 кораблей и судов. В ходе операции они потерь не понесли.

Общие потери кораблей и судов (62 из 305) составили 20,3%.

Истребителями ВВС КБФ сбит самолет Ю-88. Зенитной артиллерией сбиты самолет Ю-88, самолет Ме-110, повреждены два самолета Хе-111. Потерпел аварию при посадке самолет Хе-59.

С 5.08 по 28.08 было выведено из Таллина 59 боевых кораблей, 47 ТР и ВСУ, около 60 самолетов, на них убыли 18 947 человек (в том числе 5450 раненых и 3342 члена экипажей).

ОЦЕНКИ ТАЛЛИНСКОГО ПРОРЫВА

Бывший нарком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов ("На флотах боевая тревога", 1971):

"Эвакуацию Таллина в целом следует признать успешной".

Доктор исторических наук капитан 1 ранга Ачкасов (докторская диссертация, 1967):

"Поставленная перед Краснознаменным Балтийским флотом задача прорваться в восточные базы была решена. Однако Краснознаменный Балтийский флот не сумел обеспечить безопасность транспортных средств на переходе из Таллина в Кронштадт и эвакуацию гарнизона с наименьшими потерями".

Финские военно-морские историки Keskinen K., Mntykoski J. (Suomen Laivasto sodassa 1939–1945, 1991): "… русские достигли успеха в эвакуации большей части их войск и кораблей из Таллина в район Ленинграда, где они позднее сыграли решающую роль в обороне Ленинграда наступившей зимой".

Профессор капитан 1 ранга Алексей Платонов ("Трагедии Финского залива", 2005 г.): "Существует такое понятие, как "степень поражения", так вот потеря 50% транспортов в конвое характеризуется как его разгром. Наверное, это и есть общий итог Таллинского перехода".

Странная оценка! Из 192 кораблей и судов, вывозивших людей из Таллина, погибло 34 (17,7%). Но главный критерий при эвакуации войск – не транспорты, а люди. Их в ходе эвакуации погибло 36%.

Профессор капитан 1 ранга Доценко ("История военно-морского искусства", т. 2, 2005) ставит в один ряд поражения русского флота во 2-м Роченсальмском (1790) и Цусимском (1905) сражениях с "поражением" КБФ в Таллинском прорыве. Но ни вице-адмирал принц Нассау-Зиген в первом случае, ни вице-адмирал Рожественский во втором поставленных им задач не выполнили, а вице-адмирал Трибуц поставленную ему задачу выполнил.

Нассау-Зиген в течение 5-часового боя потерял 62 из 152 (40,1%) кораблей и 7369 из 14 тыс. человек (52,6%) личного состава (погибших, раненых и пленных).

Рожественский менее чем за трое суток потерял 34 из 38 (89,5%) кораблей и судов и 13,7 тыс. из 15,1 тыс. человек (90,7%) личного состава (погибших, раненых, плененных и интернированных).

Трибуц за 11 дней потерял 62 из 305 (20,3%) кораблей и судов и 10 340 из 28 573 (36,2%) военнослужащих.

Факты и цифры – явно в пользу КБФ! Но не понятна и сама идея сравнения операций совершенно разных по задачам, содержанию и применявшимся боевым средствам.

Весьма загадочными являются оценки Доценко людских потерь в ходе Таллинского прорыва. На с. 170 названной выше книги он утверждает, что погибли около 18 тыс. эвакуируемых военнослужащих. На с. 172 эта цифра уменьшается им до более 12 тыс., а на с. 426 вновь увеличивается до больше 14 тыс. человек.

ВЫВОДЫ ИЗ ОПЫТА ТАЛЛИНСКОГО ПРОРЫВА

1. Краснознаменный Балтийский флот, осуществив прорыв из осажденной в глубоком тылу противника главной базы Таллина в тыловую базу Кронштадт через созданную противником юминдско-гогландскую минно-артиллерийско-авиационную блокадную позицию, несмотря на понесенные при этом большие потери в людях и кораблях, выполнил задачу по эвакуации оборонявших Таллин войск и сохранил корабельное боевое ядро флота, сорвав планы врага по их уничтожению.

2. В ходе оборонительных боев в Эстонии и во время обороны Таллина, при подготовке и проведении Таллинского прорыва проявились существенные недостатки в деятельности командования СЗН по боевому управлению непосредственно подчиненным ему КБФ, по организации взаимодействия между КБФ и Северным (Ленинградским) фронтом. Ряд ошибок был допущен Верховным главнокомандованием, командованием ВМФ, КБФ и его соединений.

Адмирал Трибуц – руководитель и организатор Таллинского прорыва. (Снимок 1940 года.) Фото предоставлено автором

Проявившиеся недостатки и допущенные ошибки оказали непосредственное влияние на величину потерь в людях и кораблях в ходе Таллинского прорыва.

Бывший нарком ВМФ Кузнецов вспоминал ("На флотах боевая тревога", 1971): "Как и многие мои товарищи, я, не допуская мысли о глубоком вторжении неприятеля на территорию нашей страны, все же считал возможной его попытку с ходу захватить Либаву. Вот почему я поставил перед командованием Прибалтийского военного округа вопросы обороны Либавы с суши. Ведь точно так же, как флот обязан прикрыть развертывание армии, задача армейских частей – прикрыть мобилизацию военно-морских баз. Если сухопутные войска не прикроют развертывание флота, они лишат его возможности выполнить свою роль.

Быстрое продвижение немцев к Риге, Пскову и Таллину, естественно, вынуждало их широко использовать морские пути. Самым подходящим средством для удара по транспортам была, конечно, минно-торпедная авиация. Но ввиду чрезвычайных обстоятельств основная масса авиации была нацелена на танковые колонны врага, двигавшиеся на Ленинград. Кроме того, она прикрывала дравшуюся в Эстонии 8-ю армию и бомбила немецкие части, наступавшие на главную базу флота – Таллин.

Говоря о боях за Либаву, я упоминал, что не сразу было достигнуто единое понимание взаимодействия между армией и флотом на этом конкретном участке. Нечто похожее повторилось в Таллине. Вопреки планам мирного времени ответственность за оборону Таллина с суши сразу была возложена на военный совет Балтфлота, а сухопутные войска были подчинены флотскому командованию с большим опозданием.

Теперь о кораблях и боевых средствах. Давно известно, что наибольший эффект в войне дает только правильно "сбалансированный" флот. Обеспечить это соотношение кораблей еще в предвоенные годы было прямой обязанностью наркома ВМФ и Главного морского штаба.

|

|||

| Крейсер "Максим Горький" |

Очень болезненно, особенно на Балтийском флоте, сказалась нехватка тральщиков и тральных средств. Все мы, руководители флота, понимали, что в условиях балтийского мелководья мины являются большой опасностью. Теоретически мы ожидали этого, а практически к борьбе с вражескими минами не подготовились.

Кроме тральщиков не хватало и кораблей противолодочной обороны и специальных сторожевых кораблей.

Испытал на себе Балтийский флот и все последствия слабости наших корабельных средств ПВО".

Военный совет КБФ отмечал (Отчет о боевом управлении на КБФ в 1941 году (1942):

"Сложилась явная двойственность командования в общефлотском масштабе в связи с созданием в Ленинграде второго центра командования (при штабе Северо-Западного направления) во главе с заместителем народного комиссара ВМФ адмиралом т.

Исаковым. В то время, как командующий КБФ целеустремлял главное внимание на обстановку в ближайшем к нему районе (тем более, непосредственно командуя главной базой), этот второй центр давал директивы и приказания не только Военному совету КБФ, но и нередко непосредственно командованию Кронштадтской военно-морской базы, а также Морской обороны г. Ленинграда и озерных районов, находившихся в известном территориальном отрыве от района главной базы. В результате Военный совет КБФ иногда задним числом узнавал о проведении мероприятий на своем крайнем правом фланге и в тылу, что, в свою очередь, создавало неясность обстановки и вносило излишнюю нервозность в работе.

Серьезные неувязки возникли в отношении оперативного управления Военно-воздушными силами КБФ. По мере продвижения противника на восток ВВС КБФ со все возрастающей интенсивностью привлекались для действий на сухопутном фронте. Выполняя вначале отдельные задания, ВВС КБФ постепенно переключались для действий на сухопутье, вплоть до того, что решением командующего Северо-Западным направлением оказались в оперативном подчинении командующего ВВС Северного фронта и, на основании указания штаба Северного фронта, должны были выполнять задачи, поставленные командованием 8-й армии. Таким образом, сложилось тройственное подчинение (штаб ВВС Северного фронта, командующий КБФ, командующий 8-й армией), причем координированием задач никто не занимался".

Бывший командующий КБФ Трибуц в своих воспоминаниях размышлял следующим образом ("Балтийцы вступают в бой" (1972):

"В начале главы я дал свое объяснение, в силу каких причин минное оружие врага могло нанести нам столь серьезный урон. Здесь перечень этих причин должен был дополнен еще одной – недостаточной организованностью в отпоре врагу при заминировании им фарватеров в заливе в течение июля–августа. Получилось так потому, что командующий и штаб флота все свои силы, энергию, время вынуждены были отдавать "главному направлению" на юго-западе театра – обороне главной базы флота, Таллину. В то же время упускали Финский залив, его фарватеры, по которым шло снабжение Таллина, Ханко и по которому позже нам пришлось после боев на суше прорываться на восток.

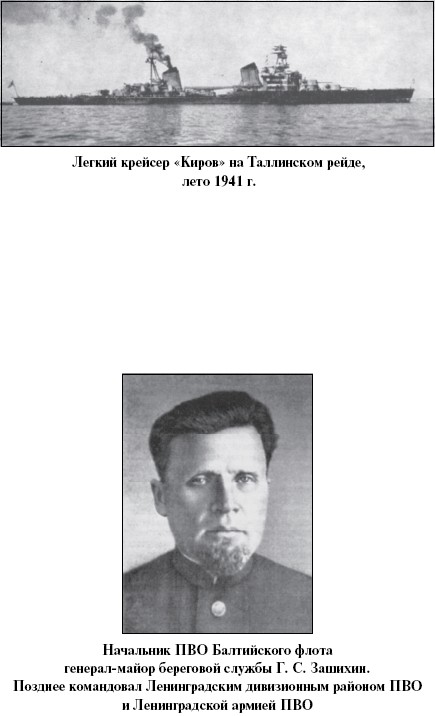

Крейсер Киров

НЕКОТОРЫЕ УРОКИ ТАЛЛИНСКОГО ПРОРЫВА

1. Представляется целесообразным, чтобы создаваемым Объединенным стратегическим командованиям (ОСК), имеющим в своем непосредственном или оперативном подчинении флоты (флотилии), задачи по ведению вооруженной борьбы на море (в океане) ставил ВГК. ОСК же, исходя из общих задач, поставленных им ВГК, должны ставить конкретные оперативные задачи входящим в их состав флотам (флотилиям), организовывать их выполнение и отвечать перед ВГК за результаты действий на море (в океане), в том числе в удаленных районах в интересах войны в целом. Ими также должны ставиться задачи объединениям и соединениям других видов вооруженных сил, привлекаемым к боевым действиям совместно с флотами (флотилиями) или в их интересах на море (в океане), в воздушно-космическом пространстве над ним и на суше. Если у ОСК нет постоянных задач для флота, без решения которых оно не может эффективно вести боевые действия, ему незачем иметь в подчинении флот (флотилию). Следует ограничить права ОСК на разукомплектование флотов (флотилий) в интересах решения сугубо сухопутных задач путем изъятии из их состава соединений и частей ВВС и ПВО, береговых и специальных войск. Подобные решения должны приниматься ВГК.

2. Именно ОСК обязаны вместе с командованиями подчиненных флотов (флотилий) и с участием главного командования ВМФ определять требования к составу их сил и инфраструктуры, необходимых для выполнения поставленных задач. Выработанные требования должны быть положены в основу программы воссоздания ВМФ.

3. Выработку требований к военно-морским видам ВВТ, разработку программ их производства, методическое руководство боевой подготовкой сил и оперативной подготовкой командования и штабов объединений и соединений, подготовку кадров, конечно же, нужно возложить на главное командование ВМФ. Кадровые решения, связанные с назначением на определенные должности, с присвоением соответствующих им воинских званий, с награждением государственными и ведомственными наградами должны приниматься по представлению главнокомандующего ВМФ.

4. Особенности географии нашей страны требуют рассмотрения целесообразности создания ОСК на Северо-Восточном (Тихий и восточная часть Северного Ледовитого океанов) и Северо-Западном (Атлантический и западная часть Северного Ледовитого океанов) океанских направлениях. Возможно, потребуется создание трех океанских ОСК: Атлантического, Арктического и Тихоокеанского. Это должно избавить ОСК на Западе, Востоке и в Центре от необходимости вести совершенно разные по своему характеру боевые действия на нескольких стратегических направлениях, удаленных друг от друга.

5. Представляется нецелесообразным возложение на командующего флотом командования межвидовой группировкой войск и сил руководства обороной определенной территории с находящимися на ней пунктами базирования сил флота. Это – функция ОСК, а дело командующего флотом – руководить его боевыми действиями.

6. Для обеспечения единоначалия не следует вводить в ОСК должности заместителя главнокомандующего и/или заместителя начальника штаба по ВМФ. Все вопросы управления флотом (флотилией) главнокомандующий ОСК должен решать непосредственно с их командующими, а все органы управления ОСК – с соответствующими органами управления флота (флотилии). Командующие родами сил (войск) ОСК не должны обладать правом отдания приказов объединениям, соединениям и частям флотов (флотилий), входящим в ОСК.

Морские группы управления при ОСК целесообразно формировать из офицеров управлений флотов (флотилий), где для них необходимо иметь штатные должности. На эти группы возлагать обеспечение информационного взаимодействия органов управления флота и ОСК, а также оформление решений главкома ОСК на действия флота (флотов).

7. Состав и боевые возможности воссоздаваемого ВМФ, как и в целом Вооруженных сил России, должны соответствовать поставленным задачам, а не возможностям страны. Возможностям страны должны соответствовать задачи, поставленные им, выполнение которых страна способна обеспечить соответствующими ресурсами.

8. Следует восстановить систему мобилизационного резерва ВМФ, включающего суда гражданских флотов, а также личный состав, способный применять ВВТ на мобилизуемых судах (комендантские команды) и управлять конвоями (командиры конвоев).

9. Требуется тщательно проанализировать как вероятность и возможные масштабы применения минного оружия ожидаемыми противниками, так и готовность ВМФ к противоминному обеспечению и противоминной обороне (ПМО) своих сил. На основе этого анализа выработать и внедрить систему необходимых мер ПМО.

10. Представляется целесообразным восстановить в составе ВВС и ПВО флотов все рода морской авиации в количествах, достаточных для выполнения возлагаемых на флоты задач, а также иметь необходимое количество зенитных ракетных и радиотехнических частей ПВО. Надежда на решение задач воздушно-космической обороны флотов соединениями и частями ВВС построена на зыбкой почве. Попытки возложить на дальнюю и фронтовую авиации ВВС решение задач по борьбе с корабельными группировками и инфраструктурой ВМС противника, по поддержке своих морских десантов хороши только для войн на картах. Реально у ВВС всегда найдутся задачи, не связанные с флотами.

11. Необходимо резко увеличить напряженность боевой подготовки флотов, добиться, чтобы в ходе боевой подготовки и боевой службы общие ежегодные наплаванность экипажей кораблей в ходовых сутках, налет летного состава морской авиации в часах, количество боевых упражнений, выполняемых всеми родами сил ВМФ, были на уровне стандартов ВМС ведущих морских государств, в которых такие устанавливаются военными бюджетами.

12. Приобретая боевой опыт при выполнении международных обязательств в океанах (морях), нужно помнить о сбережении технического ресурса кораблей, ЛА и ВВТ, а также не пытаться безоглядно распространить приобретенный специфический опыт на все виды боевой деятельности ВМФ.

Просто прикольное фото

Ганс спит на борту U-304

распространялся на корму, и тогда контр-адмирал Дрозд отдал приказ покинуть корабль. Матросы перешли на «Гордый», и едва тот успел отойти, как в 19.02

распространялся на корму, и тогда контр-адмирал Дрозд отдал приказ покинуть корабль. Матросы перешли на «Гордый», и едва тот успел отойти, как в 19.02

Пилоты Люфтваффе продолжали топить судно за судном, явно войдя во вкус. Очередной их жертвой стал ВТ-581 – пароход «Лейк Люцерн», на борту которого находились более 3500 эвакуируемых из Таллина солдат и раненых. Одна из трех предназначавшихся транспорту бомб попала в носовой трюм. И опять сотни людей были разорваны, оглушены и выброшены за борт. По воспоминаниям очевидцев, мостик, уцелевшая часть палубы и другие надстройки были буквально завалены человеческими внутренностями. В трюме огонь охватил многочисленное флотское имущество. Затем там раздались еще два мощных взрыва. Однако водонепроницаемость корпуса не была нарушена, и оставшиеся в живых члены команды продолжали вести израненное судно на восток.

Около 08.00 по московскому времени последовал первый массированный налет. Сначала жертвой Ju-88A из KG77 стал большой транспорт ВТ-523 «Казахстан», на котором плыли остатки войск

ПВО Таллина во главе с генерал-майором Зашихиным. Бомбы разрушили рулевую рубку и вызвали пожар в машинном отделении. Капитан был выброшен за борт ударной волной. Пассажиров тут же охватила паника, и многие стали в беспорядке бросаться за борт. Однако матросам вскоре удалось локализовать очаги огня, судно осталось на плаву и продолжило путь.

Вслед за этим самолеты поразили транспорт ВТ-512 «Тобол» тоннажем 2760 брт, который почти сразу же перевернулся и утонул. На его борту находились 3500 бойцов и командиров, оставшихся от разгромленных в Эстонии трех стрелковых дивизий. Большинство из них погибли вместе с «Тоболом».[17] Близкими разрывами бомб также был поврежден пароход «Ленинградсовет».

В 08.20 горящий «Казахстан» подвергся новой атаке. Одна бомба упала около правого борта, перебив осколками расчет одной из зениток, а вторая взорвалась на верхней палубе. Транспорт получил тяжелые повреждения и впоследствии с большим трудом был на буксире доставлен в Кронштадт 2 сентября.

Комментарии