Трагедия Франции

Я прибыл в Америку 18 июля 1940 года. Всю войну я провел в рядах британской и французской армий, а затем 10 июня был послан в Лондон. Я имел несчастье присутствовать при трагических событиях в жизни Франции и Англии; я был знаком со многими людьми, стоявшими во главе правительств обеих стран и их армий. Естественно, американцы сразу забросали меня вопросами. Уже из первых разговоров с заокеанскими друзьями я понял, что даже самые доброжелательные из них находятся в плену выдумок и легенд. Мне казалось, что истина, как она ни прискорбна, несравненно менее опасна для моей родины, чем все эти россказни. Разумеется, я видел и знал далеко не все и не могу, да и не хочу писать историю недавних событий, но я могу рассказать о том, чему был свидетелем, и считаю это своим долгом. Я приложил все усилия, чтобы мое свидетельство получилось объективным и беспристрастным.

Андре Моруа

1. Почему Франция и Англия были плохо подготовлены к войне?

В конце 1935 года я был в Лондоне и однажды на обеде у леди Лесли встретился с Уинстоном Черчиллем, доводящимся этой даме племянником. Когда все встали из-за стола, Черчилль взял меня под руку и увлек в маленькую гостиную.

- Нынче, господин Моруа, - произнес он резко, - не время писать романы! Да! И не время писать биографии...

Я взглянул на него с тревогой.

- Теперь нужно только одно: писать каждый день по статье... И в каждой статье нужно на все лады повторять одно и то же: французская авиация, которая когда - то была лучшей в мире, неуклонно утрачивает мощь и занимает сегодня четвертое или пятое место... Немецкая авиация, которой прежде вовсе не существовало, вот-вот станет первой в мире... Всё... Больше ничего... Если вы будете кричать об этом во все горло и заставите французов слушать вас, вы окажете своей стране гораздо большую услугу, чем если будете описывать женскую любовь и мужское честолюбие.

Я ответил, что, к сожалению, очень слабо разбираюсь в авиации и не имею никакого морального права высказывать о ней суждения, что, если я возьмусь не за свое дело, меня никто не станет слушать, поэтому лучше мне не следовать его совету и по-прежнему писать романы и биографии.

- Напрасно, - ответил Черчилль своим уверенным, ироничным голосом, которому едва заметный акцент придавал особое своеобразие и неповторимое обаяние, - напрасно... В настоящее время единственная тема, которая должна по - настоящему волновать французов, - это опасность, которую представляет собой немецкая авиация... Ибо немецкие самолеты могут погубить вашу страну... Культура, литература - все это прекрасно, господин Моруа, но без поддержки силы культура обречена на гибель.

Я не стал писать статьи, которых требовал от меня Уинстон Черчилль, и теперь горько сожалею об этом. Но беседа с ним произвела на меня сильное впечатление, и чувство тревоги долго не покидало меня. Не раз, разговаривая со сведущими людьми, я расспрашивал их о состоянии нашей авиации. И всегда получал уклончивые или откровенно пессимистические ответы.

- Если начнется война, - сказал мне один полковник из Лиона, командир эскадрильи бомбардировщиков, - мы с моими ребятами будем стоять насмерть, но это ничего не изменит.

- Почему? - спросил я.

- Потому что нас очень мало, а самолеты наши давно устарели.

В 1936 году положение стало еще более серьезным. Рабочие устраивали забастовки, занимали фабрики, правительство боялось решительных мер, чиновники из комиссий по приему готовой продукции осложняли дело бесконечной волокитой, и французская авиапромышленность практически бездействовала. В 1937 году Франция, как ни дико это звучит, выпускала всего тридцать самолетов в месяц, меж тем как Германия производила их больше тысячи!

Если во Франции отношения рабочих и промышленников были отравлены постоянной враждой, то Германия, напротив, мобилизовала все силы на то, чтобы подготовиться к долгожданной войне и взять реванш за поражение 1918 года. Французы верили нелепым слухам о слабости нацистского режима. Это был типичный «wishful thinking» (желаемое за действительное – прим. пер.). Все, кто знал положение дел в Германии - английский посол в Берлине сэр Эрик Фиппс, французский посол в Берлине Франсуа - Пенсе, - уже много лет твердили о надвигающейся опасности. Помню один их разговор, свидетелем которого мне довелось стать в 1937 году.

- Отбросьте все иллюзии, - говорил Франсуа - Понсе, - Германия сильна, она это знает и не замедлит воспользоваться своей силой... У Франции и Великобритании есть две возможности, только две: либо бросить все дела и немедленно приступить к полному перевооружению, либо попытаться договориться с Германией.

Я спросил:

- Неужели это возможно? Неужели Германия захочет пойти на переговоры?

- Германия, - саркастически ответил Франсуа - Понсе со своим обычным бесстрастным юмором, - Германия не хочет ничего и одновременно хочет всего... Германия хочет быть гибкой, иными словами, применяться к обстоятельствам... Те, кто стоит ныне во главе государства, любят впечатляющие зрелища, грандиозные символы... Вы хотите найти с ними общий язык? Постройте на каждом берегу Рейна по гигантской лестнице, соберите на одном берегу под знаменами со свастикой миллионы юных немцев, а на другом берегу под трехцветными знаменами миллионы юных французов; пусть они стройными рядами спускаются и поднимаются по ступенькам, а в это время на плоту посреди Рейна статный французский солдат встретится с Гитлером. В этом случае, если вдобавок ваша страна будет прекрасно вооружена, вам, пожалуй, удастся содействовать сближению Франции и Германии... Но если вы по-прежнему будете препираться с рейхом по поводу всяких крючкотворских мелочей и дипломатических тонкостей, на которые ему наплевать, если вы по-прежнему будете посылать ноты и произносить речи вместо того, чтобы выпускать самолеты и танки, то дело непременно дойдет до войны, и выиграть эту войну нам будет не под силу...

Не один Франсуа - Понсе ясно осознавал возросшую мощь Германии. Дипломаты и политики многих стран, сравнивая расходы нацистов на вооружение с военным бюджетом Франции и Англии, неизбежно приходили к выводу, что соотношение сил в Европе скоро изменится, и многие из них заранее готовились к этому. Г-н Ларош, французский посол в Польше, часто говорил мне, что не чувствует себя вправе осуждать поляков за то, что начиная с 1936 года они шли на сближение с Германией.

- Что поделаешь? - сказал он мне однажды. - Когда они поняли, что Германия перевооружается, а Франция и Англия не прилагают ни малейших усилий, чтобы это предотвратить, когда в марте 1936 года они увидели, как Гитлер, вероломно нарушив Локарнские договоры, вводит свои войска в Рейнскую область, а Франция не ударяет палец о палец, чтобы этому помешать, когда они услышали, как премьер - министр Франции, выступая по радио, говорит: «Я не потерплю, чтобы немецкие пушки угрожали Страсбургу», и с удивлением убедились, что за этими словами не последовало никаких действий, они утратили всякое доверие к нам... Польские руководители сказали мне: «Коль скоро вы не можете помешать перевооружению Германии, мы вынуждены встать на сторону немцев». Что и не замедлили осуществить... Таким образом мы потеряли доверие Польши, а вслед за ней от нас отвернулись Бельгия и Югославия.

Англия несет не меньшую, если не большую ответственность, чем Франция, за этот дипломатический промах и за то, что Европа оказалась во власти Германии. Многие влиятельные представители британского общества толкали свою страну на путь неразумия и трусости. Банкиры Сити боялись потерять деньги, одолженные германским промышленникам, наивно рассчитывая вести дела со страной, которая на всех перекрестках кричит о своем намерении создать независимую экономику. Некоторые британские аристократы, напуганные большевиками, видели в нацизме средство предотвратить революцию. Либеральная интеллигенция со своей стороны проповедовала пацифизм любой ценой и одностороннее разоружение, которое вскоре нанесло самому либерализму смертоносный удар. Все это было как нельзя более на руку нацистам.

Судя по тому, что французские и английские народные массы в 1938 году решительно выступали против войны, они в той или иной степени осознавали слабость своих государств. Ярче всего их позиция проявилась в реакции на Мюнхенское соглашение. Американское общественное мнение строго осуждало в ту пору Чемберлена и Даладье. Но в Соединенных Штатах не подозревали об истинном соотношении сил в Европе. Американцы плохо представляли себе состояние духа парижан и лондонцев, а между тем жители французской и английской столиц были лишены бомбоубежищ, противогазов, зенитных орудий и запуганы распространяемыми немецкой пропагандой страшными слухами об отравляющих газах и тысячекилограммовых бомбах, ударная волна от которых способна разрушить целые кварталы.

Люди, которые бесстрашно сражались бы на переднем крае, будь новая война похожа на предыдущую, боялись войны в тылу, жертвами которой станут их жёны и дети. Поэтому Мюнхенское соглашение, казавшееся нью-йоркским политикам постыдным, было встречено парижанами и лондонцами с невероятным энтузиазмом. Они праздновали это дипломатическое отречение как победу. Один парижский муниципальный советник дошел до того, что предложил назвать одну из улиц французской столицы улицей 30 сентября, увековечив таким образом дату капитуляции.

В ту пору я встретился в Париже с Невиллом Чемберленом, одним из главных участников переговоров. Судьба подшутила над мэром Бирмингема, председателем нескольких административных советов, привыкшим к контактам с деловыми людьми, которые, подобно ему, свято выполняют взятые на себя обязательства, - она столкнула его с рейхсканцлером, уверенным, что его долг - защищать интересы одной Германии, а соглашение с любой другой страной он вправе уважать лишь постольку, поскольку это выгодно немецкому народу. Невилл Чемберлен, англичанин до мозга костей, не имел до начала переговоров ни малейшего представления о том, что за человек Адольф Гитлер. Накануне визита британского премьер - министра в Берхтесгаден один из моих английских друзей сказал мне:

- Чемберлен принимает Адольфа Гитлера за члена если не своей бирмингемской корпорации, то по крайней мере корпорации города Манчестера.

Мой друг был прав.

В ноябре 1938 года, через два месяца после своей встречи с фюрером, Чемберлен, беседуя с представителями министерства иностранных дел Франции на Кэ д'Орсе, описал, как его принимали в Берхтесгадене. Гитлер спросил: «Вы хотите говорить со мной один на один или при свидетелях?» «Один на один», - ответил Чемберлен.

Тогда Гитлер повел его вместе с переводчиком, доктором Шмидтом, к себе в спальню. В этой маленькой комнатке из мебели была только железная кровать; на стене висело прекрасное полотно из мюнхенского музея (время от времени его меняли). Чемберлен был поражен нескончаемым потоком слов, лившимся из уст канцлера Германии, и невозможностью вставить хоть слово в ответ.

- Когда я прибыл в Годесберг на вторую встречу, - продолжал Невилл Чемберлен, - фюрер был в таком приступе ярости, что беседа наша сразу потеряла всякий смысл... Каждые две минуты (разумеется, все это было подстроено специально) в комнату входил офицер и подавал фюреру срочное донесение. «Чехи убили еще двух немцев! - восклицал Гитлер, и лицо его становилось страшным. - Мы отомстим за пролитую кровь!.. Мы истребим чехов всех до единого!» Видя его гнев, подлинный ли, притворный, я сказал переводчику, что предпочитаю прервать беседу и вернуться в гостиницу. Поскольку она находилась на другом берегу Рейна, мне нужно было сесть на паром. Гитлер, продолжая неистовствовать, вышел вместе со мной на террасу. Внезапно он остановился на полуслове, выражение его лица мгновенно изменилось, и, глядя на текущую внизу реку, он с нежностью и чуть не со слезами в голосе произнес: «О, я в отчаянии, господин премьер - министр... Я так мечтал, чтобы вы полюбовались этим восхитительным видом... Но из-за тумана ничего не видно...» Ни разу в жизни мне не приходилось видеть, чтобы человек так резко переходил от самой бешеной ярости к самому поэтическому восторгу.

Один из сотрудников английского министерства иностранных дел, сопровождавший Чемберлена во время его визита в Германию, рассказывал мне, что премьер - министр, не привыкший к подобным выходкам, сохранил о встрече с фюрером тяжелое воспоминание и теперь, когда при нем произносят имя Гитлера, «кривится, как ребенок при виде касторки...». Но Чемберлен считал своим долгом предотвратить войну и не терял надежды на успех.

Его поддерживало одобрение простых англичан и англичанок, французов и француженок. Тысячи крестьянок из разных уголков Франции слали ему письма с благодарностью за то, что он спас их страну от войны, их дома от бомб, их детей от смерти. Пожилые французские фермерши вязали ему митенки, чтобы, как говорилось в их написанных крупным, нетвердым старческим почерком письмах, «у него не мерзли руки, когда он будет летать на своем аэроплане». Все это бесконечно трогало миссис Невилл Чемберлен, женщину нежную и сентиментальную, и она поддерживала мужа в его миротворческих устремлениях.

Однако в самой Англии после заключения Мюнхенского соглашения пацифизм утратил популярность. Из-за своей неподготовленности к войне англичанам пришлось проглотить мюнхенский сговор, но на поверку пилюля оказалась слишком горькой, а сделка - слишком позорной. Британская общественность хотела во что бы то ни стало застраховать себя впредь от подобных унижений, В январе 1939 года я выступал с лекциями в ряде городов Великобритании. Я убедился, что английская общественность настроена гораздо прогрессивнее, чем правительство. Правительство колебалось, не отваживаясь ввести воинскую повинность, - народ настоятельно требовал этого. Повсюду представители разных слоев общества повторяли одно и то же:

- Нельзя допустить, чтобы это чудовище подчинило себе Европу; нам нужны сильная армия и мощная авиация.

По возвращении в Париж я опубликовал статью, где писал, что в марте в Великобритании будет введена воинская повинность. Большинство моих французских друзей сказали мне на это, что я сошел с ума, что англичане никогда не введут воинскую повинность, поскольку она противоречит их традициям. Тем не менее в марте 1939 года воинская повинность была введена.

Вступление немецких войск в Прагу оказалось для Невилла Чемберлена и других пацифистов тяжелым ударом. Британский премьер - министр был искренне и глубоко возмущен. Несмотря ни на что, он продолжал верить, что Гитлер никогда не посмеет аннексировать не принадлежащие Германии территории. Теперь он убедился в обратном и стал (хотя об этом мало кто знает) одним из самых непримиримых врагов Гитлера в Англии. Именно во власти душившего его гнева и возмущения он вопреки всем ожиданиям обещал Польше поддержку и помощь. В ту пору я находился в Соединенных Штатах. Я сразу подумал: «Значит, война». Ибо не могло быть никаких сомнений ни в том, что Германия будет продолжать свою захватническую политику и нападет на Польшу, ни в том, что Англия поступит так, как поступала испокон веков, то есть останется верной заключенному по всей форме договору.

Внезапное возвращение к политике европейского сотрудничества не могло не привести Англию к сближению с Францией. В июне 1939 года общество «Франция - Великобритания» устроило в Париже торжественный прием, на котором присутствовали британский военный министр Хор - Белиша, французский министр иностранных дел Жорж Бонне и генерал Гамелен. Хор - Белиша заявил, что в случае, если начнется война, британские части поступят в распоряжение французского главнокомандующего и что он гордится правом называть генерала Гамелена «наш генерал Гамелен». Слова эти, которые Гамелен выслушал с непроницаемым лицом, были встречены долгими аплодисментами. После приема мы вместе с Хор - Белиша отправились на бал в польское посольство; британский министр хотел подчеркнуть своим появлением крепость уз, связующих Великобританию с Польшей.

Праздник этот оставил в моей душе трагические воспоминания. Была прекрасная летняя ночь. В саду особняка де Саган, где размещалось польское посольство, серебрились в лунном свете белые мраморные сфинксы; оркестр играл вальсы Шопена, бенгальские огни рассыпались в небе сверкающим фейерверком. На траве красавицы в кринолинах (в том числе прелестные дочери немецкого посла) танцевали с польскими и французскими офицерами. Все мы понимали, что война не за горами, что первой жертвой ее станет Польша и что этот бал напоминает тот, который дал Веллингтон в Брюсселе накануне Ватерлоо. Светские люди с привычной небрежностью пили шампанское и перебрасывались ничего не значащими фразами. Кто - то говорил о круизе на «Пасте - ре», кто - то мечтал вслух о путешествии в Южную Америку.

Через несколько дней, 14 июля, Хор - Белиша вместе с Уинстоном Черчиллем присутствовал на параде по случаю национального праздника Франции. То был последний счастливый день в жизни Парижа. Никогда еще французская армия не казалась такой блистательной. По площади проходили войска, составлявшие славу нашей армии: мотопехотные части, зуавы, морская пехота, Иностранный легион, гарнизон «линии Мажино». Уинстон Черчилль сиял. «Да благословит Бог французскую армию!» - повторял он. Мы еще не понимали в ту пору, что отвага солдат и офицеров, их военная подготовка и даже традиции лучших полков бессильны против новейшей военной техники. Колонны танков успокоили и воодушевили толпы народа, собравшиеся на Елисейских полях, но парижане не знали, что у немцев гораздо больше танков, чем у нас, а броня этих танков так крепка, что наши пушки не могут ее пробить.

В полдень Хор - Белиша вместе со своим адъютантом заехал ко мне в Нейи. Он рассказал о трудностях, с которыми сталкивается, пытаясь модернизировать британскую армию.

- Воинская повинность - это прекрасно, но на сегодняшний день она существует скорее на словах, чем на деле... Я не могу призвать в армию всех мужчин призывного возраста, потому что у меня не хватит ни обмундирования, ни офицеров.

- А те, кто участвовал в прошлой войне? - спросил я.

- Они не знакомы с новым оружием.

- А если война начнется завтра, сколько дивизий вы сможете предоставить в наше распоряжение?

- Сразу?.. Не больше шести.

Эта цифра привела меня в ужас. Я испугался еще сильнее, когда немного погодя узнал, что наш генштаб просит у Англии на все время войны на Европейском континенте всего тридцать две дивизии. Я вспомнил, что в 1918 году на нашей стороне выступало до восьмидесяти пяти британских дивизий, кроме того, нашими союзниками в то время были американцы, русские, итальянцы, японцы и, несмотря на все это, мы выиграли войну с огромным трудом. Тут было отчего встревожиться.

Сходного мнения придерживался тогдашний министр иностранных дел Жорж Бонне. Я слышал от него такой рассказ:

- За несколько дней до начала войны, в конце августа 1939 года, я вызвал к себе в кабинет двух военачальников, ответственных за состояние нашей армии и авиации. Я сказал, что дело идет к войне и что, если Польша не согласится на уступки, война эта начнется в самое ближайшее время. Тем не менее, добавил я, если вы, командующие нашей армией и военно-воздушным флотом, заверите меня, что у нас нет никакой надежды на победу, то я потребую, чтобы поляки отдали немцам Данциг и «польский коридор»... Конечно, хорошего в этом мало. Скажут, что я предал Польшу, так же как раньше предал Чехословакию... Но я готов на все, лишь бы не допустить разгрома моей родной страны, тем более что за ним неизбежно последует разгром Польши... Главное, не думайте, что я строю какие-нибудь иллюзии относительно намерений Германии. Германия уже целых семь лет готовится к войне и, если ей не удастся добиться европейского владычества простыми угрозами, рано или поздно развяжет ее... Но нам выгодно отсрочить этот момент и выиграть время, необходимое для перевооружения нашей армии, - полгода, год... Поэтому я обращаюсь к вам как к стратегам и спрашиваю: «Назрела ли необходимость требовать от Польши уступок?..» Оба ответили, что с военной точки зрения нет ни малейшего смысла тянуть время, поскольку германская армия сумеет использовать отсрочку не хуже, чем мы... Что я мог сделать в таких условиях?

Тем не менее Бонне предпринял последнюю попытку. 31 августа в 13 часов Франсуа - Понсе, в ту пору французский посол в Риме, сообщил ему по телефону, что граф Чиано предлагает созвать конференцию для решения польского вопроса и прочих спорных проблем. Жорж Бонне не сомневался в искренности намерений графа Чиано. Италия не была готова к войне; по договору с Германией она могла не начинать военных действий еще три года; итальянская общественность выступала за мир; ходили слухи, что последняя встреча графа Чиано с Риббентропом прошла довольно напряженно. Конференция дала бы Италии возможность мирным путем удовлетворить большую часть своих требований. Казалось бы, в данном случае ее интересы совпадали с интересами Франции и Англии. Бонне решил сделать все возможное для созыва конференции. Он пришел к Даладье, ввел его в курс дела и сказал:

- Сегодня в шесть вечера состоится заседание совета министров; я выступлю за то, чтобы принять предложение итальянцев. Прошу вас поддержать меня... Этим мы поставим Германию перед свершившимся фактом.

Даладье обещал свою помощь. Однако Бонне слишком хорошо знал характер премьер - министра - человека честного и горячо любящего родину, но легко меняющего свои убеждения, непостоянного, безвольного и идущего на поводу у первого встречного. Всю вторую половину дня Бонне не находил себе места, и недаром: на заседании совета министров Даладье не только не поддержал его, но, наоборот, выступил против созыва конференции. Предложение итальянцев не было отвергнуто окончательно, но совет решил подождать до окончания переговоров между Польшей и Германией. Официальное коммюнике, обнародованное в девять вечера, ограничилось указанием на то, что «совет министров единодушно высказался за неукоснительное исполнение Францией своего долга». А 1 сентября на рассвете немецкие войска вступили в Польшу.

На следующий день в 14 часов 15 минут в кабинете министра иностранных дел на Кэ д'Орсе раздался телефонный звонок. Бонне снял трубку и с изумлением услышал: «Говорит граф Чиано. У меня в кабинете находятся сейчас г-н Франсуа - Пенсе и сэр Перси Лоррен... Я полагаю, что еще не поздно вернуться к идее конференции...»

Жорж Бонне пообещал графу Чиано до полудня следующего дня не предъявлять Германии ультиматум.

Затем произошел любопытный эпизод, суть которого, как мне кажется, по сей день до конца не ясна. Известно, что французское правительство выполнило обещание, данное Жоржем Бонне графу Чиано, и предъявило Германии ультиматум лишь 3 сентября в полдень, а война была объявлена в тот же день в пять часов вечера. Англия же объявила Германии войну в одиннадцать утра. Вот как объяснил мне этот странный ход событий Жорж Бонне.

В 1939 году английская общественность была настроена совсем не так, как во времена Мюнхенского соглашения, и не желала идти ни на какие уступки. Во время парламентских каникул депутаты встретились со своими избирателями и были поражены необычайной решимостью всего народа. Англичане были убеждены, что война неизбежна, и считали, что чем скорее она начнется, тем лучше. Находясь под сильным впечатлением увиденного и услышанного в своих округах, депутаты не могли допустить, чтобы Чемберлен проявил такую же мягкотелость, как прошлым летом. В результате 3 сентября в девять часов утра лорд Галифакс позвонил Жоржу Бонне и сказал:

- Мне известны причины, по которым вы не можете предъявить ультиматум раньше полудня, но мы не давали графу Чиано подобных обещаний и считаем своим долгом предъявить ультиматум немедленно... Палата общин соберется сегодня в полдень, и, если премьер - министр до этого времени не выполнит своих обязательств по отношению к Польше, ему несдобровать.

Вот почему две союзнические державы объявили Германии войну с интервалом в шесть часов.

Так 3 сентября 1939 года началась война, к которой Германия готовилась уже давно, а Англия и Франция не готовились вовсе, причем Германия с поразительной ловкостью вынудила эти державы первыми объявить ей войну. Сегодня можно утверждать, что в этой войне Франция была обречена на поражение с самого первого дня. Она была обречена на поражение, потому что у нее было мало самолетов, мало танков, мало зенитных и противотанковых орудий и мало военных заводов. Она была обречена на поражение, потому что союзники ее располагали крошечной армией и не могли быстро мобилизовать свои огромные резервы оружия и живой силы.

В беседе со мной, о которой я упоминал в начале этой главы, Уинстон Черчилль привел одно образное сравнение, которое надолго запало мне в душу. Когда я спросил его, почему после нападения итальянцев на Абиссинию Англия так и не применила к Италии ни экономических, ни финансовых санкций, он ответил мне вопросом на вопрос:

- Вы когда-нибудь наблюдали за поведением омаров?

Я ответил, что мое внимание привлекали, как правило, иные проблемы.

- В таком случае при первой же возможности понаблюдайте за этими ракообразными... - сказал он. - Это крайне поучительно... В определенные периоды своей жизни - периоды линьки - омары утрачивают защитный панцирь. Тогда даже самые отважные из них прячутся в расселину скалы и там терпеливо ждут, пока у них вырастет новый панцирь... Как только новая броня затвердевает, они покидают свое убежище и вновь превращаются в бойцов, хозяев подводных глубин... По вине неосмотрительных и трусливых министров Англия лишилась панциря; нам надо подождать, пока у нас вырастет новая броня.

К сожалению, обстоятельства заставили Францию и Англию раньше времени покинуть свои убежища и вступить в бой с опаснейшим из противников без защитного панциря.

2. Почему мы так плохо использовали первые восемь месяцев войны?

В начале октября 1939 года, через некоторое время после прибытия во Францию первых английских подразделений, я получил от Военного совета британской армии письмо с приглашением занять должность French Official Eye – Witness (французский официальный наблюдатель – пер.) при генштабе этой армии. В мои обязанности входило следить за ходом военных действий и обеспечивать контакт между британскими войсками и французским населением, используя при этом все возможные средства, как то: статьи, лекции, выступления по радио.

В 1914 - 1918 годах я служил офицером связи при британской армии и сохранил самые лучшие воспоминания о своих английских и шотландских однополчанах; я описал их в своей первой книге; естественно, меня тронуло это теплое и доброжелательное письмо. Будучи офицером запаса французской армии, я передал его своему командованию и сразу же получил приказ дать согласие. И вот в военной форме с погонами лейтенанта (это звание я получил еще в 1918 году) я отправился в Аррас и явился к главнокомандующему лорду Торту.

Штаб - квартира генерала Горта располагалась в замке Абарк неподалеку от Арраса. Меня приняли его адъютанты: блистательный шотландец из старинного рода Гордонов в клетчатой юбке и гольфах, вооруженный великолепным кинжалом с серебряной рукоятью, и обходительный лорд Мюнстер, побочный потомок Вильгельма IV Английского.

В небольшой приемной они угостили меня крепким коктейлем со странным вкусом под названием «Абаркский ужас», а потом сказали:

- Теперь пойдемте к шефу.

Более скромного кабинета, чем кабинет Горта, нельзя себе и представить. На приколотой кнопками к двери бумажке было кое - как нацарапано: «Office of the C. - in - C.» (кабинет главнокомандующего – пер.). Мебели в комнате не было вовсе. Письменным столом главнокомандующему служила доска, положенная на два некрашеных чурбака. Он добровольно отказался от удобств, считая, что командир должен жить в таких же условиях, как и его подчиненные. Лорд был человеком очень подвижным и большим любителем спорта. Во время войны единственным развлечением ему служила ходьба. На рассвете его можно было встретить на грязных аррасских дорогах: в красной с золотом фуражке, согнув руки в локтях, вытянув шею, он мчался вперед сквозь непогоду, а за ним едва поспевал взмыленный адъютант.

Гордон рассказал мне, как однажды шеф взял его с собой в Париж, где в отеле «Крийон» должно было состояться совещание с генералом Гамеленом. Гордон уже предвкушал приятный вечер. Но после ужина лорд Горт сказал ему: «А теперь пройдемся».

После чего генерал и его несчастный адъютант в быстром темпе, согнув руки в локтях и вытянув шею, устремились по улице Риволи и набережным, сделали три огромных круга вокруг Лувра и только после этого отправились спать.

Горт с самого начала поразил меня своей моложавостью, бодростью и подвижностью. Хор - Белиша недавно омолодил командный состав британской армии; на мой взгляд, это было мудрое решение. Мы быстро и легко нашли с Гортом общий язык. Вначале разговор зашел о планах Гитлера...

- Начнет ли он с нападения на Бельгию?..

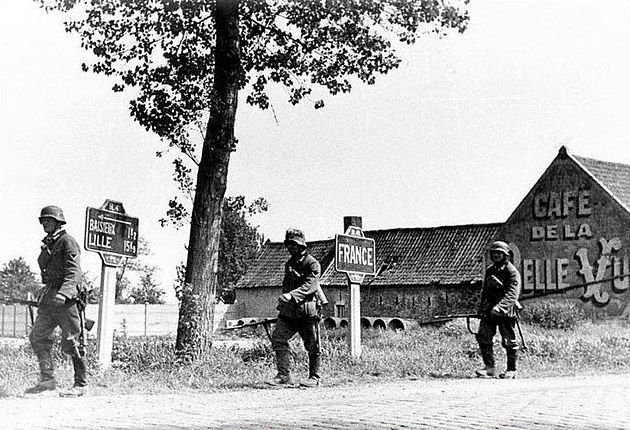

- Полагаю, да, - сказал Горт, - ничего другого ему не остается... Как сказал ваш маршал Фош: «На войне делаешь что можешь, исходя из того, что у тебя есть...» Хотя мне не совсем понятно, как Гитлер собирается наступать зимой, по этой фландрской грязи... А если еще несколько месяцев не будет боев, наши солдаты, боюсь, начнут киснуть... Когда темнеет в четыре часа, мало радости сидеть при свечке в сыром сарае...

- Но ведь мы же сидели в блиндажах и окопах в 1914 году...

- Тогда все было по - другому: перед нами был враг, грозивший нам оккупацией... А сейчас наши части стоят перед Лиллем и Дуэ (Он резко поднялся, чтобы показать мне на карте линию укреплений.) Впереди только Бельгия, нейтральная страна... В таких условиях нелегко поддерживать боевой дух армии... Нет, если нам еще долго придется сидеть сложа руки, необходимо чем - то занять людей... Лорд Нуффилд предлагает радио, но это очень сложно... Приемники, которые включаются в сеть, не подходят, потому что в расположении частей нет электричества... Значит, нужны приемники, работающие на батарейках... Но батарейки быстро садятся... Я уже приказал снарядить несколько машин, которые будут объезжать подразделения и производить замену батареек.

Затем он описал мне линии укреплений, которые немцы, по сведениям Интеллидженс сервис, строят в Польше, готовясь к войне с русскими. В ту пору многие еще всерьез - и, как оказалось, совершенно напрасно - надеялись, что эти два народа недолго проживут в мире. Потом речь зашла о моих будущих обязанностях.

- Я хотел бы, - сказал он, - чтобы вы как можно больше рассказывали французским солдатам о наших солдатах, а нашим - о французских... Кроме того, хорошо бы устраивать встречи... Вчера мои уланы обедали у ваших кирасиров... Это замечательно... Я сам часто бываю у генерала Жиро, командующего вашей седьмой армией, - она стоит слева от меня. Жиро - настоящий солдат.

Поскольку я уже докурил сигарету, которой он меня угостил, и она жгла мне пальцы, я поискал глазами пепельницу.

- Бросайте прямо на пол, - сказал мне генерал.

Из принципиальных соображений он не терпел в походной обстановке лишних предметов и обходился без пепельницы.

На следующий день я отправился на передний край. Как и говорил Горт, впереди были только пограничные заставы да бельгийские жандармы, но в случае немецкого вторжения в Бельгию здесь со дня на день могли завязаться ожесточенные бои. Незащищенность наших передовых позиций ужаснула меня.

Я часто слышал о том, что «линия Мажино» кончается в районе Монмеди, однако я наивно полагал, что вдоль бельгийской границы ее продолжает цепь пусть менее совершенных, но все-таки вполне надежных укреплений. При виде того жалкого кордона, что должен был защитить нас от противника на этом участке фронта, я испытал одно из самых сильных и тяжелых потрясений в моей жизни.

Что предстало моим глазам в октябре 1939 года в районе Лилля? На расстоянии одного - двух километров друг от друга там и сям были разбросаны небольшие бетонные доты, окруженные колючей проволокой. В каждом из них размещалось по взводу британских солдат: пять - шесть человек с капралом или сержантом во главе. У каждого взвода был перископ для наблюдения за окрестностями, станковый пулемет и ручной пулемет Брена. Кроме того, на каждый взвод полагалось одно противотанковое орудие, но отведенные для них места пока пустовали. Сами орудия были, по - видимому, еще в пути.

Между укреплениями тянулся неглубокий и наполовину обвалившийся противотанковый ров. Позади него английские солдаты рыли траншеи и оборудовали опорные пункты. Но глинистая фландрская почва и непролазная осенняя грязь сводили на нет все их усилия. Стоило бедным солдатам вырыть яму глубиною в несколько футов, как она тут же наполнялась водой. Люди проявляли чудеса изобретательности, чтобы осушить это бесконечное болото: они сооружали по краям рвов насыпи, укрепляли их дерном и досками. Все было напрасно. Английские военные корреспонденты, в большинстве своем прошедшие, как и я, войну 1914 года, относились к этим укреплениям весьма скептически.

- Если это и есть наши оборонительные рубежи, то да спасет нас Господь! Оружие противника сейчас в десять раз мощнее, чем в четырнадцатом году, а наша оборона - в десять раз слабее!

Беднягам журналистам, привыкшим честно высказывать свое мнение, приходилось нелегко: безжалостная цензура принуждала их не только молчать о своих тревогах, но и вселять в читателей надежду.

Офицеры старались смотреть на вещи не так мрачно и не давать воли своему пессимизму. Один из них, показав мне на жалкую канаву, которую с трудом рыли его солдаты, сказал извиняющимся тоном:

- Конечно, танк этим не остановишь... Но перед нами густой лес, и надо надеяться, что на нашем участке танки не появятся...

Тем не менее следует признать, что за последующие несколько недель британские и французские инженерные войска проделали большую работу. Позади первой линии блокгаузов их отряды усердно принялись возводить другие бетонные укрепления. Почти повсюду в полях высились остовы будущих дотов, а опытные каменщики, прибывшие из Англии, месили раствор. Все эти укрепления, особенно на французском участке фронта близ Мобежа, были великолепно замаскированы. Многие из них казались на первый взгляд безобидными домами или сараями. Командование возлагало на них большие надежды.

Во французской армии в ту пору пользовалась огромной популярностью книга генерала Шовино «Возможно ли в наши дни вторжение?». Этот генерал, профессор Военной школы, утверждал, что бетонные доты делают оккупацию практически невозможной. «Подобные сооружения, - писал он, - могут быть построены в такой короткий срок, что, пока противник занимает один оборонительный рубеж, обороняющаяся сторона успевает построить другой...» Автор книги забыл о двух вещах: во - первых, о возможности существования новых средств нападения, а во - вторых, о том, что противник может прорвать оборону и подойти к бетонированным укреплениям с тыла. Именно так и случилось: немцы и не думали атаковать эту линию, которую в течение всей холодной и дождливой зимы мужественно возводили французские и английские солдаты, с фронта.

Впрочем, большинство военных специалистов в отличие от генерала Горта вообще не считали возможным нападение немцев на Бельгию. «Зачем Германии наживать себе лишнего врага в лице многочисленной и прекрасно вооруженной бельгийской армии?» - писали они. А так как, по их словам, прорвать «линию Мажино» было практически невозможно, «у Гитлера, - утверждали они, - остаются лишь два плацдарма для нападения на нас - Голландия и Румыния, однако оба варианта маловероятны, поскольку Роттердам - это последнее легкое Германии, а Румыния и так отдает рейху всю свою нефть...». Отсюда делался вывод, что летом 1940 года Германия не предпримет никаких наступательных действий, а между тем время будет «работать на нас» и еще через год «превосходство в воздухе окажется на нашей стороне», а в 1942 году мы произведем столько пушек и танков, что сможем сами перейти в наступление и атаковать «линию Зигфрида». Сознаюсь, я и сам не раз грешил подобными рассуждениями, которые в ту пору можно было услышать в любой офицерской столовой.

Гитлер сказал о нас: «Я сгною их армию», и долгое зимнее бездействие помогло ему добиться своей цели. Люди устали, им надоело копаться в грязи и рыть под дождем окопы, меж тем как о противнике нет ни слуху ни духу. Командование могло, более того, было обязано по очереди отзывать дивизии с переднего края для тщательной подготовки к войне совершенно нового типа, войне страшной. Необходимо было учесть опыт польской кампании. Но боевой дух настолько упал, что генералы проявляли щепетильность, уместную только в мирное время. Помню, я спросил одного из них, почему он не учит пехотинцев отражать атаки немецких танков с огнеметами и пикирующих бомбардировщиков.

- Если они впервые столкнутся с этими средствами нападения на поле боя, они перепугаются до смерти... - сказал я. - Напротив, привыкнув к подобным зрелищам, они будут чувствовать себя увереннее.

- Вы правы, - ответил он, - я и сам не раз докладывал об этом командованию... Но мне ответили, что гражданские власти против учений, поскольку танковые маневры могут попортить посевы...

Похоже, что в тылу все и думать забыли об угрозе нападения противника - там всех беспокоила лишь угроза скуки. В начале войны солдатам не хватало одеял, теплой одежды, обуви, и в стране были созданы благотворительные организации: «Посылки для фронта», «Сигареты для фронта». Очень скоро солдат забросали посылками и подарками.

- При всем моем желании, - степенно объяснял мне один английский солдат, - я не могу выкурить в день двести Сигарет!

Тогда цвет парижского и лондонского общества основал новые организации: «Книги для фронта», «Радио для фронта», «Досуг для фронта», «Мюзик-холл для фронта», «Спорт для фронта», «Искусство для фронта», «Театр для фронта». Одна остроумная женщина, встревоженная столь легкомысленным отношением к серьезным вещам, говорила, что ей хочется организовать общество «Война для фронта». Она была права, но подобные речи не встречали поддержки.

По британскому участку фронта в сопровождении офицеров торжественно разъезжали в военных машинах «концертные бригады», состоявшие из знаменитых актеров и очаровательных герлз. Морис Шевалье пел свои прелестные песенки перед солдатами и офицерами обеих армий. Его появление в Аррасе наделало гораздо больше шума, чем приезд президента Лебрена. Ему устроили овацию. «Морис, «Валентину»!» - кричали французы; «Морис, «The Rain Drop!», - орали англичане. За кулисами певца осаждали любители автографов: «Maurice; it's for my kids... I'm a papa, you know...» («Морис, это для моих детей... Знаете, я ведь отец...» – пер.). На прощание Шевалье говорил солдатам: «God bless you, boys...»( «Благослови вас Господь, ребята...» - пер.).

Все это было очень мило и вполне безобидно, но никак нельзя было назвать это действенной подготовкой к войне. В ту пору, когда страна, стоя на пороге одной из самых трагических эпох своего существования, получила несколько недель отсрочки и возможность хоть отчасти исправить прежние ошибки, укрепить оборонительные рубежи, обучить солдат, французы и англичане за редким исключением продолжали вести на фронте жизнь тыловых чиновников, подчиняющихся различным бюрократическим формальностям.

В том самом Аррасе, где служил я, были расквартированы несколько тысяч французских ополченцев, старых солдат, неизвестно для чего мобилизованных и никому не нужных. Офицеры за неимением лучшего приказывали им разбивать огороды, разводить домашнюю птицу, свиней и кроликов. Слов нет, занятия вполне достойные - однако гораздо полезнее было бы, пожалуй, укреплять Аррас и возводить оборонительные рубежи вдоль Скарпы. Один мой приятель майор попытался заговорить об этом с генералом, но получил от ворот поворот.

- Оборонительные рубежи вдоль Скарпы! Да противник ни в коем случае не продвинется так глубоко. Вы пораженец! Делайте, что вам приказано.

После пары попыток такого рода даже самые ревностные командиры предпочитали помалкивать. Солдаты бездельничали, ели до отвала и жирели. С наступлением вечера «томми» садились писать женам и sweethearts (возлюбленные – пер.) длиннейшие письма. Офицеры едва справлялись с чудовищным потоком посланий: не успевал бедняга капитан одолеть одну груду конвертов, как перед ним вырастала другая. Словно забыв о том, что от их умения и мужества зависит, быть или не быть миру свободным, солдаты до бесконечности пережевывали в письмах мелкие семейные ссоры. Гитлер исполнил свое обещание: он сгноил нашу армию.

И все же ему не удалось сгноить ее полностью. Кое-где над морем пошлости возвышались, не давая мелочам обыденщины поглотить себя, островки героизма. В конце декабря я провел несколько дней на «линии Мажино». Вернулся я в большом воодушевлении. Эта сотворенная руками человека горная цепь, ощетинившаяся пушками и непроницаемая для газов, оставила в моей душе удивительное, хотя, быть может, необоснованное, ощущение надежности: я любовался защитниками этой крепости.

Почти все они были местные, родом из Лотарингии, и еще в мирное время каждое воскресенье бывали на оборонительных рубежах. Я видел там молоденьких лейтенантов, адвокатов и инженеров из Меца, которые вот уже лет восемь проводили все свои уик - энды на «линии Мажино», составляя таблицы стрельбы. Благодаря их неутомимому труду батареи получили возможность стрелять с поразительной точностью. У наблюдателей, находящихся в укрытиях перед дотами, имелись карты местности, разделенные на нумерованные сектора. Предположим, они замечали противника в квадрате 248 - В - им достаточно было сообщить номер сектора по телефону, чтобы десять секунд спустя на этот сектор обрушился шквал пуль и снарядов.

Я подумал, что всей нашей армии стоило бы взять пример с этих юношей, верящих в свое оружие, преданных своему экипажу (каждый гарнизон считал себя экипажем корабля). Я не раскаиваюсь ни в своем тогдашнем воодушевлении, ни в своих похвалах этим молодым людям. Я и сейчас продолжаю считать, что их самоотверженность и патриотизм достойны восхищения. Не их вина, что впоследствии немцы так быстро прорвали нашу оборону. Ведь они подошли к «линии Мажино» с тыла. Эта катастрофа ставит под сомнение мудрость государственных деятелей, израсходовавших на постройку такой несовершенной и недостаточно протяженной линии укреплений суммы, достаточные для содержания громадной действующей армии; однако она никоим образом не ставит под сомнение рвение и честь солдат и офицеров.

Немало замечательных бойцов встречал я по всей линии, особенно в моторизованных дивизиях Кавалерийского корпуса. Помню, например, смотр драгунского полка. Ах, что там были за красавцы! Они шли, чеканя шаг, дружно поворачивая голову влево, в сторону генерала, пожирая его юными горящими глазами, и отдавали честь, резко прищелкнув каблуками... Право, такой выправки не было даже у гренадеров Старой гвардии.

И все же умудренных опытом генералов не покидали мрачные предчувствия. Командующий одной североафриканской дивизией признался мне, что, будь его воля, он пошел бы на уступки ради заключения мира.

- Немецкая армия во много раз превосходит нашу численностью, а о боевой технике и говорить нечего. Битва будет слишком неравной. Мои солдаты не уступают противнику в мужестве, но без противотанковых орудий им не отразить удары бронетанковых дивизий; они грудью встанут на защиту Франции, но что толку в этом самопожертвовании?..

Даже генерал Жиро, известный своей отвагой и не боящийся риска, полагал, что мы не сможем перейти в наступление раньше 1941 года.

- Это досадно, но ведь мы нищие... Особенно нам недостает авиации! Знаете, сколько у меня, командующего армией, самолетов? Восемь!.. Всего-навсего восемь... Есть еще, конечно, Британский воздушный флот - у них отличные машины, но, чтобы послать английский самолет в разведку, я должен попросить об этом генерала Жоржа, который, в свою очередь, попросит об этом генерала Гамелена, тот - маршала Баррата, а маршал Баррат - вице - маршала Блаунта, который наконец пошлет самолет в разведку, хотя в этом скорее всего уже не будет нужды...

- А если немцы первыми начнут наступление, генерал?.. Если они войдут в Бельгию?

- Тогда мы будем сражаться в этом году, но нам придется туго.

Почему наши заводы так плохо использовали восьмимесячную отсрочку, которую дали нам немцы? Тому было несколько причин.

Во-первых, перевод заводов на выпуск военной продукции совершался крайне неумело. Высококвалифицированные рабочие были мобилизованы и вместо того, чтобы собирать самолеты и лить пушки, мели дворы да чистили картошку в захолустных казармах. Потребовались недели, месяцы, чтобы разыскать их и вернуть на свое место. В результате персонал заводов Рено, где в мирное время трудилось более тридцати тысяч человек, с началом войны сократился до шести - восьми - тысяч, А ведь на эти заводы была возложена огромная задача по выпуску танков и грузовиков. Ну не абсурд ли это?

Во-вторых, инженеры и финансисты планировали экономику страны исходя из того, что новая война будет вестись теми же средствами, что и предыдущая, и продлится четыре - пять лет. В результате во Франции возводились корпуса заводов, которые должны были вступить в строй в 1941, а то и в 1942 году. Имеющаяся на заводах техника оставляла желать лучшего, но зато была под рукой, предприниматели же выписывали станки более совершенной конструкции из Соединенных Штатов, хотя гораздо уместнее было бы покупать у этой страны танки и моторы для самолетов. По той же причине английские и французские финансисты, планируя военный бюджет, старались экономить доллары и золото, чтобы их хватило на четыре - пять лет. Крупные американские заводы, которые вовремя могли бы предоставить нашим армиям необходимое вооружение, не получали от нас заказов. «Орудия, изготовленные во Франции, обойдутся дешевле», - думали у нас. Экономия обошлась нам дорого - из-за нее мы проиграли войну.

В-третьих, военные планы также были рассчитаны не на ту войну, которая имела место в действительности. Генштаб намеревался долго и тщательно готовить наступление на «линию Зигфрида». Штабисты с изумительной точностью подсчитали, сколько понадобится для этой операции орудий тяжелой артиллерии, и заказали эти орудия, меж тем как позаботиться нужно было о том, в чем наши войска на самом деле нуждались в первую очередь, - о противотанковых и зенитных орудиях, о личном оружии - винтовках и автоматах. Все немецкие патрули были вооружены автоматами, и наши патрульные с Саара умоляли командование выдать им такие же. Но автоматов у командования не было. Когда немцы начали сбрасывать на нашу территорию парашютистов, все офицеры получили приказ иметь при себе револьверы. Но револьверов во Франции не было и в помине. Я сам обошел немало оружейных лавок во многих городах, включая Париж, и все без толку. В конце концов в начале июня их пришлось заказать в Италии. Не поздновато ли?

Наконец, в-четвертых, работу промышленных предприятий тормозили трудности морального и политического порядка. С тех пор как Россия заключила с Германией пакт о ненападении, рабочие - коммунисты - а их было немало, - не выказывая открытого неповиновения, работали вяло, вполсилы. Мелкие предприниматели со своей стороны растерялись от почти полной утраты прибылей. Безвозвратно прошли те времена, когда, как в 1914 году, во всякой мастерской, всяком гараже отливали снаряды. Несколько месяцев жизнь во Франции текла так, словно война и не была объявлена.

В октябре 1939 года Поль Рейно, в ту пору занимавший пост министра финансов, решил однажды вечером после ужина посетить несколько военных заводов в окрестностях Парижа. Он с изумлением обнаружил, что на ночь они закрываются. На следующее утро он отправился к Даладье.

- Понимаете ли вы, - сказал он, - что, если так пойдет дальше, мы проиграем войну?

В ту пору эта мысль казалась ему, да и всем нам совершенно неправдоподобной. Увы, она была более чем справедлива.

* * *

* * *

В январе я был послан в Англию, чтобы на месте оценить военный потенциал страны. Я побывал на побережье Северного моря, видел английский флот; я посетил летные школы, учебные лагеря, военные заводы. Флот был достоин самых высоких похвал. Военно-воздушные силы тоже были превосходны, хотя и малочисленны. Что до армии, то даже французская военная миссия не могла добиться никаких сведений о числе солдат, проходящих военную подготовку. Я спросил у генерала, принявшего меня в военном министерстве:

- Вы уверяете меня, сэр, что в действующей армии, ее резерве и территориальных войсках служит в настоящее время 750000 человек и что уже призваны 600000 новобранцев... Неплохо... Но в таком случае вы должны были бы уже сформировать дивизий тридцать - сорок?

- Я не в курсе дела, - ответил он, - а полковника, который занимается вопросами личного состава, сейчас нет на месте.

Вечером я встретился на заседании парламента с Хор - Белиша.

- Как вам понравились наши новобранцы? - спросил он меня.

- По - моему, они замечательны. Но я вроде Оливера Твиста: «I ask for more...» (Хочу добавки... – пер.).

В самом деле, за исключением канадской дивизии, мне ни разу не удалось увидеть на учениях подразделение крупнее батальона. Пехотинцев обучали старые сержанты, показывавшие, как колоть противника штыком. Эти познания вряд ли могли пригодиться солдатам на поле боя. В танковых училищах преподавание было поставлено хорошо, но сами танки были устаревшей конструкции, да и тех не хватало. Впрочем, люди повсюду были старательны, жизнерадостны, терпеливы и твердо верили в победу.

Когда в феврале 1940 года я вернулся в Аррас, начальник штаба генерала Горта произнес перед нами блестящую речь.

- Я полагаю, - сказал он, - что за эти зимние месяцы мы одержали большую победу. В самом деле, сравните международную обстановку в конце августа 1939 года с нынешней. Тогда мы были уверены, что нам придется сражаться не только с Германией, но и с Италией, Испанией, Японией; мы не знали, снимет ли Америка эмбарго на вывоз оружия, поддержат ли нас доминионы, не восстанут ли против нас арабы... А что мы видим сегодня? Италия, Испания, Япония сохраняют нейтралитет, Америка сняла эмбарго на вывоз оружия, доминионы на нашей стороне, даже арабы поддерживают нас. Прибавьте к этому, что мобилизация во Франции идет полным ходом, так что немцам скорее всего не удастся применить на Западном фронте тактику «блицкрига», - разве все это не дает нам права считать, что мы одержали большую победу?..

В тот момент доводы эти казались мне неопровержимыми. Но люди, имевшие возможность сравнить силы воюющих сторон, придерживались иного мнения. Страны, сохранявшие нейтралитет, утратили веру в нашу победу. Известно, например, что, хотя Муссолини явно симпатизировал Гитлеру, в начале войны Италия пыталась беспристрастно наблюдать за ходом событий, но начиная с февраля итальянские руководители пришли к выводу, что союзники не воспользовались как следует данной им отсрочкой и военное превосходство рейха не только не уменьшилось, но, напротив, возросло. В воркующем голосе дикторши итальянского радио, ведущей передачи для французов, стали проскальзывать насмешливые и даже враждебные нотки. Мои французские друзья, общавшиеся с итальянцами, делились со мной самыми мрачными предчувствиями.

- Я прощаюсь с вами навсегда, - сказал граф Вольпи Пьеру Лиоте. - Вы даже не представляете себе, какой шквал металла и огня обрушится на ваши головы... Вы обречены!

Италия сделала выбор и теперь только дожидалась подходящего момента, чтобы вступить в войну.

Что же произошло? Неужели восемь месяцев отсрочки так и пропали для нас впустую? Безоговорочно утверждать это было бы несправедливо по отношению к храбрецам с Саара, грудью вставшим на защиту родной страны, по отношению к французским и английским солдатам, перекопавшим столько земли и перемесившим столько бетона, по отношению к некоторым штабам, с такой тщательностью разрабатывавшим планы военных действий. Многие французы и англичане в эти восемь месяцев, с сентября по май, трудились на совесть, но большая часть их трудов пропала даром. Их руководители находились в плену трех ложных представлений:

а) что в 1939 году можно будет, как в 1914 - м, долгое время отбивать атаки противника на одном и том же оборонительном рубеже и, следовательно, нужно строить и укреплять этот рубеж;

б) что опыт Польши непригоден для Франции и что, следовательно, нам нет нужды перевооружать нашу армию и переучивать наших солдат, руководствуясь новыми принципами;

в) что война затянется надолго и, следовательно, нужно готовить промышленность и экономику страны к сражениям 1941 и 1942 годов.

Если прибавить к этим серьезным заблуждениям всеобщее равнодушие, объяснявшееся во Франции политическими разногласиями, а в Англии чрезмерным благодушием всего населения, становится вполне понятно, почему спустя восемь и даже десять месяцев после объявления войны Франция и Англия все еще не были готовы отразить нападение адской машины, которую Третий рейх методично и тщательно собирал целых семь лет.

___________

Андре Моруа

Письма незнакомке. [М., ООО "Издательство АСТ", 2004] Перевод В.А. Мильчиной

Комментарии

Получилось этакое лирическо-документальное дополнение. Машина, объезжающая части для замены батареек - как Вам! И смех и грех.

http://www.airforce.ru/history/france/index.htm

Примечательно, что здесь так же фигурирует термин "мюнхенский сговор". Это вольный перевод? Или на Западе тоже одобряли эту советскую терминологию применительно к данному соглашению?

Черчилль - мудрец. Одна только аллегория про омаров чего стоит! :))

Чемберлен, как выясняется, в определенный момент стал злейшим врагом Гитлера?

Наконец-то хоть кто-то пролил свет на то, почему ультиматумы от 3-оего сентября 1939 года разминулись по времени! Хоть какое-то разумное объяснение, хотя и нет тому никаких документальных доказательств.

ПС Завтра после работы - чуть поподробнее об отношениях Гитлера и Чемберлена.

Оценка Чемберлена, как злейшего врага Гитлера, - оставим на совести А.Моруа.

Термин "сговор" - на Западе, естественно, не употребляется.

Негативная оценка Мюнхена - традиция американской историографии. В Европе - не все так просто. Например, польская традиция - скорее симпатизирует Мюнхену.

1. Чемберлен считал не только Гитлера, но и всех нацистов - парвеню. И уж всяко неравными себе.

2. Чемберлен лично был крайне нечестен и практически никогда не сдерживал своих обещаний (за что вполне справедливо высмеивался, кстати, Сталиным и сов. пропагандой).

3. Чемберлен вполне явно хотел "поднадуть" Гитлера...

НО при этом (и поэтому) с кретинизмом согласен. С идеализмом же - нет. Убогость...

Убогим физически был Рузвельт. Убогим умственно - герой америки Паттон (1-я американская). Уьогими же нравственно, по-моему, были все они (кроме Черчилля и того же Рузвельта). А в континентальной Европе кого назвать? Короля Бельгийского, если только...

1. Неочевидно, если только Вам известны какие-то документальные свидетельства (смотрим текст выше).

2. Нечестность? Кретин - да, но нечестность? Сов.пропом высмеивались вообще все, в т.ч. невиновные и непричастные.

3. "Поднадуть" - не понимаю: обмануть? или имеется в виду баланс сил в Европе?

Леопольд 3-й: старался, так и не понял, к какому подклассу идиотов причислен Вами? Или вовсе не идиотов?

Прошу прощения за непонятливость.

По 1-му и 2-му ссылки обещаю (если не забуду). По третьему - имеется в виду баланс сил в Европе. Леопольд 3-й мною как раз не причислен к разряду "убогих". Его поведение в 1940- как раз и есть редкий образец "монархичности"

ПС. Насчет количества сбитых самолетов. Что-то многовато... Надо Падубицкого подождать))) Он в этом деле знаток, судя по всему.

Советско-германский фронт: 1941 г. (с 22 июня) - 4,6 тыс. 1942 г. - 6,6 тыс. 1943 г. - 7,1 тыс. 1944 г. - 7,4 тыс. Итого: 25,7 тыс.

Западные ТВД:1941 г. (с 22 июня) - 1,7 тыс. 1942 г. - 3,6 тыс. 1943 г. - 8,7 тыс. 1944 г. - 16,2 тыс. ИТОГО: 30,2 тыс.

Совокупные безвозвратные потери люфтваффе (включая транспортную авиацию) составили 1401 самолет всех типов, в том числе: 477 бомбардировщиков, 371 истребитель всех типов, 123 пикирующих «Ju-87», 211 разведчиков. Это — безвозвратные потери. Разнесём по бухгалтерским счетам:

Союзные истребители 684

Голландская ПВО и истребители 189

Английские истребители над Дюнкерком 132

Аварии и катастрофы 272

Прочие 124

Итого: 1401

Общие потери люфтваффе (сбитые+повреждённые) составили 2073 машины, в том числе 1402 ударных самолета:

— 691 бомбардировщик (40% от первоначальной численности);

— 376 одномоторных истребителей (31%);

— 171 двухмоторный истребитель «Me-110» (54%);

— 164 пикировщика «Ju-87» (46%).

Всё верно написано и может быть умещено в один неопровержимый диагноз: ХАЛАТНОСТЬ. Многие историки уже отметили, что оборонительная тактика, которой Франция начала придерживаться с самого начала, сыграла с этой прекрасной страной очень злую шутку. Даже без трезвых идей фон Манштейна, Францию смяли бы за три-четые месяца. Да, план наступления через Бельгию, несомненно, был гениален, но "линия Мажино" сама по себе не была столь уж неуязвимым укреплением, каким его представляли Гомелен и прочие недотепы. Это была война нового формата, куда более молниеностная и страшная, чем все предыдущие вместе взятые. Интенсивная недельная бомбардировка с воздуха, а так же массиоровнный артилерийский обстрел с крупных шкодовских гаубиц не оставила бы от этих укреплений даже камня на камне. Франция просто держалась бы чуть дольше, но фатальный конец был совершенно неизбежен, это понятно даже детям.

Доставило вот это: "...мне ответили, что гражданские власти против учений, поскольку танковые маневры могут попортить посевы..."

Ну не смех ли? Говорить о посевах, когда все элеваторы Франции вот-вот уже будут увешаны нацистскими "пауками"!