На мой взгляд, причин для сокрытия этого обмена было две. Первая — нежелание руководства обеих сторон в дни смертельной схватки их армий оповещать о нем свои народы, поскольку так или иначе это был вполне цивилизованный контакт со смертельным врагом. Вторая — явная уступка со стороны Германии, почему-то нарушившей общепринятую в таких случаях мировую практику обмена при начале войны с равным количеством дипломатов и граждан противоборствующих стран. Причина этой уступки неясна и сегодня.

Многие обстоятельства и детали этого важного события Великой Отечественной войны стали проясняться лишь после опубликования воспоминаний личного переводчика Сталина, Молотова и Деканозова В. Бережкова (он же 1-й секретарь советского посольства в Берлине В. Богданов), а также экономического советника посольства Германии в Москве (коммуниста и агента советской разведки) Герхарда Кегеля. Бережков в трех своих книгах почему-то не последовательно, а отдельными фрагментами описал тот период июня — июля 1941 года, когда штат советского посольства, а также советские представители и специалисты, находившиеся к началу войны в Германии, в странах — ее союзниках, а также в оккупированных ею странах, были задержаны немецкими спецслужбами, а затем провезены через всю Европу и обменены через Турцию на немецких дипломатов, работавших в СССР.

Г. Кегель не просто написал воспоминания о том, как вывозили из Москвы германское посольство, в составе которого находился и он, но еще и привел в них текст официального дневника посольства, который вели в течение месяца посол Шуленбург и советник посла Хильгер (иногда к этой работе подключался и военный атташе генерал-лейтенант Кёстринг). Но вот что интересно: по непонятной причине в своих книгах ни Бережков, ни Кегель упорно не называют главного — дату обмена посольств. Причем Бережков скрывает ее, разбрасывая события по разным главам своих книг. Кегель же с немецкой скрупулезностью постоянно указывает точные даты, однако неожиданно делает пропуск в описываемых событиях с 14 по 23 июля, причем обмен посольств произошел именно в этот период.

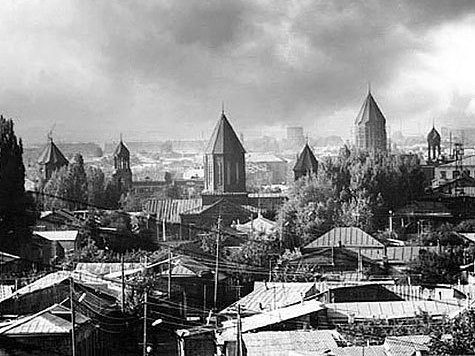

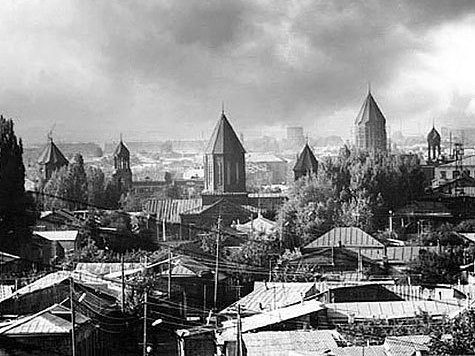

Есть еще один серьезный источник, позволяющий вычислить дату обмена, — воспоминания о вывозе посольства из Москвы Г. Хильгера — советника посла Германии графа Шуленбурга, где он пишет: “Поездка из Костромы до Ленинакана была куда менее утомительной, чем последующая стоянка у границы, где поезд в течение семи дней находился под палящим солнцем”. Правда, на соседней странице он почему-то говорит о “восьмидневной стоянке в Ленинакане”. Из этого следует, что обмен был произведен 20–21 июля (по сведениям немецкой стороны).

Из воспоминаний Бережкова и Кегеля становится более понятным, как был произведен этот обмен. Советская колония дипломатов, различных представителей и специалистов была привезена двумя железнодорожными составами в болгарский город Свиленград на болгаро-турецкую границу (на европейской территории Турции), а немецкое посольство привезено одним составом в город Ленинакан (ныне — Гюмри, Армения), находящейся в 10 км. от советско-турецкой границы. Обе группы должны были начать одновременный переход границы и оказаться на территории нейтральной Турции (первая — на ее европейской части, а вторая — на азиатской, расстояние между которыми около 2000 км). Где и как происходил обмен и передвижения советской и немецкой групп на территории Турции, не совсем понятно. Совершенно не ясна и дата пересечения границы Турции.

Дату прибытия в Свиленград первого железнодорожного состава, в котором ехали советские дипломаты — работники посольства, Бережков опять-таки прямо не указывает, но сообщает, что первый советский состав стоял в Свиленграде два дня, а второй прибыл туда через сутки после первого. Естественно, советская сторона не могла начать обмен раньше, чем прибыл второй состав. Значит, обмен состоялся 19–20 июля.

Фрагмент немецкой листовки о пленении Якова, старшего сына Сталина.

Из воспоминаний Бережкова также следует, что в день обмена доставленные первым эшелоном советские дипломаты и другие граждане пересекли границу и оказались в турецком городе Эдирне, где их разместили в железнодорожных вагонах, в которых они переночевали. На следующий день по железной дороге они доехали до Стамбула (250 км), там на советском теплоходе “Сванетия” получили советские паспорта и одежду; посол же Деканозов, по утверждению Бережкова, с небольшой группой дипломатов, в числе которых был и сам Бережков с женой, доехали до Стамбула на автомашинах, а вечером следующего дня, оформив в советском консульстве документы, переправились катером через Босфор и ночным поездом были доставлены в столицу Турции Анкару. Проведя там день, на следующее утро специальным самолетом они вылетели на родину и, сделав одну посадку в Ленинакане и вторую в Тбилиси (где и переночевали), возвратились в Москву. То есть с момента перехода болгаро-турецкой границы до возвращения Деканозова и его коллег в Москву прошло еще 6–7 дней. Конкретную дату обмена, то есть одновременного перехода на территорию Турции групп советских и немецких дипломатов и граждан, Бережков тоже не называет. Однако дал историкам наводку для установления даты обмена, сообщив, что ведущие работники советского посольства в Берлине (в том числе и он) прилетели в Москву в день, в конце которого немецкие самолеты начали сильную бомбежку столицы.

Кроме того, он сообщил, что на следующее же утро по прилете в Москву он был вызван на работу в НКИД, несмотря на то что это было воскресенье. В период 20–30 июля Москву бомбили по ночам 21, 22, 23, 25, 26 и 30 июля. Воскресенье же в эти дни июля было лишь одно — 27 июля, значит, по Бережкову, посол и замнаркома иностранных дел Деканозов, советник Cеменов, военный атташе Тупиков, атташе Коротких (он же заместитель резидента внешней разведки Коротков) и сам Бережков вернулись в Москву 26 июля. Получается, обмен был произведен 19 или 20 июля 1941 года.

Однако в газете “Правда” за 20 июля 1941 г. автору удалось обнаружить сообщение, состоящее лишь из одной строчки: “Бывший посол СССР в Германии Деканозов вернулся в Москву 19 июля 1941 года”. Кстати, этот день тоже был субботой, и тогда подтверждается половина воспоминания Бережкова о том, что его на следующий день после прилета в Москву, несмотря на то что это было воскресенье, вызвали на работу в НКИД. А сильная бомбежка после возвращения (только самая первая!) в этом случае тоже была, правда, через пару дней.

Возможно ли это? Вполне, если Деканозова довезли на автомашине до Стамбула, где на аэродроме его ждал советский самолет, на котором он летел из Стамбула в Москву, не пересекая Черное море, а облетая его над территорией Турции. Однако при этом получается, что и русские, и немцы, писавшие впоследствии об обмене посольств, или искажали, или скрывали его дату. Почему?

Когда Яков Джугашвили оказался в плену?

Возможно, дата возвращения Деканозова в Москву столь тщательно скрывалась из-за того, что 19 июля 1941 года кроме указанного обмена произошло еще одно важное событие: Яков Джугашвили — сын предсовнаркома и генерального секретаря ЦК ВКП (б) Сталина, находившийся в немецком плену, именно в этот день написал записку своему отцу: “19.7.41. Дорогой отец! Я в плену, здоров, скоро буду отправлен в один из офицерских лагерей в Германию. Обращение хорошее. Желаю здоровья. Привет всем. Яша”.

После перестройки в нескольких российских источниках была опубликована немецкая листовка, содержащая факсимильный текст этой записки с допечаткой, указывающей, что это “письмо” было доставлено Сталину “дипломатическим путем”, и сообщалось, что оно было опубликовано и в выпущенном немцами фальшивом номере газеты “Правда”, который сбрасывался ими с самолетов над советской территорией. В книгах и исторических исследованиях указывается, что первая из листовок с сообщением о пленении Якова Джугашвили была найдена в расположении советских войск возле г. Никополя 7 августа 1941 г. Однако в фондах РГАСПИ мне удалось обнаружить сообщение о том, что листовки разбрасывались и раньше, причем даже в Подмосковье. Так, жительница Бронниц домашняя хозяйка А. В. Шибанова ходила в лес 2 августа за грибами и нашла такую листовку.

Она утверждала в своем заявлении, которое она вместе с листовкой отвезла в Москву, что “по Бронницкому району нашли таких листовок полные пачки в полях, лесах, в колхозных деревнях”.

Однако там уже знали об этом, ведь 19 июля 1941 года (в день возвращения в Москву Деканозова) ответруководитель ТАСС Хавинсон направил секретарю ЦК Маленкову сообщение агентства Гавас-ОФИ о пленении сына Сталина.

Из этого следует, что первое документально зафиксированное сообщение ТАСС руководству страны о пленении Якова Джугашвили появилось в тот же самый день, когда он написал записку отцу, а Деканозов доставил ее в Москву.

Значит, не в августе, а в июле, именно в тот самый день, когда Яков написал записку отцу, французское агентство Гавас (находившееся на оккупированной немцами территории) впервые сообщило о его пленении. Весьма знаменательно, что почему-то первой это сделала не немецкая пресса. Из этого следует, что 19 июля 1941 года немцы развернули пропагандистскую кампанию по поводу пленения сына советского вождя, однако начали ее якобы с утечки информации об этом через Францию. Причиной этого вполне могло быть наличие в условиях обмена советской колонии в Германии на немецкие посольство и консульства в СССР пункта о непубликации факта попадания в плен сына Сталина. Серьезный намек на это дает и неправильно указанное в сообщении Гавас его воинское звание, а также род войск (хотя уже состоялся его допрос 18 июля, где он ответил на 150 вопросов, причем назвал все данные о своей службе в Красной Армии, которые потом стали советской и российской официальной версией), а также отсутствие имени и настоящей фамилии сына советского вождя. Если учесть приписку в немецких листовках, сообщающих о его пленении и о передаче письма Якова Джугашвили отцу “дипломатическим путем”, а также сообщение в “Правде” о прибытии Деканозова в Москву в тот же день, становится весьма вероятным, что именно с ним было передано это письмо. Значит, скорее всего, именно поэтому дата обмена и была засекречена, поскольку она, во-первых, подтверждает факт написания этого письма Яковом (ведь отдельные историки и исследователи до сего дня утверждают, что записка Якова отцу — фальшивка), а во-вторых, эта дата выявляет путь и время ее доставки адресату. Подлинность записки Якова Джугашвили подтверждает и то, что первое сообщение берлинского радио о пленении сына Сталина было передано в 12.30 по московскому времени 22 июля 1941 г., через два дня после получения Сталиным весточки от сына и через 7 часов по окончании первой бомбежки Москвы, которая велась всю ночь на 22 июля. Очевидно, что оба эти события могли произойти только после обмена — ведь сообщение о пленении Якова прерывало все варианты переговоров СССР и Германии даже через посредников, а бомбежки Москвы немцы могли начать лишь тогда, когда они не ставили под угрозу жизни сотрудников немецкого посольства.

Мне кажется, что причиной 7–8-дневной задержки обмена являлась необходимость решения до момента его осуществления вопроса о судьбе старшего сына Сталина — ведь, по моему предположению, Яков Джугашвили не сдался в плен и не был захвачен в бессознательном состоянии 16 июля, а был интернирован утром 22 июня 1941 г. в поезде, в котором пересек советско-германскую границу 20–21 июня, либо направляясь в служебную командировку, либо в составе советских войск, перебрасываемых, согласно договоренности Сталина и Гитлера, к Ла-Маншу. Не исключено, что он находился там под чужим именем, поэтому, разыскивая его, советская сторона потребовала при обмене дипломатов передачи ей всех советских граждан, командированных в Германию, и добилась этого. Однако не исключено, что именно эта настойчивость и насторожила немецкие спецслужбы, дав возможность опознать старшего сына советского вождя. По неизвестной причине на большинстве первых снимков Якова Джугашвили в плену он окружен офицерами и унтер-офицерами люфтваффе. А его первый допрос почему-то проводился 18 июля 1941 г. в штабе авиации 4-й армии, хотя в первом сообщении берлинского радио о его пленении сообщалось, что он был “солдатами захвачен в плен к востоку от Витебска…” Причиной этого, возможно, была необходимость срочной доставки Якова Джугашвили самолетом в день обмена в Свиленград для предъявления его Деканозову — бывшему советскому послу в Берлине и замнаркома иностранных дел СССР.

Мне впервые удалось найти в архиве (РГАСПИ) документ, подтверждающий, что Яков Джугашвили оказался в плену до 23 июня 1941 г.

Это фрагмент первой страницы протокола допроса Я. Джугашвили от 18 июля 1941 г., из которого следует, что он проводился у командующего авиацией 4-й армии капитаном Ройшле и майором Холтерсом. Этот фрагмент неоднократно публиковался.

Последнюю же страницу этого 33-страничного отчета не публиковали ни разу.

Вот последняя страница перевода, прилагавшегося к немецкому тексту протокола:

“Не правда ли, трудный вопрос? Многие командиры, которые были взяты в плен, в том числе и высшие офицеры, говорили, что у них как бы завеса упала с глаз и они теперь видят, куда вела их вся система.

Капитан Реушле.

Верно: Френкина”

Конечно, у таких слов было мало шансов быть опубликованными в СССР. Мне, однако, кажется, что главной причиной этого был не текст, а сделанная над подписью капитана Ройшле наискосок красным карандашом и им же подчеркнутая пометка: “23.06”. Полагаю, что пометка эта указывает истинную дату допроса Якова Джугашвили — 23 июня 1941 года. И сделана она была отнюдь не в момент подписания протокола, а значительно позже, возможно, когда Яков уже погиб, для точной датировки этого допроса как реального события, а не легенды, которой оно прикрывалось (сработала немецкая педантичность!). А летом 1941 года немцы готовились к тому, чтобы развернуть вокруг пленения Якова Джугашвили крупнейшую пропагандистскую кампанию, и понимали, что советские спецслужбы и пропаганда сделают все, доказывая, что все их заявления и публикации о пленении сына советского вождя — фальшивка.

Поэтому наверняка снимали его на кинопленку и записывали его допросы на магнитофон. Можно даже предположить, что Якова привезли к поезду с советскими дипломатами и устроили его встречу с Деканозовым (не потому ли поезда обеих сторон стояли больше недели на границе, пока советская сторона требовала подвезти недостающих советских представителей, имея в виду в первую очередь Якова Джугашвили, возможно, под чужой фамилией?). Во время этой встречи Якову могли сообщить о выявлении его истинного имени и решении исключить его из обмена и предложили тут же написать записку отцу и передать из рук в руки Деканозову. Причем все это могло быть заснято несколькими кинокамерами на кинопленку, одну из которых могли вручить Деканозову для передачи Сталину в непроявленом виде.

На первых фото пребывания Якова Джугашвили в плену он почему-то все время окружен офицерами и унтер-офицерами в форме люфтваффе.

Если все так и было, совершенно ясно, почему на большинстве фото, сделанных летом 1941 года, Яков окружен немцами в форме люфтваффе, а не танкистами. Здесь возможны два варианта. Первый — если немецкие спецслужбы с самого начала знали, что красивый грузин-инженер — это старший сын Сталина (либо узнали об этом 22 июня, прочитав адрес его неотправленной открытки при его интернировании). Второй — если до 16 июля никто в Германии понятия не имел о том, что скромный грузинский инженер — сын советского вождя. К поезду с советским посольством и другими советскими гражданами, стоящему возле Свиленграда, доставляли все новых людей, пока, наконец, где-то в Германии среди задержанных советских людей не опознали Якова.

Его приказали срочно доставить к поезду в Болгарии — для чего сначала перебросили самолетом на захваченную немцами территорию СССР, выбрали (и, возможно, даже согласовали с советскими “компетентными органами”) легенду его попадания в плен, т. к. обе стороны были заинтересованы в сокрытии правды о реальном участии Якова в совместной транспортной операции. Какое-то время ушло на его экипировку и согласование вопросов о нем с высшим руководством рейха. В это время он находился на аэродромах.

Есть еще одно важнейшее событие начала ВОВ, происшедшее в роковой день 19 июля 1941 года — в этот день Сталин был назначен (а фактически сам себя назначил) наркомом обороны. Причинно-следственные связи этого узла событий весьма сложны, но несомненны; очень интересно установить их последовательность: Сталин решил взять всю полноту власти на себя, получив записку Якова и поняв, что оказался на крючке у Гитлера, или Гитлер, узнав о таком его решении, нанес ответный удар, объявив, что сын советского вождя и наркома обороны сдался в плен, считая, что сопротивление бессмысленно?

Ленинакан. СССР (ныне Гюмри. Армения)

Как договаривались об обмене посольств в Москве

Вопрос об обмене сотрудников советского и германского посольств возник 22 июня 1941 г. в начавшейся в 5.30 утра беседе Молотова с послом Шуленбургом, который вручил ему ноту германского правительства о «принятии военных контрмер», а фактически — о начале войны против СССР. Шуленбурга сопровождал его советник и переводчик Хильгер, с советской стороны присутствовал сотрудник НКИД Гостев, сделавший запись этой беседы. Вот ее текст в части, касающейся выезда посольств: «Шуленбург говорит, что он ничего не может добавить к имеющимся у него инструкциям. Он, Шуленбург, не имеет инструкций по поводу техники эвакуации сотрудников посольства и представителей различных германских фирм и учреждений. Посол просит разрешить эвакуировать германских граждан из СССР через Иран. Шуленбург просит к проведению эвакуации германских граждан отнестись возможно лояльнее и заверяет, что сотрудники советского посольства и советских учреждений в Германии встретят со стороны германского правительства самое лояльное отношение по части эвакуации». (АВП РФ, ф. 06, оп. 3, п. 1, д. 5, л.12–14).

В тот же день Шуленбург пишет письмо на имя наркома иностранных дел Молотова, которое почему-то рассматривает замнаркома Вышинский (то ли выполняя поручение Молотова, то ли исполняя в этот день обязанности наркома иностранных дел, если Молотов исполнял обязанности Председателя Совнаркома). В этом письме впервые ставится вопрос о выезде из СССР германских дипломатов, представителей и граждан. Ни о каком обмене даже не упоминается. Шуленбург просит разрешения на выезд всех сотрудников посольства и германских консульств в Ленинграде, Таллине, Риге, Батуми и Владивостоке, а также представителей германской прессы и фирм, включая обслуживающий персонал и членов семей и всех германских граждан, оказавшихся на территории СССР. Он предлагает выезд через Баку в Иран и просит предоставить для этого «специальный поезд, состоящий из 6-ти спальных мягких вагонов и 2-х багажных вагонов» [АВП РФ, ф. 82, оп. 25, пор. № 35, папка 89, л. 3–4].

Эдирне. Турция.

На следующий день, 23 июня, зав.

Центрально-Европейским отделом НКИД Павлов встретился с Шуленбургом и его советником Вальтером в здании германского посольства (скорее всего, уже взятом под охрану НКВД). Его провели в кабинет посла, где после нескольких вступительных слов бывшего посла о его сожалении по поводу начавшихся событий он предоставил слово Вальтеру, который неделю назад был в командировке в Берлине. В своем официальном дневнике Павлов пишет об этом так: «В Берлине в беседе с одним чиновником протокольного отдела министерства иностранных дел он, Вальтер, получил заверение, что если что-нибудь случится, то к персоналу советского посольства и торгпредства будет проявлено самое благожелательное отношение. Персонал посольства и торгпредства будет размещен в специально отведенном хорошем отеле Берлина. Будут приняты меры к обеспечению выезда в СССР всего состава торгпредства и посольства в количестве 325 человек. Будет разрешено также выехать соответствующему количеству советских приемщиков, которых насчитывается в настоящее время 700 человек. Я спросил Вальтера, что значит „соответствующее“? Он ответил, что вообще в международной практике не принято в случае состояния войны между двумя странами передавать другой стороне всех ее граждан. Обычно эвакуация ограничивается рамками посольства и консульств. В этот момент в разговор вмешался Шуленбург и заявил, что в данном случае речь идет о приемщиках — советских гражданах, которые были командированы в Германию и которых нельзя считать частными лицами. Он уверен, что все приемщики, вероятно, будут выпущены». [АВП РФ, ф. 06, оп. 3, п. 13, д. 148, л.121–125]. (Почему-то выезду приемщиков уделено особое внимание, о выезде экипажей советских судов, например, даже не упоминается.) А вот еще один архивный документ — отчет зав. Центрально-Европейским отделом Павлова замнаркому Лозовскому о выполнении намеченного плана вывоза германских посольства, консульств, представительств и всех немецких граждан из Москвы:

Свиленград. Болгария

«Тов. ЛОЗОВСКОМУ С. А. Справка об эвакуации персонала быв. германского посольства в Москве.

1) Сотрудники германского посольства были интернированы 23 июня во второй половине дня и были заранее об этом предупреждены. 2) 24 июня германская колония в Москве была отправлена из Москвы в окрестности Костромы. Персонал посольства и прочие германские граждане были размещены в доме отдыха Костромского льнокомбината, одном из лучших домов отдыха в г. Костроме. Им было предоставлено 3 двухэтажных дома, кухня с обслуживающим персоналом, питание по нормам дома отдыха. Дом отдыха обнесен дощатым забором с парой ниток колючей проволоки наверху, и были приняты соответствующие меры к охране персонала быв. германского посольства. Во время пребывания немцев в г. Костроме для медобслуживания был прикреплен врач — заведующий поликлиникой НКВД в г. Костроме. Врач производил ежедневный обход, и кроме того, его можно было вызвать в случае необходимости в любое время. 3) 28 июня немцам сообщили о том, что они будут доставлены в Ленинакан. Перевозка немцев из Костромы в г. Ленинакан осуществлялась в поезде, состоявшем из одного международного, одного мягкого и 3 жестких чистых хороших вагонов. Были предоставлены постельные принадлежности. В пути от Костромы до Москвы немцев кормили за государственный счет, а от Москвы до Ленинакана они приобретали продукты за свой счет. Продукты как по ассортименту, так и по количеству предоставлялись в полном соответствии с заявками Шуленбурга, Хильгера и Вальтера. Распределение полученных от обслуживающего персонала по этим заявкам продуктов производили Шуленбург, Вальтер и Хильгер. Кроме того, утром, в обед и вечером из вагона-буфета по вагонам подавались холодные закуски, также в неограниченном количестве. 4) Всякие прогулки на стоянках были невозможны, так как поезд стоял на станциях только 3–4 минуты. 5) В Ленинакане для немцев был организован горячий обед. Жалоб на обед не было, наоборот, были получены лишь похвальные отзывы. 6) Шуленбург ежедневно получал советские газеты. 7) В Ленинакане в распоряжение немцев были предоставлены 3 врача-специалиста, которые производили ежедневный обход эшелона. 8) Следует отметить, что немцам была предоставлена возможность взять с собой личный багаж в неограниченном количестве. Кроме 300 чемоданов личного багажа были погружены в 2 пульмановских вагона и прочие вещи, в количестве 470 мест, принадлежавшие сотрудникам быв. германского посольства. Таким образом, весь персонал посольства прибыл в Германию со всеми принадлежавшими ему вещами. 9) В пути следования Шуленбург и остальные немецкие дипломаты никаких претензий не заявляли. В Ленинакане Шуленбург, Типпельскирх и Кестринг выразили благодарность за проявленное к ним отношение. исх. № 75-ЦЕ 27/VII-41 г. (Павлов)». [АВП РФ, ф. 06, оп. 3, п. 13, д. 148, л.121–125].

Шуленбург

Описание этих же событий с точки зрения немецкой стороны — дневник германского посольства с 22 июня по 24 июля — приведено (с купюрами) в ранее упоминавшейся книге Кегеля («чудом сохранился!»).

Вот отрывки из этого дневника: «[22 июня] 5.25 утра. Граф фон дер Шуленбург вместе с Хильгером отправляется в Кремль, чтобы исполнить последнее поручение… 24 июня… 19.00. Прибыл майор из Народного комиссариата внутренних дел и сообщает послу, что в 20.00 к посольству подойдут автомашины за людьми. Имеется в виду отвезти их в Кострому на Волге и разместить в доме отдыха… 21 час. На Ярославском вокзале, откуда отправляются поезда на восток, нас ожидает небольшой специальный состав с неудобными зелеными пассажирскими вагонами… Для посла и сопровождающих его лиц приготовлен мягкий вагон, однако без белья и иных удобств. Остальные размещаются на голых деревянных лавках… Очевидно, считают, что нам не нужно не только белье, но и еда и питье. Поезд затемнен, т. е. свет не горит. 25 июня, 11.00. Прибыли в Ярославль. Из слов начальника поезда, майора ГПУ, следует, что дальше мы пока не поедем, поскольку должны пропустить несколько эшелонов с важными грузами. 20.00. Мы все еще стоим в открытом поле недалеко от Ярославля. Наконец-то наша охрана соблаговолила накормить нас. Раздают хлеб и колбасу, разносят в ведрах чай… 26 июня, 3.00. Неожиданно поезд трогается… неторопливо, примерно еще три часа катится по русской равнине. 6.00. Остановка у временной платформы. Станция, судя по всему, находится лишь в стадии строительства. Вдали виднеются два больших деревянных дома и красная кирпичная водонапорная башня. Все это похоже на дом отдыха. У железнодорожного полотна стоят легковые автомобили и автобусы. Легковые автомобили предусмотрены для посла, посланника фон Типпельскирха, советника Хильгера и его жены. Багаж кладут в грузовики… Недолго идем пешком, затем первый, потом второй деревянный забор с колючей проволокой. 28 июня. Перед завтраком кое-кто выходит на зарядку. Во время завтрака узнаем приятную новость: открывается магазин, в котором можно купить мыло, сигареты, спички и т.д. …1 июля, 9.00. Майор объявляет, что в 10 часов мы трогаемся в путь… первая цель нашего путешествия — опять Москва, где посла посетит посланник Болгарии… 2 июля. Прибыли в Москву… 6.00. Прибыл болгарский посланник Стаменов… Его сопровождает заведующий отделом Наркомата иностранных дел Васюков, который поедет с нами дальше… Болгарин сообщает, что мы едем в Ленинакан, где 5 июля в 18.00 должен состояться обмен… 9.00. Поезд трогается в южном направлении…»

Хильгер.

Здесь необходимо привести еще один документ, обнаруженный мной в АВП РФ.Это телеграмма, посланная представителю НКИД СССР в эшелоне германского посольства Васюкову в Ленинакан генеральным секретарем НКИД СССР Соболевым. А фактически это телеграмма бывшему послу Германии Шуленбургу от болгарского посланника Стаменова, представляющего в Москве интересы Германии:

«ТЕЛЕГРАММА. Ленинакан. Уполномоченному НКИД Васюкову. Передайте Шуленбургу: «…Правительство Германии представило поименные списки, в которых фигурируют 134 германских подданных… сейчас идет проверка этих списков. Некоторые из германских подданных не фигурируют в списках правительства Союза ССР. Правительство Союза ССР утверждает, что по спискам, получаемым от посла Деканозова, советской группе не хватает 99 человек, т. е. в нее не включены 99 человек из находящихся в Германии советских граждан. Согласно последнему предложению Правительства СССР германская группа будет эвакуирована через Ленинакан, германское консульство во Владивостоке в составе четырех человек через станцию Пограничная на советско-манчжурской границе и других два транзитных пассажира через Артык на советско-иранской границе. Так как турецкое правительство указало, что не может транспортировать свыше трехсот человек в день, то правительство Союза ССР сделало предложение начать эвакуацию сегодня или завтра, одиннадцатого июля, с тем, чтобы германская и советская группы, прибывшие уже на границу, были эвакуированы в течение трех дней в порядке эвакуации примерно одной трети состава каждой группы. Ответ на это предложение мною еще не получен. Болгарский посланник Стаменов…» (АВП РФ, ф. 82, оп. 25, п. 35, д. 89, л.76 -77).

Павлов

А теперь продолжим прерванный текст посольского дневника:

«…10 июля, 10.00. Ленинакан. Васюков сообщает нам, что в советском посольстве в Берлине недосчитывают 99 человек (это он прочитал вышеприведенную телеграмму, в которой указано, что, пока немцы не согласятся передать еще 99 советских граждан, среди которых, возможно, должен быть и Яков Джугашвили, никакого обмена не будет. — А.О.). Васюков чрезвычайно раздражен. Надежды на скорый выезд из Советского Союза убывают… 11.00. …Посла приглашают в вагон-ресторан. Возвратившись, он сообщает, что должен написать декларацию — заявление о своей готовности выехать за границу — и передать список всех лиц, которые будут его сопровождать. 12.30. Декларация и список готовы. Забрав его, турок уезжает. 13.00. Советский майор предлагает всем, кто имеет дипломатические паспорта, дающие право на выезд без проверки, забрать свои вещи из багажного вагона. Это уже первые серьезные признаки подготовки к отъезду… 13 июля, 9.55. Поезд медленно трогается от вокзала в Ленинакане. Наконец-то! 10.20. Мы прибыли на границу. Стоим и ждем. 12.30. Посла приглашают в вагон-ресторан, где сидят Васюков и сотрудники НКВД. Васюков и турок подготовили протокол о передаче людей. Посол еще раз проходит по вагонам, чтобы проверить, все ли на месте. Протокол подписывается (значит, где-то он есть и его надо искать. — А.О.), затем поезд двигается. Через несколько минут Васюков и сотрудники НКВД сходят с поезда. Они идут вдоль вагонов. Мы медленно едем мимо них…(В этом месте в книге Кегеля сделан перерыв до 24 июля. О дате пересечения границы и дате обмена — ни звука. Абсолютно ничего не сказано о том, что происходило в течение 11 дней. — А.О.). 24 июля. Около 7 часов утра. Мы проехали Линц. Ровно месяц тому назад мы выехали из Москвы. Наступил последний день нашего путешествия… Около 20 часов длинный специальный поезд прибывает к платформе Ангальтского вокзала Берлина…».

Мануильский.

Как вывозили советское посольство, торгпредство и другие представительства СССР из Германии и оккупированных ею стран

Выше уже говорилось о том, что долгие годы об обмене советского посольства в Берлине на немецкое посольство в Москве даже не упоминалось. Первым человеком, рассказавшем об этом обмене, был В.Бережков (он же 1-й секретарь советского посольства в Берлине В.Богданов) в трех своих книгах. Документы же об обмене посольств в отечественной печати не публиковались никогда, возможно, это первая их публикация.

Кегель.

«ГНУСНЫЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НЕМЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ ПРИ ЭВАКУАЦИИ СОВЕТСКОЙ КОЛОНИИ ИЗ ГЕРМАНИИ (в сокращении автора)

Эвакуация из Германии сотрудников Советской Колонии, вернувшихся к настоящему времени в Москву, сопровождалась неслыханными издевательствами германских властей и агентов гестапо над советскими гражданами. Вопреки всяким нормам международного права гестаповцы с первого же дня вероломного нападения Германии на СССР установили наглое, разбойничье отношение к служащим Посольства, Торгпредства, консульств и других советских органов. Утром 22 июня на основе точно разработанного плана и по прямому указанию германского правительства агенты гестапо устроили погромы советских учреждений и квартир отдельных наших сотрудников в Берлине, Праге, Кенигсберге и других городах. Здание Советского Посольства в Берлине рано утром 22 июня было оцеплено отрядом германской полиции. Несколько дней сотрудники Посольства не имели возможности закупать продукты для питания. Лишь после настойчивых требований Советского Посла тов. В. Г. Деканозова германские власти разрешили закупить продукты в одном из берлинских магазинов. В это же утро многие дипломатические сотрудники Посольства были задержаны и арестованы. Так, например, из сотрудников Посольства были задержаны атташе Фомин, Лавров, помощник военно-морского атташе Смирнов, сотрудники аппарата военного атташе Журвицкий, Баранов, Байбиков и шофер Паранин. Были задержаны и арестованы ряд сотрудников торгпредства, имевшие дипломатические паспорта… Сотрудники торгпредства в Берлине были арестованы утром 22 июня и отвезены в тюрьмы Берлина, а затем в концентрационные лагеря… Советских людей посадили на голодный паек… После завтрака всех заставляли работать по распоряжению начальника лагеря: мыть полы, чистить уборные, носить песок… Сотрудник аппарата военного атташе Баранов, корреспондент ТАСС в Берлине т. Филиппов, сотрудник торгпредства т. Логачев, руководитель отделения „Интуриста“ в Берлине т. Шаханов, сотрудники советского консульства в Праге т. Плющев и Анисимов и другие, арестованные и посаженные в тюрьму, подвергались многочисленным пыткам, избиениям и издевательствам. Им устраивали допросы. Под угрозой всевозможных пыток заставляли дать различные показания, и когда это не удавалось, с ними жестоко расправлялись…

Кёстринг

2 июля Советская Колония была отправлена из Берлина через Чехословакию, Югославию и Болгарию в Турцию… В составе в каждом купе было размещено по 8–10 человек. Даже сидеть в пути имели возможность немногие… питали непотребным суррогатом… Поезда в ряде мест останавливались на день-два, а иногда и больше, однако лишь в последние дни германская охрана разрешила два раза в день по 15 минут выходить из вагонов… Лишь на болгаро-турецкой границе члены Советской Колонии в Германии вздохнули наконец свободно, так как, миновав пограничную зону, они больше не видели отвратительных рож гитлеровских бандитов — агентов гестапо, мародеров и палачей из так называемой „III-й империи“, именуемой себя „страной культуры“…» (АВП РФ, ф. 82, оп. 25, пор. № 34, папка 89, л. 1–7).

Соболев

Дата составления этого документа не указана, судя по подписям, он был отпечатан и подписан в Москве после возвращения всех советских граждан в августе 1941 года, хотя перечисленные выше записки могли быть написаны гораздо раньше, даже еще до совершения обмена. Стоит отметить, что советская колония из Берлина, а также из оккупированных Германией стран вывозилась двумя поездами, условия жизни в которых заметно отличались, так как в одном ехали сотрудники посольства СССР в Берлине, а в другом — все остальные интернированные советские граждане.

Бережков

Даты, по которым можно составить представление о передвижении советской колонии, опять-таки «от Бережкова», ибо других нет: «Выезд советской колонии из Берлина… был назначен на 2 июля… В Нише наш состав загнали на запасной путь… Вскоре мы узнали, что в Ниш прибыл и второй состав с советскими гражданами… За пять дней пути люди еще больше похудели… Простояв в Нише несколько дней, мы наконец снова двинулись в путь… к болгарскому пограничному городу Свиленграду. Здесь мы простояли еще два дня… подошел второй состав… уточнили списки, после чего пересекли турецкую границу». Единственное, за что здесь можно зацепиться при вычислении даты пересечения турецкой границы, так это за слова «уточнили списки», поскольку из официального документа (телеграммы Стаменова Шуленбургу, переданной 10 июля через Васюкова в Ленинакан) известно, что эвакуацию советских граждан на турецкую территорию было предложено начать 11 июля и закончить 13 июля.

Деканозов

Но к этому моменту стало известно, что при уточнении списков на границе Деканозов обнаружил нехватку 99 советских граждан, об этом упоминается и в телеграмме Соболева-Стаменова. Может быть, среди них был и Яков Джугашвили? Может быть, это он был под именем единственного обнаруженного мной в списке интернированных советских граждан-приемщиков грузина («приемщик, командированный по линии НКВТ») Какабидзе Георгия Серапионовича? Может быть, его вычислили или кто-то выдал? Якова могли вырвать из советской колонии в последний момент. Ведь о том, кто он был на самом деле, мог знать лишь один человек — Деканозов, владевший грузинским языком и лично знакомый с Яковом. Почему-то Бережков чересчур подробно (с точностью почти до часа) описывает в своей последней книге, как он вместе с послом Деканозовым, зам резидента разведки Коротковым, резидентом РУ Тупиковым и советником Семеновым возвращался из Свиленграда в Москву. Несмотря на весь этот долгий путь, почему-то Деканозов на самом деле прибыл в Москву в тот же день, 19 июля 1941 г. Это возможно лишь в следующих трех случаях:

Коротков

1) Если обмен и передача Деканозову письма Сталину от сына произошли 19 июля в 6–7 утра, а до Стамбула Деканозова довезли на малом самолете за 1,5–2 часа. Если на стамбульском аэродроме его ждал специальный «Дуглас», который пролетел над Турцией до Анкары, затем, сделав посадки в Тбилиси, Ростове и Куйбышеве, — над СССР и приземлился в конце того же дня в Москве.

2) Если обмен и передача Деканозову письма произошли в первой половине дня 19 июля, автомашина доставила его до Стамбула, откуда он связался с Москвой по телефону из советского консульства с Берия или Поскребышевым, передал, что Яков жив, и зачитал текст его письма (если же Яков работал на военном заводе или служил в закрытом ведомстве, от которого и был командирован в Германию, Деканозов сказал также, что нужно срочно передать точные данные для легендирования его службы в Красной Армии, что дало бы ему статус военнопленного и объяснило бы его появление в Германии). И уже на следующий день в штаб 20-й армии из штаба Западного фронта пошло указание: «20 июля 1941 г. Передайте немедленно командарму 20 Курочкину: Жуков приказал немедленно выяснить и донести в штаб фронта — где находится командир батареи 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии старший лейтенант Джугашвили Яков Иосифович. Маландин». Одновременно Деканозов просил в завтрашних газетах напечатать, что он вернулся в Москву 19 июля. Таким могло быть условие договоренности по легендированию попадания Якова в плен. После этого Деканозов мог добираться до Москвы в течение нескольких дней, как это и описал Бережков.

Тупиков

3) Если обмен, а также написание и передача Деканозову письма произошли в любой день после 13 июля, а потом он добирался до Москвы так, как это описано у Бережкова, и прибыл в нее 19 июля. В этом случае публикация в газете «Правда» сообщения о прибытии в Москву Деканозова могла быть условным знаком немцам о передаче Сталину письма от сына. Они же в ответ на это изменили дату на фотокопии этого письма и стали его широко публиковать, подчеркивая, что оно было доставлено дипломатическим путем…

Указанные документы показывают, что трижды намечались сроки обмена посольств: 5 июля, 10 июля и 13 июля, и трижды они переносились, так как, по моему мнению, советской стороне надо было получить Якова в числе советской колонии, а если нет, то найти повод для того, чтобы объяснить, как Яков Джугашвили оказался в лапах у немцев. Решили списать это на войну и приписать его к воинской части. Начавшийся 14 июля разгром войск Западного фронта дал повод считать это днем пленения Якова… 19 июля он написал отцу письмо, подтвердив, что жив. А 20 июля радиошифровкой Маландина указали его место службы и звание, под которые он и стал давать свои ответы. Протоколы допросов с взаимного согласия подкорректировали…

Как бы там ни было, хотя Якова Джугашвили отбить и не удалось, но все-таки обмен немецкого посольства на советскую колонию в Германии и оккупированных ею странах состоялся — и он был не 1:1, как требовали немцы, а 8:1, как потребовала советская сторона!

Комментарии