Отложенный апокалипсис. Почему Вторая мировая война не стала химической

«Если противник, нарушивший международные соглашения, может заставить нас прибегнуть к воздушно-химическому оружию, мы должны быть материально и морально подготовлены к его употреблению. Так рассуждают все государства, и отсюда вытекает то странное явление, что все готовятся к употреблению воздушно-химического оружия, объявленного всеми же незаконным — странное явление, глубокая причина которого заключается в нелогичности деления оружия на дозволенное и недозволенное, тогда как его можно делить только на действенное и недейственное»

Джулио Дуэ, 1921

После окончания Первой мировой войны химическое оружие заняло прочное, и далеко не последнее место в арсеналах воевавших стран. Ему первому в ХХ столетии был присвоен статус оружия массового поражения. К началу Второй мировой войны мало кто из военных специалистов сомневался, что новая схватка ведущих держав не обойдется без широкомасштабного применения химического оружия. Но, к счастью, эти прогнозы так и не сбылись.

К средине 1918 г. союзникам удалось достичь качественного и количественного перевеса над Германией по всей линейке средств ведения химической войны. Германия лишилась монополии на иприт и арсины. Британский малый коробчатый противогаз превосходил по мощности германский с патроном 11-С-11. Артиллерия союзников располагала миллионами химических снарядов разного назначения, тогда как германские склады химического оружия к концу войны были пусты.

Создав собственные химические арсеналы, более смертоносные, чем были у немцев в годы Первой мировой войны, военные специалисты стран-победительниц вдруг заговорили о «гуманности» химического оружия. Дескать, его применение оказывается благом для поверженного противника, так как процент умерших в результате химических атак значительно ниже, чем после применения огнестрельного оружия. И, разумеется, чтобы быть еще «гуманнее», химическое оружие нуждается в усовершенствовании.

По итогам Первой мировой войны «лидером» среди отравляющих веществ (ОВ) стал действующий в обход противогаза иприт. Поэтому исследования по созданию нового химического оружия в странах-победительницах и в России велись в направлении совершенствования ОВ кожно-нарывного действия и средств их применения. С целью поиска более токсичных аналогов иприта в период между мировыми войнами были синтезированы сотни структурно-родственных соединений, но ни одно из них по совокупности свойств не обладало преимуществом перед «старым добрым» ипритом времен Первой мировой войны. Недостатки отдельных ОВ компенсировали созданием рецептур, то есть получением смесей ОВ с различными физико-химическими и поражающими свойствами.

Сброс имприта из выливных авиационных приборов (ВАПов)

Например, иприт оказался малопригодным для применения при отрицательных температурах. Для того, чтобы иприт не замерзал, немцы еще в годы Первой мировой войны смешивали его с тетрахлорэтаном, хлорбензолом и хлорпикрином. В Советском Союзе после войны изготовлялся иприт В. С. Зайкова с температурой плавления ниже 0°С. Изучалась возможность боевого применения смеси иприта с другим кожно-нарывным ОВ — люизитом. Одна из них — загущенная рецептура РК-7, была принята на вооружение РККА. Ею снаряжали артиллерийские и авиационные боеприпасы. «Загущение» производилось растворением полиметилметакрилата в иприте или в смеси его с люизитом. Люизит превосходит иприт по быстродействию и затвердевает при более низкой температуре, чем иприт. В свою очередь, иприт токсичнее люизита, но обладает продолжительным скрытым периодом действия и не может применяться при низких температурах из-за затвердевания. Поэтому рецептура РК-7 сохраняла уровень токсичности иприта и быстродействие люизита, а затвердевала при более низких по сравнению с ипритом температурах.

Но как бы не совершенствовали рецептуры, в которые входили ОВ, проверенные на поле боя в годы Первой мировой войны, какие бы их структурные аналоги не создавали, они не выходили за рамки общего уровня знаний того времени. Судя по противохимическим руководствам 1930-х гг., способы их применения и средства защиты были очевидными. Только после Второй мировой войны союзникам стало известно, что эта очевидность исходила из неполноты знаний о новом классе ОВ — фосфорорганических (ФОВ).

В Германии исследования по военной химии были запрещены Версальским договором, и инспектора союзников внимательно следили за его соблюдением. Поэтому в немецких химических лабораториях изучались лишь химические соединения, предназначенные для борьбы с насекомыми и сорняками — инсектициды и гербициды. Среди них была группа соединений производных кислот фосфора, которые химики изучали уже почти 100 лет, не подозревая о токсичности некоторых из них для людей. В 1934 г. сотрудник германского концерна «ИГ-Фарбенидустри» Герхард Шредер синтезировал ФОВ табун, оказавшееся при ингаляции в 8 раз более токсичным, чем фосген, и способное вызвать смерть человека в течение нескольких минут при явлениях удушья и судорог, переходящих в паралич. Табун представлял принципиально новый класс боевых ОВ, обладающих нервнопаралитическим действием. До конца войны германские химики под руководством Шредера синтезировали ФОВ зарин (1939 г.) и зоман (1944 г.). Германия вновь получила качественное преимущество перед своими противниками в области химических вооружений.

Представления о роли химического оружия в ходе ведения войны в основном строились на анализе опыта его применения в операциях 1917–1918 гг. Артиллерия оставалась основным средством применения ОВ для поражения района расположения противника на глубину до 6 км. За этим пределом применение химического оружия возлагалось на авиацию. Артиллерия применялась для заражения местности стойкими ОВ типа иприта, осуществления газовых налетов с помощью нестойких ОВ типа фосгена, стрельбы на изнурение противника при помощи раздражающих ОВ. Для применения химического оружия в армиях ведущих стран были созданы химические войска, имевшие на вооружении химминометы, газометы, газобаллоны, дымовые приборы, приборы наземного заражения, химические фугасы и механизированные средства для дегазации местности.

Механизированный германский дегазационный прибор

Химическое оружие показало высокую эффективность во время итало-абиссинской войны (1935–1936). Обычно итальянцами применялась ипритно-люизитная смесь. На итальянских самолетах были установлены выливные авиационные приборы (ВАПы). Самолеты поднимались группами по 9, 15 и 18 машин. Дистанция между ними была так рассчитана, чтобы за ними оставалось сплошное облако ОВ. Абиссинская армия не имела ни средств ПВО, ни средств противохимической защиты. Босые абиссинские воины, ходящие с непокрытой головой и весьма легко прикрытым телом, несли колоссальные потери. Химическая война в Абиссинии напоминала сафари.

Производство выстрела из химического миномета

Итальянский ВАП в Абиссинии, 1936г.

Химическое оружие было изобретено и впервые применено не «восточными деспотиями» типа России, а самыми что ни на есть цивилизованными странами, ныне носителями «высочайших стандартов свободы, демократии и прав человека» — Германией, Францией и Соединенным Королевством. Россия оказалась вовлечена в гонку химических вооружений летом 1915 г., после того как химическая война началась на ее территории. Русским химикам и инженерам потребовалось меньше года на то, чтобы разработать технологии получении боевых ОВ и создать эффективный противогаз. 21 марта 1916 г. в боях в районе Икскюля русские впервые применили химические снаряды, а 19 июня осуществили первый газопуск на направлении главного удара 10-й армии северо-восточнее Сморгони.

Большевикам, которые пришли к власти в ноябре 1917 г., досталось все, что хранилось на складах императорской армии: не меньше 400 тыс. химических снарядов, десятки тысяч баллонов со специальной арматурой для газопусков хлоро-фосгеновой смеси, тысячи огнеметов разных типов, миллионы противогазов Зелинского-Кумманта. Также к «химическому наследству» можно было отнести более десятка фосгеновых заводов и цехов, и первоклассно оборудованные лаборатории по противогазовому делу Всероссийского земского союза. На сторону большевиков перешли выдающиеся русские ученые-химики: В. К. Аркадьев, Н. Д. Зелинский, Н. С. Курнаков, Н. А. Шилов и др. Новая власть прекрасно понимала, с какими хищниками ей придется иметь дело, и меньше всего желала повторения трагедии 31 мая 1915 г. под Болимовым, когда русские войска оказались беззащитными перед химическим нападением германцев.

Уже в конце 1918 г. в России были созданы Всероссийские советские курсы военной газотехники, где готовили военных химиков. В 1920 г. курсы преобразовали в Высшую военно-химическую школу. В 1928 г. в Москве была создана научно-исследовательская организация в области химического оружия и средств противохимической защиты — Институт химической обороны (в 1961 г. переведен в г. Шиханы), а в мае 1932 г. сформирована Военно-химическая академия для подготовки специалистов-химиков для РККА.

Наследие царизма в Красной армии - станция подрыва фугасных огнеметов

Производство химических снарядов в Советской России возобновили в 1926 г. До конца 1920-х гг. производились три типа химических снарядов: 76-, 107- и 122-мм, снаряженных смесью хлорпикрина (45%), фосгена (45%) и четыреххлористого олова (10%). В начале 1930-х гг. дальнобойность советских химических снарядов была повышена. На вооружение РККА приняли новый 76-мм осколочно-химический снаряд ОХ-350, созданный на базе дальнобойной гранаты ОФ-350, и химические и осколочно-химические снаряды дальнобойной формы для 107-, 122- и 152-мм пушек и 122- и 152-мм гаубиц. С 1937 г. советская промышленность начала производство 45-мм бронебойно-химического снаряда. В эти же годы налажено производство 107-, 120- и 160-мм химических мин разных типов для минометов, созданных по схеме мнимого треугольника.

История ракет, как оружия для сухопутных войск, началась с инициативы Химического управления РККА. В 1937 г. управление обратилось в НИИ-3 (сегодня — ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша») с просьбой разработать химические ракеты для химических частей в ответ на появившийся германский многоствольный миномет калибра 158,5 мм. Путем замены боевой части авиационного ракетно-осколочного снаряда калибра 132 мм (РОС-132) были созданы два других типа снарядов: ракетно-химический снаряд РХС-132 и ракетно-зажигательный снаряд РЗС-132. Однако использованная для пуска этих ракет авиационная пусковая установка раскачивалась при стрельбе, в результате чего не удавалось достичь требуемой концентрации ОВ при стрельбе на большую дальность (до 5,5 км). Поэтому инженер Н. Белов разработал направляющую желобкового типа, 24 штуки которых установили на шасси автомобиля. В результате появилась «Механизированная установка тип 2», прообраз знаменитой катюши — БМ-13.

Особенно впечатляет развитие советского авиационного химического оружия. Начало 1930-х гг. в Советской России было временем строительства самолетов-гигантов. Во всех проектах огромных бомбовозов предусматривалось химическое вооружение двух типов: наступательное и оборонительное. К первой группе относили химические бомбы и ВАПы, ко второй — устройства постановки химических завес за хвостом самолета. На вторую пятилетку (1933–1937) ставилась задача подготовки ВВС РККА к химической войне.

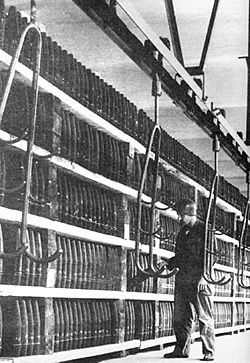

Первые небольшие ВАПы (ВАП-4, объем 80 л) были поставлены на легкий бомбардировщик Р-4. Для тяжелого бомбардировщика ТБ-3 разработали ВАП-1000 (вмещал 670 л ОВ). Один прибор обеспечивал расход ОВ 110 л/с. Под самолет подвешивали два таких прибора. Благодаря увеличению расхода ОВ, вылив производился с высоты 500 м. Рекордно убийственной была летающая лаборатория ТБ-3ЛЛ. Она поднимала пять ВАП-1000. При их одновременной работе самолет выбрасывал до полутоны ОВ в секунду! На Западе подобных устройств не имелось. Лишь в США выпускались небольшие ВАПы для одномоторных штурмовиков. На проектируемый гигантский бомбардировщик Г-1 (взлетный вес 40 т) планировалось установить съемные баки для ОВ объемом 20 т. Чтобы «выжать» из бака такое количество ОВ в течение нескольких секунд, конструировались специальные пиротехнические устройства. Основными ОВ, применяемыми с помощью ВАПов, были иприт, люизит и их смеси.

Для нанесения химических ударов с большой высоты разрабатывались химические бомбы. Серийное производство авиационных химических бомб возобновилось в России в 1924 г. на Охтинском заводе с бомбы АХ-8 (авиационная химическая, 8 кг ОВ). В 1920-е гг. было налажено производство бомб АХ-16 и АХ-32. Они предназначались для использования самолетами Р-1 и Р-2.

С 1933 г. в серийное производство запустили ампульные кассеты АК-1 и АК-2, содержавшие стеклянные шары с ОВ (емкостью 1 и 2 л, соответственно). В кассету АК-2 заряжалось по 100 стеклянных шаров. Четыре кассеты подвешивали на бомбодержатели КД-2 внутри бомбоотсека ТБ-3. Бомбардировщик ТБ-4 должен был нести восемь таких кассет. В 1937–1939 гг. на вооружение РККА приняли химические авиабомбы ХАБ-100, ХАБ-200, ХАБ-500, ХАБ-1000. В 1934 г. на московском заводе № 39 работали над двухтонной химической бомбой, но была ли она принята на вооружение, неизвестно.

К средине 1930-х гг. была создана и запущена в серийное производство осколочно-химическая бомба ОАХ-8. Фактически это был 76-мм артиллерийский снаряд ОХ-350 с хвостовиком и четырехперым стабилизатором. На базе 107-мм штатных осколочных снарядов недальнобойной формы была создана и принята на вооружение в 1938 г. бомба АОХ-15 (1,5 кг ОВ). При взрыве ее корпус дробился примерно на 800 осколков, разлетающихся со скоростью 757 м/с. На Воткинском машиностроительном заводе их производили по 500 тыс. штук в год. Бомба предназначалась для поражения живой силы и бронетехники противника. Применять АОХ-15 планировалось как с горизонтальных бомбосбрасывателей, так и из ротативно-рассеивающих кассет.

Столь интенсивная подготовка к химической войне в СССР в конце 1930-х гг. возможно была вызвана полученной информацией о разработке в Германии новых видов ОВ, включая ФОВ, и химического оружия. Советские руководители могли знать об этих программах значительно больше западных союзников благодаря Вильгельму Леману (1884–1942) — сотруднику Гестапо, работавшему на иностранный отдел ОГПУ под оперативным псевдонимом «Брайтенбах». Леман с лета 1936 г. руководил контрразведывательным обеспечением ряда направлений военной промышленности Германии. Информация, поступавшая советской разведке от Лемана, касалась германской ракетостроительной программы, программы строительства подводных лодок, засекреченного завода по производству боевых ОВ, новых противогазов и др. В частности Леман передал русскому разведчику-нелегалу В. М. Зарубину копию инструкции, в которой перечислялись 14 видов новейшего вооружения Германии, находившегося на стадии изготовления или проектирования.

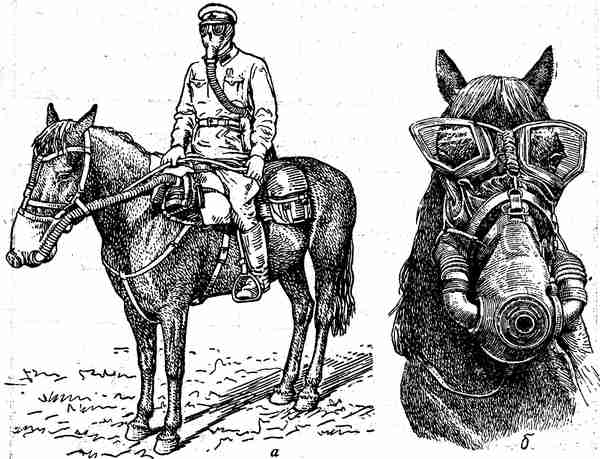

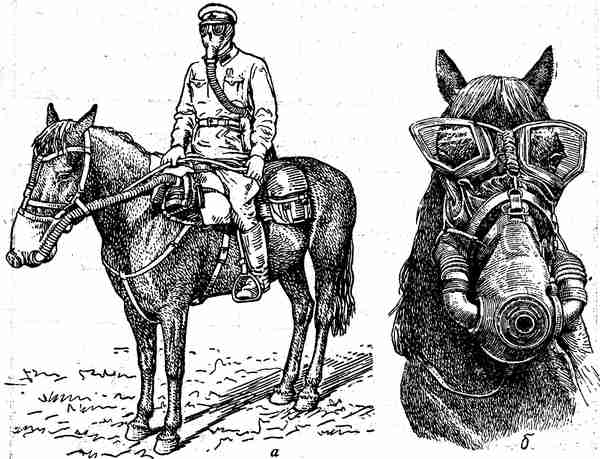

Бойцы и лошади РККА готовы к химической войне

Воюющие страны неоднократно стояли перед порогом, за которым начиналась химическая война. Она могла начаться уже в конце 1940 г., если бы Гитлер решился на операцию по захвату Британии «Морской лев». Британцы в качестве последнего средства планировали с помощью авиации использовать иприт по плацдармам, захваченным германскими войсками.

Каким бы стал ответный удар немцев представить нетрудно.

Химическая война могла начаться в конце 1941 г. на советско-германском фронте. Историк А. Н. Ардашев приводит факт обстрела в 1941 г. под Керчью советских позиций из реактивных минометов Nebelwerfer-41 химическими снарядами в ответ на применение советскими войсками ракетно-зажигательных снарядов РЗС-132. Этот боеприпас снаряжался 36-ю зажигательными элементами термита марки «6» массой 4,2 кг каждый, и предназначался для стрельбы из установки залпового огня БМ-13-16, более известной как «Катюша». За один залп «Катюша» выстреливала 1500 зажигательных элементов. Для взаимного перекрытия секторов разлета элементов устанавливали различное время срабатывания неконтактных взрывателей. При воздушном подрыве РЗС-132 на позициях противника создавались множество очагов пожара, потушить которые было невозможно. Температура горения термитной смеси достигала 4000°С. Попадая в снег горящий термит разлагал воду на кислород и водород, образуя «гремучую смесь» газов, увеличивая и без того сильное горение. При попадании термита на броню танков и стволы орудий, легированная сталь меняла свои свойства и боевая техника уже не могла быть использована. Именно такие снаряды были использованы во время впечатляющего дебюта «Катюши» под станцией Орша 14 июля 1941 г. Осуществив обстрел химическими снарядами позиций советских войск под Керчью, немцы продемонстрировали советскому командованию готовность пойти на нарушение Женевского протокола 1925 г., если продолжится применение снарядов РЗС-132. До конца войны советские войска этот тип снарядов больше не использовали.

Есть немецкое свидетельство о подготовке химической атаки против защитников Ленинграда в конце декабря 1941 г. Но по расчетам германского Генштаба для этого потребовались бы сотни тысяч снарядов с ОВ и не менее 330 батарей для их доставки к цели. Этих батарей немцам неоткуда было взять, и Ленинград избежал еще одной ужасной катастрофы.

В апреле-мае 1942 г. 11-я армия генерала Манштейна на Керченском полуострове применяла химическое оружие. Генерал-полковник Франц Гальдер в своем дневнике от 13 июня 1942 г. записал: «Генерал Окснер: доклад об участии химических войск в боях за Керчь». Однако химическая война на Восточном фронте в 1942 г. не началась, хотя немцы уже построили в Дихернфурте на Одере (сегодня город Бжег Дольни, Польша) полностью автоматизированный завод по производству табуна, и до конца войны произвели его не менее 12 тыс. т. По всей видимости, основным фактором, сдерживавшим немцев от применения ОВ, стала готовность СССР ответить масштабной химической войной.

В 1935 г. советские мощности по производству иприта в год составляли 35 тыс. т, по фосгену — 13 тыс. т, по дифосгену — 1,9 тыс. т. На 1 декабря 1936 г. советские ВВС имели на своем вооружении 90 тыс. химических авиабомб, а мобилизационные мощности промышленности были рассчитаны на выпуск в течение года 796 тыс. химических бомб. Выпуск ОВ и химбоеприпасов постоянно наращивался. К 1939 г. советская химическая промышленность поставляла армии следующие ОВ: иприт по технологии Левинштейна, иприт Зайкова, люизит, ипритно-люизитную смесь, фосген, дифосген, синильную кислоту, хлорциан, хлорпикрин, адамсит, дифенилхлорарсин, дифенилцианарсин и хлоацетофенон.

Использование боеприпасов с ФОВ дало бы немцам преимущества на непродолжительное время, так как у РККА не было соответствующих антидотов, газосигнализаторов, дегазирующих растворов, импрегнированного обмундирования. Но учитывая масштабы театра военных действий в России и мощь химических арсеналов РККА, эти преимущества немцев были бы быстро сведены на нет количеством применяемых химических боеприпасов.

Замена ОВ на более токсичное не приводит к увеличению площади очага поражения пропорционально степени увеличения токсичности. Ожидаемый рост площади очагов поражения оценивают величиной квадратного корня из соотношения летальных доз сравниваемых ОВ. Советские химбоеприпасы даже без снаряжения ФОВ были весьма эффективны, а РККА обладала достаточным количеством средств их доставки. Например, бомба ХАБ-500 убивала все живое на расстоянии до 1,5 км от точки взрыва. Образовавшееся газовое болото не рассеивалось при штиле около двух часов. А бомба ХАБ-1000 создавала концентрацию ОВ, способную на дистанции 500 м поразить человека в фильтрующем противогазе. Не самая крупная советская ипритная 105-мм мина заражала площадь 100 м2. Второго Болимова у немцев, развяжи они химическую войну, в России уже не получилось бы.

Но и химические арсеналы немцев нельзя было игнорировать до капитуляции Германии. В конце войны начальником штаба армии США генералом Дж. Маршаллом были подготовлены рекомендации по применению химического оружия против Японии. Господство в воздухе американской авиации делало этот план весьма заманчивым и относительно безопасным для вооруженных сил союзников на Тихоокеанском ТВД. Однако реализовать его не пришлось из-за противодействия Уинстона Черчилля. Британский премьер хорошо усвоил уроки химической войны, преподнесенные немецкими военными химиками войскам Антанты в 1915–1918 гг., и серьезно опасался, что Германия применит ОВ против Соединенного Королевства. Поэтому американское командование приняло решение использовать химическое оружие только в качестве ответной меры в случае нарушения Японией Женевского протокола.

Заражение местности импритом с помощью автоцистерны

Грань, за которой война из обычной превращается в химическую и бактериологическую, едва не была нарушена в августе 1945 г. После разгрома Германии бояться химического возмездия союзникам было не от кого. Спустя несколько лет после войны Гарри Трумен в письме одному из своих помощников намекал на то, что если бы боевые действия в Тихом океане затянулись до середины августа 1945 г., то он одобрил бы решение о применении как бактериологических средств, так и ОВ. Санкционированная им атомная бомбардировка имела более губительные последствия, применения других видов оружия массового поражения не потребовалось. Однако еще 3 августа 1945 г., то есть за три дня до ядерного удара по Хиросиме, заместитель командующего ВВС США генерал-лейтенант Аира Икер потребовал от химической службы представить ему доклад о возможности уничтожения посевов риса на японских островах с воздуха. Документ должен был включать сведения о самых сильнодействующих химических веществах, а также доступных средствах и способах их доставки к цели. Доклад Икер получил 10 августа — на следующий день после бомбардировки Нагасаки. Через четыре дня война с Японией закончилась.

***

Химический апокалипсис в годы Второй мировой войны был отложен благодаря наличию у воевавших стран внушительных химических арсеналов. Элементарный страх возмездия, а отнюдь не невнятный Женевский протокол 1925 г., удержал сражавшиеся стороны от развязывания химической войны, последствия которой могли стать ужасающими.

_________

Замышлявшиеся и состоявшиеся тайные операции Второй мировой войны

Вторую мировую войну начали страны, располагавшие колоссальными запасами химического оружия и занимавшиеся разработками в области оружия биологического. В период с 1939 по 1945 год страны-участницы неоднократно стояли перед порогом, за которым применение оружия массового поражение могло выйти за рамки Женевского протокола 1925 года. Он запрещал использование, но не производство и накапливание химических и бактериологических арсеналов.

УСПЕШНЫЙ «АНТРОПОИД»

Ни один из ставших известными эпизодов не противоречит реальным возможностям военной микробиологии того времени. Наиболее очевидной биодиверсией многие специалисты считают ликвидацию в 1942 году британскими спецслужбами Рейнгарда Гейдриха – начальника Главного управления имперской безопасности (РСХА) и заместителя имперского протектора Богемии и Моравии.

Исследования ботулинического токсина составляли важную часть программы по созданию биологического оружия Соединенного Королевства. В октябре 1941 года британская секретная служба попросила ее руководителя, Пауля Филдса, помочь в проведении операции «Антропоид», то есть в ликвидации Гейдриха. Группа Филдса изготовила специально модифицированную ручную противотанковую гранату № 73. Верхняя треть гранаты была обернута клейкой лентой, пропитанной веществом «BTX», то есть ботулиническим токсином.

Операция «Антропоид» в целом была неудачной. Чешские диверсанты действовали неумело, выданное им британцами оружие давало осечки. Ранения, полученные Гейдрихом в результате взрыва гранаты, оказались незначительными (осколки в области груди и селезенки), и он даже был в состоянии преследовать нападавших.

Хирургическую операцию шефу РСХА провели хорошо даже по современным стандартам. В послеоперационном периоде его состояние казалось удовлетворительным, в ране был установлен дренаж, ухудшения состояния пострадавшего ничего не предвещало, хотя и отмечалась небольшая температура. Однако на седьмой послеоперационный день дела пошли совсем иначе и на следующее утро Гейдрих умер.

Вскрытие показало отсутствие каких-то патоморфологических причин смерти. Не было ухудшения состояния раны, признаков перитонита, абсцессов, инфицирования раны или неизвлеченных инородных предметов. Сердце и легкие не имели видимой патологии. Главный германский патологоанатом записал в протокол вскрытия: «… смерть произошла вследствие занесения бактерий или яда осколком бомбы».

Хотя и нет официальных документов, но известно свидетельство самого Пауля Филдса, как-то заметившего коллегам, что он имел отношение к покушению на Гейдриха, и его смерть стала «первой зарубкой» на его пистолете. Сколько было еще таких «зарубок» у британских производителей ботулинического токсина и у самого Пауля Филдса, неизвестно.

В ПОИСКАХ ТОКСИНОВ

Свой собственный вариант биологической войны осуществляли партизаны Польши и Чехии. В декабре 1942 года гестапо обнаружило в Варшаве целый арсенал, предназначенный для биологических диверсий против германских войск.

Очень немногие биологические агенты способны вызвать быструю смерть человека. Среди них нет ни одного, способного проникнуть через неповрежденную кожу. Поэтому в годы Второй мировой войны американскими спецслужбами было разработано специальное оружие и стреловидные боеприпасы к ним, имеющие либо на наружной поверхности специальные желобки для нанесения химических или биологических агентов, либо специальную полость для заполнения такими агентами.

Из биологических токсинов в 1930–1940-е годы наиболее доступными для спецслужб являлись токсины ботулинические. Уже в ту пору было известно несколько их серотипов (A, B, C, D, E). Не существовало методов обнаружения ботулинического токсина в теле погибшего человека, если он вводился непосредственно в кровь. Обширные программы по повышению выхода токсинов А- и B-типов из культур ci. botulinum осуществлялись в США, Великобритании и Канаде. Они сопровождались исследованиями по распылительной и сублимационной сушке токсинов, измельчению сублимированных препаратов и превращению их в тонкий порошок, предназначенный для аэрозольного применения.

Тогда же западными союзниками были предприняты первые попытки выделить очищенную токсическую субстанцию устричного яда – сакситоксина (японцы для диверсионных целей изучали не менее токсичный яд рыбы фугу – тетродотоксин). Решение этой задачи оказалось чрезвычайно трудоемким делом. В некоторых случаях для получения одного грамма чистого токсина приходилось перерабатывать до 8 тонн моллюсков. Тем не менее сакситоксин был получен в количествах, достаточных для осуществления индивидуальных убийств.

Этот низкомолекулярный яд хорошо растворяется в воде, правда, по токсичности он немного уступает рицину. Но в отличие от рицина сакситоксин действует очень быстро – в течение нескольких часов. Он выдерживает кипячение и даже автоклавирование при 120 градусах по Цельсию. К тому же клиника вызываемого сакситоксином отравления в те годы была неизвестна европейским врачам. Его жертвы историкам следует поискать среди политических и военных деятелей Третьего рейха, скоропостижно скончавшихся на фоне расстройства мышечной координации, нарастания слабости, головокружения и сонливости.

В период военных действий на Восточном фронте германское командование несколько раз пыталось осуществить биологические диверсии, по своему исполнению более характерные для Первой мировой войны, но весьма эффективные и не нарушающие явным образом Женевский протокол 1925 года.

Первая из диверсий была раскрыта зимой 1942 года, когда из лагеря для военнопленных был организован побег красноармейцев, среди которых имелись сильно завшивленные и больные сыпным тифом. Этих людей немцы свободно пропустили через линию фронта на территорию, занятую советскими войсками. Они были быстро обнаружены, но по пути их следования возникло несколько очагов заболеваний сыпным тифом среди контактировавших с ними лиц.

Вторая биологическая диверсия планировалась немцами в значительно больших масштабах. В 1944 году наступающие части одного из Белорусских фронтов обнаружили в районе местечка Озаричи Полесской области три концентрационных лагеря, в которых в ужасающих условиях содержалось около 33 тыс. человек. Среди военнопленных свирепствовал сыпной тиф. Расследованием Чрезвычайной государственной комиссии был установлен искусственный характер всех трех вспышек. Для этого из различных районов Полесской, Гомельской, Минской и других оккупированных областей БССР в лагеря свозили гражданских лиц, больных сыпным тифом, и размещали их среди здоровых военнопленных. Расчет был сделан на то, что переброска больных сыпным тифом из лагерей военнопленных в тыловые районы страны вызовет там эпидемии сыпного тифа, а непосредственное соприкосновение с ними личного состава наступающих частей Красной армии повлечет распространение сыпного тифа на фронте.

Использование немцами советских военнопленных в опытах с возбудителями различных болезней, сопровождавшихся гибелью или опасных для здоровья последних, на Нюрнбергском процессе не было отнесено к применению биологического оружия.

НЕЗАДЕЙСТВОВАННОЕ ОРУЖИЕ

По итогам Первой мировой войны безусловным «лидером» среди отравляющих веществ (ОВ) стал иприт. Поэтому работы стран – победительниц в этой войне велись в направлении совершенствования ОВ кожно-нарывного действия и средств их применения. Они ознаменовались получением в 1918 году люизита, а в 1935–1936 годах «азотистых ипритов» (N-Lost) и «кислородного иприта» (O-Lost).

Но новые ОВ не выходили за рамки общего уровня знаний того времени. До самого конца Второй мировой союзники по антигитлеровской коалиции не смогли установить реальных разработок немцев в области фосфорорганических ОВ. Германскими химиками под руководством Г.Шрадера в 1936 году удалось синтезировать табун, в 1939-м – зарин, в 1944-м – зоман и создать завод по производству табуна. Благодаря новому поколению боевых ОВ Германия получила явное преимущество перед своими противниками в области химических вооружений. В случае развязывания химической войны противниками Третьего рейха применение немецкой армией зарина, зомана и табуна поставило бы перед союзниками неразрешимые до конца войны проблемы защиты войск и населения от этих ОВ.

Ответное применение иприта, фосгена и люизита, составлявших основу химического арсенала США, Великобритании и СССР, не обеспечило бы адекватного эффекта. У союзников отсутствовали соответствующие антидоты, газосигнализаторы, дегазирующие растворы, импрегнированное обмундирование. Война могла пойти по этому сценарию уже в конце 1940 года, если бы Гитлер решился на операцию «Морской лев». Только после мая 1945-го стало известно, что на высшем уровне руководства Соединенного Королевства было принято решение использовать боевые ОВ в такой ситуации в качестве последнего средства, «если все другие обычные способы обороны окажутся несостоятельными». Британцами планировалось с помощью авиации применить иприт по плацдармам, захваченным германскими войсками.

Начальником штаба армии США генералом Джорджем Маршаллом в конце войны были подготовлены рекомендации по применению химического оружия против Японии. Господство в воздухе американской авиации делало этот план весьма заманчивым и относительно безопасным для вооруженных сил союзников на Тихоокеанском ТВД. Однако реализовать его не пришлось из-за жесткого противодействия Уинстона Черчилля. Британский премьер хорошо усвоил уроки химической войны, преподнесенные немецкими военными химиками войскам Антанты в 1915–1918 годах, и серьезно опасался, что Германия вновь применит боевые ОВ против Соединенного Королевства. Поэтому американским командованием было принято решение использовать химическое оружие только в качестве ответной меры при нарушении Японией Женевского протокола. Таким образом, от развязывания химической войны по крайней мере одну из воюющих сторон удерживал не Женевский протокол, а элементарный страх возмездия.

Но порог, за которым война из обычной превращается в химическую и бактериологическую, едва не был пройден в августе 1945 года. После разгрома Германии бояться химического возмездия было не от кого. Спустя несколько лет после войны Трумэн в письме одному из своих помощников намекал на то, что если бы война в Тихом океане затянулась до середины августа 1945-го, то он одобрил бы решение о применении как бактериологических средств, так и отравляющих веществ. Санкционированная им атомная бомбардировка имела гораздо более губительные последствия, применения других видов оружия массового поражения не потребовалось.

Однако еще 3 августа 1945 года, то есть за три дня до удара по Хиросиме, генерал-лейтенант Аира Икер (заместитель командующего ВВС США генерала Генри Арнольда) потребовал от химической службы представить ему доклад о возможности уничтожения посевов риса на японских островах с воздуха. Документ должен был включать сведения о самых сильнодействующих химических веществах и доступных средствах и способах их доставки к цели. Доклад Икер получил 10 августа – на следующий день после бомбардировки Нагасаки. Через четыре дня война в Тихом океане закончилась.

___________

Михаил Васильевич Супотницкий -

кандидат биологических наук, полковник запаса.

По ссылке можно найти много дополнительной информации о химическом оружии: http://supotnitskiy.ru/index.htm

Комментарии

Применение БО немцами, мне думается, не доказано - так следует из статьи. Да и англичанами тоже.

Ничего не сказано о японских разработках, хотя об этом много говорили в ссср.

По этим ссылкам исчерпывающая информация, Микалай:

http://otvaga2004.narod.ru/publ_w5/009_chemic1.htm

http://army.armor.kiev.ua/hist-2/japan-otrava.shtml