На выставке Павла Рыженко. Опять о покаянии.

Были на выставке художника Павла Рыженко в Музее Вооруженных сил. То, что касается истории начала ХХ века – темы царя-страстотерпца Николая II, как-то не приняла душа. Ко многим картинам даны пояснения самого художника. С одной стороны, вроде бы это хорошо: посвящает в замысел художника. А с другой - не очень. Раз прочитал, второй – и появляется некое чувство досады. Как будто художник навязывает свой строй мысли, внушает свои чувства, посягает на твою свободу восприятия. И именно в отношении сюжета, связанного с судьбой Николая II. Судьба трагическая, что и говорить. С этим не поспоришь. Но если бы художник на этом остановился. Нет. Он пытается возбудить в каждом из нас чувство вины за то, что предали царя – «отца-батюшку», не защитили… И до сих пор не ПОКАЯЛИСЬ.

Это, несомненно, идет во многом от учителя и духовного наставника Рыженко – художника Ильи Глазунова. Каждый имеет право на собственные убеждения. И монархисты тоже. Но ведь и в этом случае желательно пытаться объективно оценивать события истории. Павел Рыженко рядом с одной из картин помещает большой текст о том, что в начале 1917 года даже верхушка Русской православной церкви – Синод – отказалась поддерживать русского самодержца и приветствовала Февральскую буржуазную революцию. Вопрос: почему Николай II восстановил против себя не только солдат, гнивших и умиравших в окопах за неизвестную им цель? Не только правящий класс? Не только армию, но и даже Церковь? Может, и сам он в этом хотя бы частично был виноват? И не такая уж невинная жертва? «Кругом измена, и трусость, и предательство». Виноват ли в этом народ, которого призывают покаяться?

Триптих под названием "Покаяние" (могу ошибиться, но смысл такой).

В первой картине ("Удар колокола") красноармеец, оказавшийся на колокольне, случайно задевает веревку колокола и раздается звон. И этот звон заставляет его прислушаться к внутреннему голосу, который его чем-то встревожил. Во второй картине («Веночек») он же, уже комдив, стоит на погосте у скромного деревянного креста, на котором висит непритязательный веночек – в могиле покоится его жена (надо понимать, жертва гражданской войны). В третьей картине – спустя годы, бывший красный командир, перевоплотившийся в монаха, обращается к Богу - с покаянием. За что? Видимо, за участие в братоубийственной войне, за отречение от царя-батюшки...

Красный комдив, ладно, покаялся.

А вот бывшие белогвардейцы, те, которые бежали в иные земли, показаны с большим участием. Вот они по прошествии лет в холодной каптерке французского завода «Рено» празднуют православную Пасху. Страдающие, ностальгирующие по утраченной Родине. Чужбина, конечно, не мать родна. Но покаяться им художник почему-то не предлагает. Они, значит, правы.

Вот эта предвзятость, это нескрываемое нравоучительство с призывом искупить свой грех, особенно, одной стороне – кстати, тем, кто остался дома в порушенной, холодной, голодной стране и - восстановил ее, полуживую вынянчил, как писал Маяковский, мне и не понравились.

Другое дело - его работы о богатырях земли русской – Александре Невском, Дмитрии Донском, Пересвете, святом войне, иноке Ослябе. Тут никакой дидактики. Смотришь и растворяешься в чувстве любви и гордости за нашу историю, за людей, которые в ней были. И слов никаких не надо.

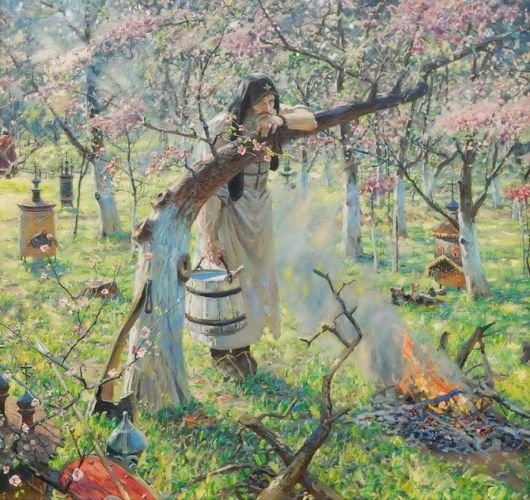

На снимке: Павел Рыженко, «Ослябя» (перед Куликовской битвой)

Комментарии