Платите за квартиру, исходя из ее рыночной цены!

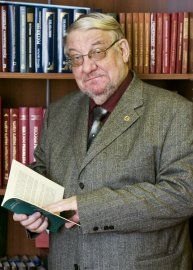

Жилой фонд России более чем на 70 процентов создан в советский период. Из каких же мозгов произрастает идея налогообложения имущества, к которому реформаторы не имеют никакого отношения? - задается вопросом директор Института проблем рынка, академик РАН Николай ПЕТРАКОВ. Он предлагает нестандартные решения для жилищной проблемы.

В современной России жилищная проблема стала еще более острой, чем в советский период. Несмотря на огромные инвестиции в строительный комплекс, для большинства граждан решение личных жилищных вопросов оказывается недоступным. И эта тенденция нарастает. Соотношение между средней заработной платой и рыночной ценой квартир таково, что работник со средним доходом в крупных городах должен выложить за однокомнатную квартиру десятилетний годовой заработок. А ипотека устроена таким образом, что получатель ипотечного кредита за те же десять лет вынужден выложить за свою квартиру двойную цену.

Но это еще не все. Влиятельная группа чиновников уже не первый год вынашивает проект закона о введении налога на квартиры, исходя из их рыночной цены. То есть каждый владелец квартиры или комнаты в коммунальной квартире или избы в деревне обязан будет платить налог на это имущество пропорционально сложившимся на сегодняшний день рыночным ценам на аналогичный жилой фонд в данном районе.

Принятие такого закона, прежде всего, носит антирыночный характер. Один из основополагающих законов рыночной практики звучит так: покупай пока дешево, продавай, когда дорого. Об этом вам расскажет любой биржевой маклер. Однако согласно пробиваемому закону такая логика не работает.

К владельцу квартиры приходит налоговый инспектор и говорит: вы купили квартиру три года назад, а теперь она стоит на рынке в два раза дороже. Поэтому налог на ваше имущество вырастает вдвое! А кстати вот у вас висит картина, кажется, Айвазовского? Да, это от моего дедушки. А знаете, сколько она стоит на нынешних торгах? Давайте-ка, обложим эту картину налогом, исходя из нынешней рыночной цены картины.

После этого диалога владелец квартиры и картины нервно вопиет: «Я не продаю свою квартиру, я здесь живу и не выставляю картину на торги. Почему я должен платить дополнительные налоги?». И здесь он прав. Законы рынка работают тогда, когда речь идет о реальной купле-продаже имущества, акций и т.д. Если товар реально поступает на рынок, государство имеет право облагать налогом выручку от его продажи. Владелец единственного жилья не вступает в рыночные отношения. Его не должны касаться рыночные спекуляции на рынке жилья. А эти спекуляции обусловлены тем, что в крупных и средних городах, в курортных и иных рекреационных зонах спрос на жилье будет всегда превышать предложение. По сути – это монопольные рынки.

Любой гражданин России, ближнего и дальнего зарубежья без всякой регистрации может приобрести квартиру или коттедж в Москве, Санкт-Петербурге, в Сочи, на Красной Поляне и т.д. Вопрос цены и больше ничего. Поэтому структура цен в главных городах России такова, что себестоимость строительства составляет не более 20 процентов цены квартиры даже в элитных домах. И теперь резвые чиновники хотят обложить коренных жителей налогом по ценам новостроек.

Методика расчета нового налога на имущество держится в полном секрете. Да потому, что научно обоснованной методики таких расчетов не может быть. Динамика рыночных цен на квартиры зависит от темпов жилищного строительства, сноса ветхого жилья, политики «точечной» застройки, миграционной динамики населения, кредитной политики коммерческих банков и многих других факторов. Поскольку количественно учесть их невозможно – все будет отдано на произвол чиновников.

Эти химеры в области жилищной политики имеют четко выраженный социально-политический аспект. Массовая приватизация жилищного фонда была проведена в самом начале реформ и трактовалась как широкий политический жест реформаторов по отношению к своему народу. Приватизация состоялась бесплатно.

Жилой фонд на российской территории более чем на 70 процентов создан в дореформенный период. Из каких же мозгов произрастает идея налогообложения имущества, к которому реформаторы не имеют никакого отношения?

В то же время есть реальные возможности совершенствования жилищной политики в социальном государстве с широким использованием рыночных механизмов.

Первое. Значительное расширение арендных отношений в сфере пользования жильем.

К сожалению, эта форма старательно вытесняется. Однако вспомним, что последняя пушкинская квартира на Мойке была им арендована. Пушкин вообще не имел недвижимого имущества ни в северной столице, ни в Москве. То же самое относится к Достоевскому, Белинскому, Некрасову… Идея «доходных» домов активно развивалась вплоть до октября 1917 года. Доходные дома строились не только для малоимущих. Каменноостровский проспект в Петербурге, Солянка и Сретенка в Москве застроены доходными домами со всеми по тем временам удобствами.

Долгосрочная аренда с правом выкупа – такой должна быть основная форма представления жилья населению в новостройках. До 50-70 процентов вновь вводимого жилого фонда необходимо предоставлять на правах аренды. Остальная часть может поступать в свободную продажу. Такой подход будет стимулировать более свободную миграцию населения в период модернизации экономики.

Молодые специалисты, обремененные покупкой квартир и ипотекой с трудом могут перемещаться в новые научно-технические центры, где имеется спрос на их профессии. Предоставляемая арендными отношениями мобильность населения может активно содействовать решению транспортных проблем в мегаполисах. В «шаговой доступности» должны быть не только магазины, но и место работы основного кормильца семьи.

Второе. В Москве следует ввести в практику жилищной политики “принцип оседлости”.

Руководство страны мечтает превратить столицу в финансовый центр международного уровня. Задача благородная. Однако в течение нескольких веков Москва является культурным, научным, образовательным центром мирового значения. Останется ли столица такой, если нынешние цены на квартиры доступны топ-менеджерам, руководителям банков, бирж, крупных корпораций, но никак не ученым, врачам, преподавателям, артистам театров, симфонических оркестров?

Нынешняя жилищная политика ведет к выдавливанию из столицы интеллектуального слоя коренных москвичей, превращению отдельных квартир в коммунальные, к миграции талантливых специалистов. Воспрепятствовать этому позволит “принцип оседлости” в жилищной политике. По аналогии с практикой многих развитых стран в сфере выдачи гражданства, требующей от эмигранта прожить в стране 7-10 лет, прежде чем подать документы на его получение.

Почему бы не распространить этот принцип на продажу квартир? Покупатель квартиры, проживший в данном городе не менее 10 лет, имеет право приобрести

квартиру по цене, равной ее себестоимости плюс 20 процентов прибыли.

Третье, резко снизить уровень квартплаты в «хрущевках», вплоть до полной

ее отмены в ветхом жилье. То же и в отношении налога на имущество.

Значительное жилищное строительство велось в послесталинские годы.

Хорошо известные “хрущевки” строились на 20—25 лет. Значит, они дважды самортизировались. Этот амортизационный фонд каким-то образом исчез. Капитальный ремонт домов во многих случаях не проводился. Качество жизни в хрущобах существенно отлича- ется от современных стандартов. Поэтому для них не только нельзя вводить налог на имущество, но, наоборот, следует резко снижать уровень квартплаты, а в ветхих домах и вообще отменить ее.

Четвертое. Аренда, купля-продажа квартир для чиновников должны осуществляться на общих основаниях. Административный ресурс при распределении квартир не может проявляться ни в какой форме.

Эти предложения, на наш взгляд, следовало бы реализовать незамедлительно. В дальнейшем жилищную политику необходимо трансформировать одновременно с совершенствованием Жилищного кодекса. Особого внимания заслуживает повышение ответственности строительных организаций перед населением (что снимет проблему «дольщиков»), а также введение в законодательство ответственности собственников квартир перед гражданами, имеющими регистрацию в этих квартирах при продаже жилья.

Опубл. "РФ сегодня", № 4 - 2011 г.

Комментарии