Про инквизицию в России

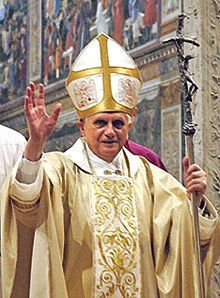

Инквизиция (от латинского inquisitio — «розыск»), Святая Инквизиция, Святая Палата (sanctum officium) — до 1965 г. высшая конгрегация (орден) католической церкви, входящая в состав курии Ватикана, с 1965 г. переименована в Конгрегацию доктрины веры и потеряла свой высший статус. Современным Великим Инквизитором является Иосиф Ратцингер — папа Бенедикт XVI. Но инквизиция была и в православной церкви.

Идейным основоположником православной инквизиции считается настоятель Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий (И. Санин, 1440–1515, канонизован в 1579), который в своём «Просветителе» призывает преследовать еретиков, не верить в искренность их покаяния, всячески разыскивать их, заточать и казнить. Помимо еретиков обличительная деятельность Иосифа Волоцкого была направлена против «нестяжателей» — последователей Нила Сорского: Заволжских старцев, Вассиана Ивановича Патрикеева и Максима Грека, осуждавших церковное землевладение. Все противники Иосифа Волоцкого стараниями его последователей были осуждены, сосланы или убиты.

Преследованием еретиков, раскольников, волшебников и святотатцев в России XVIII века занимались специальные органы — Приказ духовных дел, Раскольническая и Новокрещенская конторы, тиунское управление Синода. По оценкам историков церкви XIX века, в России XVII–XVIII веков было убито более 30000 раскольников–старообрядцев. Официальная версия православной церкви гласит, что эти жертвы убили себя сами, практикуя самоутопление, самозакапывание и самосожжение.

Российская инквизиция (Приказ инквизиторских дел) официально учреждена Святейшим Синодом 1 марта 1721 года. Целью этого учреждения был надзор за начальствующими духовными лицами в части хозяйственной и внутренней судебной деятельности в делах не большой важности. Важные дела доносились в Священный Синод. Сеть духовных инквизиторов создавалась из белого и чёрного духовенства, и подчинялась провинциал–инквизиторам архиерейских городов, те, в свою очередь, — московскому протоинквизитору (первым из которых был архимандрит московского Данилова монастыря Пафнутий), а последний — Синоду. Прежде написания доноса, инквизитору полагалось поставить в известность начальство обвиняемого или архиерея. Половина штрафных денег доставалось доносчику. Контора инквизиторских дел была упразднена в 1724 году, должности инквизиторов упразднены 25 января 1727 года.

После упразднения приказа инквизиторских дел расследованием религиозных преступлений продолжили заниматься Раскольническая контора, просуществовавшая до 1764 года и духовные консистории, организованные в 1744 году. Наиболее важными делами занимался непосредственно Синод. Они располагали собственными тюрьмами и следственным аппаратом. Если церковные органы не могли справиться с отдельными случаями, тогда они передавали дело в светские дознавательные органы — Сыскной приказ, Тайную канцелярию, Преображенский приказ, надзирая за ходом дознания. Таким образом, видно, что инквизиционная практика русской православной церкви мало чем отличалась от аналогичной деятельности римской церкви. Для написания статьи использован источник

http://chronology.org.ru/newwiki/Инквизиция

Комментарии