«Борис, ты не прав». Егор Лигачев о перестройке

P.S.

Эти интереснейшие и поучительные размышления патриарха Компартии Егора Лигачева из "Советской России" о 25-летии начала перестройки я пытался опубликовать на новостной ленте портала. Мне посоветовали поместить их в своем блоге.

Думаю, всем нам полезно еще раз вернуться в то время. Время надежд на лучшее. Время, когда перестройка еще не перешла в перестрелку (даю статью с некоторыми сокращениями).

Перестройка, начало которой ровно 25 лет назад положил апрельский Пленум 1985 года, была необходима. О том, зачем была нужна перестройка, имела ли она программу, почему потерпела крушение и какие из этого следует извлечь уроки, размышляет

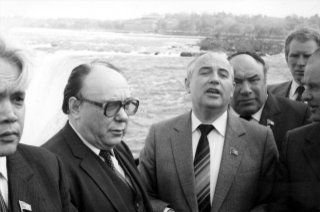

член Политбюро ЦК КПСС тех лет Е.К. Лигачёв.Социалистическая перестройка была необходима, возможна, осуществима. К 80-м годам страна подошла с мощным экономическим, культурным потенциалом, огромным влиянием на ход мирового развития, То было время созидания, ничего общего не имеющего с «эпохой застоя», как оклеветали тот период наши противники. Вместе с тем в стране нарастали трудности, увеличивался разрыв между СССР и развитыми странами Запада в области производительности труда, эффективности производства гражданской продукции, отставала в своем развитии социалистическая демократия, не обеспечивался платежеспособный спрос населения на качественные товары народного потребления, накопились вопросы в отношениях между центром и союзными республиками.

В своем выступлении в Кремле в 1986 году я сказал следующее: «Речь не идет об изменении сущности нашего общественного строя. Напротив, этот процесс нацелен на укрепление и развитие основополагающих социалистических принципов, чтобы надежно обеспечить новый устойчивый подъем экономики и благосостояния народа». Итак, перестройка была задумана, как социалистическое обновление, без какого-либо демонтажа социализма.

Для новоявленных «демократов» ничего не создавших значительного в жизни, перестройка означала слом советской системы и замещение ее капитализмом. М.С.Горбачёв, по-видимому, чтобы оправдать измену социализму, причиненные страдания народу, выдвинул в конце перестройки идею нереформируемости советской общественной системы, невозможности ее улучшения. Таковы две прямо противоположные позиции.

Неправы товарищи, которые говорят о том, что перестройка не имела ни целей, ни программы. Целью перестройки являлось создание высокоэффективной экономики, дальнейшее улучшение материальной жизни людей, расширение реального участия трудящихся в управлении государством. Для достижения этих целей были определены основные направления, разработаны программы, выделены материальные и финансовые ресурсы. Основным экономическим звеном программы перестройки была определена «модернизация и опережающий рост машиностроительного комплекса» и на этой основе в последующем реконструкция народного хозяйства и социальная переориентация экономики с широким использованием достижений развивающейся науки.

На программу модернизации машиностроительного комплекса, и прежде всего станкостроения и электроники, было выделено в двенадцатом пятилетнем плане (1986–1990) 200 млрд рублей – в два раза больше, чем в предыдущие десять лет. С целью удовлетворения растущего платежеспособного спроса населения выделялось 70 млрд. рублей на создание современной легкой и пищевой промышленности, то есть больше, чем за весь сорокалетний послевоенный период.

В пятилетнем плане была предусмотрена конверсия оборонной промышленности для производства мирной продукции. Эти планы в первый период пятилетки успешно выполнялись.

Зачастую перестройку изображают как сплошной провал от начала до конца. Это не так, совсем не так. Перестройка народного хозяйства, как центрального звена всей политики социалистического обновления общества, прошла два этапа.

На первом этапе перестройки (1985– 1988), когда преобразования шли в рамках социализма, было приостановлено нарастание негативных тенденций в экономике и обществе в целом, положено начало новому подъему народного хозяйства на базе научно-технического прогресса. Возросла трудовая и общественная активность граждан, поддержка решений партии, Советов.

Темпы прироста производства промышленности возросли на 5% по сравнению с 3% в одиннадцатой пятилетке, в сельском хозяйстве – соответственно 3% и 1%. В двенадцатой пятилетке был получен самый высокий урожай зерновых за всю историю земледелия, среднегодовое производство зерна составило больше, чем в предыдущей пятилетке, на 27 млн. тонн, молока – на 10 млн. тонн.

За двенадцатую пятилетку было построено жилья больше, чем за любую другую пятилетку, прирост по сравнению с одиннадцатой пятилеткой (1981–1985) составил почти 20%, а школ, детских садов, больниц, клубов – 15–51% . При общем росте производства промышленной продукции в 1988 г. на 13% объем машиностроения – основное звено экономической стратегии партии – возрос на 19% . Ежегодно увеличивалось население страны на 2 млн. человек, после слома Советской власти население только России стало ежегодно сокращаться на 700 тысяч человек.

В последующем на смену созиданию пришли разрушительные процессы.

Второй этап перестройки (1988–1991) – дезорганизация экономики, потребительского рынка, рост цен, обострение дефицита товаров, забастовки, национальные конфликты, разгром компартии. Перестройка завершилась в 1991 году контрреволюционным государственным переворотом, разрушением Советского Союза. После 1991 года это уже другой период истории – реставрация капитализма.

Каковы же причины невиданной в истории общественной катастрофы?

Тут тоже нет однозначного мнения. Одни считают, что это главным образом действие внешних сил – империализма, другие – внутренние факторы. Раздаются голоса, что якобы социализма в России не было, а роль Горбачёва и Ельцина оценивается «как исторический подвиг в ликвидации тоталитаризма». Между тем нарушения социалистической законности были вскрыты и ликвидированы самой партией, коммунистами.

Причиной разрушения Советского Союза, коммунистической партии, ликвидации советской власти

является предательство руководящей группы лиц – карьеристов, националистов, их политическое перерождение, жажда личного обогащения за счет грабежа народного добра и безраздельного управления государством.

Компартия, Советская власть не позволяли ни того ни другого. Все они стали долларовыми миллионерами и миллиардерами.

Другим фактором разрушения страны является резкое ослабление планового управления народным хозяйством, введение рыночных отношений без подготовки – сначала в виде свободных, договорных цен, а затем разгосударствления имущества (передачи его в частную собственность), создания так называемых кооперативов. Все это, вместе взятое, привело к нарушению пропорций производства и потребления, значительному превышению темпов роста зарплаты над темпами роста производительности труда, денежной массы над товарной. В свою очередь это обернулось резким возрастанием дефицита товаров для населения, расстройством социально-экономического комплекса, недовольством населения

Темп прироста зарплаты в 2 раза опережал темп увеличения производительности труда, денежные доходы возросли за пятилетку на 60%, а производство потребительских товаров – на 19%, что привело к опустошению магазинов.

Реализация значительной части производимой продукции по свободным, договорным ценам между производителями и потребителями в силу развитого монополизма в производстве определенной продукции (при плановом ведении хозяйства это неопасно) привела к небывало высоким ценам и росту суммы прибыли. Причем прибыль уходила, как правило, не на развитие производства, не на его техническое перевооружение, а на делёж.

Большой урон экономике, нравственности нанесли извращения ленинской идеи о роли кооперации в строительстве социализма. В организованных кооперативах согласно принятому постановлению за коллективной оболочкой скрывались хозяева частной собственности, а остальные – наемные работники. Они стали прибежищем теневого капитала, отсюда вышла группа крупных буржуа, олигархов. Вместо того чтобы использовать кооперативы для организации мелких товаропроизводителей, стали их создавать на базе аренды или выкупа имущества государственных предприятий. Причем продукция в основном продавалась не населению, а госпредприятиям по высоким ценам.

Разгосударствление, насаждение частной собственности нужно было тем, кто работал на разрушение советского строя. После государственного переворота приватизация по-ельцински привела к упадку экономики, утрате общественной собственности – экономической основы Советской власти.

И все-таки это далеко не все, когда речь идет об истоках расчленения Советского Союза. Главная причина разрушения Советской страны – подрыв идейных и организационных основ КПСС, образование в ней группировок, платформ и ликвидация ее руководящей роли. Дело дошло до того, что на ХХVIII съезде КПСС (1990 г.) в принятом новом Уставе партии было зафиксировано «право коммунистов объединяться по платформам в ходе дискуссий». Между тем в ленинской резолюции «О единстве партии» предписывалось исключение фракционеров из партии, немедленный роспуск любых фракций, платформ.

В КПСС возникла фракция «Демократическая платформа», «Марксистская платформа», левоцентристские группировки. «Демократическая платформа», к примеру, выдвинула требование организовать свои структуры на всех уровнях, прекратить уплату членских взносов в КПСС, разделить имущество партии.

КПСС стали отстранять от экономической политики. Последовало указание не вмешиваться в выборы народных депутатов СССР, решение кадровых вопросов свести до минимума. Если раньше под контролем ЦК было около 15 тысяч должностей, то после ХХVIII съезда – примерно 2 тысячи. Таким образом партия лишалась самого мощного рычага политики – подбора основных руководящих кадров страны. В партии прекратил работу уставной орган – Секретариат ЦК КПСС, где начали концентрироваться здоровые силы ЦК, полностью изменился состав Политбюро. Автора этих строк уже за полтора года до ликвидации СССР не было ни в ЦК, ни в Политбюро, ни в Верховном Совете СССР. Начался массовый отток людей из партии. За 1990 г. вышло из партии 1,8 млн человек, прекратила работу пятая часть цеховых парторганизаций.

Буквально шла травля, охота на коммунистов, активно выступающих за перестройку на социалистических началах, против демократов, политических карьеристов. Работники прокураторы Гдлян и Иванов сеяли подозрения о взяточничестве среди членов Политбюро, в том числе и в отношении Е.К.Лигачёва. Пришлось обратиться с письмом в Прокуратуру СССР, к Съезду народных депутатов СССР, в Верховный Совет СССР, ЦК КПСС с просьбой рассмотреть обвинения в мой адрес и результаты расследования опубликовать в печати. Все вышеназванные органы самым тщательным образом, притом гласно, публично провели проверку и обсуждение. Признали, что это «злостная выдумка», а исполнители заказа Ельцина уволены.

Спрашивается, было ли оказано организованное сопротивление враждебным силам. К сожалению, сопротивление носило запоздалый характер...

Какие же надо извлечь уроки из временного поражения социализма в нашей стране?

Основной урок – беречь сплоченность и единство партийных рядов, не терять бдительность, идейно и организационно укреплять КПРФ, Союз компартий, а равно компартии, входящие в его состав. Развивая внутрипартийную демократию, ни в коем случае не допускать в компартиях политического карьеризма, каких-либо фракций, платформ. Противник рассчитывает на предателей внутри партии.

Модернизация – это улучшение, совершенствование. Модернизация капиталистического общества – программное требование социал-демократии, главным для которой является стремление уберечь, «улучшить» капитализм, избавив его от крайних мерзостей, не меняя основ. Социалистическая модернизация – изменения, совершенствование общества в процессе строительства социализма, подобно НЭПу, ГОЭРЛО, пятилеткам индустриализации, коллективизации, культурной революции.

Модернизация, объявленная президентом России, означает сохранение и упрочнение капитализма, то есть движение вспять, назад. Заявление Г.А.Зюганова «Имя модернизации – социализм» полностью соответствует завещанию В.И.Ленина о том, что «нельзя идти вперед, не идя к социализму».

Комментарии

отрывок

Мужик Егор сказал ему, что ты не прав Борис

Что это ты в стране сожрал весь сахар соль и рис,

Что голодает весь Свердловск, благодаря тебе

Не позавидуешь теперь Борисовой судьбе