ВУ как судебная уловка

О такой судебной уловке, как неуместное применение положения о конклюдентных действиях, речь уже шла. На этот раз поговорим о ВУ, которое порой оказывается весомее закона...

ВУ – это внутреннее убеждение, которое, вообще говоря, свойственно многим. Но только судьям дано право принимать решения, имеющие силу закона. Пользуясь этим правом, отдельные судьи принимают порой совершенно абсурдные решения.

Так, не в меру доверчивый судья Кировского районного суда Казани Эдуард Каминский – ныне судья Верховного суда Республики Татарстан, разрешая спор между нанимателем муниципальной двушки – инвалидом I группы Николаем Игнатьевым, ныне покойным, и трижды сидельцем РФ Иреком Каюмовым, учел заявление последнего о том, что Игнатьеву он приходится сыном.

Поверив фантазиям г-на Каюмова, судья Каминский принял благородное решение: постороннего нанимателю собственника частного жилья – г-на Каюмова с только что народившейся грудной дочерью без ее матери в спорную муниципальную квартиру вселить, а законную супругу нанимателя – Гюльнару Зиннатуллину, осуществлявшую постоянный внешний уход за своим безногим мужем, из этой квартиры выселить. Потому что лжесын видите ли не давал согласия «отцу»на ее вселение. Остаток жизни Игнатьева был отравлен судебными тяжбами. Он так и умер, не дождавшись законности...

Спор из-за муниципального жилья разрешился в пользу г-на Каюмова, который на горбу своего «отца» въехал-таки в благоустроенную трехкомнатную муниципальную квартиру, несмотря на то, что, казалось бы, не имел на нее никаких прав. Эту квартиру на втором – недоступном безногому Игнатьеву этаже его «семье» выделил гуманный судья Владимир Морозов.

Состав этой «семьи» судья Морозов определил с подачи помощника районного прокурора Сергея Перфильева, который в этот состав включил постороннюю для Игнатьева семью Каюмовых, не включив супругу нанимателя. О причинах, побудивших г-на Перфильева поступить подобным образом, можно только догадываться...

Трудно чем-либо приличным объяснить и мотивацию Алексей Песошин – в то время руководителя казанского исполкома, а ныне первого вице-премьера Татарстана. Г-н Песошин отказал Игнатьеву в заключении договора социального найма, ничем это не объяснив. Быть может, г-н Песошин понимал, что у исполкома нет оснований включать в договор социального найма в качестве членов семьи нанимателя Каюмовых...

Более решительным, если не сказать наглым, оказался Комитет ЖКХ исполкома Казани, который, попирая нормы ЖК РФ, заключил-таки договор социального найма с г-ном Каюмовым. На это я обратил внимание республиканской Госжилинспекции. Но она ограничилась отпиской, сообщив автору этих строк, что он обратился не по адресу...

Итак, собственник спорного жилья – муниципальное образование не включил Каюмовых в договор социального найма, в виду чего судье Морозову пришлось-таки основываться на положении о конклюдентных действиях Каюмовых, которых муниципальное образование якобы вселило в спорную квартиру, чего на самом деле не произошло.

Положение о конклюдентных действиях суды используют и при разрешении споров, касающейся вопросов жилищного хозяйства и коммунального комплекса (ЖКХ). А в Жилищном Кодексе РФ нет нормы, позволяющей судьям принимать решения на основе на конклюдентных действий потребителей жилищных услуг и коммунальных ресурсов (ЖКУ).

Более того, в ст. 162 ЖК РФ прямо указывается на необходимость заключать договора с потребителями именно в письменной форме.

Справка

Конклюдентными признаются действия, посредством которых лицо определенно выражает свое намерение совершить ту или иную сделку. Однако заключение сделок подобным образом допускается только в тех случаях, когда это предусмотрено законом, как, например, в случае принятия наследства (ст. 1153 ГК РФ) либо если эта сделка может быть совершена в устной форме.

Если же поставщик, обеспечивая потребности собственника жилья в ЖКУ, не заключил с ним соответствующий договор, он не должен ссылаться на то, что потребитель оплатил полученный ресурс и тем самым выразил свое волеизъявление на заключение соответствующего договора. Потому что в гражданском праве умолчание расценивается как отказ от совершения сделки. И только в тех случаях, когда это установлено законом или же предусмотрено соглашением сторон, основывающемся на законе, умолчание можно толковать как признание воли на совершение сделки.

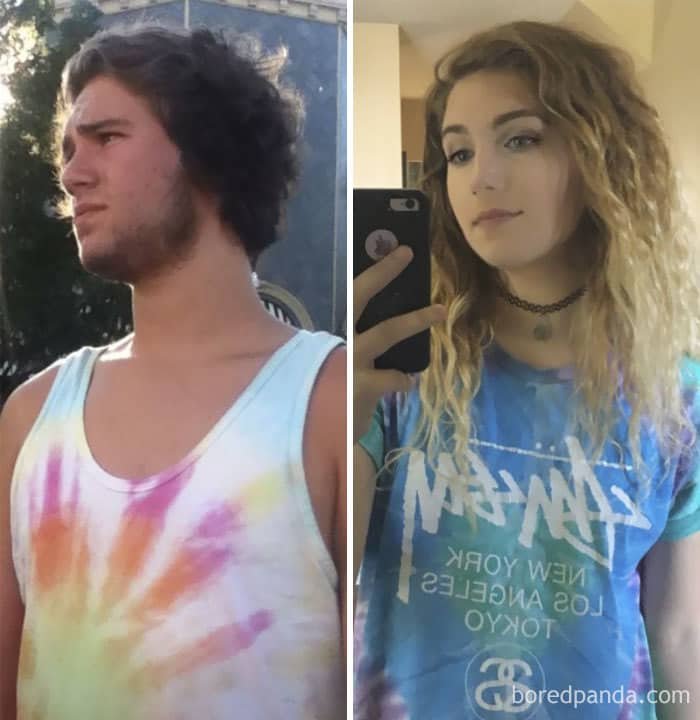

Поясню сказанное на житейском примере. Допустим, что симпатичная соседка, расслабившись позволила любвеобильному соседу воспользоваться ее благосклонностью. Посчитав, что однажды отдавшись, дама совершила конклюдентные действия, мужчина пришел к выводу, что теперь соседка должна по первому требованию удовлетворять любые его прихоти. И когда дама отказалась это делать, добиваясь своего, применил физическую силу. Можно не сомневаться, что суд даст любвеобильному соседу как минимум лет пять, чтобы тот поразмышлял на досуге, правильно ли он применил положение о конклюдентных действиях, изнасиловав соседку.

Вернемся, однако, к ВУ, основываясь на котором некоторые судьи принимают явно абсурдные решения. При этом никакие ваши доводы, будь они трижды законными и обоснованны, повлиять на таких судей не способны.

И не стоит рассчитывать на вышестоящие судебные инстанции. Они, как правило, с пониманием относятся к дефектным решениям нижележащих коллег, в чем я не раз убеждался на практике, которая, как утверждают классики, и есть критерий истины.

Сказанное касается, в частности, порочной практики учреждений российской системы правосудия. Эта порочность обусловливается тем, что государство в целом и суды, в частности имеют устойчивый иммунитет против общественного контроля.

Государство даровало нам закон Об основах общественного контроля. Однако де-факто общественного контроля над качеством судебных решений как не было, так и нет. А игнорирование норм «продиктовано желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним». См. п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N45 «О судебной практике…».

Кто как, а я, например, совершенно убежден в том, что чаша с судебной практикой на весах Фемиды не должна быть весомее чаши с законом. И если где-то кое-кто у нас порой опирается не на закон, а на ВУ, то это происходит потому, что законодатель предохраняет государство и его органы от общественного контроля. И это, заметим, происходит при нашем с вами попустительстве...

На основе авторского материала.

Комментарии

Это даже не порок, а главная скрепа нашего (право) левосудия!

Но ничего сделать нельзя, пока у власти данная команда на всех уровнях... Ложитесь спать и не ломайте голову!.. Гнилой плод рано или поздно сам рухнет, в силу имманентно присущей ему гнилости и пойдёт на удобрение... :)))

«"КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ" ©. »

во-вторых, как следствие первого,

http://maxpark.com/community/666/content/694896

Вот и Игнатьевым случилось то, чего так ждали все заинтересованные лица, не имеющие совести.

Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед.

Общеизвестно, что при оценке доказательств суд обязан руководствоваться требованиями пункта 5 статьи 67 ГПК РФ и результаты оценки отразить в принятом решении, что практически не делается ни одним из судей.

Вот Вам и козыри: нет оценки доказательств, значит действуете необъективно, несправедливо и пристрастно.