Вакуумный транзистор сможет преодолеть рубеж 1 терагерц

Во второй половине 20 века кремниевые транзисторы (MOSFET) полностью заменили радиолампы в электронных устройствах. Это вполне естественно, учитывая многочисленные преимущества полупроводников: миниатюрность, дешевизна, эффективность, прочность, надёжность, и самое главное — эффективный техпроцесс химического вытравливания транзисторов в интегральных схемах. Технология позволила создавать чипы с миллиардами транзисторов. С годами они становились всё меньше, расстояние между истоком и стоком сокращалось, за счёт чего росла производительность электроники (закон Мура).

Во второй половине 20 века кремниевые транзисторы (MOSFET) полностью заменили радиолампы в электронных устройствах. Это вполне естественно, учитывая многочисленные преимущества полупроводников: миниатюрность, дешевизна, эффективность, прочность, надёжность, и самое главное — эффективный техпроцесс химического вытравливания транзисторов в интегральных схемах. Технология позволила создавать чипы с миллиардами транзисторов. С годами они становились всё меньше, расстояние между истоком и стоком сокращалось, за счёт чего росла производительность электроники (закон Мура).

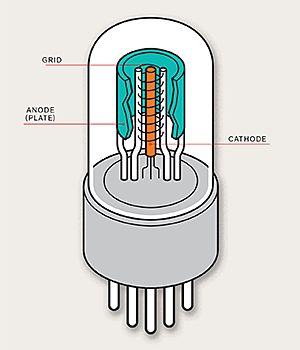

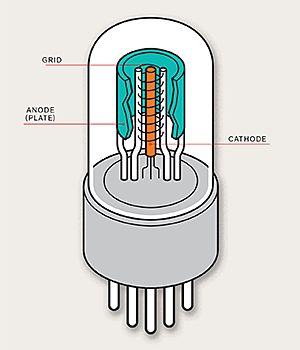

Несмотря все перечисленные недостатки, электронные лампы обладают определёнными преимуществами перед транзисторами: сам по себе вакуум — это лучшая среда для передачи электрона, чем твёрдое тело, где возникают помехи из-за столкновения электронов с атомами материала, шумы и искажения. К тому же, радиолампы более устойчивы к радиационным повреждениям.

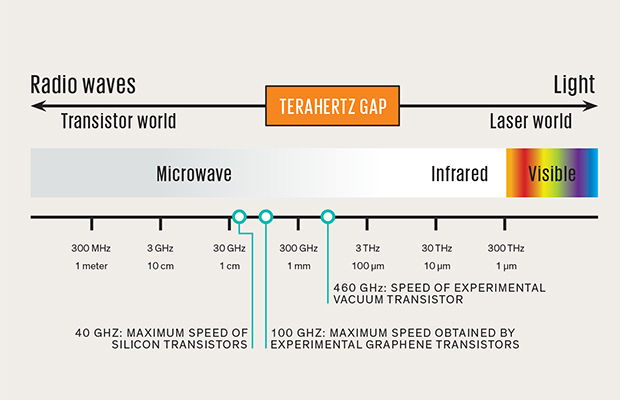

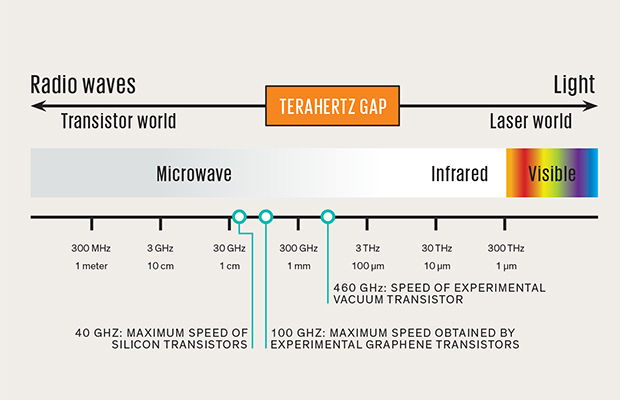

Если в обычных транзисторах использовать вакуум, то удалось бы совместить преимущества обеих технологий. Теоретически, вакуумный транзистор может работать на терагерцовых частотах, на порядок быстрее существующих кремниевых аналогов. Сотрудники исследовательского центра NASA Ames давно экспериментируют в этом направлении. Им удалось добиться довольно многообещающих результатов, пишет IEEE Spectrum.

Кремниевые микросхемы подошли к физическим пределам миниатюризации, и сейчас рассматривается несколько направлений дальнейшего развития технологии: углеродные нанотрубки, графен, нанопровода и проч. Вакуум-канальный транзистор (vacuum-channel transistor) дополняет этот список.

В радиолампе электронная нить, похожая на нить в лампе накаливания, нагревает катод до такой степени, что тот испускает электроны. Такая конструкция — причина высокого энергопотребления и низкой надёжности радиоламп, которые часто выгорают.

Но в вакуум-канальном транзисторе отсутствует нить накаливания, и катод не нужно нагревать.

Если устройство сделать миниатюрного размера, то становится возможна автоэлектронная эмиссия под действием внешнего электрического поля без предварительного возбуждения электронов.

Проблему с наличием чистого вакуума под давлением инженеры NASA Ames решили, сократив расстояние между катодом и анодом настолько, что оно становится меньше, чем длина свободного пробега электрона, прежде чем он столкнётся с молекулой газа. При нормальном атмосферном давлении длина свободного пробега электрона составляет около 200 нм. А если использовать гелий, то она увеличивается до 1 мкм. При достаточно низком напряжении у электронов не хватит энергии, чтобы ионизировать гелий, так что деградации катода не происходит.

В прототипе вакуумного транзистора NASA Ames для управления транзистором используется стандартный затвор из диоксида кремния, как в MOSFET.

«Хотя наша работа пока находится на ранней стадии, мы считаем, что сделанные нами улучшения в конструкции вакуум-канальных транзисторов могут когда-нибудь оказать значительное влияние на электронную промышленность, особенно в приложениях, где важна производительность, — пишут исследователи. — Наш первый прототип работает на частоте 460 гигагерц, это примерно в 10 раз выше, чем лучший кремниевый транзистор».

Инженеры считают, что именно вакуумный транзистор первым сможет преодолеть рубеж 1 терагерц.

Правда, придётся решить несколько проблем, в том числе с энергопотреблением. Вакуумный транзистор NASA Ames работает от напряжения 10 вольт. Нужно ещё и найти способ размещения множества вакуумных транзисторов на одной микросхеме.

Комментарии

То, что по русски называется бубнили.

Но дело не в классе приемника, а в рабочих частотах. УКВ-станции в наших широтах не вещали вовсе, а полоса частот в диапазонах ДВ, СВ и КВ была совершенно недостаточной для качественного звука.

Я тоже собирал усилители. Мой любимый (2х50) имел полосу пропускания от нуля до 100 кгц с небольшим горбиком в районе 80 кгц (примерно 0,1 дБ) на АЧХ. Он имел малые нелинейные искажения и был очень экономичен (почти класс Б) и помещался на площади спичечного коробка (два канала, кроме выходных транзисторов).

Но на биполярниках - тогда вообще не было мощных полевиков.

Комментарий удален модератором

Кстати, нелинейности колонок достаточно эффективно подавляются электромеханической обратной связью (ПОС по току и ОС по напряжению). В то время, я посчитал ЭМОС и получилось, что выходное сопротивление усилителя мощности должно быть отрицательным и равно по величине омическому сопротивлению колонки. Именно тогда достигается идеальная компенсация искажений.

То есть снимается сигнал с измерительного резистора в цепи колонки и подается на плюсовой вход операционника. Я ставил резистор 0,5 Ом.

Надеюсь вы знаете, как делается сумматор на операционниках?

Подавляя активную составляющую, мы получаем строгую пропорциональность напряжения звуковому давлению, развиваемому колонкой. Это не очень сложно выводится из формул для звукового давления и противо-ЭДС, возникающей в катушке динамика при перемещении диффузора.

От перегрузки защищает отрицательная обратная связь по напряжению.

Если бы динамик имел только активное сопротивление, например, 4 ома, то пока выходное сопротивление усилителя не стало бы менее -4 ома (например -5) его поведение не менялось бы, так как общее сопротивление оставалось бы больше нуля. При достижении нуля работа усилителя стала бы неустойчивой, а при общем отрицательном сопротивлении он превратился бы в триггер, то есть сохранял бы высокое или низкое состояние на выходе до тех пор, пока на вход не был бы подан сигнал противоположной полярности и достаточной для переключения амплитуды.

Но у динамика есть еще и реактивное сопротивление, то есть при подаче сигнала в нем развивается противо-эдс, когда катушка с диффузором двигаются в поле магнита. И чем быстрее двигается катушка, тем выше противо-эдс (и звуковое давление диффузора).

То есть при нулевом общем (активном) сопротивлении напряжение на выходе усилителя равно противо-эдс и звуковому давлению.

То есть введение ПОС по току меняет АЧХ усилителя таким образом, что она становится зеркальным отражением зависимости звукового давления от частоты, которое было нарисовано на шильдике ваших колонок.

Что и требуется от хороших колонок.

Даже пластинки, которые я слушал на стареньком Урале, не давали мало-мальски приличного качества звука. Во-первых - они были плохо записаны, во-вторых - плохо сделаны, в третьих - весь звуковой тракт приемника был подешевле, а не получше.

Аудиофилы и любят ламповые усилители за характерный окрас третьих гармоник, которые придают звонкость звуку.

Но это все от лукавого. Тот, кто пишет звук, имеет возможность придать ему любую окраску и записать в любом виде (хоть после лампового усилителя, если совсем сдвинулся), а наше дело воспроизвести то, что дали, а не портить. Но я знаю множество людей, которые просто не могут не вмешаться - разукрашивают автомобили всякими прибамбасами, клеют на одежду всякие стразики, выкручивают тембры так, что уши сворачиваются и хочется убежать... и считают себя типа элитой. :)))

Кстати, поищите в интернете ЭМОС. Когда-то это было модным.

КИНАПовские колонки считались крутизной! И что смешно - сейчас это чуть ли не возрождается - и лампы, и КИНАП и дурацкая мыльница ЛОМО-компакт. Люди ищут то о чем мечтали, но не могли купить. :)

Все переходы в полупроводнике происходят внутри кристалла, откуда внутри кристалла может быть вакуум? :)

А недавно стало модным делать на лампах мощные усилители звука в стиле ретро, однако и характеристики у них очень даже вполне...