Во вторник, 11 февраля в ВШЭ был представлен доклад «Невидимый гигант»: ФСИН и российский рынок труда», в исследовании анализируется вся информации о трудовой занятости за решеткой, которую удалось найти в открытых источниках. Работу представляли Антон Табах, старший экономист Института энергетики и финансов и Олеся Костенко, ассистент кафедры экономики труда ЭФ МГУ, по итогам выступления на «Финмаркете» была опубликован краткий отчет

Главный вывод: руководство колоний имеет почти неограниченные возможности эксплуатировать рабский труд заключенных, с которыми тюремное начальство часто рассчитываются натуральными льготами в виде свиданий или освобождений от штрафной зарядки. Наиболее конвертируемая валюта на зонах – условно-досрочное освобождение.

Как считают авторы доклада, реальное производство продукции предприятиями ФСИН вдвое больше того, что отражается в официальной статистике. Дополнительные доходы достаются тюремному начальству и компаниям-контрагентам, которые могут управляться родственниками или знакомыми работников ведомства

«По всем параметрам ФСИН является одним из крупнейших работодателей в России. На 1 января 2014 года в учреждениях ФСИН содержалось 677,2 тыс. человек, в том числе порядка 120-130 тыс. подследственных в СИЗО», – говорит Табах, – «На эту же дату в системе ФСИН насчитывалось 308,9 тыс. штатных сотрудников. 60% работающих в системе ФСИН осуществляют охранные функции. Остальные – тыловое, медицинское, воспитательное обеспечение, занятые на производствах, в финансово-экономических отделах.

В некоторых областях России учреждения ФСИН играют системообразующую роль. Сотрудники вместе с осужденными до 60% рабочей силы ряда муниципальных районов Мордовии, Коми, Чувашии. География размещения учреждений ФСИН зафиксировалась на уровне 30-40-летней давности. Есть регионы, где сложились уже целые династии сотрудников ФСИН вплоть до пятого поколения. В Мордовии есть ведомственные кадетские корпуса, где готовят будущую охрану.

При этом, количество зэков, которые реально работают на производстве не так уж велико.

8% участвуют в хозяйственном обслуживании самих заключенных, не подлежат привлечению к труду 64% заключеннаых, в том числе пенсионеры, инвалиды, осужденные пожизненно и подследственные в СИЗО. Некоторые осужденные не работают просто потому, что негде.

Официальная загрузка работающих на производство всегда не высока. Хотя есть сведения, что людям приходится работать в две смены по 16 часов. Бывает и так, утверждают исследователи, что по документам производство простаивает, но на самом деле работа идет полным ходом, а продукция отгружается «налево». Оценить объемы «левака» крайне затруднительно, но он, по словам тех, кто работал в колониях, может составлять до половины общего. Возможно, с его увеличением связано официальное падение уровня заявленных норм выработки.

Нормы выработки устанавливаются на уровне отдельных колоний. Таким образом отследить их крайне сложно, что дает простор для злоупотреблений. Оценить объем получаемых нелегальных доходов невозможно даже приблизительно.

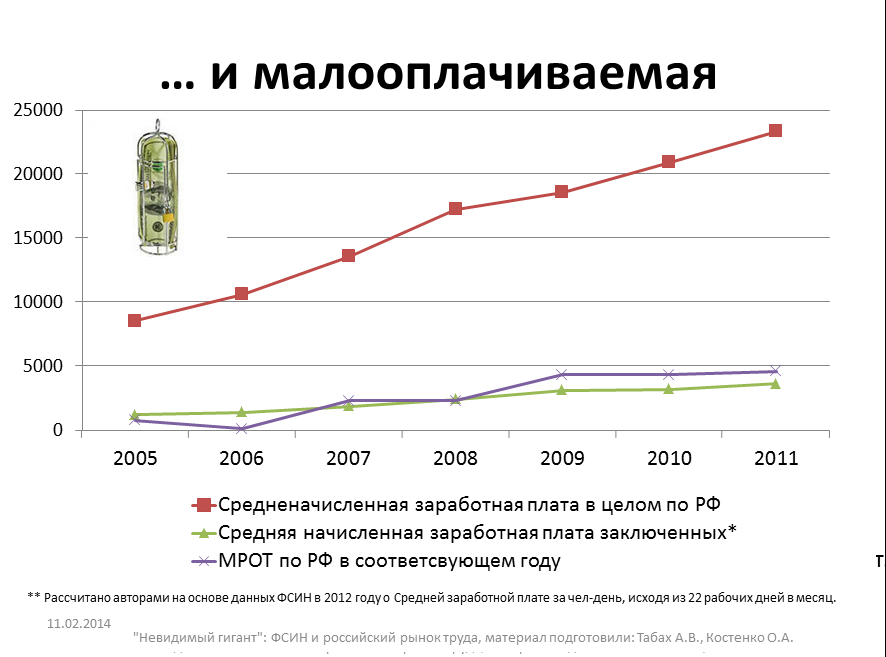

Заработки в 200-300 руб. в месяц – во многих местах норма. Люди легко на это соглашаются, потому что иполнительность на производстве – главый критерий для УДО. Есть льготы в виде дополнительных свиданий, дополнительного времени для просмотра телевизора. Наличных в колонии быть не может, однако деньги с индивидуального счета могут быть использованы для приобретения в тюремном ларьке сигарет, чая, конфет.

Преобладают швейные производства – 32% по объему выручки (48% цехов), деревообработка – 17% выручки, металлообработка – 12%, услуги – 6%. По количеству рабочих мест данных нет.

Впрочем Собрать статистику по предприятиям ФСИН очень сложно. Ведомственные производства фигурируют только в отчетах Росстата. Однако в Пермском крае порядка 40 колоний, на которых есть предприятия, где остальные, про которые доподлинно известно, что они есть и функционируют непонятно.

Комментарии

Сегодня уже есть бизнесмены с погонами, материально заинтересованные в росте числа зеков, которых можно заставить работать (на дядю, не на государство) 16 часов в сутки. Пока влияние этой "бизнес-элиты" не очень велико по сравнению с нефтесосущими олигархами. Но цены на нефть падают, а беспредел в стране растет, так что зарекаться ни от чего не стоит.