русское и советское

Совецкая литература на предметном стекле русского писателя

Если уже

искать слабую аналогию \совецкой литературе\, то нужно обратиться к невинному

младенчеству европейской литературы, к тому весьма отдаленному

времени, когда разыгрывались бесхитростные мистерии и

грубоватые басни. Черти с рогами, скупцы с мешками, сварливые

жены, толстые мельники и пройдохи дьяки -- все эти литературные

типы были до крайности просты и отчетливы. Моралью кормили до

отвала, суповой ложкой. Разглагольствовали звери -- домашний

скот и лесные твари,-- и каждый из них изображал собой

человеческий атрибут, был символом порока или добродетели. Но,

увы, литература не удержалась на этой дидактической высоте, ее

грехопадением была первая любовная песня.

К счастью, нет никаких оснований предполагать, что

советская литература в скором времени свернет с пути истины.

Все благополучно, добродетель торжествует. Совершенно неважно,

что превозносимое добро и караемое зло -- добро и зло

классовые. В этом маленьком классовом мире соотношения

нравственных сил и приемы борьбы те же, что и в большом мире,

человеческом.

...

Еще проще обстоит дело с типами женскими. У советских

писателей подлинный культ женщины. Появляется она в двух

главных разновидностях: женщина буржуазная, любящая мягкую

мебель и духи и подозрительных спецов, и женщина-коммунистка

(ответственная работница или страстная неофитка),-- и на

изображение ее уходит добрая половина советской литературы. Эта

популярная женщина обладает эластичной грудью, молода, бодра,

участвует в процессиях, поразительно трудоспособна. Она --

помесь революционерки, сестры милосердия и провинциальной

барышни. Но кроме всего она святая. Ее случайные любовные

увлечения и разочарования в счет не идут; у нее есть только

один жених, классовый жених -- Ленин.

Нетрудно представить себе, какая, при наличии данных

типов, может получиться фабула. Если, говоря на метафизическом

советском языке, установка в романе на пол, то вскрывается

отношение героини к матросу, к солдату, к бедняку, к кулаку, к

сомнительному специалисту и к ее надушенной сопернице --

супруге специалиста.

Как и простоватый, но все же святой матрос

иногда невольно грешит против класса в своем здоровом, но

неосмотрительном увлечении буржуазной женщиной, так и святая

героиня -- Катя или Наталья -- бывает иногда введена в

дьявольское заблуждение, и предмет ее нежных забот оказывается

еретиком. Но, как и матрос, героиня находит в себе силы разбить

козни лукавого и вернуться в лоно класса. Партиец застреливает

недостойную возлюбленную, комсомолка на другом углу

застреливает недостойного поклонника.

Другой тип романа--

обличительный: проворовавшихся чиновников постигает суровая

кара, или мрачный ответственный работник тонко вскрывает

страшную ересь, сокрытую в соблазнительных речах и действиях

беспартийного. Еще показывается молодежь -- какою она должна

быть и какою быть не должна, а не то сельский учитель прилежно

ищет истину и находит ее в коммунизме. Писатели получше любят

тему неверующего интеллигента на фоне радостной кумачовой

советской жизни.

Торжество добродетели полное -- по всему фронту, выражаясь

опять на соответствующем языке. Если попадается ересь, то для

мирянина это неощутимо, и нужно быть пролетарским критиком,

искушенным в этих высоких материях, чтобы найти тайную печать

дьявола. Я умышленно не касаюсь того, хорошо ли или плохо это

служение добродетели. Меня только занимает вопрос -- стоило ли

человечеству в продолжение многих столетий углублять и утончать

искусство писания книг,-- и русские писатели работали над этим

немало,-- стоило ли и стоит ли трудиться, когда так просто

вернуться к давным-давно забытым образцам, мистериям и басням,

вызывающим, быть может, зевоту у простого народа, но зато с

должной силой восхваляющим добродетель и бичующим порок?

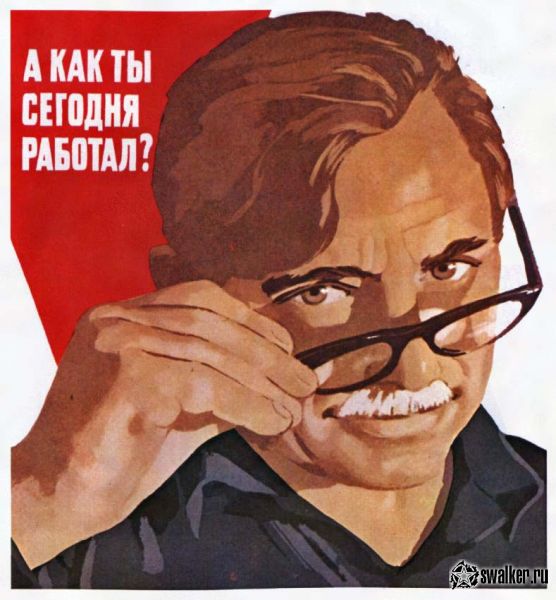

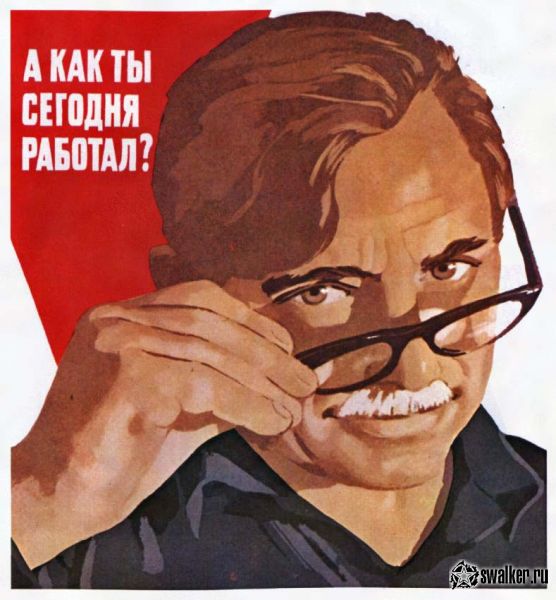

Комментарии

В которых, пусть наивно, но декларировались «прописные истины»:

- «Старый мастер обращается к молодому поколению.

- «Правильная работница смело критикует нерадивых, в том числе, и начальство»

- «Правильный рабочий-орденоносец проводит политинформацию»

Надо ли было рисовать подобные плакаты? Думаю, что скорее да, чем нет!

Хотя, возможно, было бы правильней рисовать (и писать книги об этом):

- если только НЕДАВНО женщины России узнали, что существуют гигиенические прокладки, а мужчины, что существует туалетная бумага!

- И вот, благодаря Ельцину, Путину и рекламе народ наконец-то дождались этих знаний!

- И все сразу стало - благополучно, восторжествовала бесклассовая справедливость и т.д

- И неважно, что будущее описание в повестях и романах «гигиенических прокладок и туалетной бумаги» не отвечает на вопрос «старого мастера»: - «А как ты сегодня работал?»

- "Восхваляющим добродетель и бичующим порок?"?

Мне «олигархи спать не дают» потому что я не вижу сегодня в России их никакой «утилитарной необходимости», кроме покупок ими яиц Фаберже и футбольных команд.

Вчера он был министром заборостроения – сегодня он олигарх! А заборы, как были дырявые, так и остались.

Что касается «тяжелой женской доли, так она всегда была такой в России: и при царе, и при социализме, и при капитализме.

Посмотрите любое сегодняшнее ток-шоу на ТВ, также принадлежащее олигархам – везде одно и тоже. «Муж не платит алименты, а тест ДНК показывает, что у женщины пятеро детей и все от разных отцов, а сам истец к этим детям никакого отношения не имеет».

До такого, даже журнал «Крокодил» не мог додуматься.

И весь Ваш «правдивый» рассказ слово в слово повторяет слезную просьбу деревенской дуры, которая хочет устроиться в городе на курсы маркетологов:

- «Господин директор! Если бы я не переспала с бригадиром, то не смогла бы уехать в город, если бы не переспала с директором школы, то он не выдал бы мне аттестат зрелости. Обязуюсь спать с вами по первому требованию, т.к. очень хочу стать маркЫтологом и спать с коммерческим директором из ООО «Уйня плюс»

Ничем меня Набоков не обидел, тем более читал я только «Лолиту»

Меня раздражает запоздалое хихикание над советскими плакатами, в качестве иллюстрации к восхвалению Путина и олигархов.

Вы же умная женщина!

Неужели никаких других, более оптимистичных доводов Вы не знаете?

Или вся Ваша писанина от «несчастной бабьей доли»?

Вы?

Малова-то будет!

Вам не нравиться, именно, «совецкая номенклатура», потому что Вы не входили в число лиц СССР, подлежащих назначению, и Вам казалось, что они имеют блага, недоступные Вам, отсюда злоба.

Расскажу по своему примеру.

В СССР был т.н. ССОД (Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами).

Во многих соцстранах, а так же в Индии и Финляндии, имелись, принадлежавшие ССОД - Дома советской науки и культуры (ДСНК). Понятно, что все специалисты, работающие там, были членами КПСС и принадлежали к номенклатуре.

Проблема была в том, что если какой-нибудь начальник отдела, будучи номенклатурным работником даже не имея специальность по своему профилю, посылался работать в ДСНК, он подлежал назначению и был обязан все равно исполнять свою обязанность.

Отсюда родился миф, что вчера этот человек «заведовал баней, то завтра он мог стать директором ДСНК. Т.е. член КПСС, «подлежащий назначению» или номенклатурщик всегда и в любом случае должен был организовать необходимую работу.

В 1985 году в ДСНК г. Улан-Батора закончилась командировка у референта отдела выставок, попросту художника. А найти на эту должность и художника и члена КПСС не могли.

И мне, не члену КПСС предложили эту должность. Я проработал там более двух лет.

Мало того, присланный номенклатурщик на должность начальник отдела выставок не справился с работой и на его должность поставили меня, референта – не члена КПСС, но, вероятно соответствующего этой должности (умел рисовать, оформлять различные мероприятия и еще мог читать лекции монголам по русскому искусству)

Вы скажете, что это Случай! Поверьте, квалифицированные специалисты нужны всегда.

И при коммунистах, и при капиталистах!

И Вы считаете, что «отрицательные качества у меня разрослись, а положительные атрофировались». А я еще после 91 года 25 лет до пенсии прекрасно работал артдиректором в крупных коммерческих рекламных агентствах.

Надеюсь, что я Вас убедил!

=И Вы считаете, что «отрицательные качества у меня разрослись, а положительные атрофировались»=. Вы, извиняюсь, о чем? зачем мне ваша биография? --- вам не известен принцип общих рассуждений? - он именно ОБЩИЙ - не личный. Вы можете мне заявлять о каких то ССОД-ах в Финляндии и компартиях в Италии. Но факт в том, что уровень жизни России до 17 года был к оной Италии ближе, чем в 91. Вот и всё.

У Вас ведь главный довод – сегодня есть возможность у безграмотного быдла стать богатым! А не то, что «уровень жизни России до 17 года был к оной Италии ближе, чем в 91».

Да, у соседа стал!

Тогда те, у кого не «стал» - бесконечные олухи и лентяи!

Хотя, думаю, что у Вас недвижимости на Лазурном берегу нет! Но олухом и лентяем, Вы себя не считаете!

Удачи в предпринимательстве!

Рассказ немца по фамилии Бауэр:

Когда нас раскулачили и выслали, мне было 6 лет, старшей сестренке - 3 года, брату - 13 лет. Двое младших родились уже в ссылке. Отца расстреляли, по-видимому, в г. Колпашево, куда его увезли в феврале 1938-го года. Тайное захоронение «врагов народа» под названием «Колпашевский Яр» открылось только десятилетия спустя.

Колпашевский яр

Колпашевский яр находится в районе города Колпашево, что к северу от Томска. В 1979 году, как раз во время майских праздников, паводок подмыл берега Колпашевского яра и обнажил одно из крупнейших мест массовых захоронений расстрелянных в 30-х годах. Захоронение было огромным.