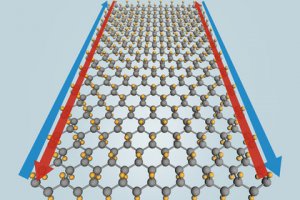

Стален, рисунок Изображение: Yong Xu/Tsinghua University; Greg Stewart/SLAC.

Группа американских физиков провела теоретические расчеты, которые позволили найти альтернативу графену. Двумерный слой олова (стален) может показать еще больший уровень подвижности зарядов, причем эти свойства проявляются при комнатной температуре. Подробности со ссылкой на статью в Physical Review Letters приводит Стэнфордская национальная ускорительная лаборатория.

Ученые из Стэнфордского университета вместе с коллегами из Германии (Институт физической химии твердого тела общества Макса Планка) и Китая (университет Цинхуа) провели расчеты Ab initio.

Это особый класс расчетов, в котором результаты получаются вычислениями (обычно, довольно сложными и громоздкими) напрямую из принципов квантовой механики.

Моделирование двумерного слоя из атомов олова позволило установить, что в таком материале должен наблюдаться спиновый эффект Холла и, кроме того, плоское олово должно быть топологическим изолятором.

Сочетание этих свойств делает стален, как назвали теоретически предсказанную форму олова ученые, перспективным для применения в микроэлектронике материалом.

Топологическими изоляторами называются материалы, которые проводят ток только в тонком приповерхностном слое. Это явление принципиально отличается от скин-эффекта (переменный ток течет преимущественно вблизи поверхности проводника) и может наблюдаться в изоляторах.

В случае с плоским оловом физики говорят, что ток через сталеновую пленку будет проходить только вдоль ее краев.

Эффект Холла заключается в том, что при протекании тока через плоский проводник в магнитном поле (линии магнитной индукции перпендикулярны плоскости) в проводнике возникнет разность потенциалов.

Этот эффект можно описать как отклонение зарядов в сторону магнитным полем и его широко используют в технике: например, для измерения силы тока или определения магнитного поля. Кроме того, у эффекта Холла есть еще несколько разновидностей.

В случае квантового эффекта Холла к смещению зарядов добавляется изменение сопротивления проводника, причем оно меняется не непрерывно, а дискретно. Кроме того, отдельно выделяется спиновый эффект Холла: когда на движение носителей заряда влияет не только величина заряда и напряженность поля, но и их спин.

Спиновый эффект Холла состоит в том, что электроны со спином «вверх» (направление условно) сдвигаются к одному краю проводника, а со спином «вниз» к другому.

В новой работе ученые обнаружили квантовый спиновый эффект Холла: электроны не просто разделяются по направлению спина вдоль разных сторон сталеновой полосы, но еще и перемещаются с нулевым сопротивлением. При этом речь не идет о сверхпроводимости, поскольку нулевое сопротивление встречают только носители заряда с определенной ориентацией спина.

Применить стален, по мнению предсказавших его ученых, можно для создания микроэлектронных устройств. В частности, высокая подвижность зарядов позволит снизить энергопотребление микросхем, а квантовый спиновый эффект Холла можно применить в спинтронике: вычислительных системах, которые оперируют не только зарядовыми, но и спиновыми токами.

Комментарии

Почему, ток будет проходить только вдоль ее краев?

И называние статьи - не соответствует содержанию. Стален стал?

Получить нужно моноатомный слой олова, связи между атомами олова намного слабее, чем ковалентные связи в графене, поэтому как таковой однослойной структуры нет, ее нужно наносить на подложку, осаждая олово или из паров или из водного раствора солей олова

Но каким образом можно получить однослойную структуру из пленки на подложке?

А вот в графене есть однослойная структура.

Вакуумное напыление тоже никто не отменял. Главная задача контроль толщины слоя, а для этого нужен атомно-силовой микроскоп

Что заставит атомы олова располагаться только в одном слое?

Зато мы совместно можем придумать, как это сделать технически. Любая задача может именть несколько патентоспособных решений

Пи-орбиталь по краям монослоя олова располагается в плоскости атомной решетки, что делает сопряжение проводимым.

Вдали от края пи-орбитали поворачиваются перпендикулярно плоскости, расстояние между ними увеличивается, сопряжение становится невозможным и слой становится изолятором.

Расчеты показали, что однослойное олово возможно (устойчиво), следовательно его можно получить.

Надо еще разобраться с концами.

Это штука довольно точная, во всяком случае успешно позволяет теоретически конструировать новые соединения с предсказанной структурой и свойствами и затем осуществлять их синтез.

Слой, то одноатомный...

Подключение самих полосок вряд ли окажется сложным. Контактные площадки могут быть созданы (заранее или после формирования полосок) обычными методами металлизации, либо токопроводным клеем.

Теоретики редко обладают возможностями и способностями к реализации своих задумок.

Но если будет два тока, они не разрушат структуру?

Где бы мы были без теоретиков?

Либо к теоретикам, либо к тем, кто ее сделает.

Ну вот написали они и что?

Когда я работал в лаборатории, то получал зарплату штатного сотрудника. За публикации мог получить только небольшой гонорар от редакции журнала, за изобретения - небольшое авторское вознаграждение (порядка 40 рублей, если я правильно помню), а все результаты работы принадлежали институту.

Это были прямые доходы?

Непрямые - это, наверное, процент от экономического эффекта, полученного в результате внедрения изобретения...

Правда и теоретиком меня назвать было нельзя - скорее экспериментатором, но у теоретиков наверное условия такие же.

Но, если они существуют, не разрушат одноатомный слой?

Но ценность имеет только статья, а сам эксперимент - только трата денег и времени.

Теоретики считают, что электропроводность сталена будет выше графена, поэтому все упирается в их термостойкость.

Меною давно были разработаны добавки, повышающие прочность полиэтилена раза в полтора, а толку?

На самом деле углерод уникальное вещество и изучением его свойств занимается: органи́ческая хи́мия — раздел химии, изучающий соединения углерода, их структуру, свойства, методы синтеза.

Тот же Петрик имеет разработки технологий получения нанографена и нанотрубок.

Вы представляете себе,

как сажа образуется в печной трубе?

ее никто не долбит и не бьет

Она сама собой из атомов растет.

Так сказать из газовой фазы на атомарном уровне,

нанотехнологии, блин!

Извлечь из нее что-то стоящее затруднительно, проще всего извлекаются фуллерены, так как они растворимы в ароматических углеводородах, все остальное технически невозможно разделить на компоненты, поэтому разговор о наличии в этой смеси графена , нанотрубок в количестве 5-10 % - разговор ни о чем. Есть некий продукт с некими свойствами, который можно исрпользовать таким , какой он есть, не больше и не меньше, кстати красит он хуже чем хорошая сажа.

То, что вы признаете, что Петрик получает графен, нанотрубоки и фуллерены хорошо.

А кроме Петрика, кто получает в процентном отношении больше?

А графен получаемый с помощью скотча является совсем не технологичным и такая технология не имеет перспектив.

Какие есть еще варианты? Нет никаких?

Между слоями углерода заселяются взрывчатые вещества.

Далее поймете сами технологию?

Получить в виде грязи - это не значит выделить в чистом виде, для химика это даже не технический продукт, а просто некая реакционная масса, неподдающаяся разделению.

Сейчас скорее всего графен ростят на подложках из газовой фазы, контролируя толщину слоя, точно также получают и нанотрубки, достаточно давно я видел патент Тамбовского Техического Университета, бывший ТИХМ, они делали нанотрубки в промышленом количестве из природного газа.

Между слоев графита загоняють что угодно, от кислот, кислорода, фтора, до щелочных металов и сложных органических соединений.

вот только отделять слои механическим путем никтоне догадался

Будет и много. Много будет многоатомных слоев.

Конечно, из газовой фазы графен можно получать, но грязи там будет не меньше.

Как в начале 90-х сказал один наш бывший сотрудник - сорбенты для хроматографиии кончились, теперь придется получать хроматографически чистые вещества прямо из колбы безо всякого отделения примесей.)))

А после всех процедур, надо искать на подложке среди грязи, а где же этот графен...

Но речь о другом.

Такое получение графена приемлемо для исследований, а для производства все должно быть автоматизировано.

В саже содержащей графен, нанотрубки, куски графита, так называемый аморфный углерод - все эти компоненты ни в чем не растворимы, поэтому одно от другого отделить практически невозможно