Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма,

понимаете ли, нашего Шекспира?»

Из знаменитой комедии советского периода.

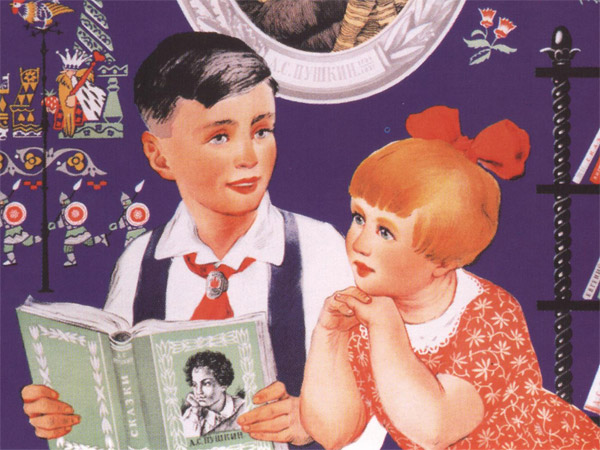

Ни для кого не секрет, что в Советском Союзе имела место или, как тогда говорили, била ключом духовно-культурная, созидательная жизнь. Нам активно навязывали лучшие образцы? Пожалуй, что да, ибо тянуть человека к свету гораздо труднее, чем позволять ему падать. Вездесущий Агитпроп целенаправленно внедрял моду на чтение и образованность, поэтому книжные шкафы должны были ломиться от книг, а подпольная продажа билетов на популярные спектакли в Ленком и в «Таганку» оказывалась иной раз даже прибыльнее, чем фарцовка американскими джинсами и парижскими благовониями. Культуру – в массы! Это был не пустой лозунг; так выглядела наша реальность. Разумеется, уже в 1920-е годы стало ясно, что обойтись исключительно силами «пролетарских» писателей и таких же классово близких композиторов было бы невозможно, хотя чрезмерно активные пролеткультовцы громко кричали с трибун, что построение нового мира никак не возможно без полного уничтожения старого. Но время шло - современно-революционные «танцы машин» Николая Форрегера и зазывные речёвки театра Синяя Блуза были к началу 1930-х годов объявлены некомильфотными и где-то даже – вредительскими. Зато возобладало обращение к эталонам проверенной классики, а великий Александр Сергеевич Пушкин был разве что не канонизирован – 100-летие со дня его гибели отмечалось в СССР с небывалой торжественностью, даже с помпой, как, впрочем, и 150-летие со дня рождения. Один только факт – именно в 1937 году Музею Изобразительных Искусств присвоили имя Пушкина, таким образом, навсегда утвердив за ним народный статус Нашего Всего.

Итак, сегодняшний наш разговор пойдёт о тех классических писателях, поэтах, драматургах – как русских, так и зарубежных, которые чаще всего подавались нам в качестве «правильных» авторов, способных донести советскому человеку такую же правильную, справедливую мысль. Оговорюсь сразу – попсовой дрянью нас не пичкали, порнографическими пикантностями и декадентскими завываниями – тоже. Страшилок не показывали. Уродство и разложение – строго запрещали. Средненькие и даже – слабые вещи великих поэтов старались нам не представлять – впрочем, всё это изучалось на университетских филфаках и в прочих гуманитарных учебных заведениях. Массы же получали только сливки. Хорошо ли это было – вручать народу отфильтрованную и, как говорят некоторые «кастрированную» (sic!) культуру? Напомню, что в годы Перестройки, когда из печати стало выходить всё то, что годами запрещалось или же было забыто, многие люди, в том числе и я, бросились читать то самое неизданное, табуированное и, чего уж там, стесняться – антисоветское. Мы активно скупали коряво и спешно отпечатанные, но, тем не менее, - дорогостоящие книги. И тут нам всем открылось главное - без чтения этих произведений можно бы жить и дальше. И вовсе не потому, что эти издания делались на очень плохой бумаге и безо всякого умения. Текст он и есть текст.

Приведу один простой пример. Проглотив пару-тройку откровенно слабых романов Александра Дюма, выпущенных в начале 1990-х, я уяснила, что советский Агитпроп совершенно правильно «кормил» нас лучшими блюдами от monsieur Dumas. То есть трилогией о мушкетёрах, «Графиней де Монсоро» с «Графом Монте-Кристо», приключениями Марго, шута Шико и так далее, не разбавляя наше восторженное восприятие хиленьким «Ожерельем королевы» и прочими «Шевалье де Мезон-Руж». Только тогда многие из нас поняли, что литературный «отец» храброго Д’Артаньяна был, что называется, построчником и очень часто создавал скучновато-тягомотные тексты с броскими наименованиями. Дабы издатель клюнул, а там – хоть трава не расти. И это только один пример.

Полагаю, что каждый из вас с этим тогда столкнулся, потому что и у Агаты Кристи, и у Френсиса Скотта Фицджеральда, и у Александра Куприна есть великие вещи, а есть, с позволения сказать, pulp, попса, проходные штучки, которые, скорее всего, и самим авторам-то не очень понравились. Так вот, Советская Власть тщательно отфильтровывала этот самый pulp, выдавая нам только великое и – полезное. Ещё один показательный пример. В своё время я обнаружила в продаже сборник с заманчивым наименованием «Русская светская повесть XIX века». Прочитав, а точнее – пробежав глазами тексты, я поняла – это может представлять культурологический интерес, но не более того – лучше Пушкина и Гоголя об этом всё равно никто не написал.

Так вот и скажите – что лучше потреблять? Отфильтрованную чистую воду или же воду прямиком из водоёма? Да, последняя будет «гораздо более естественная», но окажется ли она так уж полезна организму в целом? Полагаю, что нет.

Но для того чтобы воспитывать народ на примерах высокой классики, она должна была ещё и соответствовать идейным задачам советской дидактики. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» То есть, помимо несомненного таланта, у автора должны были отыскаться дружеские связи с декабристами, антибуржуазные воззрения, критика в адрес Николая I (Людовика XV, королевы Виктории, кайзера Вильгельма, etc.) или же - участие в каком-нибудь неблагонадёжном политическом кружке, готовящем Великую Французскую (или какую-нибудь ещё) Революцию. Так, говоря о Мольере, следовало подчеркивать, что он претерпевал гонения со стороны ханжей и лживых святош, а потом оказался, по сути, брошен на произвол судьбы своим же коварным покровителем Людовиком XIV. Любая вступительная статья была просто обязана содержать в себе цитаты из работ Ленина, а если таковых не оказывалось, то годились Маркс, Энгельс и даже Бакунин с Плехановым.

В сталинскую эпоху полагалось цитировать мнение вождя по тому или иному вопросу. Так, предисловие к пьесам Бомарше 1950 года издания содержат цитату из 10-го тома сочинений товарища Сталина: «Париж являлся убежищем и школой для революционных представителей поднимающейся буржуазии». На следующей странице дана цитата из произведения Карла Маркса. Листаем дальше – снова развёрнутое высказывание Иосифа Виссарионовича, а чуть ниже – скромная выдержка из книги Мориса Тореза. После этого автор предисловия мог преспокойно наслаждаться «…блеском лёгкой болтовни» и прочими шалостями Галантного Века с его маскарадной фривольностью и очаровательным легкомыслием. Впрочем, время от времени, мы будем встречать утверждение, что «…жизнь Фигаро – печальная история борьбы простого человека за существование». Таким образом, хитроумный плут оборачивается едва ни борцом с феодальным строем. Точно так же Евгений Онегин из мечущегося денди превращался в мятущегося декабриста.

В этой связи мне хотелось бы привести показательный и – забавный пример, правда, он касается не литературы, а музыки. У писательницы Софьи Могилевской, специализировавшейся на поучительных рассказах для послушной советской детворы есть примечательная вещь под названием «Поварёнок Люлли».

Речь идёт о знаменитом французском композиторе Жане-Батисте Люлли, творившем под личной опекой короля-солнца Людовика XIV. Путь мастера показан в каноническом соцреализмовском стиле – талант из народа пробивается к вершинам славы, несмотря на крючкотворства придворных прихлебателей и бездарных завистников. Дабы оценить стиль автора, достаточно прочесть патетичный финал: «Но нет, не королю Франции и даже не тем учителям, которые стали обучать его всем музыкальным наукам, был обязан поварёнок Люлли, что стал одним из самых выдающихся композиторов Франции. Он всего добился сам — своим большим талантом, своим уменьем трудиться и своим живым и смелым нравом. Жан-Батист Люлли прожил долгую и блистательную жизнь. Он написал множество опер, балетов, танцев и песен. Его музыка пользовалась успехом не только среди придворной знати. Его почитал и любил простой народ Франции. Его песни распевали и поварята возле жарких очагов, и угольщики в лесах Нормандии, и булочники, выпекающие хлеб, и виноградари, выращивая золотые и лиловые гроздья на холмах Бургундии». То есть, с одной стороны – кажущийся откровенный маразм про близость музыки Люлли к народу. Современные читатели, хихикая, смекнут: не будь этой высокопарной ахинеи, книгу о королевском композиторе завернули бы ещё на стадии рукописи. И они будут правы – дидактика требовала подобных высказываний.

С другой стороны, не всё так уж и глупо. Уже в современной французской книге о музыке барокко можно прочесть, что «…знаменитая любовная ария из оперы «Амадис» распевалась всеми кухарками Франции. Впрочем, многие из его сочинений имели ‘простонародное происхождение’ и брали своё начало в крестьянских мотивах». Тут важен акцент – в СССР активно, порой даже чрезмерно подчёркивали близость автора к трудящимся массам и его любовь к народному творчеству. Сейчас, когда главное – это продать контент, будут вытаскивать «нетрадиционную ориентацию» всё того же Люлли. Как первое, так и второе совершенно не нужно для восприятия музыки. Но есть нюанс! Поклонники творчества Оскара Уайльда могли прочесть в предисловиях, что «…эстет и поклонник изящного, он, тем не менее, был не чужд понимания гибельности буржуазного образа жизни. Он тонко высмеивал его в своих изысканных текстах…». И так далее. Нам давали понять, что Оскар Уайльд был не просто чутким бытописателем лордов-бонвиванов, а едва ли не ярым критиком их бутоньерок и бонбоньерок. Но, согласитесь, это звучит гораздо оптимистичнее и – приятнее, чем смакование приватной жизни вышеуказанного «писателя-эстета».

В СССР существовала своеобразная культурная иерархия – так, были высокие жанры, а были – нет, не низкие, а – лёгкие. Это, в общем-то, не меняло сути, ибо воспитание всегда стояло несоизмеримо выше, чем развлечение. Так, с точки зрения пропаганды, роман о страданиях английского сироты в викторианскую эпоху считался гораздо более значимым, нежели английский же детектив, действие которого разворачивалось в те же годы. Кроме того, имела место чёткая иерархия самих авторов. На вершине Олимпа располагался, безусловно, Александр Пушкин – пламенный борец, вечный вольтерьянец и лучший друг декабристов. Чтобы понять смысл, открываем журнал «Огонёк» (№23, 1949), полностью посвящённый круглой дате – 150-летию со дня рождения Нашего Всего.

«Законный наследник Радищева, Пушкин утвердил и закрепил в русской поэзии и пламенную политическую лирику и политическую сатиру, как основополагающую историческую традицию, предопределив развитие гражданского начала в лирике Лермонтова и гражданско-демократической лирике Некрасова». Не правда ли забавна формулировка о «законном наследнике Радищева»? Итак, вслед за Нашим Всем шли «мятежный гений» Лермонтов и поэт-гражданин Некрасов, который (между нами говоря) был гораздо большим гражданином, нежели, собственно, поэтом. Значительное место отводилось Льву Толстому, который, по мнению критиков, «любил мысль народную» и, как все помнят, самолично вспахивал землю, не гнушаясь также крестьянской одеждой. Высоко ценились Агитпропом – драматург Александр Островский за его «искромётный простонародный юмор» и «гневную критику купцов-самодуров»; барин-гуманитарий Иван Тургенев – «певец русской природы и русской деревни»; Иван Гончаров – «обличитель обломовщины; Николай Гоголь – «острый критик николаевского правления».

Среди зарубежных авторов лидировал Уильям Шекспир. Его не просто стабильно переиздавали, ставили на сцене и живописно экранизировали – он являл собой образчик классической мудрости, не требовавшей, меж тем, особенных пояснений. Шекспировские страсти понятны и профессору, и токарю. Комедии, вроде «Двенадцатой ночи», представляются смешными во все времена. Именно поэтому в СССР было так много (sic!) «Гамлета». И дело тут не только и не столько в знаменитой экранизации, получившей самые высокие оценки в самой Англии. Именно эту пьесу разыгрывают подростки из популярной в 1920-е годы книжки «Дневник Кости Рябцева» Николая Огнева. Главный герой так и говорит: «Несмотря, что буржуазного происхождения, Гамлет был парень всё-таки с мозгами». Или возьмём, например, повесть Радия Погодина «Дубравка», написанную уже в 1960-х годах. По сюжету старшеклассники решают ставить трагедию о принце Датском, но руководитель кружка не советует этого делать – не нужно смешить людей. «Они возмущались, доказывали, что Гамлет для них прост, как мычание. Перессорились между собой. И на следующий день согласились ставить «Снежную королеву». И, наконец, ещё один знаковый штрих – Гамлет в исполнении благородного вора Юрия Деточкина. Ирония авторов – Иннокентий Смоктуновский играет Гамлета во второй раз.

Разумеется, не было недостатка в произведениях Гёте и Шиллера, Диккенса и Золя. Издавались Фейхтвангер, Фицджеральд, и, разумеется, Ремарк и Хемингуэй, ставшие культовыми писателями для наших шестидесятников. Интересный момент. Некоторые серьёзные книги, имевшие изначально политический, религиозный или же философский контекст, в СССР преподносились, как… детская приключенческая литература. Помните? Дон-Кихот, Робинзон Крузо и Гулливер воспринимались мальчишками приблизительно как Айвенго, Д`Артаньян и капитан Немо. Все эти персонажи являлись для советских подростков образцами доблести, чести, изобретательности, самопожертвования, поэтому никому особенно не было дела до того, что изначально приключения Гулливера - это социально-политическая сатира, бичующая людские пороки. Это ещё раз говорит о том, что хорошая книга может быть трактована по-разному и служить любой идеологии.

Безусловно, перечислить всех русских и зарубежных авторов, помогавших советскому человеку «строить и жить» было бы попросту невозможно. Тут важно другое – не количество, а качество. А за качеством в те времена строго наблюдали. Скажете – надзирали? Пусть так, ибо сие ничего не меняет – Гамлет с Онегиным оказывались вызубрены и даже – поняты. Несмотря на всенепременную «роль народа».

Галина Иванкина.

Комментарии

Не совсем так. Авторов, действительно выбирали лучших, но вот при выборе наиболее пропагандируемых произведений политический заказ был налицо. Например, в школьную программу отбирали только те произведения, где лейтмотивом было или "стремление к свободе" или "критика существующих порядков". Взять того же Островского. У него есть подлинные шедевры, такие как "Волки и овцы", "На каждого мудреца...", "Последняя жертва", но в школьную программу вошла довольно посредственная "Гроза". Почему? Именно поэтому.

Морозовы, Поляковы, Зворыкины, Путиловы-> общак-> дерипаски, КГБ-архи Вексельберги

Схема русской культурной революции

Набоковы, Шаляпины, Рахманиновы --> СОЦРЕАЛИЗМ Хазанов Налбалдян --> Кс Общак, камедиклабы и домодвавы...

Периодом общака можно пренебречь!!!

Советская Власть тщательно отфильтровывала этот самый pulp, выдавая нам только великое и – полезное.

Но! Но в сторону от соцреализма- ни шагу-

Союз Писателей начеку товарищи и напишут куда надо и осудят хором !!!.

Ганс Йост- Председатель Союза писателей Германии (Гитлеровский Фадеев) тоже тщательно отфильтровывал произведения

Чтоб ни шагу в сторону от национал-социалистического реализма....

И хватался за пистолет при слове культура.....

Пастор Шланг-разве что?

Автор доволен, что не было выбора, ибо собственному литературному вкусу он не доверяет)))

Иногда книги, предназначенные для работы, оказываются неплохими и переходят в разряд личных.

Да и той страны я почти не застала. Утрата прошла без скорби. Конечно были ошибки, т.к. обрушился вал запрещённого, интересного, не очень, откровенной лажы и т.п.

Нужно было учиться фильтровать.

А "потрясающе вкусное" и без кавычек запрещённое, for ex.:

1."Описание военных действий 1839 года в Северном Дагестане" Издание 1841г., 2."1917-1957. Начало Белой борьбы и её основоположники" Издание: "Аргентинский Отдел Русского Обще-Воинского Союза" - 1957г.;

3. Дубровин (3 тома) "История войны и владычества русских на Кавказе" - 1871г.

4. Василевский (Не Буква) "Николай II" 1923г.

И многое другое. По вашему, всё это было разрешено?

Нет, я не считаю, что издательство литературы надо как-то ограничивать. Я считаю, что до определенной литературы надо дозреть. И навязывать Камю и Сартра школьнику глупо. Захочет - найдет.

Может всё прочитанное перечислить?)

" что из "запрещённого" в Советском Союзе Вы могли бы назвать?"

Несколько примеров приведены. Или эти книги в "Союзпечатях" лежали?

То, что мне оказалось необходимым из официальной советской литературы - прочла позже, по необходимости, и не страдаю от этого. Сегодняшние книжные магазины для меня гораздо привлекательнее...

Это так, ради справедливости.

Он же, помнится, изрек по поводу "Старухи Изергиль": это посильнее будет, чем Фауст Гёте...

Отсюда возникли гениальные строки:

Как мысли черные к тебе придут,

Откупори бутылку самогона.

Иль перечти "Старуху Изергиль"...

И как не восхититься гениальностью пушкинской рифмы "занемог- не смог"?..

Что можно сравнить с этим шедевром?

Разве что "лекция- эрекция"...

Я сижу на лекции,

У меня эрекция...

Или "акация- менструация"...

Во дворе у нас цветет акация.

Радуется вся моя семья.

У меня сегодня менструация,

Значит не беременная я..."

Ну, еще можно добавить "звезда- ..зда"..

И звезда с ..здою говорит...

Сказки нашего времени Т.Шаова- отзыв Путина

Вот было у крестьянина три сына,

Все трое - дураки, что характерно.

Атос, Портос и младший - Буратино

Принцессу встретили, и кончилось всё скверно!

Они вложили ей, на всякий случай,

Прям под матрац горошину. Тротила.

И от дворца остался только ключик,

Который сныкала безумная Тортилла.

Её царевич отловил и долго мучил

Кричал: Зачем тебе такие уши, бабка?

Потом убил, сварил и съел, а ейный ключик

У Дуремара поменял на центнер мака.

Царевич жил с лягушкой, как с женою,-

Декомпенсированный извращенец,

На сивом мерине катался, параноик,

Любил других лягушек, многоженец.

Но сивый мерин обернулся Сивкой-Буркой

И человечьим голосом взмолился:

Не ешь меня, болван, я болен чумкой!

И тут же на берёзе удавился.

Вот это триллер, прям до слез, такие страсти!

Мне самому понравилось чего-то!

Раз наша жизнь покруче, чем блокбастер,

Должны быть сказки посильней, чем Фауст Гете!

Дело в том, что сатира - это такой специфический жанр, для которого характерна ЗЛОБОДНЕВНОСТЬ - актуальность высмеиваемого на текущий момент.И она воспринимается таковой без вариантов только современниками. Для потомков она будет именно сатирой только тогда, когда проблема существует и поныне.Например, "Ревизор" Гоголя - именно сатира, и таковой будет для жителей тех стран, где развита коррупция - это, кстати, не только Россия. Произведения Салтыкова-Щедрина таковыми для современника являются лишь отчасти. А вот свифтовские "Приключения Гулливера" вряд ли будут сатирой даже для среднестатистического англичанина или ирландца. Во всяком случае, политического контекста там читаться не будет.